Большая прогулка «лунного трактора»

Константин Богданов, для РИА Новости.

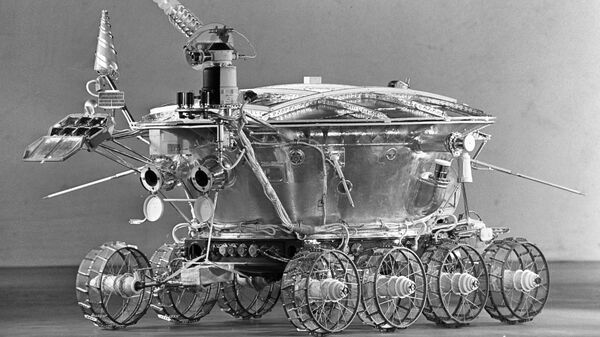

17 ноября 1970 года советская станция «Луна-17» совершила мягкую посадку в лунном Море Дождей. Через два с половиной часа с «макушки» станции неуклюже скатился на рыхлый лунный грунт чудной, похожий на фантастическое насекомое «глазастый» аппарат на восьми ажурных колесах. Но поверхности ночного светила началась работа «Лунохода-1».

Историю экспедиции «любимого лунного трактора» в Советском Союзе назубок знал каждый школьник. Провал пилотируемой лунной программы СССР на фоне громкого успеха американского «Аполлона» вызвал к жизни настоятельную необходимость укрепить пошатнувшийся имидж мировой «космонавтики номер один».

Объяснив общественности, что посылка людей на Луну не входит в планы советской науки в связи с необходимостью «исключить риск для их жизни», отечественная космическая отрасль сосредоточилась на изучении Луны автоматами.

Первые попытки «оседлать» Луну

Первая попытка «достать» Луну удалась Советскому Союзу еще в сентябре 1959 года, когда разработанная в ОКБ-1 Сергея Королева станция типа Е-1 (впоследствии названная «Луна-2») совершила там «жесткую посадку» (проще говоря, врезалась в поверхность). Впоследствии началось и проектирование аппарата, способного произвести мягкую посадку на единственный спутник Земли.

С 1963 по 1965 год ОКБ-1 тянуло печальную эпопею, сопоставимую с наблюдаемой ныне историей баллистической ракеты «Булава». Отработка платформы Е-6, предназначенной для мягкого прилунения, привела к одиннадцати (!) неудачам подряд. Отказывал носитель «Молния», нештатно работали разгонные блоки, но куда чаще «чудил» сам лунный аппарат. Спасла ситуацию только передача аппарата в КБ Машиностроительного завода имени С.А. Лавочкина, которое с этого момента стало головным в стране по автоматам дальнего космоса. Лавочкинцы (специалисты по крылатым и зенитным ракетам) блестяще справились с перестройкой системы управления станцией и уже в 1966 году станции «Луна-9» и «Луна-13» успешно прилунились.

Что должен был делать луноход: ездить или плавать?

Параллельно с безуспешными попытками добиться мягкой посадки на Луну, в ОКБ-1 прорабатывались и вопросы создания подвижного аппарата для изучения лунной поверхности (аппарат Е-8). Разработку платформы поручили ленинградскому «ВНИИтрансмашу» (непосредственно связанному с СКБ-2 Кировского завода, которое возглавлял Жозеф Котин, создатель танков КВ-2 и ИС). Старшим по «лунной» теме, непривычной для «танкистов», стал Александр Кемурджиан.

Надо сказать, задача выпала нетривиальная: никто понятия не имел, что из себя представляет лунный грунт. Насколько он вязок, каковы его характеристики?

Бытовала теория «скользкой пыли», согласно которой Луна покрыта многометровым слоем «зыбучего песка», в котором уже нужно «плавать», а не ездить поверху. Доходило до анекдота: кто-то на полном серьезе предлагал засыпать семенами проса (они довольно скользкие) целый ангар, чтобы испытать прототип лунохода.

Сергей Королев эту проблему решил одним ударом, как у него получалось всю жизнь. «Луну считать твердой» – чеканную резолюцию Генерального можно было отливать в бронзе. Остается только гадать, что случилось бы, доживи Королев до конца 60-х годов, когда у СССР еще оставался небольшой шанс выиграть у США хотя бы первенство в пилотируемом облете Луны. Но сил у ОКБ-1 и так не хватало. Вслед за платформой Е-6 все королевские наработки по будущему луноходу ушли к лавочкинцам.

К 1968 году, перебрав массу идей (среди которых были и самые экзотические, наподобие шагоходов и шнековых движителей), удалось выкристаллизовать итоговый проект лунохода. Аппарат получался очень забавного внешнего вида: эдакий крытый «таз» с двумя телекамерами-«глазами», со складывающейся солнечной батареей и антеннами связи наверху, на четырех колесных парах с хорошей амортизацией.

Трудный путь лунохода к месту работы

Первый старт к Луне состоялся 19 февраля 1969 года. На 52-й секунде полета из-за нарастающей вибрации разрушился недоработанный головной обтекатель ракеты-носителя «Протон», разнеся в куски разгонный блок «Д» и прошив насквозь третью и вторую ступени, что привело к самовоспламенению топлива и взрыву.

Отметив неудачный старт масштабным фейерверком, советская космонавтика устроила себе «оргпериод» на перепроверку оборудования сроком на полтора года. Самое интересное, что часть деталей собственно лунохода, подобранных с земли после аварии, оказались вполне работоспособными и были использованы в построении тестовых макетов для дальнейшей отработки системы.

10 ноября 1970 года ракета удачно стартовала, а спустя семь расчетных суток станция «Луна-17» опустилась в Море Дождей и выгрузила луноход.

По Луне почти вслепую

Движение по Луне – дело нелегкое. Команда операторов несколько лет тренировалась управлять аппаратом по плохому сверхконтрастному изображению черно-белых камер, с учетом задержки сигнала. Телеизображения как такового не было: на экранах с частотой от трех до двадцати секунд менялись статичные кадры. «Телевидением это было назвать нельзя. Скорее, слайдовидение», – вспоминает Олег Ивановский, в те годы – заместитель главного конструктора лавочкинского КБ по лунной тематике. В течение первой недели луноход прошел по поверхности только 197 метров. Потом операторы приноровились и недельный пробег стал порой доходить до одного километра. Сильно тормозило продвижение несовершенная телесистема: «подслеповатая» машина частенько попадала в ямы, выбираться из которых был довольно сложно.

Движение было возможно только во время лунного дня, длившегося около 13,5 суток. Ночью машина стояла и поддерживала минимальные жизненные функции за счет изотопного источника питания и накопленного запаса солнечной энергии. «Утром» она включала солнечные батареи и начинала снова заряжать аккумуляторы, попутно выполняя программу передвижения на день.

Программы были короткие: за земные сутки удавалось «поговорить» с луноходом от четырех до шести часов. С успехом выполнена была задача вождения аппарата «по счислению»: без использования знания о своей колее луноход вывели к месту посадки «Луны-17». Так продолжалось три месяца, после чего гарантийный срок работы аппарата по энергетике и системам жизнеобеспечения истек. Луноходу это было, похоже, невдомек: он продолжал усердно ехать, совершенно не собираясь «ложиться и помирать».

Так продолжалось в течение весны и лета 1971 года. Однако все хорошее кончается: даже добротно спроектированные аккумуляторы постепенно деградировали. 14 сентября 1971 года «Луноход-1» встал на свою очередную, одиннадцатую по счету ночную стоянку. 30 сентября, с наступлением лунного дня, машина на связь не вышла. Как шутили разработчики, аппарат скончался от естественных причин, что порой случается в преклонном возрасте.

Краткий итог: 301 сутки работы, 10,5 километров пройденного пути, свыше 20000 снимков лунной поверхности, из них около 200 – панорамных. Исследованы физико-механические и химические свойства лунного грунта.

Судьба «Лунохода-2», «Лунохода-3» и опять «Лунохода-1»

В январе 1973 году на Луну слетал «Луноход-2». Ему посчастливилось: со станции «Луна-21» аппарат «сгрузили» прямо в лунный кратер Моря Ясности, лишь по случайности не перевернув. К сожалению, отказала навигационная система и водить второго лунного «ровера» пришлось чисто визуально. Аппарат работал пошустрее своего старшего брата, но жизни ему было отведено меньше: 9 мая на границе лунного разлома Прямой при неаккуратном маневрировании на склоне крупного кратера «Луноход-2» зачерпнул солнечной батареей грунт, существенно снизив тем самым зарядный ток аккумуляторов и выведя из строя радиатор охлаждения. 3 июня связь с аппаратом была окончательно потеряна.

«Луноход-3» так и не состоялся, хотя программы по дальнейшей разработке космических планетоходов Советский Союз вел достаточно активно. Создатель луноходов Александр Кемурджиан до 1991 года руководил всеми работами по подвижным шасси для исследования небесных тел Солнечной системы.

А в 1986 году он в срочном порядке создавал автоматы, способные работать в условиях повышенной радиации: чернобыльским ликвидаторам нужен был способ очистить крышу машинного зала станции от высокоактивных кусков ядерного топлива, а спешно закупленные японские роботы в таких гамма-полях отказывали.

22 апреля 2010 года сотрудники университета Сан-Диего во главе с физиком Томом Мэрфи при лазерном лоцировании лунной поверхности отчетливо «поймали зайчика». Уголковый отражатель «Лунохода-1», который никто не мог нащупать с 1971 года, дал о себе знать. Американцы намерены использовать эту возможность для точных измерений, связанных с изучением лунной орбиты, и проверки некоторых элементов общей теории относительности. Советский «лунный трактор», навеки застывший на склоне пыльного холма Моря Дождей, продолжает работать.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

Источник

Рассекречен отчет о деятельности «Лунохода-2» на Луне

45 лет назад советский самоходный аппарат начал колесить по нашему естественному спутнику с небывалой скоростью

«Луноход-2» доставила на Луну советская автоматическая станция «Луна-21», созданная в НПО им. С.А. Лавочкина. Стартовав с Земли 8 января 1973 года, она совершила мягкую посадку на наш естественный спутник 16 января 1973 года в половине второго ночи по московскому времени на восточном берегу Моря ясности в кратере Лемонье. В начале пятого утра (4 часа 14 минут) «Луноход-2», который весил более 800 килограммов, съехал на поверхность Луны. И отправился в долгое и пыльное путешествие продолжительность 4 месяца— 5 лунных дней (по 10 мая 1973 года). В общей сложности аппарат проехал рекордные 42 километра, передавая на Землю снимки и телевизионное изображение.

Корпорация «Российские космические системы» отметила юбилей высадки 8-колесного аппарата тем, что выложила в широкий доступ отчет, который специалисты тогдашнего НИИ приборостроения составили примерно через год после того, как «Луноход-2» перестал выходить на связь. В отчете они проанализировали возникавшие проблемы с тем, чтобы избежать их при создании новых аппаратов для исследования Луны и других планет. Но увы, отечественные луноходы и марсоходы Землю больше не покидали.

Однако любознательным, возможно, будет интересно узнать подробности управления «Луноходом-2, разобраться в тонкостях работы уникальной системы связи «Сейм», с помощью которой мы первыми в мире осуществляли передачу информации в сторону Луны по оптическому лазерному каналу.

Не секрет уже, что у «Лунохода-2» сразу же вышла из строя навигационная система — «экипажу» пришлось ориентироваться по Солнцу и, что называется, осматриваясь. А положение корпуса определяли по нагрузке на колеса.

Однажды аппарат чуть не свалился с обрыва, когда остановился лишь после третьей команды с Земли. Подобные «накладки» скорее всего и погубили «Луноход-1». Он перегрелся и перестал выходить на связь.

В рассекреченном отчете специалисты сообщили, что температура внутри «Лунохода-2» повысилась до 47 градусов, но так и не объяснили, почему это случилось. Считается, что, маневрируя, аппарат зачерпнул крышкой грунт, увяз, пытаясь выбраться, и «перенапрягся».

Странно однако. В том же отчете сказано, что аппаратуру, которая была установлена на луноходе в испытаниях нагревали гораздо сильнее. И она продолжала работать.

«Луноход-2» стал самым быстрым из советских лунных роверов. Мог разогнаться до 340 метров в час. Предшественник — «Луноход-1» двигался со скоростью 140 метров в час.

Советские луноходы видны на Луне

В 2010 году энтузиасты разглядели на Луне «Луноход-2». Нашли его на снимках, сделанных автоматическим зондом Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) посредством камеры LROC. На них видны и станция «Луна-21» и сам луноход и следы, которые он оставил.

«Луноход-2» совершил посадку примерно в 150 километрах от американского «Аполлона-17». И по одной из легенд, поехал к площадке, на которой в 1972 году орудовали американцы и ездили на своем самоходном экипаже. Вроде бы «Луноход-2» должен был передать на Землю изображение оставленной астронавтами техники. И подтвердить, что они там действительно были.

«Луноход-2» вполне мог добраться до «Аполлона-17», если бы не сломался.

Ныне известно и место расположения «Лунохода-1», который долгое время считался пропавшим без вести. О его судьбе ничего не было известно почти 40 лет. Нашли советский аппарат исследователи из Университета Калифорнии (University of California, San Diego) под руководством профессора физики Тома Мерфи (Tom Murphy) с помощью все того же зонда LRO. И найдя, положили конец разным мистическим домыслам. Мол, «Луноход-1» похитили инопланетяне, у которых на Луне база.

Кстати, мало кто знает, но «Луноход-2» теперь не наш. В декабре 1993 года НПО им. С.А. Лавочкина продало находящиеся на Луне станцию «Луна-21» и прилагающийся к ней «Луноход-2» на аукционе Сотбис в Нью-Йорке за 68500 долларов. В нынещнем году тоже юбилей будет — 25 лет этому событию.

Источник

Исследование Луны. Программа «Луноход-1».

За всю историю исследования нашего спутника Земли — на Луне побывало 3 лунохода, это советские «Луноход-1», «Луноход-2», американский «LRV» — лунный ровер, опыт эксплуатации которых пригодился при постройке марсоходов в дальнейшем.

Программа по работе над первым Луноходом стартовала 17.11.1970 года, расчетное время работы на Луне составляло — 3 месяца, на практике получилось 10,5 месяцев и 10 540 метров пробега. За все время пребывания на Луне «Луноход-1» передал на Землю 200 панорам и 20 000 снимков лунной поверхности.

Внешний видом «Луноход-1» напоминал герметичный тазик с крышкой из магниевого сплава, с восьмью независимыми колесами, с электрическим приводом на каждое колесо, длиной 2216 м, шириной 1600 м, и максимальной скоростью 2 км/ч. В течение дня верхняя крышка была открыта и использовалась как солнечная батарея, на ночь крышка закрывалась и для предотвращения замерзания электроники подогревалась изотопным источником энергии.

«Луноход-1» управлялся человеком-оператором с Земли, имел на борту массу научной аппаратуры, это газоразрядные счетчики, детекторы заряженных частиц, рентгеновский телескоп и спектрометр, пенетрометр (измеритель плотности вещества – лунного грунта), различные датчики температуры и уголковый отражатель, и естественно теле- и фотокамерой.

Из интересных особенностей лунохода, это применение системы экстренной разблокировки любого из 8 колес в случае отказа механизма вращения либо заклинивания – оператор с Земли мог дистанционно при помощи взрыва пиропатрона разблокировать вал любого колеса. Эта же система в итоге перекочует на «Луноход-2», но на практике не будет использована ни на одном луноходе, не возникло такой необходимости.

Из интересных случаев: операторы «Лунохода-1» в честь праздника 8 марта 1971 года нарисовали луноходом цифру 8.

Есть несколько версий прекращения работы «Лунохода-1» 30.09.1971 года, когда аппарат не вышел на связь:

1) версия что просто иссяк изотопный источник питания и соответственно электроника без обогрева вышла из строя;

2) версия, что оператором была совершенна ошибка и при движении задом в горку луноход черпнул крышкой сыпучий лунный грунт, а при наступлении лунной ночи при закрытии крышки этот грунт попал на электронную аппаратуру и она вышла из строя от перегрева из-за забитых радиаторов охлаждения.

Советские инженеры создали поистине интересный и прогрессивный аппарат, который приоткрыл нам тайны Луны.

Если статья понравилась то ставьте лайк, подписывайтесь.

Источник