Почему солнечные пятна кажутся темными?

Солнечные пятна, такие как эта, выглядят темными:

Типичные солнечные пятна имеют темную область (umbra), окруженную более светлой областью, полутенью. В то время как солнечные пятна имеют температуру около 6300 ° F (3482,2 ° C), поверхность солнца, которая их окружает, имеет температуру 10000 ° F (5537,8 ° C).

Солнечные пятна на самом деле являются областями солнечной поверхности, где магнитное поле Солнца концентрируется в 1000 раз. Ученые пока не знают, как это происходит. Магнитные поля создают давление, и это давление может привести к тому, что газ внутри пятна будет находиться в равновесии с газом вне пятна . но при более низкой температуре. Солнечные пятна на самом деле на несколько тысяч градусов холоднее, чем поверхность Солнца с 5770 К (5496,8 ° С), и содержат газы при температуре от 3000 до 4000 К (2726,9 — 3726,8 ° С). Они темны только в отличие от гораздо более горячей солнечной поверхности. Если бы вы положили солнечное пятно на ночное небо, оно бы светилось ярче, чем полная луна, с малиново-оранжевым цветом!

Солнечные пятна являются областями интенсивной магической активности, как видно на этом изображении:

Вы можете видеть, как материал растягивается в пряди.

Что касается причины, она круче, чем остальная поверхность:

Хотя детали генерации солнечных пятен до сих пор остаются предметом исследований, кажется, что солнечные пятна являются видимыми аналогами трубок с магнитным потоком в конвективной зоне Солнца, которые «закручиваются» дифференциальным вращением . Если напряжение на трубках достигает определенного предела, они свернуты, как резиновая полоса, и пробивают поверхность Солнца. Конвекция тормозится в точках прокола; поток энергии изнутри Солнца уменьшается; и с этим температура поверхности.

В целом солнечные пятна кажутся темными, потому что они темнее окружающей поверхности . Они темнее, потому что они круче, и они круче из-за сильных магнитных полей в них.

Источник

Солнечные пятна: каковы причины их появления и чем они угрожают Земле

Как происходят магнитные бури и вспышки на Солнце, почему солнечные пятна темнее поверхности Солнца, как они возникают и чем опасно их образование для жителей Земли.

Самое древнее упоминание о солнечных пятнах сделано ещё во времена Древней Греции, учеником Аристотеля – Теофрастом из Афин. Так уж получилось, что именно ученику, довелось основательно пошатнуть теорию учителя – ведь Аристотель (и Птолемей), считали звезды за совершенные и неизменяемые сферы. Однако, как сказал поэт (Михаил Херасков) “И в Солнце, и в Луне есть темные места!”.

Упоминают о пятнах на солнце есть и во “Всемирной хронологии” Иоанна Вустерского (Англия), и в наших, русских никоновских летописях, а по словам китайских историков – в Китае солнечные пятна заметили и описали ещё до древних греков. Однако началом “научного” осмысления пятен на Солнце все же принято считать 1610 год, когда (с появлением телескопа и первых наблюдений Галилео Галилея) появилась возможность инструментально их зафиксировать.

Систематические наблюдения за пятнами на Солнце начали вести примерно с 1750 г., и, хотя природа их появления оставалась не ясной вплоть до 20-го века, выявить некоторые закономерности и сходные черты этого явления, астрономам удалось довольно быстро.

Галилео Галилей наблюдает в свой телескоп космические объекты. Судя по звездному небу на картинке, вряд ли он занят наблюдениями за пятнами на Солнце!

Солнечные циклы и солнечные пятна

Уже с начала XVIII в. было известно, что интенсивность пятен и время их появления находятся в рамках периода, равного примерно 11 земным годам. Этот период получил название солнечный цикл. За это время пятна на Солнце появляются, достигают максимальных размеров, а затем понемногу уменьшаются. Солнечный цикл может длиться от 7 до 15 лет, его средняя продолжительность составляет 11,07 года.

В начальной фазе солнечного цикла в течение многих дней или недель на Солнце не наблюдается никаких следов пятен. На заключительном этапе периода на Солнце можно видеть около двух десятков скоплений пятен, не говоря об единичных.

Каждое солнечное пятно существует в среднем в течение нескольких месяцев, но тот факт, что цикл составляет 11 лет, свидетельствует о глубоких и длительных процессах, происходящих в недрах Солнца.

Солнечный цикл, судя по всему, связан с взаимодействием магнитного поля светила с конвективным слоем.

В 1908 г. Иоганн Галле совершил открытие — солнечные пятна имеют мощные магнитные поля. Мощность поля типичного пятна составляет 0,25 теслы. Для сравнения — мощность магнитного поля Земли меньше и составляет 0,0001 теслы.

Замечена интересная регулярность в плане распределения магнитных полей — если группа солнечных пятен образуется в Северном полушарии, значит, в предыдущем цикле пятна дислоцировались в Южном полушарии, и так далее. Когда заканчивается один цикл и начинается другой, полярность уравновешивается. Таким образом, полный солнечный цикл, включая и перемещение полярности, длится около 22 лет.

Впрочем, пятна могут появиться одновременно в двух полушариях Солнца симметрично в отношении экватора. Места образования пятен перемещаются на 4,5° — 5° в течение всего цикла.

Солнечные пятна на фоне диска Солнца

Солнечные пятна и солнечные вспышки

Именно солнечные пятна являются областями наибольшей активности на Солнце. В том случае, если пятен появляется много, существует высокая вероятность того, что произойдет пересоединение магнитных линий — линии, проходящие внутри одной группы пятен, соединяются с линиями из другой группы пятен, имеющими противоположную полярность.

Видимым результатом этого процесса является солнечная вспышка.

Всплеск излучения от солнечной вспышки, достигая Земли, вызывает сильные возмущения её магнитного поля (“магнитная буря“), нарушает работу искусственных спутников и даже оказывает влияние на расположенные на планете объекты.

Из-за нарушений магнитного поля Земли увеличивается вероятность возникновения северных сияний в гораздо более низких географических широтах, чем обычно. Ионосфера Земли также сильно подвержена изменению солнечной активности, что проявляется в нарушении распространения коротких радиоволн – в периоды сильной солнечной активности, Солнце “глушит” волны коротких диапазонов и вносит в них весьма ощутимые помехи.

Солнечный ветер постоянно воздействует на магнитосферу Земли, но как правило она успешно «гасит» его «порывы». В случае мощной солнечной бури, магнитное поле нашей планеты едва справляется с потоком солнечной радиации, заметно «сжимаясь» в размерах

Почему солнечные пятна выглядят темными

Солнечные пятна на фоне поверхности Солнца выделяются своим темным цветом. Это связано с тем, что температура солнечных пятен довольно значительно ниже, чем температура фотосферы звезды.

Вокруг самой темной области пятна (ее называют «тень») — находится зона средней светимости — «полутень». Температура солнечного пятна колеблется от 4300° до 4800° К, то есть, примерно на 1000-1500° ниже, чем температура фотосферы.

В полутени температура составляет 5400-5500° К. Для тени характерна светимость, составляющая 32% от фотосферы, для полутени — 80%, поэтому по контрасту с фотосферой они выглядят темными.

Понижение температуры внутри пятен связано с подавлением мощным магнитным полем пятен, конвективных движений вещества внутри Солнца и, как следствие, снижением потока переноса тепловой энергии в этих областях, то есть “остыванием” участка “накрытого” пятном.

На “холодных” звёздах наблюдаются пятна гораздо большей площади, чем на Солнце.

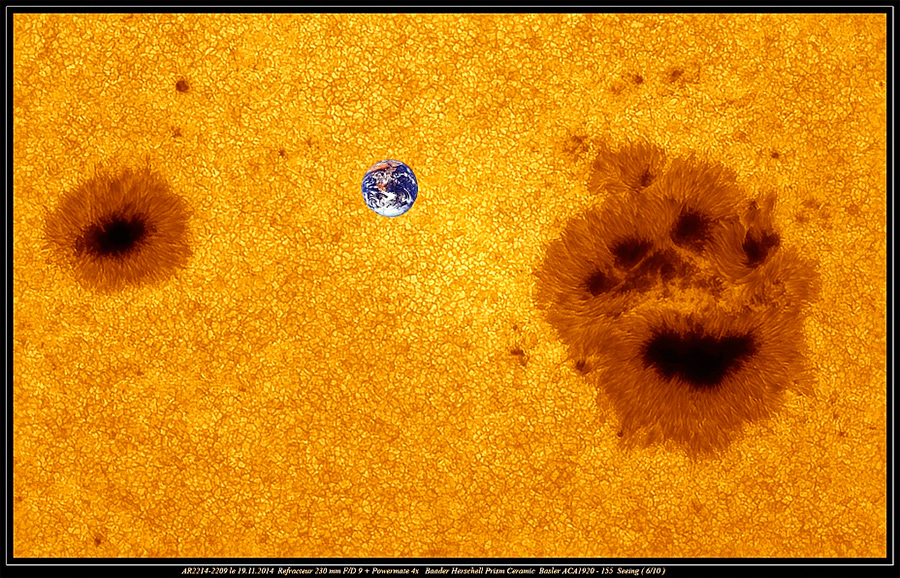

Коллаж – размеры планеты Земля на фоне не самых крупных по размерам солнечных пятен. Как видите, пятна на Солнце имеют действительно гигантский размер.

Появление и время существования солнечных пятен

Пятна на Солнце возникают в результате возмущений отдельных участков магнитного поля Солнца – узкие “языки” магнитного поля звезды внезапно “разрывают” фотосферу в область короны, и сильное магнитное поле подавляет конвективное движение разогретой плазмы, препятствуя в этих местах переносу энергии из внутренних областей Солнца наружу.

В месте “прорыва” фотосферы образуется затемнение, диаметр которого равен нескольким тысячам километров. Это так называемые «поры». Большая часть пор исчезает через день. Другие, напротив, увеличиваются в размерах и приобретают типичные черты пятен, становится заметной полутень, протяженность может составлять от 7000 до 50 000 км.

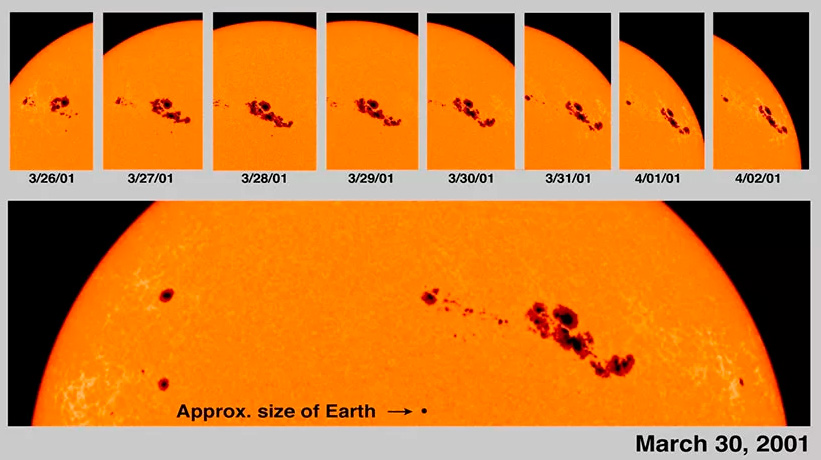

Срок существования пятен составляет от 2-х недель до нескольких месяцев, то есть отдельные “устойчивые” группы солнечных пятен могут наблюдаться в течение нескольких оборотов Солнца. Интересно, что именно это явление и позволило первым исследователям Солнца, убедительно доказать вращение нашей звезды, а также провести измерения периода обращения Солнца вокруг оси.

Группа устойчивых солнечных пятен на поверхности Солнца. Звезда вращается, и пятна вращаются вместе с ней

Пятна обычно образуются группами, но иногда возникает одиночное пятно, живущее всего несколько дней, или биполярная группа: два пятна разной магнитной полярности, соединённые линиями магнитного поля. Западное пятно в такой биполярной группе называется «ведущим», «головным» или «P-пятном» (от англ. preceding), восточное — «ведомым», «хвостовым» или «F-пятном» (от англ. following).

Только половина солнечных пятен живёт больше двух дней, и всего десятая часть — более 11 дней.

Пятна перемещаются но солнечной поверхности. Дело в том, что Солнце не является твердым телом и его скорость вращения в разны х зонах неодинакова. Например, в зоне экватора период вращения составляет примерно 27 суток, в то время как в полярных частях светила он равен примерно 31 суткам.

В начале 11-летнего цикла солнечной активности пятна на Солнце появляются на высоких гелиографических широтах (порядка ±25—30°), а по ходу времени, перемещаются к солнечному экватору, в конце цикла достигая уже широт ±5—10°. Эта закономерность носит название закон Шпёрера.

Источник

Солнечные пятна – гигантские магниты

Солнечные пятна – это временные темные пятна на поверхности Солнца, где концентрации потока магнитного поля снижает скорость термоядерной реакции и, таким образом снижается в этом месте температура поверхности нашего небесного светила.

Это явление может длиться от нескольких дней до нескольких месяцев, прежде чем в конечном итоге исчезает. Солнечные пятна расширяются и сжимаются по мере движения по поверхности Солнца, начиная от 16 км до 160 000 км в диаметре. Явление обычно появляется группами, а активность меняется примерно каждые 11 лет. Точка наибольшей активности во время цикла известна как солнечный максимум, а точка наименьшей активности- как минимум.

Время от времени на ослепительно ясной поверхности Солнца появляются темные места, называемые пятнами. На фоне сверкающей поверхности они кажутся черными из-за своей более низкой температуры (ниже 4000 К). В то же время температура окружающей их поверхности достигает 6000 К.

Таким образом, наше светило ни в коем случае нельзя считать чистым незапятнанным шаром, каким считали его древние философы.

История наблюдения за солнечными пятнами

Итальянский астроном и физик Галилео Галилей был первым, кто сумел разглядеть это астрономическое явление при помощи своей подзорной трубы учитывая расстояние до Солнца. В своем несложном телескопе он наблюдал появление и рост солнечных бляшек, видел, как они изменяют свою форму и вид и через несколько дней или недель исчезают. Он обратил внимание и на то, что все они перемещаются из восточной части Солнца в западную. Это передвижение вызвано вращением небесного тела вокруг оси.

Когда Галилей усовершенствовал телескоп в 1609 году многие ученые впервые смогли увидеть солнечные пятна. Они представляли такой интерес, что велись записи об их количестве и хотя они не были совершенно точными из-за облачных дней, потерянных записей и т. д., записи показывают картину более чем за столетие.

С 1600 по 1715 год нашей эры было замечено очень мало солнечных пятен, а с 1645 по 1715 годы их вообще не было, несмотря на то, что многие ученые с помощью телескопов активно искали эти образования. Это был самый длинный известный минимум (около 50 лет) практически без солнечных пятен. После 1715 года нашей эры число наблюдаемого явления резко возросло с почти нулевого до 50-100 и вроде бы потеплел глобальный климат.

Свойства солнечных пятен

Солнечные пятна – это области с сильнейшими магнитными полями, а значит, хороший показатель солнечной активности. Эти активные области появляются сначала на более высоких широтах в начале солнечного цикла, а затем дрейфуют к экватору к концу солнечного цикла. Поскольку все явления активности звезды контролируются магнитным полем, они имеют аналогичную зависимость солнечного цикла от явлений на звезде, таких как скорость вспышки, площадь активной области, глобальная мягкая яркость рентгеновского излучения и радиоизлучение. Обеспечивает это явление особый химический состав Солнца: в основном, водород и гелий.

Появление темных солнечных пятен снижает общую светимость Солнца только примерно на 0,15% при максимуме солнечных пятен, и, таким образом, явление оказывает незначительное влияние на климат Земли.

Солнечное пятно может быть небольшим по размерам и не превышать, например, территорию Франции. Такое малое изменение называется порой. Большие могут в несколько раз превышать площадь Земли.

Солнечное пятно как уединенная магнитная структура

Объяснение явления появления солнечных пятен основано на убедительных доказательствах наличия смешения магнитного поля и динамики плазмы вдоль границы пятна. Солнечное пятно как уединенная магнитная структура на поверхности небесного тела.

Глобальная структура магнитного поля солнечных пятен была широко изучена в 20 веке при относительно низком пространственном разрешении.

В спектре астрономического явления примечательно расщепление некоторых линий на две составные. Такое расщепление называется эффектом Зеемана: чем сильнее магнитное поле пятна, тем выразительнее этот эффект.

Расщепление спектральных линий служит доказательством того, что образования на поверхности Солнца являются гигантскими мощными магнитами. Конечно, это не железные магниты, так как кусок железа немедленно бы испарился. Магнитные поля на Солнце – проявления сильнейших электрических токов в плазме вокруг пятна. Положительные ионы движутся в одном направлении, отрицательные электроны — в противоположном.

Однако ученые предполагают, что поле в значительной мере переплетено. Поднимающиеся облака раскаленной плазмы не могут проходить сквозь переплетенные силовые линии и обходят их. По этой причине в бляшки проникает гораздо меньше энергии, чем в окружающую их поверхность.

Этим и объясняется, почему бляшки темнее и холоднее.

Пятна появляются и остаются на поверхности Солнца в совершенно разное время и после этого исчезают. Они имеют тенденцию возникать группами. Поверхность вокруг группы пятен теплее и ярче у более отдаленной бляшки.

Повышенная яркость фотосферы называется факелом. Факелы легко заметить, если группа пятен находится на краю солнечного диска.

Наружный слой солнечной атмосферы – хромосфера, вокруг группы теплее и ярче, чем в остальной части. Такие яркие и теплые области хромосферы называются флоккулами.

В группах солнечных бляшек имеют место также и другие явления, например, вспышки, протуберанцы, корональная конденсация и пр.

Все эти явления, включая пятна, факелы и флоккулы – активные образования, входящие в понятие солнечной активности.

Группа пятен со всеми проявлениями солнечной активности называется центром солнечной активности или активной областью.

Наука изучает это наиболее замечательное астрономическое явление. Кроме того его можно наблюдать с поверхности Земли в любительские инструменты как очень красивый объект.

Источник