Плотность солнечной короны солнца

В отличие от фотосферы и хромосферы самая внешняя часть атмосферы Солнца — корона — обладает огромной протяжённостью: она простирается на миллионы километров, что соответствует нескольким солнечным радиусам, а её слабое продолжение уходит ещё дальше.

Плотность вещества в солнечной короне убывает с высотой значительно медленнее, чем плотность воздуха в земной атмосфере. Уменьшение плотности воздуха при подъёме вверх определяется притяжением Земли. На поверхности Солнца сила тяжести значительно больше, и, казалось бы, его атмосфера не должна быть высокой. В действительности она необычайно обширна. Следовательно, имеются какие-то силы, действующие против притяжения Солнца. Эти силы связаны с огромными скоростями движения атомов и электронов в короне, разогретой до температуры 1–2 млн. кельвинов!

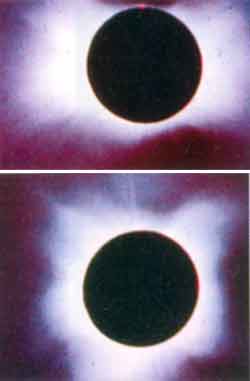

Корону лучше всего наблюдать во время полной фазы солнечного затмения. Правда, за те несколько минут, что она длится, очень трудно зарисовать не только отдельные детали, но даже общий вид короны. Глаз наблюдателя едва лишь начинает привыкать к внезапно наступившим сумеркам, а появившийся из-за края Луны яркий луч Солнца уже возвещает о конце затмения. Поэтому часто зарисовки короны, выполненные опытными наблюдателями во время одного и того же затмения, сильно различались. Не удавалось даже точно определить её цвет.

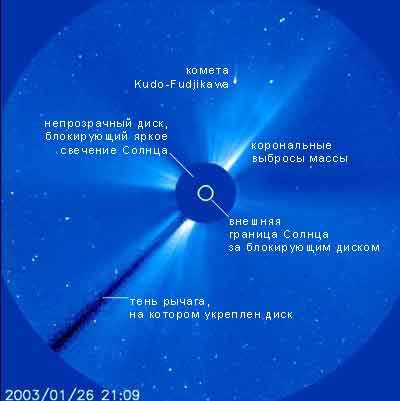

изображение (формат C3), полученное Большим угловым спектральным коронографом (LASCO) обсерватории SOHO

источники: архив SOHO, Википедия

Изобретение фотографии дало астрономам объективный и документальный метод исследования. Однако получить хороший снимок короны тоже нелегко. Дело в том, что ближайшая к Солнцу её часть, так называемая внутренняя корона, сравнительно яркая, в то время как далеко простирающаяся внешняя корона представляется очень бледным сиянием.

Поэтому если на фотографиях хорошо видна внешняя корона, то внутренняя оказывается передержанной, а на снимках, где просматриваются детали внутренней короны, внешняя совершенно незаметна. Чтобы преодолеть эту трудность, во время затмения обычно стараются получить сразу несколько снимков короны — с большими и маленькими выдержками.

Или же корону фотографируют, помещая перед фотопластиной специальный «радиальный» фильтр, ослабляющий кольцевые зоны ярких внутренних частей короны.

На таких снимках ее структуру можно проследить до расстояний во много солнечных радиусов.

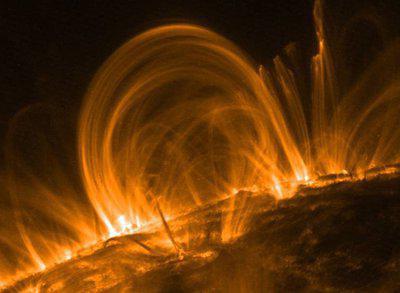

Уже первые удачные фотографии позволили обнаружить в короне большое количество деталей: корональные лучи, всевозможные «дуги», «шлемы» и другие сложные образования, чётко связанные с активными областями.

В 1929–1931 году французский оптик-экспериментатор Бернар Лио (Lyot, Bernard) создал коронограф — прибор для наблюдений солнечной короны вне затмений, что позволило существенно продвинуть вперед изучение Солнца.

|   |

| LASCO C2 | LASCO C3 |

На солнечной обсерватории SOHO установлен коронограф LASCO (Large Angle Spectrometric Coronagraph) (Большой угловой спектральный коронограф). LASCO дает изображения солнечной короны, блокируя свет, идущий прямо из Солнца, затеняющим диском, создавая искусственное затмение в пределах самого инструмента. Положение солнечного диска обозначено в изображениях белым кругом.

Очевидной особенностью короны являются корональные шлейфы (стриммеры), это почти радиальные зоны, которые могут быть замечены на изображениях и в C2 и в C3. Иногда, выбросы крональных масс могут находиться на больших расстояниях от Солнца — на пересечении областей представления обоих коронографов. Тень, пересекающая изображения из нижнего левого угла до центра, образуется от рычага, на котором укреплен затеняющий диск.

Изображения C2 показывают внутреннюю солнечную корону на удалении до 8,4 миллионов километров (5,25 миллионов миль) от Солнца. У изображений C3 гораздо б́ольшая область представления: они охватывают 32 диаметра Солнца. Диаметр области пространства вокруг Солнца на этих изображений составляет 45 миллионов километров (приблизительно 30 миллионов миль), или половину диаметра орбиты Меркурия. Много ярких звезд [и комет] могут быть замечены позади Солнца.

Главной особенностью короны является лучистая структура. Корональные лучи имеют самую разнообразную форму: иногда они короткие, иногда длинные, бывают лучи прямые, а иногда они сильно изогнуты.

Ганский А.П. (1870-1908) |

Лио, Бернар (1897–1952) |

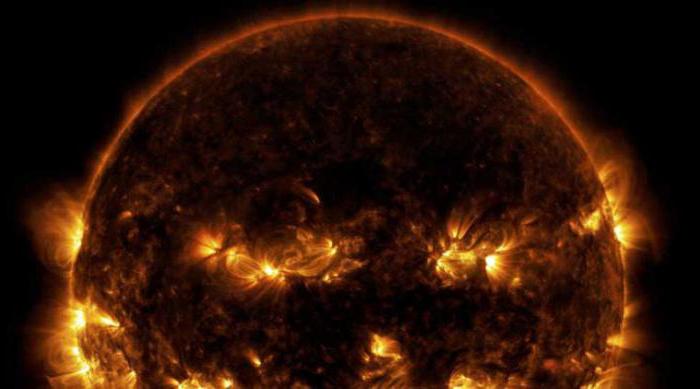

Ещё в 1897 г. пулковский астроном Алексей Павлович Ганский обнаружил, что общий вид солнечной короны периодически меняется. Оказалось, что это связано с 11-летним циклом солнечной активности. [А.П. Ганский, кстати, обнаружил и 80-летний цикл солнечной активности].

С 11-летним периодом меняется как общая яркость, так и форма солнечной короны. В эпоху максимума солнечных пятен она имеет сравнительно округлую форму. Прямые и направленные вдоль радиуса Солнца лучи короны наблюдаются как у солнечного экватора, так и в полярных областях. Когда же пятен мало, корональные лучи образуются лишь в экваториальных и средних широтах.

Форма короны становится вытянутой, у полюсов появляются характерные короткие лучи, так называемые полярные щёточки (см. картинки в шапке и внизу страницы). При этом общая яркость короны уменьшается. Эта интересная особенность короны, по-видимому, связана с постепенным перемещением в течение 11-летнего цикла зоны преимущественного образования пятен. После минимума пятна начинают возникать по обе стороны от экватора на широтах 30—40°. Затем зона пятнообразования постепенно опускается к экватору.

вытянутая корона соответсятвует спокойному Солнцу (минимум активности)

источник:

Астрономия. Энциклопедия, Аванта. 1988

Тщательные исследования позволили установить, что между структурой короны и отдельными образованиями в атмосфере Солнца существует определённая связь. Например, над пятнами и факелами обычно наблюдаются яркие и прямые корональные лучи. В их сторону изгибаются соседние лучи. В основании корональных лучей яркость хромосферы увеличивается. Такую её область называют обычно возбуждённой. Она горячее и плотнее соседних, невозбуждённых областей. Над пятнами в короне наблюдаются яркие сложные образования. Протуберанцы также часто бывают окружены оболочками из корональной материи. Корона оказалась уникальной естественной лабораторией, в которой можно наблюдать вещество в самых необычных и недостижимых на Земле условиях.

На рубеже XIX—XX столетий, когда физика плазмы фактически ещё не существовала, наблюдаемые особенности короны представлялись необъяснимой загадкой. Так, по цвету корона удивительно похожа на Солнце, как будто его свет отражается зеркалом. При этом, однако, во внутренней короне совсем исчезают характерные для солнечного спектра фраунгоферовы линии. Они вновь появляются далеко от края Солнца, во внешней короне, но уже очень слабые. Кроме того, свет короны поляризован: плоскости, в которых колеблются световые волны, располагаются в основном касательно к солнечному диску. С удалением от Солнца доля поляризованных лучей сначала увеличивается (почти до 50%), а затем уменьшается. Наконец, в спектре короны появляются яркие эмиссионные линии, которые почти до середины XX в. не удавалось отождествить ни с одним из известных химических элементов.

Оказалось, что главная причина всех этих особенностей короны — высокая температура сильно разреженного газа. При температуре свыше 1 млн градусов средние скорости атомов водорода превышают 100 км/с, а у свободных электронов они ещё раз в 40 больше. При таких скоростях, несмотря на сильную разреженность вещества (всего 100 млн частиц в 1 см З , что в 100 млрд раз разреженнее воздуха на Земле!), сравнительно часты столкновения атомов, особенно с электронами. Силы электронных ударов так велики, что атомы лёгких элементов практически полностью лишаются всех своих электронов и от них остаются лишь «голые» атомные ядра. Более тяжёлые элементы сохраняют самые глубокие электронные оболочки, переходя в состояние высокой степени ионизации.

Корональный газ — это высокоионизованная плазма; она состоит из множества положительно заряженных ионов всевозможных химических элементов и чуть большего количества свободных электронов, возникших при ионизации атомов водорода (по одному электрону), гелия (по два электрона) и более тяжёлых атомов. Поскольку в таком газе основную роль играют подвижные электроны, его часто называют электронным газом, хотя при этом подразумевается наличие такого количества положительных ионов, которое полностью обеспечивало бы нейтральность плазмы в целом.

Белый цвет короны объясняется рассеянием обычного солнечного света на свободных электронах. Они не вкладывают своей энергии при рассеянии: колеблясь в такт световой волны, они лишь изменяют направление рассеиваемого света, при этом

поляризуя его. Таинственные яркие линии в спектре порождены необычным излучением высокоионизованных атомов железа, аргона, никеля, кальция и других элементов, возникающим только в условиях сильного разрежения. Наконец, линии поглощения во внешней короне вызваны рассеянием на пылевых частицах, которые постоянно присутствуют в межзвёздной среде. А отсутствие линий во внутренней короне связано с тем, что при рассеянии на очень быстро движущихся электронах все световые кванты испытывают столь значительные изменения частот, что даже сильные фраунгоферовы линии солнечного спектра полностью «замываются».

Итак, корона Солнца — самая внешняя часть его атмосферы, самая разреженная и самая горячая. Добавим, что она и самая близкая к нам: оказывается, она простирается далеко от Солнца в виде постоянно движущегося от него потока плазмы — солнечного ветра. Вблизи Земли его скорость составляет в среднем 400— 500 км/с, а порой достигает почти 1000 км/с. Распространяясь далеко за пределы орбит Юпитера и Сатурна, солнечный ветер образует гигантскую гелиосферу, граничащую с ещё более разреженной межзвёздной средой.

Фактически мы живём окружённые солнечной короной, хотя и защищенные от её проникающей радиации надёжным барьером в виде земного магнитного поля. Через корону солнечная активность влияет на многие процессы, происходящие на Земле (геофизические явления).

Картинка для шапки страницы взята отсюда: The Big Corona. Astronomy Picture of the Day (2009 July 26).

Фотографию предоставил бельгийский астроном и фотограф Коэн ван Горп (Koen van Gorp).

Во время полного солнечного затмения протяженная внешняя атмосфера, или корона Солнца представляет собой приводящее в трепет и вдохновляющее зрелище. Тонкие оттенки и блистающие детали короны приковывают к себе взоры. Отношение яркостей деталей короны больше 10000 к 1, поэтому запечатлеть их на одной фотографии — очень трудная задача. Но эта картинка, составленная из 33 цифровых изображений, полученных с экспозициями от 1/8000 до 1/5 секунды, очень близка к тому, чтобы показать корону Солнца во всем ее величии. Изображения были получены с помощью телескопа в Сиде, Турция во время солнечного затмения 29 марта 2006 года. На картинке также виден розоватый протуберанец, протянувшийся за верхний край затмившегося Солнца.

Здесь расположена еще одна прекрасная фотография этого затмения (170 КБ), сделанная Коэном ван Гарпом.

Композитный снимок всех фаз этого затмения недалеко от Анталии смотрите здесь.

А это композитное (составное) изображение солнечной короны полученно с помощью цифрового зеркального фотоаппарата

во время полного солнечного затмения на болгарском курорте Шабла 11 августа 1999 года Вячеславом Хондыревым

Источник

Солнечная корона: описание, особенности, яркость и интересные факты

Солнце — это огромная сфера раскаленных газов, которые вырабатывают колоссальную энергию и свет и делают жизнь на Земле возможной.

Этот небесный объект является самым крупным и массивным в Солнечной системе. От Земли до него расстояние составляет от 150 миллионов километров. Чтобы добраться до нас теплу и солнечному свету требуется около восьми минут. Это расстояние также именуют восемь световых минут.

Звезда, согревающая нашу землю, состоит из нескольких внешних слоев, таких как фотосфера, хромосфера и солнечная корона. Внешние слои атмосферы Солнца создают энергию на поверхности, которая пузырится и вырывается из внутренностей звезды, и определяется как солнечный свет.

Составляющие внешенего слоя Солнца

Слой, который мы видим, называется фотосферой или сферой света. Фотосфера отмечена яркими, кипящими гранулами плазмы и более темными, холодными солнечными пятнами, которые возникают, когда солнечные магнитные поля прорываются через поверхность. Пятна появляются и перемещаются по диску Солнца. Наблюдая это движение, астрономы заключили, что наше светило оборачивается вокруг своей оси. Так как Солнце не имеет твердой основы, различные области вращаются с разной скоростью. Области экватора проходят полный круг примерно за 24 дня, в то время как вращение полярных может занять более 30 дней (чтобы сделать оборот).

Что такое фотосфера?

Фотосфера также является источником солнечных вспышек: языки пламени, которые простираются сотни тысяч миль над поверхностью Солнца. Солнечные вспышки производят всплески рентгеновского, ультрафиолетового, электромагнитного излучения и радиоволн. Источником рентгеновского и радиоизлучения является непосредственно солнечная корона.

Что такое хромосфера?

Зону, окружающую фотосферу, которая является внешней оболочкой Солнца, называют хромосферой. Узкая область отделяет корону от хромосферы. Температура поднимается резко в переходной области, от нескольких тысяч градусов в хромосфере до более чем миллиона градусов в короне. Хромосфера излучает красноватое свечение, как от сгорания перегретого водорода. Но красный обод можно увидеть только во время затмения. В другое время свет от хромосферы, как правило, слишком слабый, чтобы увидеть его на фоне яркой фотосферы. Плотность плазмы падает быстро, через область перехода движется вверх от хромосферы к короне.

Что такое солнечная корона? Описание

Астрономы неустанно проводят исследования загадки, которую таит в себе солнечная корона. Что она из себя представляет?

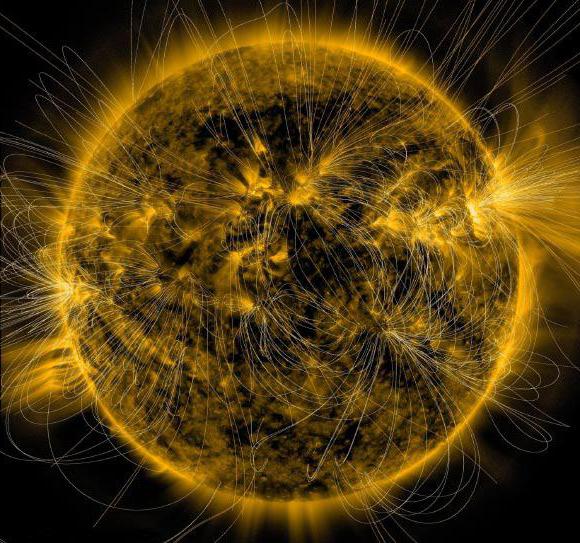

Это атмосфера Солнца или его внешний слой. Такое название дали потому, что его внешний вид становится очевидным, когда происходит полное солнечное затмение. Частицы от короны простираются далеко в космос и, по сути, достигают орбиты Земли. Форма в основном определяется магнитным полем. Свободные электроны в коронном движении вдоль силовых линий магнитных полей образуют множество различных структур. Формы, которые наблюдаются в короне над солнечными пятнами, часто имеют подковообразные очертания, что еще раз подтверждает, что они следуют по линиям магнитного поля. С вершины таких «арок» длинные растяжки могут распространяться, на расстоянии диаметра Солнца или даже больше, как будто какой-то процесс вытягивает материал от верхушки арок в пространство. В этом задействован солнечный ветер, который попадает наружу через нашу солнечную систему. Астрономы назвали такие явления «шлем серпантин» из-за их сходства с зубчатыми шлемами, которые носили рыцари и использовали некоторые немецкие солдаты до 1918 г.

Из чего состоит корона?

Материал, из которого образуется солнечная корона, является чрезвычайно горячим, состоящим из разреженной плазмы. Температура внутри короны более миллиона градусов, на удивление, гораздо выше, чем температура на поверхности Солнца, которая составляет около 5500 °C. Давление и плотность короны, намного ниже, чем в атмосфере Земли.

Наблюдая видимый спектр солнечной короны, были обнаружены яркие эмиссионные линии на длинах волн, которые не соответствуют известным материалам. В связи с этим, астрономы предположили существование «корония» в качестве основного газа в короне. Истинная природа этого явления оставалась тайной, пока не обнаружили, что корональные газы перегреты выше 1.000.000 °C. При наличии такой высокой температуры два доминирующих элемента — водород и гелий — абсолютно лишены своих электронов. Даже незначительные вещества, такие как углерод, азот и кислород разделись до голых ядер. Только более тяжелые составляющие (железо и кальций) способны сохранить некоторые из своих электронов под воздействием таких температур. Излучение из этих высокоионизованных элементов, которые образуют спектральные линии, до недавних времен оставались загадочными для ранних астрономов.

Яркость и интересные факты

Солнечная поверхность слишком яркая и, как правило, нашему зрению недоступна ее солнечная атмосфера, корона Солнца тоже не видна невооруженным глазом. Внешний слой атмосферы очень тонкий и слабый, поэтому его можно увидеть только с Земли в то время когда происходит солнечное затмение или при помощи специального телескопа-коронографа, который имитирует затмение, покрывая яркий солнечный диск. Некоторые коронографы используют наземные телескопы, другие проводятся на спутниках.

Яркость солнечной короны в рентгеновских лучах происходит из-за его огромной температуры. С другой стороны, солнечная фотосфера излучает очень мало рентгеновских лучей. Это позволяет просматривать корону по диску Солнца, когда мы наблюдаем его в рентгеновских лучах. Для этого используется специальная оптика, которая позволяет видеть рентгеновские лучи. В начале 70-х годов первая космическая станция США Скайлэб использовала рентгеновский телескоп, при помощи которого были отчетливо видны солнечная корона и солнечные пятна или дыры впервые. В течение последнего десятилетия было предоставлено огромное количество информации и изображений на короне Солнца. При помощи спутников солнечная корона становится более доступной для проведения новых и интересных наблюдений Солнца, его особенностей и динамичного характера.

Температура Солнца

Хотя внутренняя структура солнечного ядра скрыта от прямых наблюдений, можно сделать вывод, с использованием различных моделей, что максимальная температура внутри нашей звезды составляет около 16 миллионов градусов (по Цельсию). Фотосфера — видимая поверхность Солнца — имеет температуру около 6000 градусов по Цельсию, однако она увеличивается очень резко от 6000 градусов до нескольких миллионов градусов в короне, в районе 500 километров над фотосферой.

Солнце горячее на внутренней стороне, чем на внешней стороне. Тем не менее, наружная атмосфера Солнца, короны, действительно горячее, чем фотосферы.

В конце тридцатых годов Гротриан (1939) и Эдлен обнаружили, что странные спектральные линии, наблюдаемые в спектре солнечной короны, излучаются элементами, такими как железо (Fe), кальций (Са) и никель (Ni) в очень высоких стадиях ионизации. Они пришли к выводу, что корональный газ сильно нагревается с температурой более 1 миллиона градусов.

Вопрос о том, почему солнечная корона настолько горяча, остается одной из самых захватывающих головоломок астрономии за последние 60 лет. Однозначного ответа на этот вопрос пока нет.

Хотя солнечная корона несоизмеримо горяча, она также имеет очень низкую плотность. Таким образом, лишь небольшая часть от общего солнечного излучения требуется для подпитки короны. Суммарная мощность, излучаемая в рентгеновских лучах, составляет лишь около одной миллионной полной светимости Солнца. Важный вопрос заключается в том, как транспортируется энергия до короны и какой механизм отвечает за транспорт.

Механизмы питания солнечной короны

На протяжении многих лет было предложено несколько различных механизмов питания короны:

Быстрые и медленные магнито-акустические волны тел.

Альфвеновские тела волны.

Медленная и быстрая магнито-акустические поверхностные волны.

Ток (или магнитное поле) — рассеивание.

Потоки частиц и магнитного потока.

Эти механизмы были проверены как теоретически, так и экспериментально и на сегодняшний день только акустические волны были исключены.

Пока что еще не изучено, где заканчивается верхняя граница короны. Земля и другие планеты Солнечной системы располагаются внутри короны. Оптическое излучение короны наблюдается на 10—20 радиусов Солнца (десятки миллионов километров) и объединяется с явлением зодиакального света.

Магнитный ковер Солнечной короны

В последнее время «магнитный ковер» был связан с головоломкой коронального отопления.

Наблюдения с высоким пространственным разрешением показывают, что поверхность Солнца покрыта слабыми магнитными полями, сосредоточенными на небольших участках противоположной полярности (магнит ковра). Эти магнитные концентрации, как полагают, являются основными точками отдельных магнитных трубок, несущих электрический ток.

Недавние наблюдения этого «магнитного ковра» показывают интересную динамику: фотосферные магнитные поля постоянно перемещаются, взаимодействуют друг с другом, рассеиваются и выходят на очень короткий период времени. Магнитное пересоединение между магнитным полем противоположной полярности может изменить топологию поля и выпустить магнитную энергию. Процесс переподключения также приведет к рассеиванию электрических токов, которые преобразуют электрическую энергию в тепло.

Это общее представление о том, как магнитный ковер может быть вовлечен в корональный нагрев. Однако утверждать, что «магнитный ковер» в конечном счете решает проблему нагрева короны нельзя, так как количественная модель процесса еще не предложена.

Может ли Солнце погаснуть?

Солнечная система настолько сложна и неизведанна, что сенсационные заявления, такие как: «Солнце скоро погаснет» или, наоборот, «Температура Солнца повышается и скоро жизнь на Земле станет невозможной» звучат по меньшей мере нелепо. Кто может делать такие прогнозы, в точности не зная, какие механизмы заложены в основу этой таинственной звезды?!

Источник