Движение планет вокруг Солнца

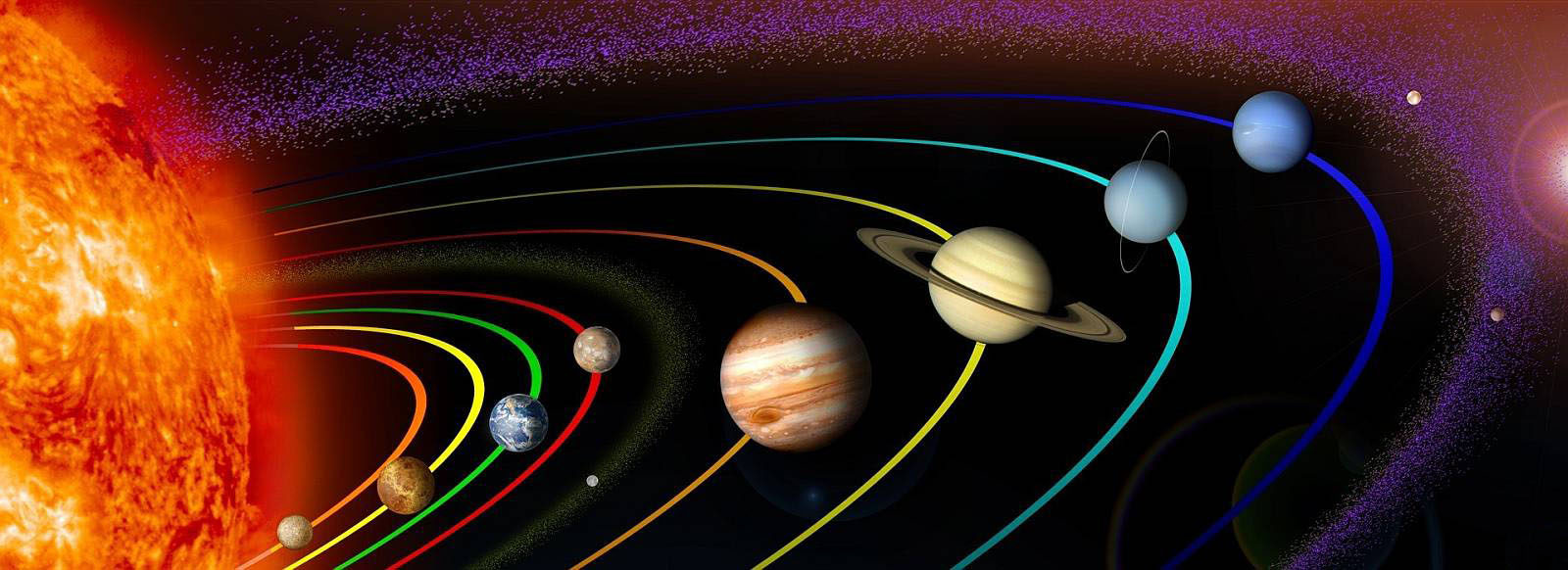

Планеты Солнечной системы

Еще в стародавние времена ученые мужи начали понимать, что не Солнце вращается вокруг нашей планеты, а все происходит с точностью наоборот. Точку в этом спорном для человечества факте поставил Николай Коперник. Польский астроном создал свою гелиоцентрическую систему, в которой убедительно доказал, что Земля не является центром Вселенной, а все планеты, по его твердому убеждению, вращаются по орбитам вокруг Солнца. Работа польского ученого «О вращении небесных сфер», была издана в немецком Нюрнберге в 1543 году.

До Коперника

Траектория движения в пространстве

Представления о том, как расположены планеты на небосводе первым в своем трактате «Великое математическое построение по астрономии», высказал древнегреческий астроном Птолемей. Он первым предположил, что они совершают свои движения по кругу. Но Птолемей ошибочно считал, что все планеты, а также Луна и Солнце движутся вокруг Земли. До работы Коперника его трактат считался общепринятым как в арабском, так и западном мире.

От Браге до Кеплера

После смерти Коперника его труды продолжил датчанин Тихо Браге. Астроном, являющийся весьма состоятельным человеком, оборудовал принадлежащий ему остров, внушительными бронзовыми кругами, на которые наносил результаты наблюдения за небесными телами. Результаты, полученные Браге, помогли в исследовании математику Иоганну Кеплеру. Движение планет Солнечной системы именно немец систематизировал и вывел три своих знаменитых закона.

От Кеплера до Ньютона

Кеплер впервые доказал, что все 6 известных к тому времени планет двигаются вокруг Солнца не по кругу, а по эллипсам. Англичанин Исаак Ньютон, открыв закон всемирного тяготения, существенно продвинул представления человечества об эллиптических орбитах небесных тел. Его объяснения, что приливы и отливы на Земле происходят под влиянием Луны, оказались убедительными для научного мира.

Вокруг Солнца

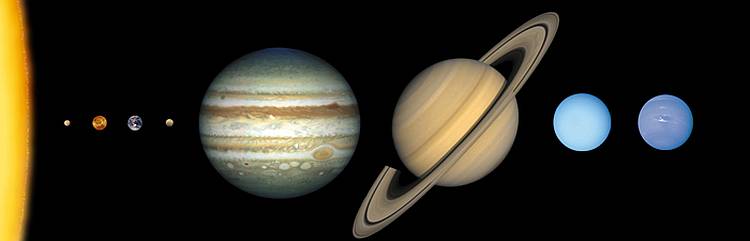

Сравнительные размеры крупнейших спутников Солнечной системы и планет Земной группы.

Срок, за который планеты совершают полный оборот вокруг Солнца, естественно различный. У Меркурия, самой ближней к звезде, он составляет 88 земных суток. Наша Земля проходит цикл за 365 дней и 6 часов. Самая крупная в Солнечной системе планета Юпитер завершает свой оборот за 11,9 земных лет. Ну а у Плутона, — наиболее удаленной от Солнца планеты оборот и вовсе составляет 247,7 года.

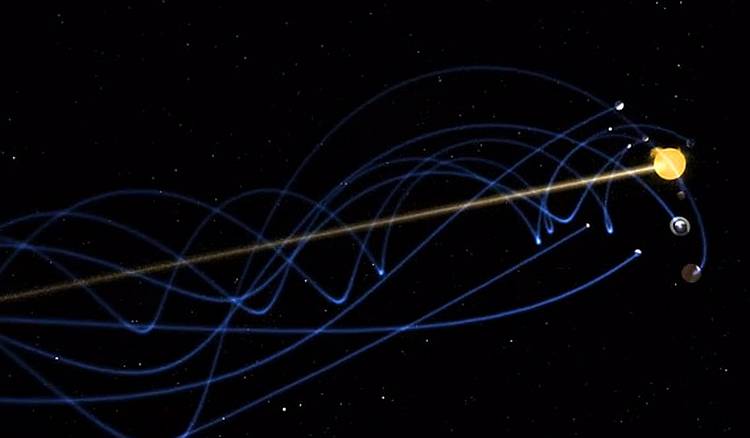

Следует также учесть, что все планеты в нашей Солнечной системе движутся, не вокруг светила, а вокруг так называемого центра масс. Каждая при этом, вращаясь вокруг своей оси, слегка раскачиваются (подобно юле). К тому же и сама ось может ненамного смещаться.

Похожие статьи

Понравилась запись? Расскажи о ней друзьям!

Источник

Особенности движения планет вокруг Солнца

Движение планет вокруг Солнца задает бег карусели нашей Солнечной системы. А скорость и направление вращения во многом помогли успешному появлению и развитию жизни на Земле. Однако в течение многих столетий на нашей планете царствовала геоцентрическая теория, утверждавшая, что Солнце вращается вокруг Земли. Польский ученый Николай Коперник доказал несостоятельность этой доктрины, хотя и пострадал от своих революционных для того времени идей.

Сегодня нам вовсе не нужно оспаривать церковные догматы, ведь мы прекрасно знаем, что именно вокруг Солнца вращаются все остальные планеты нашей системы. Но как именно они движутся? Почему движение нашей планеты позволяет ей поддерживать равномерную температуру, в то время как на гигантах Солнечной системы градусник буквально зашкаливает то в плюс, то в минус? Что заставляет планеты двигаться по таким разнообразным орбитам?

Открытие движения планет вокруг Солнца как историческое событие

Первый научный трактат, в котором описывалось расположение планет, принадлежал перу древнегреческого астронома Птолемея. В своем труде «Великое математическое построение по астрономии» он высказал предположение, что все небесные тела движутся по кругу, однако он был уверен, что в центре находится Земля, а Солнце, Луна и остальные планеты вращаются вокруг нее. Это заблуждение долгое время воспринималось во всем мире как единственная верная теория.

Переворот в представлениях о строении Вселенной совершил польский астроном Николай Коперник. В своей работе «О вращении небесных сфер», которая увидела свет в 1543 году, он представил убедительные доказательства того, что все небесные тела вращаются вокруг Солнца. После этого труда гелиоцентрическая система мира стала общепринятой концепцией, которая не вызывала сомнений в своей справедливости. Коперник вошел в историю как ученый, который доказал движение планет вокруг Солнца.

Датский астроном Тихо Браге после смерти Коперника продолжил его дело. Он был состоятельным человеком и не жалел денег на оборудование для изучения небесных тел. На своем собственном острове он разместил бронзовые круги, на которых фиксировал результаты наблюдений. Впоследствии его наработки использовал немецкий математик Иоганн Кеплер при выведении трех законов, которыми описывается движение планет вокруг Солнца.

Кеплер привел неоспоримые доказательства вращения шести открытых к тому времени планет вокруг Солнца по эллипсам. Эту теорию развивал и английский ученый Исаак Ньютон. Основываясь на выведенном им законе всемирного тяготения, он объяснил приливы и отливы влиянием Луны.

Влияние модели движения планет вокруг Солнца на структуру и состав Солнечной системы

Солнечная система включает несколько элементов:

Солнце

Является центром и основным источником энергии. Благодаря сильнейшей гравитации Солнце обеспечивает постоянное расположение планет и их вращение по своим орбитам.

Планеты земной группы

В астрономии Солнечная система делится на два участка – внутренний и внешний. В первую входят четыре планеты, расположенные ближе остальных к Солнцу: Меркурий, Венера, Земля и Марс. Их объединяет наличие горных пород и металлов и вытекающая из этого высокая плотность. Кроме того, планеты скалистого типа отличаются небольшими размерами и массой по сравнению с другими небесными телами Солнечной системы.

Пояс астероидов, который находится за Марсом

По мнению астрономов, время его образования совпадает с периодом формирования Солнечной системы. Образуют пояс космические обломки разных размеров.

Планеты-гиганты

Внешний участок Солнечной системы – это четыре газовых гиганта: Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Их общими характеристиками являются огромные размеры и низкая плотность, которая объясняется газовым составом. Эта особенность не мешает им обладать мощной гравитацией и удерживать вокруг себя массу спутников. Так, вокруг Юпитера вращается 63 небесных тела. Планеты-гиганты находятся на значительном удалении от Солнца.

Астероидные кольца

Главное кольцо астероидов расположено между внутренним и внешним участками Солнечной системы, в районе Марса и Юпитера. Второе астероидное кольцо называется пояс Койпера и включает Плутон, который раньше считался планетой, а сейчас относится к карликам и является самым крупным объектом пояса Койпера. На сегодняшний день изучено 10 тысяч астероидов в главном кольце, а всего их, по предположениям астрономов более 300 тысяч.

Кометы

Эти небесные объекты изо льда и пыли находятся за вторым астероидным кольцом, в межзвездном пространстве. Иногда они под воздействием гравитации попадают в Солнечную систему и разрушаются, превращаясь в пар и пыль.

Зарождение Солнечной системы

Ясными летними ночами люди с восхищением смотрят на небо, поражаясь огромному количеству звезд. При этом нам видна лишь малая часть огромного количества небесных тел, составляющих Вселенную. Представить себе ее истинные масштабы очень сложно. Существует мнение, что Вселенная бесконечна, человек может изучать ее только в тех пределах, которые предоставляет современное астрономическое оборудование.

Вселенную составляют галактики – скопления звезд.

Солнечная система входит в галактику Млечный Путь, при этом Солнце является одной из миллиардов других звезд. Каждая звезда – это раскаленный газовый сгусток, обладающий собственными характеристиками: яркостью, температурой, размерами, структурой, которая формируется в результате воздействия небесных тел, вращающихся вокруг.

Астрономы считают, что со времени возникновения Солнечной системы прошло 4,5 миллиарда лет.

Рождение новой звезды – длительный процесс. Газопылевая туманность под действием гравитации сжимается до облака, которое затем начинает вращаться и превращается в диск с сосредоточением основного вещества в центре. В ходе гравитационного коллапса центральное уплотнение уменьшается в размерах, а его температура повышается. Когда она достигает десятков миллионов градусов, запускается термоядерная реакция и рождается звезда.

Температура вокруг нее так высока, что рядом могут существовать исключительно твердые тела, одним из которых стала Земля. На значительном удалении от Солнца, где нет больших температур, сформировались газовые гиганты.

Скорость и направление движения планет вокруг Солнца

На протяжении почти 5 млрд лет своего существования Солнце движется по своей галактической орбите. Скорость его перемещения составляет 270 км/с, а полный оборот вокруг центра галактики занимает 226 млн лет. Это значит, что последний раз Солнце находилось на том же месте, что и сейчас, в эпоху динозавров.

Для отслеживания перемещения Солнца используются различные системы отсчета, в том числе связанные с ближайшими звездами. Астрономы полагают, что Солнечная система движется в сторону созвездия Геркулеса с запада на восток по большому кругу небесной сферы – эклиптике. Полный оборот занимает один год.

Одновременно Солнце вращается вокруг собственной оси – один оборот за 22,14 года. Кроме того, как и остальные планеты Солнечной системы, наша звезда движется вокруг общего центра масс.

Солнечную систему составляют восемь планет. До 2006 года девятой считался Плутон, но сейчас он относится к карликам. Каждая планета вращается вокруг своей оси и движется по собственной орбите. Находясь на разных расстояниях от Солнца, все они перемещаются в одном направлении.

Рассмотрим все планеты по мере удаления от светила:

Меркурий – самая маленькая и расположенная ближе всех к Солнцу планета совершает оборот вокруг него за 88 земных суток

Венера – по массе и размерам близка к Земле, однако средняя температура составляет 462 градуса по Цельсию. Год на Венере равен дню: вокруг Солнца она совершает оборот за 224,7 земных суток, а вокруг своей оси – за 223

Земля – оборот вокруг своей оси совершает за 24 часа, вокруг главного светила – за 365 суток

Марс – оборачивается вокруг Солнца за такой же период, что и Земля – 24 часа 37 минут

Юпитер – планета-гигант, поэтому вокруг своей оси делает оборот за 10 часов, при этом ему требуется 10 земных лет, чтобы совершить полный круг по орбите

Сатурн – здесь сутки длятся 10,7 часа, а год – 29,5 земных лет

Уран – оборот вокруг Солнца занимает 84 земных года, или 30 687 дня

Нептун – совершает полный круг по орбите за 164,79 земного года, вокруг своей оси – около 16 часов

Закономерность проста: с удалением от Солнца снижается скорость движения планеты и увеличивается путь, который ей предстоит пройти. Из этого следует, что скорость движения планет Солнечной системы наиболее высока около главного светила и снижается к окраинам. До изменения классификации небесных тел крайней планетой считался Плутон, который движется со скоростью 4,67 км/с.

На скорость перемещения планеты влияет ее конкретное нахождение на той или иной точке орбиты. Самая удаленная точка от Солнца на эллиптической траектории называется перигелий, а самая близкая к нему – афелий. В перигелии линейная скорость движения выше, чем в афелии. Это значит, что планета перемещается по орбите то быстрее, то медленнее.

Период движения Земли и планет вокруг Солнца

Главный пояс астероидов, расположенный в области Марса и Юпитера, тоже перемещается вокруг Солнца. Период обращения составляет от 3,5 до 6 земных лет, направление совпадает с траекторией движения планет.

Законы гравитации одинаковы для всех небесных тел, в том числе для пояса Койпера – второго астероидного кольца, состоящего из карликовых планет и расположенного на краю Солнечной системы. Облако Оорта представляет собой миллиарды ледяных тел, которые также вращаются вокруг главного светила, делая полный оборот за 200 лет. Дальше этих скоплений астероидов действие гравитации не распространяется, здесь проходит своеобразная граница Солнечной системы.

Источник

Человек, который поставил планеты на место

До Кеплера люди думали, что планеты движутся вокруг Земли по кругу. Но ученый всех переубедил.

Иоганн Кеплер был немецким математиком и астрономом, но не брезговал также составлением астрологических гороскопов и, как показывают недавние исследования, возможно, даже увлекался алхимией. Страсть к астрономии ему привила мать-трактирщица, которая подрабатывала гаданием и траволечением. В 1577 году она показала маленькому сыну большую яркую комету, а три года спустя — лунное затмение 1580 года. После этого Кеплер уже не мог забыть о тайных знамениях небес и, взрослея, стремился построить некую универсальную систему мироздания. Мистическая философия и строгая математика странным образом сочетались в его теории: мир он считал реализацией некоторой числовой гармонии, каковую оставалось лишь разгадать. Три закона, сформулированные им 400 лет назад, родились из интуиции и озарений, но в точности описали движения планет.

Тайна мироздания

Надо заметить, что астрономы конца XVI века еще не были уверены в том, как устроена Солнечная система, и разделялись на два лагеря: одни верили, что прав Птолемей и все планеты, Солнце, Луна и звезды вращаются вокруг неподвижной Земли. Другие же соглашались с Коперником и полагали, что именно Солнце является центром Вселенной, вокруг которого вращаются остальные небесные тела Солнечной системы. Около 1580 года датский астроном Тихо Браге выдвинул компромиссную версию: мол, все планеты, кроме Земли, вращаются вокруг Солнца, но Земля находится на особом положении — она неподвижно покоится в центре мира, заставляя крутиться вокруг себя Солнце и Луну. Так, геоцентрическая и гелиоцентрическая система мира объединились в гибридную геогелиоцентрическую. Но вопросы остались: как именно планеты вращаются, по какой траектории, с какой скоростью — этого точно никто не знал.

Как раз этими темами занялся Иоганн Кеплер. В 25 лет он написал книгу «Тайна мироздания» о шести известных тогда планетах — в ней он сопоставлял орбиты и «платоновы тела» и искал скрытую математическую гармонию Вселенной. Кеплер был настолько уверен в своей мистической теории, что тут же послал ее крупнейшим астрономам конца XVI века Галилео Галилею и Тихо Браге, и они хотя и отвергли фантазии юноши, но отметили его оригинальность и ум, а Галилей поддержал приверженность молодого ученого гелиоцентрической системе мира. После этого Кеплер вошел в научное сообщество и, осмелев, стал фонтанировать идеями. Одна из них совершенно не понравилась Галилею: молодой коллега утверждал, что Марс движется не по кругу, а по эллипсу. Известие о том, что все орбиты небесных тел — эллипсы, которое нам кажется аксиомой, не сразу было принято астрономами. Неравномерное движение Солнца, Луны и планет тогда объяснялось сложно: считалось, что планета равномерно движется по малому кругу, называемому эпициклом, центр которого, в свою очередь, движется по большому кругу, который называется деферентом.

«Я всегда ценил ум Кеплера — острый и свободный, пожалуй, даже слишком свободный, но способы мышления у нас совсем разные», — отзывался о Кеплере Галилей. А Тихо Браге пригласил молодого астронома к себе, и они десять лет плодотворно работали вместе. Следствием этого сотрудничества как раз и стали знаменитые три закона Кеплера.

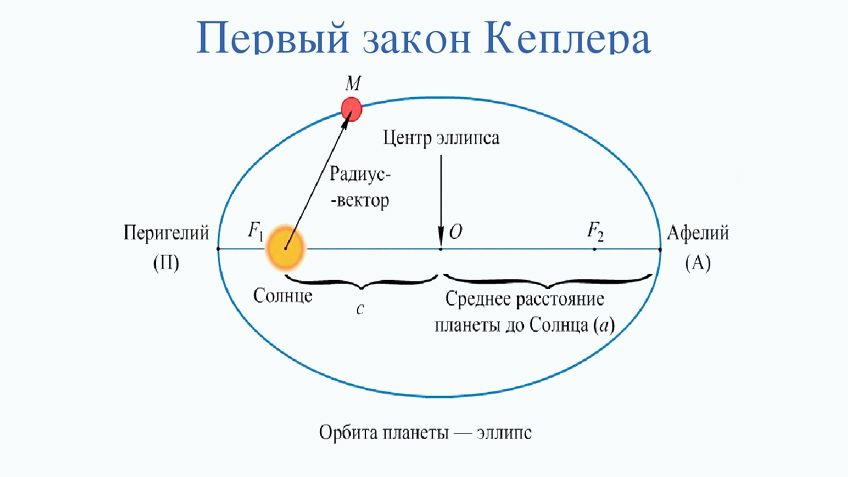

Первый закон Кеплера

Многолетние наблюдения Браге показали: Марс движется по орбите, но это не окружность. Пытаясь найти объяснения этому загадочному факту, Иоганн Кеплер пришел к первому своему закону: «Каждая планета Солнечной системы обращается по эллипсу, в одном из фокусов которого находится Солнце».

Тут стоит пояснить, что такое фокусы. Эллипс, как вы можете представить, это замкнутая прямая на плоскости. Он симметричен и содержит внутри две оси, проходящие через центр: большую и малую. Оси можно разделить на полуоси, исходящие из центра (это будет радиус орбиты). Если нарисовать на больших полуосях две точки на одинаковом расстоянии от центра, это и будут фокусы. При этом сумма расстояний отрезков от фокусов до любой точки эллипса является постоянной величиной.

Второй закон Кеплера

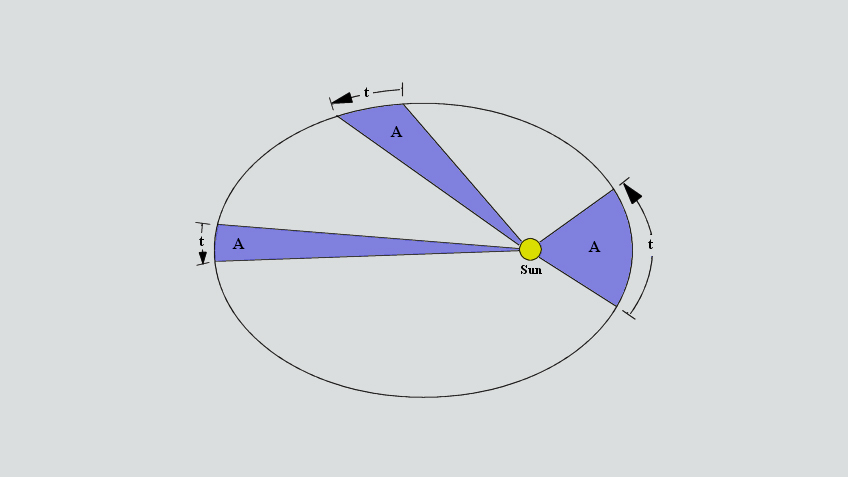

Второй закон Кеплера определил, как меняется скорость планеты при удалении или приближении к Солнцу. Оказалось, что чем дальше планета находится от Солнца, тем медленнее она движется. А по мере приближения к светилу скорость планеты увеличивается.

Закон сформулирован так: радиус-вектор, соединяющий планету и Солнце, в равное время описывает равные площади. Радиус-вектор — это линия, соединяющая Солнце и планету, движущуюся по орбите. Проще понять этот закон с помощью наглядной схемы: закрашенные площади равны и проходятся за одинаковое время.

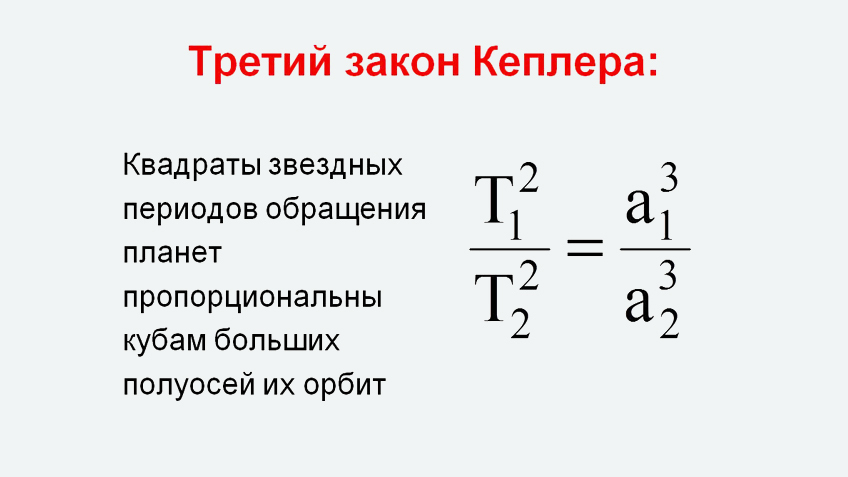

Третий закон Кеплера

Третий закон Кеплера позволяет рассчитать скорость планеты и период ее обращения вокруг Солнца. Он гласит: квадраты периодов обращения планет вокруг Солнца относятся как кубы больших полуосей орбит планет.

T1 и T2 — периоды обращения двух планет вокруг Солнца, a1 и a2 — длины больших полуосей их орбит.

Гармония мира

Математическая красота Вселенной, о которой мечтал ученый, нашла неожиданное подтверждение: выяснилось, что соотношение большого и малого радиуса планет у всех планет Солнечной системы одинаково и совпадает с числом золотого сечения, погрешность составляет доли процента.

«Я выяснил, что все небесные движения, как в их целом, так и во всех отдельных случаях, проникнуты общей гармонией, правда, не той, которой я предполагал, но еще более совершенной», — писал о своих озарениях Кеплер. После его открытий представление о Земле как о центре Вселенной окончательно ушло из астрономии.

Несмотря на столь мощный вклад Иоганна Кеплера в развитие науки, его мать чуть было не сожгли на костре: в 1615 году она была обвинена в колдовстве, посажена на железную цепь в городских воротах и пять лет ожидала казни. Кеплеру пришлось лично защищать ее в суде, забросив астрономию, чтобы опровергнуть полсотни обвинений, в том числе связи с дьяволом, богохульство, порчу, некромантию и т. д. Мать удалось оправдать, но через полгода она умерла — в 1621 году. Кеплер прожил еще девять лет, успев выпустить свою завершающую книгу — «Гармония мира».

Вклад Кеплера в науку высоко оценил Альберт Эйнштейн. «Он жил в эпоху, когда еще не было уверенности в существовании некоторой общей закономерности для всех явлений природы, — писал автор теории относительности. — Какой глубокой была у него вера в такую закономерность, если, работая в одиночестве, никем не поддерживаемый и не понятый, он на протяжении многих десятков лет черпал в ней силы для трудного и кропотливого эмпирического исследования движения планет и математических законов этого движения! Сейчас, когда эти законы уже установлены, трудно себе представить, сколько изобретательности, воображения и неустанного, упорного труда потребовалось, чтобы установить эти законы и со столь огромной точностью выразить их».

Источник