Законы Кеплера

Астрономия конца XVI века отмечает столкновение двух моделей нашей Солнечной системы: геоцентрическая система Птолемея – где центром вращения всех объектов является Земля, и гелиоцентрическая система Коперника – где Солнце является центральным телом.

И хотя Коперник был ближе к истинной природе Солнечной системы, его работа имела недостатки. Основным из этих недостатков являлось утверждение, что планеты вращаются вокруг Солнца по круговым орбитам. С учетом этого, модель Коперника практически настолько же не согласовывалась с наблюдениями, как и система Птолемея. Польский астроном стремился исправить данное расхождение при помощи дополнительного движения планеты по кругу, центр которого уже двигался вокруг Солнца — эпицикл. Однако, расхождения в большей своей части не были устранены.

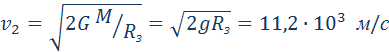

В начале XVII века немецкий астроном Иоганн Кеплер, изучая систему Николая Коперника, а также анализируя результаты астрономических наблюдений датчанина Тихо Браге, вывел основные законы относительно движения планет. Они были названы как Три закона Кеплера.

Будучи великолепным наблюдателем, Тихо Браге за много лет составил объёмный труд по наблюдению планет и сотен звёзд, причём точность его измерений была существенно выше, чем у всех предшественников.

Первый закон Кеплера (закон эллипсов)

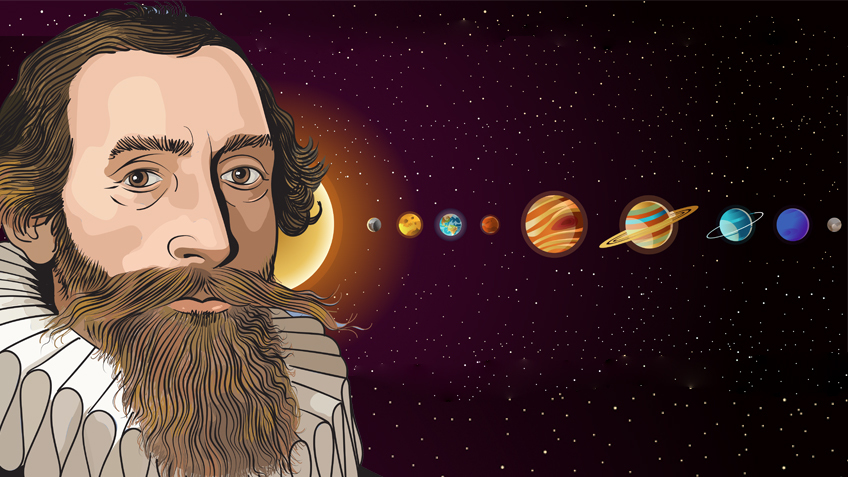

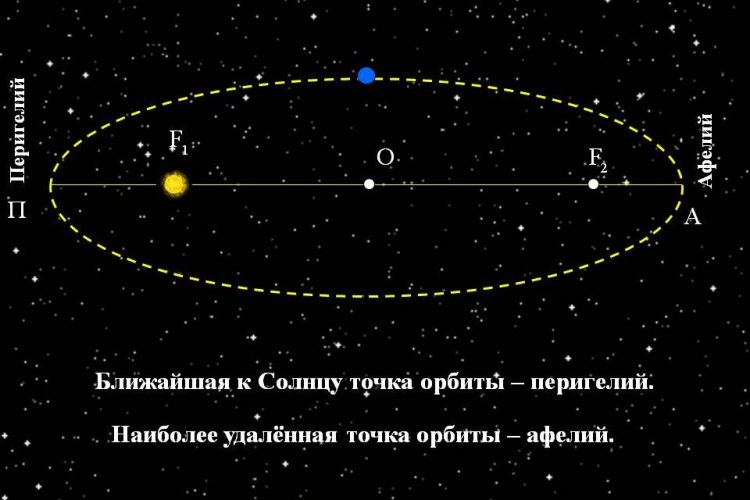

Планеты Солнечной системы движутся по эллиптическим орбитам. В одном из фокусов которой находится Солнце.

Согласно первому закону Кеплера, все планеты нашей системы движутся по замкнутой кривой, называемой эллипсом. Наше светило располагается в одном из фокусов эллипса. Всего их два: это две точки внутри кривой, сумма расстояний от которых до любой точки эллипса постоянна.

После длительных наблюдений ученый смог выявить, что орбиты всех планет нашей системы располагаются почти в одной плоскости. Некоторые небесные тела двигаются по орбитам-эллипсам, близким к окружности. И только Плутон с Марсом двигаются по более вытянутым орбитам. Исходя из этого, первый закон Кеплера получил название закона эллипсов.

Второй закон Кеплера (закон площадей)

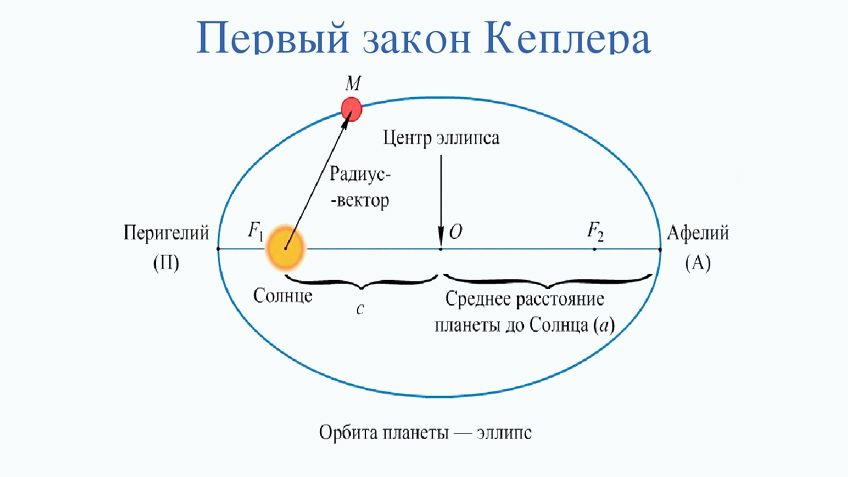

Радиус-вектор планеты описывает в равные промежутки времени равные площади.

Второй закон Кеплера говорит о следующем: каждая планета перемещается в плоскости, проходящей через центр нашего светила. В одно и то же время радиус-вектор, соединяющий Солнце и исследуемую планету, описывает равные площади. Таким образом, ясно, что тела движутся вокруг желтого карлика неравномерно, а имея в перигелии максимальную скорость, а в афелии – минимальную.

На практике это видно по движению Земли. Ежегодно в начале января наша планета, во время прохождения через перигелий, перемещается быстрее. Из-за этого движение Солнца по эклиптике происходит быстрее, чем в другое время года. В начале июля Земля движется через афелий, из-за чего Солнце по эклиптике перемещается медленнее.

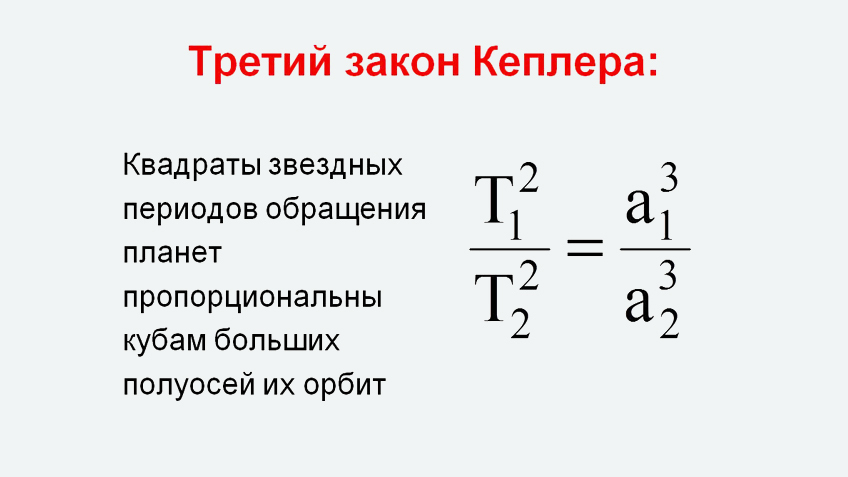

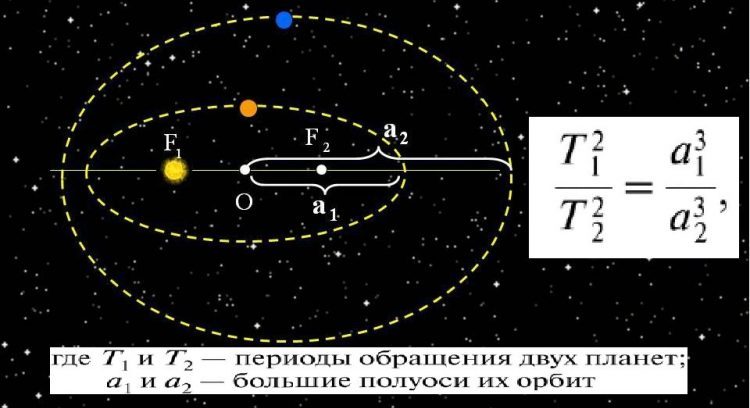

Третий закон Кеплера (гармонический закон)

Квадраты периодов обращения планет относятся как кубы больших полуосей их орбит.

По третьему закону Кеплера, между периодом обращения планет вокруг светила и ее средним расстоянием от него устанавливается связь. Третий закон Кеплера выполняется как для планет, так и для спутников, с погрешностью не более 1 %.

На основании этого закона можно вычислить продолжительность года (время полного оборота вокруг Солнца) любой планеты, если известно её расстояние до Солнца. И наоборот — по этому же закону можно рассчитать орбиту, зная период обращения.

Дальнейшее развитие

И хотя законы Кеплера имели относительно невысокую погрешность, все же они были получены эмпирическим способом. Теоретическое же обоснование отсутствовало. Данная проблема позже была решена Исааком Ньютоном, который в 1682-м году открыл закон всемирного тяготения.

Законы Кеплера стали важнейшим этапом в понимании и описании движения планет.

Видео

Источник

Законы Кеплера

В мире атомов и элементарных частиц гравитационные силы пренебрежимо малы по сравнению с другими видами силового взаимодействия между частицами. Очень непросто наблюдать гравитационное взаимодействие и между различными окружающими нас телами, даже если их массы составляют многие тысячи килограмм. Однако именно гравитация определяет поведение «больших» объектов, таких, как планеты, кометы и звезды, именно гравитация удерживает всех нас на Земле.

Гравитация управляет движением планет Солнечной системы. Без нее планеты, составляющие Солнечную систему, разбежались бы в разные стороны и потерялись в безбрежных просторах мирового пространства.

Закономерности движения планет с давних пор привлекали внимание людей. Изучение движения планет и строения Солнечной системы и привело к созданию теории гравитации – открытию закона всемирного тяготения.

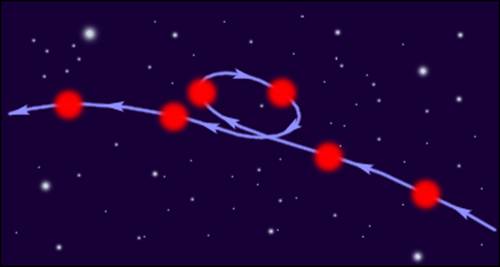

С точки зрения земного наблюдателя планеты движутся по весьма сложным траекториям (рис. 1.24.1). Первая попытка создания модели Вселенной была предпринята Птолемеем (

140 г.). В центре мироздания Птолемей поместил Землю, вокруг которой по большим и малым кругам, как в хороводе, двигались планеты и звезды.

|

| Рисунок 1.24.1. Условное изображение наблюдаемого движения Марса на фоне неподвижных звезд |

Геоцентрическая система Птолемея продержалась более 14 столетий и только в середине XVI века была заменена гелиоцентрической системой Коперника. В системе Коперника траектории планет оказались более простыми. Немецкий астроном Иоганн Кеплер в начале XVII века на основе системы Коперника сформулировал три эмпирических закона движения планет Солнечной системы. Кеплер использовал результаты наблюдений за движением планет датского астронома Тихо Браге.

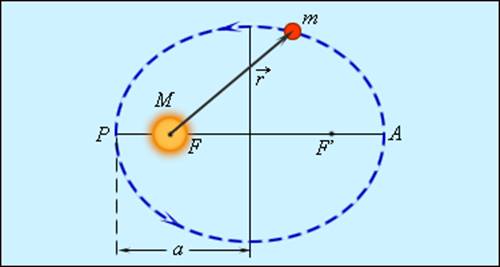

Первый закон Кеплера (1609 г.):

Все планеты движутся по эллиптическим орбитам, в одном из фокусов которых находится Солнце.

На рис. 1.24.2 показана эллиптическая орбита планеты, масса которой много меньше массы Солнца. Солнце находится в одном из фокусов эллипса. Ближайшая к Солнцу точка P траектории называется перигелием, точка A, наиболее удаленная от Солнца – афелием. Расстояние между афелием и перигелием – большая ось эллипса.

| ||||

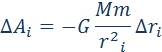

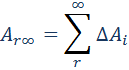

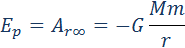

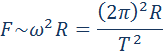

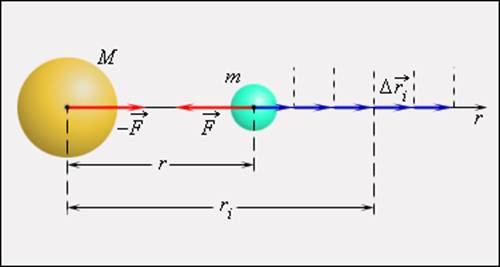

| Рисунок 1.24.2. Эллиптическая орбита планеты массой m –11 Н·м 2 /кг 2 – гравитационная постоянная. Ньютон первый высказал мысль о том, что гравитационные силы определяют не только движение планет Солнечной системы; они действуют между любыми телами Вселенной. В частности, уже говорилось, что сила тяжести, действующая на тела вблизи поверхности Земли, имеет гравитационную природу. Для круговых орбит первый и второй закон Кеплера выполняются автоматически, а третий закон утверждает, что T 2 R 3 , где Т – период обращения, R – радиус орбиты. Отсюда можно получить зависимость гравитационной силы от расстояния. При движении планеты по круговой траектории на нее действует сила, которая возникает за счет гравитационного взаимодействия планеты и Солнца: Свойство консервативности гравитационных сил позволяет ввести понятие потенциальной энергии. Для сил всемирного тяготения удобно потенциальную энергию отсчитывать от бесконечно удаленной точки. Потенциальная энергия тела массы m, находящегося на расстоянии r от неподвижного тела массы M, равна работе гравитационных сил при перемещении массы m из данной точки в бесконечность. Математическая процедура вычисления потенциальной энергии тела в гравитационном поле состоит в суммировании работ на малых перемещениях (рис. 1.24.5).

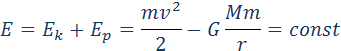

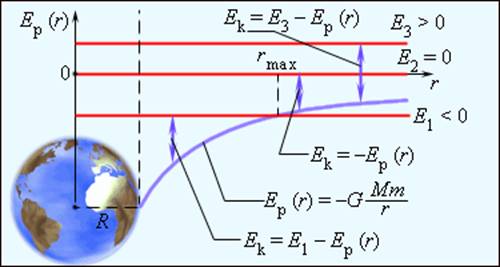

Закон всемирного тяготения применим не только к точеным массам, но и к сферически симметричным телам. Работа Полная работа при перемещении тела массой m из начального положения в бесконечность находится суммированием работ ΔAi на малых перемещениях: В пределе при Δri → 0 эта сумма переходит в интеграл. В результате вычислений для потенциальной энергии получается выражение Знак «минус» указывает на то, что гравитационные силы являются силами притяжения. Если тело находится в гравитационном поле на некотором расстоянии r от центра тяготения и имеет некоторую скорость υ, его полная механическая энергия равна В соответствии с законом сохранения энергии полная энергия тела в гравитационном поле остается неизменной. Полная энергия может быть положительной и отрицательной, а также равняться нулю. Знак полной энергии определяет характер движения небесного тела (рис. 1.24.6). При E = E1 rmax. В этом случае небесное тело движется по эллиптической орбите (планеты Солнечной системы, кометы).

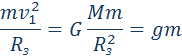

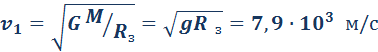

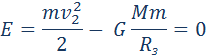

При E = E2 = 0 тело может удалиться на бесконечность. Скорость тела на бесконечности будет равна нулю. Тело движется по параболической траектории. При E = E3 > 0 движение происходит по гиперболической траектории. Тело удаляется на бесконечность, имея запас кинетической энергии. Законы Кеплера применимы не только к движению планет и других небесных тел в Солнечной системе, но и к движению искусственных спутников Земли и космических кораблей. В этом случае центром тяготения является Земля. Первой космической скоростью называется скорость движения спутника по круговой орбите вблизи поверхности Земли. Эту скорость необходимо набрать, чтобы преодолеть притяжение Земли и вывести тело (например, спутник) на орбиту Земли. Второй космической скоростью называется минимальная скорость, которую нужно сообщить космическому кораблю у поверхности Земли, чтобы он, преодолев земное притяжение, превратился в искусственный спутник Солнца (искусственная планета). При этом корабль будет удаляться от Земли по параболической траектории. Рис. 1.24.7 иллюстрирует космические скорости. Если скорость космического корабля равна υ1 = 7.9·10 3 м/с и направлена параллельно поверхности Земли, то корабль будет двигаться по круговой орбите на небольшой высоте над Землей. При начальных скоростях, превышающих υ1, но меньших υ2 = 11,2·10 3 м/с, орбита корабля будет эллиптической. При начальной скорости υ2 корабль будет двигаться по параболе, а при еще большей начальной скорости – по гиперболе. Источник Человек, который поставил планеты на местоДо Кеплера люди думали, что планеты движутся вокруг Земли по кругу. Но ученый всех переубедил. Иоганн Кеплер был немецким математиком и астрономом, но не брезговал также составлением астрологических гороскопов и, как показывают недавние исследования, возможно, даже увлекался алхимией. Страсть к астрономии ему привила мать-трактирщица, которая подрабатывала гаданием и траволечением. В 1577 году она показала маленькому сыну большую яркую комету, а три года спустя — лунное затмение 1580 года. После этого Кеплер уже не мог забыть о тайных знамениях небес и, взрослея, стремился построить некую универсальную систему мироздания. Мистическая философия и строгая математика странным образом сочетались в его теории: мир он считал реализацией некоторой числовой гармонии, каковую оставалось лишь разгадать. Три закона, сформулированные им 400 лет назад, родились из интуиции и озарений, но в точности описали движения планет. Тайна мирозданияНадо заметить, что астрономы конца XVI века еще не были уверены в том, как устроена Солнечная система, и разделялись на два лагеря: одни верили, что прав Птолемей и все планеты, Солнце, Луна и звезды вращаются вокруг неподвижной Земли. Другие же соглашались с Коперником и полагали, что именно Солнце является центром Вселенной, вокруг которого вращаются остальные небесные тела Солнечной системы. Около 1580 года датский астроном Тихо Браге выдвинул компромиссную версию: мол, все планеты, кроме Земли, вращаются вокруг Солнца, но Земля находится на особом положении — она неподвижно покоится в центре мира, заставляя крутиться вокруг себя Солнце и Луну. Так, геоцентрическая и гелиоцентрическая система мира объединились в гибридную геогелиоцентрическую. Но вопросы остались: как именно планеты вращаются, по какой траектории, с какой скоростью — этого точно никто не знал. Как раз этими темами занялся Иоганн Кеплер. В 25 лет он написал книгу «Тайна мироздания» о шести известных тогда планетах — в ней он сопоставлял орбиты и «платоновы тела» и искал скрытую математическую гармонию Вселенной. Кеплер был настолько уверен в своей мистической теории, что тут же послал ее крупнейшим астрономам конца XVI века Галилео Галилею и Тихо Браге, и они хотя и отвергли фантазии юноши, но отметили его оригинальность и ум, а Галилей поддержал приверженность молодого ученого гелиоцентрической системе мира. После этого Кеплер вошел в научное сообщество и, осмелев, стал фонтанировать идеями. Одна из них совершенно не понравилась Галилею: молодой коллега утверждал, что Марс движется не по кругу, а по эллипсу. Известие о том, что все орбиты небесных тел — эллипсы, которое нам кажется аксиомой, не сразу было принято астрономами. Неравномерное движение Солнца, Луны и планет тогда объяснялось сложно: считалось, что планета равномерно движется по малому кругу, называемому эпициклом, центр которого, в свою очередь, движется по большому кругу, который называется деферентом. «Я всегда ценил ум Кеплера — острый и свободный, пожалуй, даже слишком свободный, но способы мышления у нас совсем разные», — отзывался о Кеплере Галилей. А Тихо Браге пригласил молодого астронома к себе, и они десять лет плодотворно работали вместе. Следствием этого сотрудничества как раз и стали знаменитые три закона Кеплера. Первый закон КеплераМноголетние наблюдения Браге показали: Марс движется по орбите, но это не окружность. Пытаясь найти объяснения этому загадочному факту, Иоганн Кеплер пришел к первому своему закону: «Каждая планета Солнечной системы обращается по эллипсу, в одном из фокусов которого находится Солнце». Тут стоит пояснить, что такое фокусы. Эллипс, как вы можете представить, это замкнутая прямая на плоскости. Он симметричен и содержит внутри две оси, проходящие через центр: большую и малую. Оси можно разделить на полуоси, исходящие из центра (это будет радиус орбиты). Если нарисовать на больших полуосях две точки на одинаковом расстоянии от центра, это и будут фокусы. При этом сумма расстояний отрезков от фокусов до любой точки эллипса является постоянной величиной. Второй закон КеплераВторой закон Кеплера определил, как меняется скорость планеты при удалении или приближении к Солнцу. Оказалось, что чем дальше планета находится от Солнца, тем медленнее она движется. А по мере приближения к светилу скорость планеты увеличивается. Закон сформулирован так: радиус-вектор, соединяющий планету и Солнце, в равное время описывает равные площади. Радиус-вектор — это линия, соединяющая Солнце и планету, движущуюся по орбите. Проще понять этот закон с помощью наглядной схемы: закрашенные площади равны и проходятся за одинаковое время. Третий закон КеплераТретий закон Кеплера позволяет рассчитать скорость планеты и период ее обращения вокруг Солнца. Он гласит: квадраты периодов обращения планет вокруг Солнца относятся как кубы больших полуосей орбит планет. T1 и T2 — периоды обращения двух планет вокруг Солнца, a1 и a2 — длины больших полуосей их орбит. Гармония мираМатематическая красота Вселенной, о которой мечтал ученый, нашла неожиданное подтверждение: выяснилось, что соотношение большого и малого радиуса планет у всех планет Солнечной системы одинаково и совпадает с числом золотого сечения, погрешность составляет доли процента. «Я выяснил, что все небесные движения, как в их целом, так и во всех отдельных случаях, проникнуты общей гармонией, правда, не той, которой я предполагал, но еще более совершенной», — писал о своих озарениях Кеплер. После его открытий представление о Земле как о центре Вселенной окончательно ушло из астрономии. Несмотря на столь мощный вклад Иоганна Кеплера в развитие науки, его мать чуть было не сожгли на костре: в 1615 году она была обвинена в колдовстве, посажена на железную цепь в городских воротах и пять лет ожидала казни. Кеплеру пришлось лично защищать ее в суде, забросив астрономию, чтобы опровергнуть полсотни обвинений, в том числе связи с дьяволом, богохульство, порчу, некромантию и т. д. Мать удалось оправдать, но через полгода она умерла — в 1621 году. Кеплер прожил еще девять лет, успев выпустить свою завершающую книгу — «Гармония мира». Вклад Кеплера в науку высоко оценил Альберт Эйнштейн. «Он жил в эпоху, когда еще не было уверенности в существовании некоторой общей закономерности для всех явлений природы, — писал автор теории относительности. — Какой глубокой была у него вера в такую закономерность, если, работая в одиночестве, никем не поддерживаемый и не понятый, он на протяжении многих десятков лет черпал в ней силы для трудного и кропотливого эмпирического исследования движения планет и математических законов этого движения! Сейчас, когда эти законы уже установлены, трудно себе представить, сколько изобретательности, воображения и неустанного, упорного труда потребовалось, чтобы установить эти законы и со столь огромной точностью выразить их». Источник ➤ Adblockdetector |

гравитационной силы

гравитационной силы  на малом перемещении

на малом перемещении  есть:

есть: