Первый запуск ракеты в космос. Последние запуски ракет. Статистика запусков космических ракет

Сегодня любой запуск ракеты, о котором рассказывается в новостях, кажется привычной частью жизни. Интерес со стороны обывателей, как правило, возникает, только когда речь заходит о грандиозных проектах по освоению космоса либо случаются серьезные аварии. Однако не так уж давно, в начале второй половины прошлого века, каждый старт ракеты заставлял на время замереть всю страну, за удачами и авариями следили все. Также было в начале космической эры и в США и затем во всех странах, где разворачивали собственные программы полетов к звездам. Именно успехи и неудачи тех лет заложили основу, на которой выросло ракетостроение, а с ним и космодромы, и все более совершенные аппараты. Словом, ракета с ее историей, особенностями строения и статистикой достойна внимания.

Основное в двух словах

Ракета-носитель представляет собой вариант многоступенчатой баллистической ракеты, чьим предназначением является выведение определенных грузов в космическое пространство. В зависимости от миссии запускаемого аппарата ракета может вывести его на геоцентрическую орбиту или придать ускорение для покидания зоны притяжения Земли.

В подавляющем большинстве случаев старт ракеты происходит из ее вертикального положения. Очень редко используют воздушный тип старта, когда аппарат сначала доставляется с помощью самолета или другого аналогичного устройства на определенную высоту, а затем запускается.

Многоступенчатая

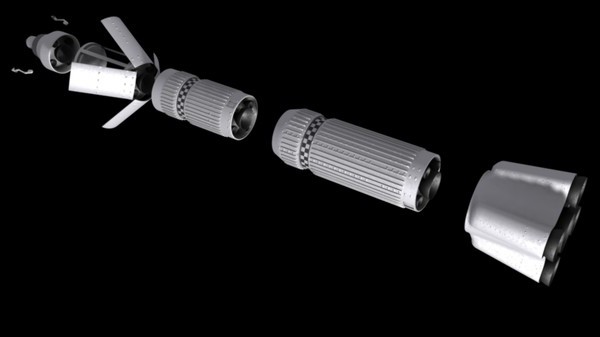

Один из способов классификации ракет-носителей – по количеству входящих в их состав ступеней. Аппараты, включающие лишь один такой уровень и способные при этом доставлять полезный груз в космос, на сегодняшний день остаются только мечтой проектировщиков и инженеров. Главное действующее лицо на космодромах мира – многоступенчатый аппарат. По сути, он представляет собой несколько соединенных ракет, последовательно включающихся в процессе полета и отсоединяющиеся после завершения своей миссии.

Необходимость в такой конструкции кроется в трудности преодоления земного притяжения. Ракета должна оторвать от поверхности собственный вес, включающий в основном тонны топлива и двигательной установки, а также вес полезного груза. В процентном отношении последний составляет лишь 1,5-2% от стартовой массы ракеты. Отсоединение в полете отработавших ступеней позволяет облегчить задачу оставшихся и сделать полет более эффективным. У подобной конструкции есть и обратная сторона: она предъявляет особые требования к космодромам. Необходима зона, свободная от людей, куда отработавшие ступени будут падать.

Возможность повторного использования

Понятно, что при такой конструкции ракета-носитель не может быть использована более одного раза. Однако ученые постоянно трудятся над созданием подобных проектов. Полностью многоразовой ракеты на сегодняшний день не существует из-за необходимости применения высоких технологий, людям пока недоступных. Тем не менее есть реализованная программа частично многоразового аппарата – это американский «Спейс шаттл».

Первый запуск ракеты

Если вернуться к истории вопроса, то появлению собственно ракет-носителей предшествовало создание баллистических ракет. Одна из них, немецкая «Фау-2», использовалась американцами для первых попыток «дотянуться» до космоса. Еще до окончания войны, в начале 1944-го, были осуществлены несколько вертикальных запусков. Ракета достигла высоты в 188 км.

Более существенных результатов удалось достичь спустя пять лет. Произошел запуск ракеты в США, на полигоне Уайт-Сэндз. Состояла она из двух ступеней: ракет «Фау-2» и «ВАК-Капрал» и смогла достигнуть высоты в 402 км.

Первая ракета-носитель

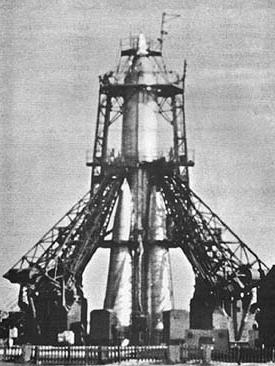

Однако началом космической эры считается 1957 год. Тогда стартовала первая настоящая во всех смыслах ракета-носитель, советский «Спутник». Запуск был произведен на космодроме Байконур. Ракета успешно справилась с поставленной задачей – вывела на орбиту первый искусственный спутник Земли.

Запуск ракеты «Спутник» и его модификации «Спутник-3» в общей сложности производился четыре раза, три из которых были успешными. Затем на базе этого аппарата было создано целое семейство ракет-носителей, отличавшихся повышенными значениями мощности и некоторых других характеристик.

Запуск ракеты в космос, произведенный в 1957 году, стал знаковым событием по многим параметрам. Он ознаменовал собой начало нового этапа освоения человеком окружающего пространства, фактически открыл космическую эру, указал на возможности и ограничения техники того времени, а также дал СССР заметное преимущество перед Америкой в космической гонке.

Современный этап

Сегодня наиболее мощными считаются ракеты-носители «Протон-М» российского производства, американские «Дельта-IV Heavy», а также европейские «Ариан-5». Запуск ракеты подобного типа позволяет вывести на околоземную орбиту, пролегающую на высоте 200 км, полезный груз весом до 25 тонн. До геопромежуточной орбиты такие аппараты способны донести примерно 6-10 тонн и до геостационарной – 3-6 тонн.

Стоит остановиться на ракетах-носителях «Протон». В советском и российском освоении космоса он играл немалую роль. Он использовался для реализации различных пилотируемых программ, в том числе для отправки модулей орбитальной станции «Мир». С его же помощью в космос были доставлены «Заря» и «Звезда», важнейшие блоки МКС. Несмотря на то что не все последние запуски ракет этого типа были успешны, «Протон» остается наиболее востребованной ракетой-носителем: ежегодно производится примерно 10-12 ее стартов.

Зарубежные коллеги

«Ариан-5» является аналогом «Протона». Эта ракета-носитель имеет ряд отличий от российской, в частности ее запуск обходится значительно дороже, но и грузоподъемность она имеет большую. На геопромежуточную орбиту «Ариан-5» способен вывести сразу два спутника. Именно запуск космической ракеты этого типа стал началом реализации миссии знаменитого зонда «Розетта», который спустя десять лет полета стал спутником кометы Чурюмова-Герасименко.

«Дельта-IV» начал свою «карьеру» в 2002 году. Одна из его модификаций, Delta IV Heavy, по данным на 2012 год обладала наибольшей полезной нагрузкой среди ракет-носителей во всем мире.

Составляющие успеха

Удачный запуск ракеты основывается не только на идеальных технических характеристиках аппарата. Многое зависит и от выбора места старта. Расположение космодрома играет заметную роль в успешности миссии запускаемого аппарата.

Энергозатраты на выведение спутника на орбиту снижаются, если угол ее наклона соответствует географической широте местности, в которой осуществляется старт. Важнее всего учет этих параметров для запуска аппаратов, доставляемых на геостационарную орбиту. Идеальное место для старта подобных ракет – это экватор. Отклонение на градус от экватора выливается в необходимость набора скорости на 100 м/с больше. По этому параметру среди более чем 20 космодромов мира самое выгодное положение занимают европейский Куру, размещающийся на широте 5º, бразильский Алькантара (2,2º), а также Sea Launch, плавучий космодром, имеющий возможность запускать ракеты непосредственно с экватора.

Направление имеет значение

Еще один момент связан с вращение планеты. Стартующие с экватора ракеты получают сразу достаточно внушительную скорость по направлению на восток, что связано как раз с вращением Земли. В связи с этим все траектории полета, как правило, прокладываются в восточном направлении. Не повезло в этом плане Израилю. Ему приходится направлять ракеты на запад, прилагая дополнительные усилия для преодоления земного вращения, поскольку к востоку от страны располагаются враждебно настроенные государства.

Поле падения

Как уже было сказано, отработанные ступени ракет падают на Землю, а потому рядом с космодромом должна размещаться пригодная для этого зона. Прекрасный вариант – акватория океана. Большая часть космодромов потому и располагается на побережье. Хороший пример – мыс Канаверал и размещенный здесь американский космодром.

Российские места запуска

Космодромы нашей страны создавались во время холодной войны, а потому не могли быть размещены на Северном Кавказе или Дальнем Востоке. Первым полигоном для запуска ракет стал Байконур, располагавшийся в Казахстане. Здесь наблюдается низкая сейсмическая активность, хорошая погода большую часть года. Возможное падение элементов ракет на страны Азии накладывает определенный отпечаток на работу полигона. На Байконуре существует необходимость тщательно прокладывать траекторию полета, чтобы отработанные ступени не оказались в жилых районах и ракеты не попадали в воздушное пространство Китая.

Космодром Свободный, расположенный на Дальнем Востоке, обладает наиболее удачным размещением полей падения: они приходятся на океан. Еще один космодром, где часто можно увидеть запуск ракеты, – Плесецк. Он размещается севернее всех прочих аналогичных мировых площадок и является идеальным местом для отправки аппаратов на полярные орбиты.

Статистика запусков ракет

В целом с начала века активность на космодромах мира заметно упала. Если сравнивать две лидирующие в этой отрасли страны, США и Россию, то первая ежегодно производит существенно меньше запусков, чем вторая. В промежуток с 2004 года по 2010-й включительно с космодромов Америки стартовало 102 ракеты, успешно выполнивших свою задачу. Кроме того, было пять неудачных запусков. В нашей стране успешно завершилось 166 стартов, а восемь закончились аварией.

Среди неудачных запусков аппаратов в России особо выделяются аварии «Протон-М». В период с 2010 по 2014 год в результате подобных неудач были потеряны не только ракеты-носители, но и несколько российских спутников, а также один иностранный аппарат. Подобная ситуация с одной из мощнейших ракет-носителей не осталась без внимания: были уволены чиновники, причастные к возникновению этих неудач, начали разрабатываться проекты по модернизации космической индустрии нашей страны.

Сегодня, как и 40-50 лет назад, человек по-прежнему заинтересован в освоении космического пространства. Современный этап отличается возможностью полноценного международного сотрудничества, что успешно реализуется в проекте МКС. Однако многие моменты требуют доработки, модернизации или пересмотра. Хочется верить, что с внедрением новых знаний и технологий статистика запусков будет становиться все более радостной.

Источник

Первые запуски ракет космос

18 марта 1961 года в монтажно-испытательный корпус прибыла группа во главе с Героем Советского Союза генералом Н.П. Каманиным, руководителем центра подготовки космонавтов, Е.А. Карповым, специалистом в области авиационной медицины и генералом Л.И. Гореглядом. В тот день ведущий конструктор О.Г. Ивановский давал пояснения и отвечал на вопросы о космическом аппарате («Салют»). Среди слушателей были Григорий Нелюбов, Герман Титов, Юрий Гагарин, Андриян Николаев, Валерий Быковский, Павел Попович.

20 марта в одной из лабораторий монтажно-испытательного корпуса будущие космонавты провели тренировку по надеванию и регулировке скафандра под руководством ведущего конструктора О.Г. Ивановского и ведущих специалистов по скафандру: Ф.А. Востокова и В.И. Сверщека. Мало кто знал в то время, что к данному моменту было изготовлено всего только три индивидуальных скафандра: для Юрия Гагарина, Григория Нелюбова и Германа Титова.

К 21 марта космический аппарат был полностью подготовлен для стыковки с ракетой. После 17:00 местного времени, когда основная часть личного состава покинула монтажно-испытательный корпус, на площадке, где находился космический аппарат, появились Юрий Гагарин, Григорий Нелюбов и Герман Титов в сопровождении технического руководства и специалистов для проведения тренировки в надевании скафандра, посадке в скафандрах в кабину космического корабля, проверке скафандров и средств связи. Надевание скафандра занимало не более 20-25 минут, а посадка в кабину спускаемого аппарата и проверка оборудования на функционирование – 15-25 минут. Руководили этими включениями с подачей бортового питания на некоторые системы космического аппарата В.И. Ярополов и В.Я. Хильченко.

22 марта в первой половине дня Главный конструктор наземного испытательного комплекса В.П. Бармин вместе со своим заместителем Б.М. Хлебниковым провели ознакомительную экскурсию с космонавтами по стартовому комплексу.

23 марта Главный конструктор СКБ ЛИИ С.Г. Даревский провел с группой космонавтов занятия по коррекции глобуса на пульте пилота. Занятия прошли в лаборатории на первом этаже монтажно-испытательного корпуса.

24 марта в 13:00 ракету с космическим аппаратом и манекеном в кресле пилота вывезли на стартовую позицию и под руководством В.А. Романенко установили в стартовое сооружение. К 18:00 Юрий Гагарин и Герман Титов с помощью специалистов облачились в скафандры и в специальном голубом автобусе ЛАЗе прибыли на стартовую позицию. С помощью ведущего конструктора и испытателей В.Я. Хильченко, а также В.А. Холина, отвечающего за установщик и лифт, космонавты провели тренировку по подъему на лифте к космическому аппарату и прохождению пути от лифта на верхней площадке установщика к люку спускаемого аппарата. Гагарин в присутствии С.П. Королева проверил, насколько удобно будет садиться в спускаемый аппарат. Затем сошел на две ступеньки вниз с приставочной площадки и Королев повел его вокруг обтекателя. Затем Титов выполнил те же операции, что и Гагарин. Далее они все спустились на нулевую отметку стартового комплекса и вернулись в автобус.

25 марта в 6:30 М.В. Келдыш провел короткое заседание членов Государственной комиссии перед стартом космического корабля ЗКА №2. За час до старта Королеву доложили, что один из датчиков на третьей ступени ракеты-носителя вышел из строя. Главный конструктор блока «Е» С.А. Косберг, посоветовавшись со своими специалистами, дает указание отключить данный датчик. Специалисты первого отдела поднялись к лючку третьей ступени и отключили его.

В этот же день космический аппарат ЗКА №2 с манекеном и собакой Звездочкой, кличку которой предложил Гагарин, вышел на орбиту без происшествий. На сей раз все шло строго по программе: все системы корабля функционировали нормально. Через 1,5 часа космический корабль приземлился в заданном районе.

Успешное завершение испытаний двух беспилотных космических аппаратов дало возможность С.П. Королеву и членам государственной комиссии доложить правительству, что отработка полета кораблей на орбите проводится в соответствии с утвержденной программой, и подтверждается реальная возможность осуществления первого полета человека в космическое пространство.

3 апреля 1961 года Сергей Павлович Королёв с группой специалистов вылетел на полигон. На космическом аппарате ЗКА №3 (будущем космическом корабле «Восток-1») проводились заключительные операции для стыковки с ракетой-носителем.

В тот же день космонавтов Гагарина и Титова в последний раз одели в резервные скафандры, чтобы заснять на пленку, как они забираются в «Восток». Будущие покорители космоса по очереди произносили прощальные речи у подножия пусковой башни. На этих кадрах Р-7 не видна, потому что ракета лежала в сборочном ангаре, а подробности ее конструкции хранились в величайшем секрете. То была государственная тайна. Техники воспроизвели процесс запирания космонавтов в шар (это было проделано в другой зоне главного ангара, служившего для подготовки корабля, а не на самой площадке). В последующие месяцы некоторые из этих постановочных эпизодов смонтировали с короткой подлинной съемкой подготовки к старту, осуществленной оператором Владимиром Суворовым в куда менее благоприятных условиях. В тот великий день предстартовая группа просто не могла предоставить ему такой же широкий доступ к кораблю и пусковым устройствам, как при репетиции в ангаре.

6 апреля на полигон прибыл председатель Государственного комитета по оборонной технике и председатель Государственной комиссии К.Н. Руднев. После 17 часов в монтажно-испытательном корпусе на первом этаже в одной из лабораторий Юрий Гагарин и Герман Титов примеряли свои индивидуальные скафандры под руководством Главного конструктора катапультируемого кресла, скафандра и систем обеспечения жизнедеятельности космонавта – С.М. Алексеева и ведущих специалистов В.И. Сверщека и Ф.А. Востокова.

7 апреля к 10 часам в одной из лабораторий монтажно-испытательного корпуса на первом этаже были установлены приборная доска и пульт пилота с глобусом, при помощи которых космонавт мог определить точку земной поверхности, над которой находится в данный момент времени космический аппарат, и выбрать момент включения тормозной двигательной установки для приземления (в случае применения ручной системы ориентации корабля и ручного управления спуском с орбиты). Пульт пилота был расположен рядом с контрольно-проверочной аппаратурой.

Юрий Гагарин и Герман Титов выполняли все необходимые операции по ручной ориентации космического аппарата, включению тормозной двигательной установки и контролю программы спуска по установленному на пульте пилота индикатору. Все необходимые операции выполнялись под контролем главного конструктора СКБ ЛИИ С.Г. Даревского, где разрабатывали пульт пилота и первый космический тренажер.

Этажом выше тренировкой по специальной радиопереговорной линии наземной станции «Заря», главным конструктором которой являлся Ю.С. Быков, руководил начальник лаборатории радиосистем космических аппаратов инженер-майор Г.Д. Ракитин. Космонавты отрабатывали доклады на Землю, привыкали к своим позывным: Гагарин – «Кедр», Титов – «Орел».

8 апреля к 9:00 космонавты прибыли в монтажно-испытательный корпус для проведения тренировочных занятий в спускаемом аппарате корабля. Космический аппарат был установлен на специальной подставке, огороженной стойками с натянутой белой лентой, освещался юпитерами. Для подъема космонавта к спускаемому аппарату использовался легкий подвижный лифт.

В дверях монтажно-испытательного корпуса появились космонавты, облаченные в скафандры, в сопровождении С.П. Королева и ведущего конструктора О.Г. Ивановского. Первым должен был проводить тренировку Юрий Гагарин, а за ним – Герман Титов. Специалисты, принимавшие участие в «обживании» корабля космонавтами, заняли свои рабочие места у наземных пультов. Включение всех систем осуществлялось с наземного центрального пульта управления.

В.И. Ярополов согласно программе проведения тренировки подавал команды по шлемофонной связи, а операторы определенных систем включали их на космическом аппарате, чтобы аппарат, как говорят испытатели, «дышал». Космонавты, находясь в спускаемом аппарате, следили за включением систем, выполняли различные манипуляции и отрабатывали определенные навыки по управлению космическим аппаратом.

9 апреля на стартовой площадке в МИКе проходит напряженная работа по подготовке стартового комплекса, ракеты-носителя и космического корабля. Поздно вечером закончились заключительные операции по подготовке космического корабля к стыковке с ракетой-носителем.

10 апреля в павильоне на берегу Сырдарьи состоялась встреча участников заседания Государственной комиссии и космонавтов. Встреча была неформальной, присутствовали на ней первые шесть космонавтов и все те, кто готовил полёт первого человека в космос. Выступили с добрыми напутствиями С. П. Королёв, маршал К.С. Москаленко, председатель Госкомиссии К.Н. Руднев. Ответное слово держала первая тройка – Гагарин, Титов и Нелюбов.

Вечером того же дня состоялось торжественное заседание Государственной комиссии по запуску объекта 3КА №3 (будущего космического корабля «Восток-1»). На этом заседании Госкомиссии было принято решение об осуществлении 12 апреля 1961 года первого в мире пуска ракеты и космического корабля с космонавтом на борту. Утвердили первым летчиком-космонавтом Ю.А. Гагарина, а его дублером – Г.С. Титова.

В это же время проходила стыковка космического корабля с ракетой-носителем, шли заключительные операции. Космический корабль с помощью крана был медленно подведен к ракете, установлены крепежные элементы – и стыковка была закончена. Затем был установлен головной обтекатель.

11 апреля под утро провели предстартовые горизонтальные испытания – проверочные электрические включения.

В 5 часов 40 минут все было готово к вывозу на стартовую позицию. К этому времени прибыли С.П. Королев, его заместитель по испытаниям Л.А. Воскресенский и руководитель стартовой группой группой А.С. Кириллов. Подается команда, раздвигаются ворота МИКа и ракета-носитель с космическим кораблем медленно начинает путь по казахской земле на стартовый комплекс. Тепловоз двигается настолько медленно, что идущие рядом с ним не отрывают свои взгляды от величественной картины.

Ракета с космическим кораблем «Восток-1» устанавливается в стартовое сооружение, поблескивая серебром восходящего солнца. Четко и слаженно работают стартовые расчеты.

Подается напряжение на борт космического аппарата с центрального пульта управления, находящегося в бункере пультовой ракеты-носителя в левом углу. Кабина корабля освещается бортовыми светильниками.

После доклада В.И. Ярополову разрешено специалистам по системам спускаемого аппарата приступить к предстартовым операциям по проверке бортовых систем космического корабля.

К 10 часам утра на стартовую позицию прибыли Н.П. Каманин, В.И. Яздовский и Ф.А. Агальцов, а в это время председатель Государственной комиссии К.Н. Руднев и С.П. Королев находились на верхнем мостике около спускаемого аппарата. Королев давал пояснения Рудневу по устройству космического аппарата «Восток-1». Затем подвел его к отверстию в ферме и объяснил, зачем его сделали. В случае возникновения нештатной ситуации на заправленной ракете или аварии ракеты во время запуска, космонавт может быть аварийно катапультирован через отверстие в головном обтекателе и ферме обслуживания.

Приближается полдень, а в 13 часов должна состояться встреча космонавтов со стартовой командой (впоследствии эти встречи стали традиционными). Космонавтов, членов Государственной комиссии встретили бурной овацией. У всех было приподнятое настроение, гордились тем, что их частица труда вложена в общее дело. Ю.А. Гагарин заверил, что приложит все силы и знания для выполнения исторического полета. обходя строй стартовой команды, космонавты слышали слова пожелания успешного полета. После этого Ю.А. Гагарин с «главным» и в сопровождении ведущего конструктора направились к лифту. Дверь лифта открылась и первым вышел О.Г. Ивановский, за ним С.П. Королев и Ю.А. Гагарин. Он поднялся к спускаемому аппарату, заглянул внутрь, внимательно изучил кабину.

В делах и заботах пролетел день, вечером было решено остаться отдыхать в МИКе. Никто не мог заснуть. Все находились в ожидании предстоящего полета.

12 апреля. В эту ночь спали только оба космонавта. В четвертом часу боевой расчет прибыл на стартовую позицию, прибыл и С.П. Королев.

По динамику громкой связи раздается голос А.С. Кириллова: «Всем службам полигона объявляется семичасовая готовность! Приступить к подготовке ракеты и корабля «Восток»!».

На стартовой площадке закипела работа. Жесткий предстартовый график закрутил всех. В бункере с центрального пульта управления В.Е. Стаднюк подает напряжение на борт космического аппарата и включает системы согласно утвержденному графику подготовки. Над головным обтекателем, под которым расположен космический аппарат, нависает утренняя дымка.

Началась заправка баков ракеты компонентами топлива. Ракета постепенно одевается в снежную «шубу» и окутывается в облако конденсата из дренажной ракеты.

В шесть часов на площадку поднялись О.Г. Ивановский и Н.П. Каманин для проверки шифра логического замка. На космическом аппарате, кроме дублирования всех систем, была предусмотрена возможность ручного управления спуском с орбиты. Медики тогда не были уверены в правильности принятия решения космонавтом, оказавшегося один на один с невесомостью. Чтобы космонавт в возбужденном состоянии не вовремя не включил тормозную двигательную установку космического аппарата на спуск, нажав на пульте особую красную кнопку, закрытую предохранительной крышкой, в кабине корабля на пульте управления был создан дополнительный «пульт» с кнопками (логический замок). Для включения тормозной двигательной установки космонавт должен был нажать три из девяти кнопок в определенном порядке, а тормозная двигательная установка в то время включалась только один раз. Космонавт мог пользоваться этим кодом только на орбите, распечатав специальный конверт.

Объявляется трехчасовая готовность. На верхнюю площадку установщика поднимаются медики для закладки питания — последняя операция перед посадкой космонавта. Питание закладывают на десять суток. Это делается на тот случай, если откажет тормозная двигательная установка. Конструкция космического корабля и высота орбиты были выбраны так, что позволяли осуществить спуск с орбиты спускаемого аппарата с космонавтом за счет естественного торможения корабля в верхних слоях атмосферы, но тогда Гагарину пришлось бы пробыть на орбите не 108 минут, а около 10 суток. Это был запасной вариант спуска с орбиты. Королев предусмотрел все мыслимые и немыслимые варианты нештатных ситуаций, которые могли бы произойти с космическим кораблем и космонавтом, сделав все возможное и невозможное для их предотвращения и обеспечения безопасного полета первого человека в космос и его благополучного возвращения на Землю.

Испытатели с ферм обслуживания вглядывались в даль, на дорогу, ведущую к старту, откуда должен появиться автобус с космонавтами.

«Едут! Едут!», — закричали сверху, с самой высокой точки фермы обслуживания, увидев, как по дороге, ведущей к старту, двигался бело-голубой автобус. Автобус въехал на стартовую позицию – из него, поддерживаемый Е.А. Карповым вышел Ю.А. Гагарин и ступил на «нулевую» отметку стартового комплекса. Все зааплодировали, Ю.А. Гагарин в ярко-оранжевом скафандре подошел к членам Государственной комиссии.

К.П. Руднев, С.П. Королев и К.С. Москаленко обняли Ю.А. Гагарина и он в сопровождении ведущего конструктора О.Г. Ивановского направился к лифту.

В.И. Ярополов командует: «В бункер! Всем, не занятым в работе, покинуть стартовую площадку!».

Специалисты по скафандру, с одной стороны, О.Г. Ивановский и В.Я. Хильченко, с другой, помогают Ю.А. Гагарину подняться по двум ступенькам приставной лестницы, закинуть ноги и лечь в кресло. Закончив размещение, прощаются с ним, желают успешного полета. Космонавт занял место в кабине и начал проверку систем корабля. По докладам понятно, что все идет по графику.

В 7.30 С.П. Королев поинтересовался о самочувствии у Ю.А. Гагарина. Казалось, что все идет согласно графику подготовки второго дня, но вдруг, когда до пуска оставалось несколько десятков минут, случилось непредвиденное. Слессари-монтажники Н.И. Селезнев, В.И. Шаповалов и В.В. Морозов проводили заключительные операции на спускаемом аппарате, закрывали люк. Вдруг отчет: «Нет КП-3! Нет КП-3!». Это В.Е. Стаднюк докладывает В.И. Ярополову из пультовой бункера, что на центральном пульте управления один из трех транспарантов, сигнализирующих о прижиме крышки люка спускаемого аппарата, не горит. Стартовая готовность космического корабля при этом уже не наберется!

Весь полигон замер в ожидании…

С.П. Королев принимает решение: открыть люк спускаемого аппарата, найти, устранить неисправность и повторно установить крышку люка. А до пуска остается совсем мало времени.

В этой нештатной ситуации так замелькали моментные ключи слессарей-монтажников, что они сумели открыть и закрыть тридцать замков крышки люка, снова проверить ее на герметичность специальным приспособлением – «присоской» и установить теплозащиту люка. Все с облегчением вздохнули, когда из пультовой по громкой связи услышали доклад В.Е. Стаднюка: «Есть контакт КП-3!».

Объявляется 50-минутнаяя готовность, С.П. Королев по связи успокоил Ю.А. Гагарина, что все идет согласно графику.

«Развести фартуки и опустить стрелу агрегата!» — раздается из динамиков. По двадцатиминутной готовности Н.П. Каманин и П.Р. Попович спустились в бункер и сообщили, что у Гагарина пульс – 64, дыхание – 24.

«Всё стартовое, заправочное и вспомогательное оборудование стартовой позиции к пуску готово!» — доносится по громкой связи. Остается около десяти минут до пуска.

Стрелки часов приближаются к решающей отметке. Следует команда: «Минутная готовность!» Через минуту управление ракетой будет передано автоматике.

«Есть стартовая готовность объекта!» — докладывает В.Е. Стаднюк.

Звучит команда: «Сброс ШО-1 объекта!»

«ШО-1 сброшен!» — докладывает В.Е. Стаднюк.

С этой минуты все управление запуском сосредоточено в руках ракетчиков. Космический аппарат полностью готов к выполнению своей исторической задачи! Слышно гудение наземной аппаратуры, на пультах гаснут и вспыхивают разноцветные транспаранты. Нервы у всех напряжены до предела. В тишине звучат одна за другой команды руководителя стартовой службы А.С. Кириллова.

«Ключ на старт!» — Б.С. Чекунов поворотом специального ключа включает автоматику запуска ракеты.

И, наконец, короткая, властная команда:

— «Есть подъем» — в 9 часов 07 минут московского времени громко кричит оператор центрального пульта управления ракеты Б.С. Чекунов.

Освобождаются и расходятся в стороны фермы пусковой установки. От нарастающего гула двигателей бункер дрожит, закладывает уши.

— «По-е-ха-ли-и-и!» — вырывается из динамика голос Юрия Гагарина…

Так, в памятный день 12 апреля 1961 года над планетой поднялось утро космической эры. Все как завороженные стояли, задрав головы вверх, вслед улетающему Ю.А. Гагарину.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПЕРВОГО КОСМОНАВТА ПЛАНЕТЫ!

ФИЛЬМ ТЕЛЕСТУДИИ РОСКОСМОСА. ГАГАРИН

Источник