ПЕРВОЕ ФОТОГРАФИРОВАНИЕ ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ ЛУНЫ

Родионова Ж.Ф., Шевченко В.В.

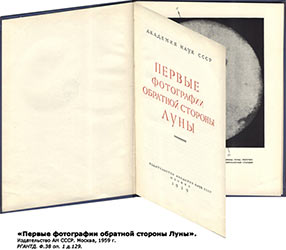

7 октября 1959 г. советская автоматическая станция «Луна 3» впервые сфотографировала западную часть обратной стороны Луны и передала эти снимки на Землю. Таким образом, 1959 год стал началом новой эры в области исследований небесных тел и картографирования Луны. Фотосъемка продолжалась в течение 40 минут. При разработке оборудования для фотосъемки и передачи изображений с автоматической станции была создана система ориентации, состоявшая из оптических и гироскопических датчиков, логических электронных устройств и управляющих двигателей, разворачивавших станцию в нужном направлении. Фотосъемка осуществлялась камерой с двумя объективами, имевшими разные фокусные расстояния. Фотопленка проявлялась, фиксировалась, промывалась и высушивалась автоматическими бортовыми устройствами, а затем изображение передавалось по команде с Земли на наземные приемные станции (Первое фотографирование обратной стороны Луны, 1959 г.). Изображения восточной части видимой стороны и западной части обратной стороны Луны были переданы на Землю по радиосвязи.

Легендарный конструктор космической техники, соратник и заместитель главного конструктора Сергея Павловича Королёва, академик Борис Евсеевич Черток в своих воспоминаниях о событиях далекого октября 1959 года так описывал эпизод получения первых фотографий обратной стороны Луны (Черток 1996):

«Я пристроился рядом с Богуславским у аппарата открытой записи на электрохимической бумаге. С приемного пункта докладывали:

— Дальность — пятьдесят тысяч. Сигнал устойчивый. Есть прием!

Дали команду на воспроизведение изображения. Опять ответственность лежит на ФТУ. На бумаге строчка за строчкой появляется серое изображение. Круг, на котором различить подробности можно при достаточно большом воображении.

Королев не выдержал и ворвался к нам в тесную комнатку.

— Ну что там у вас? — У нас получилось, что Луна круглая, — сказал я.

Богуславский вытянул из аппарата записанное на бумаге изображение, показал Королеву и спокойно разорвал. СП даже не возмутился.

— Зачем же так сразу, Евгений Яковлевич? Ведь это первый, понимаешь, первый!

— Плохо, много всякой грязи. Сейчас мы уберем помехи и следующие кадры пойдут нормально. Постепенно на бумаге появлялись один за другим все более четкие кадры.

Мы ликовали, поздравляли друг друга. Богуславский успокаивал, что на фотопленке, которую обработаем в Москве, все будет гораздо лучше».

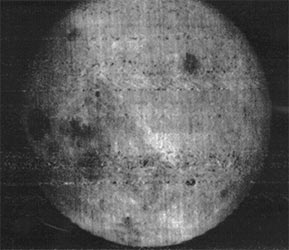

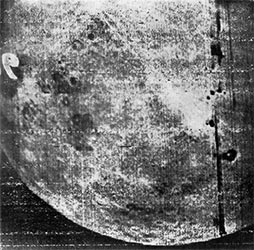

На этих снимках поверхность Луны была запечатлена при освещении солнечными лучами, падающими при углах наклона близких к 90 градусам. В таких условиях на лунной поверхности плохо различаются отдельные формы рельефа, но хорошо видны детали альбедо (темные и светлые участки). К тому же множество помех отобразилось на снимках. Все это естественно мешало дешифрированию фототелевизионных изображений. Разработка методов изучения этих снимков, выявление деталей лунной поверхности, а также составление первой карты обратной стороны Луны были выполнены под руководством Ю. Н. Липского (Государственный астрономический институт им. П.К. Штернберга МГУ) и Н.А.Соколовой (Центральный научно-исследовательский институт геодезии, аэросъемки и картографии) в Москве. Одновременно и независимо такая же работа была осуществлена под руководством А.В. Маркова (Главная астрономическая обсерватория Академии наук СССР в Пулково) и в Харькове под руководством Н.П. Барабашова (Астрономическая обсерватория при Харьковском государственном университете им. А.М. Горького).

Подробное описание аппаратуры, методов получения изображений, дешифрирования снимков и результатов их обработки приведено в Атласе обратной стороны Луны, 1960 г (Атлас обратной стороны Луны, 1960). Диаметры оригинальных крупномасштабных и мелкомасштабных изображений лунного диска, полученных фоторегистраторами на Земле, составляли 25 и 10 мм соответственно. Были также использованы позитивы на фотобумаге и на фотопленке, изготовленные на аппаратах, воспроизводящих изображения по сигналам АМС, записанным на магнитную ленту. На этих позитивах диаметры лунного диска составляли 100 мм для мелкомасштабных фотографий и около 250 мм – для крупномасштабных. Многократная повторная запись всех кадров в специально подобранных режимах работы аппаратуры (фотометрические разрезы) позволила в последующем повысить возможности дешифрирования изображений московской группой ученых. Метод фотометрических разрезов состоял в многократном усилении радиотехническими средствами контрастов между имеющимися на негативе деталями выборочно, по участкам, сходным по своим фотометрическим свойствам.

Насколько нам известно, в России не было опубликовано своих карт Луны до 1960 года. Однако, первая в мире «Карта обратной стороны Луны» была составлена и издана в СССР. В процессе дешифрирования все образования лунного рельефа были разделены на три категории. К первой из них отнесены образования, имеющие четкие очертания и хорошо различимые на трех и более кадрах, а также все объекты краевой зоны видимого полушария. Ко второй категории отнесены образования, заметные только на двух кадрах. К третьей категории — образования, имеющие нечеткие очертания. Особыми условными знаками на карте выделены образования более темные и более светлые, чем окружающая местность и лучевые системы. По известным координатам станции, и ее расстоянию от Луны была построена координатная сетка во внешней перспективной проекции, использованная для привязки деталей видимой стороны Луны, чтобы по известным деталям лунной поверхности осуществить координатную привязку неизвестных до этого образований на обратной стороне Луны. По правилам, принятым Международным астрономическим союзом, имена лунным образованиям даются в память уже умерших деятелей науки и техники. Более того, соответствующие структуры МАС не рассматривают предложения ранее, чем через три года после смерти человека, память о котором предполагается увековечить. Таким образом, обеспечивается высокая ответственность при принятии решения. Ведь сохранившиеся со времен Дж. Риччиоли названия просуществовали уже в течение веков. И те имена, которые помещаются на лунные карты в наши дни, также останутся в истории человечества навечно.

С.П. Королев по возвращении в ОКБ начал приглашать к себе астрономов, с которыми рассматривал фотографии и советовался, какие имена присвоить вновь открытым образованиям на невидимой стороне. Борис Евсеевич Черток в своей книге пишет: «Королев был стратег. Он спешил взять инициативу в свои руки, опасаясь, что ее захватят в будущем, те, кто получит лучшие снимки. Надо взять все, что можно от каждого космического успеха.

27 октября в газетах была опубликована фотография обратной стороны Луны. Казалось триумф был полный. Но с присвоением имен получилась осечка. Вмешался ЦК КПСС, и столь ответственная работа была поручена специальной комиссии президиума Академии наук. После долгих споров предложения о наименованиях были переданы в ЦК для одобрения. Там не спешили… Решение президиума Академии после всех согласований было опубликовано только 18 марта 1960 года. В первоначальном проекте наименований не было Курчатова. После его смерти в феврале Келдыш и Королев добились включения его в список. Теперь его имя на карте Луны соседствует с Джордано Бруно.»

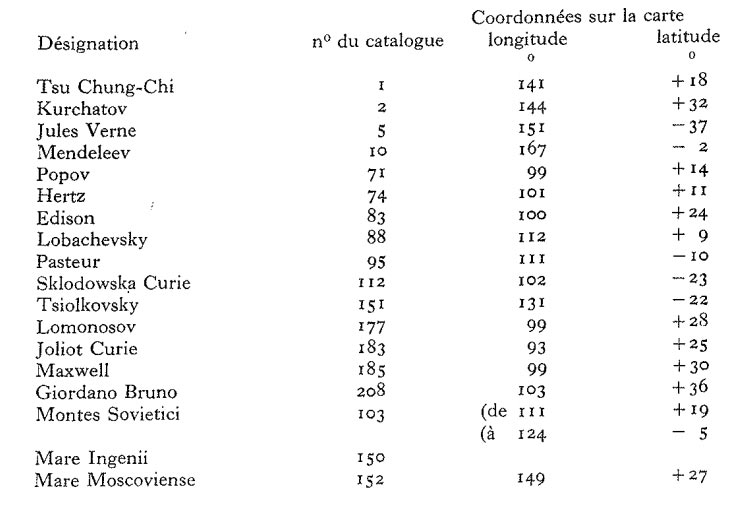

XI-ая Генеральная ассамблея МАС, состоявшаяся в 1961 г. в г. Беркли (США), Резолюцией № 2 Комиссии 16 утвердила первые 18 названий объектов на обратной стороне Луны (Resolutions Adopted at the GeneralAssemblies). Таблица 1 представляет собой фотокопию страницы материалов XI-ой Генеральной ассамблеи МАС, на которой приведен указанный список.

Таблица 1 (Transactions of the International Astronomical Union, 1961).

Снимки, полученные с борта АМС «Луна-3», позволили обнаружить разветвленную лучевую систему кратера Джордано Бруно, сложную структуру дна кратера Циолковский, показать вновь обнаруженные светлые лучевые системы. Интересно отметить, что контур западной границы образования, названного на этой карте Морем Мечты, является западным краем бассейна, названного на современных картах бассейном Южный полюс — Эйткен. На карте также выделены образования более темные относительно окружающего вала кратеров. Поскольку, как было указано выше, первая карта обратной стороны Луны была построена в ортографической проекции, и центральным меридианом был выбран меридиан +120°, Море Краевое, Море Смита и Море Гумбольдта, рассоложенные в либрационной зоне, показаны с наименьшими искажениями. Название Море Москвы (в латинском варианте Mare Moscoviense ), официально утвержденное на Генеральной ассамблее Международного астрономического союза в августе 1961 года, нарушало сложившийся десятилетиями порядок именования лунных морей на видимой стороне Луны. Моря обычно называли или различными душевными состояниями (Море Спокойствия, Моря Ясности, Море Мечты и пр.) или связанными с водой словами (Море Влажности, Море Волн, Море Паров и пр.). Многие споры по поводу этого названия удалось остановить французскому астроному Одуену Дольфюсу, который сумел успокоить астрономическое сообщество и остановить диспут, заметив, что «Москва — это, по сути, тоже душевное состояние»

Диаметр полушария Луны на карте составил 34,76 см. Координатная сетка проведена через 10 градусов. Карта, помещенная в Атласе обратной стороны Луны, была разделена на четыре части, которые составлены с перекрытием между ними. Исходным материалом для восточной части видимой стороны (западной части карты) использована карта Уилкинса (Wilkins 1958). В этой зоне показаны Море Гумбольдта, кратеры Эндимион и Клеомед, Море Змеи, Море Кризисов, Море Краевое, Море Смита, Море Волн, Море Пены, Море Изобилия, кратеры Лангрен, Венделин, Петавий, Море Южное. Детали обратной стороны Луны, впервые увиденные землянами, показаны на ней условными знаками, их координаты определены в единой селенографической системе координат. На обратной стороне показаны кратеры: Джордано Бруно, Максвелл, Ломоносов, Эдисон, Жолио-Кюри, Жюль Верн, Герц, Попов, Лобачевский, Пастер, Цзу Чун-чжи, Менделеев, Циолковский, Склодовская-Кюри, Курчатов, а также Море Москвы, Море Мечты, Залив Астронавтов. Светлому протяженному образованию, которое по аналогии с некоторыми деталями рельефа видимого полушария было идентифицировано, как горная структура, было дано название Хребет Советский. Однако, последующие съемки при различных условиях освещения не подтвердили наличие в этом месте горного хребта и название удалили из списков наименований. Также в современной номенклатуре не сохранилось название Залив Астронавтов, хотя соответствующее морфологическое образование более поздними съемками было подтверждено.

Для сравнения на рис. 5 приведены карта отражательной способности сфотографированной области, построенная пулковскими астрономами, и карта обратной стороны Луны, составленная по материалам АМС «Луна 3» в Аризонском университете (Whitaker 1963).

Источник

Взгляд за горизонт: 60 лет назад советская межпланетная станция впервые сфотографировала обратную сторону Луны

Из-за близости периодов вращения Луны вокруг Земли и вокруг своей оси с поверхности нашей планеты можно наблюдать только одно лунное полушарие. В 1950-е годы многие считали, что сфотографировать обратную сторону спутника Земли невозможно / РИА Новости

В СССР подготовку полёта межпланетной станции к обратной стороне Луны вела команда учёных из ОКБ-1 под руководством Сергея Королёва. Систему ориентации разрабатывала группа во главе с физиком-механиком Борисом Раушенбахом. Одним из тех, кто создавал систему управления, был Рудольф Бакитько / РКС

По словам Бакитько, власти СССР придавали большое значение проекту. Прибывший на встречу с учёными представитель ЦК КПСС заявил: «Родина вас не забудет: надо создать бортовой прибор, первый приёмопередатчик для космической связи» / РИА Новости

4 октября 1959 года с космодрома Байконур ракетой-носителем «Восток-Л» был запущен космический аппарат «Луна-3» — советская автоматическая межпланетная станция для изучения Луны и космического пространства / РИА Новости

Масса последней ступени ракеты вместе со станцией составляла 1553 кг (435 кг из них приходились на научную и измерительную аппаратуру). Космический аппарат «Луна-3» вышел на сильно вытянутую эллиптическую орбиту искусственного спутника Земли с наклонением 75° и периодом обращения 22 300 минут / nasa.gov

Космический аппарат обогнул Луну с обратной стороны по направлению с юга на север, пройдя в 6200 км от её поверхности. Во время полёта впервые в истории был на практике осуществлён гравитационный манёвр — орбита межпланетной станции изменилась под воздействием гравитации небесного тела / nasa.gov

7 октября со станции было впервые произведено фотографирование обратной стороны Луны. Сеанс продолжался 40 минут, а после проявления плёнки на борту изображения были переданы на Землю с помощью фототелевизионной системы / РИА Новости

После передачи данных на Землю 22 октября связь со станцией прекратилась. В апогее расстояние «Луны-3» от Земли составило 480 тыс. км, а в перигее — порядка 40 тыс. км. Аппарат совершил 11 оборотов вокруг нашей планеты, вошёл в земную атмосферу и перестал существовать / nasa.gov

Первая фотография обратной стороны Луны была представлена широкой общественности 27 октября 1959-го. Тогда снимок появился на первой полосе газеты «Правда». Издание также опубликовало статью о станции «Луна-3» и её фотографию / Wikimedia Commons

В середине 1950-х французский винодел Анри Мэр пообещал тысячу бутылок шампанского тому, кто первым сможет увидеть обратную сторону Луны. После публикации снимков спутника Земли в октябре 1959-го Мэр сдержал слово, отправив шампанское в Академию наук СССР. Королёв лично раздал его своим сотрудникам / РИА Новости

Советский Союз получил приоритетное право назвать открытые на поверхности Луны объекты. Была создана первая карта обратной стороны естественного спутника Земли. Этот успех стал очередной демонстрацией первенства СССР в космической гонке / Wikimedia Commons

Источник

7 октября 1959 года впервые сфотографирована обратная сторона Луны

После того как на обратную сторону Луны в этом году высадился китайский луноход «Юйти-2», интерес к исследования нашего спутника резко подскочил. Поэтому, думаю, уместно будет вспомнить, что в этом году исполнится ровно 60 лет с момента первых фотографий обратной стороны Луны, которые сделала наша станция «Луна-3».

Исторические снимки были сделаны с советской автоматической межпланетной станции «Луна-3», запущенной с Земли 4 октября 1959 года. После запуска станция была выведена на расчетную траекторию полета к Луне и приблизилась к ней 7 октября. Бортовая фототелевизионная аппаратура «Енисей» в 6 часов 30 минут по московскому времени начала съемку поверхности Луны. Многократное фотографирование двумя аппаратами (с длиннофокусным и короткофокусным объективами) длилось 40 минут, затем фотопленка была автоматически обработана. Более качественные снимки удалось получить только через несколько лет станции «Зонд-3».

Космический зонд «Луна-3» на фоне лунной поверхности.

Космический аппарат был запущен 4 октября 1959 года ракетой-носителем «Восток-Л» и впервые в мире сфотографировал невидимую с Земли сторону Луны. Также во время полёта впервые в мире был на практике осуществлён гравитационный манёвр.

Конечная масса последней ступени ракеты-носителя с «Луной-3» составляла 1553 кг (масса научной и измерительной аппаратуры с источниками питания 435 кг). Масса аппарата «Луна-3»: 278,5 кг.

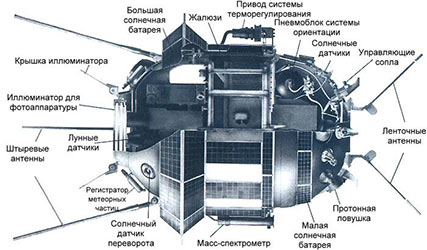

Космический аппарат имел системы: радиотехнической, телеметрической, фототелеметрической ориентации (относительно Солнца и Луны), энергопитания (с солнечными батареями), терморегулирования и комплекс научной аппаратуры, включая фотолабораторию.

Комплекс фотокамер «Енисей»

Выведенный на сильно вытянутую эллиптическую орбиту с параметрами: наклонение орбиты — 75°; период обращения — 22 300 мин, искусственного спутника Земли, космический аппарат «Луна-3» обогнул Луну и прошёл на расстоянии 6200 км от её поверхности.

Корабль при прохождении Луны был ориентирован кормой к солнцу и стабилизирован при помощи системы «Чайка», которая включала солнечные и лунный световые сенсоры, гироскопические сенсоры углового вращения, компьютер, реактивные микродвигатели на сжатом азоте.

7 октября 1959 года во время сеанса фотографирования двумя объективами была заснята почти половина поверхности Луны (одна треть — в краевой зоне, две трети — на обратной невидимой с Земли стороне). Изображения — после проявления плёнки на борту — были переданы с помощью фототелевизионной системы на Землю.

26 октября о снимках обратной стороны Луны было сообщено в вечерних новостях и фотографии были разосланы по агентствам новостей различных стран. На следующий день они были напечатаны на первых страницах газет и журналов всего мира. Это событие стало важной вехой в истории освоения космоса… и фотографии.

Также 4 октября, но 1957 года, Советский Союз запустил «Спутник-1», первый искусственный спутник Земли, и стал первой космической державой, тем самым дав старт космической гонке. Это была великая победа советской науки.

Схема полёта автоматической межпланетной станции «Луна-3» в 1959 году

Траектория полёта аппарата Луна-3

Фото обратной стороны Луны 1959 года

Сравнение фото 1959 года со снимком 1994

Зонд «Луна-3» в музее космонавтики

Аппарат «Луна-3»

Основные узлы и агрегаты зонда «Луна-3»

Основные узлы и агрегаты зонда «Луна-3»

Andriuha077

У уфологов, твердивших о

У уфологов, твердивших о наличии инопланетной цивилизации на обратной стороне Луны было величайшее разочарование в жизни. Один — уверявший, что инопланетяне с Венеры катали его на летающей тарелке и показали наличие атмосферы, воды и жизни на обратной стороне Луны — даже уверял, что коварные русские истребили бедных пришельцев.

У уфологов, твердивших о

У уфологов, твердивших о наличии инопланетной цивилизации на обратной стороне Луны было величайшее разочарование в жизни.

Тем не менее они до сих пор считают что жизнь есть и на Луне, и на Венере)

что коварные русские истребили бедных пришельцев.

Ничего подобного! их американцы истребляют! видно нефть нашли!

А что вы хотели, коллега?

А что вы хотели, коллега? Сумасшедших везде хватает…

Кстати, господа

Кстати, господа вещающие-о-жуткой-радиации-в-радиационных-поясах! Не объясните ли, как чувствительнейшая фотопленка советской станции не засветилась при полете к Луне?

Любой разумный человек

Любой разумный человек понимает, что Советская и Американская лунные программа — суть фейк, для оправдывания сверхзатрат на гонку вооружений. Естественно эти фотографии нарисованы на земле. Может и запустили вокруг Луну железяку, да и то вряд ли, но все данные и иисследования — чистой воды подделка. Где вы видели фотографии такого плохого качества?)

кк при тех технологиях

кк при тех технологиях передавали снимки на землю? как вояджер улетевший в тар-тарары может до сих пор слать снимки галактики?

А в чем проблема-то? Делается

А в чем проблема-то? Делается обычный фотоснимок, проявляется, и прогоняется построчно перед фотоэлементом. Темная область — черная точка, сигнал есть. Светлая область — светлая точка, сигнала нет. Таким вот телеграфным кодом передается на Землю по радио, и воспроизводится.

Конечно, я дико упрощаю, но примерно так. А что вам тут кажется странным?

размер аппаратуры того

размер аппаратуры того периода. отсутствие видеомагнитофонов. то есть вменяемой записи.

Ну вы и роскошествуете,

Ну вы и роскошествуете, видеомагнитофон вам подавай… Да еще в 19 веке освоили пересылку черно-белых фотографий по телеграфу! Использовался простенький сенсор, реагировавший на разную электропроводность темных и светлых областей. Сенсор прогоняли по фотографии построчно, снизу — вверх. На темной области он выдавал контакт, на светлой — нет. Т.е. получалась комбинация точек и пробелов, которая пересылалась по проводу и воспроизводилась самописцем.

А вы — видеомагнитофон, вменяемая запись… И без этого справлялись!

все гениальное — просто. а

все гениальное — просто. а как же качество? оно должно было хромать при таком уровне техники.

Все зависит от количества

Все зависит от количества пикелей, а оно от оптики, фокусного расстояния и некоторых других вещей.

А что тут такого, делается

А что тут такого, делается медленная развёртка. Тогда в самом аппарате сканировали фотоснимки.

Как было получено изображение обратной стороны Луны

в djvu

1,03 Мб

скачать: epizodsspace.airbase.ru/bibl/bogatov/kak-byli/kak-bylo61.djvu

Богатов Г.Б. Как было получено изображение обратной стороны Луны

google.ru/search?q=Богатов+Г+Б+Как+было+получено+изображение+обратной+стороны+Луны

1. «Природа Луны» http://alternathistory.com/o-tsvete-luny/

2. «Ультима» примерно в два раза больше своей половинки и имеет более плоскую форму. Она похожа на блин толщиной примерно в 7 км. «Туле» немного более округлая, её размеры варьируются от 10 до 14 километров. https://habr.com/ru/news/t/452600/ 2014 MU69, как и другие объекты пояса Койпера, имеет красноватый цвет.

Что же это за люди пытающиеся представить нашу красавицу Луну, невзрачной скучной унылой серостью?

Уникальный феномен!!

На всех фото и изображениях (не только на представленном)

начиная с 90х годов(когда наступила возможность указывать всем что правильно , а что нет)

— Луна единственное небесное тело имеющее

.строго идеологически правильный СЕРЫЙ цвет.(надо держаться эстетической линии выдержанной в аполловских «фото-документах») .

Точнее даже примитивно черно-белый, цвет

Программное автоматическое управление станции Луна3 было выполнено на электромеханическом программном реле времени, дёшево и сердито!)))

А не проще ли было послать смартфон с Андроидом, сделать снимок 16мп и отослать в аккаунт Гугл? )))

Бэран предпринял попытку убедить AT&T дополнить свою обычную сеть передачи голосовой информации с коммутацией каналов сетью передачи данных с коммутацией пакетов. “Они отбивались руками и ногами, — вспоминает он. — Было испробовано все, что только возможно, чтобы не дать проекту ход”.

Во время одного из визитов он встретился с неким руководителем высшего звена, инженером старой закалки, специалистом в области аналоговой техники. Тот был совершенно огорошен, когда Бэран объяснил, что с помощью его системы данные можно передавать туда и обратно без того, чтобы выделенная линия оставалась все время открытой. Бэран рассказывал: “Он закатил глаза, как бы давая понять своим коллегам, присутствовавшим в комнате, что не верит в это ни на йоту”. После паузы этот начальник добавил: “Сынок, послушай, телефон работает так…”

…AT&T спросил у него: “Ну, теперь вы понимаете, почему коммутация пакетов работать не будет?” К его великому огорчению, Бэран ответил просто: “Нет”.

Тейлор был убедителен, а Робертс настойчив. Они напомнили присутствующим, что всех их финансирует ARPA. “Мы собираемся устроить сеть, а вам придется в этом участвовать, — заявил Робертс. — И вы подсоедините к ней свои машины”. Денег на компьютеры больше не будет до тех пор, пока они не подсоединятся к сети.

Для первых узлов сети ARPANET Робертс отобрал четыре исследовательских центра: Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, где работал Лен Клейнрок; Стэнфордский научно-исследовательский институт, где обитал философ-мечтатель Дуглас Энгельбарт. Инженер, который всю жизнь искал способы усилить интеллектуальные способности человека при помощи компьютеров. Во время службы в ВМФ Энгельбарт как будто пробудился от спячки. На острове Лейте Энгельбарт при любой возможности уединялся в библиотеке Красного Креста, в хижине на сваях с тростниковой крышей. Его буквально околдовала статья Вэнивара Буша “Как мы можем мыслить”, перепечатанная журналом Life со множеством иллюстраций. Та самая статья о мемексе — личной системе хранения информации. Энгельбарт вспоминает, что ему просто не давала покоя идея, что можно ТАК помогать людям думать и работать. Знания о радарах помогли ему придумать, как графически отображать информацию в реальном времени: “Уже через час я представлял себе, как сижу перед большим экраном со всевозможными символами на нем. А команды компьютеру можно посылать самыми разными способами”. В тот день Энгельбарт задался целью придумать, как можно графически выражать человеческие мысли и как облегчить людям совместную работу. Иными словами, Энгельбарт задумал создать сеть интерактивных компьютеров с мониторами.

Шел 1950 год. Билл Гейтс и Стив Джобс родятся только через пять лет. Людям еще не были доступны первые коммерческие компьютеры вроде UNIVAC, а Энгельбарт и Буш уже предвидели, что в будущем у каждого человека будет личное устройство для хранения информации и передачи ее на расстояние.

Грант НАСА можно было потратить только на небольшой автономный проект, и Энгельбарт решил упростить людям работу на компьютере. Он предложил своему коллеге Биллу Инглишу придумать устройство для выделения объектов и областей на экране. Приятели рассмотрели десяток способов перемещать курсор, включая световые перья, джойстики, трекболы, сенсорные панели, планшеты с пером и даже устройство, управляемое коленями. Тестируя каждый вариант, Энгельбарт и Инглиш засекали, сколько времени нужно пользователю, чтобы навести курсор на объект. Лучше всего себя показали световые перья, но всякий раз их нужно было брать в руку и класть обратно. Исследователи составили таблицу с преимуществами и недостатками каждого устройства, по которой Энгельбарт легко определял, какие решения они еще не охватили. “Таблица химических элементов позволяла исследователям описывать свойства еще неоткрытых элементов, а затем находить их. Наша таблица тоже показывала, какие устройства еще не созданы, и мы также знали их характеристики заранее”, — объясняет Энгельбарт. В 1961…

The Mother of All Demos, presented by Douglas Engelbart (1968)

youtube.com/watch?v=yJDv-zdhzMY «Мать всех презентаций»

стала настоящей мультимедийной феерией и окончательно закрепила союз хиппи и программистов; демонстрация экспериментальных компьютерных технологий, которые сегодня стали обычным явлением. В ходе живой демонстрации были представлены компьютерная мышь, видеоконференции, телеконференции, гипертекст, обработка текстов, гипермедиа, адресация объектов и динамические ссылки на файлы, начальная загрузка и совместный редактор в реальном времени.

Dynabook будет не больше записной книжки, а его вес не превысит двух килограммов. “Владелец сможет редактировать тексты и писать программы, когда и где захочет. Даже в лесу (стоит ли это пояснять?)”. Другими словами, Кей не собирался создавать беспомощный терминал для удаленного подключения к мейнфрейму. При этом он предугадал, что персональные компьютеры и сетевые технологии будут объединены. “Если такой мобильный компьютер подключить к глобальной информационной сети, например к ARPA… постоянно говорили о том, как Dynabook может здорово расширить возможности человека и предложить увядающему миру новый образ мышления, в котором он так нуждается. В мае 1972 года Кей презентовал проект Dynabook руководителям технических отделов. Он предлагал собрать тридцать таких машин, чтобы протестировать их в школах и посмотреть, смогут ли дети писать несложные программы. “Очевидно, что на нем можно работать и в школе, и дома, можно читать книги, редактировать тексты — делать что угодно, — рассказывал Кей инженерам и менеджерам, сидевшим на креслах-мешках. — Давайте создадим тридцать прототипов, чтобы мы могли двигаться дальше”. Кей был готов потратить 230 тысяч долларов из бюджета на то, чтобы смоделировать Dynabook на Nova, мини-компьютере размером с небольшой чемодан, выпущенном компанией Data General. Хотя не то чтобы такая перспектива его радовала. Именно в тот момент в офисе Кея появились две звезды из команды Боба Тейлора, Батлер Лэмпсон и Чак Текер, и предложили другое решение.

— У тебя деньги есть? — спросили они.

— Да, примерно 230 тысяч долларов на компьютеры Nova, — ответил Кей. — А что?

— А что, если мы тебе соберем тот маленький компьютер? — спросили они, имея в виду прототип Dynabook, не принятый Элкиндом.

— Я только за, — согласился Кей.

— А что делать с Джерри? — Кей вспомнил о своем заклятом враге Элкинде.

— Джерри в командировке на несколько месяцев, — ответил Лэмпсон. — Возможно, нам удастся все провернуть до его возвращения.

Боб Тейлор помог проработать детали проекта. Он был в восторге, что три его любимых инженера: Лэмпсон, Текер и Кей — будут работать вместе. Лэмпсон и Текер знали границы возможного, а Кей взял курс на компьютер своей мечты и подначивал остальных стремиться к невозможному. Новый компьютер назвали Xerox Alto (хотя Кей настойчиво продолжал называть его прототипом Dynabook).

В 2007 году, после презентации Apple iPhone, Стив Джобс подошел и спросил, достоин ли iPhone критики? И Алан Кей ответил: «Сделайте его размером пять на восемь дюймов, и вы завоюете мир»

Источник