Российская космонавтика в 2020 году: есть поводы для оптимизма

В последнее время все чаще приходится слышать, что Россия, некогда проложившая человечеству дорогу в космос, сдала все позиции и уже давно не только не лидер, но даже не игрок высшей лиги. Проблем у отечественной космонавтики действительно хватает. Однако это вовсе не повод сгущать краски. Научный и военный журналист Михаил Котов на страницах «Профиля» рассказывает, в каком состоянии на самом деле находится российская космонавтика, и чего она добилась за последний год.

Считая запуски

Ушедший 2020 год по количеству пусков ракет стал для «Роскосмоса» одним из худших. Осуществлено всего 15 пусков, при том, что заявлено было гораздо больше. Впрочем, тут гораздо важнее причины произошедшего, а не просто цифры. Часть проектов 2020 года «съехала вправо» из-за коронавируса. Это и европейско-российская марсианская миссия «Экзомарс-2020», и коммерческие запуски в пользу международной компании OneWeb (ракеты были готовы, а вот космические аппараты ко времени заказчик не смог привезти, в результате был произведен только один запуск в декабре).

Отдельно хочется сказать и о структуре запусков. В США и Китае все большая часть стартов — это частные ракеты-носители. И если SpaceX уже давно воспринимают как часть американской государственной космонавтики, то в 2020-м появилось еще множество начинающих игроков, в их числе компании Astra и Virgin Orbit. В ближайшие годы таких стартов будет все больше, а потому рассматривать количество запусков по странам как борьбу между NASA, «Роскосмосом» и китайской CASC уже нельзя.

Зато «Роскосмос» может похвастаться вторым подряд безаварийным годом. Раньше аварии, особенно по причине некачественной сборки и предстартовой подготовки ракеты-носителя, были настоящим бичом российской космонавтики. Во многом из-за этого в двухтысячных годах «Протон» приобрел дурную славу ненадежной ракеты. Однако последние безаварийные запуски показывают, что и «Протон» можно использовать успешно.

Иногда можно услышать, что улучшение статистики пусков — случайность, а не следствие усилий руководства «Роскосмоса». Но это не так. За последние годы было внесено множество изменений в систему контроля сборки и подготовки ракеты к старту. Появилась видеофиксация процесса, постоянно повышается сборочная дисциплина. Гораздо чаще стали переносить даты пусков. Все чаще брак в ракетах находят до запуска и успевают исправить ситуацию. Как итог — уже два безаварийных года.

В ожидании «Ангары»

Главным тестовым пуском минувшего года стал старт тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5», произведенный 14 декабря с космодрома Плесецк. Это второй старт по программе испытаний тяжелой «Ангары» — первый состоялся в далеком уже 2014-м. Почему промежуток между стартами получился таким длинным? Несколько лет назад производство ракет «Ангара» начали переносить из московского отделения Центра имени Хруничева на омский «Полет». Процесс этот оказался очень сложным и затянулся на несколько лет — в точности как в поговорке, приравнивающей один переезд к двум пожарам.

К тяжелой ракете «Ангара» есть много объективных претензий. Например, она слишком дорога, чтобы конкурировать на коммерческом рынке, а концепция ее создания, рассчитанная на массовое производство отдельных универсальных ракетных модулей (УРМ), к настоящему времени устарела. Тогда зачем российской космонавтике нужна «Ангара»? Главная причина — возможность иметь ракету, не зависящую от стартовых площадок в другой стране, как это сейчас произошло с «Протоном». Единственное место, откуда можно запускать тяжелые «Протоны», — это три площадки на космодроме Байконур, и в случае изменения политической ситуации Россия может остаться вообще без возможности запуска тяжелых ракет.

Чтобы избежать этой проблемы, и понадобилась «Ангара». Увы, ее создание и летно-конструкторские испытания изрядно затянулись. Правда, можно надеяться, что теперь дело пойдет быстрее. Полет 14 декабря подтвердил все запланированные характеристики, и теперь осталось дождаться третьего старта. Он запланирован на второй квартал 2021 года, испытываться будет совместная работа «Ангары» и нового разгонного блока «Персей». Если испытания пройдут, как запланировано, то начнутся запуски «Ангары» уже с реальными спутниками, а не с массогабаритными макетами. Ближайший такой старт запланирован на конец нынешнего года.

Кстати, именно с «Ангарой» в настоящее время серьезно завязана и российская пилотируемая программа. В 2021-м на космодроме Восточный начнется сборка стартового стола для «Ангары». С него можно будет совершать и пилотируемые запуски, в отличие от старта в Плесецке. Первый пуск «Ангары» с Восточного ожидается в августе 2023 года, а еще через несколько месяцев должен состояться первый старт с пилотируемым кораблем нового поколения «Орел»/»Федерация». Да, хочется, чтобы все это происходило гораздо быстрее, но увы.

Лучшая в мире

Вот уже более года на орбите работает «Спектр-РГ» — российско-германская орбитальная астрофизическая обсерватория, предназначенная для построения карты Вселенной в рентгеновском диапазоне энергий. Обсерватория работает в точке Лагранжа L2 системы Земля-Солнце в нескольких сотнях тысяч километров от нашей планеты и использует для наблюдения два телескопа в рентгеновском диапазоне: российский ART-XC и немецкий eRosita. Это без преувеличений уникальный проект, о котором мало известно широкой публике. На данный момент это лучшая рентгеновская обсерватория в мире, и она будет оставаться таковой как минимум 10−15 лет, по крайней мере до запуска европейской ATHENA.

За год плодотворной работы на основе данных, полученных «Спектром-РГ», было каталогизировано более одного миллиона рентгеновских источников. В основном это активные ядра галактик, звезды с сильными магнитно-активными горячими коронами и остатки сверхновых. Всего за полгода сканирования неба телескоп eROSITA смог удвоить полное число источников, зарегистрированных всеми спутниками в мире за 60 лет рентгеновской астрономии. В результате российские и европейские ученые смогут создать самую полную и точную карту Вселенной в рентгеновском диапазоне. Уже сейчас на основе собранных данных пишутся научные статьи, обрабатываются гигабайты информации и создаются новые теории.

Скоростной рекорд

Впервые в истории пилотируемый космический корабль «Союз» достиг Международной космической станции за рекордное время — всего за два витка или три часа и три минуты с момента старта. До сих пор так быстро до МКС запускали только грузовые космические корабли. Чтобы запустить космический корабль по такой схеме, требуются максимально точные расчеты баллистиков, включающие в себя постепенную потерю высоты станцией, маневры, для того чтобы избежать столкновения с космическим мусором, и даже солнечную активность. Необходимо максимально точно выдерживать время запуска — требуемое окно составляет считанные секунды.

Полеты по сверхкороткой схеме — это не рекорд ради рекорда, а серьезные возможности для будущего мировой космонавтики. Во-первых, три часа полета вместо классической двухсуточной схемы гораздо удобнее для космонавтов, которые могут проходить акклиматизацию и привыкание к невесомости не в стесненных условиях корабля, а на станции, где это гораздо проще.

Также это помогает уменьшить нагрузку и на Центр управления полетами. Как правило, работающие в ЦУПе специалисты все двое суток внимательно следят за полетом корабля. Теперь же их работа сокращается до трех часов. Кроме того, дополнительная работа ЦУПа — это еще и лишние денежные траты на запуск. Полеты по сверхкороткой схеме очень удобны для космического туризма. Для не самого подготовленного туриста три часа в корабле высидеть гораздо проще, чем двое суток полета.

Движение вперед

На 2021 год у «Роскосмоса» тоже серьезная программа. На август намечена долгожданная отправка российского лабораторного модуля «Наука» к Международной космической станции. Да, с задержкой на несколько лет, но в 2020-м модуль наконец покинул цех РКК «Энергия» и сейчас проходит финальные приготовления к запуску на Байконуре. Осенью следующего года по плану должен состояться запуск научного космического аппарата «Луна-25». В 2021 году состоится первый запуск модернизированного космического аппарата ГЛОНАСС-К2. Да, почти все делается гораздо медленнее, чем хотелось бы, но это не повод утверждать, что в России космонавтика умерла.

Часто говорится о том, что у нас совсем нет частной космонавтики. Это не совсем так. В России много проектов, несмотря на большие сложности с поиском инвесторов, правда, о них не всегда знает широкая публика. Это и «Космокурс», создающий частный космодром в Нижегородской области, и космические компании под патронатом «Сколково», и множество самостоятельных проектов. В 2020-м многие представители российских космических стартапов собрались в рамках «Летней космической школы 2020» и говорили о проблемах и достижениях в своей сфере. Глядя на этих ребят, не опускающих руки и верящих в будущее российской космонавтики, тоже хочется надеяться, что в следующем году российский космос добьется еще более серьезных успехов.

Источник

Перспективы развития российской космонавтики

Отечественных космонавтов стоит готовить не для работы на МКС, а для экспедиций на Луну и Марс. Так считает заместитель начальника Центра подготовки космонавтики (ЦПК) по научной работе Борис Крючков. По его словам, существующая сегодня в России система отбора и подготовки космонавтов не в состоянии обеспечить должного уровня развития пилотируемой космонавтики. Главными задачами развития российской пилотируемой космонавтики до 2020 года являются эксперименты и исследования, проводимые на отечественном сегменте МКС, а также разработка новой системы транспортно-технического обеспечения на основе космического пилотируемого корабля нового поколения.

В то же время наша страна должна эффективно осваивать околоземное пространство и заниматься реализацией программы по освоению естественного спутника Земли и отрабатывать основные технологии для подготовки пилотируемого полета к Марсу и другим планетам нашей Солнечной системы. Очевидно, что развитие российской пилотируемой космонавтики в данном направлении не может являться полноценным без изменения существующей в РФ системы подготовки и отбора космонавтов, так как она предъявляет новые требования к задачам, используемым техническим средствам и условиям проведения подготовки и отбора.

Развитие пилотируемой космонавтики должно вестись именно в ключе стоящих перед нами перспективных задач. Одним из основных элементов развития и модернизации ЦПК должно стать создание современного научно-технического комплекса подготовки космонавтов, а также создание необходимой инфраструктуры, организация и проведение опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ для развития пилотируемых полетов. Также очень большое значение будет иметь и подготовка квалифицированного персонала самого ЦПК, полагает Борис Крючков.

Перспективы развития российской космонавтики стали предметом встречи российского вице-премьера Дмитрия Рогозина, курирующего вопросы развития ОПК, и руководства Роскосмоса, состоявшейся 23 сентября 2014 года. После того, как в нашей стране решили возобновить программу, направленную на освоение Луны, российские власти определились с началом ее активной фазы. По словам Олега Остапенко, занимающего пост главы Роскосмоса, полномасштабное освоение Луны Россией начнется в конце 20-х начале 30-х годов. В целом же на изучение космоса правительство готово предоставить 321 миллиард рублей до 2025 года, сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

В оформленном виде, по словам Остапенко, новый проект российской Федеральной космической программы на 2016-2025 годы будет в ближайшее время согласован с правительством. По его словам, программа практически полностью закончила процесс согласования. Об этом он рассказал журналистам на совещании в Центре подготовки космонавтов. Новая российская программа предусматривает, в частности, разработку ракеты-носителя сверхтяжелого класса, активное освоение естественного спутника Земли, создание робота-космонавта, который будет оказывать помощь экипажу МКС во время совершения выходов в открытый космос.

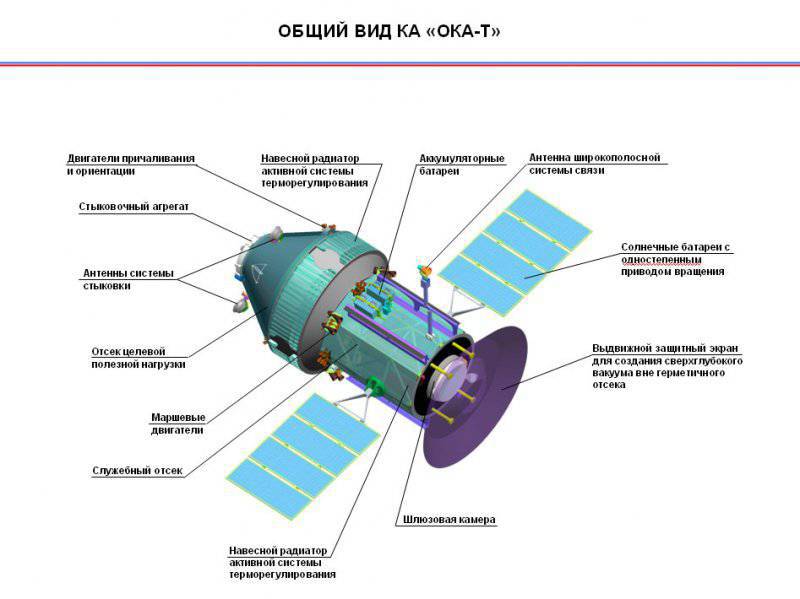

По информации РИА «Новости», часть из названной суммы будет направлена на разработку новых модулей для МКС, а также на развитие нового российского автоматического космического аппарата под названием «ОКА-Т». «ОКА-Т» — это автономный технологический модуль, планируемая многоцелевая космическая лаборатория, которая войдет в состав российского сегмента МКС. При этом модуль сможет работать в космосе отдельно от станции. Время от времени он будет осуществлять стыковку с МКС, экипаж которой возьмет на себя функции по заправке, обслуживанию находящейся на борту научной аппаратуры и другим операциям.

По словам заместителя председателя правительства, аппарат «ОКА-Т» предназначен для решения научных задач в условиях голубого вакуума. На данный момент времени все космические эксперименты на борту МКС осуществляются в соответствии с долгосрочной российской программой научно-прикладных исследований. Среди данных экспериментов — исследования химических и физических процессов, а также материалов в условиях их нахождения в космосе. Также, как отметил Рогозин, реализуются и запланированы исследования нашей планеты из космоса, биотехнологии, космическая биология, технологии освоения космоса. Много всего запланировано и реализуется, отметил Рогозин, подчеркнув, что сегодня государство выделяет на космические исследования значительные средства.

Также на совещании по развитию российской космонавтики Рогозин поставил вопрос о целесообразности развития пилотируемой космонавтики в аспекте Международной космической станции. Российский вице-премьер обратил внимание на текущую геополитическую ситуацию, отметив, что РФ должна быть максимально прагматичной в текущих реалиях. Ранее Дмитрий Рогозин уже говорил о том, что после 2020 года Россия может сосредоточить свои усилия на более перспективных космических проектах, чем МКС, обратив свое внимание на создание сугубо национальных проектов.

Возможное прекращение международного сотрудничества в рамках проекта МКС может произойти между 2020 и 2028 годами. Отечественная космическая промышленность готовится к такому развитию ситуации. РКК «Энергия» ранее уже выступала с предложением по разработке самостоятельного российского проекта орбитальной базы, расположенной на низкой околоземной орбите с применением трех российских модулей из состава МКС — двух научно-энергетических и одного узлового. Такая база может понадобиться в рамках создания на орбите космического порта. Без наличия такого порта трудно думать об освоении Солнечной системы и имеющихся в ней ресурсов. В перспективе на такой базе может быть налажен процесс сборки и обслуживания различных межпланетных космических комплексов. Кто-то скажет, что это дела далекого будущего, но специалисты РКК «Энергия» просто обязаны смотреть на десятилетия вперед, для того чтобы точнее определять вектор развития российской космонавтики.

В этом плане важное значение приобретает корабль-модуль «ОКА-Т», который должен появиться в составе инфраструктуры МКС в недалеком будущем. Этот свободно летающий на некотором удалении от станции технологический корабль планируется отправить в космос в 2018 году. «ОКА-Т» станет прообразом первого промышленного цеха, размещенного на орбите Земли. На борту корабля планируется осуществлять разнообразные научные исследования и получать новые материалы (в том числе и лекарственные средства), обладающие такими свойствами, добиться которых на Земле невозможно. На самой МКС наладить такое производство не представляется возможным по причине постоянных вибраций и наличия микрогравитации. В то же время на свободно летающем беспилотном корабле-модуле «ОКА-Т» условия для этого будут идеальными. Раз в 6 месяцев такой корабль будет осуществлять стыковку с МКС для проведения технического обслуживания и погрузки/выгрузки сырья и готовой продукции.

Источник