Озон над планетой Земля

Озоновый слой над планетой Земля очень велик, и он защищает нас от мощного ультрафиолетовых лучей солнца, несущих в себе слишком много энергии. Откуда этот слой озона? Что способствует его возобновлению и почему он вообще окружает нашу планету, словно аура окружает любое живое существо?

На этом же законе основана работа гидроэлектростанций, движение ветра, торнадо, сближение планеты с астероидом, движения звёзд в Галактике и движения самих Галактик во Вселенной. Это закон, и ему подчиняются все процессы в известной нам Вселенной.

Благодаря тому, что на планете Земля удачно совпали — положительная температура комфортная для жизни растений, наличие влаги и солнечного света, вокруг неё образовалось достаточное количество кислорода (O2), который из-за своего атомного веса способен держаться на определённой высоте над планетой. И поток гравитации способствует появлению электричества во всём, что может его проводить, даже есть это ионизированный газ — кислород. Таким образом из кислорода под влиянием гравитации появляется озон ( O2 → O3).

Таким образом, понимая суть изменяющейся скорости течения времени в определённом объеме пространства, можно понять механизм образования озонового слоя над любой планетой имеющей в своей атмосфере кислород.

Этим же можно объяснить и наличие озоновых дыр над Антарктикой и Арктикой. Воздух там свежий, но растительности, которая бы постоянно потребляла углекислый газ и вырабатывала кислород там нет, поэтому озоновая дыра поддерживается в этих областях сама собой. А при неумеренном сжигании кислорода развитыми центрами нашей цивилизации, озоновые дыры могут образоваться и над ними.

Отсюда следует вывод — нельзя бесконтрольно уничтожать леса и растительность нашей планеты, поскольку никто кроме них не возобновит запас кислорода в атмосфере планеты Земля.

Источник

От чего защищает нас озоновый слой планеты

- От чего защищает нас озоновый слой планеты

- Как сохранить озоновый слой

- Что такое озоновый слой

Защитный слой планеты

Чем больше озона находится в атмосфере, тем большее количество ультрафиолетового излучения он способен поглотить. Без защиты излучение будет слишком интенсивным и сможет нанести всему живому значительные повреждения и тепловые ожоги, а человека может привести к раку кожи.

Если весь озон атмосферы равномерно распределить по территории размером 45 квадратных километров, его толщина будет составлять всего 0,3 см.

Вред озона на поверхности планеты

Когда выхлопные газы и промышленные выбросы вступают в реакцию с лучами солнца, в результате фотохимических реакций образовывается приземной озон. Обычно это явление происходит в мегаполисах и крупных городах. Вдыхание такого озона опасно. Поскольку данный газ является сильным окислителем, он с легкостью может разрушать живые ткани. Страдают не только люди, но и растения.

Разрушение озонового слоя

В 70 годах во время исследований было замечено, что газ фреон, применяющийся в кондиционерах, холодильниках и баллончиках, с огромной скоростью уничтожает озон. Поднявшись в верхние слоя атмосферы, фреоны выделяют хлор, который раскладывает озон на обычный и атомарный кислород. В месте таких взаимодействий образуется озоновая дыра.

От чего защищает озоновый слой

Озоновые дыры распространены повсеместно, но с изменением множества факторов они перекрываются озоном из соседних слоев атмосферы. Те, в свою очередь, становятся еще более тонкими. Озоновый слой выступает единственной преградой на пути разрушающего ультрафиолетового и радиационного излучения солнца. Без озонового слоя иммунная система человека была бы разрушена.

По подсчетам ученых, уменьшение озонового слоя всего на 1% повышает вероятность заболеваемости раком на 3-6%.

Уменьшение количества озона в атмосфере непредсказуемо изменит климат на планете. Поскольку озоновый слой задерживает тепло, которое рассеивается с поверхности Земли, то по мере истощения слоя озона климат станет более холодным, направление некоторых ветров изменится. Все это приведет к природным катаклизмам.

Монреальский протокол

В 1989 году большинство государств, являющихся членами ООН, подписали соглашение, согласно которому производство озоноразрушающих фреонов и газов должно быть остановлено. По расчетам ученых, после подписания соглашения озоновый слой должен полностью восстановиться к 2050 году.

Источник

Солнцезащитный элемент. О роли озонового слоя — Александр Груздев

Для встречи с Александром Николаевичем Груздевым мы отправились в Звенигород. Здесь работают сотрудники Института физики атмосферы имени А.М. Обухова РАН, проводят важные измерения, анализируют данные о состоянии атмосферы, в том числе озонового слоя. Эта тонкая прослойка озона защищает планету и все живое от солнечного излучения. Еще в 80-е годы прошлого века ученые заметили, что возрастающее воздействие антропогенного фактора в виде выделения хлор- и фторсодержащих фреонов привело к значительному утончению озонового слоя. Чтобы разрешить ситуацию, был принят знаменитый Монреальский протокол. Удалось ли реализовать принятые меры? Почему озоновые дыры всё равно появляются? Насколько серьезными могут быть последствия ослабления озонового слоя? Эти и другие вопросы мы задали одному из главных специалистов по озоновому слою в России — Александру Николаевичу Груздеву.

Александр Николаевич Груздев — доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН.

— Каковы задачи Звенигородской научной станции Института физики атмосферы?

— С самого начала у станции был широкий круг задач в разных областях науки об атмосфере. Здесь занимались изучением динамических процессов в атмосфере, в частности связанных с турбулентностью, которую в свое время Александр Михайлович Обухов активно изучал. Именно он сформулировал закон турбулентности, известный как закон двух третей Колмогорова-Обухова. Возникли задачи, связанные с климатом: изучение влияния аэрозолей, малых газовых составляющих, исследование облачности как части климатической системы, радиации и прочее. Эти исследования представляют как фундаментальный, так и прикладной интерес. Важнейшие задачи, появившиеся в первые годы работы станции, связаны с дистанционным зондированием, с вопросами свечения ночного неба на высотах от 100 километров и выше.

Сотрудники станции продолжают проводить важные измерения, хотя круг задач, конечно, сузился. В частности, здесь ведутся измерения содержания двуокиси азота, а также концентрации приземного аэрозоля. Основная работа на станции сегодня связана именно с измерительной деятельностью и, конечно, с интерпретацией и анализом результатов этих измерений.

— Поговорим об озоновом слое. Что это за часть атмосферы и какие функции он выполняет?

— Озоновый слой выполняет очень важную функцию: он защищает от опасного для живых существ ультрафиолетового излучения Солнца. Биологически активная радиация может воздействовать на биоту и, по-видимому, может приводить к нарушениям ДНК живых организмов. Такая радиация опасна и для человека. В больших количествах она негативно воздействует на кожу, вызывая опасные заболевания, в том числе, рак кожи.

Роль озона состоит также в том, что он, поглощая солнечную радиацию, преобразует избыточное количество энергии в тепло. Напомню, что озон — радиационно-активный газ, который участвует в нагревании стратосферы — слоя атмосферы на высотах примерно от десяти до пятидесяти километров. Нагревание влияет на циркуляцию атмосферы, которая в значительной степени определяется контрастом температуры. Поэтому неравномерное распределение озона создает тот самый контраст, который приводит к изменению ветровой обстановки, или циркуляции стратосферы.

Радиационные свойства озона проявляются и в тропосфере. Здесь озон в определенных условиях на некоторых высотах способствует небольшому парниковому эффекту.

Надо сказать, что озон — химически активный газ и в больших концентрациях является ядом. Для человека в больших концентрациях он опасен, как и для растений, чью деятельность озон может подавлять. Неспроста в населенных пунктах, особенно в больших городах, внимательно следят за состоянием приземного озона. В столице, например, этим занимается Мосэкомониторинг.

Между тем, основной объем озона находится в стратосфере. Но нужно понимать, что доля его в атмосфере очень небольшая: миллионные доли от числа молекул воздуха. Но этот слой задерживает радиацию, которая может нанести вред живым существам на Земле.

При этом распределение озона в атмосфере очень неоднородно. Скажем, в средних и высоких широтах, как правило, содержание озона выше примерно в два раза, чем в тропиках.

В 80-х годах прошлого века ученые обнаружили значительное уменьшение стратосферного содержания озона весной в Антарктиде — феномен, который впоследствии получил название озоновой дыры. Наблюдения показали, что в определенные периоды содержание озона существенно уменьшалось. С тех пор эта проблема у многих на слуху и, в общем-то, не потеряла своей актуальности. В частности, потому что в последние десятилетия похожие озоновые аномалии стали наблюдать и над Арктикой, в Северном полушарии, где живет больше людей и где это явление может привести к негативным последствиям.

— Что известно о причинах возникновения таких аномалий?

— Причина здесь двусторонняя. Прежде всего, отмечу, что озон возникает в результате реакции атомарного кислорода (О) с молекулярным кислородом (О2). Такая реакция наиболее активно протекает над экватором, в тропических широтах. За счет глобальной циркуляции озон переносится в средние и высокие широты, где он накапливается.

Изображение антарктической озоновой дыры, сентябрь 2000 года

— Почему происходит накопление?

— Дело в том, что помимо реакции, приводящей к возникновению озона, существуют и другие химические реакции, которые его разрушают. При этом скорость разрушения сильно зависит от высоты, времени суток, времени года, широты и содержания других примесей. Поэтому характерное время разрушения озона распределено крайне неравномерно. Скорость разрушения в полярных областях значительно меньше, а время, за которое он мог бы разрушиться, больше, чем над экватором. Проще говоря, озон, который образуется над экватором, постепенно переносится к полюсам. Там его время жизни больше. Именно поэтому в этих областях озон накапливается. То есть над тропиками мы имеем некоторый дефицит озона в стратосфере, а в средних и полярных широтах — его избыток.

— Тогда какие условия приводят к возникновению озоновых дыр?

— В данном случае реализуется особая фотохимическая схема. Сам процесс уменьшения содержания озона имеет химическую природу, а условия, которые содействуют этому процессу, динамические. В этом случае ключевую роль играют некоторые примеси, а также химические процессы на поверхности аэрозольных частиц. Среди множества примесей, разрушающих озон, есть те, которые разрушают его активнее и быстрее, например, химически активные хлорные и бромные радикалы. Зимой в условиях очень низкой температуры (порядка -80 градусов Цельсия и ниже) в Антарктиде во время полярной ночи на высотах в окрестности 17 километров образуются полярные стратосферные облака. На их поверхности «консервируются» соединения, включающие в себя хлорные компоненты. После окончания полярной ночи, с приходом солнца облака исчезают, а примеси, содержащие хлорные соединения, поступают в атмосферу. Под действием солнечного света они расщепляются, и в атмосфере образуется избыточное количество активных хлорных радикалов, которые и разрушают озон на этих высотах.

Над Антарктидой такие явления происходят весной регулярно. Как я уже упомянул, озоновая дыра в отдельные годы стала проявляться и над Арктикой. Здесь она наблюдается реже, но, тем не менее, за последние два десятилетия произошли 3 эпизода довольно существенного уменьшения содержания стратосферного озона. Так, весной 2020 года над Арктикой наблюдалось рекордное уменьшение содержания озона, которое, однако, меньше и по площади, и по степени разрушения по сравнению с регулярными явлениями в Антарктиде.

— Когда говорят о климатических изменениях, упоминают две точки зрения: имеет место естественный процесс или антропогенное влияние. На возникновение озоновых дыр влияет антропогенный фактор?

— Согласно современным представлениям, антропогенное воздействие есть. Во всяком случае, оно ответственно за химическую часть механизма образования озоновых дыр. Как мы уже поняли, разрушение основано на химической схеме с участием хлора. Хлор в значительной степени попадает в атмосферу за счет расщепления соединений, которые производит человек. Это известные фреоны, хлорфторуглероды и другие. Что касается изменений атмосферной циркуляции, то имеет ли человек к этому отношение или нет — большой вопрос. Физика по своей сути наука экспериментальная. Теории возникают после накопления экспериментальных данных. В нашей области, связанной с озоновым слоем, эксперименты в природе в чистом виде невозможны. Экспериментальным материалом служат наблюдения. Чтобы говорить о климатических изменениях, нужны длительные измерения. К сожалению, пока их недостаточно. Что касается озоновых аномалий, то из отрывочных данных измерений вертикальных профилей озона в той же Антарктиде следует, что значительное уменьшение содержания озона в стратосфере наблюдалось и раньше. Но, вероятно, такие явления имели иную, нехимическую природу.

— Например, какую?

— Возможно, динамическую. Но сказать наверняка невозможно. Основное отличие состояло в том, что уменьшение содержания озона было отмечено не весной, как сейчас, а зимой.

— А сами климатические изменения, наблюдаемые сегодня, влияют на формирование или частоту подобных явлений?

— Конечно. Образование озоновых дыр над полярными областями связано с охлаждением стратосферы. В целом, в стратосфере выявлен отрицательный тренд температуры, то есть температура стратосферы на протяжении нескольких десятков лет, в целом, понижается. Но дело здесь не только в температуре, но и в интенсивности процессов переноса. Потому что та же атмосферная циркуляция переносит в сторону полюсов не только примеси, озон, но и тепло. Если интенсивность циркуляции падает, то перенос тепла уменьшается, что приводит к понижению температуры.

Наглядное представление об особенностях циркуляции связано со стратосферными полярными облаками и понятием стратосферного полярного вихря. Зимой в стратосфере ветер дует с запада на восток и как бы окружает полярную область. При этом ближе к полюсу скорость ветра падает. Сверху это выглядит как некий вихрь вокруг полюса. Своего максимума ветер достигает как раз в стратосфере. Если вихрь овальной формы, то это признак того, что полярная область внутри него изолирована от средних и тропических широт. Будучи предоставлена сама себе, она охлаждается, и температура внутри нее падает. Если же вихрь имеет волнообразную, возмущенную структуру, это указывает на то, что в эту область поступает и тепло, и тот же озон.

То есть возникновение озоновой дыры в весеннее время связано с динамикой полярного вихря. Если вихрь невозмущен, значит, следует ожидать охлаждения стратосферы и, вероятно, возникновения условий для химического разрушения озона.

— То есть, по сути, их можно даже предсказывать?

— На уровне моделей, да. Современные модели, конечно, позволяют предсказывать некоторые события, но заблаговременность пока небольшая: до нескольких недель.

— Почему озоновые дыры периодически уменьшаются либо увеличиваются в размере?

— Территория, занимаемая этой аномалией, характеризуется как область, где суммарное содержание озона ниже некоторого порогового значения, например, ниже 220 единиц Добсона. Это некая условная граница. Во время озоновой дыры в Арктике в 2020 году площадь территории, над которой общее содержание озона было меньше 220 единиц Добсона, была около 1 миллиона квадратных километров. А над Антарктидой эта площадь существенно больше, на порядок величин — раз в двадцать больше. И это при пороговом значении не 220, а 150 единиц Добсона.

Другой значимый параметр — продолжительность аномалии. В 2020 году озоновая дыра над Арктикой сохранялась в течение месяца. А над Антарктидой она существует на протяжении нескольких месяцев.

Когда площадь озоновой аномалии уменьшается, нельзя сказать, что аномалия как бы затягивается. Просто в эту область приходит воздух, богатый озоном. Поэтому у озоновой дыры нет контуров в привычном понимании.

— Как аномалия может повлиять на земную жизнь?

— Основной фактор, которого может опасаться человек, связан с ослаблением поглощения ультрафиолетового излучения. И такого рода последствия, судя по научным публикациям, действительно наблюдались. При этом эффект проявлялся даже в Австралии и на юге Чили. В результате циркуляции воздух с низким содержанием озона может переноситься к северу от Антарктиды, уже в населенные районы.

Но сильно переживать по этому поводу не стоит. Необходимо продолжать исследования и предпринимать меры, как когда-то были приняты меры по сокращению производства и выбросов фреонов.

К тому же в мире есть куда более серьезные проблемы, в частности, социальные, с которыми проблема атмосферного озона не сравнится.

— Если говорить о том самом Монреальском протоколе, который вы упомянули, то насколько он был реализован?

— В нашем научном сообществе распространены разные точки зрения. Но я бы смотрел на его реализацию с разных сторон. Скажем, меры, предложенные в протоколе, поддержала и Россия. Но реализация этих ограничений в нашей стране пришлась на период деградации нашей промышленности по совершенно другим причинам.

Как бы то ни было, глобальное производство озоноразрушающих веществ, в том числе фреонов, было сокращено. И измерения зафиксировали существенное замедление роста содержания этих соединений в атмосфере.

Однако о решении проблемы говорить рано. Дело в том, что, когда эти международные меры принимались, речь шла о сокращении производства конкретных веществ. Соответственно, нужно было их на что-то заменить. Компании стали использовать в качестве хладагентов другие вещества, с меньшим потенциалом разрушения озона. Однако у них есть другие отрицательные свойства, в том числе, сильный парниковый эффект.

— То есть пока решения нет?

— В сфере глобальных проблем решения принимаются уже не научным сообществом, а политиками. Именно поэтому, кстати, была создана Межправительственная группа экспертов по изменению климата, чьей задачей было информирование общественности и представителей власти о возможных последствиях.

Сертификат о присуждении Нобелевской премии мира за участие в работе Межправительственной группы экспертов по изменению климата

Фото: Научная Россия / Николай Малахин

— Высказываются ли какие-то идеи о способах вмешательства в этот процесс?

— Сразу возникает вопрос: а нужно ли это делать? Мы пока не можем оценить последствия подобного вмешательства. Не ясна и техническая сторона вопроса.

Пока мы можем только прекратить производство веществ, негативно влияющих на озоновый слой, и ждать изменений следующие несколько десятков лет.

— Как вы заинтересовались этой тематикой и почему стали изучать озоновые дыры?

— Это некий естественный научный путь. Я учился на кафедре физики атмосферы физического факультета МГУ, которую тогда возглавлял основатель нашего института Александр Михайлович Обухов. После него этой кафедрой заведовал Александр Христофорович Хргиан, учеником которого я себя считаю. Он был одним из главных специалистов по атмосферному озону в стране. И, в общем-то, эта тематика была на высоком уровне в те годы. Кстати, отечественная сеть озонометрических наблюдений была и остается одной из самых больших в мире.

После окончания МГУ меня пригласили в Институт физики атмосферы для продолжения работы по тематике озона. А когда появились публикации об озоновой аномалии над Антарктидой, я подготовил предложения по экспедиционным измерениям по этой проблеме и представил свою программу в Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт — ведущую организацию по полярным исследованиям.

В рамках Советской антарктической экспедиции 1987-1988 годов мы провели свои первые антарктические измерения, которые вызвали большой интерес международного научного сообщества.

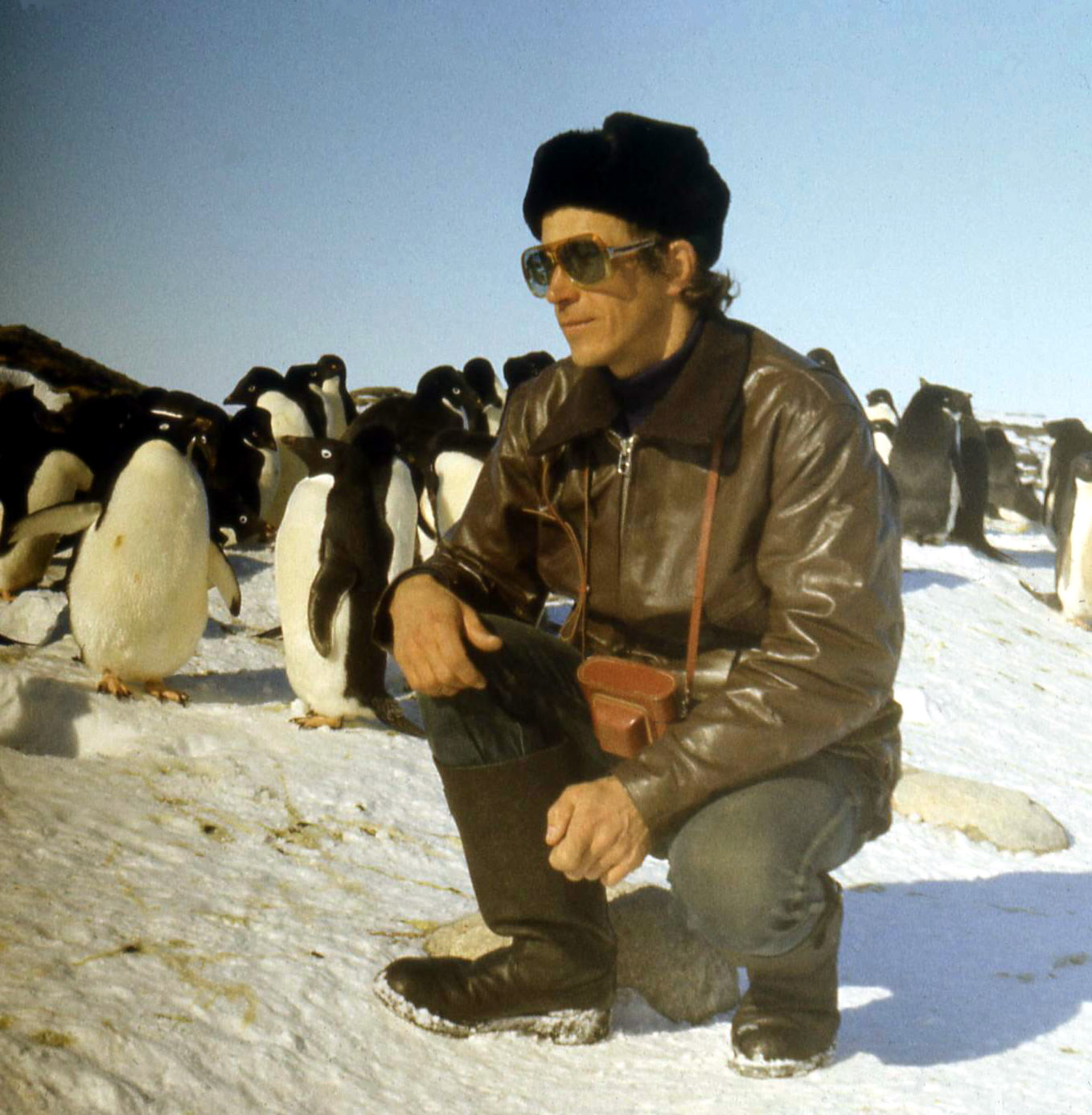

В экспедиции

Фото: из личного архива

В Антарктиде я был один раз, но побывал на трех станциях: «Молодежная», «Мирный» и «Восток». Последняя считается самой суровой. Причем на «Восток» я летел на самолете, с которого проводил измерения концентрации озона. Это была целая эпопея. Необходимо было получить разрешение, договориться со всеми. Но в итоге вопрос решился командиром экипажа. Он спросил, что мне нужно. Я ответил: электропитание в 220 вольт и дырка в фюзеляже. Он сказал: «О, дырок тут у нас много — сплошные щели». Это был самолет «Ил-14». Отличный самолет. Вот таким образом, с помощью дырки в фюзеляже, выполнены первые самолетные измерения концентрации озона по трассе «Мирный»–«Восток»–«Мирный».

Источник