Отношение земли с космосом

Путь Истинного Я

Давайте поговорим опять о Сириусе и Земле. Вы находитесь здесь, и именно отсюда мы начнём в глобальном масштабе. Глядя отсюда, где мы находимся, с этой третьей от Солнца планеты, нам не так уж просто понять сокровенную связь Земли с Сириусом.

Вам придётся выйти наружу, в глубокий космос, к таким явлениям, как это, которого вы можете и не распознать — по крайней мере, большинство людей этого не знает. Это квазар, и величины он необычайной. Он пренебрегает всеми законами физики, и мы понятия не имеем, что там такое вообще происходит. Но я хочу отметить как раз не это.

Следующая фотография нам немного ближе и привычнее. Это галактика, явно не наша, потому что довольно трудно сделать снимок самого себя изнутри самого себя. (Скопление в правом нижнем углу — это туманность, и она почти наверняка много, много ближе самой галактики; между собой они не связаны.) Обратите внимание на звёзды, выходящие из галактики по белой спирали. Точно на 180 градусов от одной из спиралей выходит другая развёртывающаяся спираль. Насколько я знаю, известно восемь форм галактик — хотя, все они являются лишь функциями друг друга, и это — базовая модель.

замечали невидимой части Реальности, либо они не считали её важной. Но невидимая сторона нашей Реальности в действительности значительно больше видимой стороны и, вероятно, важнее. В самом деле, если бы полный электромагнитный спектр составил линию длиной около двух ярдов, то видимый свет, с помощью которого мы видим предметы, составил бы лишь полоску шириной в 1/32 дюйма. Иными словами, видимая часть Реальности значительно меньше, нежели один процент от целого — почти ничто. На самом деле, наш настоящий дом — невидимая вселенная.

Более того, существуют явления даже за пределом электромагнитного спектра, что мы только сейчас начинаем понимать. К примеру, обнаружили, что когда старое солнце взрывается и умирает, как изображено в правом нижнем углу этого снимка, то подобное явление, похоже, встречается только в тёмной области спирали (обозначенной стрелкой А), указывая на то, что существует различие между глубоким космосом (стрелка В) и внутренним космосом между световыми спиралями. Итак, начинает приходить понимание того, что существуют значительные различия между двумя областями космоса, равно как и между тёмной и светлой областями галактики. У тёмных областей спирали, которые, вероятно, связаны со светлыми, есть какие-то отличия.

Исследование этих характеристик галактической спирали привело к следующему открытию. Другие учёные заметили, что поскольку наша солнечная система движется сквозь пространство космоса, она не перемещается по прямой линии, а по спирали. Однако, такое движение по спирали невозможно до тех пор, пока мы не будем гравитационно связаны с другим большим телом, таким, как другая солнечная система либо что-то ещё большее. Например, многие люди думают, что Луна вращается вокруг Земли, верно? Это не так. Такого никогда не было.

Земля и Луна вращаются вокруг друг друга, и между ними существует третья составляющая, расположенная точно на расстоянии одной трети расстояния от Земли до Луны, что есть точка вращения, и Земля и Луна вращаются вокруг этой точки по спиральной модели, в то же время вращаясь вокруг Солнца. Это происходит потому, что Земля связана с очень большим телом, коим является Луна. Наша Луна огромна, и это заставляет Землю двигаться определённым образом. А поскольку вся солнечная система движется по спирали сквозь пространство космоса точно таким же образом, значит, вся солнечная система должна быть связана гравитацией с неким иным очень большим телом.

Итак, астрономы начали поиск такого тела, который бы притягивал к себе нашу солнечную систему. Сначала они сосредоточили свои поиски на определённой области небосвода, связанной с нами, затем они сужали поиск до тех пор, пока наконец не остановились на одной определённой солнечной системе. Мы связаны со звездой Сириус — с Сириусом А и с Сириусом Б. Наша солнечная система и система Сириуса теснейшим образом связаны посредством гравитации. Мы движемся в космосе вместе, по спирали, вокруг общего центра. Наша судьба и судьба Сириуса тесно связаны между собой. Мы являемся одной единой системой!

С тех самых пор, как учёным стало известно о том, что тёмная часть внутри спиральной галактики обладает особыми характеристиками, они обнаружили, что звёзды не просто движутся наружу вдоль закрученных рукавов спирали. Если бы кто-то крутил водяной шланг у себя над головой, а вы могли наблюдать эту картину сверху, то вы увидели, что капельки воды начинают двигаться словно бы по спирали. Можете себе это представить? Каждая отдельная капелька, тем не менее, движется вовсе не по спирали, а движется она по лучу, прочь по прямой линии от центра вращения; но это только внешняя видимость — будто она движется по спирали. Также точно происходит в галактике. Каждая из этих звёзд на самом деле движется радиально в центробежном направлении.

Одновременно с радиальным центробежным движением, звёзды, независимо от всей системы в целом, также перемещаются из одного рукава через тёмный свет — в белый свет, по орбите вокруг всей галактической системы. Завершение одного такого цикла должно занимать — я не знаю — миллиарды лет.

Согласно исследованию одного австралийского учёного, это спиральное движение двух звёзд Сириусов оказалось просто совершенно идентичным геометрии молекулы ДНК. Это заставляет предположить, что возможно, существует связь между развёртыванием этих явлений, и что события происходят согласно некоего рода большего плана, подобно тому, как развивается человеческое тело, следуя заложенной в ДНК информации. Конечно, это только предположение, но если следовать принципу «как внизу, так и наверху», то вероятность этого велика. Итак, мы имеем два связанных между собой вопроса, ждущих ответа. Один: почему Сириус так важен, что было объяснено нашей гравитационной связью с ним. Другой: почему эта чрезвычайно ускоренная модель эволюции, которую мы ощущаем на Земле сегодня, имеет место именно в этот момент истории? Давайте продолжим глядеть на небеса. Но прежде я хочу поделиться с вами двумя случайно попавшими ко мне фактами.

Источник

Взаимодействие Земли и Космоса

Положение Земли в пространстве, физические поля, строение поверхности, форма и размеры небесного тела оказывают существенное влияние на ее взаимодействие с Космосом, однако и Космос оказывает свое воздействие на Землю.

Солнечно-земные связи.Генеральная схема солнечно-земных связей включает электромагнитное и корпускулярное излучения (рис. 3.7), которые обусловливают ряд процессов и явлений во всех геосферах (например, полярные сияния, магнитные бури и связанные с ними последствия). Активность Солнца различна, выделяют периоды, когда в результате происходящих на Солнце процессов наша планета получает дополнительное (по сравнению с излучением Солнца в спокойном состоянии) излучение, которое влияет на характер многих земных процессов.

Под солнечной активностью обычно понимают совокупность всех физических и энергетических изменений, происходящих на Солнце и вызывающих на нем видимые образования: пятна и факелы в фотосфере, флоккулы и вспышки в хромосфере, протуберанцы в короне.

Солнечная вспышка — взрывообразное высвобождение большого количества энергии, происходящее обычно вблизи больших групп солнечных пятен. Вспышка сопровождается резким возрастанием яркости излучения во всех диапазонах волн, а также выбросом плазменных частиц, которые воздействуют на межпланетную среду и планеты.

Рис. 3.7. Схема солнечно-земных связей (по Л.И.Мирошниченко, 1981)

Более 350 лет назад, сразу же после открытия телескопа, было обнаружено, что на ослепительно ярком диске Солнца время от времени появляются пятна. В последующем было установлено, что температура в области пятен на 1000—1500 К ниже температуры поверхности Солнца, вследствие чего они кажутся относительно темными и хорошо заметны на фотосфере. Продолжительность существования солнечных пятен различна и колеблется от нескольких часов до месяцев. Размеры пятен также непостоянны и изменяются от нескольких сотен до десятков и сотен тысяч километров в поперечнике. Пятна концентрируются главным образом в широтных зонах от 5° до 35-40° каждого полушария Солнца и отсутствуют в полярных и экваториальных областях.

Согласно одной из гипотез, более низкие температуры в области расположения солнечных пятен связаны с процессами неравномерного конвективного перемешивания основных солнечных газов — водорода и гелия, в результате чего конвективный поток, подойдя к фотосфере, имеет более низкую температуру, чем окружающие его участки. По другим представлениям, более низкая по сравнению с фотосферой температура в области солнечного пятна обусловлена тем, что часть тепловой энергии пятна превращается в энергию его магнитного поля.

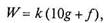

Для количественной характеристики солнечной активности используют разные числовые показатели, установленные в основном эмпирическим путем. Среди них — число <индекс) Вольфа, которое вычисляется по формуле

где k — коэффициент, зависящий от условий наблюдений и вида инструмента; g — число групп и отдельных пятен; f — общее число всех пятен (в группах и отдельных пятен).

Из формулы видно, что индекс Вольфа — суммарный показатель, который характеризует пятнообразовательную деятельность Солнца, но не учитывает качественную сторону солнечной активности — мощность пятен и их устойчивость во времени.

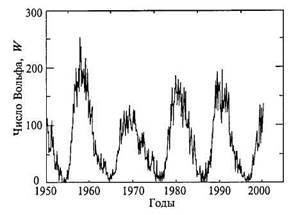

В 1843 г. астрономом Г. Швабе было установлено, что все элементы солнечной активности претерпевают многолетние изменения, явно обнаруживая цикличность. Обстоятельные исследования были проделаны Вольфом, который установил, что средняя продолжительность цикла колебаний числа солнечных пятен близка к 11 годам. Исходя из непосредственных наблюдений, ученые определяют число солнечных пятен ежедневно, ежемесячно и ежегодно. Таким образом рассчитывают годы максимума и минимума солнечной активности, что удобно иллюстрировать с помощью графика (рис. 3.8). Максимальный уровень солнечной активности был зарегистрирован в 1957 г.

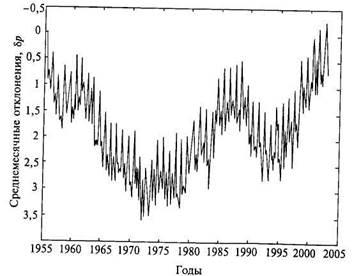

Рис. 3.8. Колебания солнечной активности (чисел Вольфа W) за период с 1950 по 2000 г. (по Н.С.Сидоренкову, 2002)

Очевидно, что 11-летний цикл не является единственным среди колебаний солнечной активности и правильнее выделять 22-летний, состоящий из двух 11-летних циклов разного знака (четный и нечетный). В свою очередь, допускают существование 44-летнего цикла. В деятельности Солнца отмечена цикличность и более крупного масштаба, прежде всего 80 —90-летний цикл, который имеет важное значение для объяснения многолетних колебаний общей циркуляции атмосферы (иногда его причисляют к вековым ритмам).

Солнечная активность — фактор, влияющий на многие процессы в географической оболочке. Первыми встречают солнечную радиацию верхние слои земной атмосферы. Нарушения в ионосфере, возникающие в периоды повышения солнечной активности, отражаются на характере атмосферных процессов в этом слое и вызывают соответствующие изменения в стратосфере и тропосфере, а также в других оболочках планеты.

Движения Земли.Земля совершает множество движений одновременно. В географии принято учитывать орбитальное и суточное вращения, движение системы Земля — Луна, изменение скорости вращения Земли, а также колебания оси вращения.

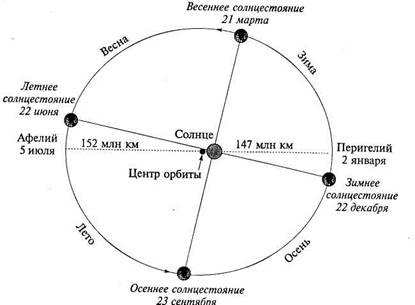

Орбитальное движение. Вокруг Солнца Земля движется по эллиптической орбите, в одном из фокусов которой расположено Солнце. Скорость орбитального движения равна 29,765 км/с, период обращения — год (365,26 средних солнечных суток). Скорость движения Земли по орбите тем выше, чем меньше радиус — вектор (расстояние от Земли до Солнца). Расстояние между Землей и Солнцем в течение года меняется незначительно: в перигелии оно уменьшается до 147,117 млн км, в афелии увеличивается до 152,083 млн км (рис. 3.9). В перигелии Земля бывает в начале января, следовательно, ее движение по орбите происходит быстрее, поэтому зимнее полугодие в Северном полушарии короче, чем в Южном.

Земная ось наклонена по отношению к плоскости орбиты под углом 66°33′. В процессе движения ось перемещается поступательно, поэтому на орбите возникают четыре характерные точки: два равноденствия и два солнцестояния. В дни равноденствий радиус-вектор находится в плоскости экватора, а светораздельная линия делит все параллели пополам. Благодаря этому солнечные лучи на экваторе в полдень падают отвесно и на всем земном шаре день равен ночи (на полюсах происходит смена дня и ночи). Различают весеннее (21 марта) и осеннее равноденствия (23 сентября). В дни солнцестояний плоскость экватора наклонена по отношению к солнечному лучу (и радиус-вектору орбиты) под углом 23°27′. Солнце в этот момент находится в зените над одним из тропиков. Различают летнее (22 июня) и зимнее (22 декабря) солнцестояния.

С наклоном земной оси к плоскости орбиты связано наличие таких характерных параллелей, как тропики и полярные круги.

Рис. 3.9. Орбитальное движение Земли вокруг Солнца

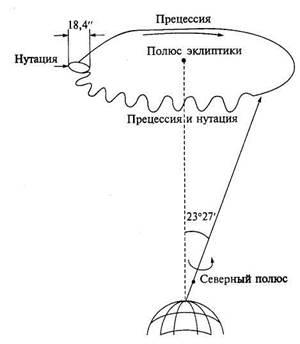

Угол наклона земной оси к эклиптике колеблется в интервале 22°07’—24°57′; в современную эпоху (по определению 1900 г.) он составляет 23°27’08». Линия пересечения плоскости экватора с плоскостью эклиптики, на которой лежат точки равноденствий, перемешается навстречу движению Земли по орбите, благодаря чему тропический год короче сидерического (солнечного). Земная ось совершает движения в теле Земли, описывая конус. Время, за которое земная ось описывает полный конус, называется прецессионным ритмом (25 735 тропических лет). От наклона плоскости экватора к эклиптике зависит поступление солнечной радиации на разные широты (чем больше угол, тем выше выраженность сезонов).

Суточное вращение Земли происходит вокруг оси, которая в силу гироскопического эффекта стремится сохранить постоянное положение в пространстве. Вращение Земли осуществляется равномерно, однако скорость вращения испытывает флуктуации. Отрезок времени между последовательными прохождениями плоскости меридиана данной точки через центр Солнца называют солнечными сутками. Земля вращается против часовой стрелки, если смотреть с северного полюса (Солнце восходит на востоке и заходит на западе). Ось вращения, полюсы и экватор являются основой географической системы координат.

Географические следствия суточного вращения Земли:

смена дня и ночи — изменение в течение суток положения Солнца относительно плоскости горизонта данной точки;

деформация фигуры Земли — сплюснутость с полюсов (полярное сжатие), связанная с возрастанием центробежной силы от полюсов к экватору;

существование силы Кориолиса, действующей на движущиеся тела (чем больше угловая скорость вращения Земли, тем больше сила Кориолиса);

суперпозиция центробежной силы и силы тяготения, дающая силу тяжести. Центробежная сила растет от нуля на полюсах до максимального значения на экваторе. В соответствии с уменьшением центробежной силы от экватора к полюсу, сила тяжести увеличивается в том же направлении и достигает максимума на полюсе (где она равна силе тяготения).

Движение системы Земля—Луна. Луна создает приливное торможение суточного вращения нашей планеты, которое имеет большое географическое значение, если рассматривать длительные (в сотни миллионов лет) отрезки геологического времени. Приливное торможение, вызывая замедление вращения, уменьшает полярную сплюснутость Земли и силу Кориолиса, отклоняющую движущиеся массы воздуха и воды, т. е. влияет на циркуляцию атмосферы и океаносферы, от чего в свою очередь зависят условия климата. Полагают, что из-за замедления суточного вращения Земли продолжительность суток за последний 1 млрд лет возросла на 6 ч. С удлинением суток за счет действия приливного трения сила Кориолиса уменьшается, однако этот фактор важен только в вековом аспекте, так как для небольших отрезков времени угловая скорость принимается постоянной.

Полагают, что взаимодействие Земли и Луны могло быть одним из возможных факторов первичного разогрева планеты, при условии, что Луна первоначально была существенно ближе к Земле. Если считать, что расстояние между Луной и Землей первоначально могло быть в 10 раз меньше современного, то тогда приливная волна была бы в 100 раз интенсивнее. Поскольку приливная волна создает в теле Земли и Мировом океане внутреннее трение, происходит выделение энергии, которой вполне достаточно для расплавления Земли.

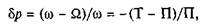

Изменения скорости вращения Земли. Неравномерность суточного вращения Земли принято характеризовать безразмерной величиной — среднемесячным отклонением (δр):

где Т — длительность земных суток; П — длительность атомных суток, равная 86 400 с; ω = 2π/Т и Ω = 2π/П — угловые скорости, соответствующие земным и атомным суткам.

По данным наблюдений за Луной, Солнцем и планетами, изменения скорости вращения Земли известны с XVII столетия (точность этого временного ряда очень низкая). В 1955 г. были введены атомные часы, что позволило вычислять значения (Т-П) с большей точностью.

Рис. 3.10. Среднемесячные отклонения длительности земных суток от эталонных за период 1955 — 2000 гг. (по Н. С. Сидоренкову, 2002)

Анализ многолетних колебаний различных характеристик выявил наличие в их изменении периодов, что является следствием существования соответствующего периода в изменении скорости вращения Земли. Ход среднемесячных значений δр во времени иллюстрирует рис. 3.10. Очевидно, что с 1956 по 1961 г. вращение Земли ускорялось, с 1961 по 1972 г. замедлялось и с 1973 по 1988 г. снова ускорялось. Ускорение, начавшееся в 1973 г., вероятно, продлится (несмотря на некоторое заметное замедление скорости вращения в 1989 и 1990 гг.) до 2005-2010 гг.

Рис. 3.11. Схема движения оси вращения Земли в пространстве (по Н. С. Сидоренкову, 2002)

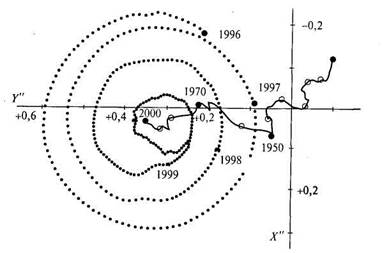

Движение полюсов Земли. В 1765 г. Л. Эйлер теоретически доказал, что если ось вращения не совпадает с осью фигуры Земли, то должно происходить движение географических полюсов вокруг полюсов фигуры с периодом 305 звездных суток. В 1891 г. А.Чанд-лер опубликовал результаты, из которых следовало, что такой период существует, но его продолжительность составляет 428 суток. Оказалось, что период в 305 суток характерен для абсолютно твердой Земли. Поскольку этого нет, то упругие деформации Земли вызывают увеличение периода с 10 до 14 месяцев. Так как океаны и материки расположены несимметрично относительно оси вращения Земли, должно происходить непрерывное изменение момента инерции соответствующих масс относительно оси вращения. Из законов механики известно, что такого рода система не может вращаться совершенно спокойно. Если бы ось Земли, подобно маховому колесу, лежала в неподвижных подшипниках, возникли бы «биения» такого маховика. Для земного шара, вращающегося без всяких неподвижных подшипников, законы механики требуют непрерывного смещения самой оси вращения внутри тела Земли — прецессии, а следовательно, и перемещения — нутации полюсов в пространстве. Эти процессы показаны на рис. 3.11—3.12.

Рис. 3.12. Траектория движения полюса за период с 1996 по 2000 г. (по Н.С.Сидоренкову, 2002). Сплошная линия — траектория среднего положения полюса за период с 1890 по 2000 г.

Нутация полюсов имеет важное географическое следствие, поскольку с ней связаны многие процессы. По исследованиям В.В.Шулейкина, вследствие нутации полюсов происходит перераспределение масс воздуха при смене сезонов. Аналогичные явления обнаружены и в океаносфере: смещения полюсов Земли через изменения центробежной силы приводят к деформации водной поверхности и обусловливают соответствующие изменения наклона уровня Мирового океана, интенсивность океанических течений, характер взаимодействия между океаном и атмосферой и, как следствие, изменения атмосферной циркуляции. Этот взаимосвязанный механизм существует непрерывно и, видимо, играет важную роль в формировании климата нашей планеты.

Контрольные вопросы

Когда и как возникла Вселенная и что с ней происходит?

Каковы основные гипотезы возникновения Солнечной системы?

Каков состав Солнечной системы?

Каковы общие особенности и в чем различия строения планет Солнечной системы?

Каким представляется образование Земли?

Каково внутреннее строение Земли?

Каковы особенности строения и функционирования планет земной группы?

Какое положение занимает Земля в Солнечной системе?

Какое влияние Солнце оказывает на Землю и как оно проявляется?

В чем заключается множественность движений Земли и их географические следствия?

Как изображают фигуру Земли?

ЛИТЕРАТУРА

Будыко М. И., Ронов А. Б., Яншин А. Л. История атмосферы. — Л., 1985.

Вронский В. А., Войткевич Г. В. Основы палеогеографии. — Ростов-на-Дону, 1997.

Гаврилов В. П. Загадка геотектоники. — М., 1988.

Гангнус А. Ритмы нашего мира. — М., 1971.

Гангнус А. Через горы времени. — М., 1973.

Голованов Л. В. Созвучье полное в природе. — М., 1977.

Зигелъ Ф.Ю. Вещество Вселенной. — М., 1982.

Колтун М.М. Солнце и человечество. — М., 1981.

Конюхов А. И. Геология океана: загадки, гипотезы, открытия. — М., 1989.

Кэлдер Н. Беспокойная Земля. — М., 1975.

Левитан Е. П. Эволюционирующая Вселенная. — М., 1993.

Максимов Е.В. Ритмы на Земле и в Космосе. — СПб., 1995.

Маракушев А. А. Происхождение Земли и природа ее эндогенной активности. — М., 1999.

Мирошниченко Л. И. Солнечная активность и Земля. — М., 1981.

МонинА. С. История Земли. — Л., 1977.

Монин А. С, Шишков Ю.А. История климата. — Л., 1979.

Озима М. Глобальная эволюция Земли. — М., 1990.

Орленок В. В. Физика Земли, планет и звезд. — Калининград, 1991.

Резанов И. А. Эволюция земной коры. — М., 1985.

Рудник В. А., Соботович Э.В. Ранняя история Земли. — М., 1984.

Сидоренков И. С. Физика нестабильности вращения Земли. — М., 2002.

Сорохтин О. Г., Ушаков С. А. Глобальная эволюция Земли. — М., 1991.

Фишер Д. Рождение Земли. — М., 1990.

Флинт Р. Ф. Ледники и палеогеография плейстоцена. — М., 1963.

Флинт Р. Ф. История Земли. — М., 1978.

Хаин В. Е. Основные проблемы современной геологии. — М., 1994.

Холленд X. Химическая эволюция океанов и атмосферы. — М., 1989.

Чижевский А.А., Шишина Ю. Г. В ритме Солнца. — М., 1969.

Шолпо В. Н. Структура Земли: упорядоченность или беспорядок. — М., 1986.

Источник