Островная структура вселенной это

Вскоре после изобретения телескопа внимание наблюдателей привлекли многочисленные светлые пятна туманного вида, или туманности, видимые неизменно в одних и тех же местах в разных созвездиях. Их заносили в каталоги с чувством досады на то, что они мешают открывать кометы, имеющие вид таких же туманностей, но отличающиеся своим перемещением на фоне звездного неба, подобно планетам. К концу прошлого века у некоторых из них была обнаружена спиральная форма. В таких спиральных туманностях из туманного ядра, более яркого к центру, выходят ветви, или рукава, закручивающиеся вокруг ядра по спирали подобно часовой пружине.

Края этих туманностей оказались состоящими из множества чрезвычайно слабых звезд. Туманность оказалась, как говорят, разрешенной на звезды. Стало ясно, что ближе к центру сплошное туманное сияние получается лишь вследствие слияния для нас в одну сплошную массу мириадов звезд, расположенных очень тесно. Эти фотографии сразу показали, что перед нами не облако пыли, светящееся отраженным светом, и не облако разреженного газа, а чрезвычайно далекая звездная система.

Те спиральные туманности, которые еще не разрешены на звезды, — по-видимому, такие же звездные системы, только слишком далекие от нас, чтобы их структуру могли различить современные телескопы.

В 1944 году удалось разрешить на звезды и центральную часть спиральной туманности в Андромеде и обе небольшие туманности эллиптической формы. Оказалось, что они ее соседки.

До этого многие допускали, что эллиптические туманности и центральные части спиральных туманностей состоят не из звезд, а из газа или метеоритной пыли.

Спектры подтверждают звездную природу спиральных туманностей. Это спектры поглощения, очень похожие на спектр Солнца; они показывают, что большинство звезд в них — желтые звезды солнечного типа. По смещению темных линий в спектрах спиральных туманностей определяют скорости их движения. Как целое они движутся со скоростью сотен километров в секунду.

Окончательно природа спиральных туманностей вскрылась, когда в них на упомянутых фотографиях были найдены и цефеиды, и долгопериодические переменные, и яркие голубоватые звезды. Позднее открыли в спиральной туманности Андромеды, на ее краях, шаровые звездные скопления, вполне подобные окружающим нашу Галактику, но вследствие их дальности едва отличимые по своему виду от ярких звезд.

Были открыты в спиральных туманностях и огромные клочья разреженного газа, дающие спектр из ярких линий и опять-таки подобные тем, какие кое-где встречаются в межзвездном пространстве внутри Галактики.

Спиральная туманность Андромеды кажется больше и ярче всех потому, что она ближе всего к нашей Галактике. Расстояние до нее составляет 850 тысяч световых лет. Вот оно, это ближайшее расстояние! Свет ее, доходящий сейчас до нас, покинул туманность Андромеды в ту пору, когда на Земле не было еще человечества, но и тогда она выглядела так же, как выглядит сейчас. Размер ее составляет около 50 тысяч световых лет по диаметру, но в направлении, перпендикулярном к плоскости ее наибольшего распространения, она во много раз тоньше — сильно сплющена. Сопоставляя вид туманностей, таких, как в Треугольнике (почти круглых внешних очертаний), в Андромеде (продолговатой или эллиптической) и в Деве (веретенообразной), мы должны заключить, что различие их вида определяется поворотом (ракурсом) по отношению к нам.

Очевидно, эти звездные системы (которые мы теперь имеем полное право называть галактиками, поскольку они — такие же громадные звездные системы, как наша Галактика) имеют сплющенную чечевицеобразную или линзообразную форму и зачастую спиральную структуру. Галактика в туманности Треугольника лежит перед нами «плашмя», галактика в созвездии Андромеды своей плоскостью симметрии наклонена к нам, а галактика в созвездии Девы повернута к нам ребром. Кстати сказать, вдоль веретена, каким она представляется, видна темная полоска. Такие темные полоски видны у многих галактик веретенообразного вида. Несомненно, что это — скопление темных туманностей, состоящих из метеоритной пыли, концентрирующихся к плоскости их экватора. В других галактиках, менее к нам наклоненных, также можно заметить темные области на фоне сияющей массы ядра, в рукавах и между рукавами спиральных завитков. Этим дополняется сходство далеких галактик с нашей Галактикой.

Оказалось, что галактики вращаются вокруг своей короткой оси, перпендикулярной к плоскости их экватора. Спиральная галактика в Андромеде во внешних своих частях вращается, как твердое тело, например как колесо телеги. Это означает, что внешние ее части, дающие мало света и содержащие, казалось бы, поэтому мало звезд, тем не менее имеют большую массу. В исследованной недавно галактике в созвездии Треугольника внутренние части, до расстояния в 3 тысячи световых лет от центра, также вращаются как твердое тело. Наружу, наоборот, скорость вращения уменьшается очень быстро. Отсюда следует, что, в противоположность галактике, находящейся в Андромеде, здесь большая часть массы сосредоточена в центральном ядре. Масса эта составляет миллиард масс Солнца, как это устанавливается вычислением на основании наблюденной скорости вращения.

Звезды в пространстве группируются, как мы видим, в гигантские системы преимущественно спиральной формы. Последние, как острова, раскинуты в безбрежном океане вселенной. Острова вселенной или островные вселенные — вот как часто именуются галактики. В некоторых местах, как, например, в созвездии Девы, галактики группируются в облака галактик — острова вселенной образуют архипелаг. В некоторых местах неба в телескоп или на фотографии можно насчитать больше далеких островов вселенной, чем отдельных звезд, относящихся к нашей Галактике.

Масса нашей Галактики, оцениваемая сейчас разными способами, равна двумстам миллиардам масс Солнца, причем 1/1000 ее заключена в межзвездных газе и пыли. Масса галактики в Андромеде почти такова же, а масса галактики в Треугольнике оценивается в двадцать раз меньше.

«Где граница мира и что за ней?» постоянно спрашивало себя человечество, пока развитие философии, приведшее к основным положениям диалектического материализма, не заставило нас признать, что у вселенной, или мира, нет границ. Это убеждение поддерживается всем развитием науки.

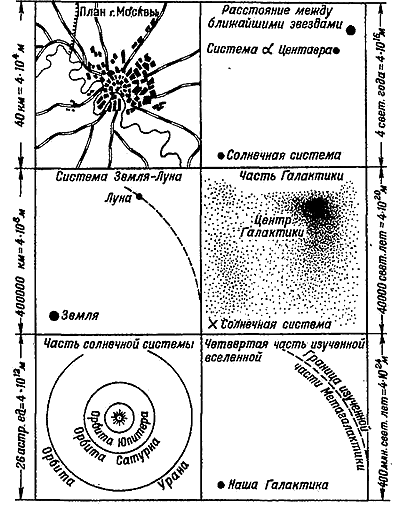

Было время, корда богословы исчисляли границу мира как расстояние до сферы неподвижных звезд в 700 тысяч километров. Это стало сомнительным уже после измерения расстояния до ближайшего небесного тела — Луны (385 тысяч километров). Еще дальше отодвинулись границы вселенной с определением расстояния Земли и планет от Солнца. Измеренные потом расстояния до звезд превзошли самые щедрые оценки расстояния до границы мира, а теперь известны галактики, отстоящие от нас на сотни миллионов световых лет.

Несомненно, что когда удастся исследовать подробнее более далекие от нас галактики, среди них окажутся такие, которые не уступят нашей ни по размеру, ни по массе, а может быть, будут и больше, чем она. Но, в конце концов, убедившись, что Земля не центр мира, что она не наибольшая из планет, что наше Солнце не самое большое, не самое яркое, не можем ли мы после всех этих ударов по нашему ложному самолюбию наконец «позволить себе роскошь» считать, что мы живем в одной из наибольших галактик, хотя и на ее краю?

Мы с вами — жильцы крайнего флигеля, но одного из самых крупных домов звездного города, называемого вселенной.

В наше время некоторые идеалистически настроенные ученые зарубежных стран стремятся доказать в угоду религии, что мир хотя и безграничен, но конечен, как глобус для ползающего по нему муравья.

Такие ученые вычисляли «радиус мира», но уже не раз развитие наблюдательной астрономии опрокидывало все их расчеты, приводя к открытию галактик, лежащих от нас дальше, чем позволял их «радиус мира».

В настоящее время самому большому в мире телескопу доступны на всем небе около 100 миллионов островных вселенных, или галактик.

Расстояния до наиболее далеких из них доходят до 600 миллионов световых лет.

Все видимые галактики, а также и великое множество других, более далеких, которые будут открыты гигантскими телескопами будущего, образуют великое скопление галактик, называемое метагалактикой. Если галактики — острова вселенной, то метагалактика — это огромнейший архипелаг, а когда мы дойдем со своими телескопами до границ метагалактики, то, быть может, будут открыты другие метагалактики, подобные нашей, и так без конца.

Подведем итог развитию наших знаний о месте человека во вселенной, насколько мы представляем себе сейчас ее строение. Представим этот итог в виде вашего адреса, уважаемый читатель. Мы позволим себе для примера этот адрес написать сами и лишь последние строчки попросим заполнить вас.

Источник

Островная структура вселенной это

История астрономии. Островные Вселенные

Античная астрономия

Античная астрономия