Бог солнца у славян: имя, фото. Бог солнца в славянской мифологии

Наши предки восточные славяне хоть и утопали во мраке язычества и поклонялись не единому Богу, а целому пантеону богов, представляющих собой силы природы, были между тем людьми неглупыми и весьма наблюдательными. Они заметили, например, что каждому времени года соответствует своя, определённая фаза небесного светила. Вот только вывод сделали несколько поспешный ― если характер солнца меняется четырежды в год, значит, и богов, им повелевающих, должно быть четверо.

Четырёхликий бог солнца у славян

Логика их рассуждений была проста и по-житейски понятна. Не мог же в самом деле один и тот же бог устраивать летом жару, от которой выгорала земля, а зимой позволять морозам сковать природу льдом. Вот и возложили ответственность за всё происходящее в годичном цикле на четырёх богов ― Хорса, Ярилу, Даждьбога и Сварога. Таким образом, бог солнца в славянской мифологии получился четырёхликим.

Бог зимнего солнца

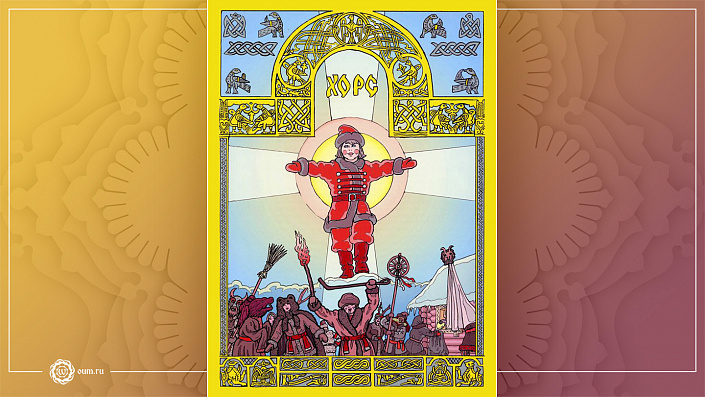

Новый год у наших предков наступал в день зимнего солнцестояния, то есть в конце декабря. С этого дня и до весеннего солнцестояния в свои права вступал Хорс. Этот бог солнца у славян имел вид некоего мужа средних лет, облачённого в плащ лазурного цвета, под которым виднелась рубаха, сшитая из грубого полотна, и такие же порты. На его румяном от мороза лице всегда лежала печать грусти от сознания своего бессилия перед ночными холодами.

Однако он был вполне способен усмирить метели и вьюги. При появлении его на небосклоне они почтительно затихали. Хорс любил в свою честь шумные празднества, сопровождавшиеся хороводами, пением и даже купанием в прорубях. Но была у этого божества и тёмная сторона ― одно из его воплощений отвечало за лютые зимние морозы. У славян днём Хорса считалось воскресенье, а металлом ― серебро.

Весенний и легкомысленный бог

С наступлением весны Хорс удалялся на покой, а его место занимал Ярило ― следующий по очереди бог солнца у славян. Он царствовал вплоть до летнего солнцестояния. В отличие от скромного на вид Хорса, Ярило представлялся в виде молодого голубоглазого красавца с золотистыми волосами. Живописно украшенный алым плащом, он восседал на огненном коне, отгоняя запоздалые холода пылающими стрелами.

Правда, ещё в те времена злые языки приписывали ему определённое сходство с любвиобильным греческим богом Эросом и даже с Вакхом ― богом вина и шумных веселий. Возможно, что и была в том доля истины, ведь под лучами весеннего солнца кружил хмель сладострастия буйные головы наших предков. За это и называли его славяне богом молодости и (понизив голос) любовных утех.

Летний повелитель солнца

Но проходили весенние дни, и в свои права вступал следующий бог солнца. У восточных славян он изображался самым величественным и полным достоинства повелителем дневного светила. Имя его было Даждьбог. Он вершил свой путь по небу, стоя в колеснице, запряжённой четвёркой златогривых крылатых коней. Сияние от его щита было тем самым солнечным светом, который озарял землю в погожие летние дни.

Почитание Даждьбога у наших предков было столь широким, что следы его капищ были обнаружены учёными при раскопках большинства древнерусских городищ. Характерной особенностью его культа является наличие рун ― образцов древней сакральной письменности, предназначенных для защиты их владельца от злых сил и помощи во всех начинаниях. Необычен и знак Даждьбога ― солярный квадрат. Это равносторонний четырёхугольник, в который вписан крест с загнутыми под прямым углом краями.

Осенний бог

И наконец, последний бог солнца в легендах славян — это Сварог. Вся осень с её ненастными днями и первыми ночными заморозками была периодом его царствования. Согласно легендам, Сварог принёс людям много полезных и нужных знаний. Он научил их добывать огонь, ковать металл и обрабатывать землю. Даже привычный в крестьянском хозяйстве плуг является подарком Сварога. Хозяек же он научил делать из молока сыр и творог.

Сварог ― самый старый бог солнца у древних славян. Он нарожал сыновей, которые пополнили собой пантеон языческих богов и вообще успел очень многое за свою жизнь. Но старость берёт своё, и поэтому его осеннее солнце холодное и тёмное. Как все старики, Сварог любит погреться. Его капищем (местом поклонения) может служить любая кузница или просто печь ― было бы лишь тепло старым костям. Это имеет подтверждение и в находках археологов. Его изображения встречались, как правило, в местах, где прежде разводился огонь.

Древнеславянский бог Ра

В заключение следует упомянуть, что известен и ещё один бог солнца у славян. О нём сохранились лишь отголоски древних легенд. Согласно этим сказаниям, он носил то же самое имя, что и его египетский аналог Ра, и являлся отцом двух языческих богов ― Велеса и Хорса. Последний, как мы знаем, пошёл по стопам отца и со временем занял его место, правда, ограничившись лишь царствованием в зимний период. Сам же бог Ра не умер, а, согласно легенде, достигнув старости, превратился в большую и полноводную реку, именуемую Волгой.

Источник

Ярило бог весеннего солнца у славян

Славянская культура отождествляла природные явления с определенным божеством, где каждый бог являлся покровителем в определенной сфере или цикле жизни. Отношение к разным явлениям и растениям окружающего мира как к живой сущности помогало нашим предкам жить в гармонии с природой и собой.

По легендам славян бог солнца имел 4 ипостаси соответствующие времени года (жизненному циклу).

с весеннего равноденствия в силу вступал Ярило, сильный, буйный юноша любивший все вокруг;

летом чествовался Купала — олицетворение зрелости;

Данная статья посвящена богу весеннего солнца — Ярило.

Ярило среди славянских богов

Ярило сын Велеса — бог весеннего солнца олицетворяющий пробуждение природу, страсть к жизни, буйство и неистовость. Ярость во всем: быстро распускающиеся растения, потоки талой воды, стремительность и яркость красок — главное отражение характера молодого бога. Яровит считается также богом страсти, плотской любви и плодородия, к нему обращались пары желающие родить ребенка.

Ярила бог, подобно отцу Велесу, мог повелевать стихиями и животными.

Образ

Изображался Ярило бог славянского солнца молодым юношей в светлой одежде и светлыми волосами, голубыми глазами, босиком и с голым торсом восседающего на белоснежном коне.

Относится к богам умирающих и возрождающихся согласно природным циклам. Если весной он изображался как юноша дающий плодородие. То зимой в образе старика он уничтожает все, что создал вначале.

Стрелы расценивались как солнечные лучи, они же трактовались и как стрелы любви.

Другие имена Ярило: Ярила, Яровит, Руевит.

Покровительствует людям чистым лучезарным, с добрыми помыслами, любящим жизнь. Такие люди быстро влюбляются и являются страстными натурами.

Это интересно. Куклу бога весеннего солнца изображали с большим фалосом как символ плодородия и телесной любви между мужчиной и женщиной.

Атрибуты бога Ярила

Солнечный бог славя Ярило имеет много атрибутов:

стрела символизирует солнечный свет и неистовую любовь;

щит в виде золотого круга олицетворяет солнце;

металл — используется для создания мужских оберегов (золото и железо);

день недели — воскресенье.

Помимо перечисленных атрибутами весеннего солнца являются все солярные символы, а также белый конь, колосья спелой пшеницы, человеческий череп. Оберег Ярило создается с использованием любого из атрибутов и призван усилить плодородие, в том числе делается и для бездетных пар желающих зачать и родить ребенка.

Яровита изображали на белом коне в одной руке с пшеничными колосьями, в другой с черепом. Так он объезжал весенние поля даруя плодородие. Этот образ создан на основе описания празднования Ярильего дня, встречается во многих литературных и исторических источниках.

Символы

Символы славянских покровителей имеют большую силу и используются в изготовлении оберегов и амулетов. Каждый бог является покровителем определенных даров. Бог Ярило не исключение.

Символы славянского весеннего солнца и любви также имеют большую силу. Самые распространенные знаки, нашедшие доказательства в мифологии, легендах и сказаниях.

Коловрат — символ солнца восходящего над миром. Оберег Ярило «коловрат» олицетворяет вечную жизнь и победу добра в борьбе со злом.

Посолонь обозначает конец созидания, является знаком заходящего солнца.

Колард означает процветание и плодородие (в том числе и рождение детей) которые дарует молодой Яровит.

Инглия обозначает первичный огонь с которого зародилась жизнь. Ярило оберег инглия используется для усиления других знаков, например меч в звезде инглии.

Сваор-солнцеврат символизирует движение колесница огненного бога по небу, обозначает земной путь. Оберег Ярило с символом солнцеврата помогает найти свой путь и разрешить сложные ситуации. По образу солнцеврата делают куклу Спиридон-Солнцеворот.

Существует множество других знаков Ярило олицетворяющих солнце и плодородие, но не все нашли подтверждение в исторических трудах доступных современным археологам и историкам.

Сила оберега

Талисман Ярило (амулет с изображением солнца) относится к сильному оберегу положительно влияющему на раскрытие внутреннего потенциала человека, усиливает творческий потенциал и желание создавать что-то новое, усиливает энергетику обладателя.

Изображение солнца также является символом мужского плодородия.

Ношение талисманов солнца не рекомендуется людям с негативной энергетикой. Однако существует амулет черное солнце олицетворяющий связь с потусторонним миром. Подходит жрецам и людям связанным с магией.

Изготовление оберега «солнце» из нитей оберегает дом и семью от влияния негативной энергии, усиливает позитивное мышление, избавляет от депрессии и недобрых мыслей.

Изображение солнца можно использовать в украшении одежды или интерьера в виде пано, картины, вышитого или связанного изделия.

Носить солнечный оберег можно всем (детям, женщинам, мужчинам). При этом амулеты из золота или железа больше подходят мужчинам, а узелковые (из нити) или вышитые хорошо подойдут женщинам и детям.

Ярила в православном календаре (олицетворение весеннего равноденствия)

После внедрения христианства образ Руевита претерпел изменения и был частично перенесен на святого Георгия (Егория, Юрия).

Главным днем считается весеннее равноденствие 21-22 марта. В современное время праздник носит название масленицы и проводится с обрядовым сжиганием чучела. Данный обряд имеет древние славянские корни когда прощаясь с зимой сжигали обрядовую куклу Мары, прощаясь с зимой приветствовали пробуждение природы весельем и играми молодецкими. Встреча весны носила названия Яриловых гуляний.

Помимо встречи весны отмечался Ярила вешний означавший начало посевной — 23 апреля.

После проводился обряд сжигания Ярило и приветствие Купалы (день Ивана-Купала), отмечался 3 июня и ознаменовал конец весны — начало лета.

Божества связанные с Ярилой

Бог весны и плодородия связан с Яровитом (балтийский бог плодородия). Руевит также связан с Ярилой, что переводится со славянского «ръвати» как разрывающий ледяные покровы.

Также сравнивали с Костромой, где по некоторым легендам она являлась женой Ярила — ярилихой. По другим источникам женская ипостась бога солнца (данное предположение не подтверждается).

Существовал обряд чествования Ярилы и Ярилихи, что указывает на то, что это разные божества и Кострома (Костробунька) все же относится к его супруге.

Данный обряд свершался на купалу, в конце Русальей недели (15 апреля). Роль Ярилы и Ярилихи исполняли выбранные парень и девушка или ряженные куклы. Одевали в белые нарядные одежды и чествовали играми да весельем. В конце обряда чучело закапывались в землю. Обряд посвящен был главному событию славянского рода — началу посевной.

Заключение

Ярило, сын Велеса является хранителем жизни и покровителем пробуждения. плодородия и страсти. Бог солнца благоволит людям схожим с ним по характеру (веселым, влюбчивым и светлым). Оберег Ярило имеет множество вариантов от простого изображения небесного светила, до изображения самого бога и его атрибутов.

Сила символа “солнце” направлена на созидание, развитие талантов и уравновешивания характера. подходит для украшения жилья и ношения в качестве нательного талисмана. Относится к универсальным обережным знакам подходящих для детей и взрослых. Однако варианты из металла больше все же мужские.

Источник

Златоокий Хорс — бог осеннего Солнца

Вышло на небо Солнце Красное —

появился Великий Хорс.

Поднялся он на небесный свод

на своей золотой колеснице.

И отправился в путь Хорс золотоокий

по небесному своду синему,

Вниз с небес на землю поглядывая.

«Песни птицы Гамаюн», Клубок шестой

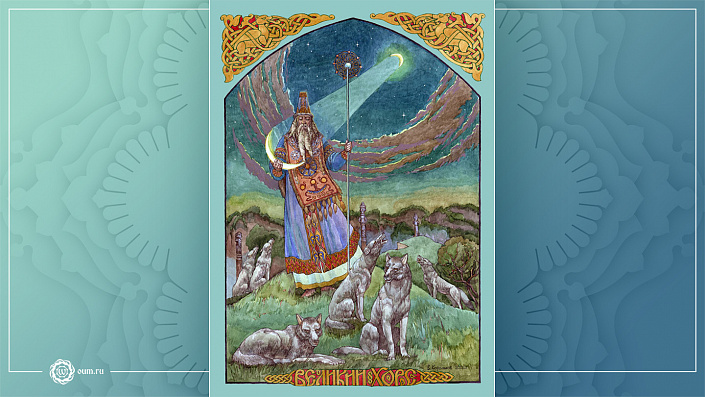

Х орс — бог солнечного света и живительной силы, один из солнечных богов русского ведического пантеона. Он является олицетворением стареющего Солнца, со дня осеннего равноденствия свой путь свершающего и символично умирающего в день зимнего солнцестояния, когда ему на смену приходит Коляда, возрождённое Солнце, на весну поворачивающее, ликом Ярилы трисветлого оборачивающееся в день весеннего равноденствия и до дня летнего солнцестояния наполняющееся ярой силой его, которой щедро одаривает Землю-Матушку и всех детей её в этот день, представ в образе бога Купалы.

Бог Хорс в славянской мифологии

В мифологии Хорс — бог солнечного диска, однако важно понимать, что он, будучи представленным в форме Солнца, являет собой преобразующую силу между Землёй и изначальным светом Ра — Истинным Солнцем — изначальным светом всемогущего самосиянного Ра — единого светлого Всевышнего Бога. Так же, как наш Дух, являющийся истинным центром сознания, так и истинное Солнце невидимо, поэтому то Солнце, что мы наблюдаем на небе, является фокусом эффекта действия истинного Солнца, и энергию этого высшего светила наше Солнце трансформирует для восприятия его мощной энергии на земном плане бытия.

В мифологических сказаниях бог Хорс упоминается наряду с Дажьбогом, на небо упавшей искрой творца Сварога рождённым, первым борцом с силами тёмной нави. В помощь ему, богу света солнечного, по велению Рода был рождён Хорс светозарный — из Солнца он вышел, дневное око, бог яркого солнечного диска.

Сын Рода бог Хорс каждое утро поднимает свою золотую ладью, в которой восседает Солнце, на небесный свод и дарит свет и тепло, озаряя просторы Земли-Матушки, благими лучами живительными её одаривая. А на вечерней зорьке опускает Хорс ладью с Солнцем за океан-море и отдыхает до утреннего восхода в саду Ирийском на волшебном острове Буяне. В мифах повествуется о четырёх богинях-помощницах Хорса и Дажьбога: Зорька Утренняя богам отворяет двери на небесный свод из златого дворца Ирия Светлого; Зорька Вечерняя закрывает врата, когда Солнце за горизонт опускается; Вечерняя Звезда и Звезда Денница 1 опекают двенадцать белых златогривых огнедышащих солнечных коней Хорса и Дажьбога.

А в то время пресветлый, великий Хорс собрался выезжать на небесный свод.

И прошёл светлый Хорс по воде золотой, и взошёл на свою колесницу.

«Песни птицы Гамаюн», Клубок шестой

В мифах встречается сказание о том, как Месяц Ясный украл у Хорса Лучезарного его супругу, богиню прекрасноликую Зарю-Заряницу. И призвал тогда светлый Хорс, протрубив в турий рог, Сварогом ему в помощь данный, всё небесное воинство — на крылатых конях примчались боги величественные, потомки Рода небесного: Семаргл Огненный, Перун Грозный, Велес Мудрый и Стрибог, словно вихрь яростный. Вернули Зарю-Заряницу Хорсу Ясноликому, а Месяц Ясный разрубил Перун надвое, и как наполняется теперь Месяц силой вновь, разрубает его Перун. С тех пор бродит по небу Месяц, ищет красавицу Зарю, но тщетно. С Ясным Хорсом она по утру небеса озаряет.

Хорс — бог осеннего Солнца, поворачивающий солнечное коло на зиму

Мифологические представления о пути Солнца исходят из того, что, наблюдая светило с земли, создаётся впечатление о его движении по небосводу, когда в реальности всё наоборот — Земля совершает круговое движение вокруг Солнца, однако важно понимать, что Земля движется по кругу, но никогда не возвращается в исходную точку пройденного пути, поскольку Солнце вместе со всеми планетами Солнечной системы также вращается вокруг более мощного Светила — центра галактики, и оно не находится в статичном положении, совершая своё движение вокруг другого центра, вероятно, более крупной галактики, являющейся для неё центром, источником энергии и силы,— всё подвержено вращению. Поэтому очевидно, что Земля, двигаясь по кругу вокруг Солнца, при этом совершает спиралевидное вращение в космическом пространстве. Во Вселенной всё находится в постоянном развитии, непрерывном движении.

В своей «ауре» Солнце удерживает силой притяжения все вращающиеся по своей орбите вокруг него планеты Солнечной системы. Солнечный год — это полный оборот вокруг Солнца, который Земля свершает за 365,242 дня. И в зависимости от положения Солнца относительно Земли год делится на четыре части (сезона), во время коих Солнце предстаёт в четырёх разных ликах.

Видимый годичный путь Солнца отмечен в четырёх точках. В дни равноденствий, когда день по продолжительности равен ночи: Солнце-Хорс пересекает экватор с севера на юг и входит в надир дня богов (солнечного года) в точке осеннего равноденствия; а Солнце-Ярило пересекает экватор с юга на север и останавливается в точке весеннего равноденствия — годовой меридиан, солнечный зенит. Солнцестояния отмечены двумя положениями Солнца на небе, наблюдаемыми с земли: вышняя точка на небосводе (в северном полушарии) Солнца-Купалы относительно экватора летом, когда день по продолжительности превышает ночь; и зимой, в нижайшей точке небосвода Солнце-Коляда вступает в свои права, когда ночь превосходит по продолжительности светлое время суток.

Бог Хорс (в разных представлениях также Световит или Авсень) считается олицетворением одного из четырёх солнечных ликов, представленного в образе стареющего Солнца, в день осеннего равноденствия выравнивающего время дня и ночи. Солнце щитом огненным сияет во все четыре стороны света, озаряя землю, и особой силой её насыщает в течение четырёх особых дней года: весеннее равноденствие — 20–21 марта, когда встречаем молодое Солнце Ярилу; осеннее равноденствие — 22–23 сентября, посвящённое стареющему Солнцу Хорсу; зимнее солнцестояние — 21–22 декабря, приветствуем возрождённое Солнце Коляду; летнее солнцестояние 20–21 июня, отмечаем возвышение на небосводе зрелого Солнца Купалы. В эти дни, празднования коих длятся несколько дней, как правило, три дня до и три дня после самого святодня, когда устанавливается мощная связь с вышними мирами, грань междумирья утончается и лучами Сурьи светлоликого насыщается земля энергией мощной ярой солнечной. Эта энергия стимулирует наше сознание к пробуждению.

Когда Солнце находится в середине своего пути на юг — в день осеннего равноденствия, знаменующего собой поворот Солнца на его годичном круговом пути на зиму, на землю идут мощные потоки энергии и светлой силы вышних миров, проявленные в виде лучей солнечного света, коими щедро одаривает Хорс Землю-Матушку. Точка равноденствия — пересечение небесного экватора с эклиптикой 2 , являющейся той областью пространства, заряженной солнечной энергией, которая способствует поддержанию жизни на земле.

В этот день Солнце равномерно освещает оба полушария земли. В северном полушарии сентябрьское равноденствие называют осенним, и оно знаменует собой начало осени. Светлое и тёмное время суток уравновешиваются, после чего дни становятся короче ночей. Это связано с наклоном земной оси к плоскости эклиптики 3 . Поэтому в каждом полушарии имеет место неравномерное распределение солнечного света в течение года. Солнце освещает южное полушарие больше осенью и зимой, поэтому в северном полушарии в это время света и тепла меньше, и наступает тёмное и холодное время года. Единственно, где день равен ночи круглогодично, — это экватор (нулевая широта). В день осеннего равноденствия Солнце восходит точно на востоке 4 и заходит точно на западе.

В этот день светлая энергия от Солнца щедро изливается на землю, пробуждая благородные порывы души в каждом из нас, раскрывая сердце свету добра и освещая путь благим устремлениям и бескорыстному служению жизни во благо всех живых существ.

Уроки бога Хорса

Солнце лучезарное обнимает своим теплом и светом весь мир. Оно не выделяет, кому дарить свет, а кому нет. Сияющий светлой созидательной силой бог Хорс учит нас бескорыстному даянию, умению пребывать в гармонии и равновесии с миром и озарять его своим внутренним светом.

Солнцеликий владыка небес Хорс учит нас преодолевать в себе тёмные тенденции, препятствующие сиянию нашего внутреннего света. Пробуждая в себе светлые энергии любви, всё тёмное сгорает в лучах этой благотворной силы. Важно понимать, что тьма побеждается светом. И бесполезно бороться во тьме с тёмными проявлениями нашего мира — лишь преобразовав их в светлые, возможно победить их.

Если вы несёте светлые тенденции в мир, одаривая всех окружающих живых существ благим светом добра и любви, вы сами являетесь солнцем, светилом во тьме невежества. Пока мы не способны контролировать свои эмоции и проявляем недовольство своим окружением, критикуем всех вокруг и пытаемся учить жизни, хотя сами ещё так далеки от идеала, мы существуем на низких вибрациях энергии. А исцеляющий, трансформирующий свет является проявлением высших энергий. Поэтому пока нет в нас этого света, ни о каких изменениях в окружающем мире и речи быть не может. Зачастую свет души гаснет под натиском внешних обстоятельств. Поэтому важно утверждать бесстрастие и пребывать в равновесии, ибо наш внутренний покой не должен зависеть от внешних обстоятельств. Мыслями своими мы формируем своё будущее, поэтому важно не думать о плохом, не наполнять свою жизнь гнетущими мыслями. Терзаться опасениями, переживаниями о том, что ещё не произошло, воображая себе вероятный ход событий, является проявлением страха и трусости. Важно понять, что такие события, вызывающие в нас чувства страха и тревоги, будут возникать до тех пор, пока не изжито само чувство страха. Пока нас одолевают страхи, они неизбежно будут принуждать нас питать эту мрачную негативную среду тёмных мыслей.

Вовне мы видим зеркальное отражение нашей собственной сути. Что мы ожидаем от внешнего мира — то сами и излучаем. Если мир кажется нам враждебным, значит, в нас самих сокрыты негативные тенденции. Если мы подмечаем вокруг много того, что необходимо исправить, значит, мы явились в этот мир, чтобы искоренить подобные проявления в себе. Мы являемся учителями для других, будучи образцом благообразных черт и качеств. И важно понимать, что лишь благим примером своим мы можем как-то повлиять на своё окружение. А пока в нас не изжиты отрицательные проявления, пока довлеют эгоистичные тенденции, мы сами ещё не являемся тем «идеалом», который ожидаем увидеть в окружающих. Поэтому важно наблюдать жизнь, ибо всё, что перед нами — наглядный пример того, что в нас самих ждёт исправления. Первый шаг на пути к искоренению негативного в себе — признать то, что оно есть в нас, и пронаблюдать, где и как оно проявляется.

После этого попробовать культивировать в себе противоположные качества тем, которые дОлжно исправить. Стоит внимание направлять не на то, что надо искоренить, а на то, что надо развивать в себе. Например, обнаружив в себе проявления жадности, — практиковать щедрость и бескорыстное даяние. Зависть уходит, когда мы приучаем себя искренне и от души желать другим процветания и благополучия. Критика побеждается, когда мы развиваем в себе противоположные ей качества — выявляем в других только светлые черты. Не борьба с негативным нужна, а развитие в себе благих черт, которые сами по себе обладают бОльшей силой, нежели эгоистичные и тёмные проявления. Усиливая в себе склонности к добру, одолевается зло. Усиливается то, о чём мы думаем. Это очень длительная и глубокая практика, но начать её стоит уже в этой жизни.

Бессмысленное эгоистичное прозябание, жизнь лишь ради своих личных интересов, поиск выгоды для себя и отгороженность в укромном мирке самости — это путь в никуда, тупик на пути духовного развития и эволюционного восхождения. Практика даяния даёт возможность человеку выйти за границы, очерченные его личностью, и разрушить стойкие барьеры самости. Давая другим что-либо бескорыстно, мы выходим за пределы своего ограниченного сознания, таким образом, расширяя его. Не стоит думать о даянии лишь в материальном ключе — это его низшая форма, ибо лишь вечные ценности не подвержены забвению и являются богатством духа — делитесь знаниями, опытом на духовном пути с другими. Стремитесь делиться тем, что дух обогащает, всё остальное тленно в материальном мире. Каждый может даровать миру светлые мысли и чистые побуждения. Наполняя пространство светлыми добрыми мыслями, мы, словно лучами солнечными, озаряем его, внося больше света во мрак обыденности. Мысль подобна излучению волн света. Наши мысли влияют на окружающих, ибо ими наполнено пространство вокруг нас. Вот почему важно думать только о светлом и благом, не допуская негатива. Мысль должна сиять, озаряя, но, не оскверняя пространство вокруг. Таким может быть вклад каждого человека в дело общего блага. Ибо лишь богатством внутреннего света побеждается беспросветность внешних условий.

День осеннего равноденствия — праздник осеннего Солнца и урожая

На Руси с давних пор день осеннего равноденствия встречали гуляниями, хороводами, дома украшали ветками рябины, обладающей защитными свойствами от бед и несчастий и различных напастей тёмных сил. С днём осеннего равноденствия связан праздник Таусень (Радогощ), отмечаемый после прохождения Солнца точки равноденствия, как правило, 24 сентября — осенний праздник урожая. Также в этот день славят Огнебога Сварожича, рождённого искрой небесной, богом Сварогом зажжённой.

В этот день благодарят богов за обильный урожай, а также подводят итоги, разбирая «урожай» своих достижений и полученных уроков жизни. В момент наступившего равновесия в природе, когда сила Ярого летнего Солнца-Купалы уравновешивается степенной мудрой силой осеннего стареющего Солнца-Хорса, стоит также явить гармонию в своих чувствах и мыслях. Постарайтесь провести этот день в спокойствии, умиротворении, созерцая уроки пройденного пути, — такая своеобразная медитация поможет прояснить для себя многое — возможно, что-то было упущено из виду, чему-то просто мы не придавали значения, но важные уроки, преподнесённые жизнью, необходимо постичь, дабы в будущем более не совершать ошибок.

Осеннее Солнце с почитанием встречают во многих странах по сей день, с ним связаны праздники и фестивали урожая, также в день осеннего равноденствия происходят интересные явления, наблюдаемые во время видимого прохождения Солнца по небосводу. Так, у кельтов день осеннего равноденствия именовался как Мабон — второй праздник урожая из трёх, среди которых такие как: праздник первого урожая Ламмас 5 и Саммайн 6 — праздник окончания сбора урожая. Мабон связан со сбором урожая и заготовкой даров Земли-Матушки на будущий год. В Иране с днём осеннего Солнца связан народный праздник урожая, именуемый Джашн-и-Мехраган, в зороастризме в этот день почитается бог Митра. В Корее государственный праздник урожая Чусок, связанный с осенним солнцем, приходится на 15 день восьмого лунного месяца, в этот день совершают церемонии почитания предков и благодарят за щедрые дары природу. День осеннего равноденствия является государственным праздником в Японии, который отмечается застольем с исключительно вегетарианскими блюдами и поминанием особыми ритуалами ушедших в мир иной родственников. Праздник отмечается с 1878 года. В этот день в стране проводится фестиваль тыквы, которая является материалом для различных скульптур. Продолжается праздник в течение семи дней: сам день равноденствия, три дня до него и три дня после.

В Мексике в дни равноденствий Солнце проходит ровно над вершиной знаменитой пирамиды Кукулькан в Чичен-Ице. Лучи послеполуденного Солнца освещают пирамиду так, что, отражаясь от одного из её углов, оно отбрасывает ряд теней на балюстраду, создавая иллюзию пернатого змея, спускающегося вниз по бокам северо-западной балюстрады пирамиды. Также существует поверье, что если в этот день забраться на самую вершину Кукулькана, то заветное желание может быть исполнено. Во Франции в Кафедральном Соборе Страсбурга происходит в день равноденствия интересное явление — солнечный луч, проходя через витражное стекло, зелёным цветом освещает готическую статую Христа.

В этот день небеса может озарить необычайной красоты явление — северное сияние, поскольку осенью они случаются чаще обычного, в связи с тем, что геомагнитные бури в это время года происходят в два раза чаще, чем в среднем за год. Наблюдая северное сияние, мы можем видеть, как мощная солнечная энергия взаимодействует с защитной сферой Земли. Многоцветие северного сияния учёными объясняется тем, что частицы, исходящие от Солнца, устремляются к Земле и в её магнитном поле, сталкиваясь с атомами и молекулами кислорода, азота и других элементов, создают эффект многоцветия сияния в ночном небе.

Имя бога Хорса. Этимологические параллели

Существуют различные версии происхождения имени бога Хорса. Согласно одной из них, высказанной А. С. Фаминцыным в его книге-исследовании «Божества древних славян», имя Хорс было заимствовано от балтийских славян и означало — «конь», который является зооморфной формой Солнца. Также интересно отметить, что в английском языке слово horse так и переводится, как ‘конь’, а в немецком языке это слово звучит как ross. Фаминцын высказывает предположение, что наши предки, почитавшие бога Солнца как верховное божество, могли именовать себя по имени бога Солнца, отсюда — россы, или руссы, — Дажьбожьи внуки.

Эмблемой бога Солнца считается белый конь. Поскольку в среде восточных и западных славян был распространён культ Солнца как быстрого, словно солнца свет, белогривого коня, в символике ему придаётся особое значение, о чём свидетельствует, например, обычай на святках, в дни возрождения Солнца, вождения коня в праздничном шествии, которым встречали его с наступлением нового года, а на масленице провожали, что знаменовало собой быстро, стремительно бегущее по небесному своду Солнце. Также немаловажно упомянуть о почитаемых на Руси конь-камнях и обычае устанавливать на крышах домов «коньки», обереговой силой обладающие, дом защищающие.

Бог осеннего солнца Хорс именуется в пергаментной рукописи «Псковского пролога 1383 года» как «Хурс». В своей книге-исследовании «Божества древних славян» А. С. Фаминцын перечисляет различные варианты имени Хорса — Харс, Хоурс, Хрос. Также, учитывая повсеместно встречающееся в славянских языках чередование согласных х-к-г и гласных а-о-е, можно обнаружить, что корень «хор» имеет фонетическое родство с такими корневыми основами слов, как «кор», «гор», «кр», «хр», «хар», «кар».

Буквально «хор» означает Солнечный круг. Эта единая лексическая основа представлена в словах, обозначающих форму круга, шара: «круг», «хоровод», или «корогод», — вождение хороводов, когда участники встают в круг «коло», и двигаются посолонь — «по солнцу», то есть по часовой стрелке, либо противосолонь (против часовой стрелки), являет собой один из способов выразить почитание нашему небесному светилу; «хоро» (болг.) и «хора» (румын.) — солнечный круг; «каравай», или «коровай», — пирог круглой формы; «хорошуль» — круглый пирог; «храм» — древнеславянские святилища, представлявшие собой округлой формы храмы — сооружения, огороженные по кругу. Древнерусское слово «хоро» означает коло или круг. Здесь же нелишним будет упомянуть о том, как называется круговой обход вокруг буддийской ступы, — «кора».

Имя бога Хорса может также означать защитную, обереговую силу, покрывающую светом мир и заключающую в себе всё сущее. Ибо вышние божественные энергии, исходящие от нашего светила, наполняют наш мир своей живительной силой. Так, корневую основу мы находим в словах: «хранить» в значении «оберегать, защищать», «кора» древесная, являющаяся покровом древа, «хоромы» — дом, «город» — огороженное поселение, «крыша», «кровля», «крепость».

Также корень имени бога осеннего солнца Хорса употребляется в значении всего, что связано с собиранием урожая: «крынка», «горшок», «корзина». В некоторых частях Англии, особенно в её восточных графствах, фестиваль урожая именуется как Horkey.

Также в словах, имеющих значение тепла, света, огня: «гореть», «горн» и «горнило» — печь для накаливания металла и обжига керамики. А. Афанасьев высказал предположение об этимологическом сходстве с огненной силой: западнославянское слово kъrt имеет значение «огонь». Известно также, что слово «крес» на Руси имело то же значение.

В значении величия, силы ярого света солнечного и высокого положения светила небесного — обнаруживаем сходство со словами: «корона», «король», «характер», «храбрость», «храбрый» (устар. — «хоробрый»), «хорохориться», «хорзаться», то есть «важничать», или «гора» — возвышенность земной тверди, горенка — вышка, комната на чердаке. Приветствие-обращение к вышнему божеству на санскрите звучит как «Хар» — Hari. А имя божества, объединяющего в себе образы богов Вишну (Хари) и Шивы (Хара), — Харихар.

Когда Солнце являет собой некую поддерживающую основу, являющую собой центр вращения Солнечной системы, здесь также обнаруживается этимологическое родство с санскритским словом har в значении ‘держать, нести’. Также санскритское слово hri означает ‘творить, созидать’ — и здесь прослеживается взаимосвязь с созидающим жизнетворящим светом Солнца.

Хорс — это Солнце, изначальная основа всего, сердце нашей Солнечной системы, поэтому в значении средоточия, центра этимологическое родство обнаруживается, например, со словом «корень».

Этот корень присутствует в словах в значении блага, света, солнца — «гармония», «хороший», «красивый», «красный», «краше» (кораше), что и отражено в корневой основе имени бога Хорса.

Общеиндоевропейский корень «хор 7 » можно обнаружить в названии крымского города Корсунь (Хорсунь), именуемого по-гречески как «Херсонес», он же Херсонес Таврический (сейчас город Севастополь), а также в названии острова на Днепре Хортица. По свидетельству Плиния Старшего, персов 8 скифы называли корсарами, или хорсарами (Chorsaros). Лексическая корневая основа также прослеживается в таких именах богов: греческий Hermes (Гермес), Геракл, Геркулес, персидский бог Солнца именуется как Hurset 9 , и имя сокологолового бога Гора (Хора) древнеегипетского пантеона богов фонетически сходно с именем Хорса. Сходство обнаруживается и в образном представлении, так как сокол являлся олицетворением Солнца, такое отождествление обнаруживается в образе Ясного Сокола, взлетающего на небеса и прогоняющего тёмную ночь в образе волка. Соколоподобным египтяне изображали также бога солнца Ра. Этот «солнечный» корень встречается также в имени особо почитаемой древнеегипетской богини Хатхор — дочери бога Ра, являющейся олицетворением небес и силы жизненной. А благодетельные богини древнегреческого пантеона именуются как Хариты — дочери бога Солнца Гелиоса. Также примечательно, что древний солнечный бог сарматов так и именуется — Хорс. Бог-олень друидов Херн, один из самых древних кельтских богов, повелитель животных и владыка зимы, особо чтимый в дни осеннего урожая. Здесь примечательно указать на значение старорусского слова «хора 10 » — олень. Все указанные выше совпадения в корневых основах слов указывают на общее происхождение культур и верований.

Хорс — бог Солнца у славян

Хорс — бог славян, особо почитаемый у южной части восточных славян. Ввиду важного места, отведённого богу Хорсу в первоисточниках, а также того, что его имя иногда дополняется именем Дажьбога, которым также именуют солнечное божество, можно сделать вывод о его принадлежности к высшим богам, обладающим существенным влиянием на жизнь человека. Земля насыщается светом Солнца, без которого всё живое бы погибло. Так, в «Слове о полку Игореве» Хорс упоминается как «Великий Хръсови».

Мы видим, что славянский бог Хорс, к которому на Руси относились с особым почтением, оставил о себе память в названиях некоторых славянских народов. Вероятно, что некоторые из них берут своё начало от имени бога Солнца, как например: название такого южнославянского народа, как хорваты, а предки словенцев в русских летописях именовались как хорутане.

Символ бога Хорса. Знак бога Хорса

Одним из известных символов солнца является круг, олицетворяющий пространство и время, с точкой в центре, что является образом Солнца — центра нашей Солнечной системы. Такой же символ обозначает наше светило в виде египетского иероглифа, что говорит об общности этнокультурных корней изначальной единой прародины, которая является фундаментом для всех религиозных представлений народов, расселившихся в дальнейшем на разных территориях. Первые арии в Египте 11 появились в IV веке до н. э., куда они и принесли религиозные воззрения и культуру. Так, образ Солнца у древних египтян являл собой диск с соколиными (орлиными) крыльями.

В современном обереговом творчестве знаком бога Хорса считается Солнцеворот, представляющий собой крест с загнутыми вовнутрь концами, направленными посолонь (по часовой стрелке), олицетворяющий собой непрерывное течение жизни. Также этот знак бога Хорса отражает образ нашей галактики, находящейся в постоянном вращении. Бог Хорс, несущий на землю лучи Света Ра, чистой светлой энергии вышнего божественного светила, таким образом, символично передаёт образ вселенского закона вечного движения, непрерывного развития всего сущего. Знак Хорса является одним из мощных солярных оберегов, ибо несёт в себе образ истока жизнедательной силы мироздания, извечной силы. Ещё один символ бога Хорса именуется как Колард, являющий собой огненную очищающую силу.

Владельцу оберега Хорса бог принесёт защиту в тяжёлых жизненных ситуациях, но важно понимать, что любой оберег, дарующий защиту и силу от светлых богов наших, являет поддержку лишь тем, чьи помыслы чисты и на пути своём в жизни которые следуют благим стремлениям, то есть тем людям, поступки которых не мотивированы эгоистичными целями. И тем более использование оберега не принесёт удачу тем, кто стремится воспользоваться силой богов в корыстных целях или в ущерб другим.

Источник