Темная сторона Луны никогда не освещается Солнцем

7 октября 1959 года советская автоматическая межпланетная станция «Луна-3» передала на Землю первые в мире снимки невидимой стороны Луны.

Качество изображений было неважным, но ученых радовал сам факт того, что им удалось увидеть обратную сторону Луны. Ведь до этого момента людям казалось, что им никогда не суждено увидеть то, что находится за краем лунного диска.

Как известно, Луна всегда обращена к нам одним своим полушарием, а ее обратная сторона навсегда скрыта от наших глаз. Это связано с равенством периодов обращения Луны вокруг Земли и вокруг собственной оси. А привело к этому равенству близкое расположение Земли и Луны — гравитационное поле нашей планеты сначала замедлило вращение спутника, а потом и вовсе его остановило.

В связи с этим весьма распространен и устойчив миф о том, что невидимая с Земли сторона Луны никогда не освещается Солнцем. Однако на самом деле все далеко не так: абсолютно вся поверхность нашего спутника получает свою порцию солнечного света, и порцию, надо заметить, изрядную. Но обо всем по порядку.

Как и любое космическое тело, наш спутник участвует сразу в нескольких движениях, но лишь два из них играют главную роль. Это вращение Луны вокруг Земли и вращение вокруг собственной оси. И тут есть интересная особенность: лунный год (период обращения вокруг Земли) равен лунным суткам (периоду обращения вокруг оси). Протяженность года и суток на Луне составляет 29,5 земных суток. Таким образом, ночь и день на нашем спутнике длятся почти по 15 суток.

Движение Луны по орбите мы можем наблюдать по изменениям ее фаз. Луна не излучает света — она видна благодаря отраженному солнечному свету, падающему на ее поверхность. С течением времени внешний вид Луны меняется: то ее совсем не видно, то она представляет собой тонкий серп, то месяц, то полный диск. Все зависит от того, как Луна расположена относительно Земли и Солнца.

Важно запомнить простую вещь: любое сферическое тело (а Луна как раз представляет собой шар) всегда освещается Солнцем одинаково. В каком бы положении ни находилась Луна, Солнце освещает почти точно половину ее поверхности, то есть целое полушарие. Понять и проверить это легко: достаточно взять небольшой мячик и поднести его к лампе. В каком бы месте и на каком бы расстоянии от лампы ни располагался мячик, он будет освещен точно наполовину.

То же самое происходит и с Луной. Если мы видим тонкий серп, это значит, что невидимая нам часть Луны освещена почти полностью. Если Луна предстает перед нами в виде месяца, то ее обратная сторона также освещена ровно наполовину. И понятно, что во время полнолуния невидимая часть нашего спутника погружена во тьму, а во время новолуния обратная сторона сияет под солнечными лучами.

Кстати, это легко проверить на простом опыте. Для этого можно взять два мячика: один поставить на стол, чтобы он был неподвижен, — он будет изображать Землю. Второй мячик необходимо двигать вокруг первого, но делать это так, чтобы он одной стороной все время был обращен к Земле—это, как нетрудно догадаться, Луна. На опыте легко убедиться, что лампой-Солнцем будут освещены абсолютно все части изображающего Луну мячика.

Необходимо сказать о том, что каждый отдельно взятый участок лунной поверхности освещается Солнцем в течение почти 15 земных суток и еще столько же времени этот клочок пребывает в кромешной тьме. За день лунная поверхность успевает раскалиться до +115 °С и более, а за ночь — остыть до -170, а местами и до -240 °С! Так что лунная поверхность не только освещается Солнцем, на ней царят по-настоящему экстремальные условия, которые на Земле достижимы только в лабораториях.

Источник

Невесомость, полет монетки и темная сторона Луны: 6 популярных околонаучных заблуждений

Dmitry Sudakov

Несмотря на огромное количество источников информации, мы не всегда бываем уверены в очевидных фактах. «Теории и практики» выбрали несколько популярных околонаучных заблуждений — про силу трения, гравитацию и другие физические явления.

Заблуждение: Все мы наблюдали, как космонавты на орбите, например на МКС, плавают в воздухе, как рыбы в воде. Это происходит потому, что они находятся в состоянии невесомости. Но почему на орбите возникает такое состояние? «Потому что в космосе нет гравитации», — напрашивается ответ.

На самом деле: Если бы гравитации не было, Земля, например, не могла бы удерживать поблизости Луну. Да и вообще, строгие расчеты показывают, что сила притяжения Земли на орбите лишь на 10% меньше той, что мы испытываем на Земле. То есть, если бы можно было бы построить вышку высотой 300-400 км (именно на такой высоте находится МКС) и сбросить оттуда камень, он полетел бы вниз точно так же как если сбросить его с балкона на машину с надоедливой сигнализацией. В чем же дело?

Причина в том, что космонавты на орбите находятся в состоянии непрерывного падения на Землю и точно так же на Землю падает и МКС. Но в связи с тем, что станция (а с ней и космонавты) движется горизонтально над поверхностью Земли, она все время «промахивается», совершая, таким образом, круг над ней — орбиту. Скорость, с которой нужно двигаться, чтобы таким образом «промахиваться», называется первой космической и составляет для Земли порядка 7,9 км/с.

Заблуждение: Многим кажется, что обратная сторона Луны называется темной, потому что ее никогда не освещает Солнце. Заблуждение появилось потому, что Луна все время повернута к Земле лишь одной своей стороной — поэтому велик соблазн сказать, что противоположная сторона не бывает освещена никогда.

На самом деле: Луна освещается Солнцем так же равномерно, как и Земля. Хотя продолжительность лунных суток и составляет более 29 дней, так что встреча рассвета на Луне — удовольствие из небыстрых.

Заблуждение: Мы привыкли считать, что вода бесцветна, а синей она нам кажется лишь потому, что отражает синеву неба. Но это не совсем так.

На самом деле: Действительно, синева морей и озер в солнечный день так ярка в том числе и потому, что в воде отражается цвет неба. Но это не единственная причина. Если мы посмотрим на глубокий бассейн в помещении с белыми стенами и потолком, облицованный белоснежным кафелем, мы заметим, что и тут вода имеет бирюзовый оттенок, хотя синий цвет в оформлении помещения вообще не присутствует. Хлор, добавляемый в воду для бассейнов, также не влияет на ее цвет.

Причина в том, что вода сильнее поглощает волны красной части видимого спектра (при том, что она вообще довольно слабо поглощает видимый спектр белого света — поэтому она и кажется нам прозрачной и бесцветной) и принимает цвет наименее поглощаемой части спектра — синей. Но этот эффект заметен только при значительных объемах воды.

Заблуждение: Многие наблюдали падающие звезды, некоторые видели падение метеоритов и все мы знаем, что космический корабль, возвращаясь на Землю, нагревается. Основной причиной большинство людей назовет трение: объекты разогреваются от трения о воздух, а поскольку скорость их чрезвычайно высока, разогретые объекты начинают светиться.

На самом деле: Основная причина того, что входящие в атмосферу космические корабли или метеоры нагреваются — действительно, их большая скорость. Однако к трению сам процесс практически не имеет отношения.

Дело в том, что, входя в атмосферу с огромной скоростью, метеор сжимает воздух, который находится перед ним. Это сжатие происходит с такой скоростью, что тепло, получаемое в результате этого, не успевает распространиться вовне. Процесс такого сжатия называется адиабатическим. Таким образом, то свечение, которое мы видим— это свечение не самого раскаленного объекта, а разогретого газа перед ним. Но, разумеется, от этого разогревается и сам объект — в большей степени, чем из-за силы трения.

Заблуждение: Среди детей довольно часто можно услышать утверждение, что если сбросить монетку с небоскреба (раньше любили приводить в качестве примера Empire State Building как эталона высокого здания) и она упадет на голову человеку, она пробьет ему череп — вплоть до летального исхода. В это до сих пор верят многие взрослые люди. Действительно, легко представить, как монетка, падая с огромной высоты, набирает все большую и большую скорость и, в конце концов, врезается в голову прохожего, с легкостью пробивает ему череп и разрушает мозг. Картина вполне подходящая для slow-motion эффектов в фильмах, тем не менее, сильно отличается от реальности.

На самом деле: Даже если предположить, что монетке не приходится преодолевать сопротивление воздуха, нетрудно вычислить, что скорость, достигнутая ей к концу пути при падении с крыши Empire State Building (381 метр), составит порядка 310 км/ч, что в 3,5 раза медленнее, чем скорость пули, вылетающей из пистолета Макарова. Даже в этих условиях мелкая монетка, скорее всего, не причинит существенного вреда человеку. Если же вспомнить о сопротивлении воздуха, ситуация становится еще менее трагической. Дело в том, что даже при отсутствии ветра сопротивление воздуха в момент уравновесит силу тяготения, и монетка перестанет ускоряться и будет падать с примерно постоянной скоростью. Эта скорость называется конечной или равновесной и для монетки составит порядка 50-80 км/ч. С учетом небольшого веса монетки, она не сможет причинить человеку серьезного ущерба, уж тем более, убить.

Заблуждение: В школах так много говорят о том, что по сути своей алмаз представляет собой то же самое, что и графит или уголь, что волей-неволей возникает мысль о том, что именно так алмазы и возникают: глубоко в недрах земли под чудовищным давлением уголь превращается в столь ценимые женщинами драгоценные камни.

На самом деле: Как считают ученые, алмазы преимущественно формируются в мантии Земли, на глубине около 150-200 км, когда атомы углерода при давлении в несколько десятков тысяч атмосфер складываются в кристаллическую решетку. Ближе к поверхности алмазы попали в результате взрывов газа в недрах Земли, когда образовывались кимберлитовые трубки, откуда их и добывают. Уголь же зарождался на существенно меньшей глубине: самый качественный уголь, антрацит, формировался на глубине около 6 км.

Источник

Что находится на обратной (тёмной) стороне Луны

Что такое обратная или «темная сторона» луны?

Есть часть Луны, которую мы не видим с Земли, поскольку Луна всегда смотрит на нас одной стороной.

Эта сторона на самом деле не всегда «темная», но поскольку о ней мало что известно, она считается немного загадочной, и поэтому ей дано название «темная».

Но лучшее название, которое часто используется, — это «обратная сторона» Луны.

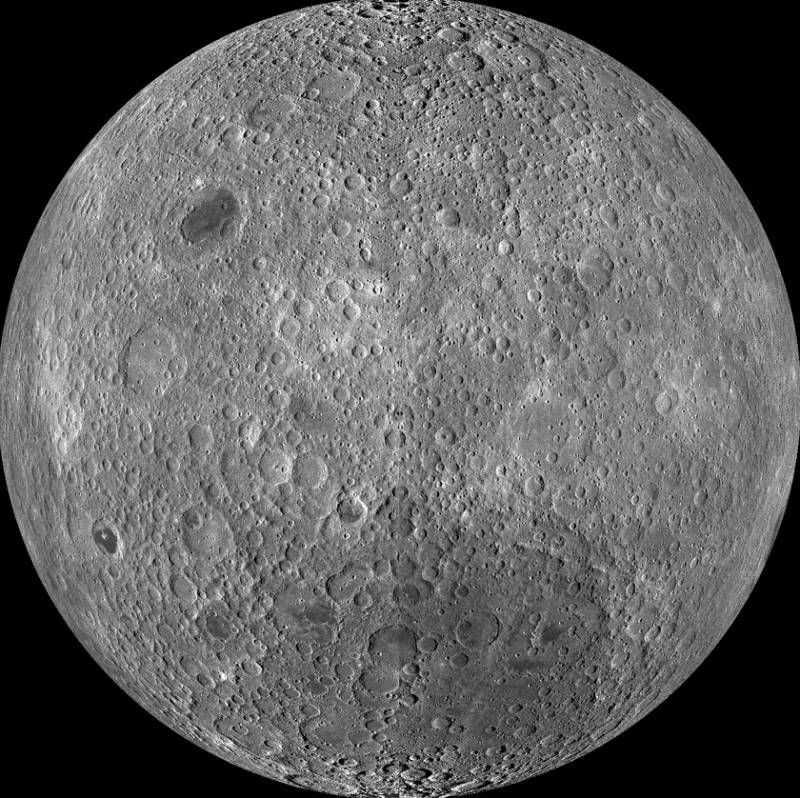

Это одно из первых изображений обратной или «темной» стороны Луны.

В 1968 году астронавты на борту космического корабля «Аполлон-8» были первыми людьми, которые лично увидели дальнюю сторону, когда они вращались вокруг Луны.

Несколькими годами ранее, в 1959 году, космический корабль «Луна-3» вернул первые снимки обратной стороны Луны.

На всех сторонах Луны день и ночь видны точно так же, как и на Земле. У всех сторон равное количество дня и ночи в течение одного месяца. Лунный день длится около двух земных недель.

«Темная» сторона Луны на самом деле не темнее, чем «светлая» сторона Луны. Но на той стороне, теперь известно, что ночью становится гораздо холоднее.

Луна Земли приливно привязана к планете, что означает, что одна и та же сторона Луны всегда обращена к нам. Но тем не менее луна все еще вращается, поэтому дни и ночи она переживает из-за разного солнечного света. Эти периоды длятся около двух земных недель.

Данные миссий Аполлона уже показали, что освещенная солнцем поверхность Луны может подниматься до 260 градусов по Фаренгейту (127 градусов по Цельсию) в течение дня и падать до минус 280 F (минус 173 C) ночью. Но все эти данные поступают со стороны Луны, обращенной к Земле. Новая китайская миссия, которая приземлилась на «темной» стороне Луны 3 января, зафиксировала еще более низкие температуры в течение долгой лунной ночи.

Китайский посадочный модуль Chang’e 4 и его марсоход Yutu 2 (Jade Rabbit 2) вышли из спящего режима энергосбережения в конце января и передали данные, свидетельствующие о том, что температура там упала до минус 310 F (минус 190 C. ).

Источник

Обратная сторона Луны

Луна всегда повёрнута к Земле одной стороной — это связано с тем что за около 4,5 млрд лет существования системы Земля-Луна наш естественный спутник подвергся эффекту приливного захвата.

Причина деления Луны на видимую и обратную стороны

Площадь невидимой с Земли части составляет 41%, так как ещё 9% поверхности Луны мы можем видеть с определённым периодом благодаря лунной прецессии.

Такое воздействие в системе из нескольких небесных тел, когда более массивное тело так воздействует на более лёгкое посредством своих приливных сил, что лёгкое тело постепенно замедляет (или ускоряет) скорость своего вращения вокруг собственной оси сравнивая его частоту с частотой вращения вокруг тяжёлого тела. Лёгкое тело также влияет на более тяжёлое, но этот эффект оказывает меньше пропорционально различий в массе. Так скажем Луна своим гравитационным воздействием постепенно замедляет вращение Земли вокруг своей оси, удлиняя тем самым земные сутки на 1 секунду примерно за 3 тысячи лет, но при этом до приливного захвата Земли Луной требуется ещё несколько миллиардов лет, хотя Луна была захвачена уже довольно давно.

Если Луне всё-таки удастся осуществить гравитационный захват Земли (а для этого потребуется чтобы Солнце, превратившееся к тому времени в красного гиганта, нам в этом не мешало), тогда Луну можно будет наблюдать только с восточного или западного полушария Земли — в зависимости от того в какой момент остановится вращение. При гравитационном воздействии Луны на Землю выделяется энергия в виде морских и океанских приливов/отливов которые вызывают постепенную потерю Луной кинетической энергии, что вызывает её удаление от нас на 38 мм в год. С гравитационным захватом Земли на ней прекратятся приливы и отливы, а Луна практически перестанет от нас удаляться — так как единственным источником потери энергии Луной станут гравитационные волны, мощность излучения которых от системы Земля-Луна весьма мала (около 0,2 мкВт).

История исследования обратной стороны Луны

Испокон веков людей привлекали неизведанные уголки Земли:

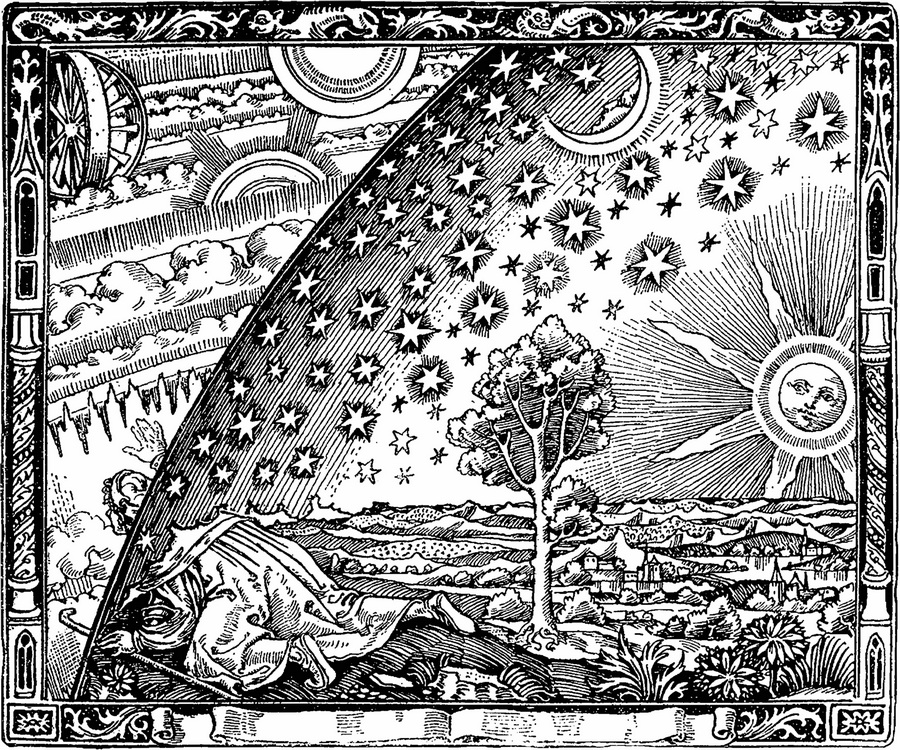

Гравюра Фламмариона 1888 года изображающая средневекового пилигрима добравшегося до края Земли и заглянувшего за небесный свод.

И хотя экспедиция Магеллана ещё в 1522 году доказала, что никакого края Земли не существует, а с достижением Эдмундом Хиллари и Тенцингом Норгеем 29 мая 1953 года вершины Эвереста — на Земле почти не осталось белых пятен, но практически вся Солнечная система для нас оставалась загадкой до полёта Спутника-1 4 октября 1957 года, когда началась космическая эра. Таким образом взоры исследователей с Земли направились на Солнечную систему и ближайшей целью в ней стала Луна, а наиболее привлекательным местом на ней — была её обратная сторона, которая всегда скрыта от земного наблюдателя.

Первый снимок обратной стороны Луны

Первые снимки обратной стороны Луны сделала станция Луна-3, которая была запущена 4 октября 1959 года — ровно спустя два года после запуска Спутника-1. Станции потребовалось 3 дня чтобы добраться до Луны, а затем начался ещё более сложный этап — Луне-3 требовалось сфотографировать поверхность, точную отражающую способность которой достоверно не мог предсказать никто. Поэтому электронные камеры (только начинающие своё развитие) отпадали, оставалась только фотоплёнка. Для того чтобы точно получить качественные снимки, фотографирование происходило двумя объективами с фокусным расстоянием в 200 и 500 мм и выдержкой от 1/200 до 1/800 секунды с шагом 1/200. За 40 минут съёмки было сделано 29 снимков, покрывающих 70% всей поверхности обратной стороны Луны, после проявки они передавались на Землю с помощью камеры бегущего луча.

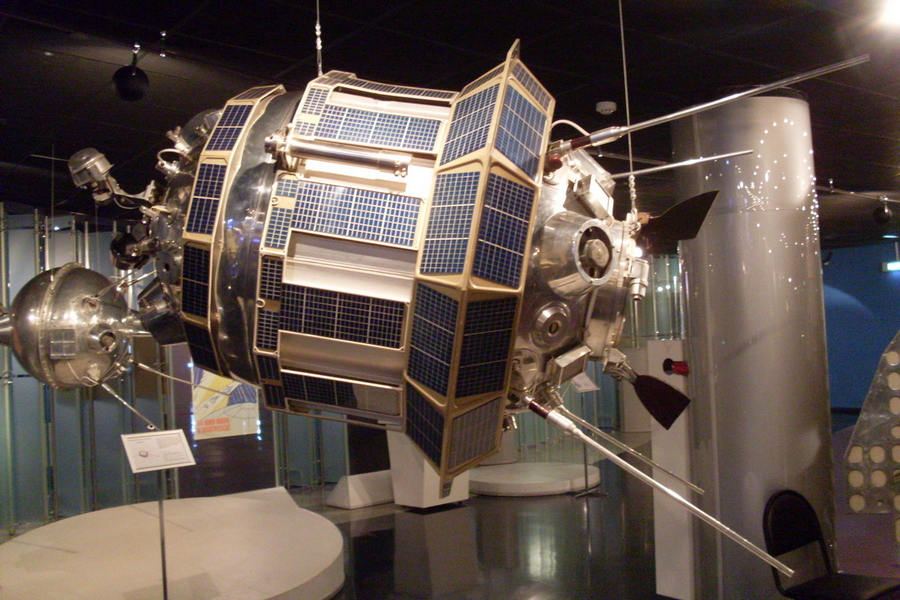

Макет станции из музея космонавтики в Москве

Всего на Землю удалось передать 17 фотографий, 6 из которых в дальнейшем были обнародованы. Также 6 ноября 1960 года был опубликован «Атлас обратной стороны Луны» в который вошло 500 отдельных деталей лунной поверхности (Международным астрономическим союзом названия деталей поверхности обратной стороны Луны были утверждены 22 августа 1961 года). Специально для этой станции была произведена фототелевизионная система «Енисей» делавшая снимки и передававшая их на Землю, а также система «Чайка», осуществлявшая ориентацию по Солнечному и Лунному датчику, что сделало Луну-3 первым в мире ориентированным по 3 осям аппаратом.

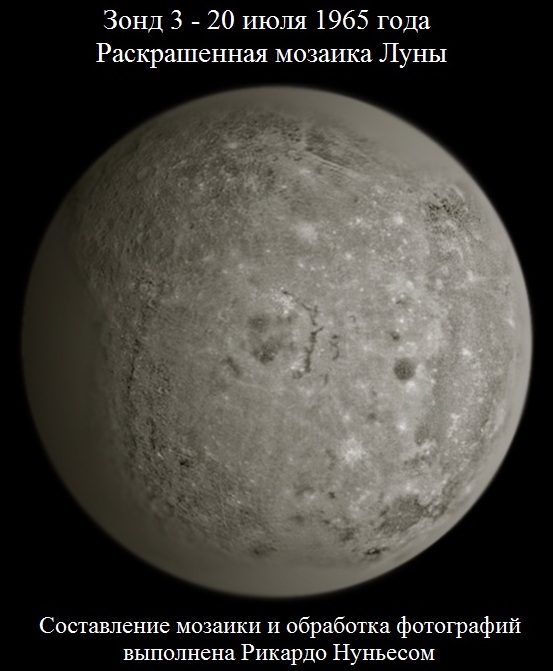

Обратная сторона Луны. Снимок полученный станцией Зонд-3

По программе съёмок обратной стороны Луны было запущенно ещё два аппарата, но оба они не смогли выйти на орбиту Земли. Получить снимки обратной стороны Луны лучшего качества удалось только станции Зонд-3, которая была запущена 18 июля 1965 года. Переданные этой станцией 25 снимков имели разрешение в 860×1100 пикселей и были гораздо качественнее, что позволило составить новый атлас, покрывающий уже 95% лунной поверхности и имеющий 4000 деталей.

Беспилотная часть лунной программы США в этот момент была практически полностью направлена на обеспечение пилотируемых полётов (посадки которых были назначены на видимую часть Луны). Так что достижения США по изучению обратной стороны Луны в первой половине 60-х были не велики. Например, попадание в эту область Луны Рейнджера-4, который должен был сделать её снимки. Но из-за отказа радиоаппаратуры главным достижением этой миссии стало только то, что впервые в мире объект, созданный человеком достиг поверхности обратной стороны Луны. Полноценную съёмку данной области удалось сделать только пятому аппарату из программы «Лунар орбитер» запущенному в конце 1967 года — тогда, когда места будущих посадок «Аполлонов» были уже отсняты и учёным был дан карт-бланш на съёмки тех областей Луны, которые их более всего интересовали.

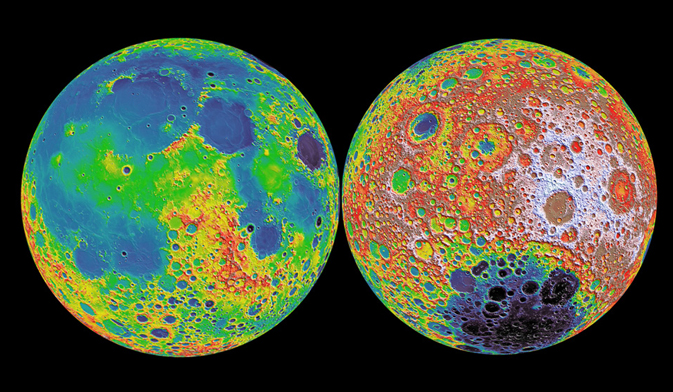

Топографическая карта Луны, видимой (слева) и обратной стороны (справа). Синим цветом на карте изображаются низменности, красным цветом изображены возвышенности.

Кратер Циолковский (на обратной стороне Луны) был предложен учёными как возможное место посадки Аполллона-18, а после отмены этой миссии — как место для посадки Аполллона-17. И хотя эту позицию также отстаивал единственный учёный побывавший на Луне (как раз в ходе этого последнего полёта Аполлона-17) геолог Харрисон Шмитт — это место для посадки посчитали слишком опасным и отказались от него в пользу долины Таурус-Литтров (которая возможно принесла учёным даже больший сюрприз, раскрыв следы вулканической деятельности).

Особенности строения и достопримечательности

Карта обратной стороны Луны

Обратная сторона Луны имеет более плотную концентрацию кратеров, чем видимая сторона. Так как Земля покрывает только 0,1% от неба на видимой стороне Луны, то версия с защитой Землёй видимой стороны считается маловероятной. На данный момент основной версией такого положения считается то, что гравитационное воздействие Земли вызывало в прошлом более активные геологические процессы на видимой стороне Луны, нежели на обратной. Вытекавшая в таких процессах лава закрывала собой кратеры на видимой стороне Луны, в то время как кратеры на обратной стороне остались практически не тронутыми.

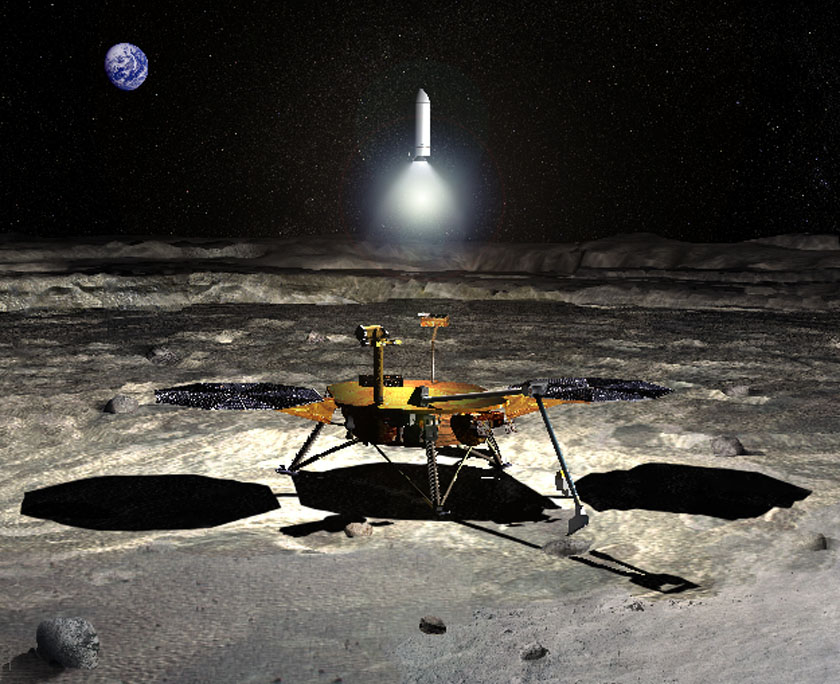

Будущие исследования и возможность использования

На данный момент обратная сторона Луны представляет интерес как место для размещения радиотелескопов (так как толща Луны при этом будет экранировать паразитный сигнал, идущий от Земли) и в качестве места для добычи гелия-3 (так как видимая сторона частично экранируется Землёй от экспонирования солнечному ветру). На данный момент до поверхности обратной стороны Луны не добрался ни один человек или автоматический аппарат в рабочем состоянии, но по планам космической программы Китая уже до конца 2018 года на обратную сторону Луны должна приземлиться автоматическая межпланетная станция «Чанъэ-4» с вторым китайским луноходом.

Миссия NASA по возврату образцов в представлении художника

Однако наибольший интерес к Луне на данный момент проявляется в плане изучения её самой. Так китайская станция «Чанъэ-5» должна доставить образцы с горы Румкера которая имеет вулканическое происхождение. Также в Китае и США сейчас готовятся миссии по доставке образцов с южного полюса Луны, где по данным зонда «Чандраян-1» были обнаружены залежи воды. США в качестве места посадки своего аппарата указывает самый большой кратер на поверхности Луны — бассейн Южный полюс-Эйткен, находящийся в южной области обратной стороны Луны. Загадки происхождения Луны и её ресурсы продолжают ожидать человечество.

Похожие статьи

Понравилась запись? Расскажи о ней друзьям!

Источник