Какими будут космические ракеты в будущем?

Различные космические корпорации и частные компании мечтают о пилотируемых полетах на Луну и даже дальше, на Марс. Конечно, не все идет гладко, хватает аварий и не хватает бюджетов, но одно остается практически неизменным: это может показаться удивительным, но современные ракеты летают не особо быстрее самых первых, появившихся на заре космонавтики в середине прошлого века.

Есть много причин, по которым чем быстрее космический корабль — тем лучше, и так называемые ракеты с ядерным двигателем будут являться в будущем лучшим способом ускорить путешествия в космосе. Они предлагают много преимуществ по сравнению с традиционными ракетами, работающими на горючем, однако такие двигатели еще ни разу не летали в космос, хотя первоначально их разработку начал вести еще Королев в 1958 году.

Зачем нужна высокая скорость?

Первый этап любого космического путешествия предполагает использование ракет-носителей для вывода корабля на орбиту. В них установлены огромные двигатели, сжигающие десятки тонн топлива, и они вряд ли исчезнут в обозримом будущем из-за ограничений, накладываемых гравитацией нашей планеты.

Когда корабль попадает в космос, все становится интереснее. Чтобы избежать земного притяжения и достичь мест назначения в глубоком космосе, корабли нуждаются в дополнительном ускорении. Именно здесь и вступают в игру ядерные системы. Если астронавты хотят исследовать что-то дальше Луны и, возможно, Марса, им придется двигаться очень и очень быстро. Космос огромен, и есть две причины, по которым более быстрые ракеты лучше подходят для дальних путешествий: безопасность и время.

Астронавты во время полета на Марс будут подвергаться воздействию очень высоких (по земным меркам) уровней радиации, которые могут вызвать серьезные долгосрочные проблемы со здоровьем, такие как рак и бесплодие. Радиационная защита может помочь, но она чрезвычайно тяжелая, и чем дольше миссия, тем больше требуется экранирование. Лучший способ уменьшить радиационное облучение — это просто быстрее добраться туда, куда вы направляетесь.

Но обеспечение безопасности для людей на борту — это не единственное преимущество быстрых ракет. Поскольку космические агентства отправляют миссии все дальше в космос, очень важно как можно скорее получить от них данные, ведь чем дольше оборудование находится в недружелюбной космической среде, тем выше шанс его выхода из строя.

Современные зонды летят очень медленно.

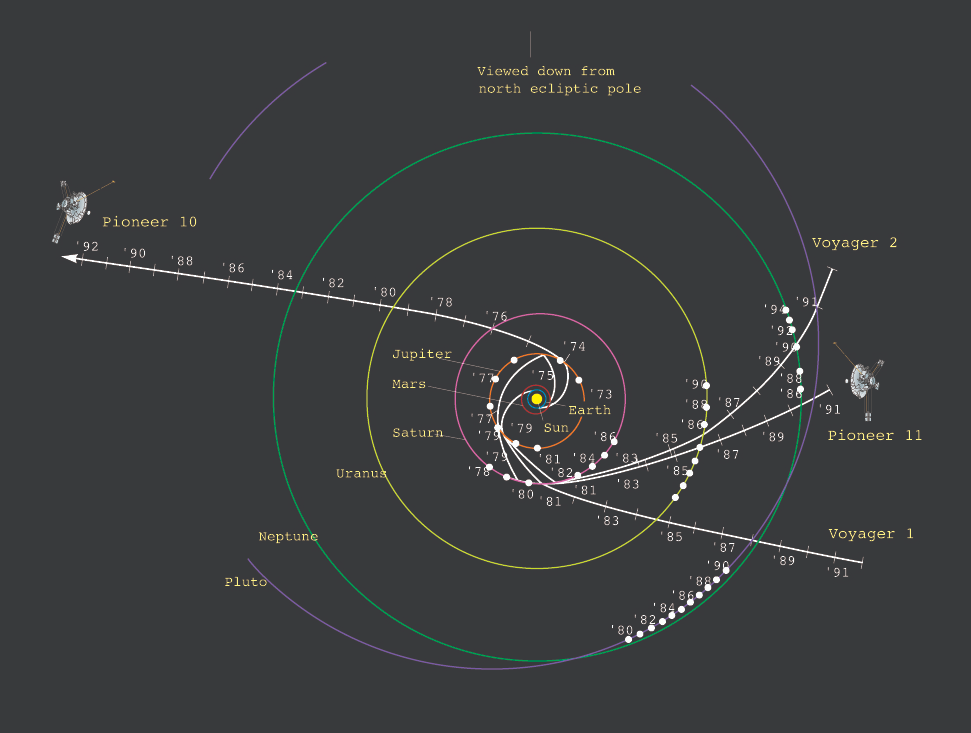

Например, Вояджер-2 потребовалось 12 лет, чтобы добраться до Нептуна, где он сделал несколько невероятных снимков, когда пролетал мимо, а зонд «Новые горизонты» добирался до Плутона больше 9 лет. Это очень большие сроки, которые требуют закладывания повышенной отказоустойчивости для всех систем, что делает миссии намного дороже. Для сравнения, ядерные двигатели по самым оптимистичным прогнозам сократят время полета до внешних планет Солнечной системы всего до нескольких месяцев.

Так что высокая скорость — это хорошо. Но почему ядерные системы быстрее?

Современные ракетные двигатели

После того, как корабль вырвался из оков земного притяжения, есть три важных аспекта, которые следует учитывать при разработке любой двигательной установки:

- Тяга — как быстро двигатель может разогнать корабль;

- Массовая эффективность — какая получится тяга для определенного двигателя при определенном количестве топлива;

- Плотность энергии — сколько энергии может произвести определенное количество топлива.

Сегодня наиболее распространенными двигательными установками являются химические реактивные двигатели, то есть обычные ракеты, работающие на топливе. На втором месте с большим отрывом идут электрические двигательные установки на солнечных батареях.

Химические двигательные установки обеспечивают большую тягу, но при этом не очень эффективны, а ракетное топливо не особо энергоемко. Ракета Сатурн V, доставившая астронавтов на Луну, производила 35 миллионов ньютонов силы на старте и несла более 4 300 000 литров топлива. И хотя большая его часть была использована для вывода ракеты на орбиту, ограничения очевидны: требуется много тяжелого топлива, чтобы добраться куда-либо в космосе.

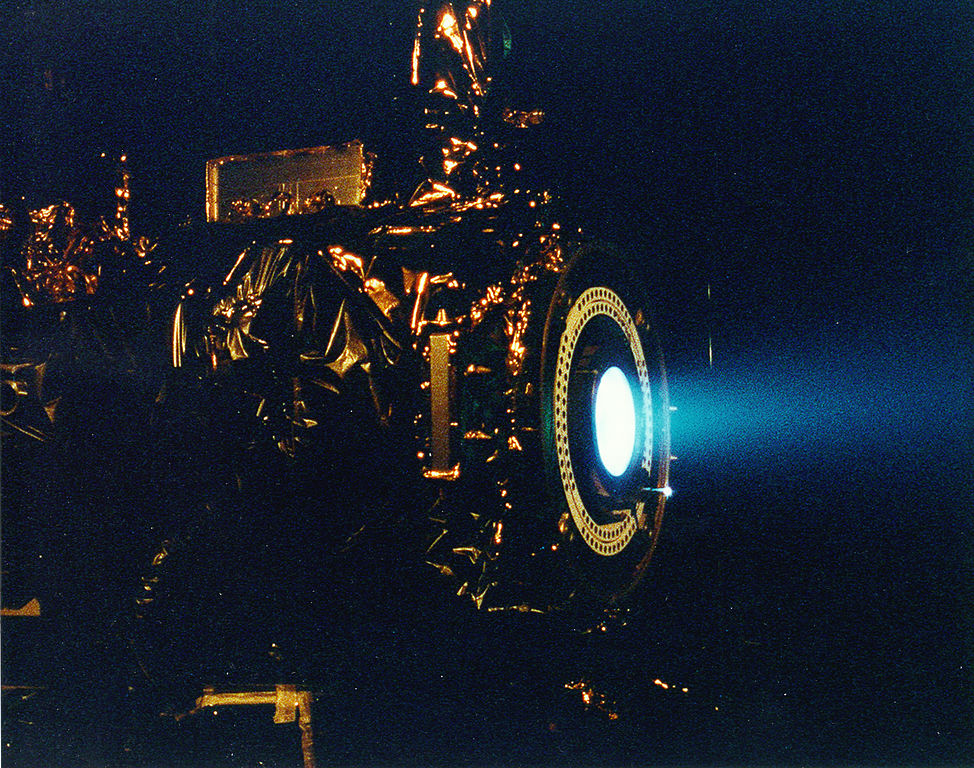

Электрические двигательные установки генерируют тягу, используя электричество, получаемое от солнечных панелей. Самый распространенный способ сделать это — использовать электрическое поле для ускорения ионов, например, в двигателе Холла. Для этого между катодом и анодом в двигателе пускают газ (обычно ксенон), который ионизируется в электрическом поле и, вылетая из сопла, толкает ракету вперед.

Нет, это не картинка из фантастического фильма — это реальные испытания ионного двигателя на ксеноне.

Эти двигатели обычно используются для коррекции орбиты спутников и могут иметь в пять раз более высокую массовую эффективность, чем химические системы. Но они производят гораздо меньшую тягу — на данный момент это лишь единицы ньютонов: для примера, чтобы разогнать таким двигателем автомобиль с нуля до сотни километров в час, вам потребуется почти полдня. Источник электричества — Солнце — по существу бесконечен, но становится все менее полезным, чем дальше от него находится корабль.

Однако у ионных двигателей есть один неоспоримый плюс — крайне низкое потребление топлива. Например, в 2010 году космическому кораблю Deep Space 1 хватило всего 74 кг ксенона при общей массе около 370 кг, чтобы увеличить свою скорость на 4.3 км/c. Кроме того, такие двигатели крайне долгоживущие — время их работы на отказ колеблется около 50 тысяч часов, что составляет почти 6 лет.

Одна из причин, по которой ядерные ракеты являются перспективными, заключается в том, что они предлагают невероятную плотность энергии. Урановое топливо, используемое в ядерных реакторах, имеет плотность энергии, которая в 4 миллиона раз выше, чем у гидразина — типичного химического ракетного горючего. Гораздо легче доставить в космос небольшое количество урана, чем сотни тысяч литров топлива.

А что насчет тяги и массовой эффективности?

Два варианта ядерных ракетных двигателей

Инженеры разработали два основных типа ядерных ракетных двигателей для космических путешествий.

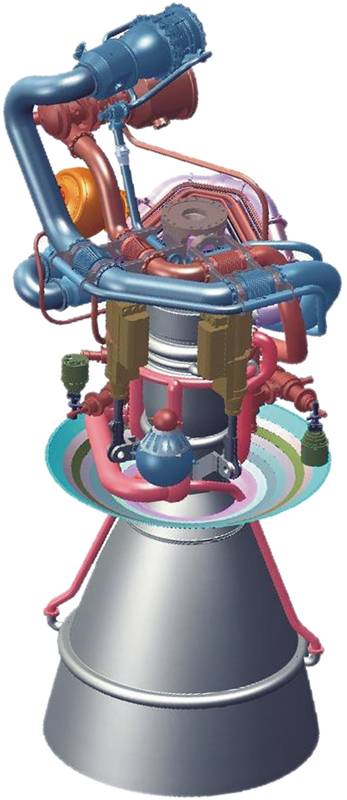

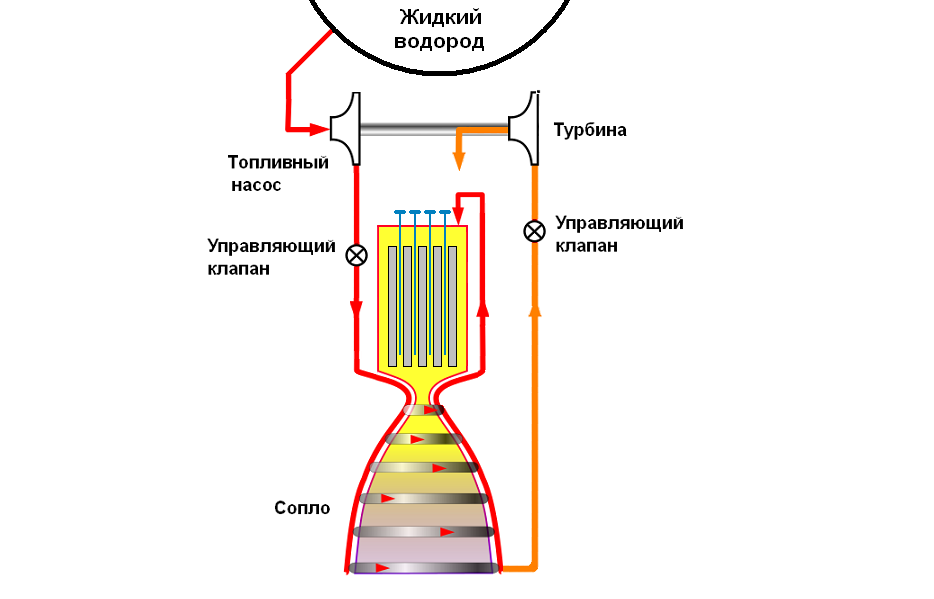

Первый из них называется ядерным тепловым двигателем. Такие системы являются очень мощными и умеренно эффективными. Они используют небольшой ядерный реактор деления, подобный тем, которые ставят на атомные подводные лодки. С его помощью нагревают газ, такой как водород, который затем устремляется через сопло, что и обеспечивает тягу. Инженеры НАСА подсчитали, что полет на Марс на ракете с ядерно-тепловым двигателем будет на 20-25% быстрее, чем на ракете с химическим двигателем.

Ядерные тепловые двигательные установки более чем в два раза эффективнее химических двигателей — это означает, что они генерируют вдвое большую тягу, используя то же количество топлива; при этом они могут обеспечить 100 000 ньютонов тяги. Для сравнения, такая тяга разгонит автомобиль с 0 до 100 км/ч всего за четверть секунды.

Схема ядерного теплового двигателя.

Второй тип — так называемые ядерные электрические двигатели. До сих пор не было построено ни одной такой системы, но идея состоит в том, чтобы использовать мощный реактор деления для выработки электроэнергии, которая затем приводила бы в действие электрическую двигательную установку, такую как, например, двигатель Холла. Такая комбинация очень продуктивна, работая примерно в три раза эффективнее, чем ядерный тепловой двигатель. Поскольку ядерный реактор может создавать много энергии, можно комбинировать различные электрические двигатели для одновременной работы, чтобы генерировать мощную тягу.

Ядерные электрические системы являются лучшим выбором для чрезвычайно далеких миссий, потому что они не требуют солнечной энергии, имеют очень высокую эффективность и могут давать относительно высокую тягу. И хотя ядерные электрические ракеты чрезвычайно перспективны, есть еще много технических проблем, которые нужно решить, прежде чем они будут введены в эксплуатацию.

Почему до сих пор нет ракет с ядерным двигателем?

Основная причина — это так называемый Договор о космосе, который запрещает использовать ядерное вооружение за пределами Земли. В итоге из-за него любые миссии с ядерным топливом на борту проходят тщательную проверку на безопасность, поэтому в космосе обычно можно встретить лишь зонды с РИТЭГами — радиоизотопными термоэлектрическими генераторами, использующими тепловую энергию, выделяющуюся при естественном распаде радиоактивных изотопов и преобразующими её в электроэнергию с помощью термоэлектрогенератора.

А ведь ракеты с ядерным двигателем должны иметь на борту не просто «пассивный» радиоизотопный источник, а целый «активный» ядерный реактор с куда большим количеством топлива. И до сих пор в космосе побывало лишь около десятка кораблей с полноценными реакторами, обеспечивающими смешную выработку электричества около единиц киловатт, чего крайне мало для создания полноценной ядерной двигательной установки. В США, например, лишь в 2019 году администрация Трампа выпустила новую директиву, которая позволяет запускать в космос ракеты с мощными ядерными реакторами. Это и позволяет теперь НАСА создавать такие ракеты — разумеется, в соответствии со всеми рекомендациями по безопасности.

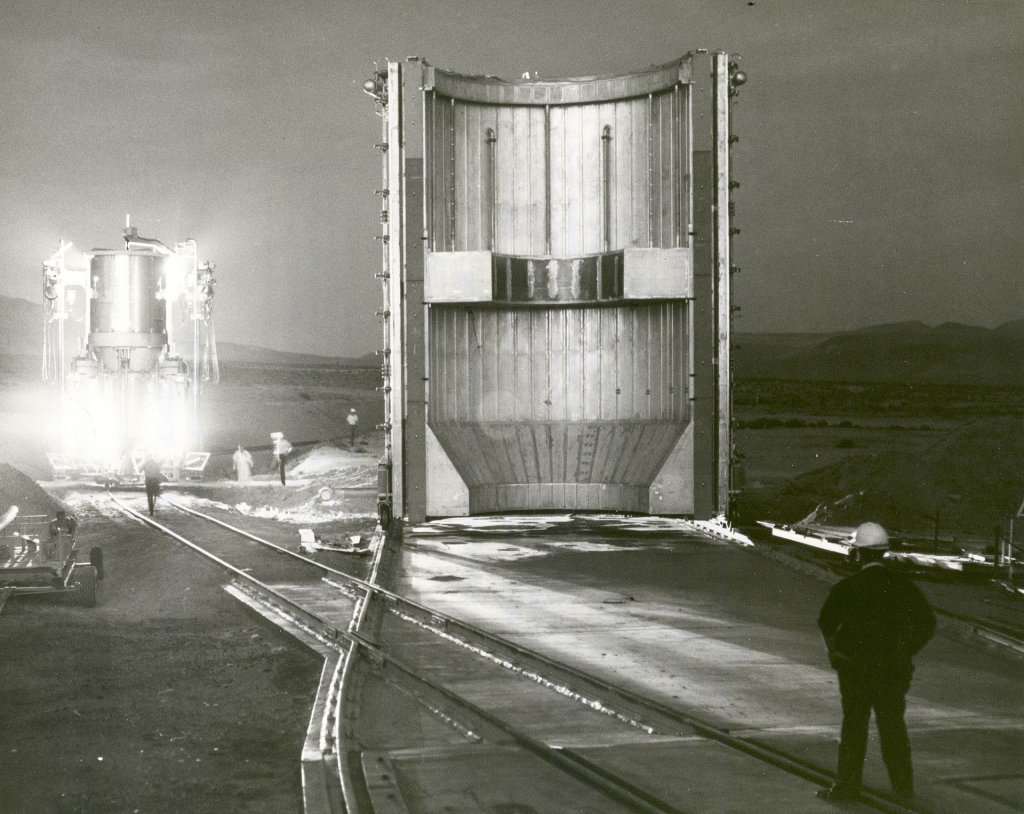

Испытания первого ядерного ракетного двигателя в 1967 году. Сам он слева, на переднем плане часть защиты реактора.

Вместе с этим пересмотром правил НАСА получило 100 миллионов долларов в 2019 году на разработку ядерного теплового двигателя. DARPA также разрабатывает космическую ядерную тепловую двигательную установку для обеспечения национальной безопасности США за пределами околоземной орбиты.

С 2010 года в России начались работы над проектом ядерной электродвигательной установки мегаваттного класса для космических транспортных систем. По словам директора и генерального конструктора ОАО «НИКИЭТ» Юрия Драгунова, чьё предприятие конструирует реакторную установку, к 2025 году планируется создать опытные образцы космической ядерной энергоустановки с термоэмиссионным реактором-преобразователем. К 2030 году должны быть завершены ресурсные испытания и запланированы летные испытания аппарата.

В итоге после 60 лет застоя вполне возможно, что первые ракеты с ядерными двигателями доберутся до космоса в течение десятилетия. Это захватывающее достижение откроет новую эру освоения космоса, позволив нам быстро добираться до Марса, а ученым создавать скоростные зонды для исследования отдаленных уголков Солнечной системы и более глубокого космоса.

Источник

Проекты многоразовых ракет-носителей в России: есть ли у них будущее?

Космическая отрасль является одной из наиболее высокотехнологичных, и её состояние во многом характеризует общий уровень развития промышленности и технологий в стране. Существующие космические достижения России по большей части основаны на достижениях СССР. На момент развала Советского Союза возможности СССР и США в космосе были примерно сопоставимы. В дальнейшем ситуация с космонавтикой в РФ стала постепенно ухудшаться.

Если не считать услуг по доставке американских астронавтов на Международную космическую станцию (МКС), которые возникли по причине отказа США от дорогостоящей программы Space Shuttle, то Россия во всём уступает США: практически нет успешных крупных научных проектов, сравнимых с отправкой марсоходов, развёртыванием орбитальных телескопов или отправкой космических аппаратов к удалённым объектам Солнечной системы. Стремительное развитие частных коммерческих компаний привело к существенному снижению доли Роскосмоса на рынке космических запусков. Поставляемые в США российские двигатели РД-180 в ближайшей перспективе заменят американские BE-4 от компании Blue Origin.

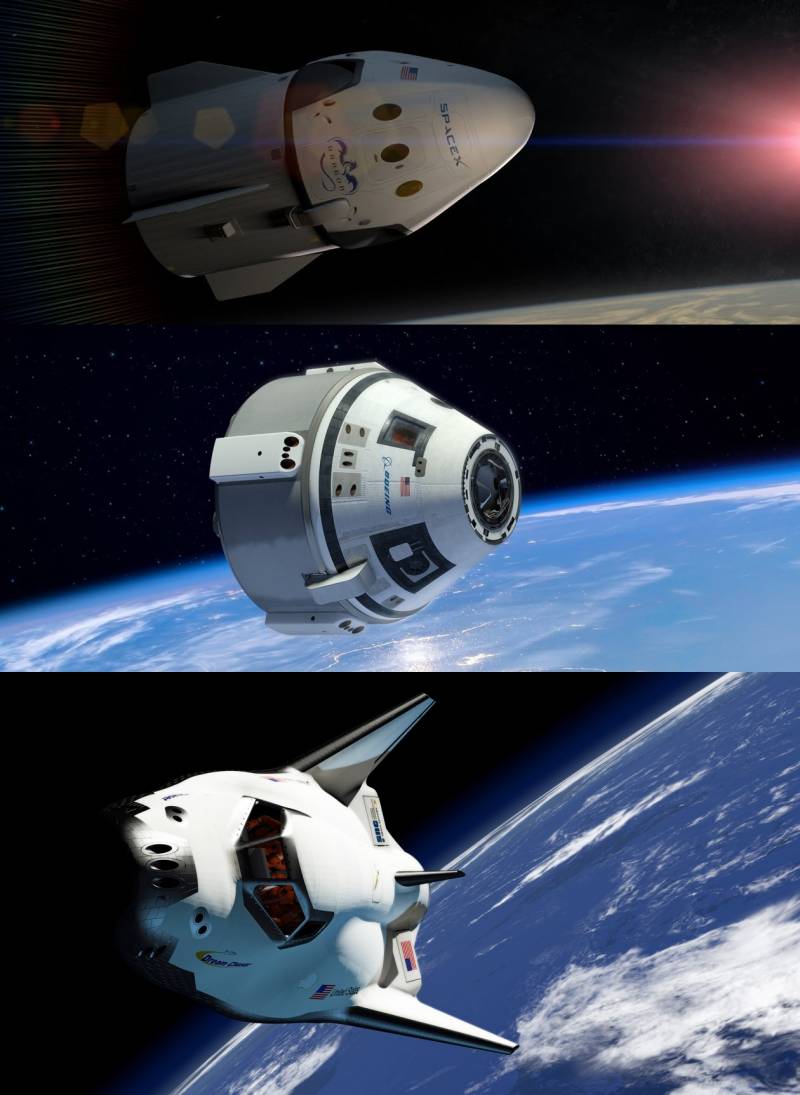

С высокой вероятностью в ближайший год США откажутся от услуг России в качестве «космического извозчика», завершив испытания собственных пилотируемых космических аппаратов (одновременно разрабатываются сразу три пилотируемых космических аппарата).

Последней точкой соприкосновения США и России остаётся МКС, срок существования которой подходит к концу. Если не будет реализован какой-либо отечественный или международный проект с российским участием, то пребывание российских космонавтов на орбите станет крайне эпизодическим.

Основным устоявшимся трендом, который в ближайшей перспективе должен привести к существенному снижению стоимости вывода полезной нагрузки на орбиту, является создание многоразовых ракет. В какой-то мере это уже происходит: заявленной целью компании SpaceX является снижение стоимости вывода грузов на орбиту в десять раз, а на текущий момент удалось сбить цену примерно в полтора раза.

Надо понимать, что многоразовое ракетостроение в его существующем виде (с возвратом первой ступени) находится на начальном этапе развития. Судя по тому, какой интерес к этому направлению проявили другие коммерческие компании, направление можно считать крайне перспективным. Прорывом в этом направлении может стать появление двухступенчатой ракеты-носителя (РН) BFR с полной многоразовостью обоих ступеней и ожидаемой надёжностью полётов на уровне современных авиалайнеров.

У российской космической отрасли также имеется несколько проектов многоразовых ракет-носителей разной степени проработанности.

«Байкал»

Одним из наиболее активно продвигаемых проектов многоразовых ракет является «Байкал-Ангара». Перспективный модуль «Байкал» представляет многоразовый ускоритель (МРУ) первой ступени ракеты-носителя Ангара, разработанный в ГКНПЦ им. Хруничева.

В зависимости от класса ракеты (лёгкая, средняя, тяжёлая) должны применяться один, два или четыре многоразовых ускорителя «Байкал». В лёгком варианте ускоритель «Байкал», по сути, и является первой ступенью, что приближает концепцию ракеты «Ангара» в этом варианте к концепции Falcon-9 от SpaceX.

Особенностью многоразового ускорителя «Байкал» является возврат, осуществляемый самолётным способом. После отстыковки «Байкал» разворачивает поворотное крыло в верхней части корпуса и осуществляет посадку на аэродром, при этом может осуществляться манёвр на дальности порядка 400 км.

Презентация проекта «Байкал»

Проект подвергается критике из-за большей сложности и потенциально меньшей эффективности по сравнению с вертикальной посадкой, применяемой в зарубежных проектах. По утверждению Роскосмоса, горизонтальная схема посадки необходима для обеспечения возможности возврата к месту старта, но такая же возможность заявлена и для РН BFR. Да и первые ступени РН Falcon-9 удаляются от места старта не более чем на 600 км, то есть площадки для их посадки вполне можно оборудовать в относительно небольшой дальности от космодрома.

Другим недостатком концепции МРУ «Байкал» + РН «Ангара» можно считать то, что в среднем и тяжёлом варианте возвращаются только ускорители, первая ступень (центральный блок) РН теряется. Да и посадка одновременно четырёх МРУ при запуске тяжёлого варианта РН может вызвать затруднения.

На фоне проработки проекта «Байкал-Ангара» странно выглядят заявления генерального конструктора ракет семейства «Ангара» Александра Медведева. По его мнению, ракета может садиться с помощью реактивных двигателей на выдвижные опоры, как у РН Falcon-9. Дооснащение первых ступеней РН «Ангара-А5В» и «Ангара-А3В» посадочными опорами, системой управления при посадке, дополнительными системами теплозащиты и дополнительным топливом увеличит их массу примерно на 19 процентов. После доработки «Ангара-А5В» сможет выводить с космодрома Восточный 26-27 тонн, а не 37 тонн, как в одноразовом варианте. В случае реализации этого проекта стоимость выведения груза с помощью «Ангары» должна снизиться на 22-37%, при этом не указано максимально допустимое число запусков первых ступеней РН.

Учитывая заявления представителей Роскосмоса о возможности создания РН «Союз-7» в кооперации с компанией S7 Space в многоразовом варианте можно сделать вывод, что окончательно с проектом многоразовой РН в России пока окончательно не определились. Тем не менее, проект МРУ «Байкал» постепенно прорабатывается. Его разработкой занимается экспериментальный машиностроительный завод имени В. М. Мясищева. Тестовый горизонтальный полет демонстратора запланирован в 2020 году, затем должна быть достигнута скорость порядка 6,5 М. В дальнейшем МРУ запустят с аэростата, с высоты 48 км.

«Союз-7»

В сентябре 2018 года первый заместитель генерального конструктора — главный конструктор средств выведения ракетно-космической корпорации «Энергия» Игорь Радугин, который руководил разработкой новой российской ракеты-носителя «Союз-5» и сверхтяжелой ракеты «Енисей», покинул свой пост и перешел на работу в частную компанию S7 Space. По его словам, компания S7 Space планирует создание ракеты «Союз-7» на базе разрабатываемой Роскосмосом одноразовой ракеты «Союз-5», которая, в свою очередь, является идеологическим наследником успешной советской ракеты «Зенит».

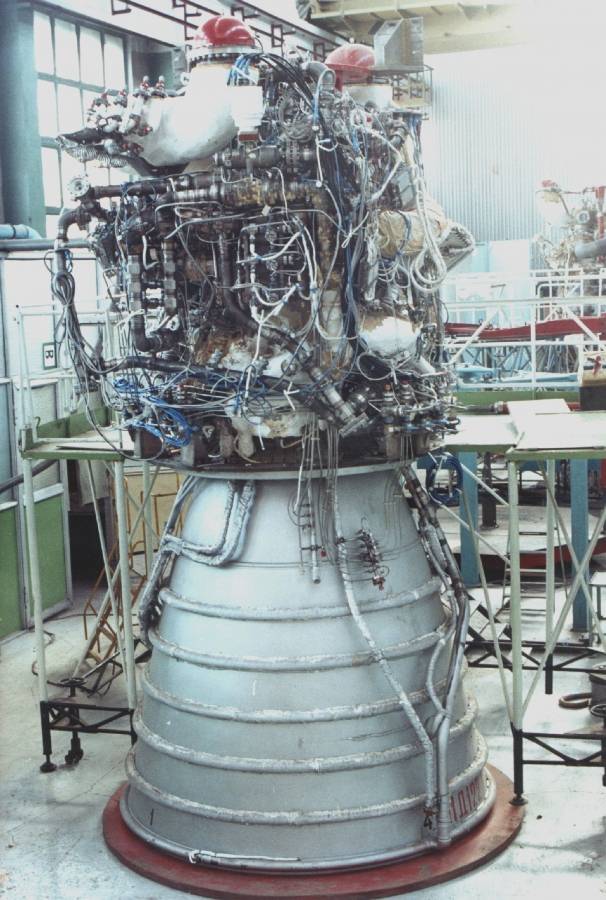

Как и в ракете Falcon-9, в РН «Союз-7» планируется осуществлять возврат первой ступени с помощью ракетодинамического маневра и вертикальной посадки с использованием ракетных двигателей. Для платформы «Морской старт» планируется разработать версию «Союз-7SL». В качестве двигателя РН «Союз-7» планируется использовать проверенный двигатель РД-171 (скорее всего его модификацию РД-171МВ), который может быть повторно использован до двадцати раз (10 полётов и 10 прожигов). Компания S7 Space планирует реализовать свою разработку в течение 5-6 лет. В настоящий момент РН «Союз-7» можно считать наиболее реалистичным проектом многоразовой ракеты-носителя в России.

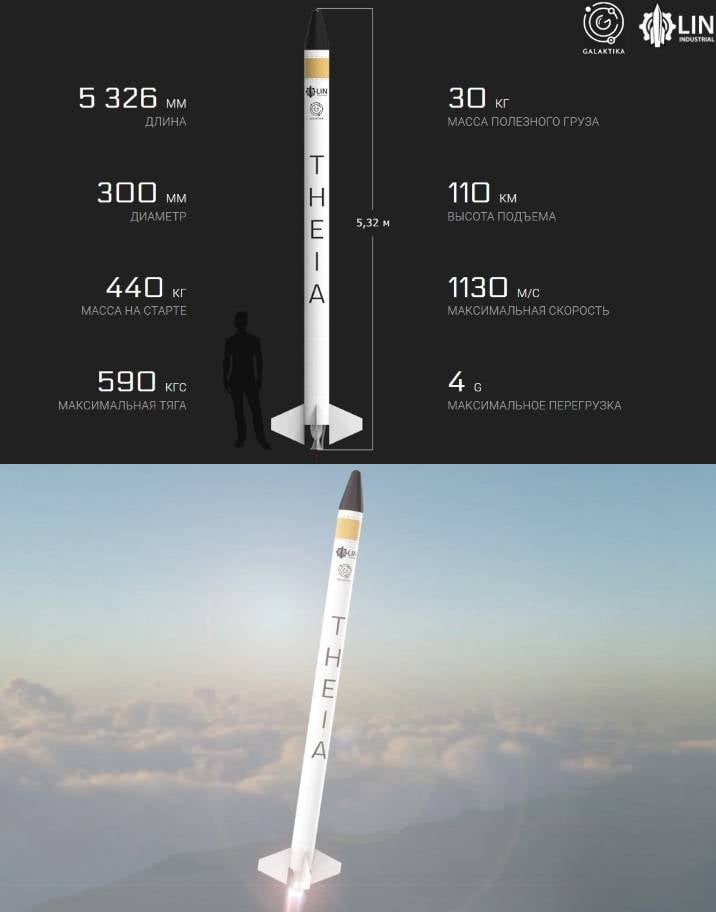

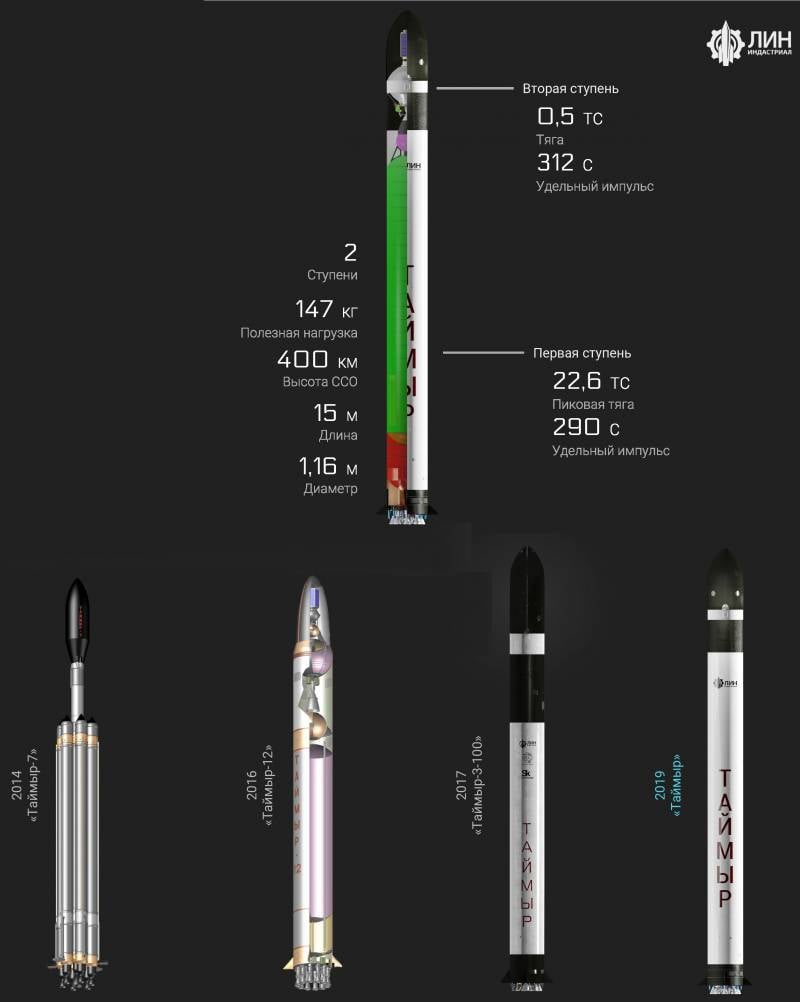

Компания «Лин Индастриал» проектирует сверхмалую суборбитальную ракету «Тейя», предназначенную для взлета до условной границы космоса 100 км с последующим возвращением.

Несмотря на скромные характеристики проекта, он может дать технологии, необходимые для создания в дальнейшем РН с более высокими характеристиками, тем более что «Лин Индастриал» параллельно прорабатывает проект одноразовой сверхмалой ракеты-носителя «Таймыр».

«Корона»

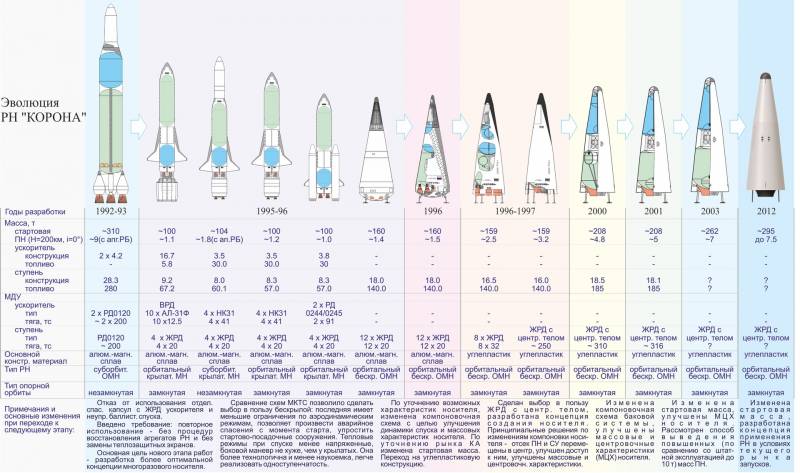

Одним из наиболее интересных и инновационных проектов можно считать многоразовую одноступенчатую ракету-носитель с вертикальным взлётом и посадкой «Корона», которая разрабатывалась государственным ракетным центром (ГРЦ) им. Макеева в период с 1992 по 2012 год. По мере развития проекта рассматривалось множество вариантов РН «Корона», пока не был сформирован наиболее оптимальный итоговый вариант.

Итоговый вариант РН «Корона» предназначен для выведения полезной нагрузки массой 6-12 тонн на низкую околоземную орбиту высотой порядка 200-500 км. Стартовая масса РН предполагается в районе 280-290 тонн. В качестве двигателя предполагалось использование клиновоздушного жидкостного ракетного двигателя (ЖРД) на топливной паре водород + кислород. В качестве теплозащиты предполагается использовать усовершенствованную теплозащиту орбитального космического корабля «Буран».

Осесимметричная конусообразная форма корпуса обладает хорошей аэродинамикой при движении на больших скоростях, что позволяет РН «Корона» осуществлять посадку в точке старта. Это в свою очередь позволяет запускать РН «Корона» как с наземных, так и с морских платформ. При спуске в верхних слоях атмосферы РН осуществляет аэродинамическое торможение и маневрирование, а на завершающем этапе, при приближении к месту посадки, разворачивается кормой вниз, и осуществляет посадку с использованием ракетного двигателя на встроенные амортизаторы. Предположительно РН «Корона» может использоваться до 100 раз, при замене отдельных конструктивных элементов через каждые 25 полётов.

По заявлению разработчика, для выхода на этап опытной эксплуатации потребуется примерно 7 лет и 2 миллиарда долларов, не так уж и много за возможность получения столь революционного комплекса.

В настоящий момент ГРЦ им. Макеева можно считать одним из наиболее компетентных предприятий в области ракетостроения, максимально сохранившим свой потенциал после развала СССР. Именно они создали одну из наиболее эффективных межконтинентальных баллистических ракет (МБР) «Синева» и им доверено создание МБР «Сармат», идущей на смену знаменитой «Сатане». Завершение создания МБР «Сармат» в 2020-2021 году открывает возможность для привлечения ГРЦ им. Макеева к космическим проектам.

Говоря о недостатках проекта «Корона», можно предположить, что таковым в первую очередь станет необходимость создания инфраструктуры по доставке и хранению жидкого водорода, а также все связанные с его использованием проблемы и риски. Возможно, что наилучшим решением стал бы отказ от одноступенчатой схемы РН «Корона» и реализация двухступенчатого полностью многоразового комплекса на метановом топливе. Например, на базе разрабатываемого кислородно-метанового двигателя РД-169 или его модификаций. При этом первая ступень могла бы использоваться отдельно для вывода специфической полезной нагрузки на высоту порядка 100 км.

С другой стороны, от жидкого водорода, как от ракетного топлива, скорее всего, никуда не деться. Во многих проектах, мне зависимости от того на метане первая ступень или керосине, на второй ступени применяются водород-кислородные двигатели. В этом контексте уместно вспомнить про трёхкомпонентные двигатели, каким, например, является, разрабатываемый Конструкторским бюро химавтоматики (КБХА) двух режимный трехкомпонентный двигатель РД0750. На первом режиме двигатель РД0750 работает на кислороде и керосине с добавкой 6% водорода, на втором – на кислороде и водороде. Такой двигатель может быть реализован и для связки водород + метан + кислород и возможно, что это окажется даже проще, чем в варианте с керосином.

«Байкал-Ангара», «Союз-7» или «Корона»?

Какой из этих проектов может стать первой российской многоразовой ракетой? Проект «Байкал-Ангара», несмотря на его распиаренность, можно считать наименее интересным. Во-первых, сама многолетняя возня с РН семейства «Ангара» уже накладывает свой отпечаток, во-вторых, концепция возврата МРУ самолётным способом также вызывает множество вопросов. Если говорить о лёгком варианте, когда МРУ фактически является первой ступенью, то ещё куда ни шло, а если говорить о средних и тяжёлых вариантах с двумя/четырьмя МРУ и потерей первой и второй ступеней, то затея выглядит совсем уж странно. Разговоры о вертикальной посадке РН «Ангара» скорее всего таковыми и останутся, или будут реализованы тогда, когда весь остальной мир уже будет летать на антигравитации или антивеществе.

Создание многоразовой версии РН «Союз-7» частной компанией S7 Space в сотрудничестве с Роскосмосом видится более оптимистичным, тем более что и проектируемая сверхтяжёлая РН «Енисей» будет создаваться на тех-же двигателях, что потенциально позволит перенести «многоразовые» технологии и на неё. Тем не менее, вспоминая эпопею с «Ё-мобилем», и этот проект может отправиться на свалку истории. Другим вопросом является изначальное применение в проектах РН «Союз-5», «Союз-7» и «Енисей» кислородно-керосиновых двигателей. Преимущества и перспективы метана в качестве ракетного топлива очевидны, и необходимо концентрировать усилия на переходе к данной технологии – созданию дросселируемого многоразового метанового ракетного двигателя, вместо создания очередного «самого мощного в мире» кислород-керосинового двигателя, который перестанет быть актуален через 5-10 лет.

Проект «Корона» в этой ситуации можно рассматривать как «тёмную лошадку». Как уже говорилось выше, ГРЦ им. Макеева обладает высокими компетенциями, и при соответствующем финансировании вполне могло бы создать многоразовую одноступенчатую или двухступенчатую ракету-носитель в период с 2021 по 2030 годы, после завершения работ над МБР «Сармат». Из всех возможных вариантов проект «Корона» потенциально может стать наиболее инновационным, способным создать задел для следующих поколений ракет-носителей.

Появление многоразовой ракеты-носителя Falcon-9 показало, что новая битва за космос началась, и мы в этой битве стали стремительно отставать. Можно не сомневаться, что получив односторонние преимущества в космосе США, а возможно, что вслед за ним и Китай, начнут его стремительную милитаризацию. Низкая стоимость вывода полезной нагрузки на орбиту, обеспечиваемая многоразовыми ракетами-носителями, сделает космос привлекательным для инвестиций коммерческого сектора, что ещё сильнее подстегнёт космическую гонку.

В связи с изложенным хочется надеяться, что руководство нашей страны осознаёт важность развития космической техники в контексте если не гражданского, то хотя бы военного применения, и инвестирует необходимые денежные средства в развитие перспективных космических технологий, а не в строительство очередного стадиона или парка развлечений, обеспечив соответствующий контроль за их целевым использованием.

Источник