«УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ»

Мы рождены, чтоб сказку сделать былью,

Преодолеть пространство и простор.

Нам разум дал стальные руки-крылья,

А вместо сердца – пламенный мотор.

«Авиамарш», Ю.Хайт, П.Герман

От фильма «Утомлённые солнцем» возникает такое же чувство. Он весь построен на контрастах, создан контрастами. Его эмоции рождаются на стыке противоположных зарядов, как молнии во время гроз. Причём контрастные полюса соединяются не сразу – хотя вполне могли бы жёстко продиктовать и ускорить сюжет. Но нет – время просто идёт свои чередом, постепенно уплотняясь к финалу. И противоборствующие силы живут своей жизнью и создают целый мир, который до поры до времени и не подозревает об их существовании…

Ожидание момента, когда заряды сойдутся и ударит молния, определяет настроение фильма с самого начала. Ворчание и старомодный выговор Филиппа, знакомый и предсказуемый слог советских новостей, забавно звучащий с французским акцентом – и на этом фоне попытка Мити застрелиться как бы между делом, своего рода игра с судьбой в духе Гамлета… Сильнейшие, противоречивые эмоции вспыхивают – но дают осечку, тут же растворяясь в мелодии танго, сопровождающей начальные титры.

Идиллическое сельское утро, начало безоблачного летнего дня, золотое поле – и нацеленные на это поле танки, которые смотрятся в этом мирном пейзаже чудовищно до абсурда.

Комдив Котов в кругу семьи, человек мирный и счастливый, муж, отец, хозяин большого дома – и нелогичная ситуация, которая неожиданно выхватывает его из ласкового семейного мира. Эмоциональный и философский пролог к дальнейшим событиям.

Когда я в младших классах школы учила историю, мне казалось, что после революции в жизни нашей страны изменилось абсолютно всё, до неузнаваемости. Казалось, что прежнее время дотла сгорело в революционном огне. Все враги, «буржуины» или погибли на войне, или перевоспитались, и не осталось никаких следов прежней жизни – ветер нового времени стёр их без следа. Так было принято думать.

В «Утомлённых солнцем» же отчётливо видна связь времён. И видно несовпадение времён – как несогласование в грамматике. Именно оно рождает этот, казалось бы, забавный и глуповато-наивный, а на самом деле страшный, словно вселенский хаос, абсурд нового времени.

Прошедшее время всё ещё беззаботно и беспомощно продолжается в этом доме, в этой солнечной дачной жизни. Тот же чай, те же разговоры, тот же дух и выговор, что был до революции. Конечно, приметы советского времени есть, но новое время пока обтекает этот дом, не ломая его привычного уклада.

«– А что за праздник сегодня?

– Леля, я в них не понимаю. Знаю, что день чего-то очень большого и советского. Это Надя у нас все их праздники знает».

Влияние советского времени на эту жизнь кажется поверхностным и смехотворным: до революции по воскресеньям играли в крокет, а теперь играют в футбол – на крокетной площадке.

Но при этом советское время – везде, всюду, во всём! Им пропитан каждый кадр, его невозможно не заметить! И в начале фильма зрители сталкиваются с этим временем, что называется, в лоб – раннее утро в советской стране, «стены древнего Кремля», чёрная машина, квартира Мити, новости, револьвер, а главное – гнетущий страх.

Впрочем, зритель тут же отвлекается и забывает про всё это, не думает об этом, как и беззаботные дачники. Забывает, чтобы вспоминать понемногу, постепенно, и в полной мере прочувствовать к финалу.

Самое страшное в советском времени – то, что оно ужасающе реально, и при этом ужасающе абсурдно. Этот абсурд бросается в глаза на каждом шагу. Даже сами по себе марширующие пионеры, поющие «Авиамарш», – вполне себе абсурдная картина, особенно учитывая текст песни. А вдобавок с ними марширует Митя, загримированный стариком, превращая эту картину в фантасмагорию.

Впрочем, сначала это мило и забавно. Абсурд такой уютный, домашний. В нём есть что-то сказочное. Игра с переодеваниями, шутки. И все Деды Морозы, и летние, и зимние, живут только в советской стране…

Но чувство тревоги нарастает, грозовые тучи уплотняются, воздух становится душным. Дачная веранда залита солнцем, и от этого ещё больше не по себе. Все ощущают какой-то холодок.

И количество абсурда растёт! Как будто приближается что-то огромное и медленно, но верно нарушает порядок вещей. Солнечный пляж, который мгновенно опустошают люди в противогазах. Конечно, это понарошку, это даже для пользы государства – всё-таки учения. Все смеются. Но в разговорах всё чаще возникает символика смерти. На пляже не раз звучит слово «гроб». То ли гражданская оборона, то ли и в самом деле…

Ну и «поезда с гусями» – тоже образ, связанный со смертью, и абсурдный настолько, что мог бы даже быть смешным. Только смех получается нервный.

Чем ближе к финалу фильма – тем абсурда больше. В стране, идущей самым правильным путём, никто не может показать правильный путь водителю грузовика с дачной мебелью. Праздник воздухоплавания и дирижаблестроения… Сказка Мити, где все имена произносятся наоборот… Перевёрнутый мир. Привычный порядок вещей ломается. Не сразу, постепенно, но с заметным ускорением.

Митя, не снимая противогаза, долго, с упоением играет на рояле. Музыка весёлая, но темнота за стёклами противогаза там, где должны быть глаза – от этого пробирает холод.

И, словно в подтверждение этому, неумолимо меняется настроение. Если в начале фильма абсурд был смешным, то в конце он становится страшным. Столкновение времён, мироощущений, характеров вызывает электрический разряд. Для одних чёрная машина пришла из областной филармонии, а для других – из самой сердцевины этого абсурда, оттуда, откуда не возвращаются.

Основной источник напряжения в фильме – не перспектива ареста Котова как таковая. Да, зрителю сразу ясно, что дело идёт к аресту, и ясно, что приезд Мити – это приговор Котову. Да, вероятное будущее героев просматривается и пугает любого нормального человека… Но всё-таки самое страшное и трагичное не это, а другое: почему абсурд достиг таких масштабов? Почему он обладает такой колоссальной властью над людьми?

«Мощные бронзовые плечи. Я понимаю. Белоснежная улыбка. Портреты в учреждениях, и как все это рушится – одним щелчком. » – Митя произносит эту фразу с незабываемой интонацией. Но почему так легко, одним щелчком? В самом деле, почему? Вот это – самое главное! Здание, построенное на ненадёжной основе, обязательно рухнет. Вопрос только, когда.

Котов рассказывает дочке, зачем он и другие люди строят советскую власть. На вере в эту власть построена вся жизнь Котова. Он до последнего не замечает, не осознаёт, что опирается на неуправляемое, иррациональное, в самой своей основе бесчеловечное и отрицающее жизнь. Он вкладывает в эту систему свою человечность и свою логику. Как тут не вспомнить слова Отелло у Шекспира: «Пусть я буду проклят, люблю тебя! А если разлюблю, вернётся хаос». Конечно, Котов не Отелло, а советская власть – не Дездемона, но с разочарованием в ней мир для Котова мгновенно превратится в хаос.

Именно это имеет в виду Митя, именно это звучит в каждом его слове и постоянно ощущается во взгляде. Митя всей душой ненавидит эту систему. И ненавидит Котова как часть этой системы, как её энтузиаста и строителя. Но в то же время понимает, что Котов этой системе не нужен, и станет такой же её жертвой, как и он сам. Митя служит ей, но считает себя мучеником. Он, гениально сыгранный Олегом Меньшиковым, безусловно, трагическая фигура от начала до конца. Получив задание арестовать Котова, он хотел застрелиться, сыграл в русскую рулетку… Но уйти от задания таким образом не получилось. И он согласился. Двигали им жгучие и противоречивые чувства – от страстного желания вернуться в когда-то потерянный рай до жажды мести за все пережитые потери и боль, за собственное падение и предательство. Митя – словно оголённый нерв.

«Я думал: раз для меня той жизни нет, ну и, значит, ни для кого её нет, и никого в той жизни не осталось. А вы-то, оказывается, все есть! И всё-то у вас, как прежде, только без меня! А меня что же, вычеркнули, да? Ластиком стёрли?» Не только Митю, но и всю прежнюю жизнь здесь стёрли ластиком, потом построили на ней другую жизнь и поверили в неё, как в летнего Деда Мороза…

Видно, как на протяжении всего фильма в Мите борются противоположные начала. Он ведь предупредил Котова заранее. Но Котов был убеждён в собственной неуязвимости. Правда, перед отъездом почувствовал, что происходит на самом деле – но было уже поздно. Он играл и разговаривал с дочкой, уже догадываясь, что прощается с ней. Хотя ещё и не верил в это.

В принципе, он мог бы до отъезда, заранее позвонить своему другу товарищу Сталину по номеру, знанием которого так гордился. Но не позвонил. И не только потому, что намеревался позвонить позже. Прежде всего потому, что догадывался: этой машиной даже Сталин не управляет. А ещё боялся разочароваться в товарище Сталине и понять, что теперь ничего не остаётся, кроме как застрелиться. Поэтому оттягивал разочарование до последнего.

Котов понял всё в конце, уже в машине. То, на что он опирался, надеялся, во что верил, разом обрушилось – вот что вызвало этот отчаянный сдавленный вой.

А по глазам Мити в машине отчётливо ясно, что он всё потерял. Митя по происхождению дворянин, и его взгляд в этой сцене говорит яснее слов, как он ненавидит и презирает этих своих спутников из «областной филармонии», тупых, необразованных, по-звериному жестоких, как ненавидит весь этот строй… Митя словно бы безмолвно говорил Котову всю дорогу: смотри, кто будет хозяйничать в этой стране. Не ты – и не те, кто отдавал свою кровь и жизнь за советскую власть – а вот эти люди. Они единственные, кто способен воспринимать творящийся вокруг абсурд всерьёз. Они – его истинные хозяева. Это у них «вместо сердца пламенный мотор», они, не моргнув глазом, выполнят самый бесчеловечный приказ. Они без особых эмоций убивают заблудившегося шофёра, убеждённые, что он из стана врага… Митя участвует в этом, руководит этим, но он, в отличие от его спутников, отчётливо понимает, что делает. А машина абсурда тем временем давит людей.

И, как апогей этого абсурда, над полем поднимается гигантский портрет Сталина. Митя невольно вытягивается перед ним в струнку и отдаёт честь. Парадокс? Нет. Несмотря на всё своё презрение к этой жизни, к этому строю, к этой системе, он тоже до ужаса боится её… Поэтому и работает на неё. Круг замыкается.

Впрочем, Митя, уже давно перегоревший и отчаявшийся, в финале находит для себя выход. А у Котова, в одночасье потерявшего всё, на что он привык опираться, остаются только те опоры, которые не подвластны никакой системе и никакому времени: любовь к дочери и вера в добро и справедливость. Не в справедливость внутри системы, а в справедливость, которая выше всяких систем и которую советский человек не осознаёт, но на которую, сам того не понимая до конца, надеется всей душой, особенно в ситуациях, когда теряет всякую другую надежду.

Источник

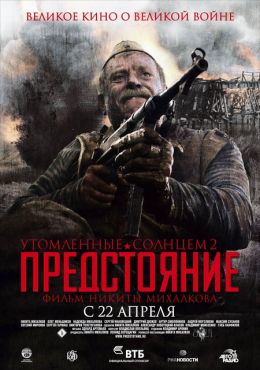

Рецензия на фильм «Утомленные солнцем: Предстояние»

«Утомленные солнцем: Предстояние» Никиты Михалкова продолжает историю выжившего комбрига Котова и выжившего чекиста Мити — хотя они в фильме и не главное.

Трейлер

22 июня отбывающий лагерный срок бывший комдив Котов (Михалков), а ныне просто зек номер такой-то узнает, что его политическую статью таинственным образом заменили на уголовную. Растерянный все-таки комдив (русские офицеры бывшими не бывают) наблюдает, как пулеметчики пускают всех политических в расход, а уголовников готовят к эвакуации, когда на лагерь начинают падать немецкие бомбы. Так для Котова началась война, а для отправившего его в лагерь Мити (Меньшиков), забравшего себе его жену Марусю (Толстоганова) и дочь Надю (Надежда Михалкова), начинаются поиски затерявшегося по штрафбатам комдива.

Жаль все же, что «Предстояние» и «Бесславные ублюдки» разминулись в Каннах на год – могли бы встретиться, доведись кому-то из антиподов поторопиться или опоздать. Давняя история с михалковской досадой на то, что оскароносных «Утомленных» обнесли тогда, в 1994 году «Золотой пальмовой ветвью» в пользу «Криминального чтива», получила бы красивое развитие и не на пустом месте. Оба вынашивали замысел годами, оба бредили этой войной – Тарантино торопился ее закрыть, Михалков открыть заново, и ни закрыть, ни открыть в итоге не получилось.

Но если для Тарантино война была фоном, на котором действовали как всегда обожаемые им герои, то главное удивление от «Предстояния» – чувство, что Митя, Надя, Маруся и даже лично сам комдив Михалкову просто мешают, небольшие эпизоды Маковецкого, Золотухина, Андрея Панина и Евгения Миронова волнуют его больше. Хмуро инфернальничает, наигрывая на пианино, Меньшиков, хлопочет лицом Толстоганова, распахивает глаза Надя, комдив Котов помахивает диковиной железной рукой – но некогда, некогда, пора мост взрывать и поднимать авиацию.

Это равнодушие изумляет даже больше, чем то, что никакого известного нам Михалкова в «Предстоянии» вроде бы и нет. Ни тот, что поставил «Утомленных солнцем», «Обломова» и «Ургу», ни тот, что снял «Сибирского цирюльника» и «12», ничего похожего снять не мог – редко бывает, чтобы адресатом ленты в настолько малой степени является зритель. Распадающееся на выкрики повествование, оторванные конечности, демонстративное равнодушие к исторической достоверности, иконы и голая жопа фрица, пикирующего на советский транспортник – все это какое-то очень личное, с сырым духом и искренним ужасом, к войне отношения, может, и не имеющее.

Кому Никита Михалков крутит это кино – так сразу и не скажешь. Себе самому? Вечности? Кажется, что задача ставилась скромная: все три часа «Предстояние» стремится быть энциклопедией народной жизни и смерти (больше смерти) в формате «Курсантов» и «Штрафбата». Но всякий раз срывается: крещение уцепившейся за морскую мину Нади безногим священником Гармашем, обгоревший мальчишка-танкист, который просит медсестру показать грудь – это уже не энциклопедия жизни и не правда войны, а что-то куда менее литературное, парадоксальное же спокойствие, с которым смотришь на экран, еще раз подсказывает – не тебе говорится.

Видеть в происходящем логику начинаешь, задав простой вопрос: а где же главный интерес Никиты-бесогона – дотошное и по-своему бесстрашное вопрошание бесов? Мохнатый там шмель или какой, но всякая картина Михалкова, за исключением, может быть, нежнейшей «Урги», была обстоятельным, очень семидесятническим любопытством ко злу в самых его личных, достоевских формах (если сомневаетесь – вспомните как в «Свой среди чужих…» Ванюкин ест суп или шелестящее бормотание Обломова), разрешившемся в уже окончательно похожих на «Вия» «12».

Будем справедливы – масштаба хватало, и бесы Никите Михалкову отвечали. В «Предстоянии» зло, которое он пытается допрашивать, так велико, что разговора не получилось.

Никита Михалков предстоит в стороне и смотрит, как то, что он пытался допросить, прокручивает его фильм через мясорубку кинопроектора куда-то в темноту зала.

Источник