10 самых известных космических аппаратов, отправленных человеком к Луне

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

«Луна-1»

2 января 1959 года СССР осуществил пуск ракеты-носителя «Восток-Л», которая вывела на лунную траекторию автоматическую межпланетную станцию «Луна-1». АМС пролетела на расстоянии 6 тыс. км. от лунной поверхности и вышла на гелиоцентрическую орбиту. Целью полёта было достижение «Луной-1» поверхности Луны. Вся бортовая аппаратура работала корректно, но в циклограмму полёта закралась ошибка, и АМП на поверхность Луны не попала. На результативности бортовых экспериментов это не отразилось. В ходе полёта «Луны-1» удалось зарегистрировать внешний радиационный пояс Земли, впервые измерить параметры солнечного ветра, установить отсутствие у Луны магнитного поля и провести эксперимент по созданию искусственной кометы. К тому же «Луна-1» стала космическим аппаратом, который сумел достичь второй космической скорости, преодолел земное притяжение и стал искусственным спутником Солнца.

«Пионер-4»

3 марта 1959 с космодрома на мысе Канаверал был запущен американский космический аппарат «Пионер-4», который первым совершил облёт Луны. На его борту были установлены счётчик Гейгера и фотоэлектрический сенсор для фотографирования лунной поверхности. Космический аппарат пролетел на расстоянии 60 тыс. километров от Луны на скорости 7,230 км/с. На протяжении 82 часов «Пионер-4» передавал на Землю данные о радиационной обстановке: в лунных окрестностях радиации обнаружено не было. «Пионер-4» стал первым американским космическим аппаратом, которому удалось преодолеть земное притяжение.

«Луна-2»

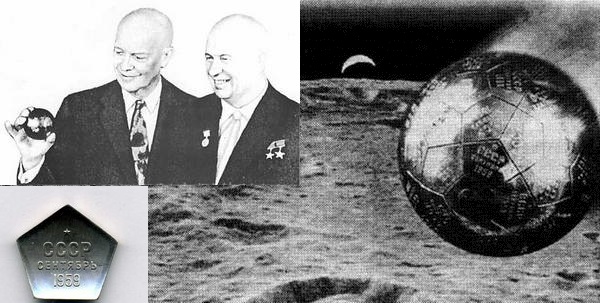

12 сентября 1959 года с космодрома Байконур стартовала автоматическая межпланетная станция «Луна-2», которая стала первой в мире станцией, достигшей поверхности Луны. Собственной двигательной установки у АМК не было. Из научного оборудования на «Луна-2» были установлены счётчики Гейгера, сцинтилляционные счётчики, магнитометры и детекторы микрометеоритов. «Луна-2» доставила на лунную поверхность вымпел с изображением герба СССР. Копию этого вымпела Н.С. Хрущев вручил президенту США Эйзенхауэру. Стоит отметить, что СССР демонстрировал модель «Луна-2» на различных европейских выставках, и ЦРУ смогло получить неограниченный доступ к модели для изучения возможных характеристик.

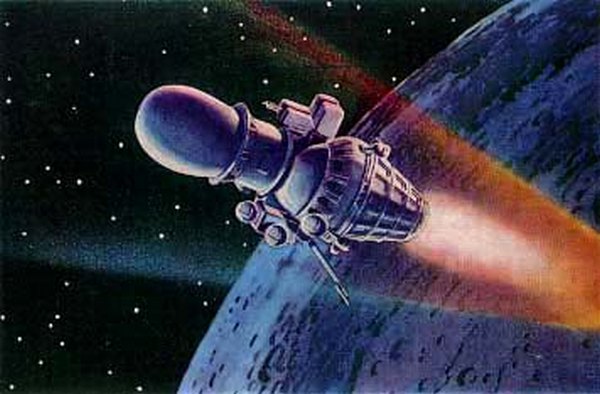

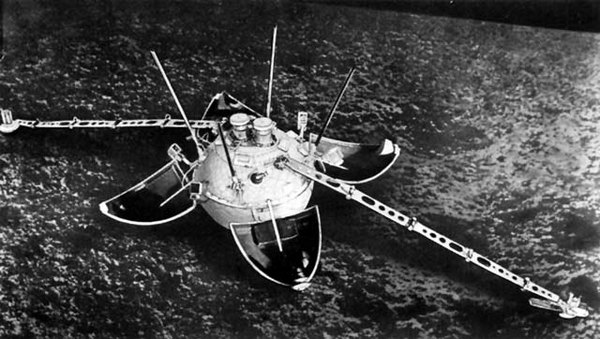

«Луна-3»

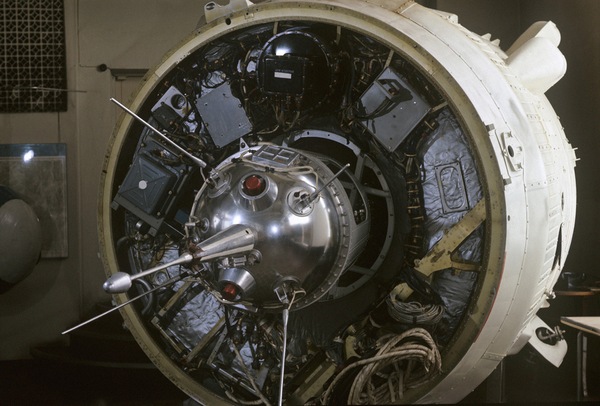

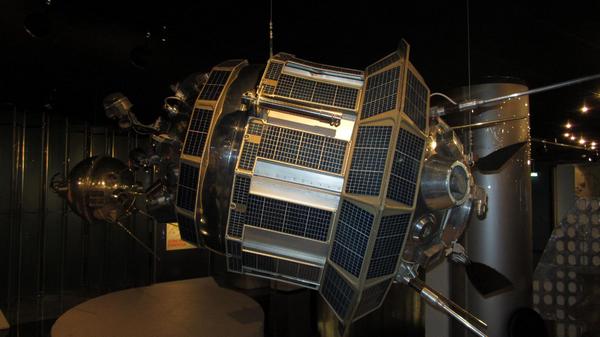

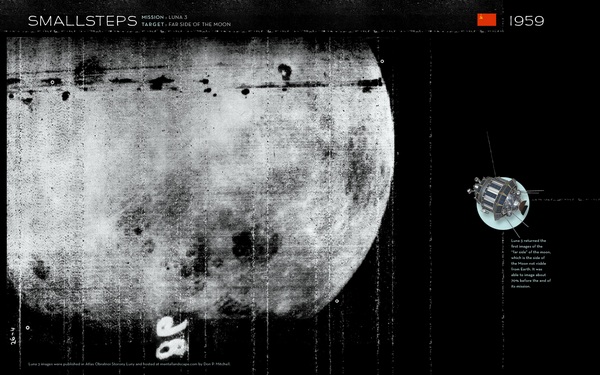

4 октября 1959 года с Байконура стартовала АМС «Луна-3», целью которой было изучение космического пространства и Луны. В ходе этого полёты впервые в истории были получены фото обратной стороны Луны. Масса аппарата «Луна-3» — 278,5 кг. На борту космического аппарата были установлены системы телеметрической, радиотехнической и фототелеметрической ориентации, позволявшие ориентироваться относительно Луны и Солнца, система энергопитания с солнечными батареями и комплекс научной аппаратуры с фотолабораторией.

«Луна-3» совершила 11 оборотов вокруг Земли, а затем вошла в земную атмосферу и прекратила своё существование. Несмотря на низкое качество снимков, полученные фотографии обеспечили СССР приоритет в наименовании объектов на поверхности Луны. Так на карте Луны появились цирки и кратеры Лобачевского, Курчатова, Герца, Менделеева, Попова, Склодовской-Кюри и лунное море Москвы.

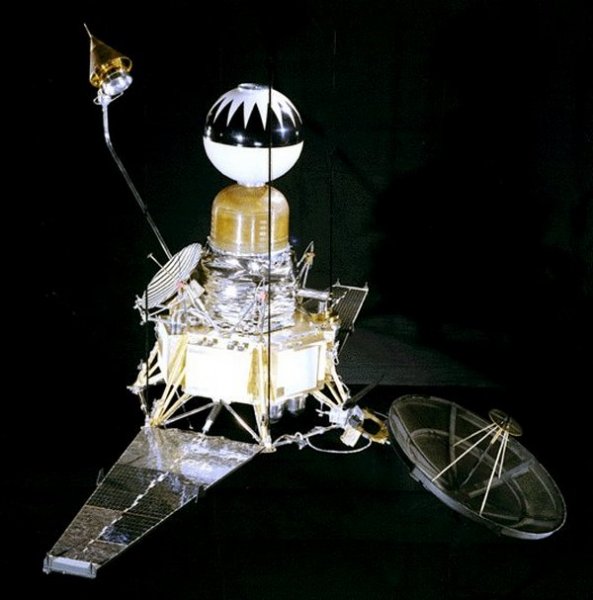

«Рейнджер-4»

23 апреля 1962 года с мыса Канаверал стартовала американская автоматическая межпланетная станция Рейнджер-4. АМС несла капсулу весом 42,6 кг, содержавшую магнитный сейсмометр и гамма- спектрометр. Американцы планировали произвести сброс капсулы в районе Океана Бурь и в течение 30 суток проводить исследования. Но бортовая аппаратуры вышла из строя, и Рейнджер-4 не смог обрабатывать команды, которые поступали с Земли. Продолжительность полёта АМС «Рейнджер-4» 63 часа и 57 минут.

«Луна-4С»

4 января 1963 года ракета-носитель «Молния» вывела на орбиту АМС «Луна-4С», которая должна была впервые в истории космических полётов совершить мягкую посадку на поверхность Луны. Но старт в сторону Луны по техническим причинам не произошёл, и 5 января 1963 года «Луна-4С» вошла в плотные слои атмосферы и прекратила существование.

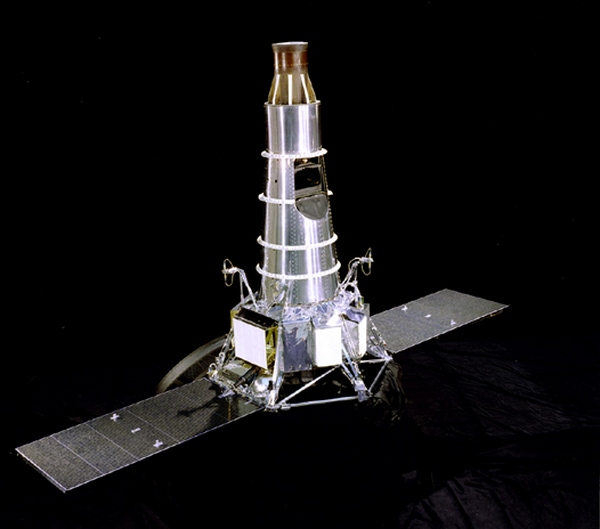

Рейнджер-9

21 марта 1965 года американцы запустили Рейнджер-9, целью полёта которого было получение детальных фото лунной поверхности на последних минутах перед жёсткой посадкой. Аппарат был сориентирован таким образом, чтобы центральная ось камер полностью совпадала с вектором скорости. Это должно было позволить избежать «смазывания изображения».

За 17,5 минут до падения (расстояние до поверхности Луны составляло 2360 км) удалось получить 5814 телевизионных изображений лунной поверхности. Работа Рейнджера-9 получила высшие оценки мирового научного сообщества.

«Луна-9»

31 января 1966 года с Байконура стартовала советская АМС «Луна-9», которая 3 февраля совершила первую мягкую посадку на Луне. АМС прилунился в Океане Бурь. Со станцией состоялось 7 сеансов связи, продолжительность которых составляла более 8 часов. Во время сеансов связи «Луна-9» передавала панорамные изображения лунной поверхности вблизи места посадки.

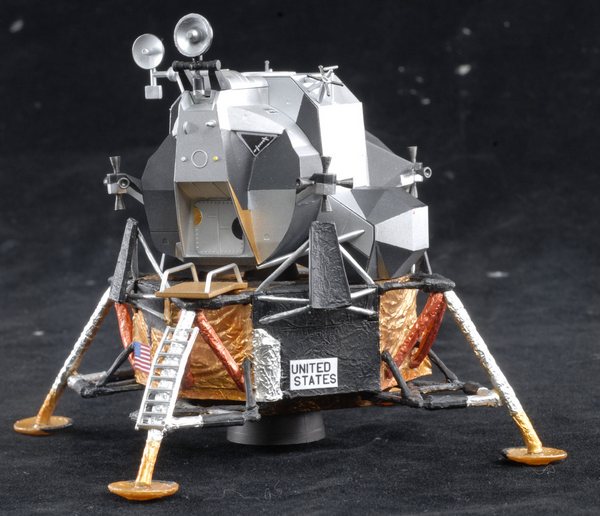

«Аполлон-11»

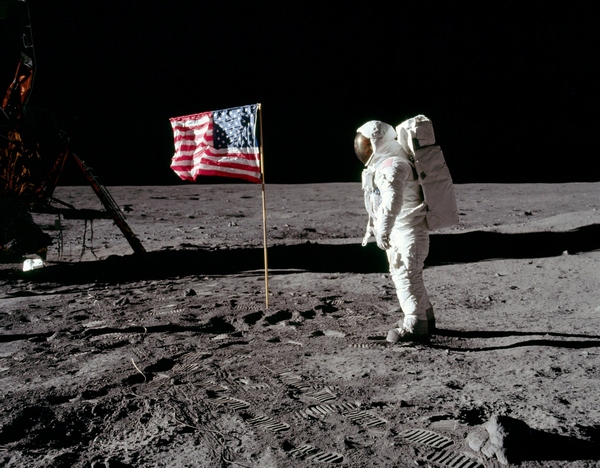

16—24 июля 1969 года состоялся полёт американского пилотируемого космического корабля серии «Аполлон». Этот полёт знаменит в первую очередь тем, что земляне впервые в истории совершили посадку на поверхность космического тела. 20 июля 1969 года в 20:17:39 лунный модуль корабля на борту с командиром экипажа Нилом Армстронгом и пилотом Эдвином Олдрином прилунился в юго-западной части Моря Спокойствия. Астронавты совершили выход на лунную поверхность, который продолжался 2 часа 31 минуту 40 секунд. Пилот командного модуля Майкл Коллинз ждал их на окололунной орбите. Астронавтами в месте посадки был установлен флаг США. Американцы разместили на поверхности Луны комплект научных приборов и собрали 21,6 кг образцов лунного грунта, который доставили на Землю. Известно, что после возвращения члены экипажа и лунные образцы прошли строгий карантин, не выявивший никаких лунных микроорганизмов.

«Аполлон-11» привёл к достижению цели, поставленной президентом США Джоном Кеннеди – осуществить высадку на Луну, обогнав в лунной гонке СССР. Стоит отметить, что факт высадки американцев на поверхность Луны вызывает у современных учёных сомнения.

«Луноход-1»

10 ноября 1970 с космодрома Байконур АМС «Луна-17». 17 ноября АМС прилунилась в Море Дождей, и на лунный грунт съехал первый в мире планетоход – советский дистанционно-управляемый самоходный аппарат «Луноход-1», который был предназначен для исследования Луны и проработал на Луне 10,5 месяцев (11 лунных дней).

За время работы «Луноход-1» преодолел 10 540 метров, двигаясь со скоростью 2 км/ч, и обследовал площадь 80 тыс. кв.м. Он передал на землю 211 лунных панорам и 25 тыс. фото. За 157 сеансов с Землёй «Луноход-1» принял 24 820 радиокоманд и произвёл химический анализ грунта в 25 точках.

15 сентября 1971 года ресурс изотопного источника тепла исчерпался, и температура внутри герметичного контейнера лунохода начала падать. 30 сентября аппарат на связь не вышел, а 4 октября учёные прекратили попытки войти с ним в контакт.

Стоит отметить, что битва за Луну продолжается и сегодня: космические державы разрабатывают самые невероятные технологии, планируя захват и освоение Луны .

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Источник

Первый лунный самоходный аппарат «Луноход-1». Справка

17 ноября исполняется 40 лет с того дня, как на Луну был доставлен первый лунный самоходный аппарат «Луноход-1».

17 ноября 1970 г. советской автоматической станцией «Луна-17» был доставлен на поверхность Луны самоходный аппарат «Луноход-1», предназначенный для комплексных исследований лунной поверхности.

Создание и запуск лунного самоходного аппарата стало важным этапом в изучении Луны. Идея создания лунохода родилась в 1965 г. в ОКБ-1 (ныне РКК «Энергия» им. С.П. Королева). В рамках советской лунной экспедиции луноходу отводилось немаловажное место. Два лунохода должны были детально обследовать предполагаемые районы прилунения и выполнять роль радиомаяков при посадке лунного корабля. Планировалось использовать луноход еще и для транспортировки космонавта на поверхности Луны.

Создание лунохода было поручено Машиностроительному заводу им. С.А. Лавочкина (ныне НПО им. С.А. Лавочкина) и ВНИИ-100 (ныне ОАО «ВНИИТрансмаш»).

В соответствии с утвержденной кооперацией Машиностроительный завод имени С.А. Лавочкина отвечал за создание всего космического комплекса, в том числе и за создание лунохода, а ВНИИ-100 — за создание самоходного шасси с блоком автоматического управления движением и системой безопасности движения.

Эскизный проект лунохода был утвержден осенью 1966 г.. К концу 1967 г. была готова вся конструкторская документация.

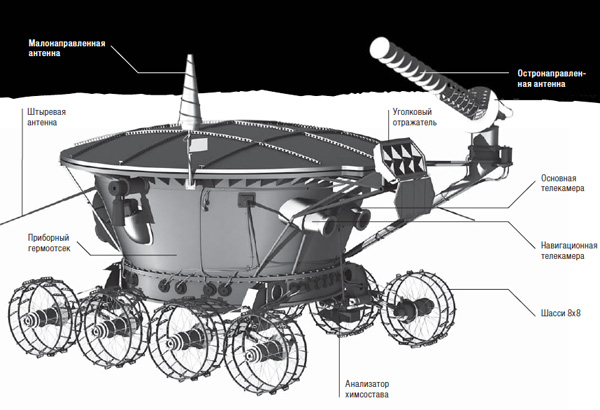

Сконструированный автоматический самоходный аппарат «Луноход-1» представлял собой гибрид космического аппарата и транспортного средства высокой проходимости. Он состоял из двух основных частей: восьмиколесного шасси и герметичного приборного контейнера.

Каждое из 8 колес шасси было ведущим и имело электродвигатель, расположенный в ступице колеса. В приборном контейнере лунохода помимо служебных систем находилась научная аппаратура: прибор для анализа химического состава лунного грунта, прибор для исследования механических свойств грунта, радиометрическое оборудование, рентгеновский телескоп и лазерный уголковый отражатель французского производства для точечного измерения расстояний. Контейнер имел форму усеченного конуса, причем верхнее основание конуса, служащее радиатором-охладителем для сброса тепла, имело больший диаметр, чем нижнее. На время лунной ночи радиатор закрывался крышкой.

Внутренняя поверхность крышки была покрыта фотоэлементами солнечной батареи, что обеспечивало подзаряд аккумуляторной батареи в течение лунного дня. В рабочем положении панель солнечной батареи могла располагаться под разными углами в пределах 0-180 градусов, чтобы оптимально использовать энергию Солнца при различных его высотах над лунным горизонтом.

Солнечная батарея и работающие с ней в комплексе химические аккумуляторы использовались для питания электроэнергией многочисленных агрегатов и, научных приборов лунохода.

На луноходе была устроена система терморегуляции герметического отсека, создающая нормальные условия для функционирования всех систем лунохода. Она состояла из горячего контура, включающего изотопный источник тепла с теплообменником, и холодного контура, в который входили радиатор-охладитель, излучающий тепло в пространство, и четыре испарителя-теплообменника.

В течение лунного дня, длящегося 13,66 земных суток, когда освещенный Солнцем борт лунохода нагревался до +150 °C, а противоположный, находящейся в тени, был почти на 300 градусов холоднее, вентилятор гонял воздух по контейнеру, а сброс тепла осуществлялся через верхнее днище приборного отсека, которое одновременно являлось радиатором-охладителем.

Во время лунной ночи, когда температура достигала минус 170 градусов, для подогрева приборного контейнера использовался радиоизотопный источник тепла.

В передней части приборного отсека были расположены иллюминаторы телевизионных камер, предназначенных для управления движением лунохода и передачи на Землю панорам лунной поверхности и части звездного неба, Солнца и Земли.

Общая масса лунохода составляла 756 кг, его длина с открытой крышкой солнечной батареи 4,42 м, ширина 2,15 м, высота 1,92 м. Он был рассчитан на 3 месяца работы на поверхности Луны.

10 ноября 1970 г. с космодрома Байконур стартовала трехступенчатая ракета-носитель «Протон-К», которая вывела автоматическую станцию «Луна-17» с автоматическим самоходным аппаратом «Луноход-1» на промежуточную круговую околоземную орбиту.

Совершив неполный виток вокруг Земли, разгонный блок вывел станцию на траекторию перелета к Луне. 12 и 14 ноября были проведены плановые коррекции траектории перелета. 15 ноября станция вышла на орбиту Луны. 16 ноября были опять проведены коррекции траектории полета. 17 ноября 1970 г. в 6 часов 46 минут 50 секунд (мск) станция «Луна-17» благополучно совершила посадку в Море Дождей на Луне. Два с половиной часа ушло на осмотр места посадки с помощью телефотометров и развертывание трапов. После анализа окружающей обстановки была выдана команда, и 17 ноября в 9 часов 28 минут самоходный аппарат «Луноход-1», съехал на лунный грунт.

Луноход управлялся дистанционно с Земли из Центра дальней космической связи. Для его управления был подготовлен специальный экипаж, в состав которого входили командир, водитель, штурман, оператор и борт-инженер. Для экипажа были отобраны военные, не имеющие никакого опыта управления транспортными средствами, вплоть до мопедов, чтобы земной опыт не был довлеющим при работе с луноходом.

Отобранные офицеры прошли медкомиссию почти такую же, как космонавты, теоретическое обучение и практические тренировки на специальном лунодроме в Крыму, который был идентичен лунному рельефу с углублениями, кратерами, разломами, россыпью камней различной величины.

Экипаж лунохода, получая на Земле лунные телевизионные изображения и телеметрическую информацию, с помощью специализированного пульта управления обеспечивал выдачу команд на луноход.

Дистанционное управление движением лунохода имело специфические особенности, обусловленные отсутствием восприятия оператором процесса движения, задержками в приеме и передачи команд телевизионного изображения и телеметрической информации, зависимостью характеристик подвижности самоходного шасси от условий движения (рельефа и свойств грунта). Это обязывало экипаж с некоторым опережением предвидеть возможное направление движения и препятствия на пути лунохода.

Весь первый лунный день экипаж лунохода приноравливался к необычным телеизображениям: картинка с Луны была очень контрастной, без полутеней.

Аппаратом управляли по очереди, через каждые два часа экипажи менялись. Изначально планировались более длительные сеансы, однако практика показала, что через два часа работы экипаж был полностью «измочален».

В течение первого лунного дня проводилось изучение района посадки станции «Луна-17». Одновременно проходили испытания систем лунохода и приобретение опыта вождения экипажем.

Три первых месяца помимо изучения лунной поверхности «Луноход-1» выполнял еще и прикладную программу: в рамках подготовки к готовящемуся пилотируемому полёту он отрабатывал поиск района посадки лунной кабины.

20 февраля 1971 г., по окончании 4 лунного дня, была выполнена первоначальная трехмесячная программа работ лунохода. Анализ состояния и работы бортовых систем показал возможность продолжения активного функционирования автоматического аппарата на лунной поверхности. С этой целью была составлена дополнительная программа работы лунохода.

Успешное функционирование космического аппарата продолжалось 10,5 месяцев. За это время «Луноход-1» проехал 10 540 м, передал на Землю 200 телефотометрических панорам и около 20 тысяч снимков малокадрового телевидения. В ходе съемки были получены стереоскопические изображения наиболее интересных особенностей рельефа, позволяющие провести детальное изучение их строения.

«Луноходом-1» регулярно проводились измерения физико-механических свойств лунного грунта, а также химический анализ поверхностного слоя лунного грунта. Он измерял магнитное поле различных участков лунной поверхности.

Лазерная локация с Земли установленного на луноходе французского отражателя позволила измерить расстояние от Земли до Луны с точностью до 3 м.

15 сентября 1971 г., при наступлении одиннадцатой лунной ночи, температура внутри герметичного контейнера лунохода стала падать, так как исчерпался ресурс изотопного источника тепла в системе ночного подогрева. 30 сентября в месте стоянки лунохода наступил 12 лунный день, но аппарат так на связь и не вышел. Все попытки войти с ним в контакт были прекращены 4 октября 1971 г.

Общее время активного функционирования лунохода (301 сутки 6 часов 57 минут) более чем в 3 раза превысило заданное по техническому заданию.

«Луноход-1» остался на Луне. Точное его местоположение было долгое время неизвестно ученым. Через почти 40 лет группа физиков под руководством профессора Тома Мерфи (Tom Murphy) из Калифорнийского университета в Сан-Диего отыскала «Луноход-1» на снимках, полученных американским зондом Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), и использовала его для научного эксперимента по поиску несоответствий в Общей теории относительности, разработанной Альбертом Эйнштейном. Для этого исследования ученым необходимо было измерить орбиту Луны с точностью до миллиметра, что делается с помощью лазерных лучей.

22 апреля 2010 г. американские ученые смогли «нащупать» уголковый отражатель советского аппарата с помощью лазерного луча, посланного через 3,5-метровый телескоп обсерватории «Апач-пойнт» в Нью-Мексико (США) и получить около 2 тысяч фотонов, отраженных «Луноходом-1».

Материал подготовлен на основе информации открытых источников

Источник