Самые интересные космические открытия в 2020 году

В прошедшем году ученые не только делали новые открытия — в списке космических загадок тоже случилось пополнение: это странные радиокруги, исчезающие планеты, следы самого мощного межгалактического взрыва и даже непонятно как выжившая сверхновая.

Самая «экстремальная» экзопланета

В рядах экзопланет появилась новая — K2-141b. Это каменистая и раскаленная экзопланета. Да, как и на Земле, на ней есть океаны, которые испаряются, превращаясь в облака, а затем конденсируются и выпадают обратно на поверхность в виде дождя. Только в случае с K2-141b речь идет не о воде, а о камнях.

В 2020 году астрономы смоделировали атмосферу и погоду K2-141b и получили весьма впечатляющую картину. Дневная сторона планеты нагревается до 3000 °C, превращая поверхность в огромный океан лавы глубиной 100 км. Камень фактически испаряется при такой температуре, создавая атмосферу, в основном состоящую из диоксида кремния. Сверхзвуковой ветер переносит двуокись кремния на ночную сторону планеты, где она охлаждается при температуре ниже –200 °C и выпадает в виде каменного дождя.

Планета, которой никогда не существовало?

Экзопланета Дагон (ранее Фомальгаут b) была обнаружена возле звезды Фомальгаут — одной из самых ярких звезд на ночном небе, расположенной всего в 25 световых годах от Земли. Экзопланету ученые обнаружили в 2008 году, и она была первой экзопланетой, обнаруженной напрямую, а не косвенными методами наподобие наблюдения за эффектами, которые проявляются у родительской звезды.

Но в 2020 году астрономы попросту не нашли Фомальгаут b на небе. После анализа десятилетних наблюдений Хаббла оказалось — то, что было ярким пятном света в 2004 году, полностью исчезло уже к 2014 году. И обычно экзопланеты так себя не ведут.

Поэтому новое исследование предложило логичное объяснение – Фомальгаут b никогда не существовала, во всяком случае, в виде планеты. Компьютерное моделирование показало, что это, скорее всего, было плотное пылевое облако, созданное в результате столкновения двух астероидов или комет, которые затем дрейфовали рядом друг с другом почти 10 лет.

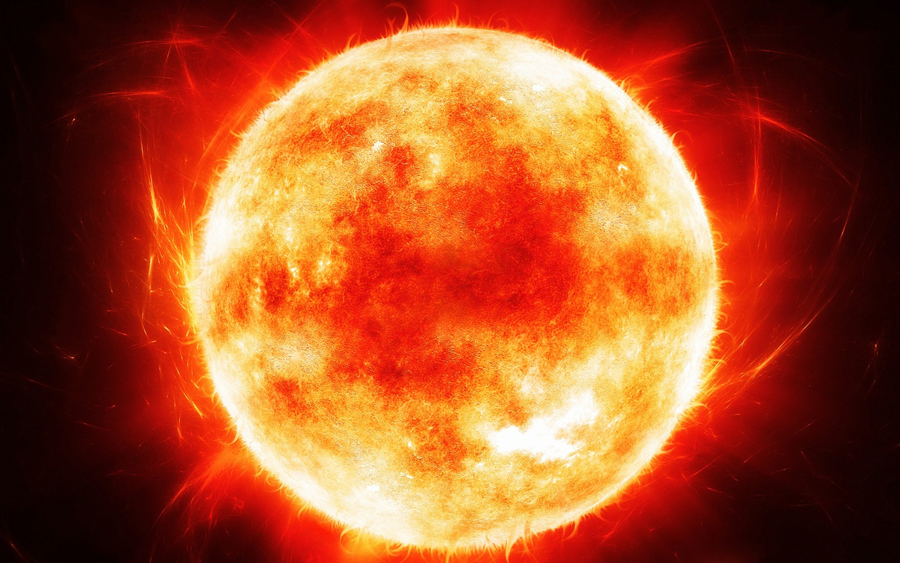

Бетельгейзе не планирует взрываться

Еще в 2019 году Бетельгейзе начала тускнеть, чем озадачила астрономов. Второй эпизод потемнения звезды опять заставил ученых думать о взрыве, но все оказалось гораздо прозаичнее.

Новое исследование выяснило, что такие эпизоды вызывают пульсации, а вовсе не готовность красного сверхгиганта к взрыву. Более того, оказалось, взрыва можно ждать еще примерно 100 тысяч лет, а сама звезда по размерам меньше, чем предполагалось, и находится ближе к Земле — на расстоянии в 530 световых лет. Правда, опасаться все равно не стоит — взрыв никак не отразится на нашей планете.

Еще одна звезда со странной судьбой: в начале 2020 года астрономы обнаружили, что белый карлик под названием SDSS J1240 + 6710 стал сверхновой – и пережил взрыв, не разлетевшись по галактике. Хотя сверхновая обычно — финальный этап жизни звезд.

Вероятно, дело в необычном составе звезды — в нем не было водорода или гелия, но зато присутствовали углерод, натрий и алюминий, которых обычно нет в белых карликах. Размер небесного тела — всего около 40% от массы Солнца. И сейчас оно проносится через галактику со скоростью 900 000 км/ч.

Единственное объяснение, которое придумали ученые: звезда каким-то образом пережила частичную сверхновую, о чем говорит ее состав. Но пока окончательного вердикта астрономы так и не вынесли.

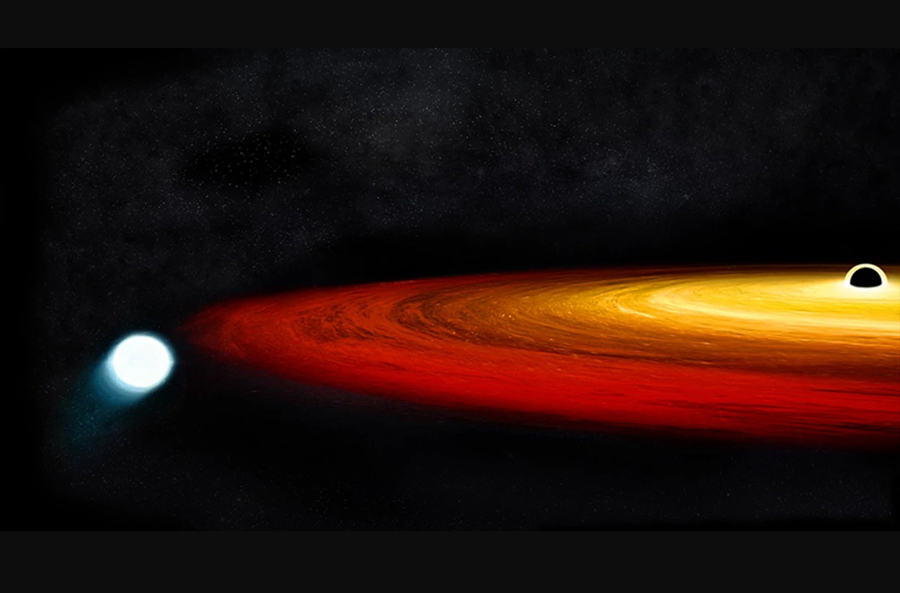

Звезда превращается в планету из-за черной дыры

Но, пожалуй, самая необычная судьба ждет звезду в галактике GSN 069. Примерно через триллион лет она может превратиться в планету, похожую на Юпитер, благодаря бесконечному сближению с черной дырой.

Это выяснилось, когда астрономы заметили яркие рентгеновские всплески через каждые 9 часов — оказалось, что это звезда, вращающаяся по уникальной спирографической орбите вокруг черной дыры. Вспышки были вызваны веществом, которое выплескивалось с поверхности звезды каждый раз, когда она проносилась мимо черной дыры.

За несколько миллионов лет звезда превратилась из красного гиганта в белого карлика. Если дать ей еще триллион лет, она остынет настолько, что превратится в планету.

Следы самого мощного взрыва во Вселенной

Как и галактические вулканы, черные дыры иногда вспыхивают и испускают мощные вспышки энергии, пробивая дыры в окружающем их газе. А в прошедшем году телескопы обнаружили один из самых больших «кратеров», когда-либо существовавших во Вселенной.

Похоже, что сверхмассивная черная дыра в центре скопления галактик Змееносца в какой-то момент в далеком прошлом очень мощно «выстрелила» извержением — в обнаруженный кратер можно подряд поместить пятнадцать галактик Млечного Пути. Количество энергии, которое потребовалось, чтобы оставить такой межгалактический след, сложно даже представить — это было самое мощное извержение черной дыры во Вселенной.

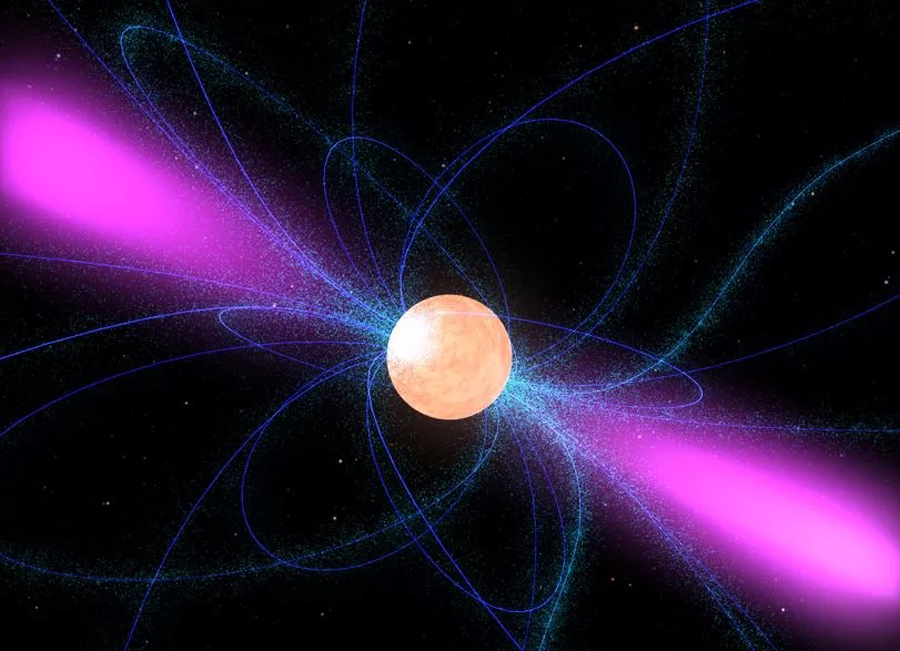

Пульсар с самым сильным магнитным полем

В этом году внимание астрономов привлек еще один тип нейтронной звезды — она обладает самым сильным магнитным полем, которое когда-либо наблюдали во Вселенной.

Ученые подсчитали, что магнитное поле этого пульсара достигает 1 млрд Тесла (Тл). Например, магнитное поле Солнца составляет около 0,4 Тл, среднего белого карлика — 100 Тл, а у Земли — и вовсе 30 мкТл.

Новая космическая загадка — странные радиокруги

Ученые не стали изобретать сложных названий для новой космической загадки — это странные радиокруги (odd radio circles, или ORC). Они представляют собой необъяснимые сгустки радиоизлучения, которые не соответствуют ни одному известному науке объекту или явлению.

Несколько ORC были обнаружены на радиоизображениях в виде четких кругов, и они не испускают никаких оптических, инфракрасных или рентгеновских сигналов. Астрономы еще не могут сказать, насколько они далеко находятся от Земли и каковы их реальные размеры.

Астрономы уже исключили вероятность, что это артефакты, остатки сверхновой и пылевые облака. Сейчас ORC кажутся новым астрономическим объектом, и теперь астрономы разгадывают эту загадку.

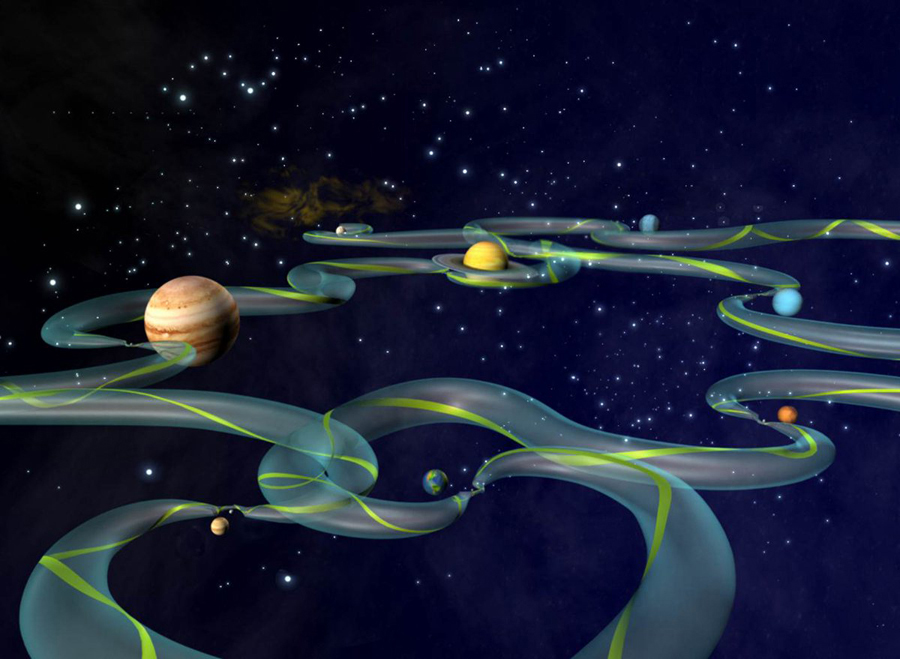

Скоростные магистрали в Солнечной системе

Ученые выяснили, что в Солнечной системе проходит самая настоящая скоростная «автострада» — извилистые туннели и каналы вокруг планет. По ним небесные тела наподобие комет и астероидов могут перемещаться по галактике гораздо быстрее обычного.

Например, от Юпитера до Нептуна небесное тело может долететь меньше, чем за 10 лет, хотя без магистрали это занимает больше 100 тысяч лет. На практике это открытие означает, что, спроектировав космические корабли с учетом скоростных каналов, можно сэкономить на ракетном топливе и путешествовать не только на ближайшие к Земле планеты, но и в отдаленные уголки Солнечной системы.

Источник

Наука прогресс достижения космос

Схема 1. Схема целевого назначения и основных типов

советских космических аппаратов для исследования

околоземного космического пространства. Свыше одиннадцати лет осваивают околоземное пространство и космонавты с помощью пилотируемых космических кораблей и станций. Космонавты все активнее участвуют в решении чисто практических земных задач. Они выполняют метеорологические наблюдения, предупреждая земные службы о движении ураганов, извещают о лесных пожарах, изучают облачный покров, фотографируют интересные с геологической точки зрения участки земной поверхности и т.д. Околоземный космос в первую очередь должен и будет служить человеку. Важная роль в этом отношении будет, несомненно, принадлежать орбитальным многоцелевым научным станциям с продолжительным сроком функционирования. Первые практические шаги на этом магистральном пути советской космонавтики уже сделаны. Луна и окололунное космическое пространство также занимают важное место в современных космических исследованиях. Что вполне понятно и оправданно. Луна — ближайшее к нашей планете небесное тело Солнечной системы. Естественно, что Луна и явилась первоначальным объектом изучения с помощью средств космической, техники, так как далеко не все ее тайны возможно познать одними наземными способами наблюдений и исследований. Изучая с помощью космических аппаратов естественный спутник Луну, мы получаем информацию, сопоставляя которую с данными о нашей планете, можно решить много чисто земных проблем. Кроме того, Луна является сегодня своеобразным полигоном, где в специфичных условиях (резкий перепад температур, вакуум, более низкий уровень гравитации и интенсивное облучение различными излучениями космического характера) проходят всестороннюю проверку на функционирование различные по своему конструктивному решению космические аппараты. Стационарные и передвижные автоматические аппараты, успешно работающие на поверхности Луны и в окололунном космическом пространстве, позволят ученым и инженерам уже сегодня накопить необходимые экспериментальные данные для создания новых автоматов, которые завтра придут на смену сегодняшним и будут использоваться для изучения самых удаленных районов Вселенной. Основные направления и наименования советских космических аппаратов для исследования Луны приведены на схеме 2. Перечисленные типы автоматических аппаратов многое сделали для раскрытия тайн Луны, внесли несомненно большой вклад в мировую космонавтику и развитие космической техники. Отличие этой схемы от других схем, и в первую очередь от схемы американских космических аппаратов, по решаемым задачам не очень велико. Значительно больше отличается сама техника: в СССР сегодня исключительно автоматы, в США сочетание автоматических и пилотируемых кораблей.

Схема 2. Схема основных направлений исследований Луны

и наименований советских космических аппаратов. Большое внимание в современных космических исследованиях уделяется также изучению межпланетного космического пространства, а также ближайших к Земле планет Венеры и Марса. Такие исследования являются важным источником для фундаментальных открытий в самых различных областях наших земных знаний; они уточняют, а иногда и существенно меняют наши представления об окружающем нашу планету материальном мире. Гипотеза о едином происхождении тел Солнечной системы выдвигает большое число проблем, решение которых в значительной степени зависит от уровня наших представлений о каждом из этих тел. Постепенное накопление экспериментальных данных об отдельных планетах означает важный шаг вперед в познании закономерностей, относящихся ко всей Солнечной системе. Изучение Венеры и Марса представляет возможность экспериментально проверить ряд основополагающих представлений современной науки, например, полученных при исследованиях Земли. Действительно, по исследованиям только одной планеты нельзя постичь общие законы происхождения и развития планет Солнечной системы. Получение с помощью космических исследований разнообразной информации о районах дальнего космоса, Венере и Марсе имеет, таким образом, огромное научное и познавательное значение. Именно поэтому советские и американские межпланетные станции вот уже свыше десяти лет бороздят самые удаленные от Земли районы нашей Солнечной системы. Как в СССР, так и в США эти исследования ведутся пока с помощью автоматов, имеют много сходного и дозволяют взаимообогащать ученых разных стран ценной информацией. Схемы основных направлений и этапов при исследовании Венеры и Марса советскими автоматическими аппаратами изображены соответственно на схемах 3 и 4.

Схема 3. Схема основных направлений, этапов исследований Венеры

и типов советских автоматических аппаратов.

Схема 4. Схема направлений, этапов исследования Марса

и типов советских автоматических аппаратов. Как уже отмечалось, ведущая роль в советской космической программе сегодня отводится автоматическим аппаратам. Пилотируемые полеты в околоземном космосе предпринимаются в меньшем количестве по отношению к автоматическим. Несомненно, что в дальнейшем область советских пилотируемых полетов расширится и выйдет за рамки околоземных орбитальных экспедиций. Но это обстоятельство должно рассматриваться не как вопрос политического эффекта, а главным образом как результат самостоятельной, хорошо спланированной поэтапной космической программы, определяемой наряду с имеющимися широкими научно-техническими возможностями необходимостью дополнения самим человеком обширных исследований, проводимых до него с помощью автоматов. В таком подходе, пожалуй, и состоит отличие советской космической программы от программ капиталистических государств и в первую очередь США. Не удивительно, что опубликованный в августе 1969 года (всего лишь через месяц после сенсационного полета па Луну корабля «Аполлон-11») официальный доклад Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) начинается словами: «В момент величайшего триумфа космическая программа США переживает критический период». Характерно в этом отношении также высказывание Вальтера Дорнбергера — коллеги Вернера фон Брауна, как и он, сначала немецкого, а затем американского специалиста по ракетной технике: «Под влиянием политиков была неправильно выбрана первая крупная задача в космосе. Цель лежит не на расстоянии 400000 км, а на расстоянии 390 — 30000 км от Земли. Космос может быть освоен только постепенно, когда работы ведутся широким фронтом, а не путем одиночного подвига, как бы велик он ни был». По его мнению, такой подход отрицательно скажется на развитии других направлений, и в первую очередь науки. И действительно, расходы по линии НАСА снизились с 1966 года к 1970 году в 1,6 раза, и существуют тенденции к их снижению и в дальнейшем. В то же время расходы в области военного космоса весьма стабильны. Это тоже в известной мере характеризует цели и задачи американской космической программы. В последнее время на Западе среди различных кругов общественности, специалистов и журналистов все пристальнее изучается советская космонавтика, отмечается ее четкая продуманность и логичность развития. Да, в Советском Союзе, как и раньше, продолжается планомерное освоение космоса в интересах науки, народного хозяйства, на благо человека — строителя коммунизма. Если внимательно присмотреться к задачам, решенным за 15 лет, то можно обнаружить тот факт, что нашей стране трудом людей на Земле прокладывался своеобразный космический «мост» в будущее, позволяющий принципиально по-новому подойти к развитию мировой космонавтики. Так, в ходе космических экспериментов от этапа к этапу нами опробовались принципиально новые виды космических средств, отрабатывались технические схемы, аппаратура, проводился своеобразный поиск новых методов научных исследований и передачи информации. Наконец, решались такие узловые практические задачи, от выполнения которых зависит судьба дальнейших длительных полетов человека. От первоначальных робких шагов испытателей и «магелланов» за невиданно короткий срок поэтапно мы достигли огромных успехов и стремительных темпов развития космонавтики, которая сегодня стала поистине одним из главных рычагов современного научно-технического прогресса. Влияние ракетно-космической техники на научно-технический прогресс и в будущем будет возрастать, с одной стороны, посредством выбора наиболее важных, злободневных задач развития народного хозяйства, решение которых требует участия ракетно-космической техники; с другой стороны, путем создания наиболее эффективных ракетно-космических средств с оптимальными технико-экономическими показателями.

Источник