Константин Бронзит: «Я в ужасе от мысли, что придет новая идея»

Автор самого успешного мультфильма года «Мы не можем жить без космоса» рассказал Антону Долину о том, почему об этом сенсационном успехе мало кто знает.

- Твой пятнадцатиминутный мультфильм «Мы не можем жить без космоса» ухитрился получить Гран-при в Загребе, потом Гран-при в Аннеси — то есть на двух главных анимационных фестивалях в мире, а еще был признан лучшим на первой отечественной премии «Икар». Совпадение? Не думаю.

- Это началось больше года назад, в августе 2014 года, на фестивале в Хиросиме. На сегодняшний день фильм собрал 52 международные награды. Я сразу понимал, что снимаю так, чтобы задеть чей-то нерв… прежде всего, мой собственный. А там это откликнется и у кого-то другого. Иначе быть не может. Мультипликация, к сожалению, искусство очень условное, почти абстрактное. Там очень сложно играть на территории чувств, задевать эти струны. Часто современная анимация очень формальна, персонажи чисто функциональны: этот хороший, тот плохой. Неизбежная проблема, каждый раз приходится ее преодолевать. Главное — ее сознавать и попробовать с ней справиться через сюжет, композицию, раскадровки. В предыдущем фильме «Уборная история — любовная история» я уже прошел через это: там был человек, живущий в кадре, не функция. И речь шла о любви. А в «Мы не можем жить без космоса» сюжет коснулся смерти, потери, чувства одиночества. Чтобы с этим не справиться, надо быть совсем тупым. Хотя у меня по-прежнему нет ощущения, что я справился до конца.

- А можно задать дилетантский вопрос — почему мультфильм такой? Как бы простой, едва ли не примитивный по технике. Понятно, что это иллюзия, которая разрушается к середине, открывается какой-то космос. Не понимаю — как?

- Я сам не понимаю. Двигаюсь на ощупь. Есть просто ощущение, что фильм должен выглядеть так. А почему, объяснить не могу. Хотя был у меня фильм «Божество», и там я мог объяснить, почему выбрал 3D-графику. Речь шла о металле, тяжести, застывшей фактуре: об объеме. Сразу я себе так это представил, в другой технике фильм бы не состоялся. Это тоже был способ избежать условности изображения — статуя должна была жить и двигаться. А почему здесь все плосковатое, условное, как в комиксе? Мне показалось, что так надо. Прав ли я? Утешаю себя: «Наверное, прав».

- Когда я смотрел «Мы не можем жить без космоса», отчетливо осознал, как похожи твои фильмы на книги Виктора Пелевина. «Божество» может служить иллюстрацией ко многим его вещам — «Жизни насекомых», например. «Уборная история» похожа на «Девятый сон Веры Павловны», а новый мультфильм — чистый «Омон Ра»… А тебе видится какая-то литературность в твоих картинах?

- Я много думал об этом. И сделал такой чудовищный вывод: литература — враг кинематографа. Это настолько разные, несопоставимые средства, что, как только кино напрямую обращается к тексту, оно сразу теряет себя и становится беспомощным. Об этом и Дэвид Кроненберг недавно говорил: закадровый литературный текст — первый признак беспомощности режиссера. Кинематограф так перечеркивает себя начисто. А в мультипликации закадровый текст используется сплошь и рядом. Раньше я об этом не размышлял, но все равно старался не быть зависимым от любой литературы, обходиться без этого костыля.

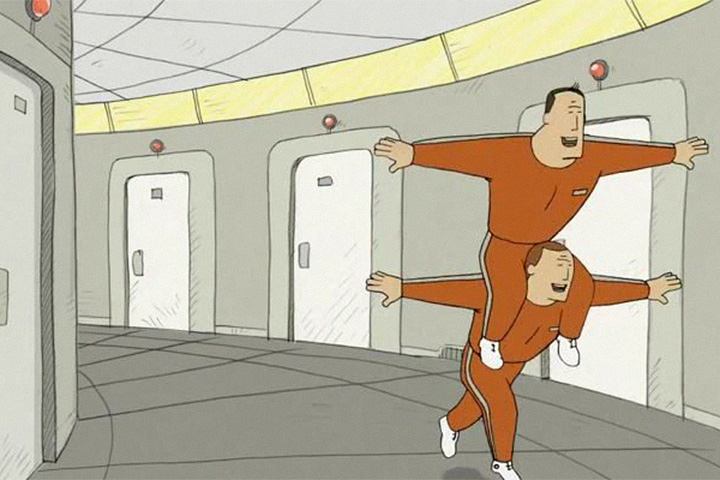

Кадр: м/ф «Мы не можем жить без космоса»

- Значит ли это, что свой самый популярный мультфильм, «Алеша Попович и Тугарин Змей», ты считаешь фиаско? Он же литературен насквозь.

- Это коммерческий проект, большое кино! Отдельные правила игры, которые необходимо соблюдать. Без литературы никак. Хотя слово «фиаско» не такое уж пугающее. Знаешь, когда меня спрашивают, какие фильмы я сделал, я всегда забываю об «Алеше Поповиче», пока собеседник сам не напомнит. Он стоит настолько особняком — как будто другой человек сделал… Но большое кино всегда коллективный труд. «Мы не можем жить без космоса» — это я. А там — не я.

- Можешь себе представить авторский полный метр?

- Конечно! Или… В смысле, мой? Нет, никогда не было таких амбиций и желания. Мне даже на маленьком пятачке трудно сконструировать что-то важное. Я вообще тугодум. Каждый проект делаю все тяжелее. «Мы не можем жить без космоса» делался четыре с половиной года.

- То есть успех не помогает? Не воодушевляет?

- Совсем нет. Я же понимаю, чего мне стоит сделать кино. А еще, как говорит Юрий Борисович Норштейн, задача должна только повышаться с каждой следующей работой. Когда я это услышал, слова сразу легли на мои внутренности: я почувствовал, что такова моя внутренняя потребность. Я не могу все время делать одно и то же, мне необходимы шаги в стороны. А они чреваты жизненными потерями — время, силы, здоровье… Честное слово, я в ужасе от мысли, что придет новая идея, меня захватит и не будет отпускать, пока я не сделаю кино. Знаю, чего это будет стоить.

- Голливудское кино, возможно, не так логоцентрично, как наше, но все-таки стремится «рассказывать истории». А ты постоянно Голливуд троллишь, еще с пародийного «Крепкого орешка». Ведь «Мы не можем жить без космоса» тоже ответ «Гравитации», «Интерстеллару», «Марсианину».

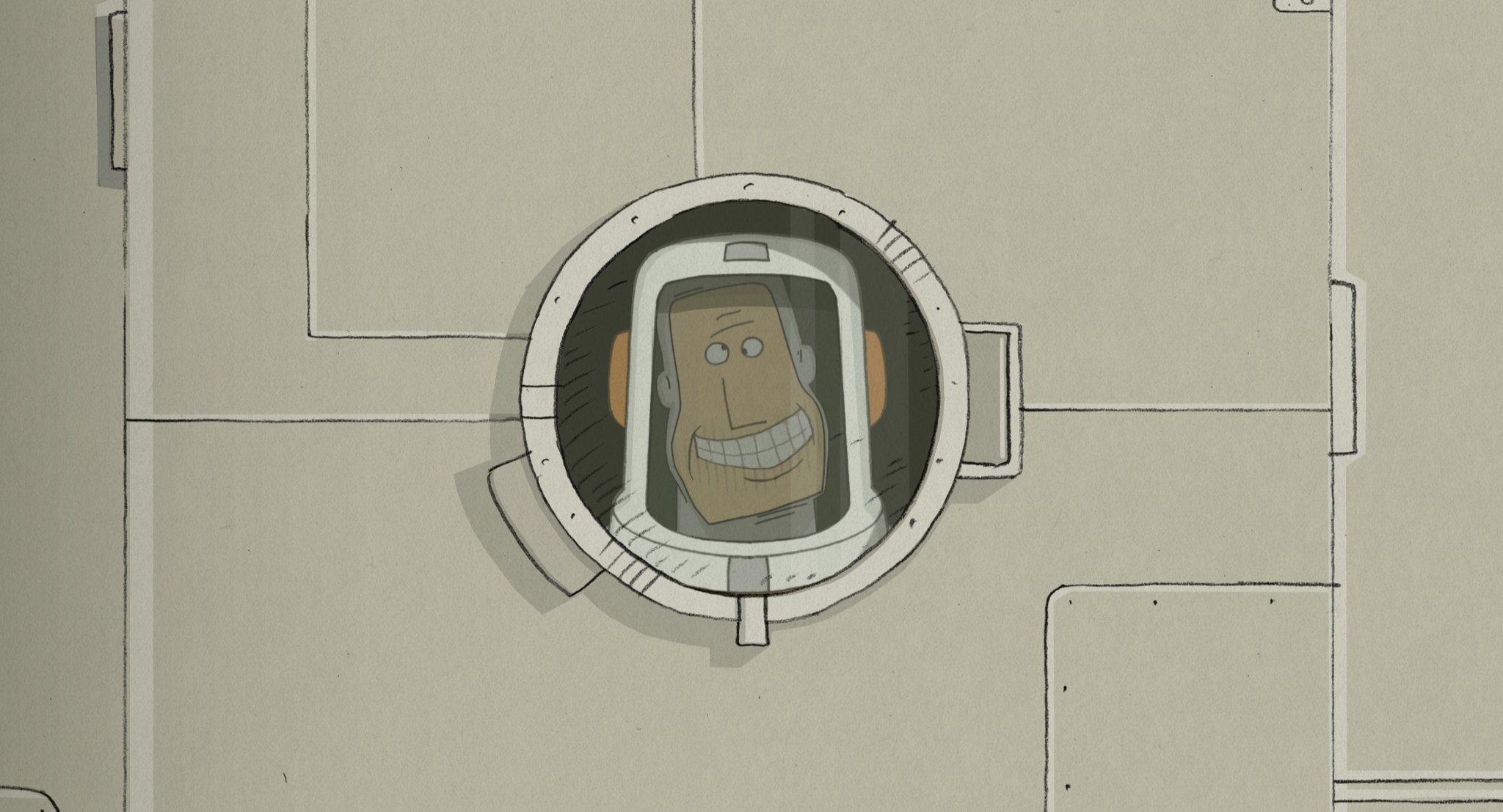

- Ну как, был еще «Бумажный солдат» у Алексея Германа-младшего! Но нас мало, это правда. Я посматриваю в сторону Голливуда краем глаза. Кино люблю все меньше, заставляю себя его смотреть — только по рекомендациям друзей или соратников… В «Гравитации» есть кадр, где героиня влетает в очередной шаттл и вдруг ложится в позе эмбриона. Мысль режиссера Альфонсо Куарона я понимаю, но это вставной номер, щемящая метафора на пустом месте. Никак этот кадр не вытекает из событий, в нем нет логики и мотивации. На месте этого человека в такой ситуации мы были бы в шоке и панике — ступор, пустота, одышка. А она… В моем фильме есть схожий кадр: на скане мы видим космонавта, который принял ту же позу внутри скафандра. Но мне кажется, что это логично вытекает из того, что с ним происходило. Герой спрятался от этого мира. Кстати, «Интерстеллар» произвел на меня гораздо большее впечатление — я проникся его пафосом, меня пробило, хоть фильм и много ругали. А в замкнутой, вакуумной истории Куарона мне чувств не хватило.

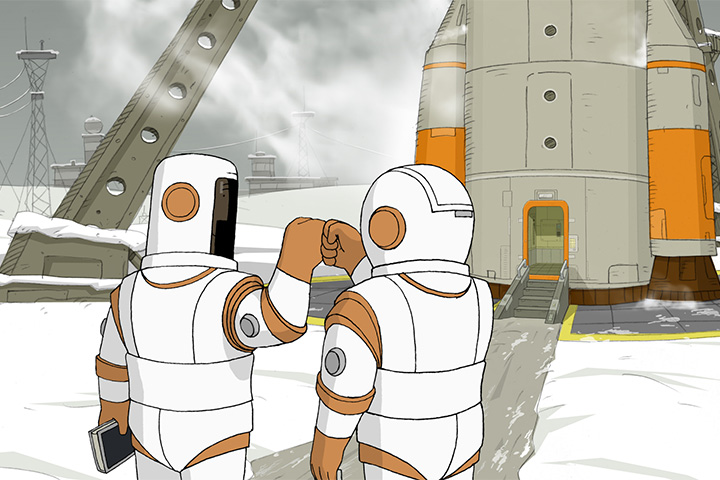

Фотография: м/ф «Мы не можем жить без космоса»

- Многие удивятся, что аниматор, специалист по гротеску, так серьезно рассуждает о психологических мотивациях.

- Отсюда и результат. Я действительно стараюсь копать глубоко, и поэтому кино в итоге работает. Я, правда, страдаю от того, что мои фильмы чрезмерно просчитаны. До миллиметра. Научился что-то делать — и делаю. А потом возникает страх: не иссушает ли этот механизм материал? Тем не менее иногда в последний момент возникает что-то непредсказуемое. Все просчитал, а здесь дыра… И ты мучаешься, ломаешь голову, пока не приходит спонтанное решение. Так я придумал открывающиеся и закрывающиеся двери в фильме «На краю земли». А Чаплин когда-то — хлопнувшую дверь автомобиля в «Огнях большого города», чтобы слепая девушка поверила, что герой — богач. А сейчас нам кажется, что это элементарно.

- Кто для тебя образцы для подражания?

- Норштейна я уже назвал. Кроме него — англичанин Марк Бейкер, у него всего четыре фильма, но работы выдающиеся. И англичанин голландского происхождения Микель Дюдок де Вит, его фильм «Отец и дочь» — великая работа для меня. Таких имен вообще немного. Но я ориентируюсь не на сами фильмы, а на то, что люди делают, как проживают момент творения. У Норштейна я научился отношению к профессии. Как он говорит, нужно чуть-чуть неровно дышать.

- Советская анимация работала для гигантской аудитории, но только в СССР. А сегодняшние мультфильмы можно считать вненациональными и универсальными?

- Мне кажется, теперешние мультипликаторы — дерзкие, молодые, талантливые, — когда делают свои фильмы, меньше всего озабочены публикой. И даже не парятся на тему того, какой реакции он, автор, ждет от аудитории. Они настолько озабочены своим творением, что в итоге фильм замыкается сам на себя. Утрачиваются связи — и фильмы оказываются агрессивными, злыми, жестокими, холодными. Потому что автору плевать на публику.

Фотография: м/ф «Мы не можем жить без космоса»

Источник

«Мы не можем жить без космоса»: 5 фактов о русских на «Оскаре»

14 января российский короткометражный мультфильм «Мы не можем жить без космоса» попал в список номинантов на премию «Оскар». Отвратительные мужики раскрывают все подробности о нем и его создателях.

Его сделала известная кинокомпания «Мельница»

Если есть современный российский анимационный фильм, который тебе понравился, то с большой долей вероятности его сделали в «Мельнице». Петербургская студия существует с 1999 года, но популярность к ней пришла только через 7 лет, когда в 2006 году вышел мультфильм «Добрыня Никитич и Змей Горыныч». С тех пор аниматоры крепко взялись за серию о богатырях и создали картины про Илью Муромца, Федота-стрельца, Ивана Царевича и прочих героях русских былин.

Они же трудятся и над мультсериалами, например, историями про «Лунтика» и «Барбоскиных». Во всех творениях «Мельницы» проглядывается упор на колоритных персонажей и интересный сюжет, нежели на проработанную анимацию. С последней все тоже в порядке, но она скорее формирует героев, нежели является частью истории. Та же ситуация и с короткометражными работами, одной из которых стал анимационный фильм «Мы не можем жить без космоса», вышедший в 2014 году под черновым названием «Космос».

Создатель мультфильма — режиссер Константин Бронзит

Как и в большинстве историй успеха, номинация на «Оскар» — плод долгого и тяжелого труда его создателя. Константин Бронзит уже больше 30 лет работает мультипликатором и режиссером анимационных фильмов, так что ни о какой удаче говорить не приходится. Он, в частности, творил не только для российских студий, но поработал также во Франции, в студии «Фолимаж». Ты наверняка видел в социальных сетях их забавный и обаятельный мульт «На краю земли». Если нет — обязательно посмотри.

Только за него Константин получил больше 70 наград со всего мира: в США, Канаде, Франции, Японии и так далее. Например, Бронзит трижды завоевывал гран-при конкурса «Кристал Аннеси». В Европе Бронзита часто сравнивают с голландским аниматором Полом Дриссеном, который занимался похожей простой и интеллектуальной мультипликацией. Рекомендуем также оценить предыдущую номинацию Константина на «Оскар» — короткометражку «Уборная история — любовная история», вышедшую в 2007 году.

«Оскар» — далеко не первое признание мультфильма

Мировая премьера «Мы не можем жить без космоса» состоялась в 2014 году, а в апреле 2015 мультфильм пришел в Россию. Награды не заставили себя ждать: номинация на премию «Ника», победа на международном анимационном фестивале в Анси, а затем попадание в шорт-лист премии «Оскар». Теперь вот зачисление в пятерку номинантов, лучшего из которых объявят 28 февраля в театре Долби в Лос-Анджелесе.

Критикам анимационная работа Константина Бронзита тоже пришлась по душе. Кинообозреватель «Вестей FM» Антон Долин назвал ее маленьким шедевром: «Советская романтическая мечта о космосе выражена тут иронично и поэтично, через серию понятных даже ребенку, но при этом оригинальных метафор». А автор русской версии BBC Ольга Шервуд заявила, что «Космос в этой картине — совсем не только безвоздушное пространство для вращения планет и звезд, а также для исследования. Космос здесь — та прекрасная «сила тяжести», которая не дает людям расставаться».

И мультфильм действительно хорош

«Мы не можем жить без космоса» — на самом деле потрясающая работа именитого мастера. Без единого слова, на интонациях и намеках, Константин создал историю отношений и объединяющей людей цели. Пара астронавтов под номерами 1203 и 1204 с детства мечтали о космосе. В пятнадцати минутах уложена их история: от тренировок и тщательного отбора до полета и конечной реакции на происходящее. Лейтмотивом через повествование проходит черный альбом с фотографиями, который они ведут на двоих.

Как и в прошлых работах Бронзита, анимация стоит не на первом плане. Стремительный сюжет и обаяние двух главных героев куда важнее. «Мы не можем жить без космоса» — хоть и называется так, но немного не о космосе. Это трогательная и смешная история про детскую мечту и настоящую мужскую дружбу. В ней много наивности, но столько же честности. Особенно в финальных тридцати секундах.

Конкуренция будет серьезная

Попадание российского мультфильма в список номинантов на «Оскар» — уже победа. Но не думать о получении статуэтки и останавливаться на достигнутом было бы неправильно. Среди конкурентов у «Мы не можем жить без космоса» сплошь известные работы популярных мультипликаторов.

Первой идет «Медвежья история» из Чили, которая через призму диорамы и милейшей кукольной анимации рассказывает о разлученных семьях времен Аугусто Пиночета. Рядом с ним — мультфильм британского аниматора и режиссера Ричарда Уильямса. 80-летний ветеран мультипликации создал изумительную короткометражку о битве между спартанцами и греками под названием «Пролог». Также в списке номинантов приятный мультфильм «Суперкоманда Санджая» от режиссера Санджая Пателя, который шел перед показом «Хорошего Динозавра». В нем автор показал мечтания индийского мальчика о команде супергероев, созданных из образов популярных индуистских богов. И четвертая — анимационная работа двухкратного номинанта на «Оскар» Дона Херцфельда — «Мир будущего». Она о детском восприятии будущего, растущем влиянии технологий и тяжелом человеческом одиночестве в мире научного прогресса.

Источник

Мы не можем жить без космоса: 8 главных космических прорывов за 10 лет

2010-е стали временем огромных успехов в изучении и освоении космоса — впрочем, и без неудач не обошлось. Общий итог позитивный: с очень высокой вероятностью в 2020-х годах нога человека вновь ступит на другое небесное тело. И возможно, это будет еще не самое важное из достижений.

1. Десятилетие экзопланет

Экзопланеты — это планеты, обнаруженные за пределами Солнечной системы, то есть они вращаются не вокруг Солнца, а вокруг других звезд. И 2010-е годы аналитическое издание о технологиях Arstechnica назвало «экзопланетным десятилетием».

Формально к 2010 году человечеству было известно 430 подтвержденных экзопланет. Но уровень наблюдательной техники тогда был не слишком высоким, поэтому ученые знали не о самых интересных планетах (относительно небольших, похожих на Землю), а о самых заметных и больших. К 2010 году самой маломассивной из известных экзопланет была CoRoT-7b — впятеро массивнее Земли и слишком близкая к своей звезде, чтобы можно было говорить о возможности существования там жизни (температура на поверхности — больше тысячи градусов Цельсия).

Запущенный в 2009 году космический телескоп «Кеплер» произвел революцию в нашем понимании других планетных систем. На сегодня подтвержденных экзопланет — 4104, и подавляющее их большинство открыто именно «Кеплером». Из этих тысяч десятки находятся в зоне потенциальной обитаемости, то есть там, где температура позволяет существование на их поверхности жидкой воды. Причем значительная часть таких планет находится сравнительно недалеко от нашей системы — в нескольких десятках световых лет.

Открытия «Кеплера» произвели в научном мире что-то вроде «спутникового шока» 1957 года, когда полет первого спутника заставил США предпринять целый ряд мер для сокращения отставания от СССР в космосе — вплоть до пересмотра американской образовательной системы. Из-за «Кеплера» самые разные страны стали вкладывать куда больше в телескопы и спектрографы (приборы для поиска экзопланет), что привело к огромному количеству дополнительных открытий. Дело дошло до того, что даже у ближайшей к Земле звезды была найдена планета в зоне обитаемости (Проксима Центавра b).

Стало ясно, что мнение астрономов прошлого об «уникальной Земле», якобы не имеющей аналогов в других планетных системах, не подтверждается — условия для возникновения жизни во Вселенной существуют в большом количестве мест. Это означает, что она куда населеннее, чем казалось до 2010-х годов.

2. Конец эпохи шаттлов

Дорога в будущее состоит не из одних только успехов. В 2011 году после многолетних мучений и аварий NASA окончательно прекратило полеты шаттлов (многоразовые космические корабли, используемые США). Всего за 1981−2011 годы пять шаттлов совершили 135 полетов, и два из них были потеряны в катастрофах, унесших жизнь 14 астронавтов. На один их запуск тратили примерно по $0,5 миллиарда, а с учетом затрат на научно-исследовательские и конструкторские работы получалось и вовсе по $1,5 миллиарда.

Для сравнения: две советские космические катастрофы в 1967 и 1971 годах унесли жизни четырех космонавтов, но они случились в первую дюжину лет пилотируемых космических полетов и объяснялись большой технической новизной этой отрасли в то время. Штаты же провели первые 20 лет своих полетов без единой жертвы, пока не сменили корабли «Сатурн» на многоразовые шаттлы. Это стало главной причиной сворачивания полетов космических «челноков» — крупнейшей неудачи космической программы в истории.

3. Начало эпохи полетов частных компаний в космос

Однако на смену старому приходит новое. Отказ от неудачных шаттлов заставил NASA обратиться к частным космическими решениям — разработку космического грузового корабля для доставки грузов на МКС поручили двум частным компаниям. SpaceX смогла решить эту задачу первой, начав снабжение станции 25 мая 2012 года с помощью своих многоразовых кораблей Dragon (выводимых в космос тогда еще одноразовыми ракетами Falcon 9). С 2014 года за ней последовала и компания Orbital ATK с кораблем Cygnys.

Далеко не всё в частной космонавтике пока протекает гладко: пилотируемые корабли Dragon смогут начать полеты к МКС — и заменить шаттлы в этом смысле — только в 2020 году. Причины, впрочем, не всегда в самих частниках. NASA требует от своих частных исполнителей прохождения массы процедур бюрократического характера, сильно замедляющих полеты новой техники.

4. Российский космический телескоп и сверхмассивные черные дыры

В 2011 году был запущен парящий в космосе «Радиоастрон» — российский суперрадиотелескоп, прояснивший физику в окрестностях черных дыр (и многое другое). Идея этого необычайного аппарата, который стоит сравнить с «Кеплером» в радиодиапазоне, — в его использовании совместно с земными радиотелескопами. «Радиоастрон» вошел в состав системы, сопоставляющей его данные и данные от множества наземных телескопов. Расстояние между ним и его земными компаньонами составляло до 340 тысяч километров — именно настолько «Радиоастрон» мог удаляться от Земли, идя по своей орбите. За счет этого удалось получить рекордное в истории астрономии разрешение, рассмотрев очень удаленные объекты с высокой точностью.

Результаты этих наблюдений произвели сильное воздействие на внегалактическую астрономию. «Радиоастрон» впервые помог в деталях рассмотреть события в окрестностях далеких сверхмассивных черных дыр (СМЧД). Такие дыры часто становятся центрами других галактик — например, СМЧД Стрелец А* лежит в центре нашей Галактики, и именно эта и ей подобные черные дыры стали тем зерном, вокруг которого сформировалась галактика в целом. Однако самых активно пожирающих материю черных дыр в нашей Галактике нет, и чтобы изучать их влияние на окружающий мир, нужно «рассматривать» объекты в десятках и сотнях миллионов световых лет. Сделать это в деталях помог именно «Радиоастрон».

Среди достижений телескопа — первое измерение толщины «релятивистской струи». Так называют струю плазмы, заряженных и разогнанных до околосветовых скоростей частиц, выбрасываемых из окрестностей сверхмассивных черных дыр. У основания толщина струи оказалась равна световому году — благодаря этому открытию теперь можно намного детальнее понять, что конкретно происходит со сверхмассивными черными дырами.

Это не просто абстрактная научная задача: Стрелец А* в нашей Галактике пару миллионов лет назад тоже был активной черной дырой. Он выбрасывал мощные «релятивистские струи» и небезопасное излучение, да так, что был видим на земном небе наравне с нынешней полной Луной. Если мы узнаем мощность таких вспышек активности в деталях, то лучше поймем, могут ли они угрожать земной жизни.

5. Открытие воды на Луне

Еще одно не просто теоретическое достижение космонавтики — обнаружение воды в приполярных кратерах на Луне. Впервые это было сделано в кратере Шеклтон, 22% поверхности которого оказалось занято именно льдом, скрытым под тонким слоем лунного реголита (а местами — и обнаженного). Жидкая вода на поверхности Луны существовать не может, лед также быстро исчез бы под лучами Солнца, но в полярные кратеры солнечный свет никогда не заглядывает, поэтому огромные запасы льда и сохранились там относительно целыми.

Находка создает довольно большую проблему для теоретической планетологии. Самая популярная теория возникновения Луны — в результате столкновения Земли и древней планеты Тейя — делает существование лунной воды невозможным: столкновение двух планет должно было нагреть выброшенные на орбиту Земли обломки до тысяч градусов, и любая вода бы оттуда быстро «вылетела». Однако факты упрямы: воды на земном спутнике немало — порядка 100 миллиардов тонн.

Попытка объяснить ее заносом с кометами не выдержала критики: российские астрономы в 2016 году показали, что скорость столкновения комет с объектами в окрестностях Земли такова, что практически вся кометная вода после удара улетает обратно в космос. Но с практической точки зрения важно другое: сто миллиардов тонн воды на Луне — немалое подспорье в создании лунной базы. Из воды легко получить кислород и водород. Первый нужен для дыхания, а второй — отличное ракетное горючее.

6. Первые посадки космической ракеты на хвост в земных условиях — начало эры многоразовых ракет

Как известно, SpaceX сперва разработала свою двухступенчатую ракету Falcon 9 для доставки грузовых кораблей Dragon к МКС, однако компания Илона Маска с самого начала планировала сделать ракету многоразовой. Разработчики собирались использовать парашюты, но быстро выяснилось, что скорость удара о воду или землю все равно будет слишком велика. Тогда SpaceX начали создавать первую ступень, садящуюся на хвост, — по типу посадочных модулей для советских лунных автоматов или посадочных модулей для высадки астронавтов на Луне. Задача в земных условиях оказалось очень сложной: боковой ветер сносит первую ступень, пытающуюся сесть на хвост, а посадка на морскую платформу добавляет в уравнение качку. Только 21 декабря 2015 года компании удалось впервые в земной истории посадить первую ступень ракеты на хвост.

Масса и стоимость этой части ракеты равна двум третям от общей. За счет многоразовой первой ступени, которую SpaceX уже использует до трех раз подряд, цена одного запуска такой ракеты упала до $50 миллионов. На сегодня на рынке нет более экономичных предложений для ракеты с такой же большой полезной нагрузкой, как у Falcon 9: российские «Протоны» запускались дороже $60 миллионов, и на сегодня SpaceX уже практически вытеснила их с рынка.

Удешевление космических полетов стало вполне реальным и осязаемым фактом.

7. Первый полет на метановом ракетном двигателе

Метановые ракетные двигатели испытывали еще в СССР. Причины любви к ним просты: во‑первых, метан — эффективное и недорогое топливо, горящее практически без сажи. Кислород-керосиновые ракеты оставляют много сажи, и поэтому многоразовое использование тех же первых ступеней Falcon 9 (на керосине) ограничено несколькими разами. Метановые двигатели без переборки можно будет использовать до сотни раз.

Второе крупное преимущество: керосин-кислородный и водород-кислородные двигатели реально заправлять только на Земле. Метан — другое дело, потому что его можно сравнительно легко получить из марсианского грунта. Кроме того, метан значительно проще удерживать в баке, чем водород. Его можно накапливать прямо в ракетных баках на той ракете, что доставит людей на Марс.

Метановый двигатель Rapror, разработанный SpaceX, имеет еще одно преимущество: это первый ракетный двигатель с полной газификацией топлива перед сгоранием, что позволяет ему извлекать максимум тяги из того же объема горючего и окислителя.

8. Открытие водных потоков на Марсе

В отличие от Луны, наличие воды на Марсе никогда особо никем и не отрицалось. Его полярные шапки состоят не только из сухого льда (СО2), но и из водяного льда, что давно известно астрономам. Однако считалось, что вода эта на поверхности Красной планеты существует только в твердом виде.

Источник