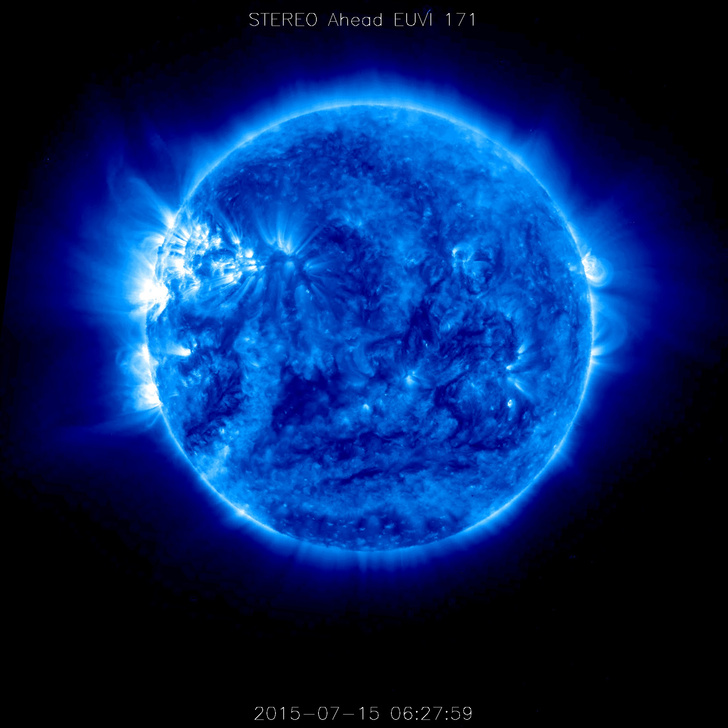

Космический телескоп НАСА снял обратную сторону Солнца

Снимок «окрашенного» в синий цвет Солнца был получен с помощью набора телескопов Extreme Ultraviolet Imager , установленных на борту Ahead – одного из двух космических аппаратов миссии НАСА STEREO (Solar TErrestrial RElations Observatory ). Инструменты Ahead фиксируют свет ближайшей к нам звезды с длинами волн, невидимых для человеческого глаза.

Миссия STEREO была запущена в октябре 2006 года. Две почти идентичных обсерватории движутся вокруг Солнца на орбитах, близких к орбите Земли. При этом космический аппарат Behind отстает от нашей планеты, а Ahead , напротив, ее обгоняет. Так мы можем видеть не только обращенную в определенный момент к нам, но и противоположную (как на фото) сторону нашей звезды. Возможность наблюдать Солнце одновременно из двух разных точек обеспечивает стереоскопический эффект, позволяющий получать трехмерные изображения солнечной активности, помогает изучать корональные выбросы массы, прогнозировать возмущения магнитного поля Земли, точнее устанавливать границы Солнечной системы и многое другое.

На обратной стороне Солнца Ahead (или STEREO-A ) был с 24 марта. Однако первые изображения за более чем три месяца были получены лишь недавно. Хотя звезда закрывала собой Ahead от Земли лишь несколько дней, космический аппарат все это время находился довольно близко к дневному светилу, что препятствовало передаче данных в безопасном режиме.

Источник

Что находится за Солнцем?

#1 mikki

- Страна, Город:

Новосибирск - Пол: Мужчина

Меня долго мучает один вопрос. Может кто просветит? Некоторые астрономы утверждают согласно их вычислениям, что с обратной стороны Солнца обязательно должна быть планета, которую даже называют двойником Земли. Но почему в наш век космических достижений мы не можем туда заглянуть?. Если наша планета делает оборот вокруг Солнца за один год, то почему не послать в обратном нашей орбите направлении спутник и зафиксировать нужную нам информацию. Или я что-то недопонимаю?

На правах рекламы

#2 Алексей Шемшурин

- Страна, Город:

Москва - Пол: Мужчина

Либо этой планеты нет, либо такой факт просто скрывают.

Любовь это наше Всё.

Для всех, кто страдает от долгов и кредитов

Один маленький алгоритм большой денежной перспективы — скачать книгу

Чтобы приобрести продукцию «Сибирское здоровье», используйте мой номер 55 16223. Или получите от меня в подарок свой личный.

#3 mikki

- Страна, Город:

Новосибирск - Пол: Мужчина

Многое прояснилось, а может быть наоборот по этой ссылке: http://earth-chronic. 011-12-30-14348

#4 трай

Некоторые астрономы утверждают согласно их вычислениям, что с обратной стороны Солнца обязательно должна быть планета, которую даже называют двойником Земли.

#5 mikki

- Страна, Город:

Новосибирск - Пол: Мужчина

Да-а-а-а! Когда учёные спорят с учёными, куда нам — простым смертным до них? Поди разберись, кто прав. Может и вправду в 2015 году что-нибудь прояснится, как в статье, предложенной выше: «В настоящий момент вокруг Солнца обращаются два космических аппарата Stereo, которые позволяют заглянуть за Солнце, более того, в 2015 году оба аппарата пройдут противоположную к Земле сторону Солнца, т.е. окажутся именно там, где должна была бы находиться Глория.»

#6 трай

Может и вправду в 2015 году что-нибудь прояснится,

#7 Билли Бонс

Реклама Инфопродуктов в Гугле (пишите в личку)

Но почему в наш век космических достижений мы не можем туда заглянуть?

А что в наш век физику уже перестали преподавать? И кто мне расскажет как облететь Солнце? лол

#8 mikki

- Страна, Город:

Новосибирск - Пол: Мужчина

— не обязательно ждать 2015 года,а просто дочитать статью до конца(последний абзац).

Статью-то я дочитал, поэтому и говорю, что учёные продолжают спорить.Одни говорят: Если бы Глория действительно существовала, она давно, ещё до её неизбежного детектирования с помощью космических миссий, была бы обнаружена по её «гравитационному следу». А другие выдвигают в пользу Глории тоже научные доводы: Первое. Земная орбита — особая, орбиты других планет земной группы — Меркурия, Венеры, Марса — по некоторым характеристикам симметричны относительно нее. Аналогичная закономерность наблюдается и для планет группы Юпитера — по отношению к его орбите, но она кажется более естественной, поскольку Юпитер — гигант, превосходящий по массе соседа, Сатурна, более чем в три раза. А масса нашей ближайшей соседки, Венеры, всего-навсего на 18 процентов уступает земной. Короче, орбита Земли не может, не должна быть особой, и все же она такова. Значит, на то есть причина, например, присутствие на этой орбите скрытой массы, увеличивающей суммарную массу вещества по меньшей мере в два раза. Второе. Теория движения Венеры очень долго не давалась ученым. Они никак не могли понять причуд поведения планеты, которая в своем движении по орбите то опережает расчетное время, то отстает от него. Выходит, на Венеру действуют какие-то неизвестные силы, но откуда им взяться в земной группе планет? Подстать Венере «капризничает» и Марс. Причем в те моменты, когда Венера опережает расчетный график бега по орбите, Марс от своего графика отстает, и наоборот. Объяснить это можно лишь какой-то общей причиной, единым возмущающим фактором, действующим на Венеру и Марс противоположно. Таким фактором и может быть наличие на земной орбите не одного тела, а двух — Земли и Глории.

#9 NoiProsc

Лучше голову инфобизнесом забивать, чем есть-ли что-то за солнцом.

Источник

Движется ли Солнце «задом наперед» в Южном полушарии?

Со школьных уроков географии и из походов на природу мы все знаем, что Солнце по небу движется с востока на запада (по часовой стрелке) и в полдень указывает на юг. Эти истины звучат уже почти как прописные. Особо опытные даже могут время определять по положению Солнца.

Но мозг жителей Северного полушария можно быстро ввести в ступор простым вопросом. А в какую сторону движется Солнце в Южном полушарии? Ведь антиподы смотрят на небо вверх тормашками. Вдруг у них и все небесные светила ходят в обратном направлении — с запада на восток? Разберемся.

С востока на запад или с запада на восток?

Повращайте любой круглый предмет в свете лампы и вы убедитесь, что какая-либо точка внизу шара и вверху попадает под падающие лучи одновременно. Если Нью-Йорк вошел в солнечный свет, то и «расположенный под ним» Буэнос-Айрес — тоже.

Жители этих городов, находящихся в разных полушариях, видят восход в одной и той же стороне света — на востоке. А это значит, что Солнце для тех и других движется по небосводу одинаково — с востока на запад. «И это все?» — подумаете вы. Но не тут-то было.

По часовой стрелке или против?

А теперь повернем на 90 градусов первую картинку из статьи и посмотрим, как видят ход Солнца по небу американец и индонезиец.

Рисунок наглядно дает понять, что для жителя Северного полушария Солнце встает на востоке, в полдень указывает на юг, а заходит на западе, описывая дугу по часовой стрелке . У его антипода светило тоже поднимается на востоке и пропадает за горизонтом на западе, за одним существенным исключением: в полдень Солнце кульминирует на севере и двигается по небу против часовой стрелке .

Сей факт, действительно, очень сильно ломает обыденные представления «северян» и может даже сбивать с толку, когда они оказываются по ту сторону Земли. Я был в Южном полушарии, в таких странах, как Новая Зеландия, Чили и Аргентина. И «обратный» ход Солнца по небу, реально, создает подспудное ощущение, что над твоей головой что-то происходит не так.

Источник

Назрел вопрос

Дубликаты не найдены

астрологии или астрономии?

Астрология — группа предсказательных практик, традиций и верований, постулирующих воздействие небесных тел на земной мир и человека (на его темперамент, характер, поступки и будущее) и, соответственно, возможность предсказания будущего по движению и расположению небесных тел на небесной сфере и относительно друг друга.

Timelapse Млечного пути

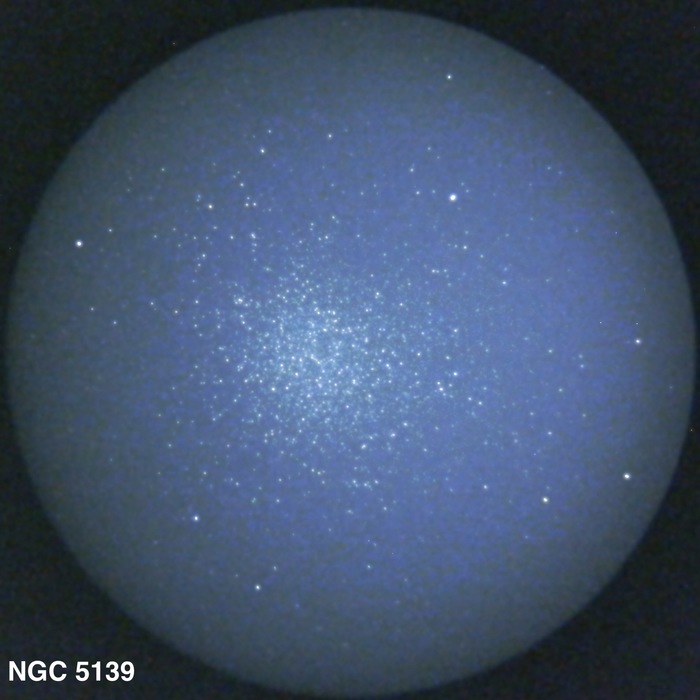

Космос в любительский телескоп Celestron NexStar 8se (как видно глазом)

Люди интересовались так ли на самом деле глазом в окуляр воспринимается происходящие в космосе. Показываю наглядно. Для этого я просто прикрепил iPhone к окуляру телескопа.

Шаровые звёздные скопления:

Рассеянные звёздное скопление:

Подборка фотографий, связанных с космосом

Полное солнечное затмение. Нет, не последнее, а произошедшее в 2006 году. Снято на трехмегапиксельную мыльницу Olympus

Лунные затмения, произошедшие за последние несколько лет. Canon 600D, 70-300 IS USM

Звездное небо в Архызе. Первые пробы в съемке звездного неба. Canon 600D, 18-55 IS II

Млечный Путь и созвездие Ориона в Дигории. Canon 600D, 18-55 IS II

Млечный Путь над Бермамытом. Canon 600D, 18-55 IS II

Созвездия Малой и Большой Медведицы. Снято с поляны возле горы Бештау. Canon 600D, 18-55 IS II

Звездное небо и Великое противостояние Марса над курортным парком Кисловодска в июле 2018 года. Canon 600D, 18-55 IS II

Млечный Путь над Черным морем. Новый Свет, август 2018 года. Canon 600D, 18-55 IS II, результат сложения 13 снимков в Deep Sky Stacker

Комета Neowise C/2020 F3, наблюдаемая в июле 2020 года. Canon 600D, Гелиос 44-2

Панорама звездного неба и попытка снять Млечный Путь в черте Пятигорска. Млечный Путь сложен из 10 снимков в Deep Sky Stacker. Canon 600D, 18-55 IS II

Ночной снимок в станице Незлобной, осень 2020 года. Xiaomi Redmi Note 7, снято в RAW с помощью приложения Manual Camera Pro, обработано в мобильной версии Adobe Lightroom

Ловец снов «Nebula»

Что творится в звездах Туманности, тех, что так далеко от нас и, одновременно, так близко.

Этот ловец вобрал в себя множество особенностей из иных работ мастерской и, на мой взгляд, его ночной облик просто невероятен! У меня есть видео, но оно, к сожалению, почему-то не грузится на Пикабу(

Я попробую отредактировать пост — черновик не редактируется -, или, если админы не прибегут с мухобойками — закину в комментарии.)

Процесс был долгим, думаю, как бы его упростить, но результат мне очень и очень нравится!)

P.S. понимаю, что это не та астрономия, о которой все думают, но немного воображения и фантазии, и космическим исследователем можно стать и в творчестве.)

Для рукодельников — использованы нити, бусины и бисер, три вида окрашенных перьев. Техника плетения классическая.

Что варится в пекулярных звездах

Однажды сэр Артур Эддингтон, считающийся основателем теоретической астрофизики, заявил, что «ничего нет более простого, чем звезда». Действительно, при всей грандиозности большинство звезд – это почти однородные и очень стабильные объекты. Звезда главной последовательности в течение миллионов, миллиардов или, возможно, даже триллионов лет перерабатывает запасы водорода, постепенно сдвигаясь в красную часть спектра, а в конце пути, как правило, превращаясь в белый карлик. При этом о триллионах лет сейчас можно говорить лишь гипотетически, но красные и оранжевые карлики действительно могут просуществовать так долго, тогда как голубые сверхгиганты выгорают за миллионы лет. Например, возраст Спики (альфа Девы) составляет около 12,5 миллионов лет.

Звезда светится благодаря процессу термоядерного синтеза, в ходе которого ядра водорода превращаются в ядра гелия, а гелий на заключительных этапах существования звезды порождает и более тяжелые элементы. Последовательность примерно такова (в скобках номер элемента в таблице Менделеева): водород (1) → гелий (2) → небольшие примеси лития (3) → углерод (6) → магний (12) → железо (26) + небольшие примеси никеля (28), а также спорадически возникающие ядра кадмия и олова. В целом элементы тяжелее железа в обычных звездах практически не образуются. Их источниками являются взрывы сверхновых, при которых синтезируются все элементы как минимум вплоть до урана (атомный номер 92, атомная масса — 238), а также взрывы гиперновых, при которых схлопывание умирающей звезды происходит постепенно, и, за счет огромной исходной массы светила, выделяемая энергия еще выше.

Кстати, существует следующее предположение: обилие тяжелых элементов на Земле может быть связано с тем, что в обозримом прошлом недалеко от нашей планеты произошел взрыв гиперновой, и нас «накрыло взрывной волной» — именно после этого события, произошедшего около 400 миллионов лет назад, на Земле могли остаться следы короткоживущего никеля-56.

Поэтому тем более интересно, что из этой стройной системы есть немало исключений. До 25% звезд главной последовательности являются пекулярными (от англ. «peculiar» — «странный»). Это означает, что спектральный анализ выявляет в них линии элементов, в том числе, гораздо тяжелее железа. Очевидно, состав этих звезд обусловлен спецификой их эволюции. Именно об этом мы поговорим далее.

Итак, Эддингтон изрядно упростил ситуацию ради афоризма. Звезда – сложный обогатительный комбинат, где сравнительно незамысловатые термоядерные реакции порождают целую цепочку легких элементов, начиная водородом и гелием, и заканчивая железом, марганцем, кобальтом и никелем. Стареющая звезда – это не костер, а скорее кузница. Но возможности ее ограничены: обычная звезда не может достичь такой степени сжатия, чтобы в ней в неследовых количествах образовывались элементы тяжелее железа. Это же означает, что в молодой звезде, активно переваривающей запасы водорода и гелия, железа будет мало. Но столь же верно, что повышение концентрации легких металлов в звезде должно свидетельствовать о ее скорой гибели.

Эта логичная картинка неожиданно потребовала пересмотра, когда в 1933 году молодой американский астроном Уильям Морган обнаружил звезду, в составе которой был явный избыток марганца. Марганец находится в таблице Менделеева под номером 25, то есть, непосредственно перед железом. Такой элемент звезда породить в состоянии. Но его обилие в составе звезды косвенно означает, что эволюция звезды близится к закату, а звезда, открытая Морганом, признаками старения не обладала.

С конца 40-х астрономы принялись усиленно изучать спектроскопию звезд, и обнаружили, что звезды с аномальным химическим составом встречаются на каждом участке Главной Последовательности.

Сначала принялись искать звезды, обладающие избытком марганца – и выяснилось, что они действительно встречаются нередко; таков, например, Альферац, альфа Андромеды. Но звезды, подобные Альферацу, богаты не только марганцем, но и ртутью. Ртуть же занимает в таблице Менделеева 80-ю клетку, она более чем вдвое тяжелее железа. Образоваться в звезде в ходе типичных ядерных реакций она никак не могла.

Дальше — больше. Оказалось, что химические странности звезд не ограничиваются содержанием тяжелых металлов. По каким-то причинам вышеприведенная цепочка изотопов сбивается, и некоторые звезды главной последовательности усиленно обогащаются бором, углеродом, кислородом и азотом (так называемые OBCN-звезды). Причем, такие звезды подразделяются на два подкласса: в OB-N повышено содержание азота, а в OB-C – содержание углерода.

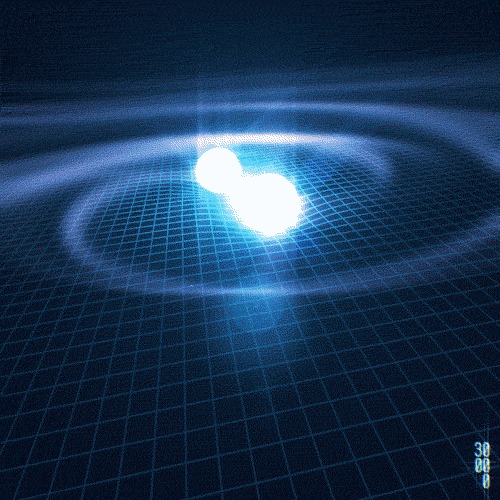

Исследование таких звезд вывело астрофизиков на интересную закономерность: оказывается, почти все звезды подкласса OB-N являются двойными, то есть, обращаются вокруг общего центра масс:

Таким образом, звездная пекулярность в некоторых случаях может быть связана с существованием двойных систем. В такой системе звезды могли бы вторично захватывать атомы легких элементов, например, из протопланетного облака.

Но вернемся к находкам Уильяма Моргана. Воодушевившись открытием ртутно-марганцевых звезд, он продолжал изучать ночное небо со спектрометром, и вскоре обнаружил другие классы пекулярных звезд. Именно Морган впервые описал марганцевые, хромовые, европиевые, циркониевые и кремниевые звезды. Позже эту классификацию немного обобщили: в наше время среди пекулярных звезд принято выделять 1) ртутно-марганцевые 2) европий-хром-циркониевые и 3) кремниевые звезды.

Ртутно-марганцевые, бариевые и свинцовые звезды

Именно к ним относится упомянутый выше Альферац из созвездия Андромеды, видимый невооруженным глазом (величина +2,6). С Земли Альферац кажется одиночной яркой звездой, но на самом деле это двойная звездная система:

Именно голубая звезда Альферац-А в этой паре является ртутно-марганцевой, а также содержит заметные количества европия, иттрия и платины. Другая известная двойная ртутно-марганцевая звезда Джиенах – гамма Ворона. Сейчас Джиенах еще является голубым гигантом, ему может оставаться несколько миллионов лет до превращения в красный гигант.

В 1970 появилось предположение, что образование пекулярных звезд в двойных системах может быть связано с гравитационным осаждением, а также с давлением излучения: поскольку две звезды находятся очень близко друг от друга, на расстоянии меньшем одной астрономической единицы, взаимное облучение приводит к слипанию протонов (ядер водорода) в более крупные ядра. Именно таким образом в пекулярных звездах может образовываться сравнительно легкий марганец. Давление излучения может выталкивать тяжелые элементы из недр звезды наверх, в атмосферу – где мы и фиксируем необычные спектральные линии. Интересный побочный эффект – значительное усиление магнитного поля ртутно-марганцевой звезды, что также упрощает ее обнаружение.

Но ртутно-марганцевыми звездами картина не ограничивается. Еще в природе встречается немало бариевых и циркониевых звезд, а также есть звезды, богатые свинцом и висмутом.

В двойных системах, где белый карлик соседствует с голубым гигантом, вещество белого карлика может перетекать гигантскому соседу, в результате чего в голубом гиганте усиливаются линии бария (56 элемент).

Иные процессы приводят к накоплению небольших количеств свинца (82 элемент) в звездах, относящихся к группе «AGB» (асимптотическая ветвь гигантов). Это огромные звезды, которые на диаграмме Герцшпрунга-Рассела (вынесена в качестве КДПВ к этой статье) считаются гигантами за счет высокой светимости, но температура их сравнительно невелика – многие из них относятся к спектральному классу M, также S и C.

Именно в асимптотической ветви гигантов был открыт s-процесс, то есть, медленное обрастание мелких атомов нейтронами с последующим превращением нейтронов в протоны. Таким образом, в пекулярных звездах тяжелые элементы могут образовываться в небольших количествах и без сверхновых и гиперновых событий. S-процесс протекает медленно и может приводить к образованию всех стабильных элементов и даже многих радиоактивных.

После того, как в 1925 году Вальтер и Ида Ноддак получили чистый рений, в доурановой части таблицы Менделеева пустовали всего две клетки. Это была клетка экамарганца, то есть, элемента № 43, и клетка № 61 – легкий лантаноид, который идет сразу после церия. Эти элементы, технеций (экамарганец) и прометий — существенно легче последних стабильных элементов, свинца и висмута (№ 82 и № 83) – но сами стабильных изотопов не имеют и в природе не встречаются. Дело в том, что сама конфигурация ядра у этих элементов неправильная, и поэтому они легко теряют протоны, превращаясь в другие простые вещества. Элемент № 43 был открыт в 1937 году Эмилио Сегре на Сицилии, когда отважный физик смог извлечь его из радиоактивных отходов от работы циклотрона Лоуренса.

До 1937 года технеций в Солнечной системе практически отсутствовал. Даже ультраредкие астат (85) и франций (87) постоянно присутствуют в земной коре в количестве десятков граммов, поскольку являются побочным продуктом распада других изотопов, а технеция практически нет (при распаде одного грамма урана возникает порядка 1 пикограмма (1×10-12 г) технеция). Дело в том, что технеций получается обогащением других изотопов, в первую очередь, молибдена – а также, как уже сказано выше, образуется в радиоактивных отходах в ядерном реакторе. Сегодня наша цивилизация ежегодно производит технеций килограммами, но период полураспада самых долгоживущих его изотопов 98^Tc и 99^Tc составляет считанные миллионы лет. Но s-процесс может приводить к образованию технеция в некоторых пекулярных звездах, относящихся к подгруппе циркониевых звезд. Спектральные линии технеция в циркониевых звездах еще в 1952 году зафиксировал американский астроном Меррилл Пол Уиллард. Технеций в больших количествах присутствует в атмосфере циркониевых звезд, например, этих: R Андромеды, U Кассиопеи, W Андромеды, R Близнецов. Соответственно, эти звезды действуют как настоящие ядерные реакторы, и технеций является в них не случайной примесью, а элементом жизненного цикла.

Обзор химической пекулярности звезд был бы неполон без упоминания об антизвездах.

Одной из величайших загадок астрофизики является практически полное отсутствие антивещества во Вселенной. При этом теоретически антивещество должно было бы образоваться при Большом Взрыве в равной пропорции с обычным веществом. Соответственно, поскольку антивещество существует (элементарная античастица позитрон открыта в 1932 году) – преимущественно в виде антигелия, обнаруженного в космических лучах – должно быть объяснение, почему его настолько мало. Возможно, на заре существования Вселенной антивещество и вещество успели аннигилировать друг с другом – превратиться в фотоны – а вещество, наблюдаемое сегодня, является лишь небольшим избытком того первичного вещества, которому уже не с чем было аннигилировать.

В телескоп антивещество практически не должно отличаться от вещества, поскольку также испускает фотоны, а свет – это фотоны. Подсказкой могли бы послужить только акты аннигиляции, которые мы могли бы зафиксировать: при аннигиляции происходит выброс гамма-излучения в строго определенной узкой области спектра. Антивещество могло бы концентрироваться в виде настоящих антизвезд, а при столкновении с частицами вещества давать стабильный поток гамма-вспышек в этой области.

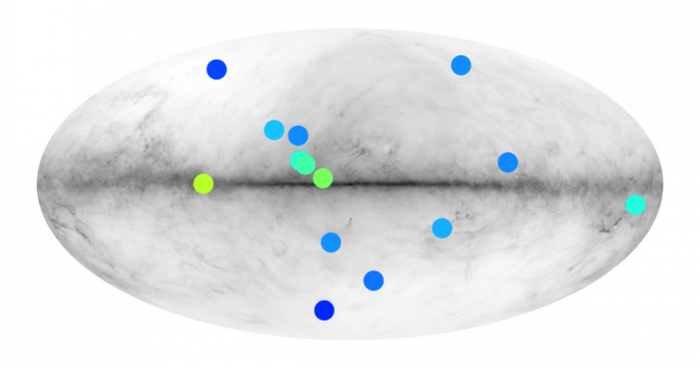

В 2021 году ученые из университета Тулузы под руководством Симона Дюпурке (Simon Dupourqué) нашли на небе 14 таких аномальных источников гамма-излучения. Пока эти наблюдения остаются чисто астрономическими, а не астрофизическими — то есть, хорошо было бы поймать космические лучи от звезд-кандидатов и посмотреть, из чего они состоят. Аннигиляционное топливо было бы самым мощным и при этом компактным источником энергии для межзвездных перелетов (корабль «ЗАРЯ» из фильма «Москва-Кассиопея» — это «звездолет аннигиляционный релятивистский ядерный»). При этом мы пока не представляем, как можно было бы добывать антивещество в промышленных или вообще макроскопических количествах. Добыча крупиц антивещества в почтительном отдалении от антизвезды – отличный сюжет для голливудского блокбастера. Поэтому остается надеяться, что открытие французов когда-нибудь приведет нас к его неисчерпаемым и недостижимым залежам.

Надеюсь, мне удалось продемонстрировать, насколько преждевременным и наивным было утверждение Артура Эддингтона, вынесенное в начало этой статьи. Порой звезда – это не водородно-гелиевый костер, а сложный ядерный реактор, возможно, даже концептуальная модель для создания искусственного астрофизического реактора, который, будучи окружен магнитными полями, мог бы походить на… пекулярную звезду. Поэтому завершу эту статью я другим афоризмом, принадлежащим Айзеку Азимову: «Самая волнующая фраза, какую можно услышать в науке, — вовсе не «эврика!», а «вот это забавно»». Или, добавим мы, «…пекулярно».

Источник