Пояс астероидов: где находится, особенности, самые большие объекты и карта

Солнечная система состоит не только из Солнца и планет, вращающихся вокруг него. Есть ещё и сотни тысяч астероидов. Так называют небесные тела, вращающиеся около звезды, но из-за малости размеров имеющие несферическую форму. Обычно к астероидам относят только те объекты, чей линейный размер превышает 30 м – меньшие тела именуются метеороидами.

Большинство астероидов Солнечной системы располагается в нескольких областях. Одна из них и называется поясом астероидов, или главным поясом астероидов. Помимо этого крупными скоплениями являются:

- пояс Койпера;

- область рассеянного диска;

- облако Оорта.

- Есть и второстепенные скопления – троянские астероиды Юпитера, кентавры и т. п.

Где расположен пояс астероидов?

Главный пояс располагается между Марсом и Юпитером. Радиус орбит большинства астероидов составляет 2,06-3,27 а.е. В этом интервале расположено более 93% астероидов. Впрочем, отдельные семейства астероидов могут располагаться на дистанции от 1,78 до 4,2 а.е от светила.

Астероидные орбиты располагаются примерно в той же плоскости, что и земная орбита. Среднее отклонение от этой плоскости не превышает 4°, хотя, например, у астероида Барселона орбита наклонена под углом в 32,8°.

У находящихся на близких орбитах астероидов почти совпадают и периоды обращения вокруг Солнца. Самые близкие к светилу астероиды совершают полный оборот за 3,5 года, а самые удаленные тратят на это 6 лет.

Физические характеристики

Некоторые думают, что пояс астероидов – это очень плотное скопление небесных тел, но это не так. На 2020 год известно более 300 тысяч астероидов, образующих этот пояс, а общее их количество может превышать несколько миллионов. Однако из-за большой протяженности пояса они находятся друг от друга на огромном расстоянии. Ни один космический аппарат, проходивший через этот пояс, ни разу не столкнулся с каким-нибудь объектом. Более того, вероятность такого столкновения или даже случайного сближения зонда с астероидом меньше одной миллиардной.

Суммарная масса всех небесных тел в главном поясе оценивается в 3,4•10 21 кг, что в 1600 раз меньше массы Земли. При этом треть этой массы приходится на один объект – Цереру. Это карликовая планета, ранее считавшаяся наикрупнейшим астероидом.

Замечено, что астероиды, находящиеся ближе к звезде, имеют большую отражающую способность. Также в составе данных небесных тел меньше воды. Вероятно, что солнечная радиация буквально «выдула» воду и другие легкие элементы на удаленные области главного пояса.

Температура у поверхности астероидов также зависит от дистанции до Солнца. На расстоянии 2,2 а.е. от звезды температура составляет – 73° С, а на дистанции 3,2 а. е. она падает до – 108° С.

Состав

Всего в поясе насчитывается примерно 200 астероидов, чей диаметр (или наибольший линейный размер) превышает 100 км. Ещё 1000 объектов имеют размер более 15 км. Средняя звездная величина астероидов равна 16. Только один астероид, носящий имя Веста, можно увидеть с земли невооруженным взглядом.

Все астероиды можно разделить на несколько больших групп, или спектральных классов. Крупнейшими из них являются:

- класс С – сюда входят темные астероиды, состоящие из углерода;

- класс S – светлые астероиды, состоящие из кремния.

- класс M – металлические астероиды.

Существуют и другие, более редкие классы (классы B, Е, Р, А, D и т. д.). Иногда астероид нельзя строго отнести к одному классу, и тогда считается, что он имеет смешанный тип, который обозначается двумя буквами, например CG.

К классу С относится более 75% всех астероидов. Они отличаются темным цветом (со слабым красным оттенком) и поэтому их отражающая способность невелика. Их альбедо находится в диапазоне от 0,03 до 0,1, то есть они отражают лишь 3-10% падающего света. Из-за этого астероиды класса С сложно обнаружить, поэтому в реальности их доля в главном поясе может быть существенно выше 75%. В составе этих небесных тел помимо углерода присутствует вода, поэтому их можно обнаружить с помощью наблюдений в диапазоне инфракрасного излучения. Крупнейший астероид этого класса – Гигея, чей диаметр оценивается в 434 км.

Астероиды класса S состоят из силикатов (то есть обычных камней) и железа. Их доля в главном поясе оценивается примерно в 17%. Иногда такие астероиды называют каменными. Альбедо этих объектов находится в диапазоне 0,1-0,22. Крупнейшим каменным астероидом считается Юнона, чей диаметр составляет 234 км. Большинство каменных астероидов сосредоточено во внутренней, наиболее приближенной к Солнцу части главного пояса.

Доля астероидов класса М составляет 10%, они преимущественно располагаются в центре главного пояса. Предполагается, что металлические астероиды образовались при столкновении планетезималей и являются фрагментами их ядер. Стоит отметить, что ученые не уверены в том, что металлические астероиды состоят именно из металлов. Дело в их слишком малой плотности. Это означает, что либо астероиды класса М по своему составу подобны астероидам иных классов, либо в их внутренней структуре есть много полостей. Альбедо металлических астероидов находится в пределах от 0,1 до 0,19, то есть они обладают умеренной отражающей способностью.

Происхождение

Первые версии о происхождении главного стали появляться в 1802 г., когда и были обнаружены первые объекты, относящиеся к нему. Тогда Г. Ольберс предположил, что они являются осколками планеты Фаэтон, которая погибла из-за какого-то космического катаклизма. Эта теория подтверждалась правилом Тициуса–Боде, утверждавшим, что между Марсом и Юпитером должна существовать ещё одна планета.

В дальнейшем выяснилось, что масса вещества в главном поясе меньше массы Луны в 25 раз. Такой массы явно недостаточно для формирования планеты. Современная гипотеза предполагает, что главный пояс возник из-за мощной гравитации Юпитера. Когда в Солнечной системе только начинался процесс синтеза планет, на некоторых орбитах постепенно формировались всё более крупные тела – планетезимали. Именно они, соединившись, и формировали планеты.

Однако зародыш Юпитера формировался быстрее, чем планетезимали в районе главного пояса. В какой-то момент гравитация Юпитера стала препятствовать объединению планетезималей в единую планету, ведь она разгоняла их. Дело в том, что, что при столкновении планетезималей с малой скоростью (до 0,5 км/с) они «слипаются», то есть объединяются в одно целое. Если же скорость столкновения значительно выше, то при ударе планетезимали разваливаются на куски. Именно разгон планетезималей гравитацией Юпитера и привел к формированию главного пояса.

Разрушение планетезималей началось где-то 4-4,5 млрд лет назад. С тех пор большая часть вещества, находившаяся в главном поясе, покинула его. Считается, что сегодня в главном поясе располагается лишь тысячная доля того вещества, изначально там располагавшегося. Это значит, что на данной орбите могла сформироваться полноценная планета, по размерам близкая к Земле.

Открытие

Ещё в 1787 г. астроном Ф. Ксавер начал искать планету, которая должна была располагаться между Юпитером и Марсом. Но лишь в 1801 г. Дж. Пиацци обнаружил Цереру – первый объект в главном поясе. Изначально предполагалось, что Церера – это полноценная планета. Однако уже в 1802 г. Г. Ольбес открыл следующий объект – Палладу. При этом Церера и Паллада имели схожие черты: они двигались по небосводу, что отличало их от звезд, но даже в самый мощный телескоп было невозможно увидеть их диск, что уже отличало их и от планет. По этой причине эти объектами стали называть новым словом «астероид».

Ещё два небесных тела, Юнона и Веста, были найдены в 1804 и 1807 г. После этого наступила долгая пауза. Пятый астероид, Астрея, был найден только в 1845 г. Прогресс в конструировании телескопов привел к тому, что новые объекты стали открываться регулярно, и уже в 1868 г. было известно примерно о сотне астероидов.

Следующий шаг в исследовании пояса астероидов был связан с изобретением в 1891 г. М. Вольфом астрофотографии. Суть этого метода сводится к фотографированию неба с очень большой выдержкой. На полученной фотографии астероиды будут оставлять след в виде линии из-за своего движения по небосводу. Вольф смог в одиночку найти сразу 248 астероидов. В 1923 г. был открыт тысячный объект в поясе астероидов, получивший имя Пиацция.

Современные исследования

С началом космической эры стало возможно исследования астероидов с помощью космических аппаратов. Сначала астероиды сфотографировал зонд «Галилео, который снял астероиды Ида и Гаспра в 1993 г. С тех пор каждый аппарат, летящий в дальний космос, обязательно по пути пролетает и мимо какого-нибудь объекта в главном поясе и фотографирует его.

Первый космический зонд, созданный специально для исследования астероида – это NEAR Shoemaker. Его запустили в 1996 г., а в феврале 2000 г. он вышел на орбиту астероида Эрос. Удалось детально исследовать его химический состав, а также построить трехмерную модель небесного тела. В 2001 г. зонд осуществил посадку на Эрос и в течение двух недель исследовал его грунт на глубине до 10 см.

В 2003 г. был запущен японский зонд «Хаябуса», который исследовал астероид Итокава. Аппарат смог собрать образцы грунта с Итокавы и отправить их на Землю.

Следующий аппарат, исследовавший главный пояс – это станция DAWN. В 2011-2012 г. она исследовала астероид Веста, а с 2015 по 2018 г. – Цереру. В результате удалось получить почти 69 тысяч фотографий этих объектов и множество других данных.

Крупнейшие объекты пояса астероидов

Крупнейшее тело в главном поясе – это Церера. Она настолько велика, считается карликовой планетой, а не астероидом. Ее диаметр достигает 926 км, и на нее приходится 32% массы всего главного пояса. В отличие от астероидов, имеющих однородное строение, у Цереры есть каменное ядро и мантия, состоящая из водяного льда. Интересно, что у Цереры иногда появляется атмосфера. Это происходит тогда, когда она приближается близко к Солнцу.

Повышение температуры приводит к сублимации льда и появлению водяного пара, который и образует атмосферу. При удалении от Солнца Церера свою атмосферу теряет. Церера отражает лишь 5% солнечного света, и поэтому ее невозможно увидеть невооруженным взглядом.

Второе по массе тело – Веста. Её диаметр достигает 526 км, а ее масса оценивается в 9% от массы главного пояса. Это единственный астероид, который можно наблюдать без телескопа и бинокля, ведь он отражает 42% солнечного света. У южного полюса Весты есть огромный кратер. Он образовался при столкновении, при котором возникло целое семейство астероидов, двигающихся в непосредственной близости от Весты.

Третий по массе объект – это Паллада, на которую приходится 7% массы главного пояса. Диаметр Паллады оценивается в 512 км. Паллада отличается большим углом наклона собственной оси, который равен 34°. У других больших астероидов этот наклон меньше 10°.

Четвертый по размерам астероид – это Гигея, чей диаметр оценивается в 431 км. На него приходится 3% массы всего пояса. Это углеродный астероид, имеющий альбедо 0,07. У него также есть свое семейство астероидов, образовавшееся при столкновении Гигеи с крупным небесным объектом.

Список использованных источников

Источник

Пояс астероидов — Asteroid belt

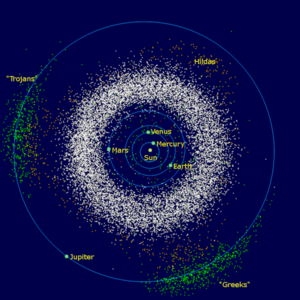

Астероиды внутренней Солнечной системы и Юпитер: пояс расположен между орбитами Юпитера и Марса.

| солнце Трояны Юпитера Орбиты из планет | Пояс астероидов Астероиды Хильды (Hildas) Околоземные объекты (выборка) |

Пояс астероидов является тороидальной области в Солнечной системе , находится примерно между орбитами планет Юпитера и Марса . Он содержит множество твердых тел неправильной формы, разных размеров, но намного меньше планет, называемых астероидами или малыми планетами . Этот пояс астероидов также называют главным поясом астероидов или основным поясом, чтобы отличать его от других популяций астероидов в Солнечной системе, таких как околоземные астероиды и троянские астероиды .

Примерно половину массы пояса составляют четыре крупнейших астероида: Церера , Веста , Паллада и Гигея . Общая масса пояса астероидов составляет примерно 4% от массы Луны .

Церера, единственный объект в поясе астероидов, достаточно большой, чтобы быть карликовой планетой , имеет диаметр около 950 км, тогда как Веста, Паллада и Гигия имеют средний диаметр менее 600 км. Остальные тела имеют размер до пылинки. Материал астероида настолько тонко распределен, что многочисленные беспилотные космические аппараты прошли его без происшествий. Тем не менее, столкновения между крупными астероидами действительно происходят, и они могут привести к образованию семейства астероидов , члены которого имеют схожие орбитальные характеристики и состав. Отдельные астероиды в поясе астероидов классифицируются по их спектрам , большинство из которых делятся на три основные группы: углеродистые ( C-тип ), силикатные ( S-тип ) и богатые металлами ( M-тип ).

Пояс астероидов образовался из изначальной солнечной туманности как группа планетезималей . Планетезимали — меньшие предшественники протопланет . Однако между Марсом и Юпитером гравитационные возмущения от Юпитера наделили протопланеты слишком большой орбитальной энергией, чтобы они могли аккрецироваться на планете. Столкновения стали слишком сильными, и вместо того, чтобы слиться, планетезимали и большинство протопланет разлетелись на части. В результате 99,9% первоначальной массы пояса астероидов было потеряно за первые 100 миллионов лет истории Солнечной системы. Некоторые фрагменты в конечном итоге попали во внутренние области Солнечной системы, что привело к ударам метеоритов о внутренние планеты. Орбиты астероидов продолжают заметно возмущаться всякий раз, когда их период обращения вокруг Солнца образует орбитальный резонанс с Юпитером. На этих орбитальных расстояниях возникает разрыв Кирквуда, поскольку они перемещаются на другие орбиты.

22 января 2014 года ученые ЕКА сообщили об обнаружении, впервые достоверно, водяного пара на Церере, самом большом объекте в поясе астероидов. Обнаружение было сделано с использованием дальнего инфракрасного способности на обсерватории Herschel Space . Находка была неожиданной, потому что обычно считается, что кометы , а не астероиды «дают струи и шлейфы». По словам одного из ученых, «Границы между кометами и астероидами становятся все более размытыми».

СОДЕРЖАНИЕ

История наблюдения

В 1596 году Иоганн Кеплер предсказал: «Между Марсом и Юпитером я помещаю планету» в его Mysterium Cosmographicum . Анализируя данные Тихо Браге , Кеплер подумал, что существует слишком большой разрыв между орбитами Марса и Юпитера.

В анонимной сноске к его переводу 1766 года « Созерцание природы» Шарля Бонне астроном Иоганн Даниэль Тициус из Виттенберга отметил очевидную закономерность в расположении планет, известную теперь как закон Тициуса-Боде . Если начать числовую последовательность с 0, затем включить 3, 6, 12, 24, 48 и т. Д., Удваивая каждый раз, добавить четыре к каждому числу и разделить на 10, это дает очень близкое приближение к радиусам орбиты известных планет, измеренные в астрономических единицах, при условии, что между орбитами Марса (12) и Юпитера (48) допускается «пропавшая планета» (эквивалентная 24 в последовательности). В своей сноске Тиций заявил: «Но должен ли Лорд-Архитектор оставить это место пустым? Вовсе нет».

Когда Уильям Гершель открыл Уран в 1781 году, орбита планеты почти полностью соответствовала закону, что привело астрономов к выводу, что между орбитами Марса и Юпитера должна быть планета.

1 января 1801 года Джузеппе Пиацци, заведующий кафедрой астрономии в Университете Палермо , Сицилия, обнаружил крошечный движущийся объект на орбите с точно таким радиусом, который предсказывается этой схемой. Он назвал его «Церера» в честь римской богини урожая и покровительницы Сицилии. Пиацци изначально полагал, что это комета, но отсутствие комы предполагало, что это была планета.

Таким образом, вышеупомянутый образец предсказал большие полуоси всех восьми планет того времени (Меркурия, Венеры, Земли, Марса, Цереры, Юпитера, Сатурна и Урана).

Пятнадцать месяцев спустя Генрих Ольберс обнаружил в том же регионе второй объект — Палладу . В отличие от других известных планет, Церера и Паллада оставались световыми точками даже при самом большом увеличении телескопа, вместо того, чтобы разделяться на диски. Помимо быстрого движения, они казались неотличимыми от звезд .

Соответственно, в 1802 году Уильям Гершель предложил отнести их к отдельной категории, названной «астероиды», в честь греческого asteroeides , что означает «звездообразные». Завершив серию наблюдений над Церерой и Палладой, он пришел к выводу:

Эти две звезды нельзя назвать ни планетами, ни кометами . Они настолько похожи на маленькие звезды, что их трудно отличить от них. Отсюда их астероидный облик, если я возьму свое имя и назову их астероидами; оставляя за собой, однако, право изменить это имя, если возникнет другое, более выразительное по их характеру.

К 1807 году дальнейшее расследование выявило два новых объекта в регионе: Юнона и Веста . Сожжение Лилиенталя во время наполеоновских войн , где была проделана основная работа, положило конец этому первому периоду открытий.

Несмотря на чеканку Гершеля, в течение нескольких десятилетий оставалось обычной практикой называть эти объекты планетами и добавлять к их именам числа, обозначающие последовательность их открытия: 1 Церера, 2 Паллада, 3 Юнона, 4 Веста. Однако в 1845 году астрономы обнаружили пятый объект ( 5 Astraea ), и вскоре после этого новые объекты были обнаружены с возрастающей скоростью. Подсчет их среди планет становился все труднее. В конце концов, они были исключены из списка планет (как впервые было предложено Александром фон Гумбольдтом в начале 1850-х годов), и выбранная Гершелем номенклатура «астероиды» постепенно вошла в обиход.

Открытие Нептуна в 1846 году привело к дискредитации закона Тициуса – Боде в глазах ученых, поскольку его орбита была далека от предсказанной. На сегодняшний день нет научного объяснения этому закону, и по мнению астрономов, это совпадение.

Выражение «пояс астероидов» вошло в употребление в самом начале 1850-х годов, хотя трудно определить, кто придумал этот термин. Первое английское употребление, по-видимому, находится в переводе ( Элиз Отте ) в 1850 году книги Александра фон Гумбольдта « Космос» : «[. ] и регулярное появление около 13 ноября и 11 августа падающих звезд, которые, вероятно, составляют часть пояса астероидов, пересекающих орбиту Земли и движущихся с планетарной скоростью «. Еще одно раннее появление произошло в « Путеводителе по познанию небес » Роберта Джеймса Манна : «Орбиты астероидов расположены в широком поясе пространства, простирающемся между крайними [. ]». Американский астроном Бенджамин Пирс, кажется, принял эту терминологию и был одним из ее пропагандистов.

Сто астероидов были расположены к середине 1868 года, а в 1891 году введение астрофотографии от Макса Вольфа ускорил темпы открытия еще дальше. В общей сложности к 1921 году было обнаружено 1000 астероидов, к 1981 году — 10 000, а к 2000 году — 100 000. Современные системы исследования астероидов теперь используют автоматизированные средства для обнаружения новых малых планет во все возрастающих количествах.

Источник

Формирование

В 1802 году, вскоре после открытия Паллада, Ольберс предположил Гершелю, что Церера и Паллада были фрагментами гораздо более крупной планеты, которая когда-то занимала регион Марс-Юпитер, и эта планета пережила внутренний взрыв или столкновение с кометой много миллионов лет назад ( одесский астроном К. Н. Савченко предположил, что Церера, Паллада, Юнона и Веста были сбежавшими лунами, а не фрагментами взорвавшейся планеты). Большое количество энергии, необходимое для разрушения планеты, в сочетании с низкой совокупной массой пояса, которая составляет всего около 4% массы Луны Земли , не подтверждает гипотезу. Кроме того, становится трудно объяснить значительные химические различия между астероидами, если они происходят с одной и той же планеты. В 2018 году исследование, проведенное учеными из Университета Флориды, показало, что пояс астероидов был создан из остатков нескольких древних планет, а не одной планеты.

Гипотеза создания пояса астероидов состоит в том, что в целом в Солнечной системе формирование планет произошло в результате процесса, сравнимого с давней гипотезой туманностей: облако межзвездной пыли и газа схлопнулось под действием силы тяжести. чтобы сформировать вращающийся диск из материала, который затем конденсируется, образуя Солнце и планеты. В течение первых нескольких миллионов лет истории Солнечной системы процесс аккреции липких столкновений вызывал слипание мелких частиц, которые постепенно увеличивались в размерах. Когда сгустки достигли достаточной массы, они могли притягивать другие тела за счет гравитационного притяжения и становиться планетезималиями . Эта гравитационная аккреция привела к образованию планет.

Планетезимали в области, которая станет поясом астероидов, были слишком сильно возмущены гравитацией Юпитера, чтобы сформировать планету. Вместо этого они продолжали вращаться вокруг Солнца, как и раньше, время от времени сталкиваясь. В регионах, где средняя скорость столкновений была слишком высокой, разрушение планетезималей имело тенденцию преобладать над аккрецией, предотвращая образование тел размером с планету. Орбитальные резонансы возникали там, где период обращения объекта в поясе составлял целую часть периода обращения Юпитера, переводя объект на другую орбиту; область, лежащая между орбитами Марса и Юпитера, содержит множество таких орбитальных резонансов. Поскольку Юпитер мигрировал внутрь после своего образования, эти резонансы охватили бы пояс астероидов, динамически возбуждая население региона и увеличивая их скорости относительно друг друга.

На ранней стадии развития Солнечной системы астероиды до некоторой степени таяли, что позволило элементам внутри них частично или полностью дифференцироваться по массе. Некоторые из тел-прародителей, возможно, даже пережили периоды взрывного вулканизма и сформировали океаны магмы . Однако из-за относительно небольшого размера тел период плавления обязательно был коротким (по сравнению с гораздо более крупными планетами) и обычно заканчивался около 4,5 миллиардов лет назад, в первые десятки миллионов лет образования. В августе 2007 года исследование кристаллов циркона в антарктическом метеорите, предположительно происходящем из Весты, показало, что он и, как следствие, остальная часть пояса астероидов сформировались довольно быстро, в пределах 10 миллионов лет после возникновения Солнечной системы.

Эволюция

Астероиды не являются образцами изначальной Солнечной системы. С момента своего образования они претерпели значительную эволюцию, включая внутреннее нагревание (в первые несколько десятков миллионов лет), плавление поверхности от ударов, космическое выветривание из-за радиации и бомбардировку микрометеоритами . Хотя некоторые ученые называют астероиды остаточными планетезималами, другие считают их разными.

Считается, что нынешний пояс астероидов содержит лишь небольшую часть массы изначального пояса. Компьютерное моделирование предполагает, что первоначальный пояс астероидов мог иметь массу, эквивалентную Земле. В первую очередь из-за гравитационных возмущений большая часть материала была выброшена из пояса в течение примерно 1 миллиона лет образования, оставив менее 0,1% от первоначальной массы. С момента их образования распределение размеров пояса астероидов оставалось относительно стабильным: не было значительного увеличения или уменьшения типичных размеров астероидов главного пояса.

Орбитальный резонанс 4: 1 с Юпитером на радиусе 2,06 а.е. можно рассматривать как внутреннюю границу пояса астероидов. Возмущения Юпитера отправляют тела на нестабильные орбиты. Большинство тел, образовавшихся в радиусе этого промежутка, были унесены Марсом ( афелий которого составляет 1,67 а.е.) или выброшены его гравитационными возмущениями в ранней истории Солнечной системы. Эти астероиды Hungaria лежат ближе к Солнцу , чем 4: 1 резонанс, но защищены от разрушения их высокого наклонением.

Когда впервые образовался пояс астероидов, температуры на расстоянии 2,7 а.е. от Солнца образовали « снежную линию » ниже точки замерзания воды. Планетезимали, образовавшиеся за пределами этого радиуса, могли накапливать лед. В 2006 году было объявлено, что в поясе астероидов за линией снега была обнаружена популяция комет , которые могли служить источником воды для океанов Земли. Согласно некоторым моделям, в период формирования Земли не было достаточного выделения газа из воды для образования океанов, что потребовало внешнего источника, такого как кометная бомбардировка.

Источник