Прохождение Меркурия по диску Солнца 11 ноября 2019 года

11 ноября 2019 года состоится интереснейшее астрономическое событие — прохождение планеты Меркурий по диску Солнца или, как его часто называют астрономы, транзит Меркурия.

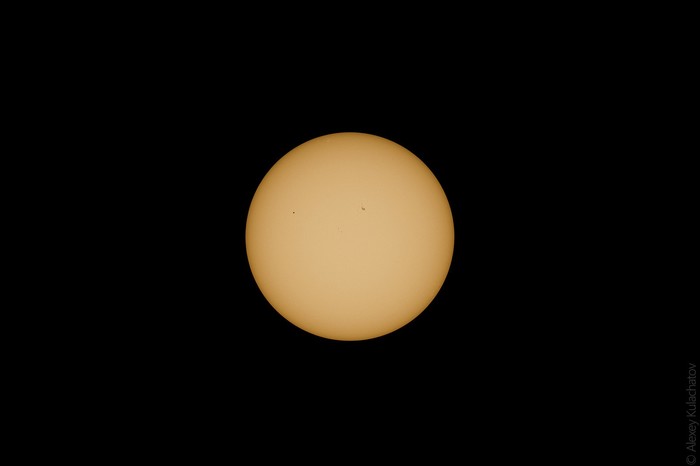

Транзит происходит, когда планета (в нашем случае Меркурий) оказывается в точности между Солнцем и Землей. По своей сути явление транзита аналогично солнечному затмению. Во время затмения между Солнцем и Землей оказывается Луна, отбрасывая тень на нашу планету. Однако видимый размер Меркурия слишком мал по сравнению с Луной и потому во время транзита планета заслоняет от нас лишь крошечную часть солнечного диска. Естественно, при этом никаких заметных изменений в освещенности не происходит. Однако, если во время транзита посмотреть на Солнце в телескоп (соблюдая все меры предосторожности), то планету можно увидеть в виде небольшого черного кружка, медленно пересекающего яркий солнечный диск.

Чем интересен проход Меркурия по диску Солнца?

- Во-первых, это довольно редкое астрономическое событие. Последний транзит Меркурия наблюдался в 2016 году, а следующий наступит 13 ноября 2032 года! Вообще говоря, из всех планет Солнечной системы транзиты наблюдаются только у Меркурия и Венеры (при наблюдении с Земли). За 100 лет можно увидеть в среднем 13 транзитов Меркурия. Венера, для сравнения, проходит по диску Солнца еще реже — парами в 8 лет и последующим промежутком более чем в 100 лет, разделяющим каждую пару прохождений.

- Во-вторых, явление транзита — редчайшая возможность увидеть планету днем, да еще и на фоне Солнца. О том, что необходимо для наблюдения транзита, читайте ниже.

- В-третьих, наблюдая за транзитом Меркурия, мы получаем редкую возможность увидеть воочию движение планеты (на фоне солнечных гранул Меркурий смещается буквально на глазах). А заодно осознать, насколько быстро движется планета по орбите вокруг Солнца!

Смотрите, что происходит. Земля тоже вращается вокруг Солнца по орбите, но это движение мы, жители Земли, воспринимаем как движение Солнца на фоне звезд. Ровно за год Солнце совершает один круг по небу, проходя по созвездиям зодиака. Но Меркурий находится ближе к Солнцу и потому движется гораздо быстрее Земли. В результате мы наблюдаем, что планета догоняет и обгоняет Солнце на небе. Насколько быстро? Солнечный диск, а это примерно 1/2 градуса, Меркурий пересечет за 5,5 часов. Получается, что на фоне звезд планета движется почти в 3,3 раза быстрее, чем наше дневное светило!

Обстоятельства транзита

Как будет выглядеть прохождение Меркурия по диску Солнца 11 ноября 2019 года? Когда и с чего оно начнется? Когда закончится?

Обстоятельства транзита определяют 5 ключевых событий или моментов.

Первое событие — будем называть его Контакт I — момент, когда диск планеты с внешней стороны касается диска Солнца. Вскоре после Контакта I планета наблюдается как небольшая выемка на солнечном лимбе (на краю Солнца). Контакт II наступает, когда планета касается диска с внутренней стороны. Таким образом, после Контакта II планета полностью оказывается на диске звезды.

В течение следующих нескольких часов силуэт планеты медленно пересекает яркий солнечный диск. При Контакте III планета достигает противоположного края Солнца и снова касается Солнца. Наконец, транзит заканчивается в Контакте IV, когда край планеты касается диска Солнца с внешней стороны. Контакты I и II определяют фазу, называемую входной, в то время как контакты III и IV известны как выходные контакты.

Между контактами располагается точка наибольшего транзита (на рисунке Greatest transit), которой планета достигает, когда находится ближе всего к центру солнечного диска.

Позиционные углы каждого контакта измеряются против часовой стрелки от северной точки диска Солнца.

В таблице ниже представлены моменты контактов и наибольшего транзита по всемирному и московскому времени.

Прохождение Меркурия по диску Солнца 11 ноября 2019 года

| Событие | Всемирное время (UT) | Московское время (МСК) | Позиц. угол |

|---|---|---|---|

| Контакт I | 12:35:27 | 15:35:27 | 109,8° |

| Контакт II | 12:37:08 | 15:37:08 | 109,8° |

| Максимальный транзит | 15:19:48 | 18:19:48 | 24,3° |

| Контакт III | 18:02:33 | 21:02:33 | 298,8° |

| Контакт IV | 18:04:14 | 21:04:14 | 298,7° |

Где можно наблюдать транзит Меркурия по диску Солнца?

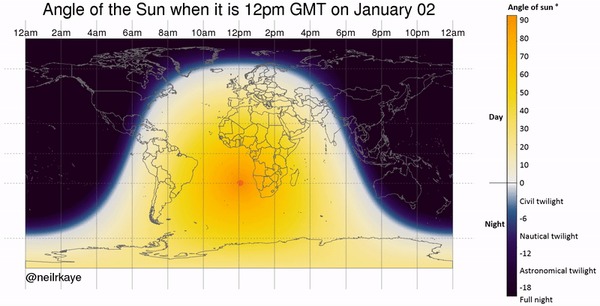

Полностью, от начала и до конца, явление можно будет наблюдать полностью в западной Африке, на восточном побережье США и Канады, на Кубе и в странах Южной Америки. В Европе и на европейской части территории России можно будет увидеть первую часть явления — вхождение Меркурия на диск Солнца и, частично, прохождение по диску.

Анимация ниже помогает понять, какая стадия транзита будет наблюдаться в вашем городе.

Обратите внимание: транзит наблюдается на территории, окрашенной желтым. В правом верхнем углу видео идет время. В это же время путь Меркурия по диску Солнца показан в центре. Примерно прикинув местоположение вашего города на карте, вы можете узнать, какую часть транзита планеты вы сможете увидеть, прежде чем солнце зайдет за горизонт. Например, в Москве будет наблюдаться только начальная стадия прохождения. А в городах Сибири транзит не будет наблюдаться вообще, поскольку там к этому времени уже наступит ночь.

Как наблюдать транзит Меркурия?

Для наблюдения прохождения Меркурия по диску Солнца необходим телескоп. Подойдет самый небольшой телескоп-рефрактор или рефлектор системы Ньютона. Чтобы увидеть Меркурий, нужно просто навести телескоп на Солнце во время транзита. При этом — важный момент! — предварительно на объектив телескопа должна быть установлена специальная бленда для наблюдения Солнца, которая поглощает большую часть солнечного излучения. Ни в коем случае нельзя смотреть на Солнце через телескоп без бленды! Не рекомендуется также смотреть на звезду через солнечный фильтр, которые устанавливается в окуляре (например, такой фильтр когда-то поставлялся с телескопом «Алькор»). Такие фильтры опасны тем, что могут треснуть от перегрева.

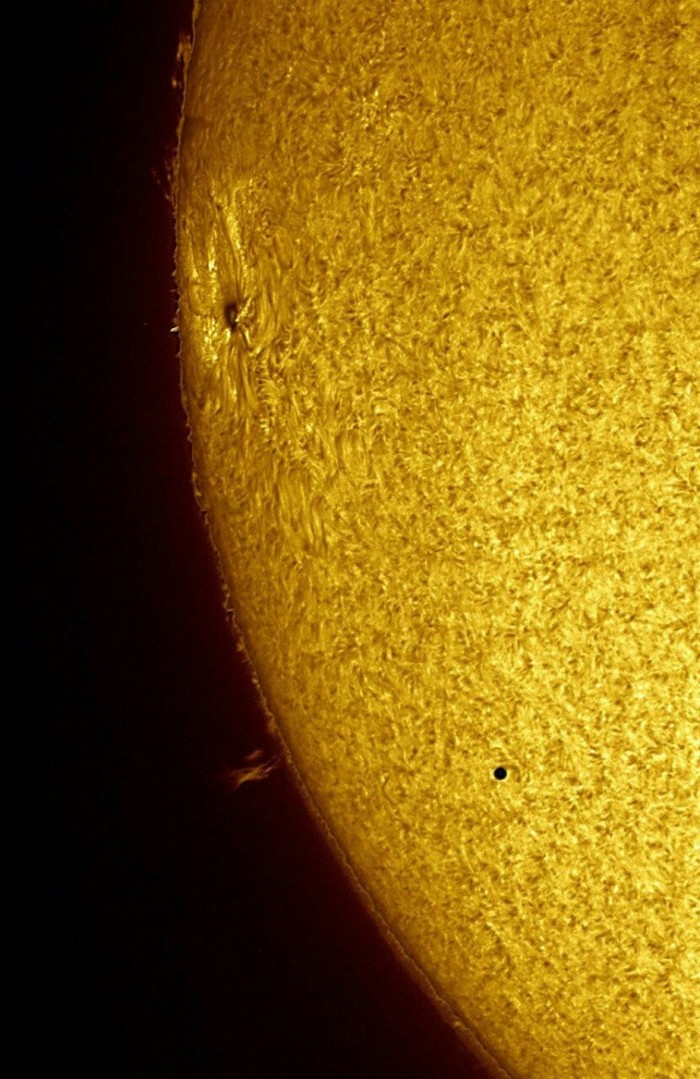

Возможно, лучше всего транзит наблюдать через специальный солнечный телескоп, который пропускает свет только в узкой полосе спектра. Наиболее известны телескопы Coronado, снабженные фильтром H-alpha. Через такие телескопы можно наблюдать также хромосферу Солнца и, в частности, протуберанцы.

Самодельный проектор для наблюдения транзита

Если у вас нет ни солнечного телескопа, ни специальной бленды, можно попробовать сделать проектор. Для этого подойдет самый обычный телескоп и экран из белой бумаги.

При этом недопустимо наводить телескоп на солнце визуально — так вы рискуете попросту ослепнуть. Наденьте на трубу телескопа картонный щиток так, как это указано на картинке. Далее наводите трубу на Солнце, не глядя в окуляр телескопа и не смотря в искатель. (Последний вообще лучше удалить во избежание случайного попадания солнечных лучей в глаза.) Следите за тенью от щитка: когда она станет минимальной, из окуляра телескопа вырвется блестящий луч солнечного света и упадет на лист бумаги. Далее поработайте с фокусировкой телескопа и расстоянием бумаги от окуляра, пока изображение солнечного диска не станет четким и большим. Добавим, что подобные наблюдения лучше проводить на улице, а не в помещении, чтобы избежать искажающего влияния оконного стекла.

Также следует помнить, что на выходе из окуляра температура света достигает сотен градусов, поэтому некачественная и дешевая оптика может испортиться после долгого наблюдения.

Дополнительную информацию о предстоящем событии можно узнать в Астрономическом календаре за ноябрь 2019 года (составитель Александр Козловский). Также на сайте затмений Фреда Эспенака, и на сайте timeanddate.com. Перейдя по последней ссылке, вы можете также определить время начала и конца транзита для вашего населенного пункта. Это можно сделать в таблице, которая находится в конце статьи.

Напоследок желаю всем ясного неба и удачных наблюдений этого редкого явления!

Источник

Меркурий, проходящий мимо Солнца

Дубликаты не найдены

Размеры

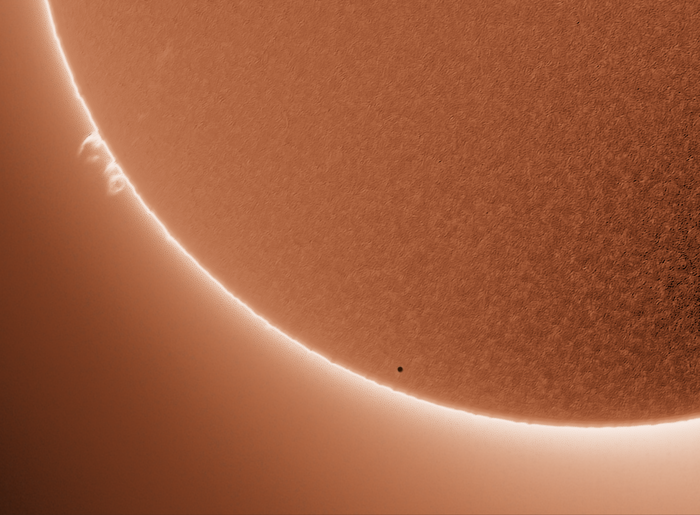

Эта маленькая чёрная точка на фотографии — Меркурий на фоне Солнца!

Транзит Меркурия по диску Солнца 11 ноября 2019 года (5 часовой промежуток)

Меркурий пересекает Солнце (видео 4K UHD)

Были пара постов на эту тему, но ограничивалось описанием и фото 🙁

Посмотрим видео этого события в 4K UHD качестве.

Явление можно было наблюдать 11 ноября с 15:30 до 21:15 (МСК).

Видео предоставлено обсерваторией солнечной динамики NASA.

Следующий транзит произойдет через 13 лет — в 2032 году.

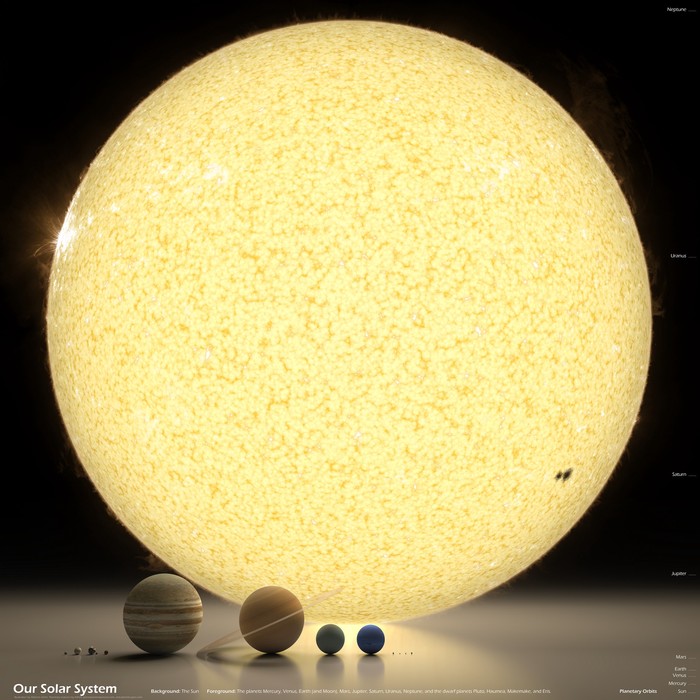

PS. Размеры, конечно, поражают.

Кстати, (кликабельная баян-картинка 2048х2048 px здесь: https://miro.medium.com/max/4096/1*Su8CLhz4ueZDbYEx7g0vUw.jp. ) размеры планет нашей солнечной системы в масштабе (слева направо):

Меркурий, Венера, Земля (с Луной), Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун.

Прохождение Меркурия по диску Солнца

На самом деле прохождение Меркурия по диску Солнца, которое было сегодня, из Москвы было наблюдать невозможно по причине плохой погоды. Но я решил достать из архива фотки 2016 года. Тем более они лучше: тогда на Солнце были пятна.

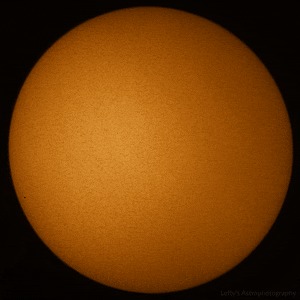

Общий план. Хрен разглядишь конечно. Прохождение Меркурия это вам не прохождение Венеры, которую можно и без телескопа разглядеть

К сожалению со мной тогда не было основного телескопа. Приходилось снимать через мелкую «дудку» и получалось либо слишком мелко либо слишком крупно

Восславь Милф-Солнце!

Солнце: Хи-хи… Меркурий, дорогая, что ты делаешь?

Плутон: Плутон!

Меркурий: Земля сказала мне сделать это…

Автор: artstation.com/dishwasher1910

Астрономическая залипалка

Меркурий на фоне солнца

Освоение Солнечной системы для чайников (ч.1). Простым языком о том, куда и зачем стоит лететь.

Ладно, друзья мои. Раз вам понравился прошлый пост про космос, поговорим теперь, пожалуй, ещё про космос. Уж чего-чего, а этого добра у нас хватает.

Почему-то многие расстраивались насчёт отсутствия перспектив полёта к другим звёздам. Варпа мол хотим, червоточину давай. Подумайте как следует и ответьте честно: на что они вам сдались?

Представим на секунду, что нам на голову неожиданно свалилось тайное знание, и теперь построен красавец стадион звездолёт. Вы в него садитесь, нажимаете главную кнопку и отправляетесь куда-то туда, в сторону Бетельгейзе, чтобы зачем? Что именно, кроме впечатлений и красивых кадров, оттуда можно привезти сегодня? Ни-че-го. Даже инопланетную заразу вы назад не притащите, потому что нет в округе трёхгрудых чужих прелестниц. Они если и есть, то очень далеко. О-о-очень. Туда даже со световой скоростью лететь десятки (это в лучшем случае) и сотни лет.

Так что только фотографии. Ну максимум — шерстистого оползня с неизвестной пыльной планетки из системы звезды Барнарда (очень близкое к нам солнце, 5,96 световых года).

Всё что можно найти где-то там, стоит для начала поискать где-то здесь. Включая шерстистого оползня.

Поэтому давайте окинем нашу Солнечную хозяйским взором и разберёмся, чего нам тут перепало ценного от щедрот матери-природы.

Сначала мои обычные оговорки. В этой теме я не спец, просто любопытствующий. В вопросе разбирался ковыряясь в собственной памяти и открытых источниках. Поскольку в наших пикабах попадаются профи (один из них счастливым образом обнаружился в комментах прошлого поста), они приглашаются для указания ошибок и прочей критики.

Все ссылки обязательно дам в конце. Картинки таскаю из подборки поисковиков.

Да, и налейте чаю. У меня снова получилось длинно.

Ещё раз подчеркну, что хочется сделать акцент именно на потенциальном использовании объектов системы, потому что просто так вам про них и без меня триста раз рассказывали. Я же имею в виду всё это хозяйство инвентаризовать и рационализировать.

Чужие звёзды нам в ближайшие сотню-другую лет не светят. В лучшем случае дотянемся до окрестных систем с помощью автоматов со световыми парусами, про которые я рассказывал в прошлом посте. Если не читали, лучше зайдите сначала туда; во-первых нынешний пост логически продолжает предыдущий, во-вторых я стану периодически к туда ссылаться.

В Солнечной системе прорва всего интересного и полезного. А самое главное — до всего этого мы можем добраться в обозримом будущем (как — обсуждали в прошлый раз).

Оно дарит надежду! С ним приходит Гэндальф!

Ну а если кроме шуток, Солнце — это одиночный жёлтый карлик, относящийся к звёздному населению 1. Термин «звёздное население 1» означает, что звезда принадлежит к последнему, самому молодому поколению (отсчёт идёт в обратную сторону). Звёзды предыдущего поколения — очень старые, старше 10 млрд лет, доживающие свой век, относятся к населению 2, а звёзды первого, уже погибшего (и потому гипотетического, предполагаемого) поколения классифицируются как звёздное население 3.

Кстати, хотя про звёзды третьего населения всё ещё говорят как про гипотетические, совсем недавно, в 2015 году, их всё-таки умудрились обнаружить (с очень высокой долей вероятности). Нет, сами они, разумеется, погибли около тринадцати миллиардов лет назад, но произошло это в такой дали, что свет оттуда только-только добрался, показав нам события, происходившие всего через 800 миллионов лет после Большого Взрыва.

Тут нам повезло дважды. Начать стоит с того, что у звёзд первого поколения (население 3) вообще не было планет, а у второго поколения (население 2) планеты, скорее всего, были только газовые, напоминающие Юпитер. Причина — отсутствие во времена их зарождения достаточного количества тяжёлых элементов, которые попросту ещё не были синтезированы. Кругом был сплошной водород (позже добавился гелий), зато много. Окажись наше Солнце старой звездой — быть нам кристаллическим водородом в недрах какого-нибудь псевдоюпитера.

Второй раз нам повезло в том, что звезда в системе сформировалась всего одна. Смело корректируйте полученные на уроках астрономии знания. Многие звёздные системы имеют более одной звезды (чем дальше, тем меньше остаётся одиночных систем, данные всё время меняются, сейчас обычно пишут про 25-35% одиночных звёзд). Звёзд бывает две. Бывает три. Бывает четыре. Догадываетесь что дальше? Правильно, звёзд бывает пять, шесть, ну и наконец, чтобы не мелочиться, в системе Jabbah (ν Скорпиона) звёзд насчитали семь штук.

Беда в том, что при таком количестве светил гравитационные взаимодействия внутри системы могут быть весьма переменчивы. Более мелкие объекты, включая планеты, может ой как колбасить, перетаскивая их с орбиты на орбиту и даже совсем выкидывая из системы. Чтобы при таком неуютном раскладе говорить о развитой жизни, надо проявить определённую степень оптимизма.

Пример кратной звёздной системы с четырьмя светилами — 30 Овна:

Ну а теперь, ближе к делу, а то что-то я увлёкся. Итак, что нам может дать наше Солнце?

В первую очередь Солнце — это море дармовой энергии. И чем к Солнцу ближе, тем халява выходит более концентрированной.

«В этой связи, учитывая вышесказанное, представляется целесообразным инициировать проведение ряда мероприятий, направленных на организацию процесса исследования перспектив разработки указанного ресурса и методов оптимизации способов добычи, а также на его эффективное последующее использование», — сказал бы я вам, находясь на работе.

Но поскольку я не на работе, то скажу иначе. Хватит, друзья мои, сидеть без дела. Пора устремиться.

Первое что приходит в голову — конечно же банальные солнечные батареи. Много. Помните Сферу Дайсона? Гигантская искусственная сфера вокруг звезды, полностью собирающая выделяемую энергию. Она — эволюция данной идеи.

Сама сфера — безусловная фантастика, которую нет смысла обсуждать сегодня всерьёз. Но кто мешает установить батареи площадью с футбольное поле (коль уж так модно в последнее время измерять масштабные объекты в футбольных полях)? А в общем-то никто не мешает. Если очень сильно приспичит, это можно сделать даже сегодня.

Энергию можно отдавать сразу — лазерным лучом, нацеленным в нужную точку. Понятно, что в той точке должны находиться не деревни непокорных зусулов а соответствующая приёмная станция.

Такую идею — передавать энергию по лучу — мусолят уже довольно давно, даже безотносительно околосолнечной орбиты. Поскольку гораздо проще иметь дело с тем, что вертится непосредственно около Земли, долгое время концепты выглядели так:

А можно энергию накапливать, занимаясь зарядкой аккумуляторов в промышленных масштабах.

Стоит признать, что гвоздь в крышку гроба аккумуляторов, ну кроме самых миниатюрных, может загнать развитие конкурирующих технологий. Например, компактные ядерные, а там, глядишь, и термоядерные реакторы (здесь хочется напомнить, что компактные ядерные реакторы уже существуют и используются на космических аппаратах, тогда как термояд нам пока не дался). Но пока тот гроб ещё и не начинали стругать, так что можно помечтать.

«И зачем же нам такая прорва аккумуляторов в окрестностях Меркурия?» — спросите вы. А затем, что где-нибудь ближе к орбите Урана сами солнечные батареи скорее мешаются, а не помогают. Поэтому для работы во внешних областях системы очень кстати пришлись бы крупные промышленные аккумуляторы. Которые можно разрядить и отправить в обратном направлении, на перезарядку. Особенно актуально это будет, если окажется что потенциального топлива для реакторов гораздо меньше, чем нам хотелось бы.

И вот тут самое время снова вспомнить предыдущий пост, где я вам рассказывал про солнечный (световой) парус.

Чем ближе к Солнцу, тем сильнее давление фотонов света. Именно поэтому разгонять корабли с солнечным парусом, отправляющиеся за орбиту Юпитера, лучше всего именно оттуда.

Автоматические солнечные парусники, развозящие энергетические элементы по разным уголкам системы, видятся вполне реалистичными. Сначала их будет разгонять свет самого Солнца, потом — лазерный луч в спину.

Более того, таким образом и до других звёзд можно добраться за вполне пристойные сроки. Помните, в прошлом посте рассказывал про проект «Breakthrough Starshot»? Вот как-то так, да.

Ну и переработка конечно же. Любая переработка любых ресурсов требует больших энергий (если не брать в расчёт обычную компостную кучу). Конечно, существенное удаление места переработки от места добычи не может не вызывать определённый скепсис. Тащить, например, астероид или накопанную руду из пояса в сторону Солнца — далече, спору нет.

Зато в этом деле могут неплохо себя показать те самые электрические двигатели, славящиеся экономичностью и продолжительным сроком работы.

Итого выходит, есть как минимум три причины для того, чтобы всерьёз интересоваться околосолнечной орбитой. Разумеется, любые категоричные утверждения об однозначной пользе подобных проектов на сегодняшний день были бы профанацией. Но вот посчитать, прикинуть эффективность, поспорить о целесообразности можно и нужно уже сегодня.

Нельзя забывать о том, что околосолнечная логистика весьма прихотлива. Гравитационное воздействие Солнца там уже очень велико. Звезда притягивает к себе любой объект, с каждой секундой увеличивая его скорость. Не сможешь оттормозиться — пролетишь мимо гипотетической орбитальной станции. Затормозишь слишком сильно — потеряешь орбитальную скорость и свалишься на Солнце.

К несомненным плюсам расположения промышленных объектов в открытом космосе можно отнести их возможность к самостоятельному маневрированию, а также то что прибывающему кораблю достаточно занять аналогичную орбиту вокруг Солнца и не спеша догнать станцию. Так, например, швартуются корабли к МКС. Это существенно проще, чем посадить корабль на Меркурий. Даже выйти на орбиту вокруг Меркурия, когда так близко к тебе находится Солнце, дело крайне непростое, впрочем об этом чуть позже.

Всем производствам, требующим невесомости или вакуума, должно быть весьма комфортно в условиях наличия практически неограниченного запаса энергии и отсутствия каких-либо ограничений с точки зрения экологии. Можно замусорить планету, можно замусорить орбиту, можно замусорить даже открытое пространство. Солнце замусорить у нас не получится, даже если очень захотеть. Туда можно смело сбрасывать что угодно.

Меркурий заранее преподнёс нам несколько неожиданных сюрпризов.

Во-первых у него какие-то нелады с массой. Меркурий для своих размеров имеет слишком большое и слишком массивное железное ядро. Причины обсуждаются. Наиболее популярны две теории: что кору и мантию «сбило» с Меркурия объектом, имеющим массу в 1/6 от его собственной, либо что его внешняя оболочка выгорела/испарилась во времена, когда планета имела менее стабильную орбиту и приближалась к Солнцу.

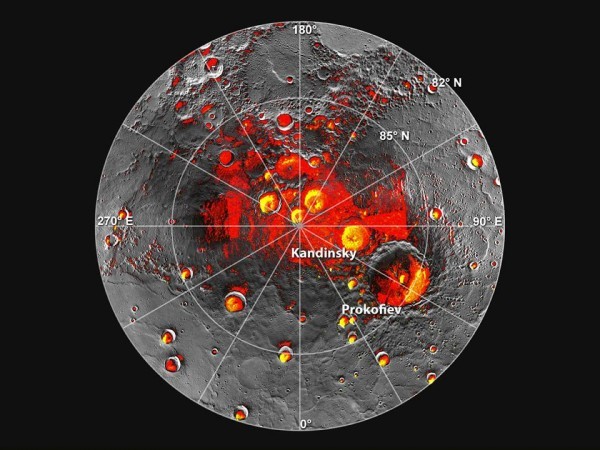

Во-вторых интересно то, что даже там, на раскалённом Меркурии, нашёлся самый обычный водяной лёд. Да, лёд. Прекращайте удивляться давно устаревшей новости про воду на Марсе. Судя по всему, в Солнечной гораздо труднее найти место где воды, наоборот, нет.

Лёд на Меркурии лежит в приполярных кратерах, куда никогда не попадают солнечные лучи, методично прожаривающие остальные зоны планеты. Нападал, видимо, кометами, испарился, конденсировался и выпал снегом на полюсах. Здесь надо оговориться, что никто его своими глазами не видел и пальцем не тыкал. Но при облучении радаром в полярных кратерах светилось что-то, имеющее отражающие качества, соответствующие самому обыкновенному водяному льду.

Лёд в глубоких приполярных (условный север) кратерах на Меркурии:

В-третьих, кроме светлых пятен льда на Меркурии нашлись также пятна чёрные. На фото ниже — прекрасно освещённый участок поверхности, в центре мы видим пятно, очевидно, не являющееся тенью кратера. Подобные темные пятна встречаются в разных частях Меркурия, в том числе на дне кратера Хемингуэй, вокруг кратера Дерен и возле некоторых кратеров бассейна Калорис. Одни исследователи считают что это углерод в виде графита, другие говорят про углеводороды в виде мазута.

Чёрное пятно неподалёку от кратера Хокусай на Меркурии:

Из вкусняшек на Меркурии предполагают найти пресловутый гелий-3, который полезен во многих отраслях народного хозяйства. Нас с вами он особенно интересует как весьма удобное в использовании ядерное топливо (легко хранится, относительно слабый поток нейтронов из активной зоны реактора, в случае аварии выброс получается практически не радиоактивным).

Как мне подсказывает Вики, на Земле большая часть гелия-3 сохранилась со времён её, Земли то бишь, образования. В атмосфере его насчитали 35 000 тонн, причём, что самое обидное, он продолжает постоянно улетучиваться в космос. Это не может не расстраивать жадное человечество.

Кроме того, исследователи грозятся найти на Меркурии некие полезные руды, предусмотрительно не уточняя какие именно. Возможно — учёныескрывают и потом окажется, что руды нашлись самые бесполезные и было решено их вообще не брать. Зато у руководителя проекта под яблонькой в саду неожиданно откроется богатейшее месторождение редкоземельных элементов. Шучу-шучу, нет там никаких редкоземельных элементов. Только чур я в доле.

Строиться на Меркурии лучше всего где-то на полюсах. Там, как я говорил, расположены кратеры с залежами льда, куда никогда не проникает палящее Солнце. Одновременно на вершинах тех же кратеров можно расположить солнечные батареи, которые станут освещаться Солнцем круглосуточно.

Плюс слабенькое, но всё ж таки магнитное поле, защищающее от радиации. В общем, если закопать базу на пару метров под поверхностью где-нибудь на полюсе, можно интересно и, главное, с пользой провести время на рудниках, добывая радиоактивное топливо.

Однако у Меркурия есть один отчётливый минус. Долго сочинял красивое и понятное объяснение, но потом решил не ломиться в открытую дверь. Так что вот вам цитата из журнала «Вокруг Света» за ноябрь 2006 года:

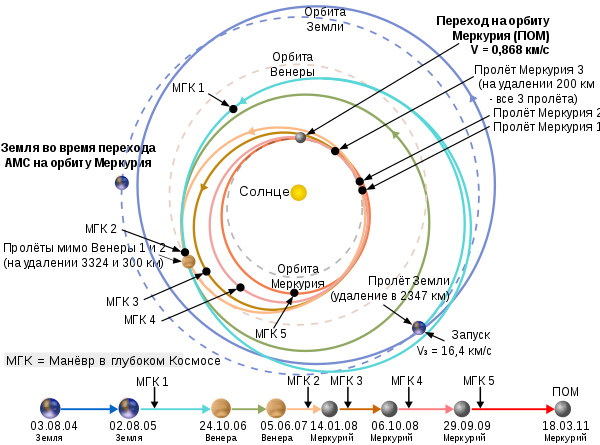

Меркурий — одна из самых труднодостижимых планет Солнечной системы. Добраться до него почти так же тяжело, как до Плутона. При полете к внешним планетам надо у Земли придать космическому аппарату достаточно высокую скорость, чтобы преодолеть тяготение Солнца. Путешествие к внутренним планетам требует, наоборот, сброса скорости. Дело в том, что любой аппарат, выходящий на межпланетную трассу, с самого начала получает скорость около 30 км/с относительно Солнца — именно с такой скоростью движется по своей орбите Земля. Если не затормозить, то аппарат так и будет крутиться где-то в районе земной орбиты. Но ракета не автомобиль, тормозить ей ничуть не легче, чем разгоняться. [. ]

Простейший путь к Меркурию, так называемый касательный эллипс, требует сбросить в начале пути около 8 км/с. Тогда в перигелии траектория пройдет по касательной к орбите Меркурия. [. ]

Двигаясь по касательному эллипсу, ваш аппарат достигнет Меркурия примерно за 100 дней. Но даже и не думайте о том, чтобы выйти на орбиту вокруг планеты. Ведь все это время вы будете приближаться к Солнцу, грубо говоря, падать на него, разгоняясь под действием его притяжения. В перигелии аппарат будет нестись со скоростью 57 км/с. И хотя Меркурий движется вокруг Солнца намного быстрее Земли, вы все равно будете обгонять его примерно на 10 км/с.

В общем, с химическими реактивными двигателями там особо не налетаешь. Как минимум, придётся использовать долгоиграющие электрические (в очередной раз ссылаюсь на свой прошлый пост).

Вот так пришлось накручивать по системе «Мессенджеру» (который и сделал показанные выше фотографии) чтобы добраться до Меркурия, правда он летел «на химии»:

Венера на первый взгляд является чуть ли не самым неудачным объектом для освоения. Когда-то она находилась в зоне жизни, но давным-давно её покинула. Вернее, сама зона жизни отодвинулась дальше от Солнца, поскольку оно со временем наращивает интенсивность.

У Венеры самая высокая температура поверхности во всей системе (Солнце по понятным причинам не учитываем) — около +480°C. Там давление в 90 атмосфер. Там на склонах гор выпадает иней, состоящий из сульфида висмута и сульфида свинца. Там в атмосфере клубятся облака серной кислоты. Замок Инферно в HoMM3 помните? Вот почти так же неприятно.

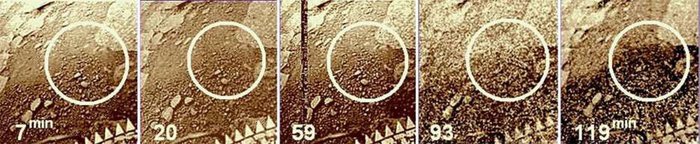

Запускаемые на Венеру аппараты (сажать туда технику рискнули только в Советском Союзе) если и умудрялись добраться до поверхности, функционировали не больше двух часов. Потом отказывала любая защита и техника выходила из строя.

Жизни на поверхности Венеры, разумеется, нет. Так считает абсолютное большинство учёных, которых можно считать настоящими учёными, то есть остепенённых. Что думают не учёные а «учёные» — мне в рамках данного текста рассказывать не очень хочется. Подозреваю, вы сами догадываетесь что думают они очень разное, иногда странное, а иногда, кажется, даже и не думают вовсе.

Но. Но! Некоторое время назад один не поддельный (!), очень видный и известный планетолог — Л.В. Ксанфомалити утвердился во мнении, что жизнь на поверхности Венеры (и, преимущественно, под поверхностью Венеры) есть.

Мне бы и в голову не пришло про это упоминать, если бы не список регалий: доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, член Научного совета РАН по астробиологии, член комиссии РАН по космической топонимике, главный научный сотрудник и руководитель лаборатории фотометрии и ИК-радиометрии Отдела физики планет Института космических исследований РАН, автор сотен научных публикаций.

Конечно же противостоят ему не менее матёрые зубры. Однако если мнение дилетантов интересует лишь их самих, то точку зрения маститого учёного, пусть и кардинально отличающуюся от позиции его коллег, надо как минимум иметь в виду. Таким образом вопрос наличия на поверхности Венеры жизни из разряда однозначно решённых плавно перетёк в разряд дискуссионных. Хотя конечно же гораздо более убедительно выглядит позиция тех, кто отрицает подобную возможность.

Серия снимков, сделанная «Венерой-13», по мнению Л.В. Ксанфомалити демонстрирующая как после посадки спускаемого аппарата кто-то высунулся из-под поверхности Венеры, огляделся и зарылся обратно. С точки зрения его противников — это радиопомехи, игра света и тени, принесённый ветром мусор, следствие деятельности самого аппарата и что угодно ещё. Лишний раз хочу подчеркнуть, что возможность существования подобной жизни на сегодняшний день представляется весьма маловероятной. Но и однозначное опровержение пока отсутствует.

Казалось бы — что нам, учитывая упомянутые условия, на Венере делать? Однако штука в том, что по многим показателям Венера очень напоминает Землю: 95% диаметра, 81,5% массы, 91% силы тяжести, если за 100% для всех параметров брать земные характеристики. Другой такой планеты в нашей системе нет. Марс, до которого я дойду позже, имеет всего 53% диаметра, 10,7% массы и 38% силы тяжести — отличия очень существенны. Если мы хотим расселиться по окрестностям, не страдая от низкой гравитации, надо смотреть именно в направлении Венеры.

Да, сегодня любые проекты по терраформированию Венеры выглядят фантастикой. Но начинать начинать делать первые шаги в этом направлении можно будет довольно скоро.

Есть на Венере место, по некоторым параметрам сильно напоминающее Землю. Давление там составляет около одной атмосферы, температура около 20-40°C. Из явных минусов — находящиеся там же облака серной кислоты, поскольку место это расположено на высоте 50-60 километров над поверхностью планеты, в её атмосфере. Однако на той же высоте можно найти и водяные облака. Воды на Венере мало, но в атмосфере она есть. Кстати, чуть выше, на высоте 100 километров, предположительно нашёлся и озоновый слой, снижающий влияние ультрафиолетового излучения.

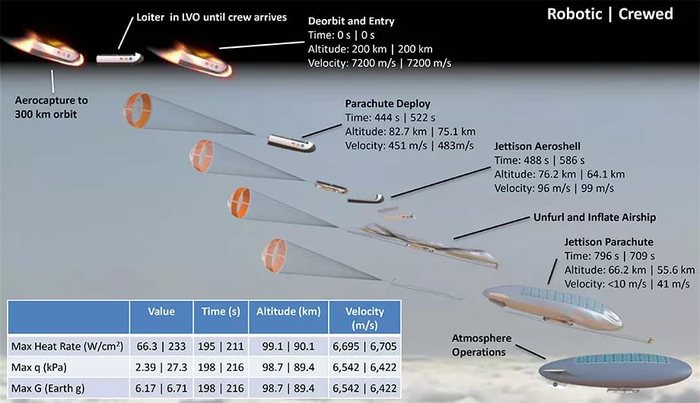

На эту зону в атмосфере Венеры обратили внимание ещё в восьмидесятых. Летом 1985 года на орбиту планеты вышли две исследовательские станции «Вега-1» и «Вега-2», выбросившие посадочные модули и два аэростата (сами «Веги» после этого ушли исследовать комету Галлея).

Про посадочные модули подробно писать не буду, их история, как и история советских взаимоотношений с Венерой — тема для отдельного разговора. Если кто не в курсе, в годы холодной войны СССР и США, чтобы не толкаться локтями, предпочитали заниматься каждый «своей» планетой. В итоге ещё до «Вег» около Венеры побывали аппараты с оригинальным названием «Венера» и порядковыми номерами с первого по шестнадцатый, занимавшиеся съёмками, зондированием, исследованием атмосферы, совершавшие посадки, присылавшие фотографии, бурившие грунт.

Но все посадочные модули жили на поверхности планеты максимум два часа. Потому что давление, потому что температура. А вот выпущенные с «Вег» аэростаты ударно проработали двое суток, что весьма существенно, если учесть специфику планеты и особенно — упомянутые выше облака серной кислоты. Аэростаты разошлись в разные полушария и дрейфовали там вдоль экватора со скоростью 250 км/ч, измеряя всё, до чего могли дотянуться.

Наглядное описание миссии на примере «Веги-1», второй аппарат следовал сразу за первым:

Сегодня над запуском атмосферного зонда размышляют в NASA (правда пока что довольно вяло), неспешно рисуя концепт под названием «Venus In-Situ Explorer».

Почему же так интересен этот атмосферный слой? Потому, что в атмосфере Земли, например, существует жизнь. Некоторые организмы вообще не опускаются на поверхность и существуют лишь на высоте.

А ещё у нас есть отдельная когорта организмов с общим названием экстремофилы, объединённых по принципу неудачного выбора места жительства. Эти граждане обитают в условиях повышенной кислотности, сверхвысокого давления, отсутствия кислорода и экстремально высоких температур. Причём некоторые вытащили роял флеш, им перепали все перечисленные неприятности разом. Зато эти отважные парни своим примером доказали, что жизнь может существовать не только на тёплом пляжике под пальмой, но и способна раскорячиваться в удивительные позы, если вдруг припрёт.

Смекаете к чему это я? Совершенно верно, я знал что вы сами давно догадались. Вероятность существования жизни в атмосфере Венеры значительно выше, чем в огненном аду на поверхности. Два миллиарда лет назад на Венере были вполне пристойные условия. Тогда там с высокой долей вероятности существовали вполне обыкновенные водоёмы, где так же как и на Земле могла зародиться жизнь. А могла и не зарождаться, а прилететь с метеоритами, хотя это пусть и вкусная, но совсем отдельная тема для разговора.

Когда условия на поверхности стали портиться, отдельные простейшие организмы вполне могли уйти в атмосферу, обживая более-менее комфортные её слои.

Этому есть ряд косвенных подтверждений (которые, впрочем, трактовать можно очень по-разному). Например, в атмосфере Венеры аномально низкое содержание монооксида углерода (он же CO, он же «угарный газ»), хотя от электрических разрядов в атмосфере и солнечной радиации он образуется в огромных количествах. Какой-то процесс на планете активно расходует СО, превращая его в CO2, то есть в диоксид углерода, который мы с вами выделяем при дыхании. Для нас СО — безусловный яд, но теоретически бактерии вполне могли научиться его перерабатывать. Также в атмосфере Венеры обнаружен сульфид карбонила, который некоторые исследователи считают продуктом жизнедеятельности бактерий.

Только ради этого одного стоило бы всерьёз задуматься над освоением Венеры. Начать можно хотя бы с автоматических дирижаблей. Современные материалы вполне позволяют долговременно сопротивляться воздействию едких облаков. Например есть концепт миссии NASA под названием High Altitude Venus Operational Concept (HAVOC):

Ну а если жизнь там не найдётся, можно попробовать заселить её туда в принудительном порядке. Ещё в шестидесятых годах Карл Саган предлагал расселить в атмосфере Венеры одноклеточные зелёные водоросли — хлореллу. Они должны были обогатить атмосферу кислородом и снизить парниковый эффект. К сожалению, воды в атмосфере оказалось меньше, чем нужно для хлореллы, поэтому теперь предлагается первоначально доставить на Венеру много воды. Например, привенерить туда несколько комет, или синтезировать воду на месте, благо, энергии для такого процесса там достаточно.

Впрочем, некоторые исследователи предлагают в первое время обойтись без дополнительной воды, положившись на генную инженерию. Например предлагается распылять в атмосфере Венеры генномодифицированные споры плесени.

Кстати. Только что с любопытством вычитал на Вики следующую идею:

Ударное распыление в атмосфере металлического метеора может привести к связыванию серной кислоты в соли, с сопутствующим выделением воды или водорода (в зависимости от точного состава метеора). Астероиды типа (216) Клеопатра представляют определённую ценность для этого решения. Возможно, глубинные породы Венеры также имеют подходящий состав. В таком случае достаточно использовать водородную бомбу достаточной мощности, чтобы одновременно вызвать пылевую «ядерную зиму» и этой же пылью связать кислоту.

Венера очень интересна и очень перспективна. Не столько в промышленном, сколько в биологическом смысле. Там можно и нужно искать жизнь, пускай даже простейшую. Если же жизнь не найдётся, определённо стоит её туда заселить. Ну а впоследствии, глядишь, и сами туда расплодимся. Всё-таки другая планета-близнец Земли нам может попасться очень уж нескоро.

Тут, друзья, я вынужден прерваться. Изначально рассчитывал уместиться в один пост, но неожиданно оказалось, что максимальный размер поста уже превышен, а Солнечная система только началась. Похоже, придётся замахнуться на цикл постов, удовлетворяя своего внутреннего графомана.

Видимо, во второй части будут Луна, Марс и Церера с главным поясом астероидов. Когда он будет — не знаю. Тема довольно объёмная, а отвлекающих от написания искусов так много!

Ссылки — ниже. Если какие-то из них нельзя указывать, удаляйте смело. Вся информация взята из открытых источников и немного из головы. Картинки предложены поисковиками.

Источник