Сергей Есенин — Мелколесье, степь и дали: Стих

Мелколесье. Степь и дали.

Свет луны во все концы.

Вот опять вдруг зарыдали

Разливные бубенцы.

Неприглядная дорога,

Да любимая навек,

По которой ездил много

Всякий русский человек.

Эх вы, сани! Что за сани!

Звоны мерзлые осин.

У меня отец — крестьянин,

Ну, а я — крестьянский сын.

Наплевать мне на известность

И на то, что я поэт.

Эту чахленькую местность

Не видал я много лет.

Тот, кто видел хоть однажды

Этот край и эту гладь,

Тот почти березке каждой

Ножку рад поцеловать.

Как же мне не прослезиться,

Если с венкой в стынь и звень

Будет рядом веселиться

Юность русских деревень.

Эх, гармошка, смерть-отрава,

Знать, с того под этот вой

Не одна лихая слава

Пропадала трын-травой.

Анализ стихотворения «Мелколесье. Степь и дали…» Есенина

Последний год жизни Есенина был перенасыщен разнообразными событиями. Поэт предчувствовал свою смерть и стремился максимально использовать оставшийся ему срок. Страшные запои перемежались с мощными приливами творческого вдохновения. Поэт успел в третий раз жениться и сделал попытку вылечиться от алкогольной зависимости. Особое значение он придавал последней поездке в свое родное село, в котором не был около десяти лет. Под впечатлением от этого посещения Есенин написал несколько прекрасных стихотворений. Одно из них – «Мелколесье. Степь и дали…» (октябрь 1925 г.).

Душевное состояние поэта было крайне тяжелым. Его настроение резко менялось под влиянием самых незначительных причин. Данное произведение было написано в момент духовного просвета, в нем нет гнетущего ощущения мрачности и безысходности. В то же время заметно какое-то нездоровое отчаянное веселье, которое свойственно человеку, находящемуся в крайней степени нервного возбуждения. Складывается впечатление, что поэт пребывает в неустойчивом состоянии между смехом и слезами. Современники утверждают, что именно таким представлялся Есенин в этот период времени.

В безмятежную картину пейзажа («степь и дали») внезапно вторгаются «разливные бубенцы». Они традиционно символизируют собой веселье, но у поэта рыдают. Эта резкая смена настроения характерна для всего произведения. Размышления автора отрывочны, они быстро сменяются и наслаиваются друг на друга. От образа «неприглядной дороги» поэт переходит к образу саней, что в свою очередь напоминает ему о крестьянском происхождении. Есенин словно бы внезапно вспоминает, зачем вообще предпринял эту поездку. Ведь он стремился в родное село на протяжении многих лет. Эта мысль опять меняет его настроение. Автор с умилением говорит о своей любви к родному краю, которая и является истинной причиной его слез.

В финале Есенин обращается к образу гармошки, называя ее «смерть-отрава». Поэт очень любил этот народный музыкальный инструмент и постоянно приглашал на гулянки гармонистов. Под звуки гармони Есенин впадал в экзальтированное состояние, пел и плясал. Он считает, что «под этот вой» ему и суждено погибнуть. Современники уверяют, что при виде отчаянного веселья Есенина присутствующие часто не могли удержаться от слез.

Заканчивая стихотворение словами о пропадающей «лихой славе», поэт навсегда прощается с родным селом. До его смерти оставалось всего лишь два месяца.

Источник

Мелколесье. Степь и дали

Вокруг – неприглядная проселочная дорога, слышавшая много лет и зим и скрип телеги, и звон осиновых полозьев зимних саней. Но сердце поэта наполнено радостным восторгом при виде неброской, знакомой с детства природы, и он готов целовать каждую березку, а звуки деревенской гармони вызывают сердечный трепет. Для Сергея Есенина, уже ставшим известным поэтом, все так же дорога родная земля, где почти десять лет не ступала его нога. И хотя он стал городским жителем, всегда помнит, что он сын крестьянина, и никогда не покинет его тоска о родине, где уже выросло другое поколение, но светит та же луна «во все концы» и слышится рыдающий звон разливных бубенцов.

Прикоснувшись к былой жизни, поэт настолько впечатлен и тронут, что готов пожертвовать даже славой, что для него «трын-трава», лишь бы слышать звук гармошки, под которую веселится юное поколения и окунуться в безмятежное прошлое, которое безвозвратно уходит. Читать стих «Мелколесье. Степь и дали» можно онлайн на нашем сайте.

Неприглядная дорога,

Да любимая навек,

По которой ездил много

Всякий русский человек.

Эх вы, сани! Что за сани!

Звоны мерзлые осин.

У меня отец – крестьянин,

Ну, а я – крестьянский сын.

Наплевать мне на известность

И на то, что я поэт.

Эту чахленькую местность

Не видал я много лет.

Тот, кто видел хоть однажды

Этот край и эту гладь,

Тот почти березке каждой

Ножку рад поцеловать.

Как же мне не прослезиться,

Если с венкой в стынь и звень

Будет рядом веселиться

Юность русских деревень.

Эх, гармошка, смерть-отрава,

Знать, с того под этот вой

Не одна лихая слава

Пропадала трын-травой.

Источник

Мелколесье степи дали свет луны во все концы вот опять вдруг зарыдали разливные бубенцы

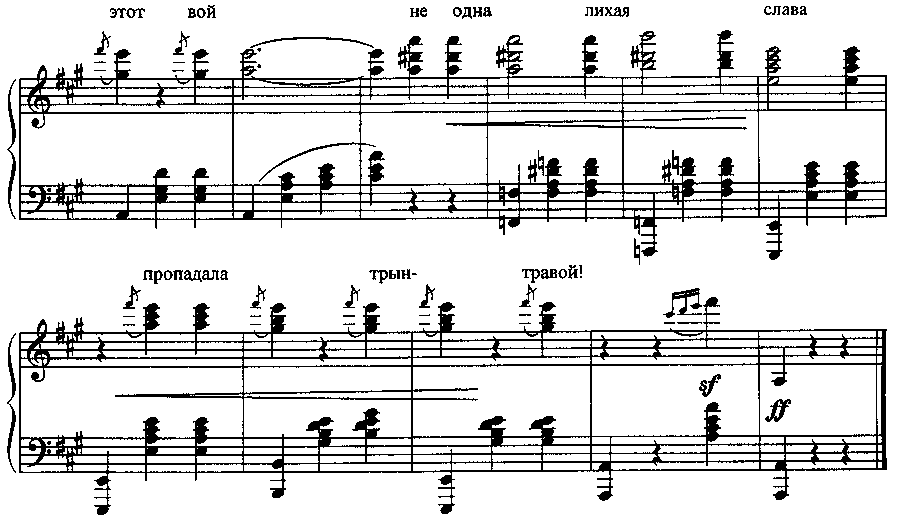

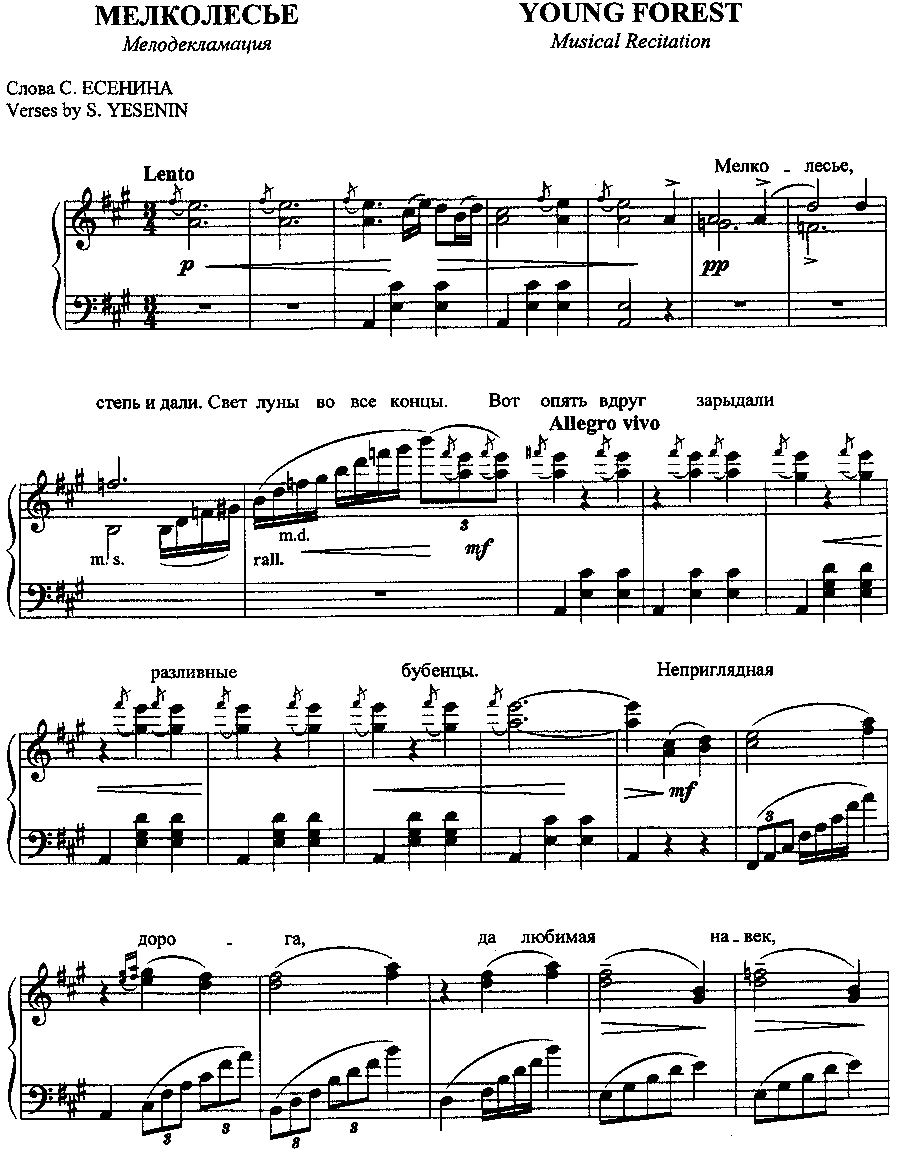

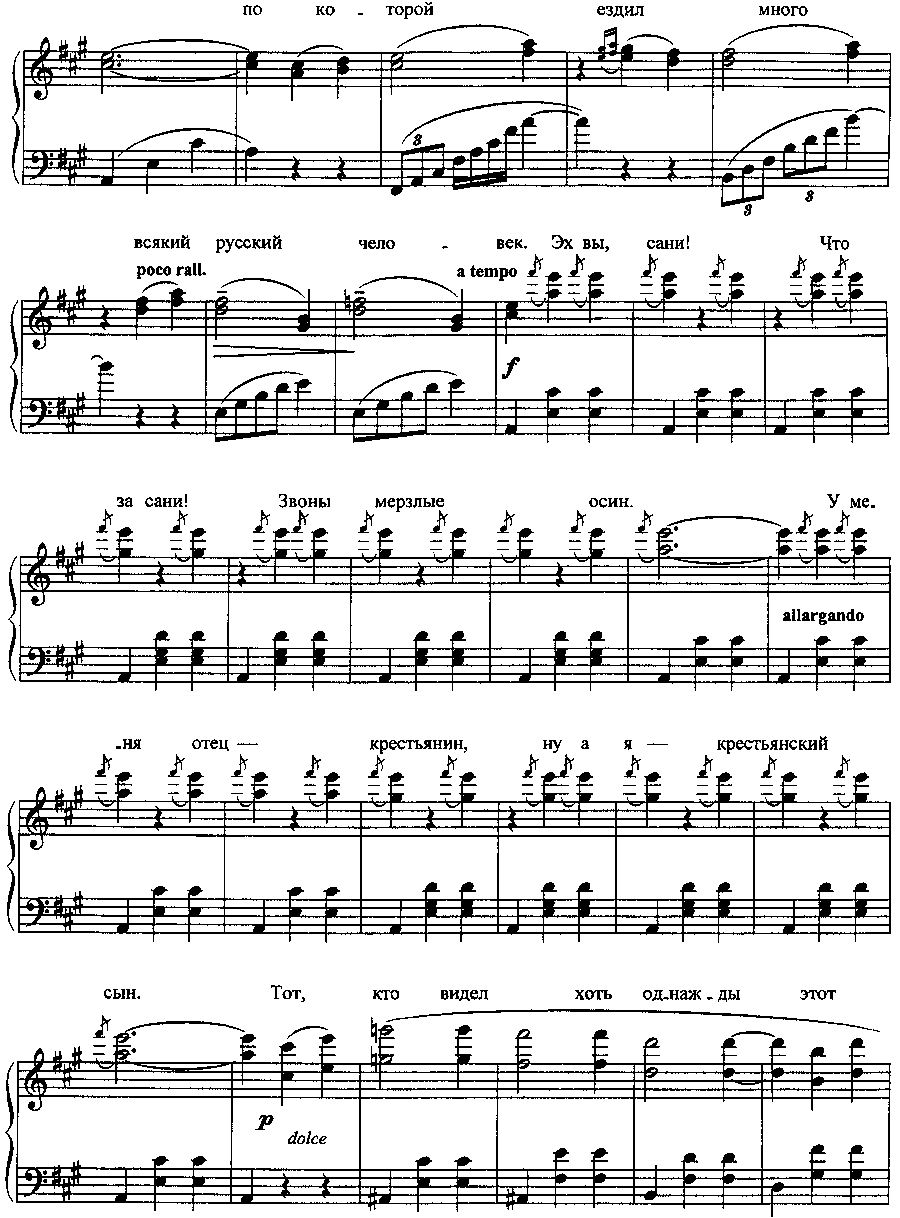

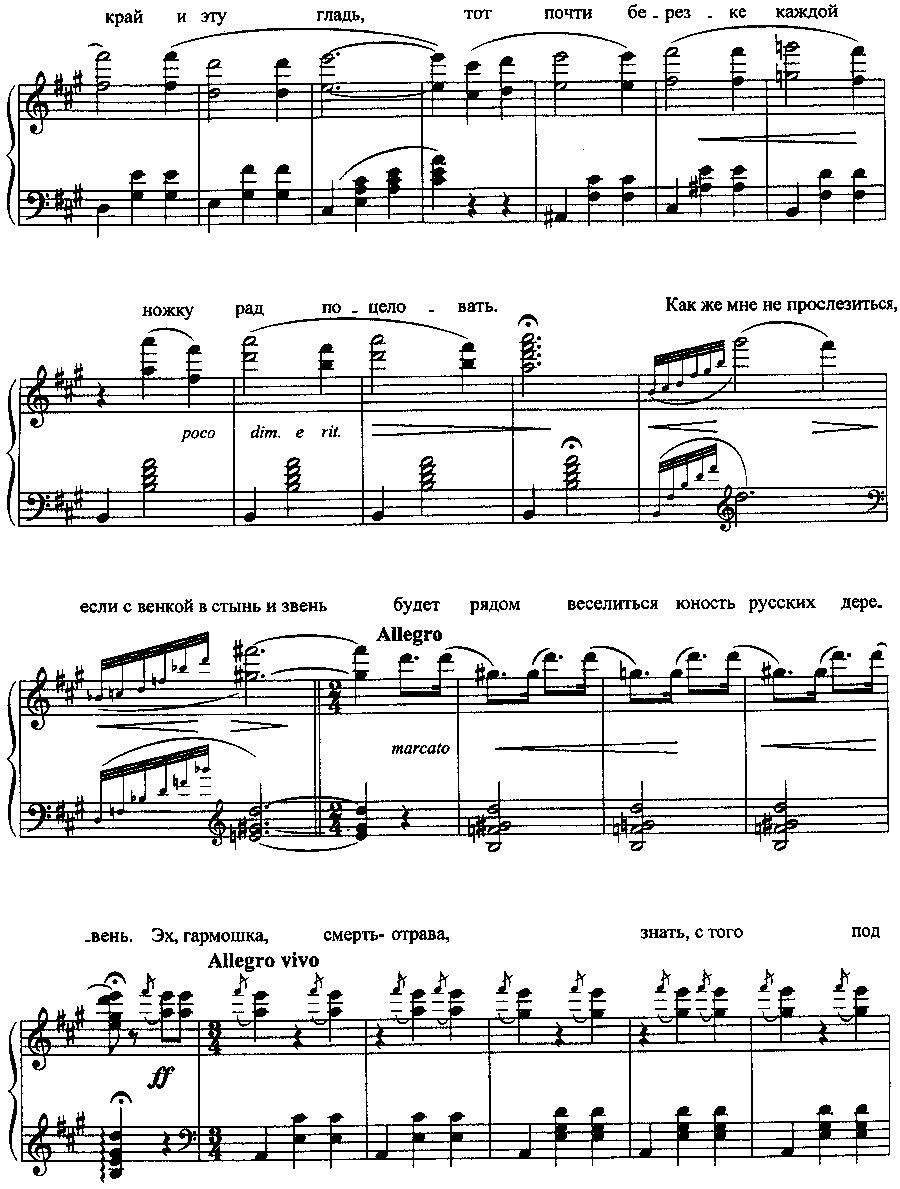

МЕЛКОЛЕСЬЕ

Мелодекламация

Музыка Бориса Прозоровского

Слова Сергея Есенина

Мелколесье, степь и дали.

Свет луны во все концы.

Вот опять вдруг зарыдали

Разливные бубенцы.

Неприглядная дорога,

Да любимая навек,

По которой ездил много

Всякий русский человек.

Эх вы, сани! Что за сани!

Звоны мерзлые осин.

У меня отец — крестьянин,

Ну а я — крестьянский сын.

Тот, кто видел хоть однажды

Этот край и эту гладь,

Тот почти березке каждой

Ножку рад поцеловать.

Как же мне не прослезиться,

Если с венкой в стынь и звень

Будет рядом веселиться

Юность русских деревень.

Эх, гармошка, смерть-отрава,

Знать, с того под этот вой

Не одна лихая слава

Пропадала трын-травой!

Борис Прозоровский. Плачет рояль. Романсы для голоса и фортепиано. Редактор-составитель С.Л. Гринберг. Издательство «Композитор • Санкт-Петербург», б.г.

Борис Алексеевич Прозоровский (1891, Санкт-Петербург — 1937, ГУЛАГ)

Сергей Александрович Есенин (1895, село Константиново Рязанской губернии — 1925, Ленинград)

Источник

Мелколесье. Степь и дали

Вокруг – неприглядная проселочная дорога, слышавшая много лет и зим и скрип телеги, и звон осиновых полозьев зимних саней. Но сердце поэта наполнено радостным восторгом при виде неброской, знакомой с детства природы, и он готов целовать каждую березку, а звуки деревенской гармони вызывают сердечный трепет. Для Сергея Есенина, уже ставшим известным поэтом, все так же дорога родная земля, где почти десять лет не ступала его нога. И хотя он стал городским жителем, всегда помнит, что он сын крестьянина, и никогда не покинет его тоска о родине, где уже выросло другое поколение, но светит та же луна «во все концы» и слышится рыдающий звон разливных бубенцов.

Прикоснувшись к былой жизни, поэт настолько впечатлен и тронут, что готов пожертвовать даже славой, что для него «трын-трава», лишь бы слышать звук гармошки, под которую веселится юное поколения и окунуться в безмятежное прошлое, которое безвозвратно уходит. Читать стих «Мелколесье. Степь и дали» можно онлайн на нашем сайте.

Неприглядная дорога,

Да любимая навек,

По которой ездил много

Всякий русский человек.

Эх вы, сани! Что за сани!

Звоны мерзлые осин.

У меня отец – крестьянин,

Ну, а я – крестьянский сын.

Наплевать мне на известность

И на то, что я поэт.

Эту чахленькую местность

Не видал я много лет.

Тот, кто видел хоть однажды

Этот край и эту гладь,

Тот почти березке каждой

Ножку рад поцеловать.

Как же мне не прослезиться,

Если с венкой в стынь и звень

Будет рядом веселиться

Юность русских деревень.

Эх, гармошка, смерть-отрава,

Знать, с того под этот вой

Не одна лихая слава

Пропадала трын-травой.

Источник

Есенин Сергей — Мелколесье, степь и дали

x x x

Мелколесье. Степь и дали.

Свет луны во все концы.

Вот опять вдруг зарыдали

Разливные бубенцы.

Неприглядная дорога,

Да любимая навек,

По которой ездил много

Всякий русский человек.

Эх вы, сани! Что за сани!

Звоны мерзлые осин.

У меня отец — крестьянин,

Ну, а я — крестьянский сын.

Наплевать мне на известность

И на то, что я поэт.

Эту чахленькую местность

Не видал я много лет.

Тот, кто видел хоть однажды

Этот край и эту гладь,

Тот почти березке каждой

Ножку рад поцеловать.

Как же мне не прослезиться,

Если с венкой в стынь и звень

Будет рядом веселиться

Юность русских деревень.

Эх, гармошка, смерть-отрава,

Знать, с того под этот вой

Не одна лихая слава

Пропадала трын-травой.

Сергей Александрович Есе́нин (21 сентября [3 октября] 1895, село Константиново, Рязанская губерния — 28 декабря 1925, Ленинград[1]) — русский поэт, представитель новокрестьянской поэзии, а в более позднем периоде творчества и имажинизма.

С первых поэтических сборников («Радуница», 1916; «Сельский часослов», 1918) выступил как тонкий лирик, мастер глубоко психологизированного пейзажа, певец крестьянской Руси, знаток народного языка и народной души. В 1919—1923 гг. входил в группу имажинистов. Трагическое мироощущение, душевное смятение выражены в циклах «Кобыльи корабли» (1920), «Москва кабацкая» (1924), поэме «Чёрный человек» (1925). В поэме «Баллада о двадцати шести» (1924), посвящённой бакинским комиссарам, сборнике «Русь Советская» (1925), поэме «Анна Снегина» (1925) Есенин стремился постигнуть «коммуной вздыбленную Русь», хотя продолжал чувствовать себя поэтом «Руси уходящей», «золотой бревенчатой избы». Драматическая поэма «Пугачёв» (1921).

Источник