«Медное солнце» – глобальная катастрофа под музыку военного оркестра

Фото здесь и далее: кадры из фильма «Медное солнце»

Говоря о фильме «Медное cолнце», который в течение двух вечеров показывало НТВ, можно не говорить о Владимире Машкове, сыгравшем в картине главную роль – майора Карякина, дирижёра военного оркестра.

Не говорить, потому что актёр сыграл по-настоящему, как от него всегда и ожидают. Сыграл, как прожил, хотя и могло показаться, что изредка переигрывает. Но в глаза это не бросается, тем более, такие детали можно отнести к особенностям, индивидуальностям каждого мужчины в отношении с близкими людьми. У Машкова и его героя Михаила Ивановича Карякина они вот такие. Он — то робкий, неловкий, уязвленный, вызывающий улыбку или недоумение, то резкий, непримиримый, колючий, тяжелый. При этом сфальшивить, сыграть не так, неправду, ему нельзя, поскольку в работе таких актеров эту фальшивку сразу распознают. Поэтому зрители в фильме увидели вовсе не актёра Владимира Машкова, а военного дирижёра небольшого полкового оркестра Михаила Карякина.

Фильм, конечно, снят по выдуманному сценарию. «Был в войну такой эпизод, когда дирижеру военного оркестра пришлось принять на себя командование, потому что кроме него больше не осталось офицеров. Я, к сожалению, забыл его фамилию, но у него сначала был взвод, потом дивизия, а дальше он стал действующим генералом», — рассказывает Владимир Машков в интервью Газете.ru. Хорошее, кстати, большое интервью, и не только об отношении актёра к этому фильму.

Такого масштаба сражений, как показано в «Медном солнце» при развале Союза в регионах не припомнить. Были народные волнения, были разгоны митингующих, был обстрел телецентра, но чтобы небольшое подразделение военных музыкантов держало осаду и массово погибло, спасая женщин и детей – это представить по тем временам сложно. Но было или не было – это в данной ситуации не важно – фильм о глобальной катастрофе должен показывать эту глобальную катастрофу. Весь масштаб происходящего падения СССР в четырёх сериях показать невозможно – это тогда надо снимать целую киноэпопею в духе Юрия Озерова, снявшего «Освобождение» или советского кинодокументалиста Романа Кармена сделавшего фильм-эпопею «Великая Отечественная». Но это сегодня нереально. Поэтому «Медное солнце» — фильм о глобальной катастрофе в отдельно взятой местности. И об огромной безвозвратной, неисправимой трагедии в жизни обычных людей.

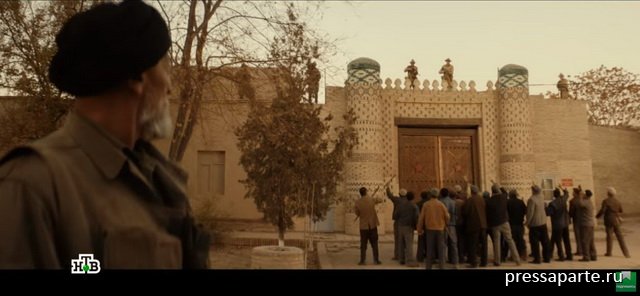

Немного не хватило историй героев и самого периода. Тем более для людей, не заставших это время, тут всё может показаться сюжетом обычного боевика с восточными картинками, к которым зритель привык, которые наиболее часто используют и иностранные кинокомпании, и отечественные. Горы, восточные узоры, городки с необычным ритмом жизни, бородатые боевики, жестокость и друге детали – очень удобная площадка для создания необходимого киношного колорита. Молодому зрителю глубина сюжета будет не совсем понятна, даже люди постарше сразу начинают гадать: а где это происходит? А ответ один: где-то в Средней Азии, в приграничье Советского Союза. Из диалогов героев можно слегка выяснить, что где-то недалеко афганская граница, чужаков с автоматами пару раз называют афганскими боевиками, переброшенными из-за границы. Но понять прямо из фильма, где конкретно дислоцируется 118 мотострелковый полк невозможно.

Только из материалов о съёмках фильма можно узнать, что снимали в Узбекистане, в городе Хива. Правда, везде уточняется, что никакой сюжетной связи с Узбекистаном в фильме нет – просто здесь была найдена соответствующая сюжету и режиссёрской задумке натура. «В Хиве время, конечно, красиво остановилось. Это важный момент. Потому что вся аура, фактура, атмосфера востока, который мы любим, там присутствует в каждом сантиметре», — рассказывал режиссер Карен Оганесян ресурсу uz.sputniknews.ru

Что однозначно радует, так это то, что события самого начала активной фазы распада Союза и ситуация в среднеазиатских республиках здесь показана правдиво. Наконец-то, в обществе, в творческой среде, перестают звучать исключительно обвинительные ноты в адрес СССР. Мы перестаем стесняться своей истории. Поэтому здесь 1991 год предстаёт именно как трагедия, как шаг в тёмную бездну, который сделали тогда практически все – добровольно, или по принуждению. Но большинство по незнанию и наивности советского человека, воспитанного в системе «пережили войну, теперь ничего худого быть не может». В фильме режиссёром Кареном Оганесяном показан механизм того, как всё могло бы реально происходить на границах большого Союза, где до Москвы было очень далеко. А враги страны давно сидели по периметру границ и ждали часа Х.

Смотришь фильм и постоянно ловишь себя на мысли: какое слабое, беспомощное руководство тогда собралось и в верхушке армии, и в верхах союзного руководства. В реальности не было принято никаких мер, чтобы хоть как-то встать на защиту общей страны, сделать хоть что-то от них зависящее. Этот факт и плюс успокоенность советских людей: и милиционеров, и обычных граждан и был основой всего того, что случилось. Хотя на местах реально были силы – нормальные советские люди – крепкие мужики, понимавшие, к чему всё идёт. В фильме они тоже показаны: те, кто предсказывали, кто предупреждали, что это в глубине России можно сидеть спокойно, а в республиках, если советская армия уйдёт, то придут чужаки и случится непоправимое. Но заформализованная, замершая, как будто загипнотизированная государственная система, конечно, не могла отреагировать на эти предупреждения и призывы противостоять.

По всему фильму рефреном идёт перекличка с фильмом Леонида Быкова «В бой идут одни старики» — эта линия явственно проступает, и даже откровенно вмешивается в повествование фильма. Видимо, сделано это для пущей убедительности и проникновенности сюжета, ведь фильм Быкова не только разобран на цитаты, на песни и образы, он остается одним из самых любимых даже для молодых поколений граждан и не только в России. И в «Медном солнце» этот рефрен — своеобразный ключ к сердцам миллионов телезрителей в надежде на то, что симпатия к картине, к героям родится уже с первых минут — в армейском клубе полка показывали именно «В бой идут одни старики». Одним из актёров в фильме стала черная собака с кличкой «Смуглянка». Несколько напрягает, конечно, такой сравнительный ряд: у Быкова так звали лётчика, позже геройски погибшего, а у Оганесяна так назвали собаку. Было бы всё-таки лучше, если с прозвищем обошлись не так конкретно. Собака в фильме, конечно, положительный персонаж, но всё же, не человек.

В конечных титрах мы видим фразу «Военным музыкантам посвящается». У Леонида Быкова фильм заканчивается похожей фразой, помните: «Военным лётчикам, не вернувшимся из боевых вылетов, посвящается». Хотя в титрах фильма Карена Оганесяна смело можно добавить: «всем гражданам Советского Союза посвящается…».

Источник

Сериал «Медное солнце»: сколько наших военных прошли через подобное!

«МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» ОСАЖДЁННОГО ГАРНИЗОНА

Нечасто такое случается, чтобы я полдня провёл у телевизора ради того, чтобы посмотреть сериал. Не мой стиль.

А вот ведь случилось же! Посмотрел весь сериал «Медное солнце».

Для почина – для тех, кто не в курсе, что это за фильм.

Действие происходит в период крушения Советского Союза, в 1991 году.

В некоем среднеазиатском городе дислоцируется советская воинская часть. Местные националисты и приехавшие откуда-то профессиональные боевики готовят, а потом осуществляют несколько провокаций с целью настроить местное население против военных. Под давлением обстоятельств воинская часть вынуждена срочно покинуть место дислокации значительно раньше ранее запланированного срока; в связи с этим складывается ситуация, в результате которой сколько-то военнослужащих остаются в городке, практически без шансов на спасение… Они вынуждены вступить в бой с боевиками.

Наверное, приведённая схема выглядит слишком примитивно. На самом деле в картине всё сложнее и – главное – смотрится вполне правдоподобно! И потом, фильм этот не столько о войне, сколько о людях, нежданно-негаданно оказавшихся в совершенно непривычной для себя обстановке. Когда в мирную жизнь вдруг врывается война, когда вдруг рушится привычный, казавшийся нерушимым миропорядок, когда друзья оказываются врагами, когда во вчера ещё мирном городе гремят выстрелы, и льётся кровь – а ты к этому попросту не готов!

В фильме есть все исходные для удачной экранизации: азиатский колорит, непростые взаимоотношения в коллективах, дружба, любовь, ревность, верность долгу, предательство… Конечно, встречаются здесь заезженные штампы-шаблоны, но в целом фильм произвёл на меня глубочайшее впечатление – давно я не видел настолько удачных картин о «горячих точках» новейшей нашей действительности.

Ну а плюс ко всему – и основа сюжета необычная, нестандартная. Центральная фигура тут не супермен без страха и упрёка, не разведчик, скажем, не боевое подразделение…

В этом гарнизоне имеется оркестр. И дирижёр – его замечательно, как, впрочем, и всегда, сыграл Владимир Машков. О нём, о главном герое картины я ещё буду говорить. А пока – несколько слов о другом персонаже, обойти вниманием которого представляется несправедливым…

Служит в оркестре и старшина, его играет Алексей Шевченков – на мой взгляд, очень талантливый актёр, которого незаслуженно обходят главные роли. Он мелькал уже в разных фильмах – у него под сотню ролей, но впервые я оценил, что это подлинный актёр, когда он сыграл Иуду в картине с тем же названием – блестящая игра, несколько нетрадиционная, но убедительная трактовка… Однако тот фильм прошёл как-то незаметно, а жаль, право слово.

Не перестаю повторять: насколько же много в судьбе актёра зависит, чтобы его заметил режиссёр, у которого в руках оказался сценарий, написанный именно под данного лицедея. Впрочем, разве это относится только к актёрам и ролям. В жизни каждого человека в какой-то момент должен появляться некто, кто заметит, оценит, и поможет ему самореализоваться; главное – не проморгать тот момент…

Алексей и здесь сыграл блестяще. Но всё же роль второго плана.

Но вернёмся непосредственно к картине.

Друзья мои! Я ведь вполне допускаю, что сериал «Медное солнце» не произвёл бы на меня настолько мощное впечатление, если бы вся ситуация, показанная в нём, весь фон, на котором развиваются события, не были б мне настолько близки. Однако я смотрел на происходящее на экране, и видел… Даже не видел – чувствовал, сочувствовал, сопереживал персонажам.

Боевики, убийства, стрельба – всё это примерно схоже в разных фильмах. Мы привыкли к ним, нас тут трудно чем-то пронять-удивить. Тут возможны, конечно, какие-то нюансы, однако экранная пальба нас уже не особо впечатляет… Когда в финале бандиты пошли-таки на штурм военного городка, интерес прорезался сугубо циничный: кто из героев погибнет, а кто вырвется из смертельной ловушки – ибо кто-то должен спастись по закону жанра.

Признаюсь: собственно бой, да и гибель героев уже не произвели какого-то впечатления – к этому дело шло.

Зато психологическое сопереживание героям довлело на протяжении всего метража до этого. Я ведь видел подобное изнутри, я ощущал его, я нутром, естеством своим понимал происходящее!

На протяжении пяти лет я служил в гарнизоне, подобном тому, что показан в картине. Ладно, лично мне довелось проживать несколько в лучших условиях. Однако наша 58-я дивизия была раскидана по гарнизонам, и мне довелось много раз побывать в них. Скажем, в Казанджике условия были куда тяжелее, чем в картине.

Однако служили, куда ж деваться – сами судьбу выбирали.

Кизыл-Арват, в котором я «оттрубил» пять лет, был обычным заштатным азиатским городком. В нём проживали в основном туркмены, а также русские, армяне, азербайджанцы… И стояли военные: наша дивизия, а также лётчики, пограничники, части других военных ведомств…

Мы свободно ходили по улицам в любое время суток, мы дружили с местными жителями, мы бывали у них в гостях, и никто даже представить себе не мог, что со временем здесь начнутся межнациональные столкновения-разборки.

Глядя на экран, я ловил себя на мысли: вот русская женщина идёт себе по узкой азиатской улочке, вокруг только местные – как она не боится. Однако ж сам себя и одёргивал: это я знаю, что смотрю боевик, отсюда и тревожные мысли, а у самого в те времена и мысли не возникло бы опасться местных жителей.

Сегодня мы привыкли к постоянному напряжению в обществе, и к тому, что в значительной степени это напряжение проистекает от приезжих южан, тоже привыкли. И зачастую не отдаём себе отчёт, что это напряжение в значительной степени нагнетается тем же телевизором – и это, наверное, также сказывалось на моём восприятии соответствующих эпизодов картины.

В 80-е годы, когда я служил в Средней Азии, мы не боялись ходить по кишлакам и аулам, мы даже не представляли, что наступит время, когда нам будет казаться эта безбоязненность странной!

Среди моих сослуживцев в Кизыл-Арвате были товарищи, особенно среди прапорщиков, которые проживали в своих домах… Русские люди постоянно проживали в этом городе примерно с 1880 года – сначала тут дислоцировался небольшой гарнизон, а затем, когда протянули железную дорогу, здесь располагались мастерские… Тут проживало несколько поколений наших соотечественников, которые обзавелись своими домами… А что такое свой дом в Средней Азии. В фильме это хорошо показано: дворик с виноградником, садик, топчан под навесом посередине…

Для местных жителей за честь считалось, когда у них на торжествах присутствовали советские офицеры, да с жёнами… Да и оркестр наш гарнизонный регулярно куда-то приглашали выступить.

Межнациональные столкновения. Знаете, в любом коллективе, где служат-трудятся представители разных народов, некие проявления национализма имеют место всегда. Только в абсолютном большинстве они не носят агрессивного характера, ограничиваются только подначками и пикировками. Это закономерно и естественно! Лишь бы не переходило некие границы…

Коль уж я начал использовать слово «напряжение», продолжу аналогию – в описываемые времена оно, конечно, имелось, однако составляло всего парочку вольт: слегка пощипывало и кислило, как если клеммы батарейки замкнуть языком, и не более того.

Чтобы порушить эти отношения, должно было случиться нечто.

В фильме это «нечто» и случается. Приезжают боевики, совершают преступление, причём, организуют его так, чтобы подставить солдат местного гарнизона. Отцовское горе застит разум, оно не позволяет спокойно разобраться с ситуацией – на то бандиты и рассчитывают.

Я не собираюсь останавливаться на деяниях именно бандитов, не хочу их живописать. В конце концов, бандиты – они и есть бандиты, во всех фильмах они примерно одинаковы.

Только один штрих: в картине показано, насколько цинично, хладнокровно они действуют, для них главное – выполнить задачу о дестабилизации ситуации, а на вопросы морали, единоверия, национальной принадлежности жертв им даже не наплевать, у них по этому вопросу не возникает даже проблеска сомнения. Увидев влюблённую парочку, для них даже не возникает сомнения, как поступить: они лишь молча выбрасывают на пальцах «камень-ножницы-бумага», определяя между собой очерёдность, кто станет первым насиловать, зарезав предварительно юношу… Они легко и просто убивают помогавшего им главу местных националистов, как отработанный материал… Всё это проделывается спокойно и равнодушно, даже без злобы или какого иного проявления чувств… Жуткие люди! Нелюди!

Но вернёмся к главному герою. Дирижёр оркестра. Блестяще одарённый дирижёр, которого судьба занесла в богом забытый гарнизон, руководить коллективом, состоящим из музыкантов, как бы сказать помягче, не самых умелых. Офицер с неудавшейся судьбой, здорово злоупотребляющий спиртным – и эти две составляющих его жизни туго переплетены между собой.

Сколько я видел таких в гарнизонах.

Гарнизон, братцы мои, это нечто сродни аквариуму с выпуклыми стенками-линзами. Здесь натура каждого человека видна. И чем отдалённее гарнизон, чем в более диких местах он дислоцируется, тем чётче там проявляется человек. Причём, речь идёт не только об отрицательных качествах – о положительных, о нейтральных, о человеке вообще, как совокупности всех сторон его натуры.

Я могу об этом говорить много, только боюсь, что разговор уйдёт бесконечно далеко от картины.

Главный герой картины – довольно типичная для гарнизона личность. Как уже сказано выше, у него не складывается личная жизнь – это тоже довольно распространённое явление. Он замечательный дирижёр – и стремится самореализоваться в этом качестве. Он блестяще эрудирован, он прямолинейный, он не особо умеет выстраивать отношения с людьми – с начальством, с подчинёнными, с любимой, с посторонними… В какие-то моменты он проявляет глубокую мудрость, в какие-то – совершает глупейшие ошибки…

Он – человек, оказавшийся не там и не тогда, и старающийся вырваться из этого положения.

Право, его могут понять только те, кто прошёл гарнизон!

А теперь – о другой проблеме, которая блестяще, на мой взгляд, показана в картине, и от которой тоскливо сжимается душа.

Речь идёт о том, как бежали наши войска из гарнизонов Средней Азии.

Люди бросали всё нажитое. С парой чемоданов, а то и вообще без оных, садились в машины и уезжали неведомо куда, навстречу неизвестности…

По этому поводу тоже много чего могу написать. Конечно, далеко не везде всё происходило так, как показано в фильме. Однако ведь и такое случалось. У меня нет каких-то сведённых данных о том, случались ли ситуации, подобные показанным в фильме. Но я не просто верю – я не сомневаюсь, что подобные ситуации случались неоднократно.

В фильме показано, что экстренно выводимые войска концентрируются в районе штаба округа. А что дальше. А дальше их выводили на территорию России… Где распихивали по гарнизонам, массово увольняли в запас, не особо заботясь о дальнейшей судьбе людей.

Но то – военные, причём, те, кто покидал ставшие самостийными республики в составе частей. А судьбы оставшихся русских людей гражданских – это ж вообще отдельная трагедия! В советские времена таких немало пребывало в национальных республиках.

Вопрос вынужденного переселения – вообще сложная тема. Вот живёшь ты, есть у тебя дом/квартира, всё здесь тебе знакомо… И вдруг – социальный катаклизм. И куда ехать, куда бежать. Где тебя кто ждёт, где ты найдёшь приют.

Сколько у меня было знакомых, вынужденных покидать республики Средней Азии, бросив там жильё, имущество. Однако ж Россия далеко не всегда встречала их с распростёртыми объятьями! Скажу больше: про объятья я вовсе ни разу не слышал. Зато о том, как люди мыкались – историй сколько угодно!

Я об этом фильме ещё много мог бы говорить.

Хороший фильм. Рекомендую всем.

Впрочем, повторю в очередной раз: в достаточной степени понять и прочувствовать его смогут только люди, прошедшие гарнизон. Хотя… Хотя, кто знает! Может, это я настолько узко его оцениваю.

Яркие образы. Психология героев. События, происходившие ещё на нашей памяти. Экзотический фон. Сильные чувства… Убедительная игра актёров…

В фильме ещё ряд сюжетных линий и переплетений… Да не стану все пересказывать… Хотя по некоторым хотелось бы высказаться…

Источник