Мечи стран восходящего солнца

Легендарные японские мечи

Меч во все времена был оружием знати. Рыцари относились к своим клинкам, как к боевым товарищам, и, потеряв свой меч в бою, воин покрывал себя несмываемым позором. Среди славных представителей этого вида холодного оружия есть и своя «знать» — знаменитые клинки, которые, согласно преданиям, обладают волшебными свойствами, например, обращать в бегство врагов и защищать своего хозяина. В таких россказнях есть доля истины — артефактный меч одним своим видом мог воодушевить соратников его владельца. Вот некоторые смертоносные реликвии в истории Японии, известные на весь мир.

Кусанаги-но цуруги

Этот мифический меч на протяжении нескольких веков является символом власти японских императоров. Кусанаги-но цуруги (в пер. с яп. — «меч, скашивающий траву») также известен как Амэ-номуракумо-но цуруги — «меч, собирающий облака рая».

Японский эпос гласит, что меч был найден богом ветра Сусаноо в теле убитого им восьмиголового дракона. Сусаноо подарил клинок сестре, богине солнца Аматэрасу, позже он оказался у её внука Ниниги, а через некоторое время попал к полубогу Дзимму, который затем стал первым императором Страны восходящего солнца.

Интересно, что власти Японии никогда не выставляли меч на всеобщее обозрение, а наоборот, стремились спрятать его подальше от любопытных глаз — даже во время коронаций меч выносили завёрнутым в полотно. Предположительно он хранится в синтоистском святилище Ацута, расположенном в городе Нагоя, однако никаких доказательств его существования нет.

Единственным правителем Японии, публично упомянувшим о мече, был император Хирохито (Hirohito): отказываясь от трона после поражения страны во Второй Мировой войне, он призвал служителей храма хранить меч, во что бы то ни стало.

Кровожадные клинки Мурамасы

Мурамаса — знаменитый японский мечник и кузнец, живший в XVI-м веке. Согласно легенде, Мурамаса молил богов, чтобы те наделили его клинки кровожадностью и разрушительной силой. Мастер делал очень хорошие мечи, и боги уважили его просьбу, поместив в каждый клинок демонический дух истребления всего живого.

Считается, что если меч Мурамасы долго пылится без дела, он может спровоцировать владельца на убийство или суицид, чтобы таким образом «напиться» крови. Существует бесчисленное множество историй об обладателях мечей Мурамасы, которые сошли с ума или зарезали множество людей. После серии несчастных случаев и убийств, произошедших в семье знаменитого сёгуна Токугавы Иэясу, которые народная молва связала с проклятием Мурамасы, правительство объявило клинки мастера вне закона, и большая их часть была уничтожена.

Справедливости ради надо сказать, что школа Мурамаса — это целая династия оружейников, просуществовавшая около века, поэтому история с «демоническим духом кровожадности», засевшим в мечах, не более, чем легенда. Проклятием клинков, изготовленных мастерами школы, стало, как ни парадоксально это звучит, их исключительное качество. Многие опытные воины предпочитали их другим мечам и, видимо, благодаря своему искусству и остроте клинков Мурамасы, чаще других одерживали победы.

Хондзё Масамунэ

В отличие от кровожадных мечей Мурамасы, клинки, изготовленные мастером Масамунэ, согласно легендам, наделяли воинов спокойствием и мудростью. По преданию, чтобы выяснить, чьи клинки лучше и острее, Мурамаса и Масамунэ опустили свои мечи в реку с лотосами. Цветы раскрыли сущность каждого из мастеров: лезвие меча Масамунэ не нанесло им ни единой царапины, потому что его клинки не могут причинить зло невинному, а изделие Мурамасы, напротив, будто само стремилось разрубить цветы на мелкие кусочки, оправдывая свою репутацию.

Конечно, это чистейшей воды вымысел — Масамунэ жил почти на два века раньше оружейников школы Мурамаса. Тем не менее, мечи Масамунэ действительно уникальны: секрет их прочности не могут раскрыть до сих пор, даже применяя новейшие технологии и методы исследования.

Все уцелевшие клинки работы мастера являются национальным достоянием Страны Восходящего Солнца и тщательно охраняются, однако лучший из них, Хондзё Масамунэ, был передан американскому военнослужащему Колди Баймору (Colde Bimor) после капитуляции Японии во Второй Мировой войне, и в настоящее время его местонахождение неизвестно. Правительство страны пытается разыскать уникальный клинок, но пока, увы, тщетно.

Семизубый меч

Этот необычайно красивый клинок был обнаружен в 1945-м году в синтоистском святилище Исоноками-дзингу (японский город Тэнри). Меч разительно отличается от привычного для нас холодного оружия из Страны Восходящего Солнца, прежде всего, сложной формой лезвия — на нём есть шесть причудливых ответвлений, а седьмым, очевидно, считался кончик клинка — поэтому найденное оружие получило имя Нанацусая-но-тати (в пер. с яп. — «Семизубый меч»).

Меч хранился в ужасных условиях (что очень нехарактерно для японцев), так что его состояние оставляет желать лучшего. На лезвии имеется надпись, согласно которой правитель Кореи подарил это оружие одному из китайских императоров.

Описание точно такого же клинка встречается в Нихон сёки, древнейшем труде по истории Японии: согласно легенде, семизубый меч был преподнесён в дар полумифической императрице Дзингу.

Тщательно изучив меч, специалисты пришли к выводу, что, скорее всего, это тот самый легендарный артефакт, поскольку предположительное время его создания совпадает с событиями, описываемыми в Нихон сёки, кроме того там упоминается и о святилище Исоноками-дзингу, так что реликвия просто лежала там больше 1,5 тысяч лет, пока её не нашли. © Дмитрий Зыков

Источник

Вакидзаси – короткий Японский меч

Вакидзаси – короткий меч, изобретенный в Стране восходящего солнца. Это традиционное оружие, которым пользовались самураи. Оружие, известное также как wakizashi или хранитель чести, носилось и применялось в паре (дайсё) с катаной, играя роль сёто.

История: как и когда появился меч

Японское холодное оружие формировалось с эпохи Нара (710-794) и до конца XII столетия. Вакидзаси, катана – это клинки, появившиеся под влиянием китайской культуры и заимствований из Кореи. Уже в период Нара и Хэйан облик холодного оружия полностью сформировался. Конструктивные особенности предметов определили способы владения ими, повлияли на конные и пехотные сражения.

Холодное оружие Страны восходящего солнца олицетворяет самурайскую философию, мировоззрение и образ жизни. Как и само воинское сословие, его незаменимый атрибут постоянно развивался. Ранее его считали магическим и символизирующим державу. Хранитель чести был вторым, запасным мечом, обязательным в экипировке каждого самурая. Он пришел на смену танто, использовался в случаях, когда неприменима катана. Он требовался при ритуальном самоубийстве, если воин лишился предназначенного для этого кинжала кусунгобу.

Особенность короткого японского оружия – его доступность для всех сословий. Хранителя чести носили купцы, ремесленники. Это оружие разрешалось иметь при себе в помещении. Самураи сдавали на входе катаны, но короткие мечи всегда держали при себе. Исключение делали при долгом пребывании в гостях. С веками изменилась культура ношения лезвий, появились ножны с проходным чехлом, обоймицами. В эпоху Второй Мировой вакидзаси комплектовался съемным чехлом, который носили на поясе. В морской пехоте особенной востребованы были клинки в ножнах с двумя обоймицами, кожаной петлей. Распространились хранители чести без ушка курикаты, усовершенствованные петлей сарутэ.

Общая информация

Вакидзаси – сравнительно небольшой предмет. Размер в длину – 30-61 см, с учетом рукояти – до 80 см. Самостоятельно он использовался только купцами и ремесленниками, а для воинов шел в паре с классической катаной. Благодаря скоромному размеру хранитель чести, заменивший танто, применялся в ситуациях, когда для лезвия катаны не хватало места.

Клинок вакидзаси заточен с одной стороны. Кривизна лезвия невелика; форма напоминает катану самурая. Дзукури вакидзаси тоньше, а выпуклость сечения меньше, нежели у катаны. Короткий клинок резко разрезал мягкие предметы.

Сейчас есть школы фехтования, обучающие пользованию парой дайсе правильно. Их меньше, нежели тех, где объясняют, как используется катана, но популярность двуручной техники боя стабильна.

Назначение меча

Иероглифы «вакидзаси» можно прочитать несколькими способами; один из вариантов – «воткнутый сборку». Это отражает ношение клинка: за поясом слева, ближе к себе, нежели катана.

Вакидзаси предназначался мастеровым, торговому люду, воинскому сословию. Он встречался повсеместно. Иногда его носили почти на животе, подчиняясь веяниям моды, а в другие периоды – параллельно основному клинку. На фото старинных вакидзаси, хранящихся в музеях, можно видеть комплектующие их шнурки. С помощью сагэо фиксировали оружие, продевая шнур в куригата – скобу на ножнах. Даже при активных движениях торсом клинки надежно фиксировались и не падали.

В отличие от катаны и тати вакидзаси – простой, повседневный предмет. Его рукоять не украшали дорогой гравировкой, ценной кожей. Классический вариант оформления – оплетение простой тесьмой. Нередко изготовлением пары дайсе занимался один мастер. Такие комплекты считались самыми лучшими.

Как правильно носить

Малый меч – постоянный спутник владельца. Никакой этикет не мог заставить человека разлучиться с верным лезвием. Хотя в старинных японских домах существовали специальные отсеки для хранения клинков гостей, вакидзаси туда помещали лишь в одном случае – если человек прибыл надолго и хочет отложить предмет на хранение по собственной воле. Даже если гость проходил во дворец сегуна, отобрать короткий меч не имели права. Это отражают дошедшие до нас картины – портреты влиятельных, знатных господ прежних эпох. Можно видеть, что аристократия в роскошных нарядах всегда носила короткий меч.

Вакидзаси носят у пояса. Предназначен для нахождения близко к телу. Это исключает ношение и использование клинка воином в полной боевой экипировке: к доспеху полагалась пара из танто, тати. Вакидзаси сопровождал повседневные одежды, легкую защитную экипировку. Его носили в комплекте с церемониальными одеждами.

Самураи выбирали хранителя чести в качестве вспомогательного оружия. Расположенный рядом с телом клинок позволял защитить себя в непредвиденных ситуациях в тех местах, где никто не ждал нападения. В прочее время располагающий катаной воин оборонялся именно этим клинком. Для простого люда ношение вакидзаси имело иной смысл. Для обывателей это оружие было единственным разрешенным, поэтому воспринималось не как вспомогательное, но являлось полноценным.

Видео

Увидеть великолепный антикварный хранитель чести можно здесь:

Источник

12 фактов о самурайских мечах, ставших душой Японии

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

1. Японские мечи – неотъемлемая часть традиций с древних времен

Историки проследили историю развития мечей в Японии, и наиболее древние образцы датируются периодом Кофун (300-538 гг.). Считается, что самые ранние самураи предпочитали луки, однако именно мечи стали культовым оружием страны Восходящего солнца.

2. Традиции изготовления японских мечей сохраняются по сей день

Несмотря на упразднение класса самураев (1868 г.) и указ о запрете ношения меча (1876 г.) древнее искусство изготовления мечей не кануло в лету. Часть династий мастеров-оружейников долгие годы хранила знания и технологии работы. Пережив время забвения, они возобновили штучное изготовление мечей, когда возродился интерес к культуре Востока.

Интересный факт от Novate.ru: Некоторым из мастеров мечей парламент Японии присвоил титул «Живое национальное сокровище». Такое звание имеют, например Гассан Садаити, Сэйхо Сумитани, Кокэй Оно.

3. Самурайские мечи невероятно сложны

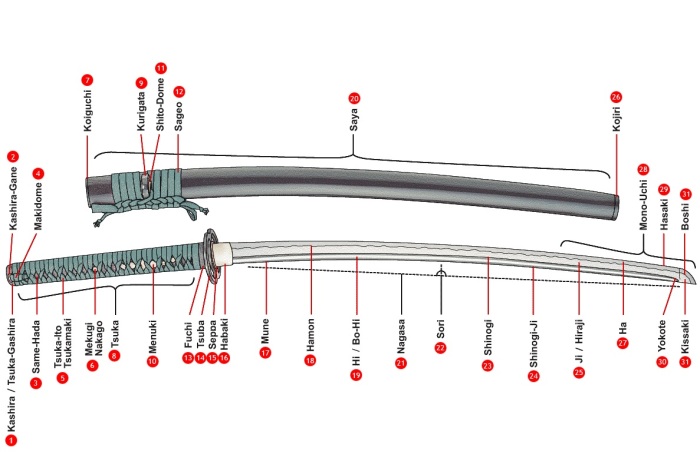

Катана – меч, который разрешено было носить только самураям, относится к изделиям со сложносоставным строением. Для изготовления используется два вида сплава, а итоговая конструкция состоит из множества основных частей и вспомогательных элементов.

4. Чтобы стать мастером, нужно потратить годы

Стать мастером мечей очень непросто – это тяжелый труд, занимающий годы. Ученики проходят обучение не менее пяти лет, а иногда и все десять, работая подмастерьем у мастера, согласившегося передать знания. По завершении обучения ученик самостоятельно изготавливает катану, представляет ее для оценки комиссии экспертов и сдает национальный сертификационный экзамен – сложное многоступенчатое тестирование, длящееся восемь дней. Если он с честью выдерживает испытание, то получает право считаться мастером и ставить свое клеймо на изделиях. Но и это еще не конец пути – на создание репутации уважаемого производителя мечей могут уйти годы.

5. Количество мастеров меча неуклонно сокращается

В 1989 году Японская ассоциация кузнецов насчитывала 300 зарегистрированных мастеров меча в стране. И это число постоянно сокращается. В 2017 году было зарегистрировано всего 188 кузнецов, и их средний возраст быстро растет. Причина кроется в сложности овладения ремеслом: длящееся годами ученичество не оплачивается. Ученикам приходится рассчитывать на помощь семьи или свои сбережения и очень многие «сходят с дистанции» из-за нехватки средств. Те же, кто прошел обучение, но не справился с экзаменом, вынуждены долго ждать повторной попытки, так как сертификация проводится только раз в год. Кроме того, на открытие бизнеса по изготовлению мечей нужен стартовый капитал, который сложно собрать, работая без оплаты все годы ученичества.

6. Эфесы мечей могут быть не менее ценны, чем лезвия

Цубы – аналог гарды у японских мечей, могут иметь не меньшую ценность для коллекционера, чем само лезвие. Изначально этот элемент имел только функциональное значение, но со временем приобрел и декоративную функцию. Кодекс самурая не поощрял ношение украшений, поэтому воины принялись декорировать гарды, чтобы продемонстрировать свой вкус и богатство. Для оформления цуб стали использовать драгоценные металлы и камни. Со временем изготовление гард стало настоящим искусством, породившим династии мастеров цубако. Цубы сами по себе могут стоить тысячи долларов и есть коллекционеры, которые охотятся именно за этой деталью.

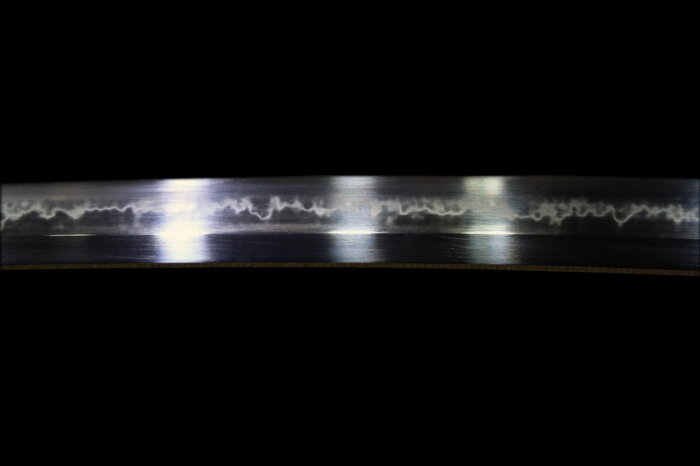

7. По рисунку хамона можно узнать кузнечную школу

Хамон – это одна из характеристик, по которой можно отличить настоящий японский меч от прочих изделий. Так называют линию на лезвии, особо ярко заметную, когда лучи солнца падают на клинок под определенным углом. Она показывает границу зонной закалки и может иметь разный рисунок с любым количеством фигур. На протяжении всей истории японские мастера отличали свою работу от других замысловатыми узорами, и по хамону можно определить кузнечную школу, которой выкован меч.

8. Изготовление катаны занимает месяцы

Изготовление самурайских мечей – сложный и трудоемкий процесс, причем основную часть составляет не ковка, а подготовка материала. Для начала кузнец колет уголь, затем получает сталь тамахаганэ, сплавляя уголь с железосодержащим песком сатэцу. Полученные куски металла сортируются по качеству, и отобранные осколки идут в работу. Их соединяют вместе и затем многократно раскаляют, отбивают, разрезают, складывают и снова повторяют цикл – от 5 до 20 раз. Таким образом получают основу меча, из которого затем выстукивают нужную форму клинка. Последний этап работы кузнеца – закалка лезвия, после чего к работе приступает полировщик, шлифующий и затачивающий изделие. Самая последняя стадия – создание ножен и гравировка подписи мастера. Процесс изготовления меча по традиционной технологии может занять более 18 месяцев.

9. Все японские мастера меча пользуются сталью из одной печи

По классической технологии мечи изготавливают из стали тамахаганэ, которая практически не имеет примесей. Металл выплавляют в печи татара и в Японии существует только одна такая действующая печь, восстановленная по древнему образцу в 1977 году. Она расположена в префектуре Симанэ и работает всего два месяца в году.

9. Полировщик мечей так же важен, как и кузнец

Отношения между полировщиком и кузнецом в Японии сравнивают с отношениями композитора и музыканта. Оба мастера необходимы для создания катаны как прекрасного произведения искусства.

10. В изготовлении меча царит разделение труда

В Японии нет людей, занимающихся изготовлением меча от начала и до конца. Создание катаны – это коллективный процесс мастеров, постоянно совершенствующихся на выбранном поприще. Когда каждый из участников создания меча достигает высокого уровня мастерства в своей работе, изделие становится настоящим шедевром.

11. Выпуск мечей строго лимитирован

Японское правительство строго регулирует производство традиционных мечей. В месяц кузнецу разрешается изготовить два длинных меча или три коротких. С одной стороны эта мера способствует поддержанию качества, с другой – приток новых мастеров становится все меньше: сложно несколько лет стажироваться без оплаты труда и затем годами отрабатывать вложенные средства.

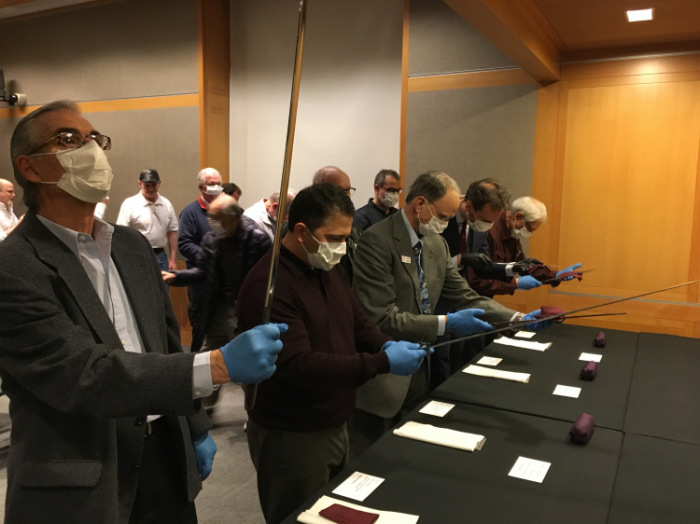

12. Существуют общества по сохранению японских мечей

Понимая, что традиционное изготовление мечей исчезнет, если не будет предпринято никаких действий, японские энтузиасты в 1910 году основали общество по сохранению японского меча Nihon Token Hozon Kai (NTHK). В 1948 году, при поддержке правительства страны Восходящего солнца, было создано еще одно общество – Nippon Bijutsu Token Hozon Kyokai (NBTHK). Обе организации уважаемы в мире, а их сертификаты – самый престижный документ, подтверждающий подлинность меча.

Но если меч имел зазубрины или был изогнутый, у его обладателя могли возникнуть очень серьёзные проблемы. Ведь с фламбергом в плен не брали.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Источник