«Победа над Солнцем» — апокалиптическая победа над пережитками

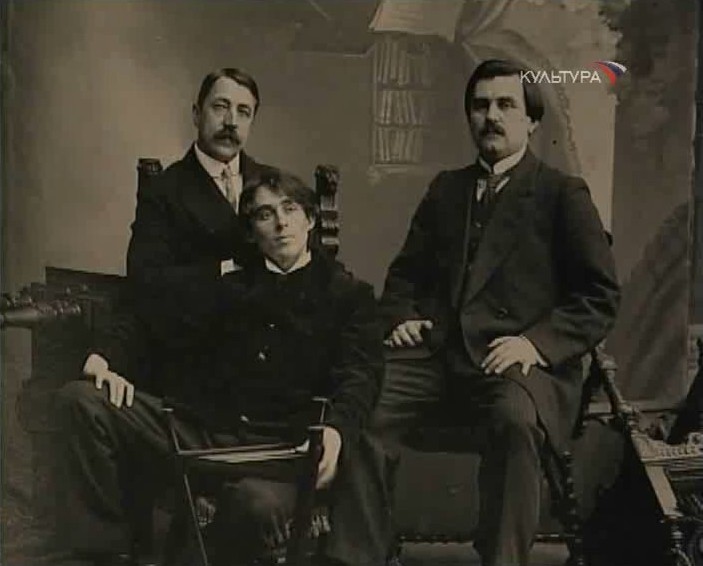

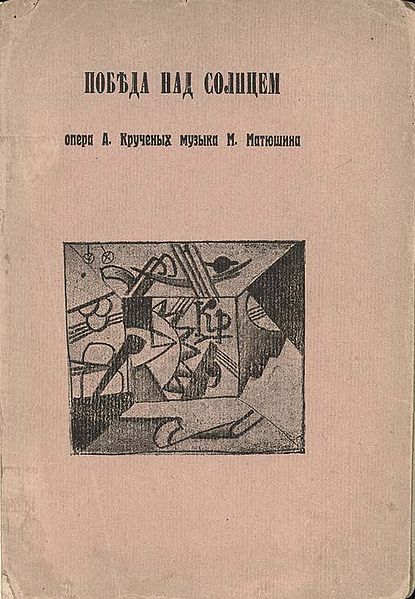

«Победа над Солнцем» — футуристический спектакль-опера поэта Алексея Кручёных, композитора Михаила Матюшина и художника Казимира Малевича. Это, пожалуй, одна из наиболее провокационных и нестандартных постановок XX столетия. Идея создать оперу появилась на «Первом всероссийском съезде футуристов» в середине июля 1913 года на даче Михаила Матюшина. На съезде присутствовали лишь трое: Малевич, Матюшин и Кручёных.

Футуристы решили создать театр «Будетлянин», чтобы перевернуть традиционное представление о театре. Постановка «Победы над Солнцем» должна была стать произведением алогизма слова, музыки и изображения. В основу названия оперы положена аллегория затмения. В отличие от наших предков, которые считали затмение плохим знаком, авторы видели в нем триумф нового мира, победу техники и науки над природой, торжество разума над стихией.

«Победа над Солнцем» рассказывает о группе «будетлян», которая отправилась завоевывать Солнце.

Всего две репетиции — и спектакль увидел мир. Премьера состоялась 3 декабря 1913 года в помещении Петербуржского театра «Луна-парк» на нынешней улице Декабристов.

Среди исполнителей оперы было всего два профессиональных певца, остальные — актеры-любители или студенты. В постановке использовался один-единственный инструмент — расстроенное фортепиано.

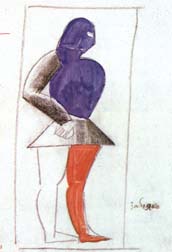

Используя геометрические абстрактные фигуры, Малевич создал декорации и костюмы. Тут впервые и появился черный квадрат, но пока в качестве декоративного элемента (1-е действие, 5-я сцена). По задумке Малевича, квадрат закрывал солнце, а белая окантовка символизировала пробивающиеся лучи.

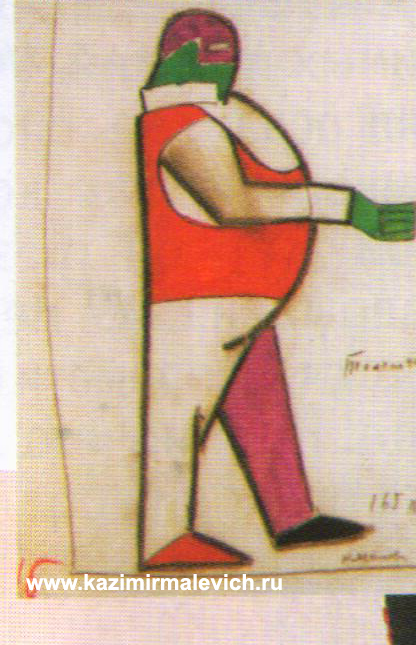

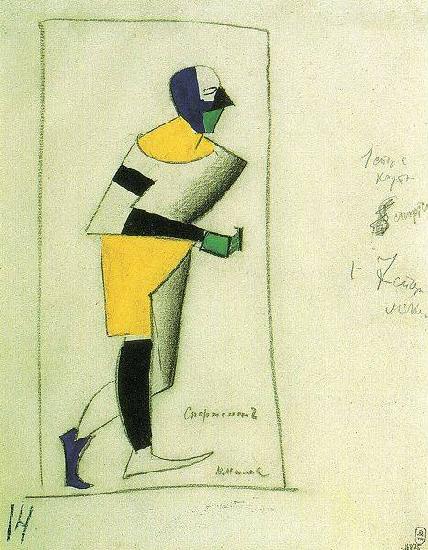

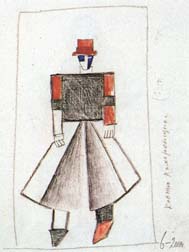

Эскизы костюмов

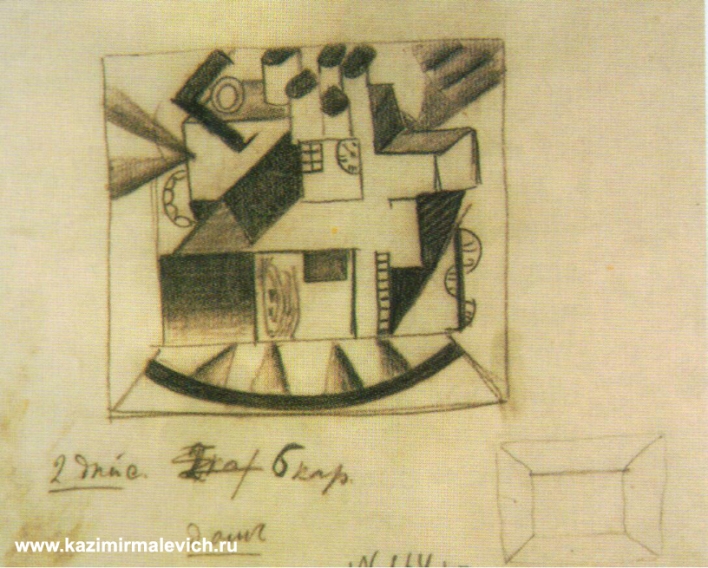

Декорации построены так, будто действие происходит внутри куба. Хотя грани не позволяют выйти за его пределы, Малевичу удалось создать ощущение глубины.

В либретто широко применялся заумный язык — литературный прием, в котором частично или полностью отсутствуют естественные конструкции языка. Музыка выбивалась за рамки привычной: ей свойственны хроматика и диссонанс. Оформление сцены и костюмов — карикатурное, качества персонажей гиперболизированы.

У вас есть возможность оценить это необычное зрелище лично: в фильме «Казимир Малевич» представлено несколько отрывков.

Весной 1915 года по просьбе Михаила Матюшина Малевич подготовил эскизы декораций для брошюры о футуристической опере. 8 июня 1915 года, работая над этюдами, художника осенило: он закрашивает абстрактные фигуры и накладывает поверх черный квадрат. Позже, в своем письме Матюшину, Казимир Северинович называет черный квадрат первоосновой всего, зародышем всех возможностей.

Последующие постановки

В 1920 году «УНОВИС» содействовал постановке спектакля в Витебске. До 1980-х оперу больше не ставили. Только в 1983 году спектакль реконструировала Западно-Берлинская академия искусств совместно с Калифорнийским институтом искусств (Лос-Анджелес).

В 1988 году, благодаря режиссеру Галине Губановой и Театру-студии Ленинградского Дворца молодежи, спектакль «Победа над Солнцем» появился на отечественных театральных подмостках с некоторыми изменениями в музыке, стихах и костюмах.

В 1997 году свою трактовку предложил Российский академический молодежный театр (РАМТ). Музыку к новой постановке создал Стефан Андрусенко, а костюмы и оформление обновили Настя Кислицина и Анна Колейчук.

Спектакль неоднократно ставили за рубежом: в 1993 году в Вене, в 1999-м и 2009-м — в Лондоне. В последнем случае критики отметили, что музыка уже не шокирует современную публику: зрители восприняли ее как необычный саундтрек, но не были шокированы, как в 20-х годах.

Источник

«ПОБЕДА НАД СОЛНЦЕМ»

Футуристическая опера, поставленная художественным объединением «Союз художников» на сцене петербургского «Луна-парка» 3 и 5 декабря 1915 года. Опера стала одной из первых театральных акций футуризма. Авторы: А.Е. Крученых (текст) и М.В. Матюшин (музыка). Пролог к опере написал В.В. Хлебников, первым оформителем стал К.С. Малевич.

Впервые идея создания «заумной оперы» была высказана на так называемом «Первом всероссийском съезде футуристов» в 1913 году, участниками которого были только Матюшин, Крученых и Малевич. На съезде был выработан манифест русского футуризма, одной из целей которого провозглашалось: «Устремиться на оплот художественной чахлости — на русский театр и решительно преобразить его!». Футуристический театр должен был бороться с логикой обывательского «беззубого здравого смысла» и противопоставлять ему свой алогизм в слове, изображении и музыке. В рекламных афишах к опере публике объяснялось предназначение столь необычной оперы: «Футуристы хотят освободиться от упорядоченности мира, от . связей, мыслимых в нем. Мир они хотят превратить в хаос, установленные ценности разбивать на куски и из этих кусков творить новые ценности. открывая новые неожиданные и невидимые связи». Футуристы избрали театр объектом своих преобразований, поскольку он представлял собой наиболее синтетическое и динамичное искусство, одновременно охватывающее музыку, поэзию и изобразительность.

Большое влияние на создание «Победы над Солнцем» оказал А.Е. Крученых с его концепцией «заумного языка». Алогичные сюжет и слог дополнялись музыкой, построенной на диссонансах и исполняемой на расстроенном рояле. К музыке примешивались «звуковые эффекты»: грохот пушек, шум работающего мотора и т.д. Собственно сюжет оперы был построен на противопоставлении новых людей — «будетлян» и старого порядка, символом которого и являлось Солнце, «победа техники над космическими силами и биологизмом», по словам Крученых. Будетлянские силачи разрушали все нормы здравого смысла, захватив в плен само Солнце. Другими действующими лицами оперы были: Путешественник по всем векам, Некто злонамеренный, Нерон и Калигула в одном лице, Разговорщик по телефону, Несущий Солнце, Многие и один, Пёстрый глаз, Новые, Авиатор и т.д.

Спектакль состоял из 2-х действий, или «деймов», как называл их Крученых. Актеры, за исключением исполнителей двух главных партий, были набраны из числа студентов-любителей, сам Крученых зачитывал пролог и играл Чтеца и Неприятеля. Если в первом дейме сюжет прослеживался (пленение Солнца), то второй дейм представлял собой футуристическое действо, лишенное традиционной драматургии — в нем описывался новый мир, «вывернутый наизнанку». Пленение Солнца освободило людей от тяжести всемирного тяготения и изменило восприятие окружающего мира: в этой реальности можно было воспринимать действительность одновременно с нескольких точек зрения (отсюда изображения людей, «бегущих вниз котелками»). Финалом оперы была катастрофа, сплошной шум и окончательное падение «старого мира». Вывернутым на изнанку Солнцем стал «черный квадрат». Затмение, таким образом, не воспринималось футуристами как нечто страшное, а преподносилось в качестве нового начала.

Непривычное зрелище шокировало зрителей спектакля: занавес не открывался, а разрывался огромными силачами-будетлянами, костюмы актеров представляли собой картонные геометрические фигуры с масками, напоминающими противогазы. Новый театр выдвигал на первое место не автора пьесы, с ее сюжетом и драматургией, а художника, визуально воздействовавшего на зрителя. В этих условиях сценография оперы играла особенно важную роль. Декорации и костюмы, выполненные Малевичем, во многом предвосхитили дальнейшее развитие изобразительного искусства: именно в процессе работы над этой оперой был создан краеугольный камень супрематизма — «Черный квадрат». Сам термин «супрематизм» и его теоретическое обоснование появились лишь в 1915 году.

Малевич создал 12 огромных декораций, изображавших сложные машины, всего за 4 дня. По воспоминаниям Крученых, «декорации Малевича состояли из больших плоскостей: треугольники, круги, части машин». Сценография была построена так, будто действие происходило внутри куба. Также Малевич занимался световым оформлением сцены. Его находки в этой области придавали спектаклю особенную выразительность. Прожекторы выхватывали из темноты то один, то другой предмет, изображенный на декорациях, и свет становился началом, творившим форму. Лучи отсекали все, что выходило за рамки определенных геометрических фигур, словно погружая их в небытие.

Постановка «Победы над Солнцем» сопровождалась скандалом, публика с трудом воспринимала столь авангардное действо на театральной сцене. Однако билеты были проданы мгновенно и по высоким ценам. Автор музыки Матюшин вспоминал о премьере так: «В день первого спектакля в зрительном зале все время стоял „страшный скандал“. Зрители резко делились на сочувствующих и негодующих. Наши меценаты были страшно смущены скандалом и сами из директорской ложи показывали знаки негодования и свистели вместе с негодующими».

В 1920 году в Витебске под руководством Малевича группа УНОВИС, состоящая из его учеников, осуществила вторую постановку оперы. Оформителем была художница Вера Ермолаева. Сценография и костюмы постановки несли в себе черты кубофутуризма, идущие от 1913 года, но включали в себя и ряд супрематических элементов. В 1920-е годы еще один член УНОВИСа — художник Эль Лисицкий также планировал собственную постановку оперы, которой не суждено было осуществиться. По его задумке, вместо актеров на сцене должны были выступать «фигурины» — персонажи электромеханического спектакля. Литографические эскизы «фигурин» и декораций оперы были выпущены им в 1923 году отдельным изданием.

Следующая постановка оперы была предпринята только в 1980-х годах. Современные театральные художники и режиссеры часто возвращаются к «Победе над Солнцем» как к одному из ключевых явлений русского авангарда.

Источник

Малевич декорации спектакля солнце

Art Traffic. Культура. Искусство запись закреплена

Эскизы костюмов Малевича к спектаклю «Победа над Солнцем» (1913)

Статья Казимира Малевича «Театр»

Вклад художников-оформителей, в первую очередь Малевича, в спектакль, до сих пор является главным художественным достоинством спектакля, благодаря которому он вошел в историю культуры.

«Эта была живописная заумь, предварявшая исступленную беспредметность супрематизма», писал об оформлении Бенедикт Лившиц — то есть работа над постановкой послужила толчком Малевичу для рождения супрематизма. Кроме того, знаменитый «Черный квадрат» Малевича впервые возник в декорациях к «Победе над солнцем» (1-е действие, 5-я сцена) как пластическое выражение победы активного человеческого творчества над пассивной формой природы: черный квадрат вместо солнечного круга. По задумке Малевича, квадрат закрывал солнце, а белая окантовка символизировала пробивающиеся лучи.

«Декорации Малевича с фантасмагорическими изображениями-осколками видимого мира, его костюмы, где господствовала безоглядная деформация актерских фигур, создавали в резких лучах прожекторов небывалые сценические эффекты». Работа Малевича вела к понятию Bühnenarchitektur (с нем. — «сценическая архитектура»), то есть трехмерной кинетической взаимодействующей целостности.

В тексте Крученых, густо замешанном на зауми, повествовалось о Будетлянских силачах, беспощадно разрушающих все общепринятые нормы здравого смысла. Среди героев оперы числятся:

Первый Будетлянский силач

Второй Будетлянский силач

Нерон и Калигула в одном лице

Путешественник по времени

Злонамеренный

Забияка

Враг

Вражеский воин

Спортсмен

Могильщик

Авиатор

Разговорщик по телефону

Пестрый глаз

Новички

Трусы

Чтец

Толстяк

Деятельный

Внимательный рабочий

Молодой человек

Пилот

Хор

Еще эскизы в альбоме «Малевич»

Артист перевоплотится из имитатора, подражателя, копировщика — в творца. Питающийся крохами природы и жизни, одухотворяющийся сплетнею, любовными сценками, он будет связан духом, непосредственно станет перед лицом его дыхания и из ничего бросит в [живую] жизнь новую форму. Раб сюжета станет свободны и внутри себя зародит не лик искаженных жизнею морщин, не блистательную мораль произнесут его уста, не сплетню спален — он скажет новые слова, чистые, свободные, не испачканные грязными подолами юбок жизни сутолоки. Может быть, слова его не будут понятны, как непонятен молодой росток. Но из лепестков беззвучных идут какие-то лучи, которые заставляют трепетать наше чувство. И больше он не будет основывать дар свой на дряхлой любви в вопле, стоне, смерти.

Искусство театра осталось сзади, далеко от искусства литературы, живописи, музыки. Живопись через Кубизм, футуризм пришла к цвету, Супрематизму, литература поэзии к букве, музыка к звуку как таковому.

Искусство театра осталось возле сиреневого куста и любовной кровати, в вишневых садах, среди кустов осенних садов, со скрипками, синими птицами, застыл в юбке любви, печали, тоски, смерти, ужаса и сплетни.

Всю дребедень украшает блестками своей характерной субъективной способностью игры.

Новый артист порывает все с окружающим его хламом, ибо то, что дорого любви, что дорого нашей жизни, не дорого и не нужно Искусству. Все имеет свое назначение, а потому брать посудину другого назначения и пускать ее в ход артисту ненормально.

Артист — творец, от него ждать надо нового и нового, он не берет, но дает.

Новый артист беспредметен; звук чистый, безвещный его материал. [Он его] построит в клетки гряд и дуг и обрисует новую конструкцию, потрясающую нашу нетронутую еще область сознания.

Жесты его, вызванны новым построением творческого духа, дадут нам новы усил ные выпуклости звуков, дадут ему характер и сильный бег.

Он не повторит его больше.

Повторить успешный спектакль, выдержавший 100 постановок, всё равно, что вырезать себе язык, вырвать нервную систему и заменить паклями или часами с кукушкой.

Артист, повторяющий «успешный спектакль», превращается в трафарет. Артисты Художественного театра — трафареты безжизненные. Как сам театр, так и артисты давно уже умерли, и лишь первая иллюзия держится в толпе, и трупы и еще до сих пор кажутся живыми.

Нет ему спасения. Напрасны поиски Синей птицы, им не найти выхода, сколько бы ни искали в толстых книгах Достоевских и друг . Сколько бы ни искали на задворках усадеб — им ничего не найти. Там все стерто. Им нужно найти улетевшую жизнь духа, который умер от успешных спектаклей.

Нужно прийти к букве, звуку и цвету как таковому, вот путь к живому, вот где воскресение. Но мертвые художественные не воскресают (это единственный случай в природе).

Сцена — место, должно быть подчинено в декоративном или художнику-цветописцу, или артисту; звук тоже. Это самая сложная задача, нужно найти точку, где бы интуиция коснулась всех трех.

Или же должны подчиниться артисту. Соединяясь с каждой формой и звуком, касаясь собою, он свяжет в целое единое тело всю сцену, не в случайную, а живую вещь.

Никто не может знать, что будет на сцене, что озарит толпу.

Идя по пути буквы, звука, цвета, объема — артист разовьет истинную силу творчества, будет Богом в неразрывном творчестве природы. Перестанет быть денщиком Хитрова рынка, Вишневых садов, Евгениев и проч. Сутолоки жизни, кухни любви.

Сцена серьезна, как черное и белое, ничто на ней не смешно, это не кухня, не лакейская — место серьезнее и священнее церкви. Это не кушетка для отдыха, это не забор, где подвешивают нервную силу, как белье. Театр должен исчезнуть, как допотопные животные.

Года два тому назад Камерный театр, не знаю как и почему, и зачем, руководился, — допустил в свой театр художников другого лагеря. Приглашение художницы левого течения живописи цвета А.Экстер было смелым шагом, но смелость была не во всю, администрация побоялась поставить на сцену такую же пьесу, как и живопись г Экстер. Но духу не хватило, и пустили Фамиру под кубизм; фавны, свирели и проч. подохли в развалинах Кубизма.

Раскрас в зеленый, синий, красный цвет Фамиру, в кубизм Нерона, в футуризм «Три сестры», Бориса Годунова в симультанизм — смело, что и говорить! Но такая смелость, в особенности когда не даешь себе отчета, иногда загоняет лучшие идеи на Ваганьково кладбище.

Пусть эта смелость была бы со стороны администрации, которая никогда не старалась разобраться в новых идеях Искусства. Но непростительно для художника-новатора отпустить напрокат идею для смазки, бальзамирования трупа давно умершего Фамиры.

Чем умалил значение тех живых начал, которые несет в себе Новое Искусство.

Я понимаю администрацию — как и всех наших театралов — они живут или трупами давно отживших эпох, или настоящими эксцессами дня, берут с гряды, засеянной плодами семейной сутолоки, — им и книга в руки.

Но не понимаю Экстер — зачем выкопанный скелет раскрашивает во все цвета радуги, зачем расписывает сцены трактира плоскостями тонких переплетений, когда нужны бутылки и кислые огурцы.

При чем здесь Кубизм, футуризм, симультанизм, когда нужен страстный «Ваня Пупсик» или любовница банкира.

Камерный театр хотел обновиться, надоевшего Ваню раскрасил под Кубизм, но Ваня остался Ваней, все его узнали, страсть выдала.

А вся, может быть, истинная затея Александры Экстер — отворить двери в будуар Вани Новому Искусству — осталась ни при чем.

В тысяч девятьсот тринадцатом году в Петрограде в театре Луна-Парк была поставлена футуристами первая опера «Победа над Солнцем» Михаила Матюшина, слова А.Крученых, декорации мои.

Был сделан первый шаг нового пути на смертельно тоскливом, дряхлом искусстве сцены. За тысячу лет подмостки почувствовали падение живых зерен. Звук Матюшина расшибал налипш , засаленн аплодисментами кору звуков старой музыки, слова и букво-звуки Алексея крученых распылили вещевое слово.

Завеса разорвалась, разорвав одновременно вопль сознания старого мозга, раскрыла перед глазами дикой толпы новые дороги, торчащие и в землю, и небо. Мы открыли новую дорогу театру и ждем апостолов нового.

Ждем жрецов старых храмов подмостков. Но, увы, жрецы Ваалов упорно стоят у алтарей, у огнедышащих идолов.

Но новый Бог уже умчал в миры новые скелеты. По-за стеной храма, пробивши крышу теней, новые ростки Искусства бегут в жизни.

Мы показали, что все поиски Нового Театра тщетны, пока искание происходит тут же, возле Хитровых рынков, в спальнях любви, в кабинетах банкиров, в постоялых дворах, императорских дворцах, в нищих задворках, в прошлых веках жизни, в тоске, горе и радости правды и неправды. Как бы вы ни были гениальны, вам не скопировать жулика в трамвае, вам не научить Прасковью Ивановну любить так, как вы любите на сцене.

Все в природе прекрасно, и нет стыда в ней, всякая спальня любви прекрасна в натуре, бесстыдна на сцене и пошла. Тошнит от такого искусства. Бесстыдство, грязь, разврат, публичный дом ваша сцена, свалка грязи, сплетен, и вы, артисты и писатели, — городские мусорщики. Но не художники-творцы.

Там, на сцене, где артисты, выйдя из жизни толпы, вырвав свое тело, омыв рук , испачканны толпою, — станут для соприкосновения с духом мира, не видя вас, преобразившись к творчеству, к восприятию живой силы. дает нам новое, чистое, непорочное, а вы испачкали пол грязью. На сцене должно быть чудо. Но не Пупсик, или банкир, или бесстыдная [певичка] кафе-шантана.

О! Где великий протестант, который плетью изгонит позор — пляску публичного дома, где он, юноша, новый артист, заступник сцены?!

Источник