Лыков Алексей Васильевич, советский теплофизик: биография, научные публикации, награды и премии

Алексей Лыков – один из выдающихся советских ученых-теплофизиков, занимавшийся фундаментальными проблемами тепло- и массопереноса. Еще при жизни он получил признание в отечественных и зарубежных научных кругах. Его труды послужили основой для развития теплотехнической отрасли и стали классическими учебниками для подготовки инженерных кадров в советское время. В мировую науку он вошел благодаря «эффекту Лыкова» – явлению термодиффузии влаги в капиллярно-пористых материалах.

Детство и юность

Алексей Васильевич Лыков родился 7 сентября 1910 г. в Костроме. Детство будущего ученого прошло в селе Большие Соли (ныне Некрасовское). Волевой характер его родителей стал основой для его воспитания, которое было в соответствии с православными купеческими традициями. По воскресеньям семья посещала храм, за обедом все собирались за столом и обсуждали последние новости, а вечером были занятия музыкой и спортом (езда на велосипеде и игра в крокет).

Его детство совпало с трудными временами в истории России – НЭП и построение социализма, политические репрессии и «чистки». В любой момент семью могли арестовать или уничтожить за «непролетарское» происхождение.

Еще в раннем возрасте Алексей Лыков отличался хорошими способностями. Он проходил обучение в домашних условиях, а затем экстерном сдал курс в костромской школе и получил аттестат.

Родители

Василий Иванович Лыков, отец Алексея Васильевича, был крупным заводчиком в Костромской губернии. Дед будущего ученого создал «с нуля» производство крахмала и патоки, которое стало основным источником дохода для семьи. В годы репрессий в начале XX в. Василия Ивановича арестовали. Но так как он являлся хорошим специалистом в этой отрасли, то его отпустили при условии, что он будет работать на советскую власть.

В 1934 г. отца Алексея Лыкова убили «классовые враги». Возможно, остальную часть семьи от жестокой расправы уберегло то, что судебное дело убийцы широко освещалось в прессе. Впоследствии А. В. Лыков всегда писал в официальных документах, что его отец работал технологом, а мать – учительницей в народных школах. Он боялся, что разоблачат его купеческое происхождение, и дорога в науку будет навсегда закрыта.

Мать Алексея Лыкова, Анна Федоровна, рано осталась сиротой. В 9-летнем возрасте ее определили в Мариинский приют г. Костромы, где она получила хорошее образование. После смерти мужа ей назначили пожизненную пенсию от руководства крахмало-паточного завода. За это директора предприятия отстранили от занимаемой должности и объявили ему строгий выговор. Из-за потери «классовой бдительности» пострадали и партийные работники района.

Учеба в институте

В шестнадцатилетнем возрасте Алексей Лыков сдал документы для поступления в Педагогический институт г. Ярославля, но получил отказ. Тогда с помощью поддельного свидетельства о рождении он предпринял вторую попытку, которая увенчалась успехом. Через 3 года он окончил физико-математический факультет этого образовательного учреждения.

В 20 лет он стал работать во Всесоюзном теплотехническом институте (ВТИ), получив должность инженера-физика. Одновременно он учился в аспирантуре Института физики МГУ.

В 1930 г. А. В. Лыков начал также преподавательскую деятельность на энергетическом рабфаке в Ярославле.

Первые исследования

Работы по кинетическим процессам сушки были начаты ученым в сушильной лаборатории ВТИ. В 1931 г. он опубликовал первое авторское свидетельство на изобретение, а через год – основные положения теории об изменении поверхности испарения и усадке материала во время сушки. Эта работа принесла ему известность как в России, так и за рубежом.

Первые опыты проводились на дисках из фильтровальной бумаги. Лыков исследовал поля влагосодержания при их конвективной сушке. В результате были выявлены точки излома на кривых, отражающих влагосодержание в материале. Ученый сделал вывод, что испарение происходит по всей толщине материала, а не только на его поверхности. Им впервые были предложены температурные кривые для анализа кинетических процессов сушки.

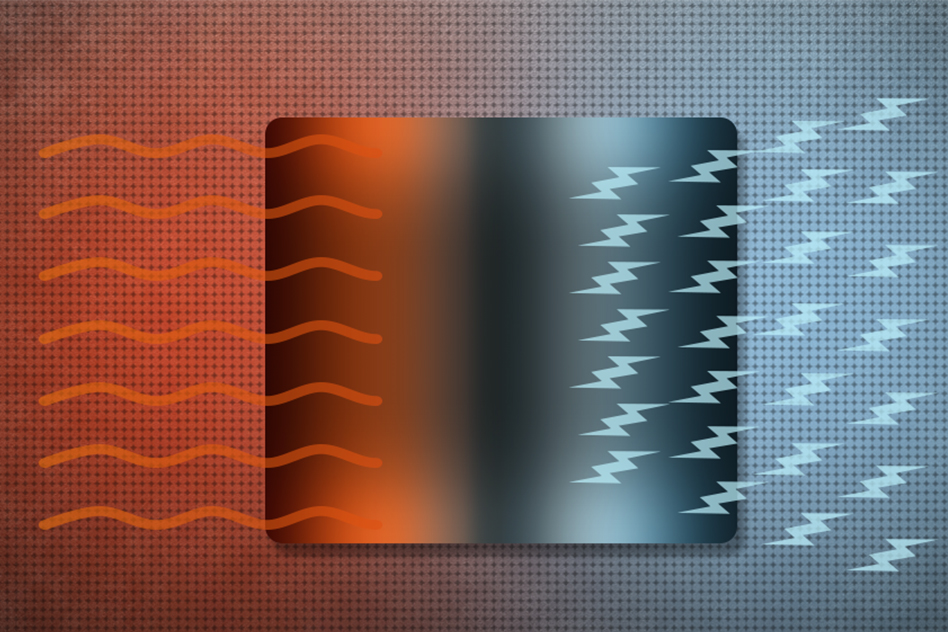

В аспирантуре МГУ с 1932 по 1935 год Алексей Лыков работал над термодинамикой пористых материалов. В эти годы он создал принципиально новый способ расчета теплофизических характеристик, а затем описал новое явление термодиффузии – переноса влаги под влиянием температурного градиента в капиллярных телах.

Кандидатская диссертация

В 1936 г. состоялась успешная защита кандидатской диссертации. Основными ее положениями, выносимыми на обсуждение, были следующие:

- влага при сушке перемещается не только по градиенту влажности, но и по градиенту температуры;

- термодиффузия в пористых телах протекает в основном в виде молекулярного движения пара, причина того – различная скорость молекул теплых и холодных участков материала;

- из-за изменения капиллярного давления влага перемещается от более нагретых слоев к менее нагретым;

- существует эффект «защемленного» воздуха, который проталкивает жидкость в вышеуказанном направлении.

Алексей Лыков ввел также термоградиентный коэффициент, характеризующий величину перепада влагосодержания в зависимости от градиента температуры. Значимость этой работы была подобна таковой при открытии эффекта Соре (термодиффузия в газах и растворах). Явление термовлагопроводности получило название по фамилии своего первооткрывателя. Открытие этого процесса было освещено на заседании Лондонского королевского общества.

На основе данного явления ученым было обосновано растрескивание материалов при их сушке, а также введен критерий трещинообразования. Благодаря разработанным методикам стало возможным получение промышленных материалов более высокого качества.

Тяжелая болезнь

Через месяц после этого знаменательного события врачи поставили страшный диагноз – у Лыкова было почти полностью поражено правое легкое и часть гортани. Туберкулез развивался, и консервативное лечение не помогало. Ему назначили операцию. Будучи прикованным к больничной кровати, А. В. Лыков работал над монографиями, посвященными динамике процессов сушки, теплопроводности и диффузии.

После выздоровления он продолжил исследовательскую деятельность и в 1939 г. защитил диссертацию на звание доктора технических наук. С 1940 г. ученый становится профессором МЭИ.

Достижения и награды

Современники ученого отмечали, что его идеи отличались нестандартностью, а многие физические процессы толковались им по-своему, с совершенно новой точки зрения. Признание А. В. Лыков заслужил еще при жизни. Ему было вручено несколько правительственных наград, среди которых Сталинская премия II степени и премия им. И. И. Ползунова, орден Ленина и Трудового Красного знамени и другие.

В 1956 г. Национальная академия наук Беларуси избрала его академиком, а через год он был удостоен звания «Заслуженный деятель науки и техники».

Лыковым были организованы международные форумы и всесоюзные конференции по теплотехнике, в которых принимали участие сотни именитых ученых со всех стран. Ему были вручены награды от научных сообществ Польши, Чехословакии, Франции.

Труды

За свою долгую и плодотворную деятельность Лыков Алексей Васильевич опубликовал более 200 научных статей и 18 книг («Теория сушки», «Тепломассоперенос», «Теория теплопроводности» и другие). Его работы выдержали множество переизданий и до сих пор используются при обучении инженеров.

Кроме трудов по явлению тепло- и массопереноса, ученый занимался решением смежных проблем: разработка новых методов аналитического и численного решения, микрополярные среды, реология, среды с памятью различного типа, анизотропия теплопроводности, нелинейная термомеханика.

Преподавательская деятельность

А. В. Лыков вел не только научную работу, но был и преподавателем. Он создал кафедру теплофизики в Белорусском государственном университете, которая по сей день готовит высококвалифицированных специалистов. В течение 40 лет ученый читал лекции в нескольких учебных заведениях, им были подготовлены около 130 кандидатов и 27 докторов наук.

Своих учеников он развивал в демократичном и творческом духе, доверяя молодым исследователям сложные задачи. Ученый постоянно напоминал им, что необходимо критически относиться к понятиям, лежащим в основе любой теории, и прислушиваться к любым новым, даже безумным, на первый взгляд, техническим идеям и решениям.

По инициативе ученого в 1958 г. был создан «Инженерно-физический журнал». А. В. Лыков был его бессменным редактором на протяжении всей жизни. Через год его назначили редактором от Советского Союза в техническом издании «Международный журнал тепло- и массопереноса», посвященном проблемам теплофизики.

Умер Алексей Васильевич 28 июня 1974 г. в Москве, а его тело похоронено на Ваганьковском кладбище.

Источник

Лыков космос кто это

Уважаемые дамы и господа!

Смотрите 16 и 17 апреля на телеканале «Россия 1» премьеру многосерийного художественного фильма «Кедр» пронзает небо».

«Кедр» пронзает небо». Кинопритча о ракетчиках

12 апреля 2011 года исполняется 50 лет со дня первого полета человека в космос. К этой знаменательной дате телеканал «Россия» приурочил премьеру нового многосерийного фильма «Кедр» пронзает небо». Лента, снятая молодым режиссером Александром Баршаком в жанре притчевой драмы, повествует о самых острых и драматических моментах космического противостояния СССР и США, о борьбе двух сверхдержав за первенство в освоении вселенной.

Действие фильма охватывает 20 лет – с 1941 по 1961 годы. Главный герой картины Сергей Лыков — образ собирательный. Юношей он работал в секретном НИИ, мечтал о полетах в космос, пока из-за нелепого поступка любимой девушки не попал в тюрьму, где встретился с Сергеем Королевым. В дальнейшем судьба разведет тезок, но Лыков будет заниматься разведдеятельностью, обеспечивая Королеву возможность работать над созданием ракет. В то же время Сергей много времени проведет бок о бок с главным историческим оппонентом Королева Вернером фон Брауном, немецким конструктором, ставшим «отцом» американской космической программы, и таким образом окажется свидетелем самых важных моментов в истории покорения космоса по разные стороны баррикад.

Идея сценария многосерийного фильма «Кедр пронзает небо» принадлежит Дмитрию Корявову. На роль главного героя-ракетчика претендовали и Максим Матвеев и Александр Яценко. Но создатели фильма остановили свой выбор на Игоре Петренко. «У этого героя нет реального прототипа. Фигура Сергея Лыкова символизирует нечто светлое, что было в советском человеке за весь почти двадцатый век. Стремление, веру, что-то такое, что пробудило к жизни 60-е в том виде, в каком мы их знаем. И Игорь своим характером, своей природой подсказал новые возможности решения образа, сделал его более неоднозначным», — рассказывает режиссер Александр Баршак…

Будут в фильме и другие яркие актерские работы. Например, роль Сергея Королева, которого сыграл Игорь Скляр. Чтобы создать этот мощный характер, «вытянуть» из себя королевские повадки, ему пришлось изучить воспоминания современников ученого. «Очень самобытный образ получился, — говорит режиссер. – Вообще атмосфера на площадке сложилась если не космическая, то околоземная. Все себя не жалели, пытаясь соответствовать теме. Я благодарен актерам, и думаю, в фильме будут очень хорошие работы: и фон Браун в исполнении Саши Лазарева, и Ляля Конторович, сыгранная Дашей Мороз, и, конечно, Лыков. Фантастически сложная роль у Владислава Ветрова — он сыграл само Время, страшное время — сталинизм. И сделал это тонко — и страшно, и смешно. Это подвластно единицам! И у Николая Добрынина задачка была не из простых — сыграть блистательного прозорливого Человека в погонах. Думаю, многие будут потрясены и его ролью. Вообще, эти два выходца из Таганрога очень сильно мне помогали — и профессионально, и по-человечески. В их лице я обрел не только талантливых артистов, но и огромных друзей». Добавим, что кроме названных актеров в ленте заняты Сергей Никоненко, Марина Александрова, Кирилл Козаков, Юрий Цурило, Георгий Дрозд.

Съемки шли всю зиму, в основном в Киеве и в Одессе, именно в этих городах художники воссоздавали военную атмосферу Германии, Америки и Казахстана. Виллу отца Лыкова, состоятельного ученого, проживающего в Соединенных Штатах, снимали в одном из одесских оздоровительных учреждений, переход героя через границу – в центре Одессы, сцены, связанные с аристократическими немецкими и американскими интерьерами, — в одесском же Доме ученых. Прошли съемки и в киевской комендатуре, на реальных киевских испытательных полигонах. А тюрьму, в которую попадает главный герой, построили в реквизиторском цехе киностудии Довженко: вытряхнув с полок реквизит, возвели расстрельные камеры, комнаты для допросов и прочий соответствующий антураж.

Создать аутентичную атмосферу в кадре помог прием использования хроники. «В наших условиях снимать кино о 50-х очень сложно. Поэтому отсутствие полноценных общих планов, «воздуха», мы отчасти компенсировали хроникой. Она появляется и существует по определенным законам, отбивает временные промежутки, а с другой стороны — дистанцирует от происходящего», — поясняет Александр Баршак.

Реальная историческая канва, разумеется, потребовала консультаций историков, ракетчиков, разведчиков. «Я ездил в город Королев, общался с людьми, которые знали Сергея Королева – обнимали, сидели на руках, на коленях и рядом, в кабинетах, — вспоминает Александр Баршак. — Разговаривал с Борисом Евсеевичем Чертоком по телефону – у нас в фильме его сыграл Кирилл Козаков. Беседовал с Сергеем Рязанским (космонавт-испытатель, внук Михаила Сергеевича Рязанского, входившего в 1950-60-х годах в знаменитый королевский Совет главных конструкторов — прим. ред.). Были у нас консультанты и в Питере, и в Киеве. Мы пытались по возможности не перевирать историю, тем более что в пятидесятилетие полета Гагарина делать это совсем грешно».

Имена реальных персонажей, появляющихся в ленте — Королева, Чертока, Фон Брауна, — создатели фильма не стали изменять, несмотря на изрядную долю художественных условностей и существование разных версий одних и тех же событий. Вот тут-то они и столкнулись с главной проблемой. «Я пытался максимально уйти от документальности, — рассказывает режиссер. — Так что, может, мы и зря называем Королева Королевым, а не Царьковым каким-нибудь. Это все равно что ходить по лезвию бритвы. Или у нас есть такой персонаж – Костин, а у него — реальный прототип, Костиков, которого Королев, и не только он, считал пасквилянтом и доносчиком. А вот Черток Борис Евсеевич вовсе в этом не уверен. И никого не обидеть при таких разночтениях невозможно. Не исключено также, что в угоду художественности (как мы ее понимали) и жанра фильма в целом мы немножечко «прифантазировали» в хронологии ракетной истории. или, что еще хуже, кого-то из ракетчиков немножечко обидели – вот этого я боюсь больше всего».

Надо сказать, что при работе над материалами фильма авторов интересовала не только космическая тема. Она стала поводом поговорить об эпохе в целом, нарисовать портрет поколения. «Этот фильм и про космос и не про космос, — поясняет Александр Баршак. – Это своеобразная кинопритча, киномиф, попытка взглянуть из XXI века на судьбоносное, сложное время в годы борьбы за космос как символа движения вперед всего человечества. Это наш современный и отчасти очень субъективный взгляд на век свершений, безумств, крови, счастья и искренности. Многие вещи тогда были гораздо более «настоящими», чем сейчас. Нынче мы живем по принципу «бери от жизни ВСЕ!». А нам хотелось снять кино о людях, живших по принципу «отдай для жизни ВСЕ», для которых «последний айфон» или ботинки из новой коллекции не были пределом мечтаний. И не потому, что их (айфонов и ботинок) не было, а потому что этих людей интересовали материи другого рода. Хотелось пропеть гимн нашим бабушкам и дедушкам, таким вот людям с горящими глазами, как наш герой Сергей Лыков. Теперь таких людей не хватает, поэтому, наверное, и болит. А нам бы хотелось, чтобы наступило понимание, что прически, прикиды и итальянская крокодиловая обувь в нашей жизни иногда становятся гораздо менее нужными, чем простые шерстяные носки. «.

К счастью, люди с горящими глазами, болеющие за свое дело, есть и сейчас — и команда, работавшая над фильмом, вполне подходит под это определение. «Этот фильм делали настоящие фанаты кино, — говорит режиссер. — Оператор Слава Булаковский с его живой всевидящей камерой, мой друг, и сердце, и глаза. Художник — Костя Пахотин, рвущий себе спину нервы в течение всего съемочного периода и дико переживающий за все наши «ракетные ляпы». Художники по гриму и костюму, второй режиссер и оператор — все рвали жилы, и, поверьте, не за деньги и без оглядки на Трудовой кодекс. И только благодаря самоотверженности нашей группы мы успели в срок, хотя временами мне казалось, что это абсолютно нереально. В общем, все получилось так, как это часто бывает в кино: в этой работе мы в чем-то — в маленьком макете, в мини-модельке — повторили судьбу наших ракетчиков, взявшихся за большое дело в нереальные сроки, под бдительным оком, но с огромным желанием».

Сегодня артист театра «Современник» Владислав Ветров востребован как никогда. В кино мы знаем его Василия III из «Ивана Грозного», он сыграл Чехова в фильме Марлена Хуциева «Невечерняя», в театре работал с лучшими режиссерами — Анджеем Вайдой, Кириллом Серебренниковым, Михаилом Буткевичем. А недавно исполнил одну из главных ролей в многосерийном фильме «Кедр» пронзает небо» и, по признанию режиссера Александра Баршака, «сделал это тонко — и страшно, и смешно».

— Владислав, у вас в «Кедре» очень интересный персонаж – этакий чувствительный чекист со слабым сердцем. Он подличает, доносит, обрекает людей на смерть, но чрезвычайно при этом переживает, капли сердечные пьет. Расскажите, как шла работа над образом?

— В процессе съемок линия персонажа постепенно развивалась, росла – мы фантазировали каждый раз, не единожды обдумывали каждую сцену, репетировали. Я придумал такое существо, у которого сразу, если он пытается сделать что-то неправильное – стучит на товарищей, предает, – страдает здоровье. То ухо прострелит, то сердце схватит, то он падает в припадке, то нервный тик начинается. Сама природа против того, что он делает, и наказывает его на каком-то кармическом уровне. Фуджиев мнит себя разведчиком, думает, что рожден для разведывательной работы за рубежом, и идет против своей природы, а та ему за это мстит. Это было интересно играть, и мне кажется, должна получиться неплохая роль. Я не думаю, что это будет совсем черный-черный человек, за которым скучно наблюдать. Он разный. У него и любовная линия есть.

— Наверняка такая же непростая, как он сам?

— Фуджиев оженил супругу товарища своего, его ребенка воспитал, а его самого отправил в лагерь и въехал в его квартиру. Очевидный злодей, но сделан так весело!

— «Кедр» пронзает небо» посвящен первому полету человека в космос. А вы когда-нибудь мечтали о небе? Ведь ваш отец — военный летчик, мама — авиационный технолог…

— Конечно. Я вырос, играя приборами из самолета. «Кедр» мы снимали под Киевом в открытом музее авиации, и я нашел реактивные самолеты, на которых папа воевал в Корее, МиГ-15, МиГ-17. Нахлынули всевозможные воспоминания, потому что я уменьшенными их копиями играл дома. Такими самолетиками оловянными, с которыми пилоты на земле проигрывали предстоящие полеты в воздухе, — кто куда летит, где какие виражи. Одно время я ни о чем ином, кроме неба, и не мыслил, но маме хватило переживаний из-за папы, поэтому она запретила об этом даже думать и старшему брату, и мне – пришлось повиноваться.

— Режиссер говорит, что вы сыграли само время, передали суть сталинской эпохи. Как вам это удалось?

— На самом деле, я люблю играть и не думать о каком-то политическом или социальном подтексте. Я играл интуитивно. Между актером интуитивным и актером школы – огромная пропасть. Я пытаюсь слушать и исходить из того, что я вижу и слышу. Тем и хорош альянс с Баршаком, что можно все придумывать, созидать, фантазировать. Вообще, я считаю Александра, несмотря на его молодость, очень серьезным художником и потрясающим человеком. И был бы рад встретиться с ним в другом проекте.

— К вопросу о школе: насколько я знаю, вы «университетов не кончали» – во всяком случае, театральных.

— Ну да, и слава Богу. Авансом знаний не получишь на этом поприще. Считаю, что к теории надо обращаться лишь по мере возникновения надобности. В человеке должна быть «игралка», он играть должен. Мы всё умеем. Но только с возрастом начинаем себе разрешать поступать так, а не иначе, считать так, как считаем нужным. Нам не нужен кто-то, кто разрешил бы нам играть. Педагог формирует твои убеждения в профессии. С этим надо быть предельно внимательным.

— Значит, у вас самого нет соблазна заняться преподаванием?

— На курсе Кирилла Серебренникова я проводил три занятия по импровизации. Я никогда так не волновался, как в тот момент, когда перешагнул порог школы-студии МХТ. Это было что-то запредельное. Сидят студенты, записывают за мной, слушают. Чувствуешь огромную ответственность за то, что ты это втюхиваешь. Это же твои личные наблюдения, впечатления от профессии, а индивидуальности-то разные… Ну, прочитал мастер-класс, показал, что есть такое направление, и хорошо. А вот провести их от первого курса до последнего – тут надо не оступиться и вовремя сказать человеку какие-то больные вещи, я так не могу. Помогать я помогаю, а вот что-то менять кардинально, советовать… Я и сам не советую и не понимаю, когда кто-то имеет наглость подходить к коллегам и советовать. Даже пытаюсь остановить, это неприемлемо.

— И сами ничьих советов никогда не слушали?

— Советы слушал внимательно, но, по большому счету нового ничего не узнавал. Просто то, что было открыто самим собой на практике, искало подтверждения в ком-то более авторитетном, чем я сам. Я уверен, что все знания уже лежат в нас, только у кого-то надо спросить разрешения, чтобы их реализовать. Парадокс советского человека.

— По кому же все-таки «сверяли» свои наблюдения? Кто для вас авторитет в профессии?

— Это Александр Кайдановский, Михаил Буткевич – уникальный человек, который отчасти имеет отношение к воспитанию такого мастера, как Анатолий Васильев, это сам Васильев, Савва Кулиш, удивительный Марлен Хуциев, Анджей Вайда, Кирилл Серебренников, Геннадий Тростянецкий, многие другие.

— Очень многие актеры, даже окончившие театральные училища, не могут пробиться дальше массовки, а вам, хоть и поночевав на московских вокзалах и в рижских офисах, удалось в конце концов стать ведущим актером одного из лучших российских театров. А история вашего знакомства с кино вообще невероятна и удивительна. В чем тут секрет? Действительно достаточно одного таланта и везения для успеха?

— Упорная моя кость и природная моя злость – только этим я и преодолевал ситуацию. Иного я и не предполагал: ну тянет меня в эту сторону – что тут сделаешь? Ради этого я и готов был претерпеть достаточно сильные драматические моменты своей истории. Не ходить по головам, а именно претерпеть. Зеркало жизни сразу не срабатывает, с задержкой какой-то. Увидел себя в другом качестве – изволь подождать, пока это зеркало сообразит и отразит тебя таким, каким ты себя видишь в будущем. Это называется целеполаганием, намерением. Согласитесь, это все-таки нереально: мальчик из города Таганрога, мечтая о съемках в каком-нибудь фильме, не предполагал, что его в какой-то картотеке найдут на Ленинградской студии. И через какое-то время он оказывается в Баден-Бадене, в фильме «Дымъ», в окружении таких артистов, как Татьяна Васильева, Станислав Любшин. И я играю главную роль, и все это за рубежом, и это приключение не кончается, потому что три серии, а тогда снимали долго, около полутора лет – это чудеса, такого не бывает! И это все потому, что ты определил туда цель, все остальное уже получается само собой.

— А помните свою самую первую театральную роль?

— Это был ввод в пьесу «Материнское поле» по Чингизу Айтматову. Я играл слепого солдата, который возвращается с войны и говорит «все вернутся, все вернутся» — вот и все. Переживание высшего порядка, на самом деле. Много лет прошло, но я иногда до сих пор тыкаюсь, как слепой солдат на войне: бывает такой материал, такие встречи, неблагодатные для художественного результата – приходится воевать вслепую.

— Если говорить о хорошем материале, какие свои роли считаете самыми удачными?

— У меня не так много ролей, которыми я дорожу и которые во мне что-то переворачивали. За всю жизнь могу насчитать не более пяти работ, за которые мне не стыдно. И в основном это кинематографические роли: Тимирев в «Адмирале», Василий III у Эшпая в «Иване Грозном», негодяй и ******** Фуджиев в «Кедре», ну и в театре пара ролей. Там все же многое зависит от твоего сегодняшнего состояния и мироощущения – может получиться, может не получиться.

— А провалы случались? И с чем они были связаны?

— Провал был с «Бесами» у Вайды, потому что излишне слушал режиссера. Когда он уехал, я просто занялся диалогами, партнерами, смыл тот грим, который он мне выдумал, и все-таки доверился себе. Когда-то Иннокентий Михайлович Смоктуновский крестил меня на актерский путь, я вопросы глупые ему задавал, мучил его, а он сказал: да всегда я был такой, какой был, всегда! На самом деле доверие к себе – вот все, к чему мы идем. Надо взять ответственность на себя и сказать: да, я так думаю. Что хотите делайте со мной – я так вижу, так делаю, потому что я художник – не надо ориентироваться ни на кого. У каждого свой мир, свои тараканы. Есть читатели, есть писатели – надо определиться, кто ты.

— Не могу не спросить о роли Чехова в фильме Марлена Хуциева. Съемки начались много лет назад, а до массового зрителя лента так и не дошла.

— Чехов – моя болевая точка. Я вижу, что с годами Чеховых на экране появляется все больше. Если б фильм вышел тогда, в 2003-2004 году, был бы показан на Венецианском фестивале, куда его приглашали, наверное, жизнь у меня сложилась бы по-другому. Я не видел ничего, из того, что снято, поскольку снималось на пленку. Я знаю, что Марлен Мартынович собрал два ролика по 40 минут, показывает их на фестивалях, встречах, на родине Чехова. Я как-то встретил его случайно, говорит – будем доснимать. Но как меня склеить-то можно с 2002 годом? Он сам автор, а пока автор жив – сценарий гибок. И я жду, когда он меня пригласит. Хотя во мне уже что-то как-то… не так. Я посмотрел всего восемь минут, ролик на юбилее Марлена Мартыновича в Доме кино – впечатление это произвело колоссальное, и на людей в зале, и на меня. Действительно, я очень похож в гриме на оригинал, удивительная манера съемки, достаточно спокойные по сравнению с сегодняшним днем планы, долгие. Но они дают ощущение документального кино, хроники – это очень интересно посмотреть. Однако когда мы это увидим, неизвестно…

— Ваша жена Екатерина Кирчак – тоже актриса. Доводилось сниматься или играть на одной сцене вместе?

— Увы, нет. Какой-то эпизод был еще на заре наших отношений у Кирилла Серебренникова, но, по-моему, он так и не вошел в фильм. Не сводит судьба. Хотелось бы, конечно, но кому-то надо с сыном сидеть, Севушка еще маленький.

— Что считаете своим главным достижением в жизни?

— Главное достижение, конечно же, дети. У меня четыре Ветрова, и все они похожи. Дочь Анастасия, сын Данила, его сын Ярослав и его трехлетний дядя Всеволод. В них что-то одно во всех сидит внутри, одна доминанта. Это чудо и большое счастье.

Владислав Ветров родился 9 февраля 1964 года в военном городке Цхакая на территории Грузинской ССР в семье летчика. По настоянию родителей окончил Таганрогский радиотехнический институт. Работал в Таганрогском драматическом театре, Рижском театре русской драмы и Ростовском академическом театре драмы им. Горького, где сыграл ряд ведущих ролей. Был принят в труппу театра «Современник» в 2002 году, после непродолжительной работы в «Школе драматического искусства» Анатолия Васильева.

Заслуженный артист России (1998). Член Союза театральных деятелей России, Член союза кинематографистов России, Член гильдии актеров кино России. Автор пьес «Шугар фри», «Петунья под стеклышком», «Идеальная пара», киносценария «Куба далеко».

Источник