Луны Солнечной системы

Доктор педагогических наук Е. ЛЕВИТАН.

У истоков открытия лунного мира

Очень долго наша Луна была единственным известным спутником планеты в Солнечной системе. Свою уникальность она потеряла, когда в 1610 году Галилей с помощью изготовленного им небольшого телескопа открыл четыре спутника Юпитера. Названия галилеевых спутников — Ио, Европа, Ганимед и Каллисто — сейчас известны многим.

В XVIII веке В. Гершель открыл не только планету Уран, но и его спутник Титанию, а также спутники Сатурна — Мимас и Энцелад. В XVII веке были открыты спутники Сатурна — Титан, Япет, Рея и Тефия.

Коллекция лун существенно пополнилась в XIX веке: два спутника Марса — Фобос и Деймос; спутники Сатурна — Гиперион и Феб; спутник Нептуна — Тритон.

В ХХ веке наблюдения за планетами, выполняемые наземными обсерваториями, оборудованными новейшими приборами, привели к открытию еще ряда спутников Юпитера — Гималия, Элара, Пасифе, Синопе, Лиситея, Карме, Ананке, Леда, Теба; Сатурна — Янус, Елена; Урана — Миранда, Корделия, Калибан и Сикоракс; Нептуна — Нереида и, наконец, Плутона — Харон.

Успешные полеты автоматических межпланетных станций США «Вояджер-1» и «Вояджер-2» 25 лет назад дополнили систему спутников Юпитера открытием Метиды, Адрастеи; спутников Сатурна — Атлас, Прометей, Пандора, Эпиметий, Телесто, Калипсо; Урана — Офелия, Бианка, Крессида, Дездемона, Джульетта, Порция, Розалинда, Пак. Система Нептуна тоже обогатилась новыми именами — Наяда, Таласса, Деспина, Галатея, Ларисса и Протеус.

Итак, таблица лун Солнечной системы сегодня включает свыше 60 названий. Весьма вероятно, что она будет еще дополнена (существенно или не очень — покажет время).

Как выбирают имена для лун

Любители астрономии и еще более многочисленные любители отгадывать кроссворды постоянно проявляют интерес к названиям спутников планет. И интересуют их не только число букв, образующих название, но и происхождение имени, и почему именно оно выбрано для спутника. В некоторых случаях это бывает довольно очевидным. Например, Фобос («Страх») и Деймос («Ужас») — это имена сыновей римского бога войны Марса. Спутникам планеты Марс такие имена придумал их первооткрыватель — Эсаф Холл. Галилеевым спутникам тоже вполне подходят имена, которые им дал астроном Симон Мариус (1614 г.): царевны Ио и Европа, как и нимфа Каллисто (вспомните миф о Большой Медведице), были возлюбленными Зевса — греческого бога, культ которого слился с культом главного бога римлян — Юпитера. А Ганимед был виночерпием у Зевса. С легкой руки Мариуса имена героев античной мифологии стали широко распростра няться в открываемом мире лун.

Большинство из негалилеевых спутников Юпитера тоже были названы в честь мифологических героев. Например, Амальтея (кормилица Зевса), Адрастея (нимфа, кормившая Зевса молоком козы), Элара и Лиситея (возлюбленные Зевса), Пасифе (одна из дочерей Зевса). Исключение составляют Синопе (он получил свое имя по названию города на берегу Черного моря) и еще несколько спутников Юпитера, открытых сравнительно недавно.

В семействе спутников Урана немало таких, которые носят имена героев пьес Шекспира: Оберон (царь эльфов), Титания (жена Оберона), Ариэль (дух воздуха). В наши дни, когда были обнаружены два новых спутника Урана, их назвали Калибан и Сикоракс — именами персонажей из шекспировской драмы «Буря»: Калибан — грубый мужлан, имя, ставшее нарицательным; Сикоракс — злая ведьма, мать Калибана. Столь нелестные имена были даны спутникам Урана за их «строптивый характер»: они в этой системе вращаются вокруг планеты в обратном направлении и имеют сильно вытянутые орбиты. А Сикоракс еще и своеобраз ный рекордсмен: у него самый большой период обращения среди всех спутников Солнечной системы. Год там равен 1289 дням.

Нептун получил свое имя в честь римского бога морей и естественно, что он окружен соответствующей свитой спутников: Тритон — сын Нептуна (в греческой мифологии — Посейдона), Нереида (одна из нимф Посейдона). Спутники, открытые всего 10 лет назад, тоже вписались в свиту Нептуна. Появилась Наяда (наяды — нимфы источников, ручьев, родников). А Ларисса — аргосская нимфа, возлюбленная Посейдона; Галатея — нереида, одно из морских божеств. Словом, все эти персонажи античной мифологии имеют отношение к владыкам океанов, морей и рек.

Спутник Плутона (бога подземного царства) тоже получил имя довольно мрачное — Харон, это перевозчик душ умерших людей через реку забвения в подземном царстве.

Из истории открытия лун

«Не то дорого знать, что Земля круглая, а то дорого знать, как дошли до этого», — говорил Л. Н. Толстой. Вот и для большинства любителей астрономии, наверное, интереснее всего узнать, как же удалось открыть спутники далеких планет.

Эти открытия берут свое начало от первых наблюдений Галилея с самым простым телескопом и продолжаются в наши дни, в ультрасовременных наземных обсерваториях и на околоземных и межпланетных автоматических станциях.

Особую роль современные космические аппараты сыграли в исследовании физической природы и планет, и спутников. Позволили сделать открытия, практически недоступные даже самой совершенной наземной астрономической технике.

Полеты к Луне начались 40 лет назад. Люди старшего поколения хорошо помнят, каким событием был полет каждого из первых советских «лунников». Например, «Луна-3» в октябре 1959 года передала на Землю первые в мире фотографии обратной стороны Луны. С помощью «Луны-9» земляне получили первые панорамы лунного ландшафта. И тогда все с облегчением убедились, что на Луне не оказалось опасного для полетов космических аппаратов и космонавтов глубокого слоя пыли. Наша «Луна-10» и серия американских «Лунар Орбитер» стали первыми искусственными спутниками Луны, и это позволило составить ее детальные карты.

Величайшим событием стала серия американских экспедиций на Луну по программе «Аполлон». «Аполлон-11» высадил на Луну первых землян. Это произошло 20 июля 1969 года. Потом на Землю были доставлены образцы лунного грунта. А раздобыли их не только американские астронавты, но и наш космический корабль «Луна-16».

Полеты советских лунников и многочисленных американских автоматических и пилотируемых кораблей необычайно расширили знания о внутреннем строении Луны, о возрасте лунных пород, о происхождении Луны. Дали важную информацию о лунном ландшафте и даже о том, что на Луне есть лед. Это открытие сделано совсем недавно с помощью американских аппаратов «Клементина», а затем и «Лунар Проспектор». В настоящее время они продолжают исследования Луны с полярной окололунной круговой орбиты высотой около 40 км. «Лунар Проспектор» запущен в январе 1998 года, и его программа рассчитана до начала 2000 года.

Космические исследования спутников Марса навсегда рассеяли романтические гипотезы о том, что Фобос и Деймос якобы когда-то были построены марсианами. Наши космические аппараты серии «Марс» и американские межпланетные станции (особенно «Маринер-9») сделали множество снимков Фобоса и Деймоса с очень близкого расстояния. На снимках отчетливо видны многочисленные кратеры и полосы вполне естественного происхождения. Двум кратерам на Деймосе присвоены имена писателя Свифта и философа Вольтера, которые совершенно непонятным, поразительным образом еще в середине XVIII века предсказали, что у Марса должны быть два спутника.

Автоматических межпланетных станций, направленных к далеким планетам-гигантам, было пока всего лишь пять. Это американ-ские аппараты «Пионер-10», «Пионер-11», «Вояджер-1», «Вояджер-2» и «Галилей». С их помощью удалось открыть более 20 не известных ранее лун далеких планет.

«Пионер-10» (запущен в марте 1972 года) впервые приблизился к Юпитеру и сфотографировал гигант-скую планету с расстояния около 130 тыс. км. Подойти ближе было опасно из-за мощных радиационных поясов Юпитера, они способны вывести из строя научную аппаратуру межпланетной станции. «Пионер-11» приблизился к Юпитеру в декабре 1979 года, тоже сделал снимки и направился к Сатурну. Обе эти станции сейчас уже покинули пределы Солнечной системы и продолжают свой бесконечно длительный полет в межзвездном пространстве, неся на борту послания к внеземным цивилизациям.

«Пионеры» не открыли новые спутники Юпитера. Эта честь выпала на долю двух «Вояджеров»: один стартовал в августе, другой — в сентябре 1977 года. «Вояджер-2» исследовал Юпитер с расстояния менее 650 тыс. км, а к Ганимеду (самому крупному спутнику в Солнечной системе) подошел очень близко — 62 тыс. км. «Вояджер-1» прошел от Юпитера на расстоянии 280 тыс. км и тоже приближался к нескольким большим спутникам Юпитера. Оба аппарата собрали и передали на Землю много новых научных данных о Юпитере и его спутниках. Прежде чем навеки проститься с Солнечной системой, еще поработали вблизи Сатурна, Урана и Нептуна. Передали изображения этих далеких планет и их спутников (как известных ранее, так и впервые обнаруженных).

Автоматическая межпланетная станция «Галилей», стартовавшая в октябре 1989 года, тоже была направлена главным образом на исследование системы Юпитера, но траекторию полета для нее выбрали чрезвычайно сложную: приближение к Венере, неоднократные возвращения к Земле, попутные исследования Луны, сближение с астероидами Гаспра и Ида, длительный полет возле пояса астероидов, а уж потом — исследование Юпитера (с помощью спускаемого аппарата) и его спутников (с очень близкого расстояния).

Работа «Галилея» будет продолжаться до ноября 1999 года. Еще предстоят новые сближения с Каллисто и Ио.

Каждая из всех этих далеких лун неповторимо интересна. Новых данных чрезвычайно много. Расскажем лишь о «самом-самом».

О вулканизме на Ио — спутнике Юпитера — сейчас уже широко известно. К концу 1998 года на Ио обнаружено не менее 30 вулканов, причем активность некоторых из них поразительна. Например, из кратера вулкана Пиллан столб изверженных пород поднимался в высоту до 120 км. Температура извергаемой лавы здесь на 600 о превышает температуру земной лавы. Изверженные материалы покрыли площадь около 130 тыс. км.

По изменению частоты радиосигналов, поступающих с борта межпланетной станции «Галилей», ученые сделали вывод о том, что у Ио есть плотное металлическое ядро, окруженное мантией и корой. А при таком устройстве небесное тело может иметь собственное магнитное поле. Показания бортового магнитометра подтверждают, что оно действительно есть. На Ио обнаружены явления, сходные с полярными сияниями (это может быть результатом «электрической связи» Юпитера и Ио).

На сделанных с близкого расстояния снимках Европы — самого маленького из галилеевых спутников — видны гигантские ледяные полосы, протяженные горные хребты, нагромождения льда. Получены свидетельства явной геологической активности недр Европы. А еще данные о том, что между толстой ледяной корой и каменным ядром, вполне вероятно, существует огромный океан глубиной до 50 км. И тут же была предложена гипотеза, согласно которой там, в вечной темноте, под слоем льда будто бы существуют какие-то формы жизни (например, сообщества микроорганизмов). И хотя пока еще нет никаких достоверных данных даже о существовании микроорганизмов на Европе, уже появились другие гипотезы о том, что на крупноплановых фотографиях поверхности этого спутника мы видим не трещины в ледяной оболочке, а трубы или магистрали, проложенные жителями спутника Юпитера. Но это лишь фантазии, а нужны достоверные научные данные. Поэтому НАСА планирует в 2003 году продолжить космические исследования Европы. Известно ведь, что в Антарктиде (в районе станции «Восток») наши ученые обнаружили огромное подледное озеро. Оно тоже может стать хорошим полигоном для поиска разгадки тайн океана на далекой Европе.

У некоторых спутников Сатурна, Урана и Нептуна обнаружена атмосфера, например у Титана — самого крупного спутника Сатурна. Оказалось, что он окружен мощной, толщиной в 200 км, атмосферой (давление у поверхности более 1,5 атмосферы), состоящей из азота с небольшой примесью метана. На поверхности Титана, возможно, есть океан из жидких углеводородов (этан, метан).

Атмосфера открыта и у Тритона — спутника Нептуна. Она тоже в основном состоит из азота и метана. Атмосфера неплотная, ее давление у поверхности Тритона в десятки тысяч раз меньше, чем на Земле. Поразительны замеченные на Тритоне почти 10-километровые гейзеры, которые бьют, как полагают ученые, из подледных бассейнов жидкого азота.

К Харону, открытому совсем недавно спутнику самой далекой планеты, пока еще не приближался ни один космический корабль. Но проекты полетов уже разработаны. В 1993-1994 годах систему Плутон — Харон исследовали с борта космического телескопа имени Хаббла, что позволило получить некоторые физические характеристики Харона.

Наиболее интересные данные о спутниках планет приведены в таблице, а дополнительные сведения любо-знательные могут найти в научно-популярном журнале РАН «Земля и Вселенная» № 3, 1999 г.

Итак, мы, живущие в ХХ веке, стали свидетелями эпохи открытия мира лун. Очень многое о планетах и их лунах ученым удалось узнать в последние десятилетия, но, вероятно, самые интересные открытия еще впереди.

Одиночками, не имеющими своих лун, оказались только Меркурий и Венера. Двойными планетами, то есть имеющими по одному спутнику, который по размерам соизмерим с планетой, ученые назвали Землю — Луну и Плутон — Харон. У остальных планет по несколько спутников. Больше всех у Урана и Юпитера. Свои луны оказались даже у некоторых астероидов. Например, луна Дактиль у астероида Ида. Есть спутник и у Диониса, того самого, который в октябре 1984 года оказался на опасно близком расстоянии от Земли — не более 17 млн. км.

Источник

Луны солнечной системы названия по порядку

Радиус = 1 738 км

Большая полуось орбиты = 384 400 км

Орбитальный период = 27,321661 суток

Эксцентриситет орбиты = 0,0549

Наклон орбиты к экватору = 5,16

Температура поверхности = от — 160° до +120° С

Сутки = 708 часов

Расстояние до Земли = 384400 км

Луна — естественный спутник Земли . Самый близкий к Солнцу спутник планеты.

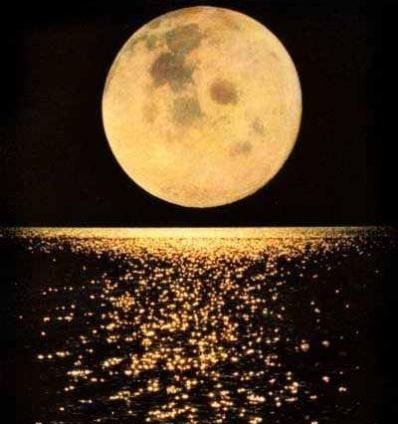

Луна, конечно, была известна с доисторических времен. Это второй самый яркий объект в небе после Солнца. Поскольку Луна обращается по орбите вокруг Земли раз в месяц, угол между Землей, Луной и Солнцем изменяется; мы наблюдаем это явление как цикл Лунных фаз. Период времени между последовательными новыми лунами составляет 29.5 дней (709 часов).

Благодаря ее размеру и составу Луну иногда относят к планетам земной группы наряду с Меркурием, Венерой, Землей и Марсом.

Впервые Луну посетил Советский космический корабль Луна — 2 в 1959 году. Это единственное неземное тело, на котором побывал человек. Первая посадка произошла 20 июля 1969 года; последняя — в декабре 1972 года. Луна также единственное небесное тело, образцы которого были доставлены на Землю.

Гравитационные силы между Землей и Луной вызывают некоторые интересные эффекты. Наиболее очевидный из них — морские приливы и отливы. Гравитационное притяжение Луны более сильное на той стороне Земли, которая повернута к Луне, и более слабое на противоположной стороне. Поэтому поверхность Земли, и особенно океаны, вытягиваются по направлению к Луне. Если бы мы взглянули на Землю со стороны, мы увидели бы две выпуклости, и обе они направлены в сторону Луны, но находятся на противоположных сторонах Земли. Этот эффект намного более силен в океанской воде, чем в твердой коре, так что выпуклость воды больше. А так как Земля вращается намного быстрее, чем Луна перемещается по своей орбите, перемещение выпуклостей вокруг Земли один раз за день дает две высших точки прилива в день.

Хотя Луна и вращается вокруг своей оси, она всегда обращена к Земле одной и той же стороной. Дело в том, что Луна совершает один оборот вокруг своей оси за то же самое время (27.3 суток), что и один оборот вокруг Земли. А поскольку направление обоих вращений совпадает, противоположную ее сторону с Земли увидеть невозможно.

Впервые астрономам удалось заглянуть на обратную сторону Луны в 1959 г., когда советская станция «Луна-3» пролетела над ней и сфотографировала невидимую с Земли часть ее поверхности. Обратная сторона Луны представляет собой идеальное место для астрономической обсерватории. Размещенным здесь оптическим телескопам не пришлось бы пробиваться сквозь плотную земную атмосферу. А для радиотелескопов Луна послужила бы естественным щитом из твердых горных пород толщиной 3500 км., который надежно прикрыл бы их от любых радиопомех с Земли.

Толщина коры Луны в среднем составляет 68 км, изменяясь от 0 км под лунным морем Crisium до 107 км в северной части кратера Королева на обратной стороне. Под корой находится мантия и, возможно, малое ядро (радиусом приблизительно 340 км и массой, составляющей 2% массы Луны). В отличие от мантии Земли мантия Луны только частично расплавленная. Любопытно, что центр масс Луны располагается примерно в 2 км от геометрического центра в направлении к Земле. На той стороне, которая повернута к Земле, кора более тонкая.

Большинство кратеров на обращенной к нам стороне названо по имени знаменитых людей в истории науки, таких как Тихо Браге, Коперник и Птолемей. Особенности ландшафта на обратной стороне имеют более современные названия типа Аполлон, Гагарин и Королев — в основном это русские названия, так как первые снимки были сделаны Советским кораблем Луна-3. В дополнение к этим особенностям на обратной стороне Луны расположен огромный бассейн кратеров величиной 2250 км в диаметре и 12 км глубиной — это самый большой бассейн, появившийся в результате столкновения, в Солнечной системе, и Orientale в западной части видимой стороны (его можно видеть с Земли; на снимке справа — в центре), который является отличным примером много-кольцевого кратера.

До того, как Аполлон собрал образцы, ученые ничего не знали о том, кoгда и как образовалась Луна. Было три принципиальных теории: Луна и Земля сформировались в одно и то же время из Солнечной Туманности; Луна откололась от Земли; Луна сформировалась в другом месте и впоследствии была захвачена Землей. Но новая и детальная информация, полученная путем детального изучения образцов с Луны, привела к следующей теории: Земля столкнулась с очень большим объектом (столь же большим, как Марс, или даже больше) и Луна сформировалась из выбитого этим столкновением вещества. Есть еще детали, которые требуют доработки, но именно эта теория столкновения на сегодняшний день является широко принятой.

Луна не имеет магнитного поля. Но некоторые из горных пород на ее поверхности проявляют остаточный магнетизм, что указывает на то, что, возможно, в ранней истории у Луны было магнитное поле.

Не имеющая ни атмосферы, ни магнитного поля, поверхность Луны подвержена непосредственному воздействию солнечного ветра. В течение 4 миллиардов лет водородные ионы из солнечного ветра внедрялись в реголит Луны. Таким образом, образцы реголита, доставленные Аполлоном, оказались очень ценными для исследования солнечного ветра. Этот лунный водород также может быть использован когда-нибудь как ракетное топливо.

На Луне даже невооруженным глазом различимы темные, относительно ровные участки, называемые «морями«, и разделяющие их более светлые — «материки«, или «континенты«. На долю последних приходится немногим более 83% площади поверхности Луны. Поверхность «материков» гориста, ее уровень выше, чем у «морей», и разность средних высот достигает 2,3 км. Уровень в круговых «морях» в районах несколько повышенной плотности лунной породы (в так называемых масконах) обычно более чем на километр ниже, чем у «морей» неправильной формы и уступает 4 км максимальной высоте «материков». Поверхность Луны покрыта большим числом кольцевых структур — кольцевыми горами (цирками) и кратерами ударного (метеоритного) происхождения. Видимые на поверхности линейные структуры — борозды, разломы и складки — являются свидетельствами тектонических процессов на Луне.

Луна движется вокруг Земли по почти эллиптической орбите со средней линейной скоростью 3683 км/ч (1,02 км/с). Минимальное расстояние от Земли 363300 км, максимальное — 405500 км. Плоскость орбиты Луны наклонена к плоскости эклиптики на угол 5°08″43″. Период орбитального движения (сидерический период обращения) 27,32166 земных суток, что совпадает с периодом осевого обращения Луны, благодаря этому Луна всегда обращена к Земле одним и тем же полушарием (так называемая видимая сторона Луны). Из-за того что движение Луны по орбите не является равномерным, а также из-за наклона плоскости экватора к плоскости ее орбиты, с Земли можно наблюдать несколько более чем половину (59%) поверхности Луны.

Видео YouTube

Период обращения Луны относительно Солнца (синодический период) составляет 29,53 суток, так что лунный день и лунная ночь длятся почти по 15 суток. В течение лунного дня поверхность Луны нагревается, а ночью охлаждается; температура на поверхности Луны меняется от 400 до 100 К. Наиболее тщательно исследовалось гравитационное поле Луны, что объясняется не только потребностями космонавтики, но и дает важную информацию об особенностях строения Луны. Эти исследования выявили не центральность гравитационного поля, обусловленную неоднородностью плотности недр. Ускорение силы тяжести на поверхности Луны составило 1,623 м/ с 2

Магнитное поле Луны по имеющимся оценкам является весьма слабым и составляет примерно 0,1% магнитного поля Земли, что соответствует напряженности магнитного поля, не превышающей 0,5 гамм. Электрическое поле у поверхности Луны не измерялось, но существуют теоретические указания на то, что из-за значительного приливного воздействия со стороны Земли внутри Луны должно произойти перераспределение электрических зарядов, приводящее к образованию над ее поверхностью электрического поля с напряженностью в некоторых точках порядка киловольта на метр.

Не так давно возникла четвёртая теория, которая и принята сейчас как наиболее правдоподобная. Эта гипотеза гигантского столкновения. Основная идея состоит в том, что, когда планеты, которые мы видим теперь, только ещё формировались, некое небесное тело величиной с Марс с силой врезалось в молодую Землю под скользящим углом. При этом более легкие вещества наружных слоёв Земли должны были бы оторваться от неё и разлететься в пространстве, образовав вокруг Земли кольцо из обломков, в то время как ядро Земли, состоящее из железа, сохранилось бы в целости. В конце концов это кольцо из обломков слиплось, образовав Луну. Теория гигантского столкновения объясняет, почему Земля содержит большое количество железа, а на Луне его почти нет. Кроме того, из вещества, которое должно было превратиться в Луну, в результате этого столкновения выделилось много различных газов — в частности кислород.

Теория раскола предполагает, что Луна изначально была частью Земли, но откололась от нее в ранний период истории Солнечной системы из-за быстрого вращения Земли. Однако здесь возникает столько проблем с точки зрения механики, что в наши дни мало кто принимает эту теорию всерьез.

Если гипотеза о расколе верна, то приходится допустить, что период вращения Земли был не двадцать четыре часа, а всего три. Но в этом случае угловой момент системы Земля-Луна должен был быть вдвое больше своего нынешнего значения (что следует из физического закона сохранения углового момента). Однако угловое движение системы Земля-Луна гораздо меньше. Теория раскола также предполагает, что орбита Луны должна находиться в экваториальной плоскости Земли. На самом же деле орбита Луны расположена под углом 28,5 градусов к экватору.

И, наконец, вряд ли Луне и Земле удалось бы уцелеть в разрушительных катаклизмах приливного происхождения, которые непременно сопутствовали бы процессу раскола (например, испарение земной коры, разрушение Луны вследствие гравитационной неустойчивости).

Другая гипотеза утверждает, что Луна изначально вращалась вокруг Солнца по своей собственной орбите и затем была «захвачена» земным притяжением. В защиту этого предположения еще совсем недавно выступал Кадоган ( Cadogan, 1983). Однако, Гоулд (Gold, 1975, с.26) оспаривает гипотезу захвата на том основании, что подобный процесс совершенно неправдоподобен, хотя теоретически и возможен. Тэйлор (Taylor, 1987, с.474) говорит: «Гипотезы, согласно которым Земля «захватила в плен» уже сформировавшуюся Луну, больше не рассматриваются всерьез. Во-первых, они сталкиваются с серьезнейшими динамическими проблемами, во-вторых — не объясняют экзотическую геохимию Луны».

Трудно даже представить, каким образом скорость движения Луны могла уменьшится настолько, чтобы «захват» ее Землею стал возможен. Но даже если бы ученым и удалось открыть этот механизм, главный вопрос — как образовалась Луна до захвата — оставался бы открытым. Он-то и подводит на к третьей теории.

Эта теория гласит, что Земля и Луна независимо друг от друга образовались из срастающихся частиц пыли в конденсирующейся туманности. Идея эта, однако, встречает на своем пути множество непреодолимых трудностей. Так, Штайдль ( Steidl, 19796 с.104) отмечает: в экспериментальных условиях силикатные частицы при столкновении почти всегда — даже на малых скоростях — имеют тенденцию к распаду на более мелкие фрагменты, а вовсе не к сращиванию. Нетрудно убедиться, что процесс конденсации, способный вовлечь достаточно большое количество вещества, должен был начаться с объекта, равного Луне по размеру. Конечно же, такой процесс никак не может объяснить происхождение самой Луны!

Кадоган подводит следующий итог: «Ни одна из теорий происхождения Луны не имеет преимущества перед остальными. Проблема в том, что у нас слишком много предположений и слишком мало фактов. Все это происходило настолько давно, что ни одну из гипотез невозможно проверить».

Сверхестественное сотворение Луны

В противовес описанным выше эволюционным теориям, Библия учит нас, что Луна была создана Богом (Пс. 32:6, Евр.11:3, Быт.1:16).

Правильная и стабильная орбита Луны, лунный свет ночью, цикл лунных фаз, с незапамятных времен являющийся для человечества основой календаря — все это говорит об уникальном замысле Создателя и подтверждает Библейский подход к вопросу о происхождении Луны ( DeYoung, 1979). Креационные теории происхождения Луны гораздо убедительнее (см., напр., Humphreys, 1984, сс. 144-5 — выступление на креационной дискуссии о притяжении Луны). Это не значит, что у креационистов уже есть ответы на все вопросы — впереди еще очень много исследовательской работы. Так, сейчас перед учеными-креационистами стоит проблема — объяснить обширную лунную эрозию с точки зрения краткой временной шкалы.

Так или иначе, все естественные теории происхождения Луны противоречат научным данным; и в то время как ученые-униформисты ищут все новые и новые гипотезы, креационисты могут с уверенностью предсказать, что все они не выдержат испытания. В Притчах 1:7 сказано: «Начало мудрости — страх Господень».

По мнению ряда ученых, в далеком прошлом, примерно 4,5 млрд. лет назад, наша, тогда еще юная Земля пережила чудовищное столкновение с объектом, превосходившим по массе планету Марс. Удар по своей силе был столь страшен, что железное ядро врезавшегося тела прошло до центра Земли. Согласно гипотезе, основная часть вещества пришельца как бы сплавилась с земными породами, но какая-то его часть была выброшена в космос в виде раскаленного газа и осколков. Со временем газ остыл и сконденсировался в пылевые частицы, сформировавшие вместе с другими осколками и обломками вращающийся диск, в центре которого находилась Земля. В конечном итоге под воздействием гравитационного поля и в результате длительных процессов из вещества этого диска и образовалась Луна.

На протяжении нескольких лет специалисты из Колорадского университета под руководством Робина Кэнапа пытались смоделировать этот космический катаклизм на компьютере. Однако на конечном этапе у них получалось, что вокруг Земли начинала кружиться не одна Луна, а целый рой лун-малышек. И вот теперь, существенно усложнив свою модель и уточнив описание происходивших процессов, ученым удалось добиться, что у Земли образовывается всего один естественный спутник. по словам профессора Калифорнийского технологического института Дэвида Стивенсона, выступившего в роли независимого эксперта, этот успех стал важным этапом в понимании того, как сформировалась Луна.

Видео YouTube

Кэнап с коллегами построили 27 моделей, воспроизводивших эволюцию состоявшего из разного количества — от 1000 до 2700 — обломков диска. Исследователи прослеживали орбиты всех обломков, определяя, будут ли они при столкновениях «слипаться» и формировать единственный спутник планеты. Счет на компьютере продолжался до тех пор, пока не оставалось один или два спутника.

В подавляющем большинстве случаев в итоге возникала одна Луна.

Моделирование показало, что Луна могла сформироваться из выброшенных обломков всего за один год.

Однако последняя точка в работе еще не поставлена. Ученым предстоит справиться с еще одной загвоздкой. Пока у них получается, что после страшного удара Земля начинает вращаться в 2 раза быстрее, чем это могло быть. Но экспериментаторы не теряют оптимизма и уверены, что скоро поймут, почему их математическая модель отклоняется от реальности.

Источник