С момента запуска первого искусственного спутника Луны прошло 50 лет

День 31 марта 1966 года навсегда вошел в историю как еще одна памятная для отечественной космонавтики дата. В этот день ровно 50 лет назад состоялся успешный запуск первого в истории искусственного спутника Луны. В 13:49:59 по московскому времени с космодрома Байконур взлетела ракета «Молния-М», которая вывела к Луне автоматическую межпланетную станцию «Луна-10». Спутник, оснащенный различной научно-исследовательской аппаратурой, 3 апреля 1966 года успешно вышел на лунную орбиту.

Станция «Луна-10», масса которой составляла 248,5 килограмма, проработала на орбите Луны 56 суток. За это время спутник успел совершить 460 оборотов вокруг Луны и осуществил 219 сеансов радиосвязи с Землей. Во время этих сеансов связи советскими учеными была получена информация о магнитных и гравитационных полях естественного спутника нашей планеты, магнитном шельфе Земли, а также некоторая информация о радиоактивности и химическом составе поверхностных пород Луны. 30 мая 1966 года автоматическая межпланетная станция «Луна-10» прекратила свою работу, упав на поверхность Луны. Запланированная программа полета станции «Луна-10» была выполнена в полном объеме.

Стоит отметить, что Луна, как самое близкое к Земле небесное тело, всегда притягивала к себе взоры исследователей и ученых. Открыв для себя дорогу в космос, человечество в первую очередь сосредоточилось именно на этом естественном спутнике нашей планеты. При этом интерес к Луне не исчез и в XXI веке. Масштабные лунные программы прорабатывают сегодня и Роскосмос, и CNSA (Китайское национальное космическое управление). Приоритет же в освоении Луны навсегда остался за СССР. В Советском Союзе к реализации своей лунной программы приступили практически сразу же после успешного запуска первого искусственного спутника Земли в октябре 1957 года.

В СССР масштабная программа исследования Луны проводилась с 1958 по 1976 год, в эти годы проводились запуски к Луне космических аппаратов различного назначения. «Луна» — общее название серии советских автоматических межпланетных станций, предназначенных для изучения Луны и космического пространства. Все запуски (всего было произведено 16 удачных и 17 неудачных запусков) были произведены с космодрома Байконур. Программа была окончательно свернута в 1977 году — отменен 34-й запуск, в рамках этого запуска на лунную поверхность должен был быть доставлен «Луноход-3».

Советская программа «Луна» стала своеобразным толчком для дальнейшего освоения дальнего космоса. В рамках реализации данной программы был установлен целый ряд рекордов. К примеру, 2 января 1959 года первым космическим аппаратом, пролетевшим рядом с Луной, стала советская автоматическая межпланетная станция «Луна-1», а первым аппаратом, который достиг поверхности Луны, стала станция «Луна-2», это произошло 14 сентября 1959 года (жесткая посадка). Первая мягкая посадка на лунной поверхности, была осуществлена 3 февраля 1966 года станцией «Луна-9», которая в течение трех дней передавала на Землю изображения лунной поверхности.

Подготовка и запуск «Луны-10»

Стоит отметить, что и советская, и американская лунные программы сопровождались большим количеством трудностей и спешкой, что вело к авариям. Так, полету автоматической станции «Луна-10» предшествовал аварийный запуск аналогичной станции, которую советские инженеры разработали и изготовили в рекордные короткие сроки — всего за 25 суток. Запуск этой станции при помощи ракеты-носителя «Молния-М» состоялся 1 марта 1966 года в 14 часов 03 минуты 49 секунд по московскому времени. Три первых ступени ракеты обеспечили выведение головного блока, который состоял из космического аппарата и разгонного блока «Л», на опорную орбиту искусственного спутника Земли. Но на участок Земля-Луна данный аппарат так и не вышел. На участке работы разгонного блока «Л» произошла потеря стабилизации и автоматическая станция так и осталась на земной орбите, ей был присвоен индекс «Космос-111». В итоге «Луной-10» через месяц стала уже ее станция-близнец.

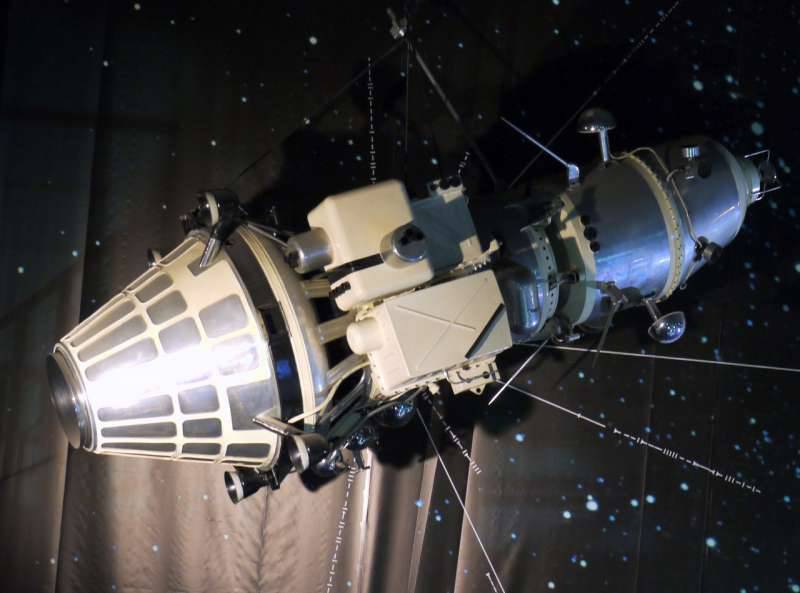

На этот раз спешки с запуском было несколько меньше, вместо 25 суток потратили все 30. За это же время удалось провести анализ причин неудачи первого запуска. Удалось установить и оперативно устранить некоторые слабые места в конструкции разгонного блока «Л». В результате 31 марта 1966 года в 13 часов 46 минут и 59 секунд с космодрома Байконур стартовала очередная ракета «Молния-М», поверх трех ступеней которой был расположен разгонный блок «Л» и сама космическая станция «Луна-10». Конструктивно данная станция была похожа на станцию «Луна-9», но вместо автоматической лунной станции на «десятке» был размещен отделяемый герметичный контейнер, который и был искусственным спутником Луны (ИСЛ). Так как для «Луны-10» не нужно было оборудование и двигатель для совершения мягкой посадки на Луне, нагрузку станции удалось увеличить практически в 3 раза по сравнению с «девяткой». Полная масса данных космических аппаратов была одинаковой — порядка 1584 килограмм, но масса станций была различной — 248,5 килограмм у «Луны-10» против всего 100 килограмм у «Луны-9».

На следующий день после запуска, 1 апреля, после получения команды с Земли межпланетная станция «Луна-10» провела коррекцию своей орбиты и двинулась к намеченной цели. Еще через два дня, 3 апреля, на подлете к естественному спутнику нашей планеты на 57 секунд была запущена тормозная двигательная установка, после чего станция успешно вышла на окололунную орбиту с минимальной высотой — 350 километров и максимальной высотой — 1016 километров. По этой орбите «Луна-10» совершала полный оборот вокруг Луны за 2 часа 58 минут 11 секунд. 3 апреля в 21 час 45 минут 39 секунд от основного блока станции отделился венчающий ее герметичный контейнер, который и стал ИСЛ. Этот первый в истории искусственный спутник Луны совершил вокруг нее 450 витков, проведя на лунной орбите 56 суток.

Конструкция и состав оборудования «Луны-10»

Для запуска межпланетной станции «Луна-10» использовалась четырехступенчатая ракета-носитель среднего класса «Молния-М», входящая в семейство ракет-носителей Р-7. В качестве четвертой ступени на ней использовался блок «Л», который был первым в Советском Союзе ракетным блоком, обладавшим возможностью запуска в невесомости. Стартовая масса ракеты составляла 305 тонн, длина более 43 метров, диаметр — более 10 метров. В дальнейшем ракета-носитель «Молния-М» стала основной для создания трехступенчатых вариантов ракет «Восход» и «Союз». Она успешно эксплуатировалась без малого полвека (последний запуск осуществлен 30 сентября 2010 года с космодрома Плесецк), после чего была заменена на более современную ракету «Союз-2» с разгонным блоком «Фрегат».

Космический аппарат «Луна-10» изначально разрабатывался для выхода на орбиту искусственного спутника Луны и проведения исследований как самой Луны, так и окололунного пространства. При этом ИСЛ был выполнен достаточно простым по конструкции и составу установленного на борту оборудования. Система ориентации на искусственном спутнике отсутствовала, поэтому данный аппарат совершал неориентируемый полет. При этом во внутреннем герметичном контейнере ИЛС были размещены: телеметрическая аппаратура, предназначенная для сбора и передачи на Землю научной и служебной информации; радиосистема КРС метрового диапазона и приемоответчик дециметрового диапазона РКТ1; программно-временное устройство; электронные блоки научных приборов, а также химические источники тока. В состав системы терморегулирования герметичного контейнера искусственного спутника был включен вентилятор, сброс лишнего тепла осуществлялся непосредственно через стенки контейнера. На внешней стороне спутника были установлены штанга магнитометра (длина 1,5 метра), антенны радиокомплексов и датчики находящихся на борту научных приборов. Внешне первый искусственный спутник Луны был похож на небольшой цилиндр, который венчал неровно установленный конус с закругленной верхушкой.

В состав научной аппаратуры «Луны-10» входили: гамма-спектрометр, предназначенный для исследования интенсивности и спектрального состава гамма-излучения поверхности Луны, характеризующего тип лунных пород; прибор для изучения солнечной плазмы — Д-153; радиометр СЛ-1, предназначенный для изучения радиационной обстановки вблизи спутника Земли; трехкомпонентный магнитометр СГ-59М на штанге длиной 1,5 метра, предназначенный для исследования межпланетного магнитного поля и уточнения нижнего предела возможного магнитного поля спутника Земли; регистратор метеоритных частиц — РМЧ-1; прибор для обнаружения рентгеновского флуоресцентного излучения Луны — РФЛ-1; ИД-1 — прибор, предназначенный для регистрации инфракрасного излучения лунной поверхности, а также для уточнения данных о ее тепловом режиме.

Достижения «Луны-10»

Как уже отмечалось выше, первый в истории искусственный спутник Луны провел на орбите 56 суток, осуществив 219 сеансов радиосвязи с Землей. За это время, по словам специалистов, удалось в полном объеме выполнить намеченную полетную программу, получив огромный объем важной и очень интересной информации о естественном спутнике нашей планеты. В частности удалось установить: что магнитное поле Луны обладает, скорее всего, солнечным происхождением; что на орбите Луны плотность метеоров выше, чем в межпланетном пространстве; что возмущение ее движения за счет нецентральности поля тяготения в 5-6 раз выше, чем возмущения, вызванные гравитационными влияниями Солнца и Земли.

С помощью метода гамма-спектрометрии удалось впервые измерить содержание естественных радиоактивных элементов (U, Th, K) и определить тип пород, которые залегают на лунной поверхности. Также было обнаружено присутствие на поверхности частиц реголита (поверхностный слой сыпучего лунного грунта) неокисленных форм железа, кремния и титана. Помимо этого, при помощи «Луны-10» впервые удалось получить данные об общем химическом составе Луны по характеру гамма-излучения лунной поверхности. Выяснилось, что общий уровень данного излучения несколько превышает уровень гамма-излучения над породами земной коры. Также работа ИСЛ позволила советским ученым сделать вывод о том, что у Луны отсутствуют радиационные пояса.

Полет станции «Луна-10» стал очередным достижением Советского Союза в космической гонке, став лишним подтверждением того, что страна способна на уникальные космические достижения. По результатам полета «Луны-10» FAI (Международная авиационная федерация) официально зарегистрировала приоритетные научно-технические достижения советской станции:

— выведение на орбиту искусственного спутника Луны;

— впервые в мире проведенные научно-технические исследования и измерения с помощью автоматической станции, которая была выведена на орбиту Луны.

Любопытный факт: во время проведения XXIII съезда КПСС с борта искусственного спутника «Луна-10» была передана мелодия «Интернационала» (с 1922 по 1944 гг. официальный гимн СССР, позднее официальный гимн КПСС), которую делегаты партийного съезда слушали стоя, встретив овациями.

Источник

Первый космический корабль достиг Луны: «Луна-2», СССР

ВПЕРВЫЕ В МИРЕ

Луне суждено было стать тем небесным телом, с которым связаны едва ли не самые эффективные и впечатляющие успехи человечества за пределами Земли. Непосредственное изучение естественного спутника нашей планеты началось со старта советской лунной программы. 2 января 1959 года автоматическая станция «Луна-1» впервые в истории осуществила полет к Луне.

Первый запуск спутника к Луне (Луна-1) был огромным прорывом в области освоения космоса, но главная цель, перелет с одного небесного тела на другое так и не была достигнута. Запуск Луны-1 дал очень много научной и практической информации в области космических полетов к другим небесным телам. При полете «Луны-1» впервые была достигнута вторая космическая скорость и получены сведения о радиационном поясе Земли и космическом пространстве. В мировой печати космический аппарат «Луна-1» получил название «Мечта».

Все это было учтено при запуске следующего спутника Луна-2. В принципе Луна-2 практически полностью повторяла свою предшественницу Луну-1, те же научные приборы и оборудование позволяли заполнять данные о межпланетном пространстве и корректировать данные, полученные Луной-1. Для Запуска так же использовался РН 8К72 Луна с блоком «Е». 12 сентября 1959 года в 6:39 с космодрома Байконур РН Луна была запущена АМС Луна-2. И уже 14 сентября в 00 часов 02 минуты 24 секунды по московскому времени Луна-2 достигла поверхности Луны, совершив первый в истории полет с Земли на Луну.

Автоматический межпланетный аппарат достиг поверхности Луны восточнее «Моря Ясности», вблизи кратеров Аристил, Архимед и Автолик (селенографические широта +30°, долгота 0°). Как показывает обработка данных по параметрам орбиты, последняя ступень ракеты также достигла поверхности Луны. На борту Луны-2 были помещены три символических вымпела: два в автоматическом межпланетном аппарате и один — в последней ступени ракеты с надписью «СССР сентябрь 1959». Внутри Луны-2 находился металлический шар, состоящий из пятигранников-вымпелов, и при ударе о лунную поверхность шар разлетался на десятки вымпелов.

Дата запуска: 12 сентября 1959.

Размеры: Полная длина составляла 5.2 метра. Диаметр самого спутника 2.4 метра.

РН: Луна (модификация Р-7)

Задачи: Достижение поверхности Луны (выполнена). Достижение второй космической скорости (выполнена). Преодолеть тяготение планеты Земля (выполнена). Доставка вымпелов «СССР» на поверхность Луны (выполнена).

ПУТЕШЕСТВИЕ В КОСМОС

«Луна» — наименование советской программы исследования Луны и серии космических аппаратов, запускаемых в СССР к Луне начиная с 1959 года.

Космические аппараты первого поколения («Луна-1» — «Луна-3») совершали перелет с Земли к Луне без предварительного выведения на орбиту искусственного спутника Земли, проведения коррекций на траектории Земля — Луна и торможения вблизи Луны. Аппараты осуществили пролет Луны («Луна-1»), достижение Луны («Луна-2»), ее облет и фотографирование («Луна-3»).

Космические аппараты второго поколения («Луна-4» — «Луна-14») запускались с использованием более совершенных методов: предварительного выведение на орбиту искусственного спутника Земли, затем старт к Луне, коррекции траектории и торможение в окололунном пространстве. При запусках отрабатывались полет к Луне и посадка на ее поверхность («Луна-4» — «Луна-8»), мягкая посадка («Луна-9» и «Луна-13») и перевод на орбиту искусственного спутника Луны («Луна-10», «Луна-11», «Луна-12», «Луна-14»).

Более совершенные и тяжелые космические аппараты третьего поколения («Луна-15» — «Луна-24») осуществляли перелет к Луне по схеме, используемой аппаратами второго поколения; при этом для увеличения точности посадки на Луну предусмотрена возможность проведения нескольких коррекций на траектории полета от Земли к Луне и на орбите искусственного спутника Луны. Аппараты «Луна» обеспечили получение первых научных данных о Луне, отработку мягкой посадки на Луну, создание искусственных спутников Луны, взятие и доставку на Землю проб грунта, транспортировку на поверхность Луны лунных самоходных аппаратов. Создание и запуск разнообразных автоматических лунных аппаратов является особенностью советской программы исследования Луны.

ЛУННАЯ ГОНКА

Начал «игру» СССР, запустив в 1957 году первый искусственный спутник. США сразу же включились в нее. В 1958 году американцы поспешно разработали и запустили свой ИСЗ, а заодно и образовали «во благо всех» — так звучит девиз организации — НАСА. Но к тому времени Советы обогнали соперников еще больше — отправили в космос собаку Лайку, которая хоть и не вернулась, но зато собственным героическим примером доказала возможность выживания на орбите.

На разработку спускаемого модуля, способного доставить живой организм обратно на Землю, ушло почти два года. Требовалось доработать конструкции, чтобы они выдерживали уже два «путешествия сквозь атмосферу», создать качественную герметичную и устойчивую к высоким температурам обшивку. А главное — нужно было рассчитать траекторию и спроектировать двигатели, которые бы обезопасили космонавта от перегрузок.

Когда же это все было сделано, возможность проявить героическую собачью натуру получили Белка и Стрелка. Они со своей задачей справились — вернулись живыми. Меньше чем через год по их следам полетел Гагарин — и тоже вернулся живым. Американцы в том 1961-м в безвоздушное пространство отправили только шимпанзе Хэма. Правда, 5 мая того же года суборбитальный полет совершил Алан Шепард, но международным сообществом это достижение космическим полетом признано не было. Первый «настоящий» американский астронавт — Джон Гленн — в космосе оказался только в феврале 62-го.

Казалось бы, США безнадежно отстали от «мальчишек с соседнего континента». Триумфы СССР следовали один за другим: первый групповой полет, первый человек в открытом космосе, первая женщина в космосе… И даже до естественного спутника Земли советские «Луны» добрались первыми, заложив основы столь важной для нынешних исследовательских программ методики гравитационных маневров и сфотографировав обратную сторону ночного светила.

Но выиграть в такой игре можно было, лишь уничтожив команду противника, физически или морально. Американцы же уничтожаться не собирались. Напротив — еще в 1961-м году, сразу после полета Юрия Гагарина, НАСА с благословления свежеизбранного Кеннеди взяла курс на Луну.

Решение было рискованным — СССР добивались своего шаг за шагом, планомерно и последовательно, и все равно не обходилось без провалов. А космическое агентство США решило сделать прыжок через ступеньку, если не через целый лестничный пролет. Но Америка компенсировала свою, в известном смысле, наглость тщательной проработкой лунной программы. «Аполлоны» тестировались на Земле и на орбите, в то время как ракеты-носители и лунные модули СССР «проверялись боем» – и не выдерживали проверок. В итоге тактика США оказалась результативнее.

Но ключевым фактором, ослабившим Союз в лунной гонке, был раскол внутри «команды с советского двора». Королев, на воле и энтузиазме которого держалась космонавтика, сперва, после своей победы над скептиками утратил монополию на принятие решений. Конструкторские бюро вырастали, как грибы после дождя на неиспорченном сельхозобработкой черноземе. Началось распределение задач, и каждый руководитель, что научный, что партийный, считал себя наиболее компетентным. Поначалу само утверждение лунной программы запоздало — отвлекшиеся на Титова, Леонова и Терешкову политики занялись ею только в 1964-м, когда американцы уже три года как размышляли над своими «Аполлонами». А затем отношение к полетам на Луну оказалось недостаточно серьезным — они не имели таких военных перспектив, как запуски ИСЗ Земли и орбитальных станций, а финансирования требовали куда большего.

Проблемы с деньгами, как это обычно бывает, «добили» грандиозные лунные проекты. С самого старта программы Королеву посоветовали занижать цифры перед словом «рублей», потому что реальные суммы никто бы не одобрил. Если бы разработки шли столь же успешно, как и прежние, такой подход себя бы оправдал. Партийное руководство все же умело считать и не стало бы закрывать перспективное дело, в которое уже вложено слишком много. Но в сочетании с бестолковым разделением труда нехватка средств привела к катастрофическим отставаниям от графика и экономии на испытаниях.

Возможно, впоследствии ситуацию удалось бы выправить. Космонавты горели энтузиазмом, даже просили отправить их к Луне на кораблях, не выдержавших тестовых полетов. Конструкторские бюро, за исключением находившегося под руководством Королева ОКБ-1, продемонстрировали несостоятельность своих проектов и сами собой тихо ушли со сцены. Стабильная в 70-х годах экономика СССР позволяла выделить дополнительные средства на доработку ракет, особенно если к делу подключились бы военные. Однако в 1968-м американский экипаж облетел Луну, а в 1969-м Нил Армстронг сделал свой маленький победный шаг в космической гонке. Советская лунная программа для политиков утратила смысл.

Источник