Луна – естественный спутник Земли

Луна — единственный естественный спутник планеты Земля. Это второй самый яркий объект в небосводе после Солнца. Так как Луна вращается по орбите кругом Земли с временем в один месяц, угол меж Землей, Луной и Солнцем меняется; мы видим этот эффект как цикл лунных фаз.

Хотя Луна и вертится вокруг собственной оси, она всегда обращена к Земле одной и той же стороной. Дело в том, что она производит один кругооборот вокруг собственной оси за то же время (27,3 дней), что и один оборот вокруг Земли. А так как направленность обоих вращений совпадает, его противоположную сторону с Земли узреть нереально.

При этом вращение Луны вокруг Земли по эллиптической орбите проистекает неравномерно, с Земли имеется возможность видеть 59% лунной поверхности.

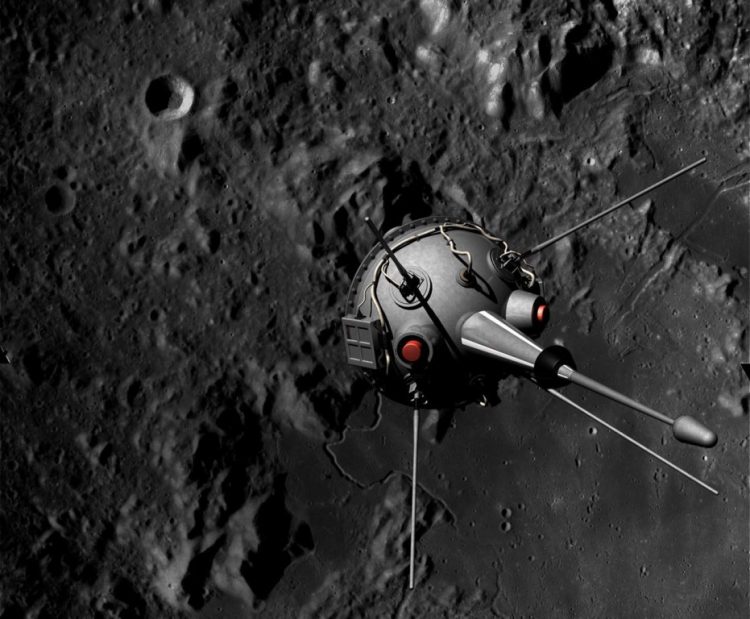

- Первым космическим аппаратом, достигшим поверхности Луны, является «Луна-2». Он был запущен в СССР 12 сентября 1959 года.

- Впервые нога человека ступила на Луну 20 июля 1969 года. Это были американские астронавты «Аполлона-11».

Еще до того, как стали проводиться космические исследования, астрономы уже заявляли о необычности Луны.

Ее плотность меньше плотности любой планеты земной группы (Земли, Марса, Венеры, Меркурия) — всего лишь в 3,3 раза больше плотности воды. Даже этот факт является свидетельством необычных условий образования спутника.

По пробам грунта с ее поверхности был установлен химический состав, а также возраст Луны (самые старые образцы – 4,1 млрд. лет), и это обстоятельство еще больше запутало представление землян о происхождении данного небесного тела.

В настоящее время большинство ученых считают, что Луна сформировалась в результате столкновения крупного небесного тела с Землей.

Луна по сравнению со спутниками других планет

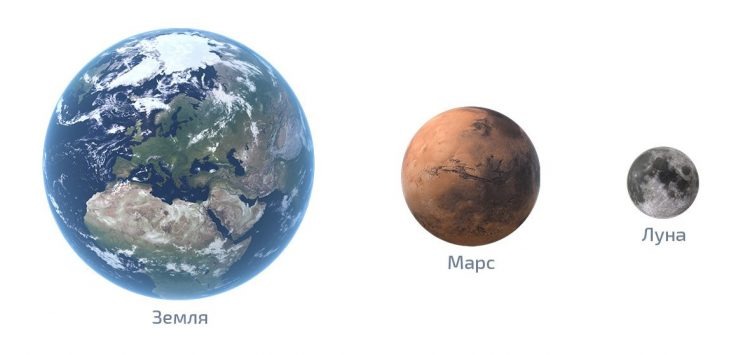

Несмотря на не столь выдающиеся в сравнении с другими спутниками Солнечной системы размеры, Луна является самым крупным по отношению к своей планете – Земле – спутником.

Луна является достаточно большим спутником. По размерам ее превосходят лишь такие спутники других планет, как Ио, Каллисто, Ганимед, Титан. Таким образом, размер Луны позволяет занимать этому небесному телу среди 91 спутника всей Солнечной системы пятое место.

Орбита Луны

- Перигей (ближайшая к Земле точка орбиты): 363 104 километра (изменяется в пределах 356 400 – 370 400 километров).

- Апогей (самая далекая от Земли точка орбиты): 405 696 километров (изменяется в пределах 404 000 – 406 700 километров).

- Средняя скорость движения Луны по орбите составляет около 1,023 километра в секунду.

- Лунавращается вокруг Земли по эллиптической орбите с периодом 27,3 суток, постепенно удаляясь от нее вследствие приливного ускорения на 38 миллиметров в год, то есть ее орбита представляет собой медленно раскручивающуюся спираль.

Физические характеристики Луны

- Температура поверхности Луны колеблется от −173 °C ночью до +127 °C в подсолнечной точке. Температура пород на глубине 1 метр постоянна и равна −35 °C.

- Средний радиус Луны составляет 1737,1 километра, то есть примерно 0,273 радиуса Земли.

- Площадь поверхности Луны составляет 3,793 х 107 квадратных километров.

- Средняя плотность Луны составляет 3,3464 грамм на кубический сантиметр.

- Ускорение свободного падения на Луне равно 1,62 метра на секунду в квадрате (0,165 g).

- Масса Луны равна 7,3477 х 1022 килограмм.

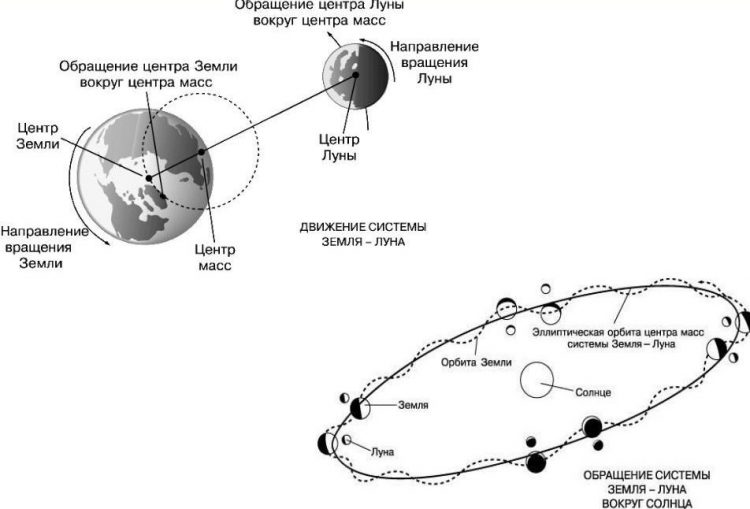

Система Земля – Луна

Разумеется, не совсем верно говорить о движении Луны вокруг Земли. Точнее, оба эти тела обращаются вокруг их общего центра массы, лежащего ниже поверхности Земли. Анализ колебаний Земли показал, что масса Луны в 81 раз меньше массы Земли.

Гравитационное притяжение Луны вызывает приливы и отливы на Земле.

Приливные движения в результате трения замедляют вращение Земли, увеличивая продолжительность земных суток на 0,001 с за столетие.

Поскольку момент импульса системы Земля – Луна сохраняется, замедление вращения Земли приводит к медленному удалению Луны от Земли. Однако в нынешнюю эпоху расстояние между Землей и Луной уменьшается на 2,5 см в год из-за сложного взаимодействия Солнца и планет с Землей.

Луна всегда обращена к Земле одной стороной.

Детальный анализ ее гравитационного поля показал, что Луна деформирована в направлении Земли, но искажение ее формы слишком велико для современного приливного эффекта. Это искажение считают «замороженным приливом», оставшимся с тех пор, когда Луна была ближе к Земле и испытывала с ее стороны более сильное приливное влияние, чем сейчас. Но эта выпуклость может представлять собой и неоднородность внутреннего строения Луны.

Лунная иллюзия

Рядом с горизонтом Луна по размерам кажется гораздо больше, нежели высоко на небосводе. Это оптический обман.

Согласно психологическим опытам, в подсознании наблюдателя формируется собственное представление о размерах объекта под воздействием восприятия величины соседствующих объектов. Чем выше в небе, тем Луна воспринимается меньше, поскольку находится в большом пустом пространстве. Но ближе к горизонту ее размеры легко сравнимы с расстоянием от Луны до горизонта, ввиду чего неосознанно усиливается впечатление о лунном размере.

Изменения видимой формы Луны

Поскольку Луна — сферическое тело, при её освещении сбоку возникает «серп». Освещённая сторона луны всегда указывает в сторону Солнца, даже если оно скрыто за горизонтом.

Продолжительность полной смены фаз Луны (так называемый синодический месяц) непостоянна из-за эллиптичности лунной орбиты. Средний синодический месяц составляет 29 суток 12 часов 44 минуты 2,82 секунды.

В фазах Луны, близких к новолунию (в начале первой четверти и в конце последней четверти), при очень узком серпе, неосвещённая часть образует т. н. пепельный свет Луны — видимое свечение неосвещённой прямым солнечным светом поверхности характерного пепельного цвета.

Луна проходит следующие фазы освещения:

- новолуние — состояние, когда Луна не видна.

- молодая луна — первое появление Луны на небе после новолуния в виде узкого серпа.

- первая четверть — состояние, когда освещена половина Луны.

- прибывающая луна

- полнолуние — состояние, когда освещена вся Луна целиком.

- убывающая луна

- последняя четверть — состояние, когда снова освещена половина Луны.

- старая луна

Обычно на каждый календарный месяц выпадает по одному полнолунию, но так как фазы Луны сменяются немного быстрее, чем 12 раз в году, иногда случаются и вторые полнолуния за месяц, называемые голубой луной.

Мнемоническое правило определения фаз Луны

Чтобы отличить первую четверть от последней, наблюдатель, находящийся в северном полушарии, может использовать следующие мнемонические правила. Если лунный серп в небе похож на букву «С», то это — луна «Стареющая» или «Сходящая», то есть это последняя четверть. Если же он повёрнут в обратную сторону, то, мысленно приставив к нему палочку, можно получить букву «Р» — луна «Растущая», то есть это первая четверть.

Растущий месяц обычно наблюдается вечером, а стареющий — утром.

Следует заметить, что вблизи экватора месяц всегда виден «лёжа на боку», и данный способ не подходит для определения фазы.

В южном полушарии ориентация серпа в соответствующих фазах противоположная: растущий месяц (от новолуния до полнолуния) похож на букву «С», а убывающий (от полнолуния до новолуния) похож на букву «D» без палочки.

Если по направлению движения луны передний край освещённый — луна растущая, затенённый — убывающая.

Разница между Луной и Землей

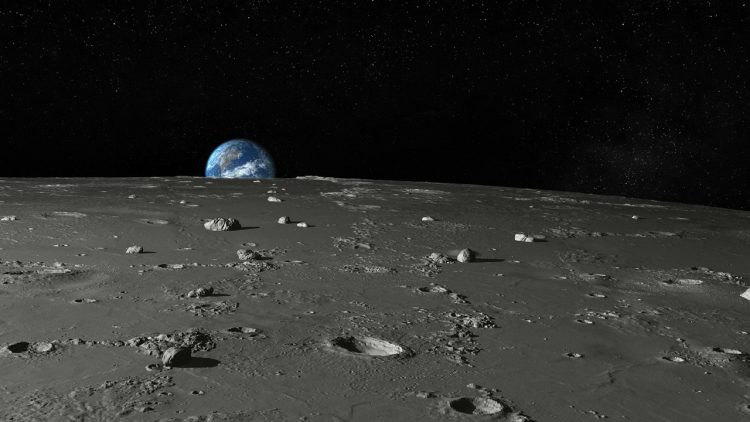

Хотя между Землей и Луной около 400 тысяч километров, они тесно связаны и способны влиять друг на друга. Луна взаимодействует со всей земной природой, активизируя, к примеру, морские приливы и отливы. Тем не менее, у двух этих небесных тел довольно много отличий друг от друга.

Сравнение

Земля в 81 раз больше Луны по массе. Радиус Луны примерно в три с половиной раза меньше радиуса Земли.

Сравнение размеров Луны, Земли и Марса

Землю окружает геосфера – газовая оболочка с различными примесями. На Луне атмосфера практически отсутствует, нет кислорода, нет ветра. Поэтому днем поверхность Луны от палящего Солнца нагревается до 120°C, а ночью может остыть до –160°C.

Днем на Земле светло, ночью – темно. На Луне даже днем небо всегда черное и безоблачное: при ярком Солнце небо усыпано звездами. С Земли небо кажется голубым: такой цвет ему придает воздух. Солнечные лучи рассеиваются, и звезды днем не видны.

Земля отражает солнечный свет примерно раз в 50 сильнее, чем Луна.

Большая часть Земли занята морями и океанами, меньшая – материками и островами. Поверхность Луны состоит из гористой местности и лунных морей (огромных кратеров с застывшей лавой).

Лунные горы, вероятнее всего, сформировались после столкновения с поверхностью огромных метеоритов, в то время как горы на Земле – результат тектонических процессов.

Луну покрывает смесь скалистых обломков и мелкой пыли, так называемый реголит, толщиной до нескольких десятков метров.

На Луне, в отличие от Земли, нет вулканической активности и практически нет воды (кроме небольших запасов льда). Земная поверхность постоянно подвергается воздействию воды и ветра, поверхность Луны не размывается и не выветривается.

Магнитное поле Луны очень слабое, а сила тяжести в шесть раз меньше в сравнении с Землей.

Химический состав и Земли, и Луны различен. К примеру, Земля содержит достаточно большое количество железа, в то время как на Луне его практически нет.

Выводы

- Земля в 81 раз тяжелее Луны.

- Радиус Луны в среднем в 3,5 раза меньше радиуса Земли.

- На Земле есть атмосфера, кислород, вода, а значит, и органическая жизнь. На Луне всего этого нет.

- Днем на Земле светло, можно видеть голубое небо, ночью же – темно. На Луне небо всегда черное, безоблачное.

- Земля отражает солнечный свет примерно раз в 50 сильнее, чем Луна.

- Поверхность Земли занята материками, океанами, морями и островами. На поверхности Луны сформированы горы и лунные моря (гигантские кратеры).

- На Луне сила тяжести в шесть раз меньше в сравнении с Землей.

- У Земли есть магнитное (геомагнитное) поле, в то время как у Луны оно почти отсутствует

- Химический состав двух астрономических объектов различен.

Видео

Источник

Луна стабилизатор вращения Земли, но так будет не всегда

Раз уж я заговорил о работах Ласкара в частности и о долговременной эволюции Солнечной системы вообще, уместно написать и ещё об одном аспекте этой проблемы, чтобы, как говорят, два раза не вставать. В прошлой колонке я представил мрачные прогнозы орбитальной эволюции Солнечной системы. Но у наших отдалённых перспектив есть и другая сторона — не общесистемная, а внутрипланетная, которая, впрочем, оказывается тесно связанной с эволюцией орбит. Я имею в виду важнейший климатический параметр — наклон оси вращения планеты по отношению к плоскости её орбиты, определяющий характер смены времён года.

На всякий случай уточню, что речь идёт о взаимной ориентации осевого и орбитального вращения планеты, но не о положении оси вращения в теле планеты, то есть не о движении полюсов, например, Земли относительно коры и мантии. Это отдельная очень интересная тема, но за неё пусть отдуваются геологи.

Так вот, в прошлый раз я писал о том, насколько сильно может меняться со временем орбитальное движение планеты. Параметры осевого вращения — конкретно наклон оси вращения и период прецессии — также подвержены колебаниям, что во внутренней области Солнечной системы нагляднее всего видно на примере Марса. Его внешний облик содержит многочисленные признаки иного прошлого, климатически существенно более комфортного с человеческой точки зрения. Русла, протоки, осадочные породы, минеральный состав поверхности — очень многое указывает, что в далёком прошлом, миллиарды лет назад, на поверхности Марса могла существовать жидкая вода. Но потом что-то случилось, и климат Марса кардинально изменился не в лучшую сторону.

Подходящим кандидатом кажется изменение наклона оси вращения Марса. Параметры его орбиты, как и параметры орбит других планет, испытывают квазипериодические вариации с периодами в десятки тысяч лет. Некоторые из этих периодов совпадают с прецессионным периодом Марса, равным примерно 170 тыс. земных лет. Близость периодов приводит к спин-орбитальному резонансу, следствием которого могут быть хаотические изменения угла наклона марсианской оси. Как показывают расчёты, выполненные в том числе и Жаком Ласкаром, даже за последние десятки миллионов лет угол между экватором Марса и плоскостью его орбиты мог отклоняться от теперешних 25 градусов более чем на 10 градусов в обе стороны. Если же говорить обо всём времени существования Солнечной системы, то тут возможны скачки практически от 0° и чуть ли не до 90°.

Если вспомнить, что колебания угла между экватором Земли и плоскостью эклиптики на величину порядка градуса устроили нам ледниковый период, при таких масштабных колыханиях Марса понятна практическая неизбежность климатических катастроф на нём. С другой стороны, у Земли за последние десятки миллионов лет этот угол варьировался не более чем на один-два градуса. Возникает естественный вопрос о причинах такой устойчивости нашей планеты.

Уже давно высказано предположение, что за стабильность земного вращения (и, соответственно, климата) мы должны благодарить Луну. Прецессия земной оси, вызываемая притяжением Луны, имеет период около 26 тыс. лет — это значительно меньше, чем периоды вариаций орбитальных параметров. Поэтому попадание в спин-орбитальный резонанс и связанные с ним хаотические колебания угла наклона Земле сейчас не грозят.

Вероятно, одним из первых эту идею в 1982 году высказал Уильям Вард, но большую известность приобрели расчёты Ласкара и Робутеля, опубликованные в 1993 году. Они промоделировали эволюция вращения планеты, которую от Земли отличало только отсутствие спутника. Выяснилось, что период прецессии оси вращения безлунной Земли удлиняется до 80 с лишним тысяч лет. Это приближает её к «зоне хаоса» и создаёт, как и в случае Марса, условия для очень сильных колебаний угла между экватором и орбитой.

После этой публикации Луна вошла в общественное мнение в качестве гаранта долговременного процветания жизни на Земле. Как следствие, возникло представление о том, что и на всех прочих планетах Вселенной необходимым условием развития биосферы является наличие крупного спутника. При этом ни у одной планеты земной группы, за исключением Земли, крупного спутника нет. Следовательно, вероятность возникновения системы типа «Земля+Луна» не слишком велика, что, как кажется, заставляет существенно понизить и вероятность возникновения жизни во Вселенной, по крайней мере сложных форм жизни.

Это заключение было в некоторой степени поколеблено Джеком Лисо и его коллегами, которые в 2011 году представили результаты более точных расчётов эволюции безлунной Земли (статья вышла из печати уже в этом году). Прямое интегрирование (а не усреднённое, как у Ласкара и Робутеля) показало, что даже при отсутствии Луны пространственные колебания земной оси оказываются не такими значительными. Понятно, что эти расчёты, как любые долговременные расчёты эволюции Солнечной системы, имеют только статистический смысл и не предсказывают реального развития событий. Однако с их помощью всё-таки можно сделать некоторые выводы.

Эволюция безлунной Земли в работе Лисо и других сильно зависит от того, с какого значения угла наклона начинается расчёт. Если бы безлунная Земля всегда вращалась с периодом 24 часа и имела начальный наклон, близкий к теперешнему, её ось действительно испытывала бы достаточно сильные колебания, хотя они с большой вероятностью не были бы настолько сильны, как предсказывал Ласкар. Конечно, плюс-минус десять градусов тоже не сахар, но это не беспорядочные кувыркания Марса. Глядишь, как-нибудь приспособились бы.

Но и это ещё не всё. Важно то, что Земля, у которой никогда не было Луны, это не то же самое, что Земля, у которой Луну вдруг убрали. Наш спутник замедляет вращение Земли, и потому Земля без Луны вращалась бы гораздо быстрее, имея при этом более сплюснутую (от быстрого вращения) форму. Это сделало бы её ещё более устойчивой к колебаниям. Расчёты Лисо сотоварищи показывают, что безлунная Земля с десятичасовым периодом и начальным углом между экватором и орбитой порядка 30° испытывает колебания этого угла порядка нескольких градусов. Если же раскрутить Землю так, чтобы она совершала оборот за 2-4 часа, колебания вообще практически пропадают. Правда, возникает вопрос, захотели ли бы мы вообще жить на планете с такими короткими сутками.

Так что получается, что роль Луны как необходимого ингредиента обитаемой планеты как минимум преувеличена. Но и это ещё не всё! Как бы комфортно мы ни чувствовали себя сейчас, следует помнить, что так будет не всегда, и именно Луна может в будущем сыграть роль дестабилизирующего фактора!

Она ведь не просто замедлила вращение Земли, она продолжает делать это и сейчас, попутно удаляясь от нас. В результате прецессия земной оси будет постепенно замедляться, и на временах порядка миллиардов лет Земля сможет попасть в резонанс с колебаниями орбитальных параметров — со всеми вытекающими отсюда хаотическими последствиями. Причём это произойдёт не несмотря на наличие Луны, а именно благодаря её наличию. Так что даже если крупный спутник необходим для развития сложных форм жизни, он может оказаться нежелательным фактором для долговременного существования этой жизни.

Конечно, и здесь не нужно забывать о методической неопределённости этих расчётов и о большом количестве входящих в них плохо известных факторов — эволюция системы Земля-Луна зависит от внутреннего строения Земли, от взаимодействия планеты с атмосферой и гидросферой, от будущей конфигурации орбит других планет… Одно сочетание этих параметров может предсказать попадание в зону хаоса чуть ли не в пределах миллиарда лет, другое сочетание отодвигает его на времена, большие оставшегося времени жизни Солнца… В общем, то ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли нет.

Но в контексте 2012 года важно другое: ни одна из имеющихся моделей эволюции вращения Земли не предсказывает возможности быстрых изменений. Так, как оно есть сейчас, будет не всегда. Но и скоро тоже не закончится.

Источник