Солнечные лучи: воздействие. Вредные солнечные лучи

Особенности воздействия прямых солнечных лучей на организм сегодня интересуют многих, в первую очередь тех, кто желает провести лето с пользой для себя, запастись солнечной энергией и приобрести красивый здоровый загар. Что же собой представляет солнечное излучение и какое влияние оно оказывает на нас?

Определение

Солнечные лучи (фото ниже) — это поток радиации, которая представлена электромагнитными колебаниями волн, имеющих разную длину. Спектр излучения, испускаемого солнцем, разнообразен и широк как по длине и частоте волны, так и по воздействию на человеческий организм.

Виды солнечных лучей

Различают несколько областей спектра:

- Гамма-излучение.

- Рентгеновское излучение (длина волны — менее 170 нанометров).

- Ультрафиолетовое излучение (длина волны — 170-350 нм).

- Солнечный свет (длина волны — 350-750 нм).

- Инфракрасный спектр, оказывающий тепловое воздействие (длин волны — более 750 нм).

В плане биологического влияния на живой организм самыми активными являются ультрафиолетовые солнечные лучи. Они способствуют образованию загара, оказывают гормонопротективное воздействие, стимулируют выработку серотонина и других важных компонентов, повышающих жизненный тонус и жизнеспособность.

Ультрафиолетовое излучение

В ультрафиолетовом спектре выделяют 3 класса лучей, которые по-разному воздействуют на организм:

- А-лучи (длина волны — 400-320 нанометров). Обладают наименьшим уровнем радиации, в солнечном спектре на протяжении дня и года остаются постоянными. Для них почти не существует преград. Вредное влияние солнечных лучей этого класса на организм наиболее низкое, вместе с тем их постоянное присутствие убыстряет процесс естественного старения кожи, потому как, проникая до росткового слоя, они повреждают структуру и основание эпидермиса, разрушая волокна эластина и коллагена.

- В-лучи (длина волны — 320-280 нм). Лишь в определенные время года и часы дня доходят до Земли. В зависимости от географической широты и температуры воздуха обычно проникают в атмосферу с 10 до 16 часов. Эти солнечные лучи принимают участие в активации синтеза в организме витамина Д3, что выступает их главным положительным свойством. Однако при длительном воздействии на кожу они способны изменить геном клеток таким образом, что они безудержно начинают размножаться и формировать рак.

- С-лучи (длина волны — 280-170 нм). Это самая опасная часть спектра УФ-излучения, безоговорочно провоцирующая развитие рака. Но в природе все очень мудро устроено, и вредные солнечные лучи С, как и большая часть (90 процентов) В-лучей, поглощаются озоновым слоем, не доходя до поверхности Земли. Так природа охраняет все живое от вымирания.

Положительное и отрицательное влияние

В зависимости от длительности, интенсивности, периодичности воздействия УФ-излучения в человеческом организме развиваются положительные и отрицательные эффекты. К первым можно отнести образование витамина Д, выработку меланина и формирование красивого, ровного загара, синтез регулирующих биоритмы медиаторов, выработку важного регулятора эндокринной системы – серотонина. Вот поэтому мы после лета чувствуем прилив сил, рост жизненного тонуса, хорошее настроение.

Отрицательные эффекты ультрафиолетового воздействия заключаются в ожогах кожи, повреждении коллагеновых волокон, появлении дефектов косметологического характера в виде гиперпигментации, провоцировании раковых заболеваний.

Синтез витамина Д

При воздействии на эпидермис энергия солнечного излучения преобразуется в тепло или расходуется на фотохимические реакции, в результате которых в организме осуществляются различные биохимические процессы.

Поступление витамина Д происходит двумя путями:

- эндогенным — за счет образования в коже под воздействием УФ-лучей В;

- экзогенным — за счет поступления с пищей.

Эндогенный путь – это довольно сложный процесс реакций, протекающих без участия ферментов, но при обязательном участии УФ-облучения В-лучами. При достаточной и регулярной инсоляции количество витамина Д3, синтезируемого в коже во время фотохимических реакций, в полной мере обеспечивает все потребности организма.

Загар и витамин Д

Активность фотохимических процессов в коже напрямую зависит от спектра и интенсивности воздействия ультрафиолетового облучения и находится в обратной зависимости от загара (степени пигментации). Доказано, что чем более выражен загар, тем больше времени нужно для накопления провитамина Д3 в коже (вместо пятнадцати минут три часа).

С точки зрения физиологии это объяснимо, поскольку загар — это защитный механизм нашей кожи, и образовавшийся в ней слой меланина выполняет функцию определенного барьера на пути как УФ-лучей В, служащих медиатором фотохимических процессов, так и лучей класса А, которые обеспечивают термическую стадию превращения в коже провитамина Д3 в витамин Д3.

А вот поступающий с пищей витамин Д только компенсирует дефицит в случае недостаточной выработки в процессе фотохимического синтеза.

Образование витамина Д при нахождении на солнце

Сегодня уже установлено наукой, что для обеспечения суточной потребности в эндогенном витамине Д3 достаточно пребывать под открытыми солнечными УФ-лучами класса В в течение десяти-двадцати минут. Другое дело, что такие лучи в солнечном спектре присутствуют не всегда. Их наличие зависит как от сезона года, так и от географической широты, поскольку Земля при вращении меняет толщину и угол атмосферного слоя, через который солнечные лучи проходят.

Поэтому излучение солнца не постоянно способно образовывать в коже витамин Д3, а только тогда, когда в спектре присутствуют УФ-лучи В.

Солнечное излучение в России

В нашей стране с учетом географического расположения богатые УФ-лучами класса В периоды солнечного излучения распределяются неравномерно. Например, в Сочи, Махачкале, Владикавказе они длятся около семи месяцев (с марта по октябрь), а в Архангельске, Санкт-Петербурге, Сыктывкаре продолжаются около трех (с мая по июль) или даже меньше. Прибавьте к этому число пасмурных дней в году, задымленность атмосферы в крупных городах, и становится ясно, что большая часть жителей России испытывает нехватку гормонотропного солнечного воздействия.

Вероятно, поэтому интуитивно мы стремимся к солнцу и рвемся на южные пляжи, при этом забывая, что солнечные лучи на юге абсолютно другие, непривычные нашему организму, и, кроме ожогов, могут спровоцировать сильнейшие гормональные и иммунные всплески, способные увеличить риск онкологических и иных недугов.

Вместе с тем южное солнце способно исцелять, просто во всем должен соблюдаться разумный подход.

Источник

Луч света испустило солнце

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Луч света около Солнца: энергетический взгляд

(комментарий к статье Р.И. Храпко «Гравитационная масса фотонов» в УФН 185 1225 (2015))

ООО «Камгражданпроект», 423814, Россия, РТ, г. Набережные Челны,

Московский проспект, 98, тел. 8-919-620-53-81, E-mail: anikitinaaa@mail.ru

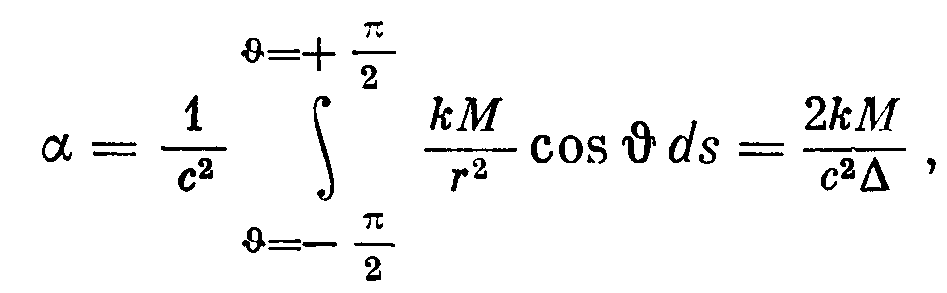

Дано объяснение отклонения луча света в гравитационном поле Солнца, из энергетических соображений, когда все изменения и взаимодействия (в том числе и гравитационные) рассматриваются не как силовые взаимодействия или геометрические проявления искривления пространства-времени, а как проявления и следствия движения материи, описываемой как движение энергии в пространстве-времени. Ключевые слова и фразы: отклонение луча света в гравитационном поле, энергетическая теория, движение материи, движение энергии, энергетический потенциал, гравитационный потенциал. «Все так хорошо объяснялось, зачем вы занялись этим снова?» М. Планк А. Эйнштейну по поводу ОТО «Поиск сущности я считаю занятием суетным и невозможным. Если тщетно искать субстанцию. это ещё не значит, что нами не могут быть исследованы некоторые их характеристики. « Г. Галилей В разделе «Письма в редакцию» журнала УФН 185 1225 (2015) опубликована статья Р.И. Храпко [1] под названием «Гравитационная масса фотонов». Рассуждения Р.И. Храпко «о гравитационной массе фотонов или тел» и математическое жонглирование формулами в связи с этим достойны отдельной критической статьи, но сейчас позвольте обратить внимание на начало главы 2 из этой статьи, описывающей отклонение фотонов в поле тяготения Солнца: «Однако в 1919 г. экспедиция Эддингтона, наблюдавшая солнечные затмения, обнаружила, в соответствии с теорией Эйнштейна, вдвое большее отклонение». [1, с.1226] Прекрасно известно, что в 1919 г. было одно солнечное затмение, но две экспедиции: первая — в Собраль в Бразилии и вторая на о. Принсипи у западных берегов Африки под руководством А. Эддингтона. Первый эксперимент дал результат ? = 1»,98, второй — ? = 1»,61. И где тут двойное отклонение? Наоборот, целью этих экспедиций было наблюдение и измерение отлонений лучей света от звёзд около Солнца во время солнечного затмения и подтверждения, таким образом, предсказания А. Эйнштейна на основе ОТО. Храпко: «Гинзбург [5] объяснял это реальное удвоение отклонения по сравнению с формулой (7) неевклидовостью пространства в поле тяготения». [2, с.1226] Не мог В.Л. Гинзбург такое написать, и нет такого в статье В.Л. Гинзбурга «Экспериментальная проверка общей теории относительности» [2], потому что А. Эйнштейн сто лет назад, в 1915 году, в статье «Объяснение движения перигелия Меркурия в общей теории относительности», написал: «. оказывается, что следствием теории является более сильное (в два раза большее) искривление светового луча гравитационным полем по сравнению с нашими прежними исследованиями» [3 , т.1, с. 439 ] У В.Л. Гинзбурга в статье, на которую ссылается Р.И. Храпко, написано: «. в неоднородном гравитационном поле световые лучи будут искривляться.» «Этот эффект. был предсказан Эйнштейном уже в первых работах по теории тяготения, причем для отклонения луча, проходящего на расстоянии R от центра Солнца, было получено выражение

= 4, 24 · 10 -6

=0 », 87

. В дальнейшем, после создания общей теории относительности, выяснилось, что эффект отклонения лучей должен быть вдвое больше и таким образом согласно теории

= 8 , 48 · 10 -6

=1 », 75

. ..т.е. отклонение луча достигает у солнечного края 1,75 угловых секунд (более точное значение 1 » ,745)» [ 2, с.32-33 ] ( где у В.Л. Гинзбурга в наших обозначениях: G , M и r — гравитационная постоянная, масса и радиус Солнца) Р.И. Храпко далее пишет: «Дело в том, что притяжение Солнца отклоняет излучение или движущееся тело от движения по геодезической линии трёхмерного пространства. Но сама эта геодезическая линия вблизи Солнца отклоняется от геодезической линии, проходящей вдали от Солнца, на тот же угол ?. Поэтому и происходит двойное отклонение траектории вблизи Солнца по сравнению с траекторией, проходящей вдали от Солнца. При этом только половина этого двойного отклонения происходит из-за солнечного притяжения; вторая половина есть следствие искривления трёхмерного пространства Солнцем». [1, с.1226 ] Далее, два рисунка (а) и (б) на этой же странице И.Р. Храпко подписывает: «Траектория фотона отклоняется от геодезической траектории пространства [ как понимать сочетание слов «траектория пространства»?; правильно: «геодезическая линия пространства-времени» ] из-за притяжения Солнца (а). Но сама геодезическая траектория искривлена из-за того, что Солнце искривляет пространство (б)». Красота! По Храпко Солнце сначала искривляет пространство, а затем уже в этом искривлённом пространстве «притягивает» фотон! И что удивительно, первое и второе воздействуют на фотон одинаковым образом! Уже сто лет, как в Общей теории относительности (ОТО) нет притяжения как силового взаимодействия материальных тел,— это геометрическая теория тяготения, и гравитация обусловлена в ней только деформацией пространства-времени. И, наконец, в «Заключении» статьи Храпко пишет: «Двойное отклонение фотонов при прохождении их вблизи притягивающего центра обясняется не их двойной гравитационной массой, а искривлением геодизической линии вблизи притягивающего центра по сравнению с удалённой геодизической линией [ 9 ] » [1, с.1227 ] Что значит эта абракадабра? Автор бьётся как в клетке, в которую, видимо, попал по «искривлённой геодезической траектории». Если бы было «тройное отклонение», а такой случай был в 1936 году, когда А.А.Михайлов [4] получил величину отклонения световых лучей ? = 2»,73, чем бы объяснил это Р.И. Храпко? Искривлением сознания? Природа, конечно, не так «наивна и расточительна», чтобы делать какое-то действие в два приёма: сначала искривлять пространство, а потом притягивать фотоны, надо думать, она делает всё за раз, а «раздвоение» происходит в наших головах. Человеку свойственно, когда он не может понять физический смысл и причинную связь явления (движения материи), объяснять материальные процессы — нематерильными таким образом, что идеальное становится первопричиной и сущностью, как искривление пространства-времени в данном случае. И. Ньютон ещё в 1704 году в «Оптике», основываясь на своей теории тяготения, догадывался: » Вопрос 1. Не действуют ли тела на свет на расстоянии и не изгибают ли этим действием его лучей; и не будет ли (при прочих равных условиях) это действие сильнее всего на наименьшем расстоянии? » » Вопрос 5. Не действуют ли тела и свет взаимно друг н а друга?». » Вопрос 29. Не являются ли лучи света очень малыми телами, испускаемыми светящимися веществами? » («Оптика», 3-я книга) Немецкий астроном Иоганн фон Зольднер в 1801 году, считая, что свет — это материальные корпускулы, двигающиеся в поле тяготения Солнца по гиперболе, на основе теории И. Ньютона, рассчитал по формуле ?=2GM/с 2 R, что свет должен отклоняться от первоначальной траектории у края Солнца на ?=0»,84 угловых секунды. (где G — гравитационная постоянная, M — масса Солнца, c — скорость света, R — радиус Солнца) А. Эйнштейн сначала в 1907 году в статье «О принципе относительности и его следствиях» заметил, что «. световые лучи . искривляются гравитационным полем; изменение направления, как легко видеть, составляет ?/с 2 ·sin? на 1 см пути света, где ? означает угол между направлением силы тяжести и светового луча» [3, т.1, с. 113]. (здесь у Эйнштейна ? — ускорение гравитационного поля, с — скорость света, при ?? = Ф — потенциал силы тяжести, когда ? — расстояние по координате x) Затем, Эйнштейн возвращается к этому вопросу в статье «О влиянии силы тяжести на рапространение света» в 1911 году: «Оказывается, что лучи, проходящие вблизи Солнца, согласно излагаемой ниже теории, испытывают под влиянием поля тяготения Солнца отклонение, вследствие чего должно произойти кажущееся увеличение углового расстояния между оказавшейся вблизи Солнца неподвижной звездой и самим Солнцем почти на одну дуговую секунду» [3, т.1, с.165] «. для отклонения ?, которое луч света испытывает на любом пути s в сторону n’ , получаем выражение

«По формуле (4) луч света, проходящий мимо какого-либо небесного тела, испытывает отклонение в сторону убывания гравитационного потенциала, т.е. в сторону небесного тела, равное

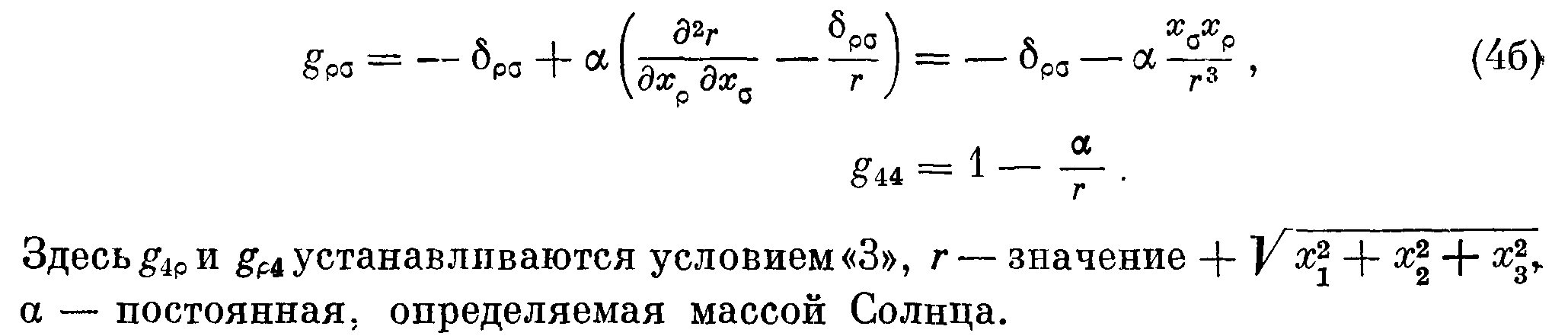

где k — гравитационная постоянная, M -масса небесного тела, ? — расстояние от луча до центра небесного тела. По этой причине луч света, проходящий мимо Солнца, испытал бы отклонение, равное 4·10 -6 = 0,83 дуговой секунды» «Для планеты Юпитер ожидаемое смещение достигает примерно 1/100 указанного значения. Было бы крайне желательным, чтобы астрономы заинтересовались поставленным здесь вопросом. » [ 3 , т.1, с.173-174]. В 1913 году в статье «Физические основы теории тяготения» А. Эйнштейн снова пишет, что «. можно показать, что произвольный физический процесс протекает тем быстрее, чем больше гравитационный потенциал в области, где находится рассматриваемая физическая система» «Другим следствием этой гипотезы эквивалентности является искривление световых лучей в поле тяготения; для луча, проходящего мимо Солнца, это искривление составляет 0,84 дуговой секунды. » «Искривление световых лучей означает, что скорость света не постоянна, но зависит от места. Поэтому становится необходимым обобщить теорию пространства и времени, известную под названием теории относительности, поскольку последняя основана на постулате о постоянстве скорости света» [3, т.1, с.268] В 1915 году Эйнштейн в статье «Объяснение движения перигелия Меркурия в общей теории относительности» уже на основе ОТО пишет: «. оказывается, что следствием теории является более сильное (в два раза большее) искривление светового луча гравитационным полем по сравнению с нашими прежними исследованиями» [3, т.1, с. 439] и получив следующие выражения:

[3, т.1, с.441] В этой статье А. Эйнштейн на основе ОТО впервые определяет «в один приём» правильное отклонение светового луча: «Вероятно, по этой же причине получается несколько иное влияние гравитационного поля на луч света, чем в наших прежних работах; дело в том, что скорость света определяется уравнением ?g?? dx? dx? =0. (5) Пременив принцип Гюйгенса, простым вычислением находим из (5) и (4б), что световой луч, проходящий мимо Солнца на расстоянии ?, испытывает угловое отклонение на величину

, тогда как прежние вычисления, которые не были основаны на предположении ?T ? ? =0, давали значение

. Световой луч, проходящий вблизи поверхности Солнца, должен испытывать отклонение на угол 1,7» (вместо 0,85») [3, т.1,с. 442] Очень важны также примечания редакции к этой статье: «Результаты этой работы были доложены на заседании Прусской Академии наук в 1915 г. В ней Эйнштейн впервые исползовал новые уравнения гравитационного поля для вычисления эффектов. Первый эффект, это отклонение луча около Солнца, для которого получено значение вдвое больше, чем получалось в прежних вариантах теории. Второй эффект — поворот перигелия Меркурия — впервые описан в этой работе. Как известно, отклонение луча света вблизи диска Солнца было подтверждено впервые в 1919 г. Обработка современных данных А.А. Михайловым (Астрон. ж., 1956, 33, 912) дает для отклонения величину 2»,03 вместо теоретических 1»,75″ [3, т.1, с.447] В марте 1916 г. А. Эйнштейн в статье «Основы общей теории относительности», в которой наиболее подробно изложил ОТО, снова уточняет, что «. луч света, проходящий мимо Солнца, испытывает отклонение в 1»,7, а луч света, проходящий мимо планеты Юпитер отклоняется приблизительно на 0»,02″ [3, т.1, с.504] Первые эксперименты с целью измерения отклонения света в гравитационном поле Солнца и, соответственно, проверки ОТО, были проведены одновременно в Собраль в Бразилии и на о. Принсипи у западных берегов Африки. Первый эксперимент дал результат ?=1»,98, второй — ?=1»,61. Таблица 1. Экспериментальные данные отклонений луча света около Солнца во время солнечных затмений. (теоретическое значение ?max=1»,75) Данные взяты из различных источников, в том числе из статьи В.Л.Гинзбурга [3] и А.А. Михайлова [4], из книги Ацюковский В.А. «Критический анализ основ теории относительности»

| N | Дата | Место эксперимента | Угол отклонения, от края Солнца ?» экстраполяция | Наблюдатели | Расстояние центра Солнца от барицентра Солнечной системы в радиусах Солнца RS | Уточнение расчётов |

| 1 | 1919, 29.05 | о. Принсипи, Африка | 1»,61 | Eddington A.S. Коттингхэм | 1,83RS | |

| 2 | Собраль, Бразилия | 1»,98 | Crommelin A. | 1,83RS | Данжон 2»,05 Михайлов 2»,07 | |

| 3 | 1922, 21.09 | Уоллоле, Западная Австралия Кардилло-Даунс, Австралия | 1»,78 1»,74 1»,77 | Campbell W.W. Trumpler R.J. Chant C.A. Young R.K. Davidson C.R. | 1,8 RS | Данжон 2»,05, Freundlich 2»,05, Hopmann 2»,07, Джексон 2»,12, Михайлов 2»,12 |

| 4 | 1929, 09.05 | Такенгон, о. Суматра | 2»,24 | Freundlich E.F. | 0,66 RS | Данжон 2»,05, Джексон 1»,98, Trumpler 1»,75 Михайлов 1»,96 |

| 5 | 1936, 19.06 | Куйбышевка, г. Благовещенск на Амуре (СССР), ГАИШ. Козимицу, Япония | 2»,73 2»,13 | А.A.Михайлов Matukuma T. | 1,07 RS | |

| 6 | 1947, 20.05 | г. Бокоюва (Бразилия) | 2»,01 | Ван Бисбрук | 1,42 RS | Михайлов 2»,20 |

| 7 | 1952, 25.02 | г. Хартум (Судан) | 1»,70 | Ван Бисбрук | 0,35 RS | Михайлов 1»,45 |

| Среднее Среднее без min и max | 1»,97 1»,92 | 2»,03 2»,06 | ||||

(Центр масс Солнечной системы имеет максимальное удаление от центра Солнца на

2,15 радиуса Солнца, что, при экваториальном радиусе Солнца RS =6,9551·10 8 m, составляет

1,495·10 9 m. Общая масса Солнечной системы составляет 1,0014 MS ) В таблице 1 приведено расстояние центра Солнца от барицентра Солнечной системы в радиусах Солнца в годы наблюдений в надежде обратить внимание на этот фактор при измерении отклонений луча света. Вынуждены констатировать что никакой корреляции результатов с этим фактором не наблюдается, что говорит о том, что влияние этого фактора незначительно. В последующие годы были выполнены многочисленные эксперименты методами радиолокации и радиоинтерферометрии, которые дали средний результат

1»,75, что с большой точностью подтверждает ОТО. Не подтвергая сомнению результаты этих экспериментов, проводивщихся в большинстве случаев в неблагоприятных для оптических наблюдений условиях, и многочисленных теоретических расчётов, которые с большой точностью подтверждают ОТО, позволим обратить внимание на следующее объяснение этой проблемы, вытекающее из разрабатываемой нами энергетической теории. К настоящему времени, начиная от И. Зольднера на основе теории тяготения И.Ньютона до А. Эйнштейна на основе ОТО, в которой «проблема тяготения сводится к математической», когда уже учитываются не только влияние поля тяготения на течение времени как в СТО, но и изменение пространственной метрики, т. е. неэвклидовость пространства в поле тяготения, и до наших дней, выполнены многочисленные расчёты отклонения луча света в гравитационном поле. В этой статье мы хотим привлечь внимание на возможность следующего решения этой проблемы на основе энергетических соображений. Зададим простой вопрос: Чем энергетически отличается «пространство» около Солнца, в самом общем случае, — около любого материального тела, от отдалённого пространства на растоянии от гравитирующих материальных тел? Только энергетическим потенциалом, а именно: если, как мы знаем, что энерго-гравитационный потенциал Вселенной равен ?0 = c 2 , то энергетический потенциал «пространства» около Солнца составит ?1 = c 2 —

=?0 — ?G , так что разница, которая только и имеет значение в нашем относительном мире, между постоянным «фоновым» энергетическим потенциалом Вселенной, и энергетическим потенциалом около Солнца, равна ??=?0 — (?0 — ?G) = ?G=

В потенциальном энерго-гравитационном поле, при энергетическом подходе к проблеме отклонения лучей света, при движении любой материальной частицы по любой траектории совершается работа A, равная произведению массы m этой частицы на разность энергетических потенциалов между начальной и конечной точками, что нашем случае будет равно: A=m (?1 — ?2)= m ?? = m

где m — масса тела, ??=?0 — (?0 — ?G) — разность энергетических потенциалов, создаваемая массой Солнца M в пространстве-времени, равная и обозначаемая в современной физике как гравитационный потенциал Ф = GM/R=v 2 , равный квадрату скорости материальных тел, например, планет; ?0 = с 2 — энергетический потенциал Вселенной, R — прицельное расстояние от центра Солнца. Направим ось x нашей системы координат по направлению луча света, а ось y перпендикулярно к центру Солнца. Солнце «выполняет» работу A по отклонению луча света по оси y, описываемую функцией, когда при изменении аргумента x от бесконечности до Солнца и от Солнца до бесконечности, или изменении разности энергетических потенциалов ?? по оси y от 0 до GM/R около Солнца и до 0, и, соответственно, в геометрической интерпретации эта работа-энергия E равна площади под графиком фунции: A=E=f (m ??)=f (m·GM/R) Рассмотрим идеальный случай, считая, что звезда от которой идёт свет находится на бесконечности и луч света, проходя мимо Солнца, улетает в бесконечность, а Земля, с которой мы ведём наблюдения, тоже находится на бесконечном удалении от Солнца. Работа-энергия E1, «выполняемая» Солнцем, суммируемая от звезды до Солнца, при изменении разности энерго-гравитационного потенциала ??, создаваемого Солнцем, от 0 до GM/R, когда свет «тормозит», равна A1=E1=

и от Солнца до бесконечности, при изменении разности энерго-гравитационного потенциала ?? от GM/R до 0, когда свет «ускоряется», равна A2=E2=

Суммарная работа Солнца от ? до ? равна A=A1 +A2 =

+

= 2m ??=

Интересующий нас в этой статье тангенс угла отклонения луча света единичной массы-энергии (mc 2 =1) около Солнца при X=R/cos? (для малых углов tg?=?), наблюдаемый с бесконечности, величина которого прямо пропорциональна работе-энергии, «выполняемой» Солнцем по отклонению луча света, равен производной соответствующей функции работы-энергии : tg?=

=

=

Разность энергопотенциалов на поверхности Солнца равна ??=GM/R=1908,66·10 8 m 2 /s 2 , на расстоянии двух радиусов от центра Солнца, на котором и далее наблюдается большинство звёзд, — разность энергопотенциалов ??2=GM/2R=954,33·10 8 m 2 /s 2 Разность энергопотенциалов на орбите Земли равна ??E=GM/RE=8,8737229·10 8 m 2 /s 2 , что, как видим, составляет около одного процента от энергопотенциала на расстоянии в 2R от центра Солнца, и соответственно, при прямой пропорциональности, теоретический угол отклонения луча света при наблюдении с Земли, при прочих одинаковых условиях, будет меньше на такую же величину, что не играет роли при практических экспериментах. По теории Ньютона потому и получается «одинарное» отклонение, потому что тяготение материальных тел по этой теории «происходит» в абсолютном пространстве в результате мгновенного дальнодействия. В ОТО тяготения уже нет, и материальные тела «движутся» по геодезическим линиям в «деформированном» этими же телами, а значит, в неоднородном пространстве-времени. При энергетическом подходе, если можно так сказать, Солнцем «выполняется» двойная работа: сначала по «торможению» от скорости c до (c — v), а затем по «ускорению» фотонов до скорости c. Каким образом это происходит в физическом смысле, или, точнее, энергодинамическом смысле, — это уже тема для отдельной статьи. Описанный в статье метод может быть применён и для других аналогичных случаев, например, для вычисления отклонения света и радиоволн около Юпитера, для случаев гравитационного линзирования, микролинзирования и т. п. Список литературы 1. Храпко Р И Гравитационая масса фотонов» УФН 185 1225 (2015) 2. Гинзбург В Л Экпериментальная проверка общей теории относительности. (доклад, прочитанный на заседании Эйнштейновской сессии ОФМН АН СССР 30 ноября 1955 г.) УФН, т.LIX, вып.1, май 1956г. 3. Эйнштейн А Собрание научных трудов. — М.; Наука, 1965,1966. 4. Михайлов А А Наблюдение эффекта Эйнштейна во время солнечных затмений. (доклад, прочитанный на заседании Эйнштейновской сессии ОФМН АН СССР 30 ноября 1955 г.) УФН, т.LIX, вып.1, май 1956г.

Источник