Санскритология-тайна библ. слов. Крестное знамение

ni [дж(з)нани] созвучны, следовательно люди должны заниматься астрологией*, ведь Бог зачем-то показывает эти знамения. В этой связи можно понять и слово затмение как: sattva-minite [саттва-мините], где sattva «злой дух, демон», т.е. «Солнце умерло от злого духа (Сета)». И действительно древние люди так и думали, что Солнце проглатывает тёмный и злой крокодил или змей.

Считается, что первое упоминание крестного знамения** связано с видением императора Константин Великого***, поклонявшегося богу Солнца — Аполлону, когда при взятии Рима увидел знамение креста на солнце с надписью на латыни In hoc signo vinces, что означает «с этим знаком победишь». Позднее на знаменах его армии, а также на щитах и доспехах воинов появился «христианский» знак, сам Константин крестился лишь спустя 25 лет, перед смертью. Это знамение изменило не только его жизнь, но спасло множество христиан, так как став императором Константин Великий разрешил все религии, в том числе и христианство.

«Около полудня, когда день склонялся к вечеру (по нашему около трёх часов) император увидел выше солнца… знамение креста с надписью: «Сим победишь» (по-гречески: ТОЭТПС НИКА, а на латыни: HOC VIN СЕ). Ужас объял его и свиту. Ночью явился ему во сне Христос (Пастух по Евсевию — авт.) с крестом же и велел сделать подобие его и с этим знамением выступить против своих врагов. Утром Константин…призвал художников и повелел им сделать это изображение (labarum)… Знамя это водружено было на древке и обведено было золотым венком с драгоценными камнями; на шёлковой ткани, прикреплённой к древку, были изображения Константина и сынов его. Монограмма украшала и шлем Константина, а о щитах у Евсевия ничего не говорится» (В.В. Болотов. Лекции по истории древней церкви, т.3, с. 9).

Что же мог увидеть Константин в январе месяце перед битвой, с точки зрения современного научного знания? Вероятней всего это было гало**** (светящееся кольцо) вокруг Солнца, от которого отходило шесть лучей, а на конце верхнего луча сияло ещё одно солнце, которое походило на букву «Р». Других надписей, как думали пересказчики, больше не было, так как в этом символе — монограмме и была увидена надпись IN HOC SIGNO VINСЕS, которую традиционно переводят как «Сим победишь».

Но переведём эти слова с санскрита, чтобы убедиться, что смысл совсем иной, так как: ina hors citra vi ank esa [ина хорс читра ви анк еса], где ina «солнце», hors «бог Хорс», citra «знак, чудо, картина», vi «птица, летящий», ank «Анх – египетский крест», esa «желание, выбор», т.е. «Бог Солнца Хорс явил желанный знак (чудо) летящий (крылатый) Анх (египетский крест)». В славянской мифологии Хорс был вечерним богом-Солнцем, и это имя восходит к древнеегипетскому богу Гору, символом которого был сокол, летящая птица.

В астрологии символом Земли служит круг с крестом или крест наверху круга, что и служит образу державы (шар с крестом, который держат императоры), а планета Венера обозначается как крест внизу круга, что похоже на Анх – египетский крест. На латинском языке Венера читается как Винус, поэтому с астрологической точки зрения, символы указывают на соединение Солнца и Венеры: ХОРС + ВИНУС, что можно трактовать как: «Любовь к Солнцу».

Для славянских народов, которые считают себя «Даждьбога внуками» или «внуками Солнца», это знамение действительно могло вдохновить на подвиг, так как у Константина войска было в два раза меньше, чем у Максенция. Войско у Константина в основном состояло из галлов, предков французов, и племён немецких народов, которые относились к индоевропейской культуре, которые все поклонялись Солнцу, поэтому это знамение им могло придать мужество. Но причём тогда Иисус Христос, монограмма которого, как считается, имеется в этих двух буквах «ХР», но в надписи слова ХРИСТОС нет вообще?

Всё дело в неправильном чтении слова СОЛНЦЕ. Прочтём это слово на латинский лад, где латинская буква С это русская К,а латинская буква Н это русская Х, то получим слово КОЛОХОЦЕ или КОЛОХОРСЕ, где сочетание букв РС читается как Ц. И благодаря этой расшифровки всем известного, но мало понятного слова СОЛНЦЕ, мы получаем образ видимого светила: — круг Света Бога Хорса.

Ещё одно непонятное слово labarum, у которого нет перевода ни с латинского, ни с греческого языков, значит, его надо переводить с санскрита, как: labha-rim [лабха-рим], где labha «завоевание», rim «Рим», т.е. «завоевание Рима». А если прочитать это слово наоборот – murabal, то переведём его как: mura-bala [мура-бала], где mura «стремительный, поспешный», bala «сила, власть, военное господство, армия, войско», т.е. «стремительное (наступление) войска». В случае замены латинской буквы «u» на «i», то получится слово mitra-bala [митра-бала] «союзное войско». Соединив два значения одного и того же слова, получаем «союзное войско завоевало Рим», что действительно и произошло, когда союзное войско Константина из далёкой Галлии завоевало Рим.

В честь этого события была сооружена триумфальная арка Константина Великого, на которой он повелел написать следующие слова, которые так же надо читать в прямом и обратном виде: INSTINCTU DIVINITATIS — SITATINIVID UTCNITSNI. Первое слово INSTINCTU [инстинкту] понимается как «внутреннее чутье (интуиция), врождённое поведение, побуждение», второе слово составное: DIV INI TAT IS, где div [див] «небо», ina [ина] «Солнце», tata [тата] «отец», ic, [иш] «владыка, принадлежать», т.е. «Владыке Отцу Небес – Солнцу (повинуйся через) инстинкт (интуицию)». Значение обратного текста следующий: SI TATI NIVID UTCNI TSNI, где si [си] «объединяться», tati [тати] «множество, большое количество», nivid [нивид] «доводится до сведения, указание», utsna [утсна] «выходящих из воды (крестившихся)», tsarin [тсарин] «тайно, прятавшихся», т.е. «Доводится до сведения (населению Рима), (что разрешается) объединяться в большое множество ранее прятавшимся «выходцам из воды» (крестившимся)».

Осталось понять значение имени Константин, которое можно представить, как: kon – stha-patin [кон-стха-патин], где kon «закон», stha-patin «господин, повелитель», т.е. «законный повелитель» или «господин Закона (издающий законы и указы)». Наверное, я привёл много доказательств о том, что и древние римляне понимали санскрит.

Справка из Википедии:

*Астрология (от др.-греч. — звезда, и от др.-греч. — мысль, причина) — группа предсказательных практик, традиций и верований, постулирующих воздействие небесных тел на земной мир и человека (на его темперамент, характер, поступки и будущее) и, соответственно, возможность предсказания будущего по движению и расположению небесных тел на небесной сфере и относительно друг друга. Современные астрологи считают астрологию метафорическим «символическим языком», в котором высказывание допускает множество различных интерпретаций. В настоящее время наука квалифицирует астрологию как псевдонауку и предрассудок.

**Крестное знамение — молитвенный жест в христианстве (перекреститься) (Также: «Окстись!» (призыв) — «Перекрестись!»). В православии принято налагать крестное знамение с правого плеча на левое, а католики крестятся наоборот- с левого плеча на правое. Однако в христианстве под знамениями понимаются не астрономические явления, а некие чудесные явления и знаки. Поскольку чудо по своему смыслу противоречит закономерности, систематически использовать знамения невозможно, а значит невозможно их и понимать как основу для каких-либо астрологических прогнозов. Что же касается намеренного поиска знамений, то таковое в христианстве крайне порицается: «род лукав и прелюбодейный знамения ищет» (Мф. 16, 4; 12, 38—42). По словам свт. Игнатия (Брянчанинова) «Прошение „знамения с небесе“ было не столько прошением чуда, сколько насмешкою над чудесами Богочеловека и выражением невежественного, превратного понятия о чудесах».

***Флавий Валерий Аврелий Константин, Константин I, Константин Великий (лат. Flavius Valerius Aurelius Constantinus; 27 февраля 272, Наисс, Мёзия — 22 мая 337, Никомедия) — римский император. После смерти отца, в 306 году, был провозглашен войском августом, после победы над Максенцием в 312 году в битве у Мульвийского моста и над Лицинием в 323 стал единственным полновластным правителем римского государства, христианство сделал господствующей религией, в 330 году перенёс столицу государства в Византий (Константинополь), организовал новое государственное устройство. Константин почитается рядом христианских церквей как святой в лике равноапостольных (Святой Равноапостольный царь Константин).

****Гало; (от др.-греч. — круг, диск; также аура, нимб, ореол) — оптический феномен, светящееся кольцо вокруг объекта — источника света. Иногда в морозную погоду гало образуется кристаллами очень близко к земной поверхности. В этом случае кристаллы напоминают сияющие драгоценные камни. В старину разнообразным гало, как и другим небесным явлениям, приписывалось мистическое значение знамений, как правило, дурных, особенно если гало принимало крестообразную форму, которая трактовалась как крест или меч.

Иллюстрация: Монограмма Христа. Мозаика. V в. Баптистерий в Альбенго. Италия.

Источник

Крестное знамение

Кре́стное зна́мение – осенение знамением Креста, внешне выражаемое в таком движении руки, что оно воспроизводит символическое очертание Креста, на котором был распят Господь Иисус Христос; при этом осеняющий выражает внутреннюю веру во Святую Троицу; во Христа как в вочеловечившегося Сына Божьего, Искупителя людей; любовь и благодарность по отношению к Богу, надежду на Его защиту от действия падших духов, надежду на спасение.

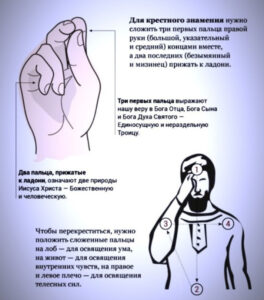

Для крестного зна́мения мы складываем пальцы правой руки так: три первых пальца (большой, указательный и средний) слагаем вместе концами ровно, а два последних (безымянный и мизинец) пригибаем к ладони…

Сложенные вместе три первых пальца выражают нашу веру в Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа как единосущную и нераздельную Троицу, а два пальца, пригнутые к ладони, означают, что Сын Божий по воплощении Своем, будучи Богом, стал человеком, то есть означают Его две природы – Божескую и человеческую.

Осенять себя крестным знамением надо не торопясь: возложить его на лоб (1), на живот (2), на правое плечо (3) и затем на левое (4). Опустив правую руку можно делать поясной или земной поклон.

Осеняя себя крестным знамением, мы прикасаемся сложенными вместе тремя пальцами ко лбу – для освящения нашего ума, к животу – для освящения наших внутренних чувств (сердца), потом к правому, затем левому плечам – для освящения наших телесных сил.

О тех же, которые знаменуют себя всей пятерней, или кланяются, не окончив еще креста, или махают рукой своей по воздуху или по груди своей, святитель Иоанн Златоуст сказал: «Тому неистовому маханию бесы радуются». Напротив, крестное знамение, совершаемое правильно и неспешно, с верою и благоговением, устрашает бесов, утишает греховные страсти и привлекает Божественную благодать.

Сознавая свою греховность и недостоинство перед Богом, мы, в знак нашего смирения, сопровождаем нашу молитву поклонами. Они бывают поясными, когда наклоняемся до пояса, и земные, когда, кланяясь и становясь на колена, касаемся головою земли.

«Обычай делать крестное знамение берет начало со времен апостольских» (Полн. Правосл. богослов. энциклоп. Словарь, СПб. Изд. П.П.Сойкина, б.г., с. 1485). Во время Тертуллиана крестное знамение уже глубоко вошло в жизнь современных ему христиан. В трактате «О венце воина» (около 211 г.) он пишет, что мы ограждаем свое чело крестным знамением при всех обстоятельствах жизни: входя в дом и выходя из него, одеваясь, возжигая светильники, ложась спать, садясь за какое-либо занятие.

Крестное знамение не является лишь частью религиозного обряда. Прежде всего, это – великое оружие. Патерики, отечники и жития святых содержат много примеров, свидетельствующих о той реальной духовной силе, которой обладает образ Креста.

Уже святые апостолы силою крестного знамения совершали чудеса. Однажды апостол Иоанн Богослов нашел лежащим при дороге больного человека, сильно страдавшего горячкой, и исцелил его крестным знамением (Димитрий Ростовский, святитель. Житие святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. 26 сентября).

Преподобный Антоний Великий говорит о силе крестного знамения против демонов: «Посему, когда демоны приходят к вам ночью, хотят возвестить будущее или говорят: “Мы – ангелы”, не внимайте им – потому что лгут. Если будут они хвалить ваше подвижничество и ублажать вас, не слушайте их и нимало не сближайтесь с ними, лучше же себя и дом свой запечатлейте крестом и помолитесь. Тогда увидите, что они сделаются невидимыми, потому что боязливы и особенно страшатся знамения креста Господня. Ибо, крестом отъяв у них силу, посрамил их Спаситель» (Житие преподобного отца нашего Антония, описанное святым Афанасием в послании к инокам, пребывающим в чужих странах. 35).

В «Лавсаике» рассказывается о том, как авва Дорофей, сотворив крестное знамение, выпил воду, взятую из колодца, на дне которого был аспид: «Однажды авва Дорофей послал меня, Палладия, часу в девятом к своему колодцу налить кадку, из которой все брали воду. Было уже время обеда. Придя к колодцу, я увидел на дне его аспида и в испуге, не начерпав воды, побежал с криком: “Погибли мы, авва, на дне колодца я видел аспида”. Он усмехнулся скромно, потому что был ко мне весьма внимателен, и, покачав головой, сказал: “Если бы диаволу вздумалось набросать аспидов или других ядовитых гадов во все колодцы и источники, ты не стал бы вовсе пить?” Потом, придя из кельи, он сам налил кадку и, сотворив крестное знамение над ней, первый тотчас испил воды и сказал: “Где крест, там ничего не может злоба сатаны”».

Преподобный Венедикт Нурсийский (480–543) за строгую свою жизнь был избран в 510 году игуменом пещерного монастыря Виковаро. Святой Венедикт с усердием правил монастырем. Строго соблюдая устав постнического жития, он никому не позволял жить по своей воле, так что иноки стали раскаиваться, что выбрали себе такого игумена, который совершенно не подходил к их испорченным нравам. Некоторые решили его отравить. Они смешали яд с вином и дали пить игумену во время обеда. Святой сотворил над чашею крестное знамение, и сосуд силою святого креста тотчас же разбился, как бы от удара камнем. Тогда человек Божий познал, что чаша была смертоносна, ибо не могла выдержать животворящего креста» (Димитрий Ростовский, святитель. Житие преподобного отца нашего Венедикта. 14 марта).

Протоиерей Василий Шустин (1886–1968) вспоминает о старце Нектарии Оптинском: «Батюшка говорит мне: “Вытряси прежде самовар, затем налей воды, а ведь часто воду забывают налить и начинают разжигать самовар, а в результате самовар испортят и без чаю остаются. Вода стоит вот там, в углу, в медном кувшине; возьми его и налей”. Я подошел к кувшину, а тот был очень большой, ведра на два, и сам по себе массивный. Попробовал его подвинуть, нет – силы нету, тогда я хотел поднести к нему самовар и налить воды. Батюшка заметил мое намерение и опять мне повторяет: “Ты возьми кувшин и налей воду в самовар”. – “Да ведь, батюшка, он слишком тяжелый для меня, я его с места не могу сдвинуть”. Тогда батюшка подошел к кувшину, перекрестил его и говорит: “Возьми”, – и я поднял и с удивлением смотрел на батюшку: кувшин мне почувствовался совершенно легким, как бы ничего не весящим. Я налил воду в самовар и поставил кувшин обратно с выражением удивления на лице. А батюшка меня спрашивает: “Ну, что, тяжелый кувшин?” – “Нет, батюшка. Я удивляюсь: он совсем легкий”. – “Так вот и возьми урок, что всякое послушание, которое нам кажется тяжелым, при исполнении бывает очень легко, потому что это делается как послушание”. Но я был прямо поражен: как он уничтожил силу тяжести одним крестным знамением!» (См.: Шустин Василий, протоиерей. Запись об Иоанне Кронштадтском и об Оптинских старцах. М., 1991).

Вначале христиане крестились одним перстом, подчеркивая этим веру в единого Бога – в противовес языческому многобожию. После Никейского вселенского собора (325 г.), сформулировавшего догмат о единстве двух природ во Христе, христиане стали креститься двумя перстами. Когда Русь крестилась в православие, в Византии крестились еще двумя перстами, каковой обычай перешел и на Русь. Затем, в XI веке, в противовес очередной ереси, отрицавшей Троичность Божию, было положено креститься тремя перстами (символ троичности). Но, в силу отрыва Руси от Византии, этот обычай не был введен на Руси до Никона. Староверы, не зная ничего о дальнейшем развитии церковной культуры в Византии, упорно держались за двуперстие.

С.А. Левицкий

Каково происхождение крестного знамения?

Происхождение крестного знамения точно неизвестно. Свт. Василий Великий относил его к Таинствам, которые передаются в молчании по преданию и не записаны апостолами (“О том, откуда получил начало, и какую силу имеет слог «с», и вместе о не изложенных в Писании узаконениях Церкви”).

Есть ли в Священном Писании какие-либо указания на крестное знамение?

Прообразами крестного знамения в Священном Писании послужили заповедь «о знаке на челе», данная Господом прор. Иезекиилю ( Иез.9:4 ), и слова Откровения Иоанна Богослова о «печатях на челах» верных ( Откр.7:3, 9:4, 14:1 ). С крестным знамением пророчество Иезекииля связывают Тертуллиан, Ориген и сщмч. Киприан Карфагенский (“Что в этом знамении крестном заключается спасение для всех, кои будут назнаменованы им на челах своих”), при этом Ориген толкует «знак на челе» как изображение последней буквы евр. алфавита «тав», которая отождествляется с греч. буквой «тау» и по форме может напоминать крест (связь между «тау» и формой креста для распятия усматривали и некоторые языческие авторы). Возможно, знак креста выступал как один из вариантов написания имени Божия, чем объясняется присутствие знаков «тав» и креста в некоторых кумранских и иудейских магических текстах.

Как в древней Церкви совершалось крестное знамение?

Чаще всего в ранних источниках упоминается совершение крестного знамения одним пальцем или всей рукой, подчеркивая этим веру в единого Бога – в противовес языческому многобожию. Однако какое при этом употреблялось перстосложение и каким было направление движения (слева направо или справа налево), не указывается. Вероятно, наиболее распространенной формой было крестное знамение одним (указательным или большим) пальцем, о чем писали свт. Епифаний Кипрский и свт. Григорий Великий (“О Мартирии, иноке Валерийской области”). Однако свт. Кирилл Иерусалимский, говоря о крестном знамении, использует множественное число – «пальцами» (“Поучения огласительные” и также Patrologija Graeca). Наиболее распространенным местом наложения крестного знамения был лоб, о чем, например пишет Тертуллиан (“О венце война”), иногда в сочетании с др. частями тела: лбом и областью сердца (о чем сообщает Пруденций — “Аврелий Пруденций Клемент”) или лбом, ушами, глазами и устами (согласно Киприану Карфагенскому). Также упоминается наложение крестного знамения на глаза, уста и область сердца (согласно Григорию Нисскому — “Послание о жизни преподобной Макрины”), уста и грудь и на все тело (согласно Тертуллиану — “Послание к жене”). К IV веку христиане стали осенять крестом все свое тело, то есть появился «широкий крест».

Двоеперстие при совершении крестного знамения, как считают некоторые исследователи, своим появлением было обязано распространению начиная с середины V в. ереси монофизитства; хотя прямых подтверждений этой точки зрения нет, из монофизитских источников и из позднейших свидетельств православно-монофизитской полемики видно, что для монофизитов одноперстие служило аргументом в пользу монофизитства, что заставляло православных использовать двоеперстие в качестве контраргумента. Распространению двоеперстия (имевшему место не только в греческом мире, но и на Западе) должно было способствовать и закрепление его в иконографии (но не наоборот).

Знаменитый пример использования пальцев руки в богословской дискуссии — выступление свт. Мелетия Антиохийского на Антиохийском Соборе 361 г. с обличением арианства, когда он проиллюстрировал мысль о единосущии Отца, Сына и Св. Духа путем разгибания трех пальцев руки и затем сгибания двух из них (много позднее на Руси этот пример сыграл определенную роль в полемике вокруг двоеперстия, поскольку интерпретировался как свидетельство об определенном перстосложении, хотя из рассказа древних церковных историков такой вывод сделать нельзя).

После распространения двоеперстия его богословское толкование как исповедания двух природ во Христе (что символизируют соединенные вместе указательный и средний пальцы) и одновременно троичности Лиц Божества (что символизируют соединенные вместе остальные пальцы) стало в Византии классическим. Тем не менее и после распространения двоеперстия византийская святоотеческая мысль продолжала подчеркивать второстепенность способа перстосложения по отношению к самому знаку креста, — напр., прп. Феодор Студит писал, что тот, кто изобразит крест «хоть как-нибудь и [даже] одним только перстом, [тот] тотчас обращает в бегство враждебного демона» (Патрология Миня).

Когда Русь крестилась в Православие, в Византии была достаточно распространена традиция креститься двумя перстами, каковой обычай перешел и на Русь. Около XIII в. в Византии двоеперстие было вытеснено троеперстием. Первым ясным свидетельством о троеперстии у греков является т. н. Прение Панагиота с Азимитом. Впрочем, известны и более поздние свидетельства о продолжении бытования у греков двоеперстия. Тем не менее со временем троеперстие распространилось в греческом мире повсеместно (так, в Пидалионе прп. Никодима Святогорца, в комментарии на 91‑е прав. свт. Василия Великого, Д. упоминается как старая форма перстосложения), а имевшие, очевидно, место случаи сосуществования троеперстия и двоеперстия никогда не вызывали споров и полемики, как это случилось на Руси.

В силу отрыва Руси от Византии, обычай совершать крестное знамение тремя пальцами не был введен на Руси до Никона. Староверы, не зная ничего о дальнейшем развитии церковной культуры в Византии, упорно держались за двуперстие.

В каких ситуациях следует налагать на себя крестное знамение?

Многие писатели Древней Церкви говорят о необходимости совершать крестное знамение как можно чаще и в самых разных жизненных ситуациях. Согласно Тертуллиану (“О венце война”. § III), «при всяком входе и выходе, когда мы обуваемся и одеваемся, перед купаниями и приемами пищи, зажигая ли светильники, отходя ли ко сну, садясь ли или принимаясь за какое-либо дело, мы осеняем свое чело крестным знамением». Он же первым упоминает (“Послание к жене”. Глава 5) христианский обычай крестить свою постель перед сном. А, например, солдаты-христиане, согласно Пруденцию, крестились перед боем (“Аврелий Пруденций Клемент”).

Когда впервые стали совершать крестное знамение за богослужением?

В богослужении, по крайней мере, начиная с III в., крестное знамение используется как священнослужителями при совершении Таинств, так и всеми верными в определенные моменты службы. Уже Ориген сообщает о крестном знамении перед началом молитвы и чтения Священного Писания (см. Selecta in Ezechielem). Во многих традициях встречается наложение «печати» на чело оглашаемых при подготовке к принятию крещения или в качестве послекрещального signatio на новокрещеных.

Совершалось ли в древности крестное знамение за трапезой?

Перед трапезой крестное знамение всегда имело особое значение. Как на Востоке, так и на Западе встречаются истории о чудесном спасении при угрозе отравления ядом. Блж. Иоанн Мосх говорит, что Иулиан Бострский трижды крестообразно осенил перстом чашу со словами: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа» и, выпив тайно подмешанный яд, остался невредим» (“О Иулиане, епископе Бостры”). Прп. Венедикт Нурсийский, которого также хотели отравить, «простерши руку, сделал над сосудом знамение креста, и сосуд, долго до того времени бывший в употреблении, так расселся от этого знамения, как будто бы вместо [наложения знамения] креста святой муж бросил в него камень», сообщает св. Григорий Великий (“Диалоги”).

Нужно ли осенять себя крестным знамением во время искушений?

Святые отцы призывали налагать крестное знамение при преодолении разных страстей. Например, блж. Иероним Стридонский упоминал совершение крестного знамения при печали и скорби о покойных, а свт. Иоанн Златоуст учил: «Обидел ли кто тебя? Огради крестным знамением грудь; вспомни все, что происходило на Кресте – и все погаснет» (Беседа 87). Однако чаще всего крестное знамение упоминается, в том числе сщмч. Киприаном Карфагенским (“Книга о падщих”), в качестве невидимой печати, отгоняющей диавола. Один из разделов «Апостольского предания» сщмч. Ипполита Римского подробно раскрывает именно этот аспект крестного знамения (“О крестном знамении”). Но больше всего о борьбе с демонами с помощью крестного знамения говорится в монашеской письменности. В Житии прп. Антония Великого приводится такое наставление: «Демоны, говорит он, производят мечтания для устрашения боязливых. Посему запечатлейте себя крестным знамением и идите назад смело, демонам же предоставьте делать из себя посмешище» (“Поучения”). В житии свт. Григория Чудотворца, епископа Неокесарийского рассказывается о том, как он, будучи вынужден заночевать в языческом храме, изгнал всех демонов, начертав крестное знамение в воздухе во время обычных вечерних молитв. К помощи крестного знамения против демонов прибегали даже неверующие. Так, император Юлиан Отступник, уже отрекшись от веры, однажды невольно перекрестился, когда был испуган, пишет свт. Григорий Богослов (“Слово 4”).

Нужно ли осенять себя крестным знамением, если вдруг оказался в неправославном храме?

Церковные писатели IV–V вв. сообщают об обязательном наложении христианами крестного знамения при вынужденном входе в языческий храм или синагогу. Например, свт. Иоанн Златоуст (“Против иудеев”) пишет: «Как войдешь ты в синагогу? Если запечатлеешь лицо свое [крестным знамением], тотчас убежит вся вражеская сила, обитающая в синагоге; а если не запечатлеешь, то уже при самом входе ты бросишь свое оружие, и тогда диавол, нашедши тебя беззащитным и безоружным, причинит тебе множество зла». Особое внимание наложению крестного знамения уделялось даже при переходе из одного помещения в другое внутри монастыря или храма во времена прп. Колумбана Люксейского (VI–VII вв.) в ирландской монашеской традиции, где за неналожение крестного знамения даже предусматривалась епитимия.

Не считается ли язычеством вера в то, что после совершения крестного знамения можно исцелиться от того или иного недуга?

Упоминания о чудесных исцелениях после совершения крестного знамения встречаются, например, в монашеской письменности. Так, подвижник Петр «положил свою руку на глаз больного, изобразил знамение спасительного креста, и болезнь сразу исчезла», сообщает блж. Феодорит Кирский (“История боголюбцев”). Другой подвижник, пишет блж. Феодорит, – прп. Лимней – исцелял с помощью крестного знамения с призыванием имени Божия змеиные укусы.

Что дать почитать человеку, не признающему силу крестного знамения?

Такому человеку можно, например, предложить книгу «Толкование Канона на Воздвижение Честнаго и Животворящаго Креста Господня», творение святого Космы, составлено Никодимом Святогорцем. Перевод с греческого под редакцией профессора И. Н. Корсунского.

В чем отличие крестного знамения у православных и католиков?

Православные для совершения крестного знамения складывают три первые пальца правой руки (большой, указательный и средний), а два других пальца пригибают к ладони; после чего последовательно касаются лба, верхней части живота, правого плеча, затем левого. Три сложенных вместе перста символизируют Пресвятую Троицу; символическое значение двух других пальцев в разное время могло быть разным. Так, первоначально у греков они вовсе ничего не означали. Позднее, на Руси, под влиянием полемики со старообрядцами (утверждавшими, что «никонияне из креста Христова Христа упразднили») эти два пальца были переосмыслены как символ двух природ, соединенных в Ипостаси Христа: Божественной и человеческой. Это толкование является сейчас самым распространённым, хотя встречаются и другие (например, в Румынской церкви эти два пальца толкуются как символ Адама и Евы, припадающих к Троице). Рука, изображая крест, касается сначала правого плеча, потом левого, что символизирует традиционное для христианства противопоставление правой стороны как места спасённых и левой как места погибающих ( Мф.25:31–46 ). Таким образом, поднося руку сначала к правому, затем к левому плечу, христианин просит причислить его к участи спасённых и избавить от участи погибающих.

Наиболее принятый и распространенный вариант в католическом мире – совершение крестного знамения пятью пальцами, открытой ладонью, слева направо, в память о пяти ранах на теле Христа.

Когда крестное знамение следует и не следует совершать на богослужении?

В современной практике Русской Православной Церкви крестное знамение обязательно совершается при благословении священным предметом — Евангелием, Крестом или Чашей. Также принято осенять себя крестным знамением при чтении или пении «Приидите, поклонимся», Трисвятого, в начале и при окончании чтения Священного Писания, на «Аллилуия», при чтении и пении Символа веры, на отпусте. Обычай креститься во время каждого из прошений различных ектений не является уставным (в греческой и древнерусской традициях он не встречается). Крестное знамение совершается при прохождении по храму напротив Царских врат. Крестятся при поставлении свечи на подсвечник перед иконой, перед прикладыванием к иконе, перед потреблением просфор. Креститься не положено во время архиерейского или иерейского приветствия «Мир всем» или иных возгласов, сопровождаемых благословением народа рукой. Крестное знамение не совершается во время чтения или пения псалмов и стихир, запрещено креститься при подходе к Святой Чаше для Причащения. Крестное знамение в определенных случаях сочетается с поклонами, но при этом они не должны совершаться одновременно с крестным знамением.

На иконах Иисус Христос или какой-либо святой порой изображаются, складывающими пальцы в особом перстосложении. Как это понимать?

Не только Иисус Христос или святые на иконах складывают пальцы в особом перстосложении, именуемом именословным. Так делает и православный священник, благословляя людей или предметы. Считается, что пальцы, сложенные таким образом, изображают буквы ІСХС, из которых потом надо сложить ІС ХС и мысленно прибавить титло, чтобы получилось имя Иисус Христос – І͠С Х͠С (Ιησούς Χριστός) в древнегреческом написании. При благословении руку при начертании поперечной линии креста ведут сначала налево (относительно преподающего благословение), потом направо, то есть, у человека, благословляемого таким образом, сначала осеняется правое плечо, потом левое. Архиерей имеет право преподавать благословение сразу двумя руками.

Почему на иконах Христос или какой-либо святой изображены с двоеперстием?

В православной иконографии рука, сложенная в крестное знамение, является распространенным элементом. В ходе полемики 2‑й половины XVII – начала XX веков по вопросу двоеперстия как его сторонники, так и его противники нередко ссылались на те или иные раннехристианские и византийские иконографические изображения. В очень большой степени широкое использование древних христианских изображений в целях апологии двоеперстия было вызвано тем, что в позднейшей практике, сохранявшейся на Руси до реформ патриарха Никона, и при совершении крестного знамения, и при священническом (или епископском) благословении употреблялось одно и то же двоеперстие, поэтому любые изображения Господа Иисуса Христа или святых с поднятой рукой и перстосложением, сходным с двоеперстием, воспринимались как однозначное свидетельство о двоеперстии (т. е., иными словами, как изображения благословения с использованием двоеперстия; необходимо отметить, что собственно крестное знамение в иконографии встречается редко). Впрочем, наряду с двоеперстием в иконографии Господа Иисуса Христа и святых часто встречаются и иные формы перстосложения – просто раскрытая ладонь, вытянутый указательный палец и т. н. ораторский жест (когда все пальцы, кроме большого и безымянного, вытянуты, а эти два сложены вместе), восходящий, как думает немало ученых, к античной традиции; возникновение двоеперстия в иконографии нередко связывали с упомянутым ораторским жестом. Однако такой подход к двоеперстию в иконографии, когда оно отождествляется с двоеперстным перстосложением при благословении (и тем более крестном знамении), неверен. Двоеперстие в иконографии Господа Иисуса Христа (а затем и святых) связано с т. н. жестом величия, состоявшем в поднятии руки с разогнутыми и соединенными вместе указательным и средним пальцами и согнутыми остальными (т. е. внешне совпадавшем с двоеперстием), который восходит к дохристианской римской традиции, где изображался в качестве знака триумфа. Так, одно из самых ранних изображений Христа с жестом величия (ошибочно отождествляемым полемистами с двоеперстием) в сюжете «Вход Господень в Иерусалим» на саркофаге Адельфии; символика жеста состоит не в двуперстном благословении Христом жителей Иерусалима, а в том, что Он изображен входящим в Святой град как Победитель и истинный Царь. Позднее жест величия, как и другие римские атрибуты (престол, клавы и др.), становится обычным элементом изображений Господа Иисуса Христа во славе. При этом, следует иметь в виду, существует немало типов изображений Господа Иисуса Христа, на которых упомянутый жест символизирует благословение.

Источник