Он не мог бы жить без космоса — О Павле Клушанцеве

На «Ленфильме» открылась выставка, посвященная Павлу Клушанцеву. Об отличиях его кинофантастики от голливудской размышляет Василий Покровский.

Говорить, что наука в Советском Союзе была мрачным двойником религии, давно стало общим местом. Религия — опиум народа, наука — гражданина. Вопрос, однако, был в том, как схематизировать науку, перевести ее на человеческий язык, наделить понятным пафосом — конвертировать академическую вязь формул в урожайность пшеницы. Так, в СССР формируется жанр научно-популярного фильма, и два его главных центра — Москва («Центрнаучфильм») и Ленинград («Леннаучфильм»).

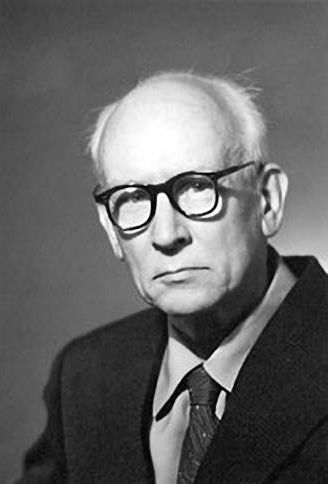

Именно на «Леннаучфильме» работал режиссер Павел Клушанцев. Его история досадно похожа на тысячи судеб визионеров, которых не запомнили современники и позабыли потомки. Клушанцев разработал несколько прорывных приемов и новаторских приборов, был по достоинству оценен за рубежом и не понят советскими чиновниками.

Биография Клушанцева хорошо известна по его мемуарам, но важнее, что с ним связано несколько легенд-апокрифов. Самая известная — о Джордже Лукасе: якобы тот, приехав в Россию, попросил о встрече с «крестным отцом „Звездных войн“», но советские кинофункционеры только развели руками: дескать, не знаем такого. Показателен и совсем другой эпизод, который излагает уже сам Клушанцев в своих воспоминаниях: учительница географии пожурила будущего режиссера за то, что тот не умеет ясно излагать свои мысли, и Клушанцев, словно в пику ей, во всех своих картинах и книгах придерживался, кажется, только одного принципа — ясности.

«Родился я 12 февраля […] 1910 года, в Петербурге. […] С четырех лет я начал читать и писать. […] Однажды мать дала мне тетрадь и приказала писать дневник. Я не знал, что писать. […] Из занятий мне больше всего запомнились два предмета — Закон Божий и Труд».

Даже в восемьдесят четыре года, одинокий и практически слепой Клушанцев не теряет ясности и пишет простыми двусоставными предложениями. Только факты: камер не было, на студии возникли затруднения, Главк не считает тему злободневной, космос большой, в Солнечной системе 8 планет. И обо всем творчестве режиссера красноречивее всего почему-то говорят именно скупые цифры: Клушанцев написал семь книг, среди которых шесть научно-популярных работ о космосе для детей и томик мемуаров; снял 14 фильмов, подавляющее большинство из них — документальные. Часть ранних работ Клушанцева не сохранилась, зато можно найти аж две американские версии «Планеты бурь» (монтажер одной из них — Питер Богданович). Суммарная продолжительность всех фильмов, которые лежат в свободном доступе, — примерно 6 часов. Это меньше продолжительности среднестатистического сериала на Netflix.

Большинство популярных фильмов Клушанцева, по данному им самим определению, относятся к жанру «история вопроса». Драматургия таких картин подчинена логике изучения того или иного явления. Например, Луны, метеоритов или атома. Атому посвящен первый самостоятельный проект режиссера — «Тайна вещества». В нем Клушанцев в диахронном разрезе — от первых представлений об устройстве мира и до атомного будущего человечества — показывает, как человек вскрывал материю и ставил ее на службу общему делу. Будущее, в которое позволяет себе заглянуть Клушанцев, фантастично в той же мере, в какой фантастичны были современные ему научные прогнозы. Фантастика у него предельно конкретна, в прямом смысле материальна. Неспроста едва ли не половина титров в его фильмах отведена научным консультантам.

Не будет преувеличением сказать, что Клушанцев был одним из тех, кто в середине прошлого века придумывал визуальный образ будущего; до него ниша космической фантастики была тесна, причем как в отечественном, так и в зарубежном кино. Принципиальное отличие кинофантастики Клушанцева от, например, метафизической фантастики Тарковского или увлекательного голливудского сай-фая в том, что, о каких бы фантазиях они ни рассказывали — о далекой-далекой галактике или планете-океане, все эти истории так или иначе оказываются историями о человеке, в то время как Клушанцев рассказывает об истории материи в разных ее конфигурациях — природной и технологической.

Поэтому человек в его фильмах играет сугубо функциональную, декоративную роль. Не важно, кто появляется в кадре — Ломоносов или Мария Кюри, Менделеев или Циолковский. Человеческое им, кажется, чуждо. Там, где другого режиссера могла бы увлечь личная драма, Клушанцева занимает только драма познания. Единственное возможное потрясение в его научно-популярных фильмах — это потрясение научного открытия. Настоящие ученые либо смущенно не находят себе места в кадре, либо ограничиваются обслуживанием технологий, врастая глазами в телескопы или сливаясь с ракетами. Говоря о «Планете бурь», Клушанцев сетовал, что ему не удалось как следует поставить актерскую игру. В истории мирового кино есть, пожалуй, только один известный режиссер, который в фантастике человеку предпочел технологию. Этот режиссер — Стэнли Кубрик.

Может создаться впечатление, что человек, по Клушанцеву, только нарост на материи, а человеческое сознание — своего рода вирус Земли. С другой стороны, кажется, что научно-популярные фильмы Клушанцева сняты в строгом соответствии с идеологическим курсом освоения природы, подчинения ее нуждам пролетариата и строительства коммунизма. Правда в том, что Клушанцеву приходилось идти поперек линии партии, а его «Луну» после проигранной Советами лунной гонки отправили на полку. Единственное, что досталось кинематографу Клушанцева от партработников, — это наглядность лозунга.

Перекос в сторону технологии, конечно, объясняется сугубо просветительскими мотивами, желанием заполнить человеческим сознанием непознанное, «снимать не то, что есть, а то чего нет», как говорил сам Клушанцев. Не в этом ли смысл фантастики? Атом, ракета, невесомость, принципы работы космических аппаратов — все это в фильмах Клушанцева получает ясный концептуальный образ, выносится на показ. То, что режиссер не мог снять на комбинированных съемках, он визуализирует через мультипликацию. Человеческий глаз, вооруженный лишь камерой, становится свидетелем того, чего не мог бы увидеть без кино, — материи, не обремененной человеком. Впрочем, все это служит цели образовать зрителя, дать ему увидеть то, что не может предложить быт.

Яркая эссеистическая манера повествования и четкая структурированность наделяет киногенией сухую академическую фактологию. Цифры, имена и понятия, перекочевавшие на экран из школьного учебника, пускаются в пляс. Клушанцев переводит витиеватые научные выкладки едва ли не в поэтический регистр, заряжая их, кроме того, еще и выразительной образностью. Так, физика срастается с лирикой, увлекательность — с познавательностью, а незанимательная наука становится буквально музыкой небесных сфер. Наука, подобно религии, требует веры, а вера, в свою очередь, коренится в убедительности. Фильмы Клушанцева с такой точки зрения кажутся попыткой изменить режим явленности природы, расколдовать ее, преобразовать в понятный образный код, то есть организовать такую монтажную аргументацию, которая была бы ясна визуально. Иными словами, технологически развитое кино в понимании Клушанцева становится не просто развлечением (как знакомые ему и нам мейнстримные голливудские фильмы), но средством организации и переработки информации, принадлежащем уже не индустриальному, а постиндустриальному миру.

Один фильм Клушанцева выбивается из стройного научно-просветительского ряда. Это «Планета бурь» — единственная в его фильмографии полнометражная игровая картина. Игровой характер фильма диктует ему важную особенность — конфликтную драматургию. Космонавтам (прямо как в анекдоте: русским, американцам и роботу) противостоит сама история: на Венере их встречают динозавроподобные существа. Конфликт с окружением, явная драматическая интрига и заметное сюжетное напряжение несвойственны кинематографу Клушанцеву, и на фоне «Планеты бурь» можно проследить, насколько его кино все-таки бесконфликтно.

Вернее, конфликт в фильмах Клушанцева есть, но он непривычен для основного пласта космической фантастики. Повествование у него строится на оппозиции познанного и непознанного. Отсутствие конфликта как противостояния разнонаправленных интересов причудливо соотносится с марксистской утопией — бесклассовым обществом, преодолевшем социальный антагонизм, где каждый осчастливлен возможностью неотчуждаемого труда. Показательна нереализованная задумка фильма о стыковке советского и американского кораблей — «Союза» и «Аполлона», — в котором уже на уровне завязки экспонируется мысль об объединении в процессе труда и познания.

Напряженная работа экрана, таким образом, направлена на адаптацию зрительской аудитории к новым трудовым и познавательным реалиям, требующих иных настроек сознания. Структурно фильмы Клушанцева и предлагают новый образ мышления, которое теперь работает на топливе фантазии (фантазия и познание, по Клушанцеву, неразрывны, одно невозможно без другого). Все это позволяет говорить о том, что мировоззрение Клушанцева в известной степени поздняя модификация русского космизма. Как и в федоровской «философии общего дела», Клушанцев ратует за комплиментарное сосуществование человека и природы. Человек не эксплуатирует природу, а разумно преобразовывает ее. Ключевое для Клушанцева и Федорова — космическое будущее человека: Земля не рубеж человеческого познания, а его колыбель, его большой дом — Вселенная. Очевидно, во главе угла стоит принцип единения — человека с природой, человека с человеком, мертвого с живым (не просто так Клушанцев воскрешает отцов науки). Иллюстрация: Циолковский в «Дороге к звездам» — центральном фильме в творчестве режиссера, — сидя едва ли не в лаптях, придумывает строение ракеты. Или в той же картине: ракеты перед пуском, как хтонические гиганты, буквально вырастают из земли. Такая межгалактическая соборность, помноженная на рациональную инструментализацию материи, пожалуй, и является вожделенной утопией что русских космистов, что Клушанцева. Они не хотели завоевывать космос, а мечтали расширить человеческое сознание до его пределов.

Последние годы все чаще вспоминают о забытом гении советского кино, который в одиночку придумал для СССР «голливудскую» фантастику, делая ее без поддержки многомиллионной индустрии, из подручных материалов. Скафандры «Прометея», орбитальные станции из «Космической одиссеи», летательные аппараты «Звездных войн» — всё это можно разглядеть в фильмах Клушанцева. Может показаться, что миссия Клушанцева как будто провалена потомками, и популярное кино взяло за правило лишь сюжетную увлекательность. И все же факт остается фактом: в минувшем десятилетии рядовой зритель мультиплексов узнал о «кротовых норах» и теории относительности, черных дырах и пульсарах, когда один большой голливудский режиссер, известный поборник съемок на натуре и изобретательных спецэффектов, выпустил фильм, целиком основанный на гипотезах астрофизиков и гуманистических лозунгах. Фильм о том, как человек, спасаясь от погибели на Земле, нашел новый дом в космосе. Жаль, Клушанцев его уже не увидел.

Источник

Легенда по имени Клушанцев

До 10 мая в фойе киностудии «Ленфильм» (Каменноостровский пр., 10) работает уникальная выставка «Космос Павла Клушанцева». В нашей стране, на удивление, не многие знают об этом кинорежиссере и операторе. Между тем эта фигура очень значима для любителей мировой кинофантастики.

Клушанцев стал пионером в этой области, а его фильмы намного опередили время. Именно его считали своим учителем такие знаменитые кинорежиссеры, как Джордж Лукас, Стэнли Кубрик, Джеймс Кэмерон, и многие другие.

Режиссер работал на «Леннаучфильме» с 1934 года. Сегодня это филиал Киностудии имени М. Горького. Экспериментатор и киноизобретатель, он создавал фильмы, в которых фантазия идеально сочеталась с научными знаниями.

Доходило до спецслужб

Именно Клушанцев впервые показал на экране выход человека в открытый космос, парение в невесомости и приземление на поверхность Луны. Все это он снял задолго до того, как события произошли в действительности. И как оказалось, один в один предвосхитил реальность.

По одной из легенд, костюмы советских космонавтов создавались с оглядкой на фильмы Клушанцева. Среди кинематографистов также ходят слухи, что за свои фантазии Клушанцев чуть не был объявлен шпионом. Уж слишком его фантазии были похожи на настоящие разработки советских ракетостроителей. Только те держали все в тайне. Откуда у Клушанцева чертежи? Сам Сергей Королев защитил Клушанцева от спецслужб, сказав, что, если бы этот человек не пошел по пути кинематографа, он стал бы одним из величайших конструкторов и исследователей космоса.

Восхищенный Голливуд

Выставка полностью погружает гостя в мир Павла Клушанцева. В зале стоят шесть металлических стендов-обелисков с вмонтированными в них экранами. Они рассказывают о новаторских экспериментах режиссера. Пять из них посвящены фильмам Клушанцева: «Планета бурь», «Луна», «Метеориты», «Дорога к звездам» и «Тайна вещества», а шестой – самому режиссеру.

Здесь можно увидеть фрагменты из его фильмов и сравнить их с космическими спецэффектами классического Голливуда. Ни разу не покинув СССР , Павел Клушанцев попал в историю кино США . Его фильмы были показаны в Америке и произвели сильное впечатление на режиссеров, снимавших о космосе. А журнал American Cinematographer опубликовал статью «Клушанцев – российский мастер фантастики».

Права на «Планету бурь» для американского проката приобрел один из основателей «Нового Голливуда» Роджер Корман.

Говорят, что во время визита в Москву Джордж Лукас прямо назвал Клушанцева крестным отцом «Звездных войн». А постановщик спецэффектов Роберт Скотак использовал его идеи во время работы над фильмом «Терминатор-2: Судный день» – и получил «Оскар».

Придуманные ленинградским режиссером приемы комбинированных съемок заметны в работах Стэнли Кубика и Ридли Скотта.

Роберт Скотак вспоминал: «Павел Клушанцев был тем человеком, которого я пытался разыскать на протяжении многих лет. Когда мы снимали «Терминатора», я приходил домой около полуночи и писал людям, живущим в России: «Вы уже нашли Павла? Жив ли он?» И вот его первое письмо, которое он мне послал и которое так взволновало меня 1 мая 1990 года: «Уважаемый коллега! Ваше письмо меня необычайно удивило и обрадовало. Я никогда не думал, что в далеком Голливуде кто-то может мною заинтересоваться. Сейчас я старик, на пенсии. Кинематографии посвятил 45 лет. Мною было создано около трехсот оригинальных конструкций, способов съемки и изобретений, помогающих обмануть зрителя».

Кабинет изобретателя

Заглянув в воображаемый «Кабинет Павла Клушанцева», посетители увидят кульман с оригинальными чертежами и стол с фотографиями, газетными вырезками и другими артефактами. В центре экспозиции трехметровый арт-объект «Космос Павла Клушанцева» – воспроизведенный макет одного из спецэффектов, придуманных режиссером для изображения космического пространства в кино.

Выставка содержит огромное количество аудио-, видео- и письменных материалов о советском мастере кино о космосе. Если вы хотите открыть для себя эту страницу истории – вперед, на «Ленфильм»! Вход свободный.

Досье

Павел Владимирович КЛУШАНЦЕВ (1910 – 1999) родился в Санкт-Петербурге в дворянской семье.

Павел читал и писал с четырех лет.

Мечтал стать писателем, однако был вынужден зарабатывать на жизнь изготовлением и ремонтом мебели.

Работал репетитором с отстающими школьниками, мастерил макеты для Военно-санитарного музея.

В 1927 году поступил в Ленинградский фотокинотехникум. По его окончании трудился на «Лентехфильме», где ввел «трюковый кабинет»: павильон для комбинированных съемок. Самостоятельно изобрел стабилизатор камеры для съемок с воздуха, аппарат для съемок под водой, способ получения цветного изображения, автофокус, точечный экспонометр и еще 295 технических приспособлений.

После начала войны остался в Ленинграде. Зимой 1942 года его вывезли по Дороге жизни. В эвакуации в Новосибирске делал учебные фильмы для военных. Сразу после прорыва блокады режиссер вернулся в Ленинград и тут же приступил к фильму «Полярное сияние». Мировую известность Клушанцеву принесли фильм «Дорога к звездам», снятый в 1957 году, а также картина «Планета бурь» 1962 года. Всего в фильмографии Павла Клушанцева 14 фильмов.

Источник