Почему космонавты СССР не полетели на Луну?

Превосходство СССР над США в космической сфере перед исторической посадкой человека на Луну было неоспоримым. СССР первым запустил на околоземную орбиту искусственный спутник, отправил человека в космос, отправил космический аппарат в облет Луны, впервые получив снимки обратной стороны спутника. На спутник Земли первым совершил мягкую посадку тоже советский аппарат — «Луна-9». В конце концов именно советский космонавт Алексей Леонов первым в мире совершил выход в открытый космос из космического корабля. Казалось бы, именно советские люди должны были стать первыми, кто высадится на Луну. Но этого не произошло. Почему СССР проиграл лунную гонку?

Если говорить максимально коротко, причина заключалась в том, что СССР не успел построить ни сверхтяжелую ракету, способную доставить на орбиту Земли космический корабль для полета на орбиту Луны, ни посадочный модуль, способный потом с Луны взлететь.

Как проходила подготовка к советской лунной программе?

Еще в 1962 году лидер страны Никита Хрущев подписал постановление о создании космического корабля для облета Луны и применения для этого запуска ракеты-носителя «Протон» с разгонным блоком. В 1964 году Хрущев подписал программу о том, чтобы СССР осуществил в 1967 году облет, а в 1968 году — высадку на Луну и возвращение на Землю. На год раньше, чем это сделали в итоге американцы.

Формировать советские лунные экипажи начали в 1966 году. Предполагалось, что экипаж, который будет использоваться для высадки на спутник должен состоять из двух человек. Один должен был спуститься на поверхность Луны, второй оставаться на орбите в лунном модуле.

Лунная советская программа была разбита на два этапа. В ходе первого предполагалось осуществить облет спутника Земли с помощью выведенного в космос ракетой-носителем «Протон» лунного модуля Л-1.

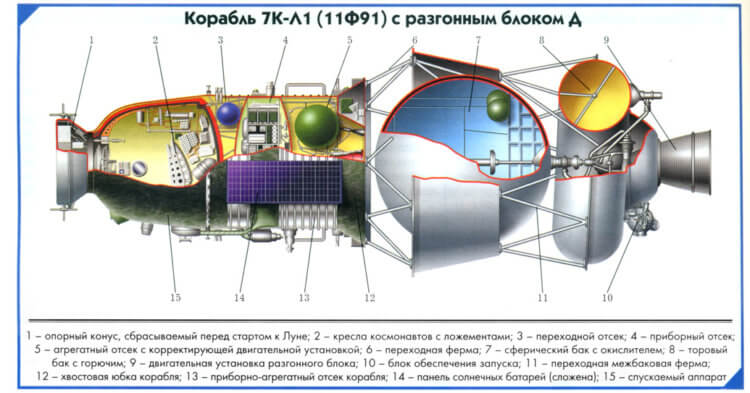

Схема корабля Л-1

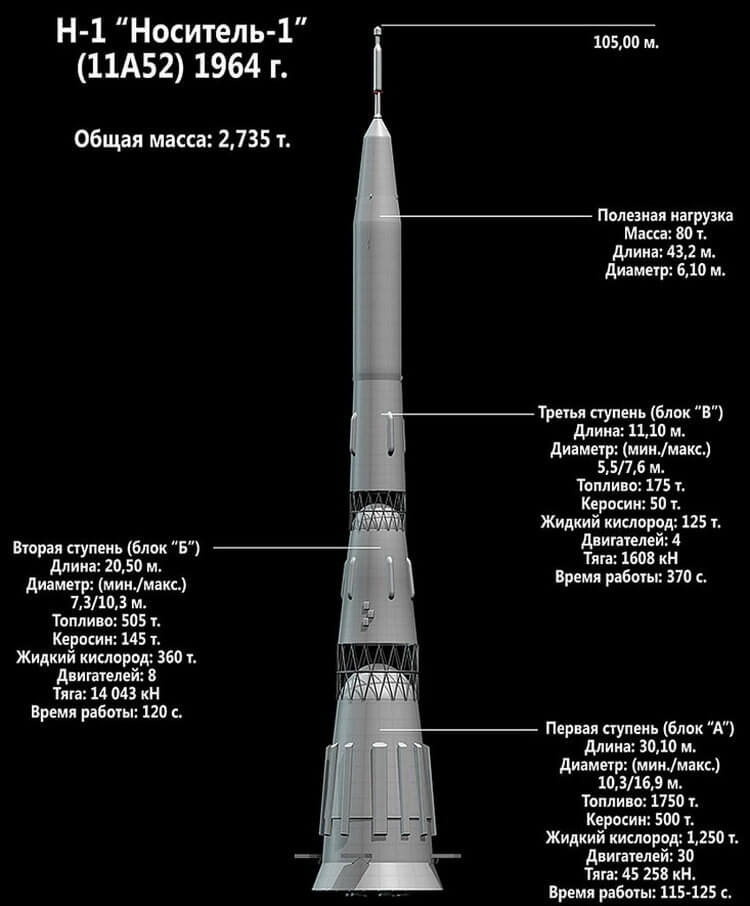

В ходе второго этапа предполагалась посадка и возвращение обратно. Для этого собирались использовать гигантскую (высота 105 метров) и самую мощную в СССР пятиступенчатую ракету-носитель Н-1, оснащенную тридцатью двигателями общей тягой 4,6 тысячи тонн при весе самой ракеты более 2700 тонн. В качестве лунного модуля планировалось использовать аппарат Л3.

В чем причины провала советской лунной программы?

Основными причинами провала проекта советской лунной программы, которая обошлась по ценам 1974 года в 4 млрд. рублей, называются: высокая конкуренция между различными советскими конструкторскими бюро, личная неприязнь между некоторыми ее руководителями, распыление средств между КБ Королёва и Челомея на начальных этапах создания лунных кораблей и отказ от использования ракетного двигателя для ракеты-носителя H-1, разработанного самым опытным производителем в этой сфере КБ Глушко.

Об этом в последнем интервью рассказал космонавт и дважды герой СССР Алексей Леонов:

«Королёв и Глушко — не могли и не хотели работать вместе. В их отношениях были свои проблемы сугубо личного характера: Сергей Королев, например, знал, что Валентин Глушко в свое время написал на него донос, в результате которого он был осужден на десять лет. Выйдя на свободу Королёв об этом узнал, а вот Глушко не знал, что он об этом знает», — поделился Леонов.

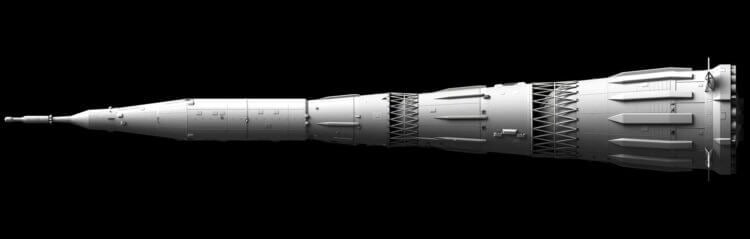

Советская ракета H-1

Схема ракеты-носителя H-1

По поводу конфликта межу Королёвым и Челомеем Леонов говорил так:

«Очень сложные отношения и конкуренция между Королёвым и Челомеем не пошли на пользу общему делу. Их все время сталкивали, противопоставляли друг другу. Несогласие закончилось поражением самой лунной программы».

Именно Королёв в итоге победил в конструкторской борьбе и именно его конструкторскому бюро ОКБ-1 было поручено разработать лунную ракету-носитель Н-1, с помощью которой планировалось доставить советского человека на поверхность спутника.

Однако проект этой ракеты обернулся полным провалом. Еще в ходе подготовки, все четыре беспилотных запуска ракеты H-1 (с 1969 по 1972 годы) закончились неудачей. Ракета каждый раз взрывалась после взлета и набора высоты. Два неудачных старта проводились еще до того, как американцы высадились на Луну, два — уже после.

Одна из аварий советской ракеты-носителя H-1

Проблема была в первой ступени. У СССР, в отличии от США, не было испытательных стендов для проверки всей ступени целиком, поэтому установить чем именно были вызваны отказы ступени оказалось невозможно.

Америка лучше подготовилась и имела больше денег

Американцы с 1960 по 1973 годы потратили 28 миллиардов долларов на программу «Аполлон». Эти деньги ушли на создание ракеты «Сатурн-5», космических аппаратов, а также строительство необходимой инфраструктуры для проведения испытаний. С учетом инфляции сегодня эта сумма составила бы уже 288,1 млрд долларов. Хорошая подготовка позволила США провести успешно все 13 запусков «Аполлонов» — шесть из них завершились посадкой астронавтов на Луну.

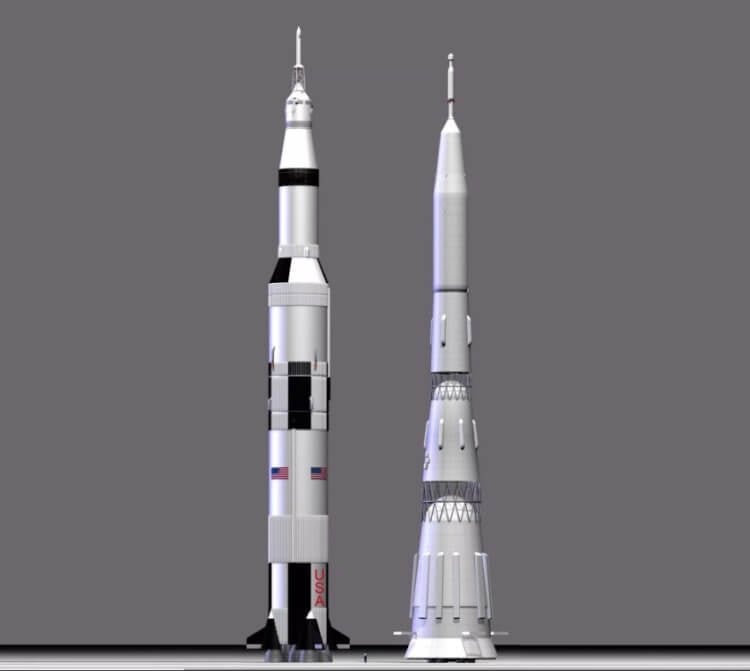

Сравнение размеров американской ракеты «Сатурн-5» и советской ракеты-носителя H-1. Между ракетами стоит фигура человека

Партийное руководство СССР выделило на лунную программу существенно меньше денег. И по мере продвижения разработок постоянно сокращало финансирование, требуя от конструкторов и производственников экономии средств.

Очень сильный удар по проекту советской лунной программы нанесло и роковое стечение обстоятельств. 14 января 1966 года при рядовой медицинской операции умирает Сергей Королёв. В 1967 году погибает при неудачном приземлении нового корабля «Союз-1» Владимир Комаров — наиболее вероятный кандидат для сложных лунных полетов. В 1968 году в авиакатастрофе погибает Юрий Гагарин – второй кандидат в лунную экспедицию.

Назначенный в 1974 году генеральным конструктором советской космической программы вместо В. П. Мишина, В. П. Глушко принимает решение (с согласия вышестоящего руководства) о прекращении работы по носителю Н-1 и пилотируемым лунным программам. Он был принципиальным противником полетов на Луну и выступал в пользу создания орбитальных околоземных станций для оборонных целей.

Читайте также: Компьютер, посадивший американцев на Луну, был в 25 миллионов раз слабее iPhone

Если вам интересны новости науки и технологий, обязательно подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен. Там вы найдете материалы, которые не были опубликованы на сайте!

Источник

НАСА впервые показало ракету, которая отправит астронавтов на Луну

НАСА впервые показало одну из своих главных разработок — ракеты Space Launch System (SLS), они будут отвечать за пуск астронавтов на Луну. Эти устройства выше, чем Статуя Свободы.

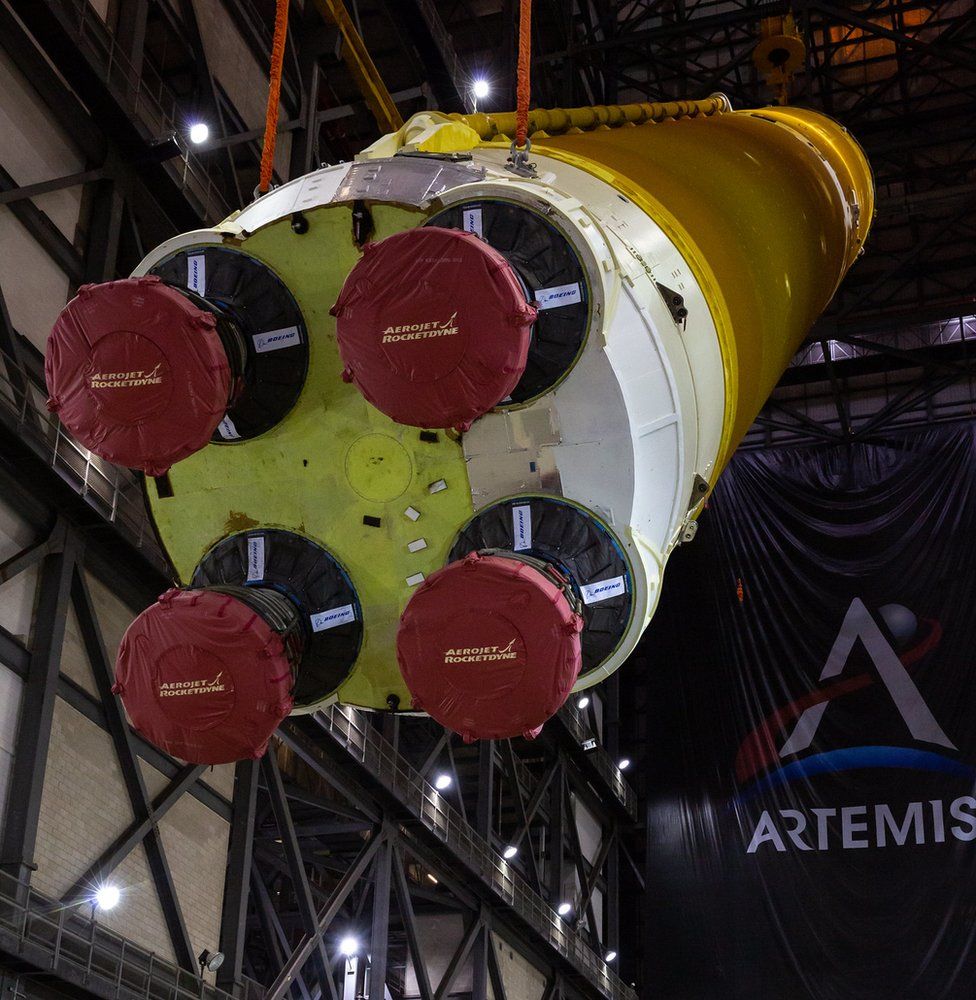

Инженеры НАСА собрали первую из своих мощных ракет Space Launch System (SLS), которые доставят астронавтов на Луну в этом десятилетии. Исследователи Космического центра имени Кеннеди во Флориде завершили спуск основной ступени высотой 65 м между двумя небольшими ракетами-носителями.

Это первый раз, когда все три ключевых элемента ракеты находятся вместе в стартовой конфигурации. НАСА планирует запустить SLS в первый полет в конце этого года.

В ходе полета «Артемида-1», SLS доставит «Орион», американский экипаж нового поколения, к Луне. Однако астронавтов на борту не будет: инженеры хотят испытать ракету и космический корабль на прочность, прежде чем в 2023 году на Луну отправятся люди.

SLS состоит из гигантской основной ступени, в которой размещены баки с топливом и четыре мощных двигателя. По ее краям расположены две твердотопливные ракетные ускорители (SRB) длиной 54 м. Они обеспечивают большую часть силы тяги, которая отрывает SLS от земли в первые две минуты полета. И основная ступень, и SRB выше, чем Статуя Свободы.

В пятницу и субботу команды Космического центра имени Кеннеди использовали тяжелый подъемный кран, чтобы сначала поднять основную ступень, перевести ее из горизонтального положения в вертикальное, а затем опустить на место между блоками SRB на конструкции, которая называется мобильная пусковая установка.

Источник

Космос луна ракета космонавт

Лунные войны

Ровно тридцать лет назад, 21 февраля 1969 года, с космодрома Байконур в свой первый полет на Луну отправилась советская супер-ракета Н1. Это произошло всего через два месяца после того, как американский «Аполлон-8» с тремя космонавтами совершил облет Луны. Решив во что бы то ни стало догнать и перегнать США в освоении спутника Земли, Советский Союз потерпел сокрушительное поражение. Но спустя десятилетия выяснилось, что победа Вашингтона в лунной гонке оказалась пирровой. Рассказывает корреспондент «Коммерсанта» ИВАН Ъ-САФРОНОВ.

Аварийный старт

Принято считать, что «лунная гонка» СССР и США началась в 1961 году, после полета в космос Юрия Гагарина. Тогда, получив пощечину от Москвы, Америка решила дать на это свой ответ: президент Джон Кеннеди клятвенно пообещал своим согражданам, что США первыми достигнут Луны и высадят на нее своего человека.

Это не совсем так. И СССР, и США начали предпринимать попытки освоить Луну сразу после запуска первого спутника Земли в октябре 1957 года. Причем соперничество было настолько острым, что советские и американские ракеты стартовали почти синхронно. В августе 1958 года к спутнику Земли отправилась первая американская лунная ракета-носитель «Юнона» со станцией «Пионер». А уже в сентябре к Луне на ракете «Восток» была отправлена разработанная Сергеем Королевым первая советская лунная станция Е-1. Однако обе ракеты взорвались.

Вторую попытку американцы предпринимают 11 октября — запущена «Юнона». На следующий же день к Луне взлетает еще один «Восток». И снова взрывы.

Следующая «Юнона» стартует 8 ноября — опять авария. Москва этот «тур» решила пропустить: уверенности в успехе у конструкторов не было, и они решили не омрачать руководству страны празднования годовщины Октября. В декабре с интервалом в три дня, 6-го и 9-го, запускаются очередные «Юнона» и «Восток». Но и эта попытка неудачна.

И только с четвертого раза, 2 января 1959 года, «Восток» смог благополучно взлететь в сторону Луны. Именно в сторону, потому что доставить станцию «Луна-1» на поверхность Луны не удалось — ракета промахнулась на 6 тыс. км. Американская «Юнона» только спустя три месяца, 3 марта, смогла преодолеть земное притяжение. Однако станцию «Пионер-4» постигла та же участь, что и «Луну-1», но она пролетела в 60 тыс. км от Луны.

Наконец в декабре 1959-го Вашингтон решил прекратить эту гонку. Королев же продолжал запускать одну за другой лунные станции, но раз за разом его преследовали неудачи. В отчаянии он предлагал самые радикальные способы решения проблемы: например, в 1960 году в его ОКБ прорабатывалась возможность создания ракеты ЯХР-2 с ядерным двигателем, а затем и химической ракеты ХР-3. Всего же до конца 1965 года в сторону Луны была отправлена 21 советская станция, ни одна из которых не выполнила возложенных задач: одни взрывались, другие пролетали мимо, третьи просто падали на Луну и разбивались, так и не передав никакой информации.

Но, как выяснилось позже, это была лишь прелюдия к настоящей схватке. После полета Гагарина стало ясно, что доставленная на Луну автоматическая станция сама по себе, без людей, уже не представляет особой ценности. Настоящую победу над противником мог принести только полет на Луну человека.

Первые потери американцев

Провозгласив высадку на Луну одной из своих приоритетных задач, США подчинили этой затее колоссальные ресурсы. Гиганты авиакосмической промышленности Boeing, Lockheed и Rockwell получили практически неограниченное финансирование и совместными усилиями должны были не позднее 1970 года доставить американца на Луну. В 1961 году Boeing, Lockheed и Rockwell приступили к разработке новой лунной программы США. Причем разрабатывалась она практически с нуля — неудачный опыт программы «Пионер» был отвергнут.

Довольно быстро (по «космическим» меркам) были получены первые результаты. С августа 1966 года начала осуществляться программа визуального изучения поверхности Луны. В течение года к Луне слетало пять станций «Лунар орбитер», которые дали полное представление о том, что ждет человека на поверхности спутника. С февраля 1966 года начались испытания на околоземной орбите в беспилотном режиме кораблей «Аполлон» — именно они должны были доставить на Луну астронавтов. Не обошлось и без трагедии: в январе 1967 года во время наземных испытаний «Аполлона» на корабле возник пожар, в котором заживо сгорел весь экипаж в составе Вирджила Гриссома, Эдуарда Уайта и Роджера Чаффи. Это заставило американцев отодвинуть срок реализации лунной программы на год. В октябре 1968 года на «Аполлонах» начали летать астронавты. Стало ясно, что вот-вот американские астронавты высадятся на Луне.

А что же Советский Союз?

Советские конструкторы хорошо понимали, что лунный проект сулит не только хорошую материальную подпитку КБ, но и возможность удовлетворения их возраставших личных амбиций. К тому же неудачи патриарха отечественного ракетостроения Сергея Королева в освоении Луны дали шанс заявить о себе в полный голос другим ракетостроителям. И между конструкторами началась настоящая борьба «за Луну».

Как Челомей едва не обошел Королева

Как раз в начале 60-х начала восходить звезда Владимира Челомея. Руководитель ОКБ-52, снискавший славу в создании крылатых ракет для военно-морского флота, в 1963 году завершил разработку боевой ядерной ракеты УР-500. Эта ракета могла вывести на орбиту ядерный боезаряд мощностью 150 мегатонн и представляла собой супероружие — но осталась не у дел после подписания международного договора о запрете на размещение в космосе ядерного оружия. Конструктор предложил на базе УР-500 создать космическую ракету для полета на Луну. При этом одной ракетой он не ограничился, пообещав создать и собственный «Лунный корабль-1». И хотя расчеты показали, что комплекс из УР-500 и ЛК-1 из-за весовых ограничений непригоден для организации экспедиции на Луну и сможет лишь облететь ее, Челомея это не смутило. Он выступил с инициативой создания специальной «лунной» сверхтяжелой ракеты УР-700, способной доставить на Луну такой корабль, который смог бы самостоятельно вернуться на Землю.

Надо сказать, шансы Челомея на успех были весьма велики, тем более что в его ОКБ с 1961 года работал инженером-конструктором сын Никиты Хрущева Сергей.

Однако если Челомею Хрущев симпатизировал (говорят, под влиянием рассказов сына), то Королева глава государства буквально боготворил. А сам Королев, несмотря на провал программы исследования Луны автоматическими станциями (в конце 1965 года он передает эту тематику в НПО им. Лавочкина), уступать не собирался. Напротив, он стремился взять реванш и создать комплекс, который смог бы доставить на Луну человека. В том же 1963 году Королев разработал эскизный проект своего лунного комплекса, состоящего из супертяжелой ракеты Н1 и корабля ЛЗ.

Не мог остаться в стороне и давно уже конфликтовавший с Королевым Михаил Янгель. К 1963 году он уже не только был известен как разработчик ядерных баллистических ракет, но и вышел «в космос»: с полигона Капустин Яр на орбиту его ракетами серии «Космос» выводились легкие спутники. Его днепропетровское ОКБ-586 предложило свой проект лунной ракеты Р-56.

Однако фаворитами все же были Королев и Челомей. И в этой ситуации Хрущев так и не решился отдать предпочтение кому-то одному.

В августе 1964 года постановлением ЦК и Совмина была официально утверждена советская лунная программа. Право первым отправить советского человека к Луне получил Владимир Челомей. Правда, корабль должен был лишь один раз облететь Луну и вернуться на Землю. Это должно было стать космическим подарком к 50-летию революции. А вот проект УР-700 поддержан не был. Это означало, что челомеевский корабль на самой Луне так и не побывает.

Право прилуниться досталось Королеву. С помощью ракеты Н1 ему предстояло отправить на лунном комплексе Л3 экипаж из двух человек, один из которых должен был совершить прогулку по Луне уже в 1968 году. Единственным проигравшим по всем статьям оказался Янгель: его ОКБ обязали оказать помощь Королеву в создании лунного комплекса.

Впрочем, в возможность реализации этих планов в столь сжатые сроки уже тогда мало кто верил.

Однако смещение Никиты Хрущева в октябре 1964 года и назначение секретарем ЦК по военным вопросам Дмитрия Устинова изменило расстановку сил. С Устиновым у Челомея были натянутые отношения, и это дало возможность Королеву укрепить свои позиции. В августе 1965 года Военно-промышленная комиссия Совмина рассмотрела ход выполнения лунной программы и признала его неудовлетворительным. У Челомея уже был носитель (в июле 1965 года состоялся первый успешный пуск УР-500), но работа по созданию корабля не заладилась. Зато Королев смог представить практически готовый корабль. И это позволило Королеву потеснить конкурента. В октябре 1965 года правительство принимает решение о совмещении наработок двух КБ: на челомеевской УР-500К облетать Луну должен был королевский пилотируемый корабль с двумя космонавтами.

А времени оставалось все меньше: пока советские конструкторы делили заказы, американцы уже приступили к испытаниям как новой лунной ракеты-носителя «Сатурн», так и лунного корабля «Аполлон».

Сперва к Луне слетали казахские черепахи

В марте и апреле 1967 года с Байконура на околоземную орбиту в испытательный полет отправились два беспилотных лунных корабля, которым дали обозначение «Космос-146» и «Космос-154». За ними должны были последовать запуски кораблей (тоже без космонавтов) к Луне.

Но тут начались сбои. В сентябре и ноябре 1967 года произошло две подряд аварии ракет УР-500К (они получили официальное наименование «Протон-К») с лунными кораблями. И лишь в марте 1968 года успешно улетел корабль, который нарекли «автоматической станцией ‘Зонд-4′», но при возвращении на Землю у него отказала система ориентации, и он был взорван системой аварийного подрыва, чтобы, не дай Бог, не попал в руки супостата. Во время следующих двух пусков также было не все ладно. В апреле 1968 года вновь произошла авария «Протона». А 14 июля на Байконуре во время подготовки к пуску «Протона-К» с кораблем 7К-Л1 погиб один и получили тяжелые травмы два человека.

И только в сентябре 1968 года к Луне благополучно отправился корабль «Зонд-5», в который загрузили двух отловленных в казахской степи черепах. Эти черепахи первыми из живых существ облетели Луну и вернулись на Землю — за что и были занесены в Книгу рекордов Гиннесса. Однако вместо приземления в Казахстане корабль приводнился в Индийском океане, и его еле-еле успели выловить под носом у американцев. Не смог как следует вернуться на Землю в ноябре 1968-го и «Зонд-6». Сначала произошла разгерметизация спускаемого аппарата, а затем на высоте 5300 м самопроизвольно отстрелился парашют, и аппарат камнем упал на Землю. Только чудом удалось спасти фотопленку с лунными пейзажами. Таким образом были впервые получены цветные изображения Луны.

Тем временем СССР все больше отставал от США. Наверстать или хотя бы сократить отставание Москве могли помочь только неудачи американцев. Но США методично и планомерно продвигали свою лунную программу, и она шла строго по графику. В декабре 1968 года «Аполлон-8» с космонавтами на борту облетел Луну и благополучно вернулся на Землю. В феврале 1969-го Советский Союз попытался предпринять последний рывок — наконец была запущена долгожданная советская суперракета Н1. Но надежда жила меньше минуты — на 54-й секунде «царь-ракета» (как прозвали Н1 испытатели) взорвалась. А в марте экипаж «Аполлона-9» успешно испытал на околоземной орбите лунный корабль, на котором астронавтам предстояло прилуниться. В мае 1969-го экипаж «Аполлона-10» успешно провел такие же испытания, но уже на лунной орбите. Стало ясно, что до появления первого человека на Луне остались считанные дни.

ЦК КПСС предпочел космонавтам манекены

Так оно и вышло: 16 июля 1969 года стартовал «Аполлон-11» — первый из пилотируемых кораблей землян, успешно осуществивший 20 июля высадку людей на поверхность Луны. Астронавты Нил Армстронг и Эдвин Олдрин пробыли на Луне почти сутки, а Майкл Коллинз находился все это время в орбитальном корабле на окололунной орбите. 24 июля экипаж «Аполлона-11» приводнился в Тихом океане. На борту встречавшего триумфаторов авианосца «Хорнет» астронавтов приветствовал лично президент Ричард Никсон.

Тем временем 3 июля взорвалась при старте еще одна Н1. Однако в Москве еще надеялись, что советским космонавтам удастся если не посетить, то хотя бы облететь Луну. В августе 1969 года с Байконура стартовал «Зонд-7». В подготовке этого корабля на космодроме приняли участие Алексей Леонов и Олег Макаров, проходившие подготовку к пилотируемому облету Луны. Но в корабле отправились облетать Луну манекены — при низкой надежности советской лунной системы никто не решился послать к Луне космонавтов. «Зонд-7» стал первым советским лунным кораблем, успешно выполнившим всю программу и совершившим посадку в казахской степи.

Однако даже после удачного полета «Зонда-7» отправлять на следующем корабле людей так и не решились. Мечтавшие о полете к Луне Леонов и Макаров пошли на крайнюю меру: они написали в ЦК письмо с просьбой изменить решение и разрешить им облететь Луну. Космонавты знали, что «Зонд-8» — это их последний шанс. Дело в том, что этот корабль был последним в серии. Леонов с Макаровым понимали, что интерес к лунной программе неуклонно угасал, и делать новых аппаратов больше не будут. Однако навстречу им не пошли, и «Зонд-8» в октябре 1970 года облетел Луну в беспилотном режиме.

В СССР, тем не менее, не отказались от испытаний Н1. Летом 1971 года состоялся ее третий пуск. Он также оказался неудачным: ракета поднялась примерно на 500 метров, развернулась на 90 градусов и понеслась, изгибаясь, как гибкая лоза, в сторону Гагаринского старта (откуда осуществлялись и осуществляются все запуски пилотируемых кораблей). К счастью, ракета упала в безлюдной степи. Последний, четвертый пуск состоялся в ноябре 1972 года. Он тоже был неудачен: ракета взорвалась на 107-й секунде полета.

На этом терпение руководства страны лопнуло: хотя после этого были проведены доработки ракеты и еще пять готовых ракет Н1 ждали своего часа, ни одна из них так и не отправилась в полет. Три Н1, хранившиеся на куйбышевском заводе «Прогресс», были утилизированы, а корпуса двух оставшихся на Байконуре местные умельцы разобрали и использовали для устройства складов, гаражей и песочниц.

Примерно в то же время закрыли свою лунную программу и США. Последняя американская экспедиция побывала на Луне в декабре 1972 года. Удовлетворив свои космические амбиции и вчистую переиграв СССР, Вашингтон потерял всякий интерес к естественному спутнику Земли.

Как поражение обернулось прибылью

Каковы же итоги этой беспрецедентной космической гонки? На первый взгляд, безоговорочную победу в ней одержали США. Астронавты NASA совершили шесть успешных экспедиций на Луну, а советские космонавты не смогли даже облететь ее.

Но это на первый взгляд.

США истратили на свою лунную программу около $20 млрд, СССР на свою — 3,6 млрд руб., из них на разработку и создание «царь-ракеты» Н1 — 2,4 млрд руб. в ценах 1973 года. Кроме того, было списано еще около 6 млрд, потраченных на создание стартового, технического и измерительного комплексов на Байконуре и производственных мощностей в Подлипках и Куйбышеве.

Однако практически все американские деньги были потрачены впустую. Из топливного бака третьей ступени одной из запасных ракет-гигантов «Сатурн-V» была сделана орбитальная станция Skylab, на которой с мая 1973 года до февраля 1974 года поработали три американские экспедиции. На Skylab астронавты доставлялись кораблями «Аполлон». А еще один «Аполлон» нашел свое применение в 1975 году в ходе осуществления первого международного космического проекта «Союз—Аполлон». И это все, что осталось от лунной программы США.

Зато проигравший СССР в полной мере воспользовался лунными наработками. Ракеты «Протон-К» до сих пор остаются одними из самых дешевых и надежных тяжелых носителей в мире. Их коммерческое использование до сих пор приносит России прибыль (около $600 млн только в 1997-1998 годах). Отечественные и иностранные коммерческие спутники «Протоны» выводят на орбиты с помощью разгонного блока, который создавался для лунного комплекса Л3. Созданные в куйбышевском КБ «Труд» двигатели ракет Н1 (25 лет назад около ста таких движков было законсервировано) сейчас намеревается приобрести американская фирма Aerojet и использовать их на разрабатываемых легких ракетах-носителях Kistler. До сих пор летают и пилотируемые корабли «Союз», которые начали разрабатываться еще в 1963 году и послужили основой для советского лунного корабля «Зонд». Наконец, усовершенствованная версия созданного для прогулок по Луне скафандра «Кречет» и сегодня используются на станции «Мир» российскими и иностранными космонавтами для выхода в открытый космос.

Таким образом, спустя десятилетия после закрытия лунных программ, выяснилось, что настоящим победителем в лунной гонке стал СССР.

Источник