Космос куда летают космонавты

Какие космонавты находятся в космосе в 2021 году?

Какие российские космонавты находятся в космосе в 2021 году и какую работу они выполняют на орбите? Кто полетит следующим экипажем, расписание долговременных космических экспедиций на МКС.

Несмотря на определенные сложности с финансированием и даже авариями в последнее время, работа продолжается, и российские астронавты продолжают летать на орбиту, поддерживая мировое признание России, и внося свою лепту в мировое развитие.

Кто сейчас в космосе?

С 17 апреля на МКС находятся 7 человек постоянного экипажа:

Итак, текущий список экспедиции МКС-64/65 (7 человек):

Олег Новицкий (Россия), (МКС-64/65, 33/34, 50/51);

Бортинженеры:

- Марк Ванде Хай (США), (МКС 64/65/66, 53/54);

- Петр Дубров (Россия), (МКС 64/65);

- Томас Песке (Франция), (65/66, 55/51);

- Меган Мак-Артур (США), (STS-125 «Шаттл», МКС 65/66);

- Шейн Кимбрук (США), (STS-126 «Шаттл», МКС 49/55, 65/66);

- Акихико Хосиде (Япония), (СТС-124, 32/33, 65/66).

Кто скоро прилетит на МКС: с 17 октября готовится прибытие Антона Шкаплерова, Раджа Чари, Томаса Маршберна, Матиаса Маурера.

Биографии россиян, которые находятся на МКС сейчас

Олег Новицкий

Петр Дубров

Фото и биографии россиян, которые побывали в космосе раньше

В настоящее время стать космонавтом проще, чем раньше, но счастливчиков все же очень мало. За год на орбите бывает не более 10-15 человек, из России – 5-6 человек. Однако, примечательно, что берут в настоящее время космос не только бывших летчиков, но и людей других специальностей. Итак, в последние годы в космосе следующие российские космонавты выполняли свою работу:

Анатолий Иванишин — родился в 1969 году. Полковник ВВС, участник 6 космических экспедиций. Окончил Черниговское высшее военное авиационное училище, куда поступал дважды из-за проблем со зрением (вылечил упражнениями).

Олег Скрипочка— родился в 1969 году. Закончил МГТУ имени Баумана. Работал в НПО «Энергия» слесарем, в 1997 года зачислен в отряд космонавтов-испытателей. В космосе третий раз.

Алексей Овчинин — весьма опытный космонавт, 1971 года рождения. Уже летал к МКС в 2016 году. Закончил Борисоглебское училище летчиков, Ейское высшее училище, дополнительное образование получил в Академии народного хозяйства. Занимался подготовкой пилотов на самолетах Як-52 и Л-39.

Олег Кононенко — профессиональный космонавт, 1964 года рождения. Это уже его четвертый полет. Закончил Харьковский авиационный институт, является специалистом по двигателям. С 1996 года приступил к космической подготовке.

Сергей Прокопьев — 1975 года рождения. Выпускник Тамбовского и Оренбургского военных авиационных училищ, имеет также диплом бухгалтера Мичуринского аграрного университета. Бывший командир бомбардировщиков Ту-22 и Ту-160. В космосе первый раз.

Олег Артемьев – опытный специалист, командир, 1970 года рождения, второй раз на орбите. Родился в Риге, сын военного инженера. С детства увлекался авиацией, занимался спортом и борьбой. Закончил университет им. Баумана, академию госслужбы. С 1998 года работал в РКК «Энергия», занимался подготовкой экипажей к полетам, а в 2003 году сам стал космонавтом.

Антон Шкаплеров – участник трех космических экспедиций, 1972 года рождения. В 1994 году окончил Высшее Авиационное училище в Качинске, в 1998 – Военную академию им. Жуковского, в 2018 году – академию госслужбы. Работал летчиком-инструктором группы пилотажа «Воздушные гусары», с начала 2000-х переведен в космическое подразделение.

Что интересно – оба последних пилота заканчивали академию Государственной службы при президенте РФ по гуманитарной специальности в качестве дополнительного образования. Это может быть, как негласным требованием иметь третью нетехническую специальность, либо при данной академии они проходили какую-то специальную подготовку, например, при участии спецслужб.

Какую работу выполняют космонавты на орбите?

В составе последней экспедиции 64/65 основной задачей перед космонавтами стоит инсталляция оборудования, поступившего с последней грузовой доставкой. МКС постоянно развивается и растет, поэтому в космосе в ближайшие месяцы будут производить большой «ремонт».

Один из самых впечатляющих достижений в ходе последней экспедиции — печать на 3Д-принтере внутренних органов мыши.

Российские и американские космонавты на Международной станции выполняют работы по стыковке новых модулей, берут пробы с внешних панелей корабля, проводят биологические и физические опыты. Программы каждого полета составляются задолго до существования старта, перед с космонавтами ставятся задачи по увеличению безопасности, также на высоте идёт проверка новых технологий.

В ходе экспедиции 64/65 в 2021-2022 году предусмотрен следующий список экспериментов и научных направлений:

Физические и химические взаимодействия, тестирование материалов и сред в условиях космоса.

Исследование планеты Земля и Галактики.

Работа в открытом космосе.

Биоинженерия, биотехнологии, растениеводство.

Освоение космоса и наблюдение.

Образовательная и исследовательская работа.

Всего предусмотрено более 300 опытов и исследований. Обычно сегменты деятельности по странам на МКС имеют свои акценты. Например, американцы и европейцы сосредоточены на биологических и медицинских опытах, российские занимаются энергетикой, японцы — робототехникой. Однако, россияне тоже занимаются изучением биологических и химических областей.

Американские астронавты, конечно, нередко добиваются больших результатов в виду увеличенных экипажей и большего бюджета. Однако, россияне выполняют сложнейшие работы в открытом космосе.

Источник

К вопросу о том где же летает МКС — в космосе или атмосфере

Удивительно, но приходится возвращаться к этому вопросу из-за того, что очень многие понятия не имеют где же на самом деле летает Международная «космическая» станция и куда же совершают выходы «космонавты» в открытый космос или же в атмосферу Земли.

Это принципиальный вопрос — понимаете? Людям вдалбливают в голову, что представители человечества, которым дали гордые определения «астронавты» и «космонавты» свободно осуществляют выходы «в открытый космос» и более того там в этом самом якобы «космосе» даже летает «Космическая» станция. И все это в то время, когда все эти «достижения» осуществляются в атмосфере Земли.

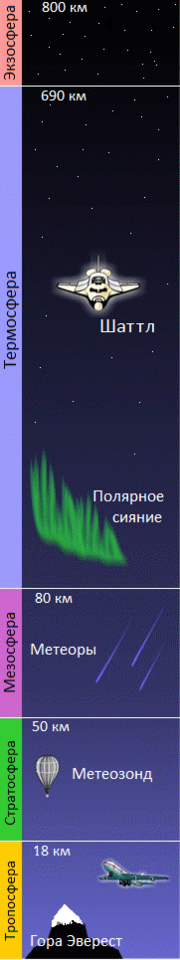

Все пилотируемые орбитальные полёты проходят в термосфере, преимущественно на высотах от 200 до 500 км — ниже 200 км сильно сказывается тормозящее действие воздуха, а выше 500 км простираются радиационные пояса, оказывающие на людей вредное действие.

Беспилотные спутники тоже по большей части летают в термосфере — вывод спутника на более высокую орбиту требует бо́льших затрат энергии, кроме того, для многих целей (например, для дистанционного зондирования Земли) малая высота предпочтительнее.

Высокая температура воздуха в термосфере не страшна летательным аппаратам, поскольку из-за сильной разреженности воздуха он практически не взаимодействует с обшивкой летательного аппарата, то есть плотности воздуха недостаточно для того, чтобы нагреть физическое тело, так как количество молекул очень мало и частота их столкновений с обшивкой судна (соответственно и передачи тепловой энергии) невелика. Исследования термосферы проводятся также с помощью суборбитальных геофизических ракет. В термосфере наблюдаются полярные сияния.

Термосфе́ра (от греч. θερμός — «тёплый» и σφαῖρα — «шар», «сфера») — слой атмосферы , следующий за мезосферой. Начинается на высоте 80—90 км и простирается до 800 км. Температура воздуха в термосфере колеблется на разных уровнях, быстро и разрывно возрастает и может варьировать от 200 К до 2000 К, в зависимости от степени солнечной активности. Причиной является поглощение ультрафиолетового излучения Солнца на высотах 150—300 км, обусловленное ионизацией атмосферного кислорода. В нижней части термосферы рост температуры в сильной мере обусловлен энергией, выделяющейся при объединении (рекомбинации) атомов кислорода в молекулы (при этом в энергию теплового движения частиц превращается энергия солнечного УФ-излучения, поглощённая ранее при диссоциации молекул O2). На высоких широтах важный источник теплоты в термосфере — джоулево тепло, выделяемое электрическими токами магнитосферного происхождения. Этот источник вызывает значительный, но неравномерный разогрев верхней атмосферы в приполярных широтах, особенно во время магнитных бурь.

Космическое пространство (космос) — относительно пустые участки Вселенной, которые лежат вне границ атмосфер небесных тел. Вопреки распространённым представлениям, космос не является абсолютно пустым пространством — в нём существует очень низкая плотность некоторых частиц (преимущественно водорода), а также электромагнитное излучение и межзвездное вещество. Слово «космос» имеет несколько различных значений. Иногда под космосом понимают всё пространство вне Земли, включая небесные тела.

400 км — высота орбиты Международной космической станции

500 км — начало внутреннего протонного радиационного пояса и окончание безопасных орбит для длительных полётов человека.

690 км — граница между термосферой и экзосферой.

1000—1100 км — максимальная высота полярных сияний, последнее видимое с поверхности Земли проявление атмосферы (но обычно хорошо заметные сияния происходят на высотах 90—400 км).

1372 км — максимальная высота, достигнутая человеком (Джемини-11 2 сентября 1966 г).

2000 км — атмосфера не оказывает воздействия на спутники и они могут существовать на орбите многие тысячелетия.

3000 км — максимальная интенсивность потока протонов внутреннего радиационного пояса (до 0,5—1 Гр/час).

12 756 км — мы отдалились на расстояние, равное диаметру планеты Земля.

17 000 км — внешний электронный радиационный пояс.

35 786 км — высота геостационарной орбиты, спутник на такой высоте будет всегда висеть над одной точкой экватора.

90 000 км — расстояние до головной ударной волны, образованной столкновением магнитосферы Земли с солнечным ветром.

100 000 км — верхняя замеченная спутниками граница экзосферы (геокорона) Земли. Атмосфера закончилась , начался открытый космос и межпланетное пространство.

Поэтому новость » Астронавты NASA во время выхода в открытый космос починили систему охлаждения МКС » , должна звучать иначе — » Астронавты NASA во время выхода в атмосферу Земли, починили систему охлаждения МКС «, причем определения «астронавты», «космонавты» и «Международная Космическая Станция» требуют корректировки, по той простой причине, что станция не космическая и астронавты с космонавтами, скорее — атмосферонавты:)

Источник

Жизнь после МКС: куда летать космонавтам с 2025 года

На прошлой неделе возобновились дискуссии о судьбе Международной космической станции. Вот слова первого заместителя гендиректора ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимира Соловьева на заседании Совета РАН по космосу: «Уже сейчас есть ряд элементов, которые серьезно затронуты повреждениями и выходят из эксплуатации. Многие из них не подлежат замене. После 2025 года мы прогнозируем лавинообразный выход из строя многочисленных элементов». Альтернативой МКС Соловьев назвал РОСС — Российскую орбитальную служебную станцию, которую предлагается создавать без американцев.

Слова специалиста породили вал комментариев, и даже официальное опровержение от Роскосмоса. Давайте разберемся, действительно ли МКС разваливается, и куда будут летать наши космонавты после 2024 года.

Строительство Международной космической станции началось в 1998 году со стыковки двух модулей: «Зари» и «Юнити». «Заря» считается частью российского сегмента МКС и производилась в России на основе советского задела по станции «Мир-2». Но оплачивалось производство и запуск модуля по заказу американской компании Boeing. Сейчас об этом не любят вспоминать в официальных публикациях, но тогда это было частью негласной американской программы по поддержке российской космонавтики.

В 2000 году российский сегмент пополнился российским служебным модулем «Звезда», и с этого момента МКС стала полноценно долговременной орбитальной станцией. На борту «Звезды» располагается система управления станцией, системы жизнеобеспечения, ракетные двигатели коррекции и ориентации. Такие необходимые вещи в долговременной пилотируемой станции как туалет, водопровод, каюты экипажа, кухня и тренажеры тоже там. Американско-российская «Заря» же сейчас используется в основном как склад.

МКС в 2000 году, состоящая из трех модулей: «Звезда», «Заря» и «Юнити»

В 2010-е строительство станции в основном завершилось. Американцы только добавили экспериментальный надувной модуль Beam и стыковочные узлы для своих новых кораблей.

МКС в 2018 году, вид сверху. В нижней части снимка — модуль «Звезда»

Теперь у американцев на станции есть свои лаборатории, тренажеры, каюты, кухня и туалеты, но ключевое значение «Звезды» для всей Международной космической станции сохраняется. Через кормовой стыковочный узел «Звезды» модули заправляют топливом и пополняют запасы питьевой воды. Но более важно то, что «Звезда» выполняет задачи ориентации и коррекции орбиты.

Коррекция — это изменение высоты орбиты, то есть приращение скорости станции. Коррекция выполняется либо маршевыми двигателями «Звезды», либо двигателями грузовиков «Прогресс», пристыкованных к кормовому узлу модуля.

А ориентация станции нужна для того, чтобы та всегда была развернута солнечными батареями к Солнцу, радиаторами от него, а корпусом — параллельно земной поверхности. Ориентация станции выполняется не только ракетными двигателями «Звезды», но и блоком гиродинов на американском сегменте. Это массивные колеса, которые раскручиваются или тормозятся электродвигателями, чем воздействуют на всю станцию по принципу «сила действия равна силе противодействия». Когда скорость гиродина достигает максимальной, ему требуется «разгрузка», т.е. торможение. Во время разгрузки крутящий момент тормозящегося гиродина компенсируется включением ракетного двигателя ориентации на «Звезде», и ориентация всей станции не меняется.

Сочетание американских гиродинов и российских двигателей ориентации — это один из ключевых элементов «брачного контракта», который делает невозможным «развод» двух сегментов на две отдельные станции. Если использовать для ориентации только ракетные двигатели, то топливо быстро иссякнет. Поэтому пока нет аналогичных гиродинов на российском сегменте, любые разговоры про отделение от американцев — профанация. На советских станциях были свои гиродины. Если окажетесь в павильоне «Космонавтика и авиация» на ВДНХ, обратите внимание на черно-белые «шары» которые размещены на макете станции «Мир».

Макеты гиродинов системы ориентации станции «Мир» в павильоне «Космонавтика и авиация» на ВДНХ

Кроме того, сейчас российский сегмент МКС обеспечивается электропитанием от американских солнечных батарей, а до недавнего времени значительная доля информации передавалась через американскую спутниковую систему связи TDRS. На снимках МКС можно увидеть спутниковые тарелки направленные вверх — к геостационарным ретрансляторам, а не к Земле.

Фрагмент МКС со спутниковыми тарелками американского сегмента

Соглашение о совместной эксплуатации МКС действует до 2024 года . Никакого разделения после этого срока не предполагается. Станция должна быть управляемо сведена с орбиты двигателями российского сегмента.

Но при этом обе страны заинтересованы в том, чтобы МКС продолжала летать и дальше, до 2028 или 2030 года в совместной конфигурации. Основная причина такой заинтересованности в отсутствии какой-либо замены для МКС у всех участников программы. США потратили немало денег и времени на создание нескольких грузовых и пилотируемых кораблей исключительно для снабжения станции: Dragon, Cygnus, Crew Dragon, Starliner, Dream Chaser. Причем последние два еще находятся в разработке. Создавать в течение десяти лет такой «автопарк», чтобы гонять его лишь четыре года NASA не выгодно.

Окололунная станция Gateway, которую планирует создать NASA в этом десятилетии, не заменит МКС (о проекте подробнее читайте в материале «Промежуточная станция»). Она будет меньше, полеты туда будут редки, надолго астронавты там задерживаться не будут. Под Gateway также разрабатывается отдельная линейка кораблей снабжения.

Рендер проектируемой лунной орбитальной станции Gateway

Разработка и эксплуатации собственной станции — это намного дороже. Сегодня такое по силам только Китаю — который выделяет на космос как минимум в три раза больше России — и США, чей космический бюджет превышает российский примерно в 10-12 раз.

На пути к собственной российской станции есть проблемы и политического характера. Сейчас единственная пусковая площадка для пилотируемых кораблей «Союз» — это Байконур, то есть Казахстан. Роскосмос спокойно ею пользуется поскольку в этих полетах заинтересована не только Россия, но и США. Этой паре Казахстан возражать не будет никогда. Но создание российской станции «под Байконур» автоматически передаст «ключи» от неё Казахстану. И как он этим воспользуется, никто не предскажет. Хотя у России и Казахстана дружба, Таможенный союз и даже совместный космический проект «Байтерек», нет гарантий, что это продолжится хотя бы 15-20 лет, нужных на постройку и работу станции. Единственный выход — запускать экипажи с Восточного. Это уже в планах Роскосмоса, но для начала таких полетов нужна стартовая площадка для «Ангары» (сейчас строится, но там еще не меньше года бетон лить). И новый пилотируемый корабль «Орел», но для него пока сделали только «днище и отдельные силовые конструкции».

С модулями будущей российской станции тоже не всё гладко, как на бумаге. Ранее предлагалось собрать новую станцию из «Науки», Узлового и Научно-энергетического модуля. Но оказалось, что базового модуля-то среди них нет. Начинать станцию нужно с новой «Звезды», производства которой не сохранилось с советских времен. Его осваивать заново: вероятно, на базе технологии Научно-энергетического модуля. Но чтобы убедиться в его готовности, придется его испытать, и получить опыт эксплуатации.

Поэтому можно предположить список условий, которые позволят уверенно говорить о создании и запуске российской космической станции:

На Восточном построен стартовый стол для ракеты «Ангара» с функцией пилотируемых запусков.

Готов к регулярным полетам новый корабль «Орёл».

Прошел летные испытания Научно-энергетический модуль на МКС.

Россия вошла в тройку крупнейших экономик мира (или радикально увеличила финансирование своей космической программы).

Конечно, прямо в такой очередности им происходить не обязательно, можно приближать их параллельно, и уже сейчас приступать к разработке станции — но зачем, если есть МКС? Нормально же летаем. Решение о продлении полета МКС будет приниматься не инженерами, а политиками США и России. Решат, что жить вместе невмоготу даже в космосе — инженеры будут плакать, но топить самое сложное творение человеческих рук. Решат продолжать совместные полеты — инженеры займутся капитальным ремонтом, и сделают всё возможное, чтобы продолжать полет без отказов. Самый серьезный фактор, способный повлиять на решения политиков — это безопасность экипажа. Именно поэтому РКК «Энергия» и предрекает «лавинообразные отказы» после 2025 года, аккурат когда ожидается выполнение первых трех вышеперечисленных пунктов. Эти предсказания диктуются стремлением уже сейчас обеспечить себя заказами на новую станцию.

Проект российской орбитальной служебной станции

Источник