Слежка в космосе

Как астрономы-любители вычисляют спутники-инспекторы

Военные космические программы любой страны, как правило, укрыты завесой секретности. Однако все аппараты, запущенные на орбиту, попадают под прицел телескопов не только потенциального противника, но и самых обычных астрономов-любителей. Они могут многое увидеть и еще больше — понять. В частности, им регулярно удается выследить так называемые спутники-инспекторы. О том, как это происходит и чем занимаются аппараты, относящиеся к этому классу, читайте в нашем материале.

В 1998 году астроном-любитель Эд Каннон (Ed Cannon) обнаружил на геостационарной орбите вспыхивающий спутник, не зарегистрированный в публичных каталогах. Спустя какое-то время его потеряли, но в 2000 году нашли снова.

Яркость вспышек (их можно было видеть даже невооруженным глазом) говорила в пользу того, что это именно спутник, а не ступень ракеты или обломок. Неравномерные вспышки (

25 и 23,5 секунды) означали, что спутник сломался и закрутился, отражая солнечный свет непараллельными панелями.

Оставалась одна небольшая неувязка — спутник не значился в публичных каталогах, значит, скорее всего, был секретным, то есть военным.

Началась эта история 15 ноября 1990 года, когда на орбиту отправился шаттл «Атлантис» с миссией STS-38. Официально программа полета включала запуск одного спутника.

Журнал Aviation Week & Space Technology классифицировал его как аппарат оптической разведки для «наблюдения главным образом за регионом Персидского залива и предоставления информации для операции «Щит пустыни». Также возникла версия, что это был геостационарный спутник типа Magnum для радиоэлектронной разведки.

Астрономы-любители наблюдали за шаттлом и заметили около него мерцающий (то есть вращающийся) объект, вскоре, впрочем, исчезнувший. Именно так и выглядит с Земли запуск с шаттла разгонного блока со спутником. Но опубликованные после посадки шаттла фотографии вызвали серьезные подозрения, что нагрузка была другой.

Фотографии с миссий STS-6, STS-38. На фото слева — поворотное крепление спутников с разгонным блоком IUS (Inertial Upper Stage). Именно он должен был использоваться для вывода предполагаемой полезной нагрузки. Однако опубликованная фотография миссии STS-38 (справа) не содержит никаких следов громоздкого оборудования.

Энтузиасты, наблюдавшие за низкой орбитой, не обнаружили нового спутника, так что версия Aviation Week оказалась несостоятельной. Запущенный аппарат, официально объявленный как USA-67, располагался на геостационарной орбите.

Но на этом интрига не закончилась. В официально публикуемом каталоге космических объектов к STS-38 были отнесены две записи — USA-67 и «ступень разгонного блока». Однако спутники SDS-2, к числу которых, предположительно, относился USA-67, снабжены встроенным в конструкцию, не сбрасываемым апогейным двигателем.

Неужели шаттл вывел не один спутник, а два?

Трек секретного объекта «Бродяга» (Prowler)

В 2004 году на сайте NBC была опубликована информация о секретном американском аппарате для слежения за спутниками на геостационарной орбите.

В 2011 году астроном-любитель Тед Молчан (Ted Molczan), наблюдающий за спутниками с 15 лет, свел кусочки паззла воедино и выдвинул хорошо обоснованную гипотезу: обнаруженный в 1998 году объект и является секретным спутником-инспектором. Дело в том, что реконструкция его орбиты за предыдущие годы помещала аппарат около советских спутников.

Искорка в небе

Четвертого октября 1957 года в истории человечества началась новая эпоха. Впервые человек мог поднять голову и увидеть в небе движущуюся искорку. Многие грезили о космосе и мечтали стать космонавтами, но появились и те, кто наблюдал за спутниками, рассчитывал элементы их орбит и принимал исходящие радиосигналы.

На заре космической эры много интереса вызывала советская космическая программа. В целом, она была более закрытой, чем американская, к тому же режим ее секретности часто не поддавался рациональному объяснению. Так, о не вышедших на орбиту спутниках ничего не сообщалось, а если, например, межпланетная станция не могла уйти с земной орбиты, то ее называли «успешно выполнившим программу тяжелым спутником».

Когда на орбите оказался первый спутник, то инструкции по наблюдению за ним публиковали в газетах. Но почти сразу к мирным научным и народно-хозяйственным спутникам добавились военные, чьи характеристики — данные о конструкции, назначении и параметрах орбиты — государства обнародовать не стремились.

При этом возник определенный информационный дисбаланс. Развитые страны обладают продвинутыми средствами контроля космического пространства, поэтому СССР (а позже Россия) и США при помощи лазерных, оптических и радиолокационных станций следят за военными спутниками друг друга. Широкой общественности, естественно, эти данные никто не сообщает.

Однако существуют энтузиасты, наблюдающие за спутниками и, как оказалось, способные найти даже секретные аппараты. В последние годы в новости регулярно попадают так называемые спутники-инспекторы — военные аппараты, предназначенные для слежения за другими спутниками. И благодаря энтузиастам мы знаем о них гораздо больше, чем официально сообщают нам страны-создатели.

Джонатан Макдауэлл (Jonathan McDowell) рассказал N + 1, отвечая на вопросы по электронной почте, как в начале 80-х он, анализируя открытые данные, в том числе по проводящимся на станциях экспериментам, смог отличить военные ОПС «Алмаз» от гражданских ДОС «Салют», хотя официально оба типа станций называли «Салютами». Также Макдауэллу удалось идентифицировать «Космос-557» как орбитальную станцию типа ДОС «Салют».

С появлением первых спутников запустившие их страны, как правило, указывали их орбитальные параметры и частоты бортовых радиостанций. До сих пор подавляющее большинство спутников попадает в доступный широкой общественности каталог TLE (формат представления параметров орбиты). Но не все.

В 1984 году США перестали публиковать орбитальные параметры некоторых военных спутников и сообщать информацию о цели аппарата при регистрации его в ООН (принятая с 1976 года практика). И именно в этому году начался период расцвета любительского спутникового наблюдения.

В результате оказалось, что самый обычный человек, без доступа к сверхдорогому оборудованию и секретной информации, способен находить то, что сверхдержава стремится утаить от общественности. Все, о чем будет сказано ниже, найдено в открытых источниках в сети или собрано на основе наблюдений астрономов-любителей.

Догнать и уничтожить

На заре космической эры стыковка считалась очень сложной задачей. Но развитие математики и космической техники показало, что это вполне реализуемо. Главное, изначально запустить аппарат на орбиту, близкую к цели. Потому что перелеты в стиле фильма «Гравитация» в реальности невозможны.

Кроме высшей (апоцентра) и низшей (перицентра) точек орбиты очень важным параметром является наклонение — положение плоскости орбиты. И если на изменение высоты орбиты уходит допустимое количество топлива, то смена наклонения на 45 градусов потребует большего изменения скорости, чем требуется для вывода спутника на орбиту.

А если учесть, что полезная нагрузка не превышает 5 процентов от начальной массы ракеты, то становится понятно, почему маневры на орбите очень ограничены.

Источник

«Космический» флот Советского Союза

21 августа 1957 года был произведен успешный пуск первой советской (и первой в мире) баллистической ракеты, знаменитой «королёвской семерки», которая после незначительной доработки стала базовой ракетой-носителем для наших спутников и пилотируемых кораблей. Пролетев около 8 тыс. км, головная ее часть упала в дальневосточном районе страны. Там измерительные пункты «приняли» объект и выдали поисковым службам координаты его приземления. Стало ясно, что при пусках более мощных систем или модификаций последние ступени ракет завершат полет за границами страны, в Тихом океане. А значит, для наблюдения за ними потребуется создать специальные «плавучие лаборатории», установить на них соответствующее оборудование.

То, что космическим кораблям будет необходима помощь морских судов, специалисты поняли в 1955 году, еще до запуска в космос первого спутника, когда создавался наземный командно-измерительный комплекс (КИК). Эта работа была неплановой и велась по инициативе небольшой группы сотрудников во главе с Н. Устиновым.

После полета «семерки» создание морского измерительного комплекса стало одной из первоочередных задач. «Акватория» — так ученые назвали научно-исследовательскую работу, результаты которой должны были воплотиться в суда с измерительной техникой. «И не в будущем, — сообщил исполнителям темы ее руководитель Г. Тюлин. — Сергей Павлович Королев испытания новейшей ракеты-носителя намечает на середину октября 1959 года. Так что раскачиваться времени у нас нет: через 12 месяцев суда должны быть в Тихом океане. »

Создание методик измерений с применением уже существовавших сухопутных радиотехнических средств продвигалось успешно. Однако стационарные пункты неподвижны относительно поверхности Земли, антенны, программы наведения обеспечивают непрерывное наблюдение за космическим аппаратом. Другое дело на море: здесь незначительная качка судна вызовет потерю антенной контролируемого объекта. А при шторме уже никакие приборы программного наведения не смогут помочь. Тут требовалось разработать новые методы и средства, с помощью которых основания антенн (платформы) можно было бы стабилизировать, несмотря на качку.

Чтобы точно определить время и координаты приводняющихся объектов, пришлось дополнить радиолокационные и оптические средства гидроакустическими. Для «привязки» всей измерительной информации к общей шкале решили использовать аппаратуру единого времени «Бамбук», которая хорошо показала себя в работе с первыми космическими спутниками. Чтобы предохранить сложные измерительные средства от воздействия влаги и колебаний температуры, необходимо было найти эффективные способы и материалы. Основным требованием к ним было отсутствие влияния на точность измерений.

Непростой оказалась задача размещения на судне разнотипных радиотехнических станций, которые, чтобы не вызвать взаимных помех, на суше располагают друг от друга на достаточно большом расстоянии, порой до нескольких километров. При необходимости экранирования «несовместимых» средств на суше экраны тщательно заземляются. На морских судах, естественно, нет таких условий. К тому же судовая электростанция не может обеспечить питания новой техники как по мощности, рассчитанной лишь на «свои» нужды, так и по параметрам тока, к которым измерительные средства предъявляли особые повышенные требования.

К этим и многим другим инженерным и научным проблемам добавились сугубо организационные: у Министерства Морфлота СССР каждое судно в те годы было на счету, а для создания плавучего комплекса изначально их требовалось как минимум четыре (три измерительных и одно связное). Последнее обеспечивало прием с космодрома и дальнейшую ретрансляцию на остальные суда информации о подготовке и запуске ракеты, расчетном времени и координатах завершения ее полета, а также для передачи результатов измерений на космодром. Спутников связи, которые сейчас выполняют эти обязанности, в те годы не существовало.

Кроме того, в ряде инстанций, мягко говоря, не находила поддержки сама идея создания плавучего измерительного комплекса, особые сомнения вызывали сроки ее реализации и возможность выделения для этих целей судов, которых не хватало «для нархозперевозок». Но все-таки после упорной борьбы руководителя «Акватории» четыре скромных сухогруза пришвартовались к причалам ленинградского судостроительного завода. Там была сосредоточена вся техника, разумеется, в сухопутном исполнении, так как на разработку специального морского варианта времени не оставалось. Разместить всю технику в неприспособленных для этого тесных кубриках и трюмах возможности не было, и конструкторами было принято смелое и радикальное решение: оставить от сухогрузных судов лишь корпус и элементы ходовой части, ликвидировать все переборки, а компоновку для новой техники спроектировать заново.

Суда успели подготовить в срок. Тем временем завершились подбор и назначение специалистов в состав экспедиций. После швартовых испытаний приступили к ходовым. Чтобы сэкономить время, с ними совместили проверки измерительных средств по самолетам.

Наконец, предстояло решить вопрос, каким путем идти к месту работы — в Тихий океан. Существовало три варианта: один, протяженностью около 23 тыс. км, проходил через Суэцкий канал, второй, 29,4 тыс. км, огибал Африку и третий, самый короткий, но и самый трудный, — Северный морской путь.

Н.С. Хрущев распорядился направить экспедицию северным путем — дома и стены помогают. В результате пришлось в спешном порядке усилить ледовыми подкреплениями корпуса судов. Были подготовлены ледоколы для проводки «звездной флотилии» и самолеты для упреждающей разведки наиболее сложных участков трассы. Маршрут преодолели менее чем за месяц. Непростые ледовые и погодные условия, другие сложности перехода не помешали выполнить задачу.

В пути испытатели осваивали новую технику, проводили частные и комплексные тренировки. В расчетный район акватории суда пришли точно в назначенное время. Несмотря на шторм, первая работа прошла весьма успешно, как, впрочем, и все последующие. Спустя несколько лет тихоокеанская экспедиция, как стали называть первую группу плавучих измерительных средств, пополнилась новыми судами, в том числе наиболее совершенным из них — «Маршалом Неделиным».

Подготовка к пилотируемым космическим полетам и запускам автоматических межпланетных станций (АМС) потребовала расширения сферы действия тихоокеанской экспедиции. Расчеты показали, что для приземления спускаемых аппаратов в намеченном равнинном районе страны торможение космических кораблей нужно осуществлять над акваторий Атлантического океана. Примерно здесь же намечались старты АМС с орбиты искусственных спутников Земли (ИСЗ) на трассы перелета, например к Венере и Марсу. Для обеспечения контроля за этими наиболее ответственными этапами космических полетов — завершающими для пилотируемых кораблей и начальным для АМС, измерительные средства необходимо было направить в воды Атлантического океана и Средиземного моря.

Казалось бы, какие сложности для перебазирования с Тихого океана уже существовавших судов? Расчеты баллистиков и моряков отвергли такую постановку вопроса. Для обеспечения надежного управления полетами все увеличивающегося количества космических аппаратов измерительные средства нужны одновременно и в Тихом, и в Атлантическом океане, а переход судов «туда и обратно» экономически был нецелесообразен. Поэтому, используя «тихоокеанский» опыт, уже упоминавшийся НИИ организовал создание еще одной группы, подобной тихоокеанской, на базе трех теплоходов — «Ильичевск», «Краснодар» и «Долинск». Телеметрические станции, аппаратуру единого времени и автономные источники электроснабжения на судах обслуживали малочисленные, по 8-10 человек, экспедиции из специалистов того же НИИ и измерительных пунктов сухопутного КИКа.

С увеличением числа космических аппаратов на околоземных и межпланетных орбитах прибавлялось работы испытателям на море. Иногда не хватало времени даже на заходы в африканские порты, чтобы пополнить судовые запасы, особенно топлива. На помощь «атлантической триаде» судов в октябре 1962 года пришел танкер «Аксай». Для повышения эффективности использования в дальних рейсах дорогостоящего корабельного времени на борту танкера смонтировали телеметрическую станцию, на которой работала самая малочисленная экспедиция во всей «звездной флотилии» — из шести человек. В 1965-1966 гг. на смену ветеранам флотилии пришли новые суда — «Бежица» и «Ристна». Они были оборудованы новой техникой, в том числе и мощными радиопередатчиками, надежно обеспечивавшими связь с Центром.

В 1967 году «космическую флотилию» передали в ведение Службы космических исследований Отдела морских экспедиционных работ АН СССР. Во главе этого отдела с середины 1951 года по 1986-й, до последних дней своей жизни, бессменно стоял знаменитый исследователь Арктики И. Папанин.

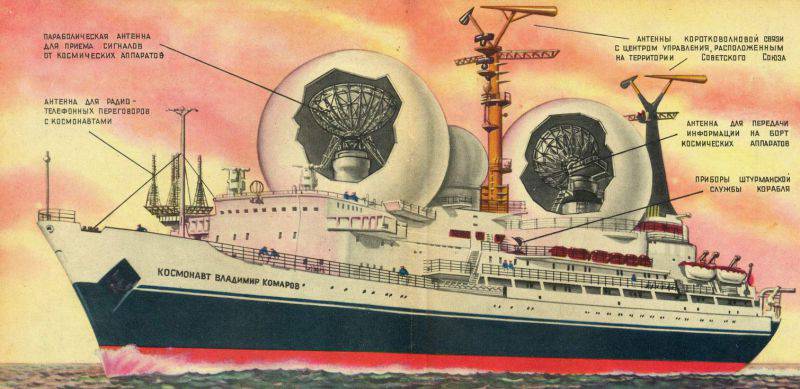

Расширение исследований и использования космоса вызвало совершенствование плавучих командно-измерительных средств, которые со временем стали размещать не на переделанных сухогрузах, а на специально разработанных новых судах. Первенцем их стало научно-исследовательское судно (НИС) «Космонавт Владимир Комаров», или «КВК», как назвали его испытатели для краткости обозначения на экранах и табло в Центре управления полетом (ЦУП). По числу сотрудников научная экспедиция на «КВК» в семь раз превзошла ту, что была на самом крупном корабле первого поколения — «Долинске». Лишь одно это сопоставление позволяет представить превосходство новых НИС над предшествующими судами по насыщенности аппаратурой и научному потенциалу.

Вторым в новом поколении было судно «Академик Сергей Королев». Для него впервые, вся измерительная техника была изготовлена в морском исполнении. По своим характеристикам «АСК» превосходил все предыдущие суда.

Вершиной «космического судостроения» стал флагман флотилии — «Космонавт Юрий Гагарин». Он оснащался комплексом технических систем, позволяющих испытателям полностью выполнять с любым космическим аппаратом весь объем работ, доступных самому современному на тот момент времени стационарному научно-измерительному пункту. Дальность, надежность приема и передачи всех видов информации обеспечивали мощные передающие и высокочувствительные приемные устройства с параметрическими усилителями, которые охлаждались жидким гелием, производимым тут же, на судне. Зеркала приемопередающих антенн, работающих остронаправленно в широком диапазоне частот, имели диаметры 12 и 25 м (масса антенных устройств 180 и 240 т соответственно). Всеми командно-измерительными средствами, и антеннами-тяжеловесами, операторы управляли централизованно. Для этого, а также для обработки результатов измерений на «КЮГ» имелись высокопроизводительные вычислительные машины. Судно, водоизмещением 45000 т (для сравнения, авианосец «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» имеет водоизмещение 43000 т, а крейсер «Петр Великий» — 23750 т) обладало отличными мореходными качествами. Оно могло эксплуатироваться во всех районах Мирового океана, включая полярные (для этого корпус усилен ледовыми подкреплениями). «КЮГ» имел специальный успокоитель, уменьшающий при 7-балльном шторме бортовую качку более чем в три раза. Судно имело достаточно комфортные условия для работы и отдыха. Во всех 86 лабораториях и 210 каютах имелись системы кондиционирования. И это на судне 1971 года! Также на борту были пассажирские и грузовые лифты, салоны отдыха, спортзал, плавательные бассейны, библиотека, кинотеатр, первоклассное медицинское оборудование в уютном лазарете.

В 1975-1977 гг. ветераны флотилии «Долинск», «Бежица» и «Ристна» были возвращены в торговый флот. Их сменили во второй половине семидесятых годов новые исследовательские лайнеры, названные именами героев-космонавтов П. Беляева, В. Волкова, Г. Добровольского, В. Пацаева. Эти суда оснащались более совершенной техникой, чем их предшественники, и надежно обеспечивали прием телеметрической и научной информации от любых ИСЗ, передачу ее в соответствующие «профилю работы» спутников координационно-вычислительные центры, двустороннюю телефонную и телеграфную связь с экипажами пилотируемых космических кораблей и научно-исследовательских комплексов.

Таким был «звездный флот» Советского Союза. Все закончилось вместе с распадом страны. Флагман, «Космонавт Юрий Гагарин», перешел в ведение украинского Министерства обороны, и больше не эксплуатировался. Базировалось судно в порту Южный, вблизи Одессы. В 1996 году уникальное судно было отдано на металлолом австрийской фирме «Зюйд Меркур» по постыдной цене — 170 $ за тонну. Еще раньше закончил свой путь «Космонавт Владимир Комаров». В 1994 году судно было списано и также продано на металлолом индусам. Морские пункты «Космонавт Владимир Волков», «Космонавт Георгий Добровольский», «Космонавт Павел Беляев» в 1992 году встали на прикол, а в 1994 года их списали.

Спаслось только НИС «Космонавт Виктор Пацаев» водоизмещением 9180 т. В 2001 году судно пришло из Санкт-Петербурга в Калининград, где с 2001 года ошвартовано у причала Музея мирового океана на Набережной исторического флота. В этом году судно признали объектом культурного наследия.

Последние годы единственным научно-исследовательским судном, обеспечивающим летно-конструкторские испытания и обработку новых образцов ракетно-космической техники, был «Маршал Крылов», вступивший в строй 1987 году. 23 октября 2015 года корабль отбуксировали для ремонта в один из СРЗ, г. Владивостока.

Источники:

Краснов В., Балабин В. История научно-исследовательского флота Российской академии наук. М.: Наука, 2005. С. 164-165, 173-183.

Безбородов В., Жаков А. Суда космической службы. М.: Судостроение, 1980. С. 28-56.

Покровский Б. Звездная флотилия // Морской сборник. 1994. №4. С.82-86.

Потехина А. Корабли звездной флотилии // Красная звезда. 03.11.2009.

Кретов В. Самарев И. История космического флота // Красная звезда. 22.09.2007.

Источник