Из маминой из спальни: «Он не может жить без космоса» — шедевр Константина Бронзита

На открытии фестиваля «Окно в Европу» показали новый короткометражный анимационный фильм «Он не может жить без космоса» Константина Бронзита, дважды номинанта на «Оскар». За новую работу он однозначно заслуживает не номинации, а статуэтки. О, возможно, главной анимационной национальной премьере года — редактор сайта «Искусство кино» Егор Беликов.

«Он не может жить без космоса» — уже третий подряд («Уборная история — любовная история» и «Мы не можем жить без космоса») душераздирающий фильм Бронзита, прошедшего путь от лав-стори через трагикомедию к подлинной общечеловеческой семейной драме. Его фильмы становятся все яснее и пронзительнее, его стиль — все чище, тоньше, горше.

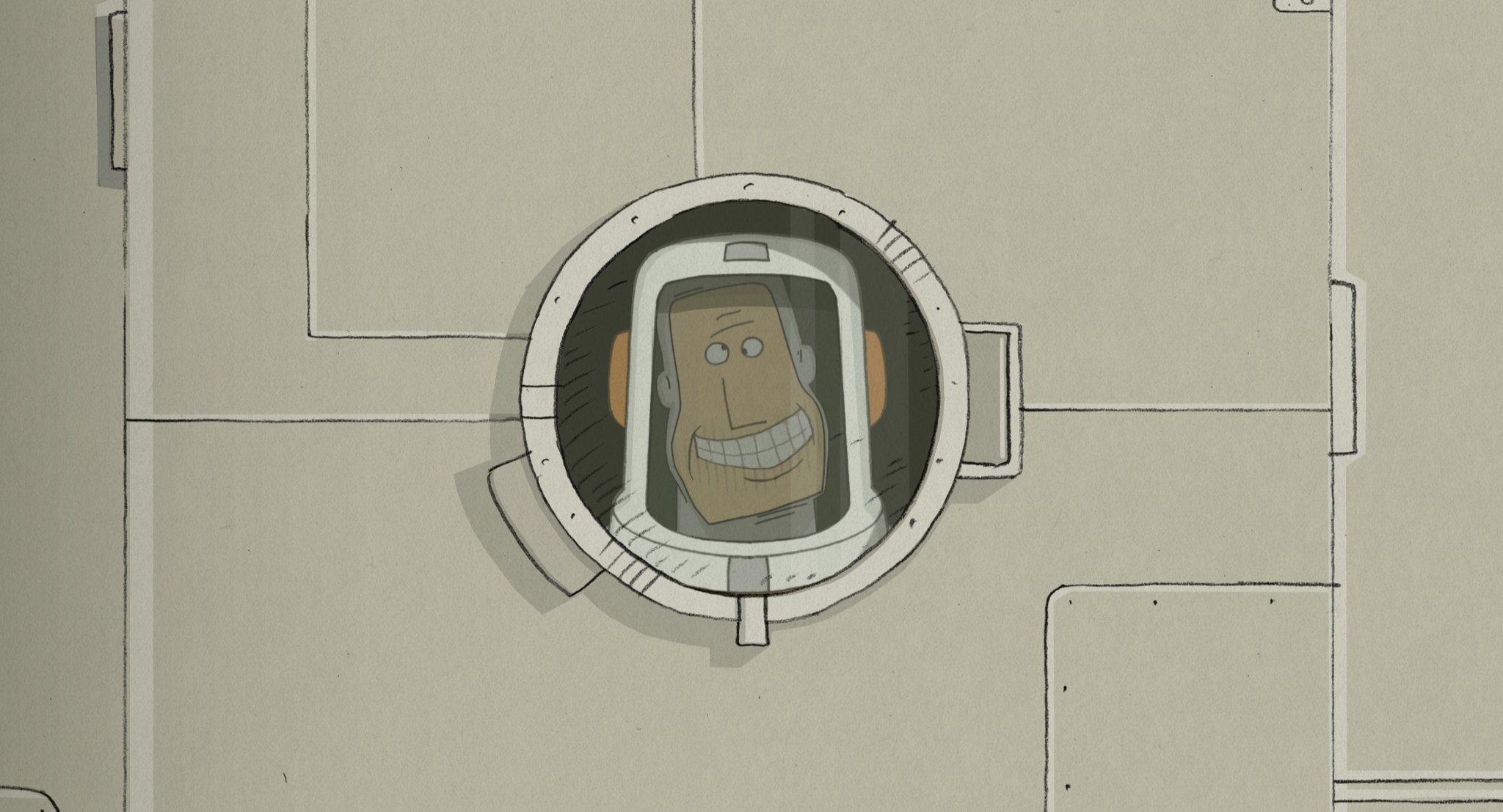

Заглавие с прошлого раза изменилось не сильно, но это не сиквел и не приквел. Если «Мы не можем жить без космоса», как напрямую следует из названия, был о братстве и братской же мечте о полете в невозможное, то «Он…» — об одной маленькой жизни, казалось бы, самостоятельной, но на самом деле неотъемлемой от фигуры матери; «Отрочество» Линклейтера, изложенное в 16 минутах. В предыдущем фильме было много узнаваемых пейзажных деталей советской военки и вообще Союза: врач с планшеткой, линии ЛЭП из ниоткуда в никуда, заснеженное поле, люди в ушанках. Здесь же Бронзит идет по пути упрощения и универсальности: почти никаких деталей, даже лица героев даны только общими штрихами. Локация — один маленький домик посреди ничего, на закругленной земле под звездным небом. Материальный мир очищен от примет настоящего. Только самые болезненные, узнаваемые детали: кровать, стол, мамин шарф, детская игрушка, санки.

Пелевин в «Омон Ра», на котором дилогия Бронзита в немалой степени основывается, преломлял советский миф и пародию на воспитательный роман через призму теорий заговора о полетах на Луну. «Он не может жить без космоса» отрицает политику и историческую подоплеку и от эстетики наследия советской космонавтики оставляет только экзистенциальный символизм: снаружи отчего дома — открытый космос, съехать от мамы — все равно что выйти в него, там удастся найти свое предназначение, а затем обнаружить, что взросление было ловушкой.

Источник

«Мы не можем жить без космоса»: 5 фактов о русских на «Оскаре»

14 января российский короткометражный мультфильм «Мы не можем жить без космоса» попал в список номинантов на премию «Оскар». Отвратительные мужики раскрывают все подробности о нем и его создателях.

Его сделала известная кинокомпания «Мельница»

Если есть современный российский анимационный фильм, который тебе понравился, то с большой долей вероятности его сделали в «Мельнице». Петербургская студия существует с 1999 года, но популярность к ней пришла только через 7 лет, когда в 2006 году вышел мультфильм «Добрыня Никитич и Змей Горыныч». С тех пор аниматоры крепко взялись за серию о богатырях и создали картины про Илью Муромца, Федота-стрельца, Ивана Царевича и прочих героях русских былин.

Они же трудятся и над мультсериалами, например, историями про «Лунтика» и «Барбоскиных». Во всех творениях «Мельницы» проглядывается упор на колоритных персонажей и интересный сюжет, нежели на проработанную анимацию. С последней все тоже в порядке, но она скорее формирует героев, нежели является частью истории. Та же ситуация и с короткометражными работами, одной из которых стал анимационный фильм «Мы не можем жить без космоса», вышедший в 2014 году под черновым названием «Космос».

Создатель мультфильма — режиссер Константин Бронзит

Как и в большинстве историй успеха, номинация на «Оскар» — плод долгого и тяжелого труда его создателя. Константин Бронзит уже больше 30 лет работает мультипликатором и режиссером анимационных фильмов, так что ни о какой удаче говорить не приходится. Он, в частности, творил не только для российских студий, но поработал также во Франции, в студии «Фолимаж». Ты наверняка видел в социальных сетях их забавный и обаятельный мульт «На краю земли». Если нет — обязательно посмотри.

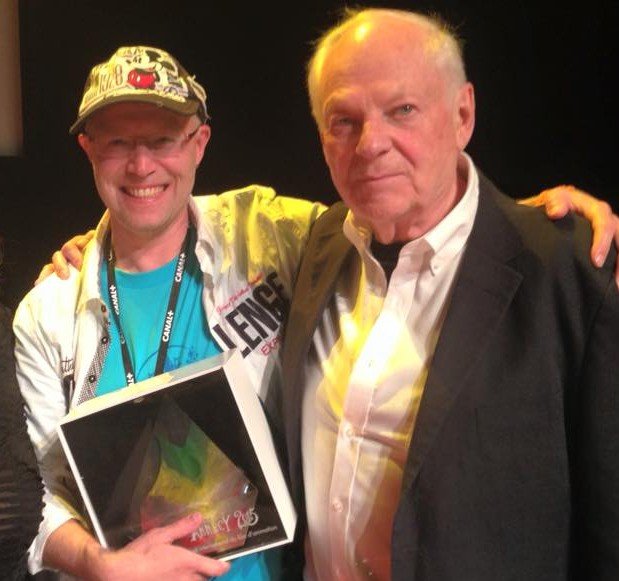

Только за него Константин получил больше 70 наград со всего мира: в США, Канаде, Франции, Японии и так далее. Например, Бронзит трижды завоевывал гран-при конкурса «Кристал Аннеси». В Европе Бронзита часто сравнивают с голландским аниматором Полом Дриссеном, который занимался похожей простой и интеллектуальной мультипликацией. Рекомендуем также оценить предыдущую номинацию Константина на «Оскар» — короткометражку «Уборная история — любовная история», вышедшую в 2007 году.

«Оскар» — далеко не первое признание мультфильма

Мировая премьера «Мы не можем жить без космоса» состоялась в 2014 году, а в апреле 2015 мультфильм пришел в Россию. Награды не заставили себя ждать: номинация на премию «Ника», победа на международном анимационном фестивале в Анси, а затем попадание в шорт-лист премии «Оскар». Теперь вот зачисление в пятерку номинантов, лучшего из которых объявят 28 февраля в театре Долби в Лос-Анджелесе.

Критикам анимационная работа Константина Бронзита тоже пришлась по душе. Кинообозреватель «Вестей FM» Антон Долин назвал ее маленьким шедевром: «Советская романтическая мечта о космосе выражена тут иронично и поэтично, через серию понятных даже ребенку, но при этом оригинальных метафор». А автор русской версии BBC Ольга Шервуд заявила, что «Космос в этой картине — совсем не только безвоздушное пространство для вращения планет и звезд, а также для исследования. Космос здесь — та прекрасная «сила тяжести», которая не дает людям расставаться».

И мультфильм действительно хорош

«Мы не можем жить без космоса» — на самом деле потрясающая работа именитого мастера. Без единого слова, на интонациях и намеках, Константин создал историю отношений и объединяющей людей цели. Пара астронавтов под номерами 1203 и 1204 с детства мечтали о космосе. В пятнадцати минутах уложена их история: от тренировок и тщательного отбора до полета и конечной реакции на происходящее. Лейтмотивом через повествование проходит черный альбом с фотографиями, который они ведут на двоих.

Как и в прошлых работах Бронзита, анимация стоит не на первом плане. Стремительный сюжет и обаяние двух главных героев куда важнее. «Мы не можем жить без космоса» — хоть и называется так, но немного не о космосе. Это трогательная и смешная история про детскую мечту и настоящую мужскую дружбу. В ней много наивности, но столько же честности. Особенно в финальных тридцати секундах.

Конкуренция будет серьезная

Попадание российского мультфильма в список номинантов на «Оскар» — уже победа. Но не думать о получении статуэтки и останавливаться на достигнутом было бы неправильно. Среди конкурентов у «Мы не можем жить без космоса» сплошь известные работы популярных мультипликаторов.

Первой идет «Медвежья история» из Чили, которая через призму диорамы и милейшей кукольной анимации рассказывает о разлученных семьях времен Аугусто Пиночета. Рядом с ним — мультфильм британского аниматора и режиссера Ричарда Уильямса. 80-летний ветеран мультипликации создал изумительную короткометражку о битве между спартанцами и греками под названием «Пролог». Также в списке номинантов приятный мультфильм «Суперкоманда Санджая» от режиссера Санджая Пателя, который шел перед показом «Хорошего Динозавра». В нем автор показал мечтания индийского мальчика о команде супергероев, созданных из образов популярных индуистских богов. И четвертая — анимационная работа двухкратного номинанта на «Оскар» Дона Херцфельда — «Мир будущего». Она о детском восприятии будущего, растущем влиянии технологий и тяжелом человеческом одиночестве в мире научного прогресса.

Источник

На фоне космоса снимаются два друга

Российский мультфильм попал в список номинантов на «Оскар»

Вашу работу сравнивают и с фильмом Стэнли Кубрика, и с недавними «Гравитацией» и «Интерстелларом». Чем вы вдохновлялись при ее создании?

Константин Бронзит: Во время работы я меньше всего думал об этих фильмах. «Интерстеллар» мне нравится, и ассоциации с «Космической одиссеей» понятны. Но они никакого отношения к моему фильму не имеют. Хотя понятно, что, когда по внешним признакам фильмы похожи — в данном случае это прежде всего наличие мистического космического пространства — сравнение напрашивается. Пускай сравнивают. Но мой фильм анимационный. А в анимации используются совершенно другие выразительные средства. И космос в моем фильме является всего лишь фоном, на котором разворачивается история. Это история про двух друзей-космонавтов, у которых есть навязчивая идея полететь в космос, и на тренировках они делают все возможное, чтобы стать лучшими и получить свой шанс.

А что касается вдохновения, то это слово тут не подходит. Я вообще ничем не вдохновлялся. Ведь как обычно это происходит: в голову приходит идея, которая начинает пожирать тебя изнутри. И тогда это уже не вопрос вдохновения, а вопрос самотерапии — нужно излечиться, «выплюнуть» из себя эту болезнь в виде продукта, то есть фильма.

Вы как-то сказали, что 15-минутный фильм рождался в невероятных муках. Что далось тяжелее всего?

Константин Бронзит: На производство ушло четыре года, три из них я потратил на работу над аниматиком. Аниматик — это такая ожившая раскадровка, когда кино начинает жить во времени и его уже можно смотреть. Персонажи еще не шевелятся, но есть движение камеры, черновой звук. Это план будущего кино, его скелет. Но несмотря на то, что идея и сюжет были ясны, фильм никак не складывался конструктивно. И я три года занимался монтажом, переставлял эпизоды, вырезал, вставлял, искал идеальную форму повествования.

Это второй ваш гран-при в Анси. Как изменились ваши вкусы и подход к анимации со времен Switchcraft? (фильм 1994 г., за который Бронзит получил свой первый гран-при — прим.ред.).

Константин Бронзит: Не могу не внести поправку. Это мой третий Гран-при в Анси. Почему-то мало кто помнит, что в 1998 году за фильм «Крепкий орешек» длиной в 1,5 минуты я получил там такой же приз, но в другой категории — телевизионных сериалов. А подход мой не изменился. Он как раз сформировался в 1994-1995 годах.

Тогда я усиленно осваивал профессию, слушал умных режиссеров, читал книги и прожил год в производстве «Свичкрафта». И я понял, что первое правило для режиссера — доверять себе, своей интуиции. Если ты считаешь, что твой фильм должен выглядеть так, а не иначе (имеется в виду не какая-то ошибка при монтаже, на которую тебе указали, а ты уперся, а нерв фильма, его интонация), значит, так и должно быть. Тогда я чуть не свернул с пути — я испугался, что «Свичкрафт» может не понравиться зрителю своей медлительностью темпа. Судьба могла бы сложиться иначе, но в итоге я все-таки доверился себе. И все последующие фильмы я делал именно так. Но это не отменяет бесконечного обучения профессии, ведь творческий процесс базируется на ремесле.

Каковы ваши впечатления от фестиваля в Анси?

Константин Бронзит: Это самый лучший и веселый фестиваль в мире. Во-первых, он уникален тем, что находится в замечательном месте: маленький курорт между гор вокруг большого изумрудного озера. И на берегу этого озера гигантский зал, в который набивается толпа народа, ажиотаж, ни одного свободного места. Туда приезжает невероятное количество знаменитых людей — например, председателем жюри была Бонни Арнольд, вице-президент DreamWorks Animation, из ее рук я получал свой Гран-при.

Кроме того, в отличие от короткометражной программы в Каннах, здесь не делается упор на остросоциальные темы. Когда площадка фестиваля превращается в трибуну для режиссера, это мало интересно.

Можно ли выделить какие-то основные тренды в современной анимации?

Константин Бронзит: Я буду говорить только про авторскую мультипликацию. В коммерческой все понятно — там смысл в том, чтобы придумать историю, понятную для всей семьи, доставить зрителю удовольствие и получить за это какую-то денежку. Если говорить о трендах в авторской мультипликации — прежде всего, это уход от нарративности. Молодые авторы мало озабочены драматургией, а вот удивить, испугать, показать какую-нибудь «расчлененку» — это многим кажется подходящим способом сделать фильм.

Российская анимация отличается от западной?

Константин Бронзит: У нас меньше этой «расчлененки». Наверное, сильны традиции советской мультипликации. Видимо, так устроены наши мозги, что молодых режиссеров не тянет на трэш, на что-то кровожадное. Нам близка нарративность, нам нравится рассказывать поучительные истории, чтобы сеять что-то доброе, человеческое. Мы выросли на сказках, на добрых мультфильмах, мы так мыслим.

Вы работали и в России, и за рубежом. Где вам комфортнее?

Константин Бронзит: Конечно, удобнее работать на петербургской студии «Мельница», чем на зарубежных студиях. Когда говоришь с работниками на одном языке, быстрее и легче понять друг друга. Но дело не в этом. Мне претит само слово «комфорт» в контексте производства фильма. Мне вообще некомфортно снимать фильм. И если у меня что-то не получается, я буду одинаково мучиться и страдать как в Зимбабве, так и на Чукотке. И также везде буду одинаково радоваться, что решил какую-то проблему. Единственное — предпочтительнее, все-таки, теплый климат (смеется).

Вы хотели бы снять немультипликационный фильм?

Константин Бронзит: Уже нет. Я убежден, что кино как искусство закончило свое существование. Все истории рассказаны, и кино развивается только по пути технологий.

Значит ли это, что станет больше полнометражных мультфильмов?

Константин Бронзит: То, что я сказал, боюсь, относится и к мультипликации, но я никогда не возьмусь предсказывать ее будущее.

Источник

Мы не можем жить с космосом

Мультфильм российского режиссёра Константина Бронзита «Он не может жить без космоса» включён в шорт-лист премии американской киноакадемии «Оскар» в номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм».

Аниматор Константин Бронзит, который учился у Хитрука, Норштейна и Хржановского, начинал работать на легендарной студии «Пилот», номинировался до этого на «Оскар» дважды, в том числе в 2016 году за фильм «Мы не можем жить без космоса». Формально между фильмами, кроме похожего названия, нет никакой связи: первый – про большую дружбу и боль утраты, а второй – про детскую мечту, материнскую любовь и ужас взросления. Но в обоих фильмах «космос» – это метафора одиночества, расставания, а в том факте, что мы «не можем без него жить», кроется экзистенциальная драма – неспособность человека ради мечты о холодной пустоте сохранить то хрупкое, прекрасное, тёплое, что дано ему на Земле.

Когда фильм о космосе снимает человек из России, у него всё равно не получится просто использовать этот образ как метафору: у нас с этим особые отношения

Оба фильма подчёркнуто не имеют национальных черт: в первом фильме есть какие-то узнаваемые советские образы, но герои названы «астронавтами». А во втором и вовсе всё символично: международная станция собирается в ледяной бесконечности безликими людьми-функциями. Но когда фильм о космосе снимает человек из России, у него всё равно не получится просто использовать этот образ как метафору: у нас с этим особые отношения. В силу исторических обстоятельств мы уже никогда не сможем жить без космоса, да и там не скоро смогут забыть нас: до сих пор все астронавты должны учить русский язык. Но и с космосом жить в России сложно. И доказательством этому – отечественная космическая фильмография.

Кадр из анимационного фильма «Мы не можем жить без космоса», режиссёр Константин Бронзит

Даже в советское время не появилось ни одного значимого всенародно любимого фильма про космос, космонавтов или тех, кто их туда посылал. Снимали, конечно, «производственные драмы» на эту тему, но это были проходные картины, сразу и не вспомнить ни одной. Настоящего героя космоса, какие были в фильмах про войну или про учёных, не родилось. Возможно, потому, что само событие было столь грандиозно и непостижимо, что художественного осмысления его не требовалось. А может, дело в другом: как говорит в предсмертном послании герой «Соляриса» – самого знаменитого (и страшного) космического советского фильма: «Это не безумие… здесь что-то с совестью».

Кадр из фильма «Солярис», режиссёр Андрей Тарковский

Ведь был солдат бумажный…

В 2008 году Алексей Герман-младший выпускает фильм «Бумажный солдат», который получил на 65-м Венецианском кинофестивале приз за лучшую режиссуру. Главный герой – врач Даниил Покровский – готовит космонавтов к первому полёту и мучается угрызениями совести: он понимает, что отправляет людей на верную смерть. Как и в фильме Тарковского, где земляне из исследователей сами становятся объектом изучения со стороны разумного океана планеты Солярис, так и в «Бумажном солдате» космос вскрывает сущность человека. Даниил Покровский разрывается между отношениями с двумя женщинами, между профессионализмом и человечностью, сердцем и долгом, подвигом и рефлексией. И в результате погибает как раз в тот момент, когда первый человек отправляется на ракете «Восток» в космические просторы.

Кадр из фильма «Бумажный Солдат», режиссёр Алексей Герман-младший

Правда о Главном

Космос – загадка, а советский космос – тайна за семью печатями. Всё рождалось в обстановке строжайшей секретности: даже жена и родители Гагарина услышали о его полёте из новостей, а имя Главного конструктора страна узнала из его некролога. Правда о трагической судьбе Сергея Королёва стала известна гораздо позже. Режиссер Юрий Кара снял два фильма про Сергея Павловича: «Королев» (2007) и «Главный» (2015). В основе лежит биографическая книга дочери Королёва «Отец». Первый фильм рассказывает об аресте и ссылке великого конструктора в Магадан, где он чуть не умер от цинги и случайно избежал гибели на корабле, который потерпел крушение. Второй – о годах триумфа Главного: от первого спутника до выхода человека в открытый космос. Консультировал картины сам Алексей Леонов, так что тут можно надеяться на достоверность материала. Впрочем, несмотря на это, фильмы большой славы не снискали. Возможно, потому, что все эти чудовищные факты не укладываются в общественном сознании – они противоречат нашей картине мира «зато мы делаем ракеты».

Кадр из фильма «Королёв», режиссер Юрий Кара

Кстати, режиссёр планировал снять и третью часть – и посвятить её лунной гонке. Режиссёр уверен, что, если бы Королёв трагически не умер так рано, то мы были бы первыми и на Луне. Впрочем, кино-фантазии на эту тему уже были.

Путешествие на Луну

В 2004 году режиссёр Алексей Фёдоров (автор нашумевших фильмов «Овсянки» и «Война Анны») снимает псевдо-документальный фильм «Первые на Луне». В жанре, который назван «постмодернистская мистификация», он рассказывает, как в «героическом 1937 году» советские учёные готовят к запуску на Луну космический летательный аппарат с человеком на борту, уже производится отбор и тренировка будущих «космолётчиков». После запуска происходит авария и связь с ракетой пропадает, но в конце XX века группа энтузиастов пытается восстановить последовательность этих событий. И история уходит в весьма неожиданные абсурдные дали.

Кадр из фильма «Первые на луне», режиссёр Алексей Фёдоров

Многие зрители приняли это за розыгрыш, а сам режиссёр сказал об этом так: «Я снимал фильм про Поколение Титанов и, хоть и языком гротеска, попытался рассказать про то, как государство ломает своих лучших сыновей и дочерей».

Критики сравнивали фильм «Первые на Луне» со «Звёздным десантом» Пауля Верхувена, где «космос» представляется питательной средой для фашизма.

Дурное предчувствие

А для кого-то космос – единственная возможность убежать от несвободы, от обыденной жестокой реальности. И тогда космическая одиссея превращается в вечную трагедию «маленького человека» – главного героя русской культуры.

В 2005 году режиссёр Алексей Учитель снимает фильм по гениальному сценарию Александра Миндадзе «Космос как предчувствие». 1957 год, советский спутник посылает звонкие сигналы миру, а в маленьком северном городе в портовом ресторане работает повар Конёк. И он готов променять все звуки Вселенной на смех-колокольчик официантки Лары. Но этому роману не суждено было стать счастливым: любовь уходит, друг исчезает, всё на этой земле мутно, беспросветно и не имеет никакого смысла. Но однажды в поезде Конёк встречает простого советского парня, улыбчивого и застенчивого молодого офицера Юрия, у которого вечно развязан правый шнурок. Позже мы увидим Конька в кинохронике: это он сумел пробиться к кортежу первого космонавта и вручить ему букет.

Кадр из фильма «Космос как предчувствие», режиссёр Алексей Учитель

Каким он парнем был

Невероятно, но факт: про Юрия Гагарина, безусловно самого почитаемого русского героя, не было снято ни одного значимого фильма. Да и попыток было немного, и все они провалились. В 2007 году вышел фильм Андрея Панина «Внук Гагарина», который запомнился главным образом скандалом с родственниками первого космонавта: после их судебного иска картина была переименована во «Внука космонавта», а все упоминания имени Юрия Гагарина удалены. Впрочем, к освоению космоса эта трагикомедия не имеет никакого отношения: она рассказывает про то, как сложно тебе придётся на Земле, если ты темнокожий ребёнок из детского дома.

Кадр из фильма «Внук космонавта», режиссёр Андрей Панин

А вот фильм «Гагарин. Первый в космосе», вышедший в 2013 году, действительно считается первым отечественным художественным фильмом про жизнь Юрия Гагарина. Рассказывает он про легендарного парня, чётко придерживаясь официальной версии (а, как известно, даже в автобиографических книгах Гагарина сегодня исследователи находят много очень спорных фактов). Ну, родственники, по крайней мере, оказались довольны. А зрители поняли, почему ни у кого больше не хватило смелости замахнуться на эту тему.

Кадр из фильма «Гагарин. Первый в космосе», режиссёр Павел Пархоменко

Рождённый бегать

Самым удачным, в том числе коммерчески, отечественным фильмом про космос следует признать анимационную эпопею про Белку и Стрелку. В 2010 году вышел первый фильм – «Звёздные собаки: Белка и Стрелка». Его снял Святослав Ушаков, который, кстати, как и Константин Бронзит, работал на студии «Пилот». Несмотря на некоторые явные ляпы – например, Пушок в фильме назван сыном Белки, тогда как на самом деле Кеннеди подарили сына от Стрелки (впрочем, личная жизнь космонавтов всегда была тайной), – этот мультфильм считается чуть ли не научпопом. Говорят, что американские дети узнают о героических собаках, которые полетели в космос и – главное – первыми вернулись живыми на Землю, именно из него. В следующем году обещают выпустить уже третью серию. Успеху сериала способствует, видимо, и тот факт, что потомки лохматых космонавтов не могут затеять судебный процесс и монополизировать память о своих героических предках.

Кадр из анимационного фильма «Звёздные собаки: Белка и Стрелка», режиссёр Святослав Ушаков

Как поменялась жизнь благочинных за последние 10 лет

Новости к середине недели

«Стол» запускает проект с адресами храмов, где соблюдают антиковидные меры

Источник