КОМЕ́ТЫ

В книжной версии

Том 14. Москва, 2009, стр. 612

Скопировать библиографическую ссылку:

КОМЕ́ТЫ (от греч. ϰ ομ ήτης – волосатый, косматый), небольшие по размеру и массе небесные тела Солнечной системы, обращающиеся вокруг Солнца по сильно вытянутым орбитам и резко повышающие свою яркость при сближении с Солнцем. Вблизи Солнца К. выглядят на небе как светящиеся шары, за которыми тянется длинный хвост (рис. 1). К. представляют собой ледяные небесные тела (иногда называемые космич. айсбергами), яркое свечение которых создаётся рассеянием солнечного света и др. физич. эффектами. Полное название К. включает в себя имена открывателей (не более трёх), год открытия, прописную букву лат. алфавита и число, указывающие, в какой момент года была открыта К., и префикс, обозначающий тип К. (Р – короткопериодическая К., С – долгопериодическая К., D – разрушившаяся К. и пр.). Ежегодно в любительский телескоп можно наблюдать примерно 10–20 комет.

Источник

Кометы

Вид на активные струи в необычной комете Хартли 2

Кометы – небольшие небесные тела, вращающиеся вокруг Солнца: описание и характеристика с фото, 10 интересных фактов о кометах, список объектов, названия.

В прошлом люди смотрели на прибытие комет с ужасом и боязнью, так как считали, что это предзнаменование смерти, катастроф или божьей кары. Китайские ученые веками собирали данные, отслеживая периодичность прибытия объектов и их траекторию. Эти летописи стали ценными ресурсами для современных астрономов.

Пролет кометы Макнот над водами Тихого Океана

Сегодня мы знаем, что кометы выступают остаточным материалом и малыми телами от формирования Солнечной системы 4.6 млрд. лет назад. Они представлены льдом, на котором находится темная корочка органического материала. Из-за этого получили прозвище «грязные снежки». Это ценные объекты для изучения ранней системы. Также они могли стать источником воды и органических соединений – необходимые жизненные компоненты.

В 1951 году Джерард Койпер предположил, что за чертой орбитального пути Нептуна скрывается дискообразный пояс с популяцией темных комет. Эти ледяные объекты периодически выталкиваются на орбиты и становятся короткопериодическими кометами. Тратят на орбиту меньше 200 лет. Сложнее наблюдать за кометами с длинными периодами, длительность орбитального пути которых превышает два века. Такие объекты проживают на территории облака Оорта (на удаленности в 100000 а.е.). На один облет могут потратить до 30 млн. лет.

Комета Галлея в 1986 году

В каждой комете есть замороженная часть – ядро, которое в протяжности не превышает нескольких километров. Состоит из ледяных осколков, замерзших газов и пылевых частиц. С приближением к Солнцу комета нагревается и формирует кому. Нагрев приводит к тому, что лед сублимируется в газ, поэтому кома расширяется. Иногда она способна охватывать сотни тысяч км. Солнечный ветер и давление могут устранять пыль и газ комы, что приводит к длинному и яркому хвосту. Обычно их два – пылевой и газовый. Ниже представлен список самых известных комет Солнечной системы. Перейдите по ссылке, чтобы изучить описание, характеристику и фото малых тел.

Список наиболее известных комет

| Название | Открыта | Первооткрыватель | Большая полуось | Период обращения |

|---|---|---|---|---|

| ISON | 21 сентября 2012 года | Виталий Невский, Артём Олегович Новичонок, Обсерватория ISON-Кисловодск | ? | ? |

| 2Р/Энке | 1786 года | Пьер Мешен | 2.22 а. е. | 3,3 г |

| D/1993 F2 (Шумейкеров — Леви) | 24 марта 1993 года | Юджин и Каролина Шумейкеры, Дэвид Леви | 6.86 а. е. | 17,99 г |

| 9P/Темпеля | 3 апреля 1867 года | Эрнст Темпель | 3.13 а. е. | 5,52 г |

| 19P/Борелли | 28 декабря 1904 года | А. Борелли | 3.61 а. е. | 6,85 г |

| C/1995 O1 (Хейла-Боппа) | 23 июля 1995 | А. Хейл, Т. Бопп | 185 а. е. | 2534 г |

| 81P/Вильда | 6 января 1978 | Пауль Вильд | 3.45 а. е. | 6,42 г |

| 67P/Чурюмова-Герасименко | 20 сентября 1969 года | Чурюмов, Герасименко | 3.51 а. е. | 6,568 г |

| C/2013 A1 (Сайдинг-Спринг) | 3 января 2013 года | Роберт Макнот, обсерватория Сайдинг-Спринг | ? | 400000 г |

| 21P/Джакобини—Циннера | 20 декабря 1900 года | Мишель Джакобини, Эрнст Циннер | 3.527 а. е. | 6,623 г |

| C/1861 G1 (Тэтчер) | 5 апреля 1861 года | А.Е. Тэтчер | 55,6 а. е. | 415,0 г |

| 109P/Свифта-Туттля | 16 июля 1862 года | Льюис Свифт, Туттль, Хорас Парнелл | 26.316943 а. е. | 135,0 г |

| 55P/Темпеля-Туттля | 19 декабря 1865 года | Эрнст Темпель и Хорас Туттль | 10.337486 а. е. | 33,2г |

| Галлея | 1758 год | Наблюдалась в глубокой древности; | 2,66795 млрд км | 75,3 г |

| С/2013 US10 (Каталина) | 31 октября 2013 года | Обсерватория Catalina Sky Survey | ? | ? |

| C/2011 L4 (PANSTARRS) | 6 июня 2011 года | Телескоп Pan-STARRS | ? | ? |

Большая часть комет движется на безопасной отдаленности от Солнца (комета Галлея не подходит ближе 89 млн. км). Но некоторые врезаются прямо в звезду или так сближаются, что испаряются.

Наименование комет

Название кометы может быть сложным. Чаще всего их называют в честь первооткрывателей – человек или космический корабль. Это правило появилось только в 20-м веке. К примеру, комета Шумейкера-Леви 9 названа в честь Юджина и Кэролин Шумейкер и Дэвида Леви. Обязательно прочитайте интересные факты о кометах и информацию, которую нужно знать.

Источник

13 комет наблюдавшихся с Земли, о которых вам будет интересно узнать

Краткий рассказ о 13 кометах, посещавших в обозримом прошлом окрестности Земли и наблюдавшиеся с её поверхности

Кометы! Люди наблюдали этих космических гостей с незапамятных времен и именно с кометами, пожалуй, связано большинство мистически-космических слухов и сплетен. “Косматые чудовища” никогда не появлялись на небосклоне просто так – всегда они несли “на хвосте” какие-то испытания жителям Земли. В наше время, мы уже лишились того пиетета, что был присущ людям прошлого и, напротив, с нетерпением ждем появления на звездном небе ярких комет, чтобы полюбоваться ими.

Сегодня я предлагаю вам своеобразный рейтинг из 13 самых ярких, красивых и заметных комет, которые довелось наблюдать землянам за последние столетия, и начнем мы с самой знаменитой кометы, о которой хоть раз слышал каждый.

Комета Галлея (1P/Halley)

Короткопериодическая комета, названая именем Эдмунда Галлея. Период обращения кометы Галлея вокруг Солнца составляет 75,5 лет, поэтому нет ничего удивительного, что на глаза наблюдателям она попадала целых 30 раз, а первое известное письменное упоминание о её визите датируется 240 годом до н.э.

За 75,5 лет эта комета умудряется проделать колоссальный путь – её ближайшая точка прохождения около Солнца находится между орбитам Венеры и Меркурия, а самая дальняя – чуть-чуть не дотягивает до орбиты Плутона.

Комета Галлея, снимок 1986 года

Комета Галлея достаточно яркая и видна невооружённым глазом. Последний проход через перигелий был в феврале 1986 года, а следующий визит ожидается в 2061 году. Оставленный след кометы породил метеорные потоки Эта-Аквариды и Ориониды.

Во многом комета Галлея стала первой – её первую исследовали с помощью космических аппаратов, для неё впервые была доказана периодичность возвращения, анализируя её, мы вообще получили первые представления о том, что представляют собой кометы.

Комета Хиякутаке (C/1996 B2)

Долгопериодическая комета, открытая 30 января 1996 года японским астрономом-любителем Юдзи Хякутакэ. Комета получила статус «Большой кометы 1996 года», что и неудивительно: в марте 1996 года приблизилась на расстояние менее 15 млн. км. к Земле, в связи с этим имела высокую визуальную яркость. Хвост имел длину до 7 угловых градусов.

Комета Хиякутаке (C/1996 B2)

Диаметр кометы Хякутакэ оценивается около 5 км. При наблюдении её впервые было обнаружено рентгеновское излучение, впоследствии обнаруженное у других комет. Комета Хякутакэ – редкий гость в наших краях. Исследования показали – её местом рождения является не Пояс Койпера, как у большинства комет, а Облако Оорта, что само по себе делает путь до Солнца очень долгим. В самой дальней точке орбиты, комета Хякутакэ отстоит от Солнца на 3/4 светового года.

Изначальный период обращения кометы вокруг Солнца оценивался в 17 000 лет, но во время её первого (на памяти людей) визита, в 1996 году, на орбиту кометы сильно повлияла гравитация Юпитера, и сейчас оценки времени возвращения кометы варьируются от 70 000 лет. Таким образом, первый наблюдаемый человеком пролет кометы рядом с Землей, вполне может оказаться и последним.

Комета Хейла – Боппа (C/1995 O1)

Комета открытая Аланом Хейлом и Томасом Боппом 22 июля 1995 года, является одной из самых ярких из наблюдаемых и по праву зовется “Большой кометой 1997 года”. Размеры ядра этого гиганта составляют 90 км., а длина хвоста достигала 148 млн. км., что приблизительно равно расстоянию от Земли до Солнца.

Период обращения кометы Хейла – Боппа вокруг Солнца составлял примерно 4200 лет, но во время её последнего полета вокруг Солнца, сократился вдвое (до 2400 лет) за счет гравитации Юпитера. Интересно, что комета Хейла – Боппа была первой открытой “треххвостой” кометой – в дополнение к обычным газовому и пылевому хвостам, у неё имелся ещё слабый натриевый, видимый только с помощью мощных инструментов и сложной системы фильтров. Также, в составе кометного вещества космического странника, были обнаружены неизвестно как попавшие туда сложные органические вещества, такие как уксусная и муравьиная кислоты.

Комета Хейла – Боппа (C/1995 O1)

Во время пролета кометы Хейла – Боппа в окрестностях нашей планеты, немало говорили и о том, что “прячась” в кометном хвосте, следует и разведывательный корабль пришельцев. Были даже энтузиасты которые предъявили его снимки (как всегда нечеткие и не вызывающие доверия), однако вскоре об этой истории забыли.

Комета Джакобини – Циннера (21P/Джакобини – Циннера)

Эта небольшая короткопериодическая комета была обнаружена в Мишелем Джакобини (в 1900 г.) и подтверждена Эрнстом Циннером (в 1913 г.). Её период обращения вокруг Солнца составляет всего 6,4 года, а в самой дальней точке она никогда не выходит за орбиту Юпитера.

За счет того, что комета слабая (хотя размер её ядра составляет не менее 6 км в поперечнике), она регулярно играла в “кошки-мышки” с астрономами и далеко не каждый раз “находилась” на своем месте, вопреки всем прогнозам. Зато иногда комета Джакобини – Циннера появлялась не просто в виде довольно яркого объекта (в 1946 и 1959 г.г.), но и рассыпала настоящие “искры” вспышек непонятного происхождения.

Комета Джакобини – Циннера (21P/Джакобини – Циннера)

Скорее всего эти вспышки отвечают и за ещё одно интересное явления, связанное с этой кометой — метеорный поток Дракониды, максимум активности которого приходится примерно на 9 октября. Обычно он весьма слаб, но в отдельные годы (например в 1933 и 1946 годах) он “выливался” в настоящие “метеоритный ливень”, когда за один час регистрировалось по несколько тысяч метеоров.

Комета Морхауза (C/908 R1)

Одна из первых комет, которая была заснята на фото, во время своего прохождения в 1908 году. Обнаружена Дэниелом Уолтером Морхаузом осенью того же года и очень заполнилась наблюдателям необычным хвостом.

Иногда казалось, что хвост кометы разделяется на шесть отдельных хвостов, а иногда казался как бы отделенным от головы кометы, наподобие того, как пламя из реактивного двигателя кажется отделенным от самого двигателя.

Комета Морхауза (C/908 R1)

Хвост кометы Морхауза был необычен и тем, что сформировался, когда комета находилась еще на расстоянии 2 а.е. от Солнца, и что в его спектре была высокая концентрация иона CO+.

Судя по необычной орбите кометы, скорее всего человечество больше никогда её не увидит – как и у многих других гостей из Облака Оорта, её орбита не замкнута и представляет собой бесконечную параболу. Хотя, кто знает, возможно через миллионы лет комета Морхауза все же вернется в окрестности Солнца.

Комета Икэя – Сэки (C/1965 C1)

Очень яркая комета, открытая 18 сентября 1965 года двумя японскими любителями астрономии. Принадлежит к группе комет, называющихся “задевающие Солнце” (околосолнечные кометы Крейца). Хотя официально Икэя-Сэки не получила никакого титула, её все же принят называть «Большой кометой 1965 года».

Комета Икэя – Сэки (C/1965 C1)

Наблюдать её полет было крайне интересно – проходя перигелий комета фактически задела солнечную корону, так как проходила на расстоянии 500 тыс. км. от поверхности нашей звезды. Наблюдатели сообщали, что комета была ясно видна на дневном небе рядом с Солнцем. В Японии комета проходила перигелий в полдень по местному времени, и имела звёздную величину −17m, то есть была в 60 раз ярче полной луны.

Полученные спектры кометы, после их изучения дали информацию о присутствии металлов в составе.

Комета Хьюмасона (C/1961 R1)

Комету Хьюмасона обнаружил астроном Милтон Хьюмасон 1 сентября 1961 г. Перигелий кометы превысил орбиту Марса на 2,133 астрономических единиц, её период оценен в 2940 лет, а диаметр ядра — приблизительно в 41 км.

Поначалу комета считалась чем-то невероятно гигантским и непонятным, ведь она ярко сияла ещё задолго до приближения к Солнцу и была хорошо различима на расстояниях, на которых “обычные” кометы почти не видны. Абсолютная звёздная величина +1,5m сделала комету Хьюмасона в сотни раз ярче любой другой кометы на тот период.

Комета Хьюмасона (C/1961 R1)

Кроме того, комета Хьюмасона отличалась необычайно размытым внешним видом и обнаруживала значительное преобладание иона CO+ в шлейфе хвоста, что ранее наблюдалось только у кометы Морхауза. Хост кометы Хьюмасона имел длину около 750 млн. км.

Комета Энке (2P/Энке)

Удивительна история “открытий” кометы Энке, ведь её открывали:

- Пьер Мешен в 1786 году

- Каролина Гершель в 1795 году

- Жан-Луи Понс и Алексис Бувар в 1805 году

И только в 1818 году все тот же Жан-Луи Понс сумел “открыть” комету по-настоящему, рассчитав её орбиту. Но, в 1819 году это достижение “переплюнул” немец Иоганн Энке. Именно он сумел не только уточнить орбиту кометы, но и связать “вновь открытую” космическую гостью с прошлыми, более ранними наблюдениями. В его честь она в итоге и была названа.

Комета Энке (2P/Энке)

Комета Энке обладает экстремально коротким периодом обращения и возвращается каждые 3,3 года, однако из-за того, что её радиус ядра составляет всего 3,1 км, она достаточно слабая, и это не смотря на то, что в ближней точке она подходит к Солнцу всего на 50 млн. км.). Эта комета является источником мелких частиц, порождающих метеорный поток Тауриды (точнее три потока: северные, южные и бета-тауриды), активный ежегодно в октябре – ноябре. Существует интересная гипотеза о том, что знаменитый Тунгусский метеорит принадлежал именно к этому метеорному потоку.

Комета Лекселя (D/1770 L1)

Короткопериодическая комета с периодом обращения 5,5 года. Комета была открыта в июне 1770 года французским астрономом Шарлем Мессье, а названа в честь Андрея Лекселя вычислившего ее эллиптическую орбиту и опубликовавшего результаты своих вычислений в 1772 и 1779 годах.

Сразу после открытия, комета, которая до этого была частым гостем, вдруг исчезла как по мановению волшебной палочки. Скорее всего это связано с тем, что в 1779 г. комета Лекселя после очередного тесного сближения с Юпитером (0,0016 а.е.) либо перешла на отдаленную эллиптическую орбиту, либо была навсегда выброшена из Солнечной системы.

И знаете что? Скорее всего это и к лучшему, потому что больше всего комета Лекселя известна тем, что именно она в 1770 году приближалась к Земле так близко, как ни одна другая не до, не после неё – 2 миллиона километров, т.е. 6 расстояний до Луны. В космических масштабах – пустяк. А виной всему все тот же “хулиган” Юпитер – именно после сближения с ним в 1767 году, она изменила орбиту и пошла к Земле. Так что кто знает, не “расправься” Юпитер с космической гостьей в 1779-ом, не влетела ли бы она прямо в Землю во время следующего сближения?

Комета Свифта – Таттла (109P/Swift – Tuttle)

Открыта в 1862 году, независимо друг от друга астрономами Льюисом Свифтом и Хорасом Таттлом и по многим параметрам схожа с кометой Галлея. Комета характеризуется крайне вытянутой и протяжённой орбитой, которая в перигелии заходит внутрь орбиты Земли, а в афелии достигает орбиты Плутона. При этом в отличие от кометы Галлея, комета Свифта-Таттла более “медленная” (период обращения 133,3 года) и значительно более мелкая – диаметр её ядра 26 км.

Комета Свифта – Таттла (109P/Swift – Tuttle)

Наблюдателям с Земли, сама по себе комета Свифта-Таттла неинтересна: она относительно слабая и не видна невооруженным глазом. Гораздо интереснее другое: именно эта комета является самым крупный околоземным объектом, пересекающий орбиту Земли и совершающий регулярные опасные сближения с Землей. Хотя из-за стабильности орбиты кометы Свифта-Туттля (она захвачена Юпитером и находится с ним в резонансе) нам это ничем не угрожает, зато каждый август мы можем наблюдать захватывающее зрелище – метеорный поток Персеиды рассекающий ночное небо десятками искр.

В следующий раз глядя на росчерки метеоров потока Персеиды, помните – это сгорают в атмосфере не просто космические крошки, а обломки кометы Свифта-Туттля.

Комета Макнота (C/2006 P1)

Долгопериодическая комета, была открыта 7 августа 2006 года Робертом Макнотом и отмечена как «Большая комета 2007 года». На момент появления стала самой яркой кометой за полвека, её хвост протянулся на 35 градусов (треть неба), а яркость составляла -6m, что позволяло спокойно наблюдать её даже при свете дня. Неплохо для глыбы льда диаметром всего 25 километров.

Комета Макнота (C/2006 P1)

Комета Веста (C/1975 V1)

Комета Веста крайне эффектно появилась на небосклоне в 1976 году, достигнув яркости -3m. И что интересно – мы даже не можем точно сказать, увидим ли когда-нибудь Весту снова. Дело не только в том, что подойдя к Солнцу на минимальное расстояние сближения, ядро кометы развалилось на 4 фрагмента. Просто имея почти параболическую орбиту, Веста имеет орбитальный период минимум в 258 тысяч лет, а максимум… не знает никто. Мы можем только догадываться какие космические дебри она посетит во время своего путешествия, какие гравитационные возмущения окажут на неё влияние и как следствие – совершенно ничего определенного не можем сказать о её дальнейшей судьбе.

Комета Веста (C/1975 V1)

Комета Шумейкеров—Леви 9 (D/1993 F2)

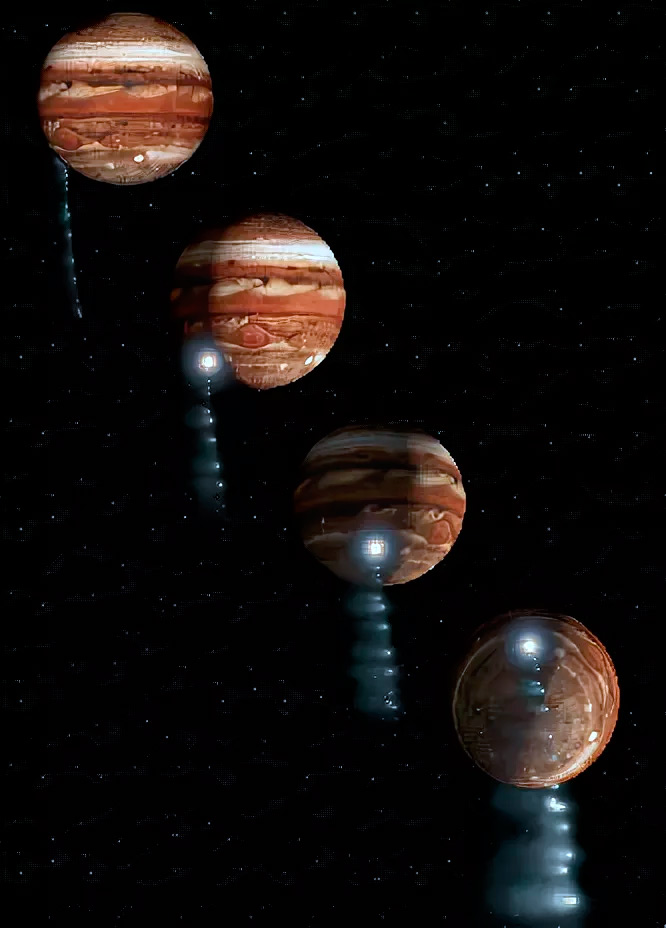

В ночном небе Земли эту комету видно не было никогда, однако шуму она наделала столько, что в 1994 году о ней говорили все. Дело в том, что именно короткопериодическая комета Шумейкеров-Леви 9 стала участницей первого и единственного столкновения крупных небесных тел в Солнечной системе, которое наблюдалось человечеством. Вторым участником столкновения, были его главный виновник – Юпитер.

Падение кометы Шумейкеров—Леви 9 на Юпитер (модель)

Мы не можем утверждать какой размер и вес имела комета Шумейкеров-Леви 9 изначально, т.к. на момент открытия в 1992 году, она уже представляла собой не менее 20 осколков, расколовшегося единого ядра. Однако то с какой силой “рванул” в атмосфере планеты-гиганта её крупнейший осколок (примерно подсчитано, что выделившаяся энергия при столкновении, в 750 раз превышала мощь общего ядерного потенциала всех стран на Земле), говорит о том, что маленькой она не была.

Вспышки от падения обломков кометы Шумейкеров-Леви 9 на Юпитер были видны даже наблюдателям с Земли (разумеется в телескопы), а “дыры” оставленные ими в облачном покрове Юпитера достигали в диаметре 12 тыс. километров и сохранялись даже после полного оборота планеты вокруг оси.

Источник