7 октября. Обратная сторона Луны

1959 — 3-я советская космическая ракета впервые облетела Луну и сделала снимки ее обратной стороны.

1965 – аварией закончилась посадка на Луну советской межпланетной станции «Луна-7».

1999 — в США произведен запуск навигационного спутника USA-145 РН «Дельта», который использовался также для обнаружения ядерных взрывов.

Третья космическая ракета С.П. Королева

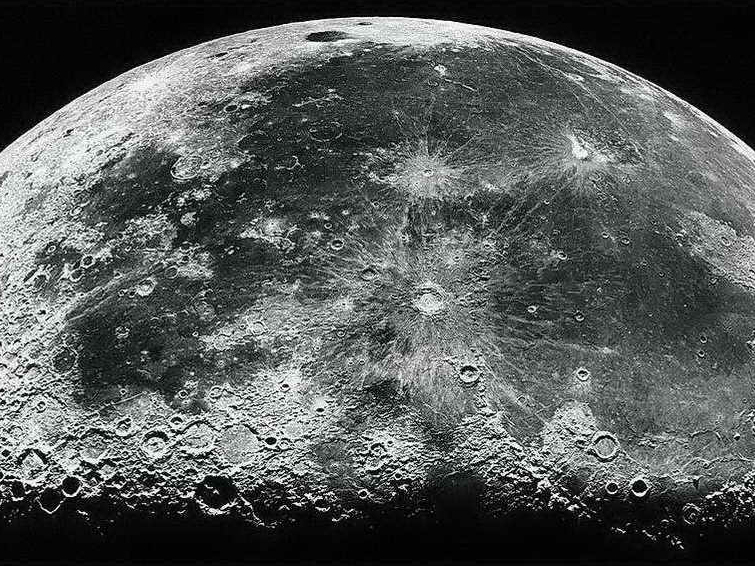

Первая фотография Луны была осуществлена Луи Дагером 2 января 1839г. 3-я космическая ракета С.П. Королева, запущенная 4 октября 1959г. во вторую годовщину запуска первого искусственного спутника Земли, впервые в мире сфотографировала невидимую сторону Луны 7 октября 1959г. Именно эти первые дни октября по всем расчетам космической баллистики, с учетом гравитационных полей Земли и Луны, расположения Солнца, Земли и Луны, были единственными в году, когда можно было сфотографировать обратную сторону Луны при том уровне системы управления АМС. В противном случае, весь эксперимент пришлось бы отложить на год, как это произошло в 1958г. Главной целью запуска и являлось фотографирование поверхности Луны. Для исследования и фотографирования была создана автоматическая станция. После облета Луны станция вышла на орбиту искусственного спутника Земли, совершила 11 оборотов, вошла в плотные слои атмосферы и перестала существовать. В период фотографирования последняя ступень ракеты со станцией весом 155 кг пролетела на расстоянии 6 200 км от поверхности Луны. Для обеспечения фотографирования и получения качественного полутонового изображения, передачи его на Землю, была создана фототелевизионная система. Скорость передачи изображения была значительно меньше скорости передачи обычных телевещательных центров.

Первый снимок обратной стороны Луны

Слайд АМС «Луна-3»

Фототелевизионная система содержала фотоаппарат с двумя объективами с фокусными расстояниями 200 и 500 мм, съемка с которых проводилась двумя различными масштабами. В результате имелись два изображения — крупномасштабное и более мягкое, детальное изображение лунного диска. Фотографирование началось по команде, после того, как система ориентации навела объективы на поверхность Луны. Производилось фотографирование на специальную 35-мм пленку, выдерживающую обработку при высокой температуре. Передача производилась по системе идентичной передачи кинофильмов телевизионными станциями. Фотографирование лунной поверхности осуществлялось в тот момент, когда станция находилась на линии, соединяющей Солнце и Луну, т.е. когда Луна представлялась полностью освещенным диском. На фотографиях были получены изображения видимой части лунной поверхности и значительная область невидимой с Земли. Во всех газетах мира печатались фотографии. Полет станции «Луна-3» знаменателен еще и тем, что в совокупности с предыдущими двумя станциями эти полеты означали начало перехода такой науки, как космическая баллистика, от теории к практике. Весь полет АМС «Луна-3» проходил строго по законам космической баллистики. На станции не было корректирующих двигателей для полета, а имелись только микродвигатели для ориентации станции в период фотографирования.

С.П. Королев так никогда и не узнал, что фотографирование обратной стороны Луны производилось на трофейную американскую пленку, которой у нас было много из аппаратуры со сбитых воздушных американских шаров — шпионов. Интересно также отметить, что знаменитые фотографии обратной стороны Луны были получены путем наложения ряда отобранных самых лучших снимков заснятых районов Луны. Из-за повреждения метеоритами станции радиосвязь с ней была потеряна сразу после окончания съемки. Второй раз передать изображение на Землю, когда станция находилась недалеко на обратном пути, не удалось, а вторая передача повысила бы четкость изображений.

В США первая передача телевизионного изображения лунной поверхности была произведена автоматической межпланетной станции «Ranger-7» 31 августа 1964г.

В журнале «Новости космонавтики» № 10 за 2000г. напечатана интересная заметка, которую мы приводим здесь полностью:

«История примененной в камере «Енисей» фотопленки типа АШ шириной 35 мм достаточно забавна. По свидетельству заместителя главного конструктора темы «Енисей» П.Ф. Брацлавца и ведущего инженера по бортовой камере Ю.П.Лагутина, наша промышленность к тому времени еще не освоила производство фотопленки, удовлетворявшей всем требованиям заказа «Енисей». Но выручил «господин случай».

Во второй половине 50-х годов США стали использовать в разведывательных целях воздушные шары. Возможность их применения для разведки основывалась на особенностях воздушных течений над нашей страной – постоянных перемещений воздушных масс с запада на восток. Шары, снабженные специальной фотоаппаратурой, запускались с военных баз США в странах Западной Европы и, несомые воздушными течениями, появлялись над СССР, фотографируя территорию нашей страны по пути движения. Таких шаров запускалось много. Они создавали угрозу полетам самолетов. Сбито этих злополучных «шариков» было тоже немало. Некоторое количество фотопленки с этих шаров-шпионов оказалось в академии имени А.Ф.Можайского, с которой сотрудничал ВНИИ телевидения. После исследования упомянутой фотопленки оказалось, что она по своим параметрам пригодна для использования в бортовой аппаратуре «Енисей». Тогда было принято, втайне от высокого начальства, решение разрезать ее на требуемый размер, отперфорировать и применить для фотографирования невидимой стороны Луны. Отсюда становится понятным несколько озорное обозначение типа фотопленки АШ – «американские шарики».

1000 бутылок шампанского за одну фотографию

В возможность фотографирования обратной стороны Луны мало кто верил. Известно, что директор Крымской обсерватории астроном А.Б. Северный сказал Королеву, что произвел расчеты, согласно которым пленка будет засвечена солнечной радиацией и снимков не получится. На одном из полученных снимков С.П. Королев написал размашистым подчерком: «Уважаемому А.Б. Северному. Первая фотография обратной стороны Луны, которая не должна была получиться. С уважением С. Королев, 7 октября 1959г.».

Богатый французский винодел, земляк Жюля Верна, объявил, что подарит 1000 бутылок шампанского тому, кто покажет ему обратную сторону Луны. 27 октября 1959г. в газете «Правда» была опубликована фотография обратной стороны Луны. Фото было сделано 7 октября 1959г. с межпланетной станции, запущенной третьей советской космической ракетой «Луна-3», стартовавшей 4 октября 1959г. Винодел выполнил свое обещание, прислав 1000 бутылок шампанского в адрес Академии наук СССР. Пуск «Луны-3» открыл эру космического телевидения. Задача съемки обратной стороны Луны была поставлена С.П. Королевым еще в 1956г. Период вращения Луну вокруг своей оси -27.32 суток совпадает с периодом вращения вокруг Земли, поэтому мы видим только одну сторону Луны. Фотографирование производилось в момент, когда станция находилась между Солнцем и Луной. Непосредственное участие в создании фототелевизионной установки принимали ленинградцы. ВНИИ телевидения была создана фототелевизионная система «Енисей-2» с двумя режимами передачи изображения — медленным и быстрым. Процесс съемки обратной стороны Луны продолжался около 40 минут. После фотографирования 35-мм пленка проявлялась, закреплялась, сушилась, после чего заправлялась в кассету. Далее с помощью телевизионной системы изображения передавались на Землю. Эта телевизионная система позволяла осуществлять передачу изображений на расстояния до 470 тыс. км. Подробно о том, как были получены первые фотографии обратной стороны Луны, рассказал В. Ефимов в своей статье «Мы были первыми» («Авиация и космонавтика», № 1, 2000). Всего было изготовлено 3 комплекта аппаратуры «Енисей». Поэтому были предприняты еще 2 попытки пуска ракет для фотографирования обратной стороны Луны 13 и 19 апреля 1960г., однако произошли аварии ракет-носителей. И только запущенная 18 июля 1965г. АМС «Зонд-3» произвела фотографирование обратной стороны Луны. США впервые передали телевизионное изображение лунной поверхности с АМС «Рейнджер-7», запущенной 28 июля 1964г. Новый 1960г. С.П. Королев и его соратники встречали с французским шампанским. С.П. Королев всю эту систему (фотографирование, проявку и сушку пленок и т.д.) в шутку называл «наш банно-прачечный комбинат».

Источник

Как сфотографировали обратную сторону Луны

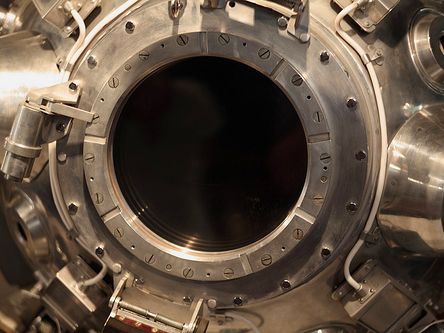

7 октября 1959 года советская автоматическая межпланетная станция «Луна-3» впервые в истории смогла осуществить фотосъемку обратной стороны Луны. Изображения были переданы с помощью фототелевизионного устройства «Енисей», разработанного Ленинградским НИИ телевидения, который сегодня входит в состав холдинга «Росэлектроника». Сам фотоаппарат АФА-Е1 был изготовлен Красногорским механическим заводом. Сейчас это предприятие называется Красногорский завод им. С.А. Зверева и входит в состав холдинга «Швабе».

Межпланетная станция «Луна-3» была запущена 4 октября 1959 года ракетой-носителем «Восток-Л». Через три дня космический аппарат провел фотосессию темной стороны Луны и впервые в мире передал на Землю 29 фотографий части лунной поверхности, которая с Земли никогда не видна.

Все это стало возможным благодаря многолетнему труду сотен инженеров, разработавших ракету-носитель, разгонный блок межпланетной станции, уникальную фототелевизионную аппаратуру «Енисей» и – главное – автономную систему ориентации «Чайка», с помощью которой впервые было реализовано управление положением космического аппарата в межпланетном пространстве.

В отличие от земных условий, в космосе нет внешней среды, в которой осуществляется движение. Не встречая никакого сопротивления, центр масс корабля может двигаться по заданной траектории бесконечно долго, а корпус корабля – беспорядочно вращаться вокруг него. Именно так, кувыркаясь, и передвигаются в пространстве межпланетные станции.

Обычно на это не обращают особого внимания. Но «Луна-3» должна была сделать фотографии – а для этого ее следовало жестко зафиксировать. Именно эта задача была поставлена перед коллективом исследователей и инженеров, возглавляемых Борисом Викторовичем Раушенбахом. И ученые справились с ней блестяще.

7 октября 1959 года, спустя трое суток после успешного старта, станция «Луна-3» оказалась в заданной точке траектории. Обратная сторона Луны находилась прямо перед ней на расстоянии 65 200 километров, Солнце было позади, а Земля, свет которой мог помешать системе ориентации, оказалась далеко в стороне. Непосредственно перед съемкой «Чайка» придала станции кратковременное вращательное движение, чтобы солнечные лучи равномерно прогрели ее корпус и процессы химической обработки полученных снимков прошли без проблем, а в ходе самого фотографирования постоянно удерживала движущуюся станцию кормой к Солнцу.

Изображения были переданы с помощью фототелевизионного устройства «Енисей», разработанного Ленинградским НИИ телевидения. Сам фотоаппарат АФА-Е1 был изготовлен Красногорским механическим заводом.

Сегодня Красногорский завод имени С.А. Зверева является одним из ведущих отечественных предприятий в области создания оптико-электронной продукции различного назначения. На КМЗ успешно разрабатываются средства контроля космического пространства, системы дистанционного зондирования Земли с воздушных носителей и из космоса «Геотон», оптико-электронная многозональная аппаратура дистанционного зондирования Земли «Гамма», а также гиперспектральная съемочная аппаратура (ГСА).

Особенно знаменитым Красногорский завод стал благодаря малоформатной фотокамере «Зоркий», которая превратилась в символ города, а также первому отечественному зеркальному фотоаппарату «Зенит», созданному в 1952 году. Новинка приобрела такую популярность, что уже через три года с заводского конвейера сошла миллионная фотокамера. Малоформатный любительский фотоаппарат стал родоначальником целого поколения зеркальных фотокамер.

Сейчас фотоаппараты Красногорского завода славятся своим качеством. Но тогда, в конце 1950-х, состояние сигнала было неустойчивым, уровни шумов зашкаливали. Снимки Луны были сделаны на обычную фотопленку. Проявлялись они прямо на борту станции. После чего, посредством телепередачи с использованием метода бегущего луча (сегодня он применяется в сканерах), были отправлены на Землю.

В итоге на полученных кадрах мало что можно было разглядеть, лишь некоторые элементы рельефа. Однако они все равно обеспечили Советскому Союзу приоритет в этой области. На карте спутника Земли появились объекты, названные по-русски: кратеры и цирки Курчатова, Лобачевского, Менделеева, Попова, Склодовской-Кюри, лунное море Москвы.

«Чайка» легла в основу множества систем управления межпланетными и пилотируемыми космическими кораблями, системы автоматического и ручного управления и стыковки пилотируемых космических аппаратов, а также бортовых цифровых ЭВМ серии «Салют». Одним словом, она положила начало эре управляемых космических полетов.

А сама станция «Луна-3» фактически запустила механизм космической гонки. Именно благодаря ей в США появилось агентство NASA, а ассигнования на развитие космических технологий были многократно увеличены как в США, так и в СССР.

Источник

Взгляд за горизонт: 60 лет назад советская межпланетная станция впервые сфотографировала обратную сторону Луны

Из-за близости периодов вращения Луны вокруг Земли и вокруг своей оси с поверхности нашей планеты можно наблюдать только одно лунное полушарие. В 1950-е годы многие считали, что сфотографировать обратную сторону спутника Земли невозможно / РИА Новости

В СССР подготовку полёта межпланетной станции к обратной стороне Луны вела команда учёных из ОКБ-1 под руководством Сергея Королёва. Систему ориентации разрабатывала группа во главе с физиком-механиком Борисом Раушенбахом. Одним из тех, кто создавал систему управления, был Рудольф Бакитько / РКС

По словам Бакитько, власти СССР придавали большое значение проекту. Прибывший на встречу с учёными представитель ЦК КПСС заявил: «Родина вас не забудет: надо создать бортовой прибор, первый приёмопередатчик для космической связи» / РИА Новости

4 октября 1959 года с космодрома Байконур ракетой-носителем «Восток-Л» был запущен космический аппарат «Луна-3» — советская автоматическая межпланетная станция для изучения Луны и космического пространства / РИА Новости

Масса последней ступени ракеты вместе со станцией составляла 1553 кг (435 кг из них приходились на научную и измерительную аппаратуру). Космический аппарат «Луна-3» вышел на сильно вытянутую эллиптическую орбиту искусственного спутника Земли с наклонением 75° и периодом обращения 22 300 минут / nasa.gov

Космический аппарат обогнул Луну с обратной стороны по направлению с юга на север, пройдя в 6200 км от её поверхности. Во время полёта впервые в истории был на практике осуществлён гравитационный манёвр — орбита межпланетной станции изменилась под воздействием гравитации небесного тела / nasa.gov

7 октября со станции было впервые произведено фотографирование обратной стороны Луны. Сеанс продолжался 40 минут, а после проявления плёнки на борту изображения были переданы на Землю с помощью фототелевизионной системы / РИА Новости

После передачи данных на Землю 22 октября связь со станцией прекратилась. В апогее расстояние «Луны-3» от Земли составило 480 тыс. км, а в перигее — порядка 40 тыс. км. Аппарат совершил 11 оборотов вокруг нашей планеты, вошёл в земную атмосферу и перестал существовать / nasa.gov

Первая фотография обратной стороны Луны была представлена широкой общественности 27 октября 1959-го. Тогда снимок появился на первой полосе газеты «Правда». Издание также опубликовало статью о станции «Луна-3» и её фотографию / Wikimedia Commons

В середине 1950-х французский винодел Анри Мэр пообещал тысячу бутылок шампанского тому, кто первым сможет увидеть обратную сторону Луны. После публикации снимков спутника Земли в октябре 1959-го Мэр сдержал слово, отправив шампанское в Академию наук СССР. Королёв лично раздал его своим сотрудникам / РИА Новости

Советский Союз получил приоритетное право назвать открытые на поверхности Луны объекты. Была создана первая карта обратной стороны естественного спутника Земли. Этот успех стал очередной демонстрацией первенства СССР в космической гонке / Wikimedia Commons

Источник

.jpg)