Текст песни Kaira — Когда Солнце было Богом

KAIRA — КОГДА СОЛНЦЕ БЫЛО БОГОМ

Когда Солнце было Богом

И драконы стерегли Ас-гарды,

Возвышались гордо Белы-Горы

На далёком Севере Мидгарда.

С гор спускались Белы-Реки,

Молоком поили Белы-Камни.

Подпирали небо Белы-Горы,

Охраняли бел-горюч Алатырь.

На Алатыре древо вечное,

А на древе том птица вещая,

А под древом трон белокаменный.

Там Заря царит в бликах пламени.

Под Алатырем Ра-река текла

И купалась в ней Заря-девица.

Там от Аспида Месяц-молодец

Ночью звёздами укрывал тебя.

Четырём Ветрам –

Стрибога сыновьям

Шепчу я, Мерцана-Заря.

Шепчу, молю, Хорса зову.

Меня спаси, тьму разгони.

Выкати злат Огонь-Коловрат.

С синей Сварги на небосвод

Коло Хорс вёл, славились Асгарды.

Оберег наш – солнцеворот.

Сила наша – бел-горюч Алатырь! KAIRA — WHEN THE SUN WAS GOD

When the Sun was God

And dragons guarded the As-garda,

Bela Gory rose proudly

In the far North of Midgard.

White Rivers descended from the mountains,

Milk was given to Bela-Stones.

Supported the sky of White Mountains,

Protected the white-combustible Alatyr.

There is an eternal tree on Alatyr,

And on that tree is a prophetic bird,

And under the tree is a white-stone throne.

There Dawn reigns in the glare of flame.

Under Alatyr the Ra-river flowed

And the Dawn-maiden bathed in it.

There from Aspid a month-well

I covered you with the stars at night.

Four Winds —

Stribog’s sons

I whisper, Mertsana-Zarya.

I whisper, I pray, I call Khors.

Save me, drive away the darkness.

Roll out the gold Fire-Kolovrat.

From the blue Svarga to the sky

Kolo Horse led, the Asgardians were famous.

Our guardian is the solstice.

Our strength is white-combustible Alatyr!

Источник

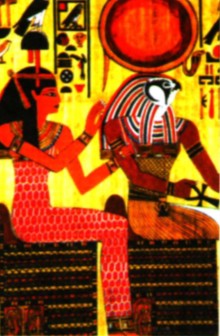

Бог солнца и его семья

Бог солнца принимал три обличья — утреннего бога Хепри в облике скарабея (с эпитетом «возникший»), дневного бога Ра с головой сокола и бога заходящего солнца с головой человека или барана Ату на («создавший сам себя»). Каждое утро он должен был побеждать бога Апопа, принимавшего облик змеи и олицетворявшего собой силы хаоса. Ночью солнце спускалось в подземное царство через чрево богини неба Нут, которая вечером проглатывала Атума.

Иначе происходило со многими богами-звездами. Они рождались ночью и проглатывались богиней неба каждое утро. В коротком мифе рассказывается, как бог земли Ггб поссорился с Нут из-за того, что она проглатывала собственных детей. Гебу посоветовали не беспокоиться, так как все их дети вновь появятся живыми и невредимыми следующим вечером.

Лунный бог Тот являлся заместителем, или визирем, бога солнца, а также вестником богов. Он мог принимать обличья ибиса или бабуина. В мифе о ссоре между братьями-богами Гором и Сетом Тот выступал в качестве судьи.

Дочери солнца

Дочери солнца, другим важным космическим божеством была дочь и око Ра. Она олицетворяла солнечный диск, как и богиня-львица Хатор-Теф-нут, которую, когда она гневалась, называли Сехмет («могучая»), а когда принимала дружелюбный вид кошки — Бастет («женщина из Бубастиса»). Хатор также была богиней любви и музыки. Она родила сына — лунного бога-ребенка Ихи. Она стала одной из самых важных богинь египетского пантеона, воплощалась во многих ипостасях, и ей было посвящено немало храмов Египта.

Другую дочь солнца звали Маат. Она воплощала справедливость — жизненно важное для существования египетского космоса и государства понятие.

Рождение порядка из хаоса

В Египте знали несколько мифов о сотворении мира, но все они были схожи по содержанию. Различия объяснялись местным колоритом.

В своем большинстве мифы повествовали о сотворении порядка из хаоса первозданной пучины вод и появлении отдельных существ. Космический порядок начался с первым восходом солнца. Рождение солнца представлялось ритуально повторяющимся событием, и египтяне отмечали завершение каждого цикла движения Солнца — дневного, месячного, годового, именуемого также царским. За сотворением следовали смерть, или умирание, и вновь возрождение в вечно повторяющемся цикле.

Синкретизм — слияние богов

Иногда происходило слияние египетских богов, и появлялись новые божества, наделяемые другими или более обширными функциями и иконографией.

Первая часть имени бога содержала его главную характеристику, а дополнительные имена касались особых функций или черт, различавшихся в зависимости от контекста. Так, имя Ра-Шу означает, что это солнечный бог, разделяющий небо от земли с помощью солнечного света, поскольку Шу был богом света.

Имя Шу-Онурис характеризует бога Шу как «того, кто приводит издалека» — возвращающего солнечное око в Египет. Солнечным оком была далекая львица Хатор-Сехмет, с гневом оставившая свой отпечаток на лбу бога Ра.

Хатор-Тефнуг-Сехмет (Бает) — полное олицетворение солнечного ока в его различных аспектах: солнечный диск Хатор в сочетании со свирепой львицей Сехмет или ее более миролюбивой ипостасью — кошкой Бастет (Бает).

Боги провинций

В Мемфисе богом-демиургом считался Птах. Его изображали ремесленником и расписывали, как мумию. Его женой была львица Сехмет. Их сын — дитя солнца и бог лотоса Нефертум.

В Эсне почитался бог Хнум, изображавшийся с головой барана. Считалось, что он создал на гончарном круге весь мир и человека. Его женой была богиня-воительница Нут (Нит), которая несла стрелы и шит. Ее символ — красная тиара, которую она носила на голове, но Нут могла предстать и в образе небесной коровы. На острове Элефантина Хнум считался подателем воды, хранителем истоков Нила. Его супругой была богиня Сатис («женщина из Сехеля»), а их дочерью — газель Анукис.

С эпохи Среднего царства все большее влияние завоевал фиванский бог Амон (imen — «сокрытый», «потаенный»). В итоге он слился с богом Ра и стал главой пантеона богов. В легенде о рождении царя он предстает отцом фараона. Как бога плодородия его изображали с поднятыми рукой и фаллосом. Супругой Амона была богиня с головой львицы Мут («мать»). У них был сын — лунный бог-ребенок Хон-су (с эпитетом «проходящий»).

Источник

Солнце в славянской культуре

До наших дней сохранилось несколько летописных и народных преданий о том, что солнце было почитаемо славянами. Древнейшее из них принадлежит арабскому писателю Х века Аль-Масуди. В своей работе «Золотые Луга», описывая славянские храмы, он замечает, что в одном из них в куполе были сделаны отверстия для наблюдения точек восхождения солнца, и что там были вставлены драгоценные камни с начертаниями, предсказывавшими будущее [1].

Другой арабский писатель Ибраим бен-Весиф-Шах в своих трудах пишет, что солнце у древних славян было почитаемо, и что один из славянских народов праздновал семь праздников, названных по именам созвездий, важнейшим из которых был праздник Солнца [2].

В летописях встречаются выражения, косвенно указывающие на старинные верования наших предков в участие солнца в делах человеческих: «сего не потерпя солнце лучи скры» — «погибе солнце и бысть яко месяц, его же глаголют невегласи: снедаем солнце» [3].

Во времена становлення христианства на Руси языческие верования духовенство и представители власти постепенно стали видоизменяться. К примеру, можно встретить такие поучення Кирилла Туровского:

- «Не нарицайте себе бога ни в солнце, ни в луне» [4],

- «луце же ли поклонятися лучю мрькнущему, нежь лучю безсмертному и богу створенну, а не Богу все створшу» [5].

Славяне сумели объединить старые языческие верования с новыми христианскими. Славянская культура настолько глубока и многослойна, что из поколения в поколение передавались предания о солнце как о существе божественном. И, видимо, здесь не всё так просто…

Солнце было почитаемо с одной стороны как небесное светило, находящееся в середине света, всё освещающее, и как Бог, как Царь-Солнце. Царство его славяне представляли где-то за морем, в стране вечного лета и вечной жизни, откуда семена жизни залетают и к нам, а чертоги его находились на высоких, священных горах (слово «чертог» с древнеславянского означает палата, хоромы, дворец). Согласно верованиям, там Царь-Солнце восседает на своём пурпурном, золото-тканном престоле. Семь звёзд ангелов-судей и семь вестников, летающих по свету в образе хвостатых звёзд исполняют его волю.

Представление древних славян о Солнце и Земле связаны и неразрывны. Солнце было почитаемо как святой Владыка неба, земли и людей. Верили, что от него зависят звёзды и ветры, урожай и погода; верили, что людям добрым солнце помогает, оступившихся наказывает. Солнце также считали защитником сирот и покровителем семейного покоя и счастья, поэтому каждая семья должна была иметь его образ. И самое интересное, что к Солнцу, как владыке всего, обращались с молитвой не только в беде или болезни, но и постоянно, каждый день [7].

Учёные до сих пор не могут ответить на вопрос, почему число семь, а также семь божеств или ангелов так часто встречается в верованиях и мифологии не только славян, а практически всех древних народов?

- Семь планет,

- семь дней недели (хотя у славян было девять вообще-то),

- семь коней солнца и семь ангелов-судей,

- семь врат солнца Митры,

- семь стад Гелиоса,

- седьмой день каждого месяца, как день рождения Аполлона,

- у древних шумеров семь великих богов, смотрящих «в волшебное колесо движения Мира… присуждая Судьбы людям»,

- семь «Бессмертных Святых» во главе с Ахура Маздой в зороастризме,

- семь великих богов, правивших Египтом 12 300 лет,

- семь Архангелов в христианстве (а в Православии восемь!),

- в легендах восточных народов семерка Бодхисатв Шамбалы.

Возможно, ответив на этот вопрос, учёные неожиданно для себя приблизятся к разгадке и других тайн?

Другие исследования верований древних славян говорят нам о том, что Солнце было почитаемо как сын верховного божества языческой Руси — Сварога. Но обо всём по порядку. В Ипатьевской летописи есть такие слова: «И бысть по потопе и разделеньи язык, иоча царствовати первое Местром от рода Хамова, по нем Еремія, по нем Феоста, иже и Сварога нарекоша Егуптяне; царствующю сему Феосте в Егупте, во время царства его, спадоша клеще с небесе, нача ковати оружье». Здесь славянский Сварог отождествляется с древним Феостом или Ефестом, Вулканом, Египетским Фта. Вулкан же есть богом молний, кузнец небесного, божественного оружия. Здесь также стоит обратить внимание на некую связь славянского пантеона богов с египетским, что подтверждают летописи.

Считается, что верховное божество Сварог порождало двоих сыновей: Солнце и Огонь. В приведенном выше тексте Ипатьевского списка летописи читаем далее: «И по сем [т.е. по Сварог] царствова сын его, именем Солнце, его же наричють Дажьбог… Солнце царь сын Сварогов, еже есть Дажьбог». Братом Солнца, сыном Сварога, называется также и огонь: «Огневи моляться, зовут его Сварожицем». И самое интересное, что древние источники называют славян внуками Дажьбога. К примеру, в «Слове о полку Игореве» солнце Бажьбог выступает дедом Славян, и под этим именем его величают и в народных песнях до сих пор как Дід, Дед. Известно также и другое его имя – Ладо, что означает Свет, Красота, Мир, Любовь, Радость. К примеру, у хорватов есть такая народная песня: «Лепи Иво терга роже, тебе, Ладо, свети боже! Ладо, слушай нас, Ладо! Песме, Ладо, певамо ти, сердца наше клянемо ти: Ладо, слушай нас, Ладо!»; а у сербов есть старинная песня, в которой люди молят бога, чтобы он сиял: «сияй, сияй, боже!». Стоит заметить, что в еще более древние времена, времена матриархата, то есть главенства женского начала в обществе, славяне почитали богиню любви и блага Ладу.

Тот факт, что Солнце считалось дедом или отцом славянского народа, подчёркивает и старинная песня, которая встречается с небольшими изменениями в эпосе всех славянских народностей. Ведь корень то у нас один!

«Солнышко, солнышко,

Выгляни в окошечко!

Твои детки плачут,

Пить, есть просят».

Смысл этих простых слов, по-видимому, куда глубже, чем может показаться на первый взгляд. Ведь если славянский народ считается внуком Солнца и находится под особым его покровительством, то обращение к нему с просьбой о питье и пище может трактоваться как просьба духовной пищи, без которой не может обходиться ни один человек на Земле.

Согласно верованиям наших предков, Солнце у славян занимает особое место и в устройстве мира. К примеру, у сербов было поверье, что за миром, где светит Солнце, простирается царство тьмы. Это предание, как и многие другие языческие, с приходом христианства лишь видоизменилось, не утратив своей сути. Ведь в какой-то мере представление о том, что там, где не светит Солнце, где люди теряют Веру и Любовь к Богу, где происходит нарушение человеком каких-либо моральных принципов, там начинается тьма. Причём стоит обратить особое внимание на то, что тьма наступает, в первую очередь, внутри самого человека – не где-то снаружи, неизвестно где, а именно внутри. Поэтому в Библии говорится: «Кто в Любви, тот в Боге, и Бог в нем, ибо Бог и есть сама Любовь».

Интересен также тот факт, что с принятием христианства на Руси, произошла всё же и некоторая подмена понятий. К примеру, мы уже говорили о том, что божество Солнце именовалось как Ладо, означая Свет, Мир, Красоту, Любовь. То есть люди использовали это имя в позитивном значении. После же принятия христианства имя Ладо перешло в имя беса и тем самым получило негативный оттенок. В народе говорят иногда: «ступай к Ладу» или «к Ляду», вместо «ступай к чёрту». Поэтому если вдруг в жизни Вы услышите в свой адрес слова «ступай к Ладу», то можете только обрадоваться, поскольку на самом деле Вам указывают путь к божеству Света и Любви.

Итак, мы рассмотрели основные старославянские верования в Солнце как божество. Эта информация ценна для нас в том смысле, что под кажущейся примитивностью и наивностью взглядов скрываются глубокие пласты сокровенных знаний, которые встречаются в культуре всех древних народов, от шумерской цивилизации до Древнего Египта, от индейцев Америки до Китая и Индии. А раз в верованиях древних народов есть столько общего, быть может и источник у них один? Кроме того, познание исконной славянской культуры позволит нам понять, что современные границы, разделяющие разные славянские народности – это лишь временное и искусственно созданное. Ведь древние арабские и греческие путешественники, посещая разные регионы, населённые славянами, подчёркивали одно – в культуре и быте у славян от юга до севера, от востока до запада практически не было различий. Но это тема наших следующих публикаций.

[1] M. Charmoy, Relation de Mas’oudy etc. Memoires de l’Acad. Imper. des Sciences de S. Petersb. VI-eme serie. Tome II. 1834, стр. 320.

[2] M. Charmoy, стр. 326.

[3]. Лаврент. Летопись. Полное СОБР. Лет. I, стр. 71.

[4]. Москвитянинъ, 1834, I, Матеріялы, стр. 243.

[5]. Рукопись XVI в. Поведания душеспасительна.

[6]. Макаров, «О солнечных царствах», Рус. Предания II, стр. 103.

[7]. И. Срезневский, «Об обожании Солнца у древних славян», Журнал Мин. Нар. Просв. 1846 г., №7.

[8]. Анастасия Новых, «Перекрестье», Киев, 2004 г.

[9]. C.М. Соловьёв, «Очерк нравов, обычаев и религии славян, преимущественно восточных, во времена языческие», 1849 г.

Источник