ПЕРВОЕ ФОТОГРАФИРОВАНИЕ ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ ЛУНЫ

Родионова Ж.Ф., Шевченко В.В.

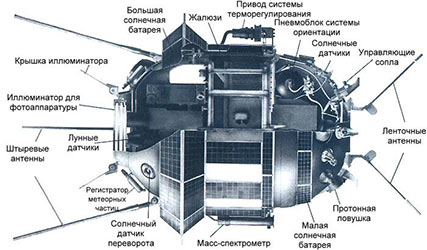

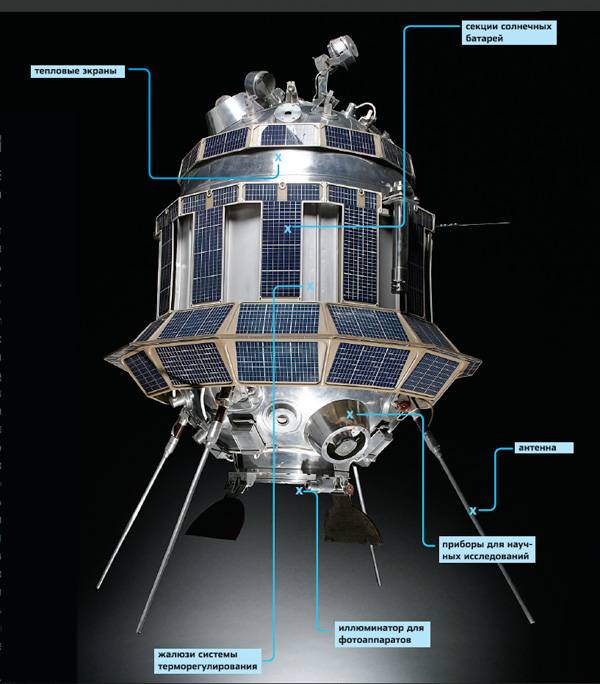

7 октября 1959 г. советская автоматическая станция «Луна 3» впервые сфотографировала западную часть обратной стороны Луны и передала эти снимки на Землю. Таким образом, 1959 год стал началом новой эры в области исследований небесных тел и картографирования Луны. Фотосъемка продолжалась в течение 40 минут. При разработке оборудования для фотосъемки и передачи изображений с автоматической станции была создана система ориентации, состоявшая из оптических и гироскопических датчиков, логических электронных устройств и управляющих двигателей, разворачивавших станцию в нужном направлении. Фотосъемка осуществлялась камерой с двумя объективами, имевшими разные фокусные расстояния. Фотопленка проявлялась, фиксировалась, промывалась и высушивалась автоматическими бортовыми устройствами, а затем изображение передавалось по команде с Земли на наземные приемные станции (Первое фотографирование обратной стороны Луны, 1959 г.). Изображения восточной части видимой стороны и западной части обратной стороны Луны были переданы на Землю по радиосвязи.

Легендарный конструктор космической техники, соратник и заместитель главного конструктора Сергея Павловича Королёва, академик Борис Евсеевич Черток в своих воспоминаниях о событиях далекого октября 1959 года так описывал эпизод получения первых фотографий обратной стороны Луны (Черток 1996):

«Я пристроился рядом с Богуславским у аппарата открытой записи на электрохимической бумаге. С приемного пункта докладывали:

— Дальность — пятьдесят тысяч. Сигнал устойчивый. Есть прием!

Дали команду на воспроизведение изображения. Опять ответственность лежит на ФТУ. На бумаге строчка за строчкой появляется серое изображение. Круг, на котором различить подробности можно при достаточно большом воображении.

Королев не выдержал и ворвался к нам в тесную комнатку.

— Ну что там у вас? — У нас получилось, что Луна круглая, — сказал я.

Богуславский вытянул из аппарата записанное на бумаге изображение, показал Королеву и спокойно разорвал. СП даже не возмутился.

— Зачем же так сразу, Евгений Яковлевич? Ведь это первый, понимаешь, первый!

— Плохо, много всякой грязи. Сейчас мы уберем помехи и следующие кадры пойдут нормально. Постепенно на бумаге появлялись один за другим все более четкие кадры.

Мы ликовали, поздравляли друг друга. Богуславский успокаивал, что на фотопленке, которую обработаем в Москве, все будет гораздо лучше».

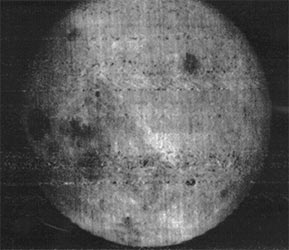

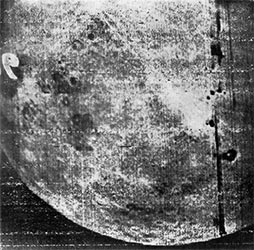

На этих снимках поверхность Луны была запечатлена при освещении солнечными лучами, падающими при углах наклона близких к 90 градусам. В таких условиях на лунной поверхности плохо различаются отдельные формы рельефа, но хорошо видны детали альбедо (темные и светлые участки). К тому же множество помех отобразилось на снимках. Все это естественно мешало дешифрированию фототелевизионных изображений. Разработка методов изучения этих снимков, выявление деталей лунной поверхности, а также составление первой карты обратной стороны Луны были выполнены под руководством Ю. Н. Липского (Государственный астрономический институт им. П.К. Штернберга МГУ) и Н.А.Соколовой (Центральный научно-исследовательский институт геодезии, аэросъемки и картографии) в Москве. Одновременно и независимо такая же работа была осуществлена под руководством А.В. Маркова (Главная астрономическая обсерватория Академии наук СССР в Пулково) и в Харькове под руководством Н.П. Барабашова (Астрономическая обсерватория при Харьковском государственном университете им. А.М. Горького).

Подробное описание аппаратуры, методов получения изображений, дешифрирования снимков и результатов их обработки приведено в Атласе обратной стороны Луны, 1960 г (Атлас обратной стороны Луны, 1960). Диаметры оригинальных крупномасштабных и мелкомасштабных изображений лунного диска, полученных фоторегистраторами на Земле, составляли 25 и 10 мм соответственно. Были также использованы позитивы на фотобумаге и на фотопленке, изготовленные на аппаратах, воспроизводящих изображения по сигналам АМС, записанным на магнитную ленту. На этих позитивах диаметры лунного диска составляли 100 мм для мелкомасштабных фотографий и около 250 мм – для крупномасштабных. Многократная повторная запись всех кадров в специально подобранных режимах работы аппаратуры (фотометрические разрезы) позволила в последующем повысить возможности дешифрирования изображений московской группой ученых. Метод фотометрических разрезов состоял в многократном усилении радиотехническими средствами контрастов между имеющимися на негативе деталями выборочно, по участкам, сходным по своим фотометрическим свойствам.

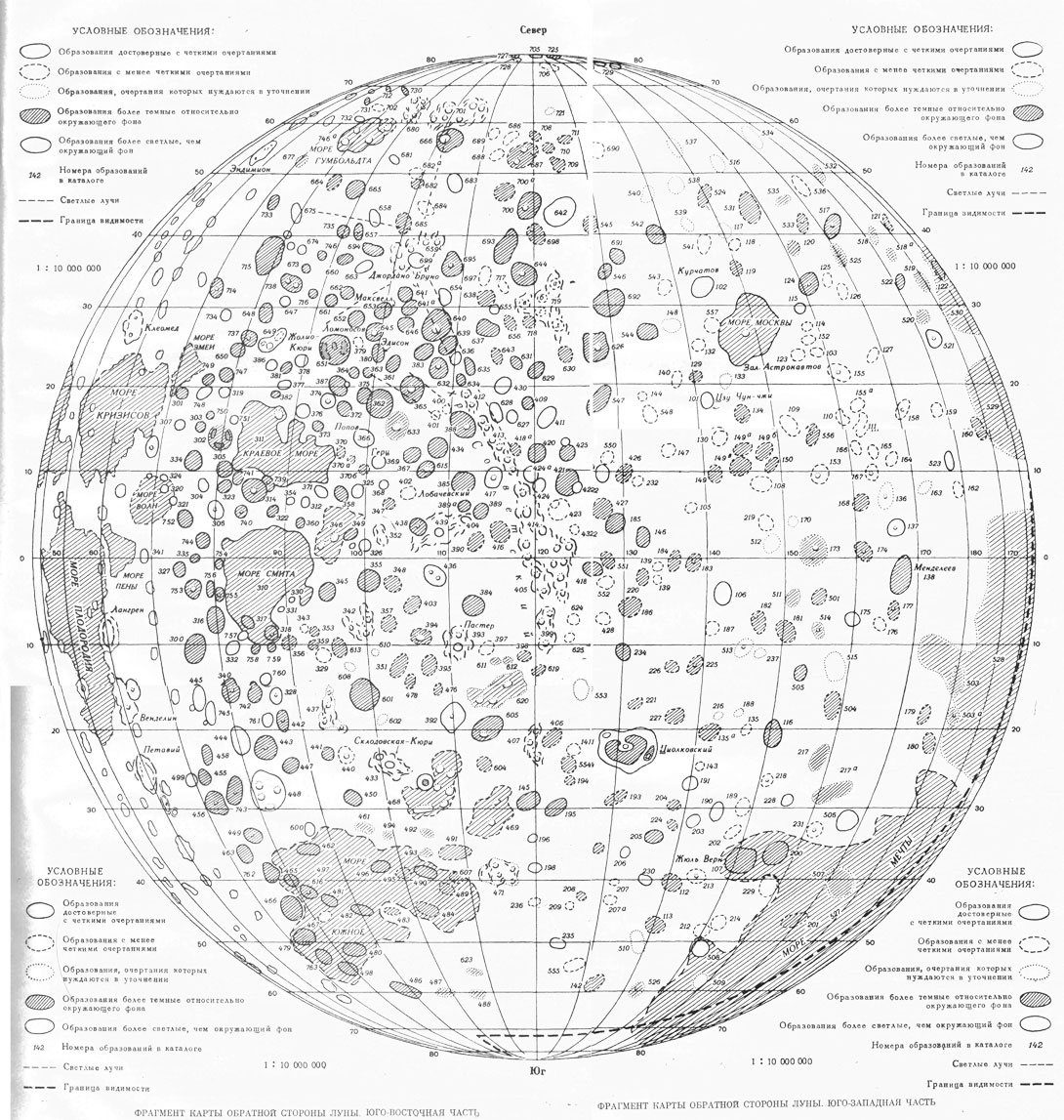

Насколько нам известно, в России не было опубликовано своих карт Луны до 1960 года. Однако, первая в мире «Карта обратной стороны Луны» была составлена и издана в СССР. В процессе дешифрирования все образования лунного рельефа были разделены на три категории. К первой из них отнесены образования, имеющие четкие очертания и хорошо различимые на трех и более кадрах, а также все объекты краевой зоны видимого полушария. Ко второй категории отнесены образования, заметные только на двух кадрах. К третьей категории — образования, имеющие нечеткие очертания. Особыми условными знаками на карте выделены образования более темные и более светлые, чем окружающая местность и лучевые системы. По известным координатам станции, и ее расстоянию от Луны была построена координатная сетка во внешней перспективной проекции, использованная для привязки деталей видимой стороны Луны, чтобы по известным деталям лунной поверхности осуществить координатную привязку неизвестных до этого образований на обратной стороне Луны. По правилам, принятым Международным астрономическим союзом, имена лунным образованиям даются в память уже умерших деятелей науки и техники. Более того, соответствующие структуры МАС не рассматривают предложения ранее, чем через три года после смерти человека, память о котором предполагается увековечить. Таким образом, обеспечивается высокая ответственность при принятии решения. Ведь сохранившиеся со времен Дж. Риччиоли названия просуществовали уже в течение веков. И те имена, которые помещаются на лунные карты в наши дни, также останутся в истории человечества навечно.

С.П. Королев по возвращении в ОКБ начал приглашать к себе астрономов, с которыми рассматривал фотографии и советовался, какие имена присвоить вновь открытым образованиям на невидимой стороне. Борис Евсеевич Черток в своей книге пишет: «Королев был стратег. Он спешил взять инициативу в свои руки, опасаясь, что ее захватят в будущем, те, кто получит лучшие снимки. Надо взять все, что можно от каждого космического успеха.

27 октября в газетах была опубликована фотография обратной стороны Луны. Казалось триумф был полный. Но с присвоением имен получилась осечка. Вмешался ЦК КПСС, и столь ответственная работа была поручена специальной комиссии президиума Академии наук. После долгих споров предложения о наименованиях были переданы в ЦК для одобрения. Там не спешили… Решение президиума Академии после всех согласований было опубликовано только 18 марта 1960 года. В первоначальном проекте наименований не было Курчатова. После его смерти в феврале Келдыш и Королев добились включения его в список. Теперь его имя на карте Луны соседствует с Джордано Бруно.»

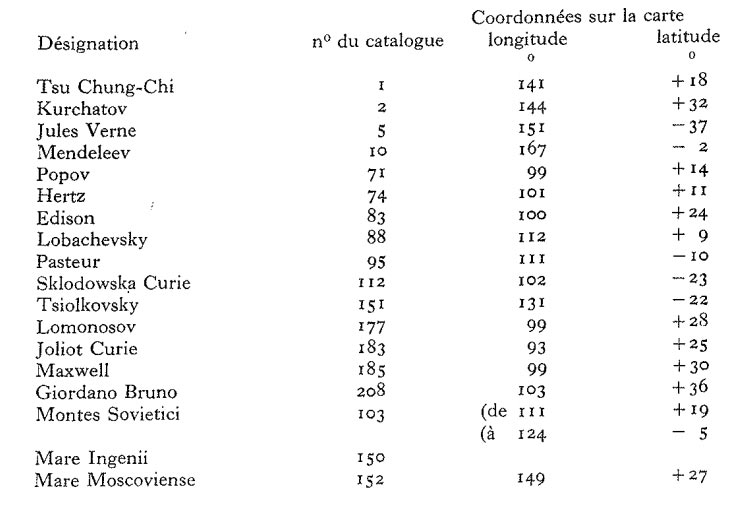

XI-ая Генеральная ассамблея МАС, состоявшаяся в 1961 г. в г. Беркли (США), Резолюцией № 2 Комиссии 16 утвердила первые 18 названий объектов на обратной стороне Луны (Resolutions Adopted at the GeneralAssemblies). Таблица 1 представляет собой фотокопию страницы материалов XI-ой Генеральной ассамблеи МАС, на которой приведен указанный список.

Таблица 1 (Transactions of the International Astronomical Union, 1961).

Снимки, полученные с борта АМС «Луна-3», позволили обнаружить разветвленную лучевую систему кратера Джордано Бруно, сложную структуру дна кратера Циолковский, показать вновь обнаруженные светлые лучевые системы. Интересно отметить, что контур западной границы образования, названного на этой карте Морем Мечты, является западным краем бассейна, названного на современных картах бассейном Южный полюс — Эйткен. На карте также выделены образования более темные относительно окружающего вала кратеров. Поскольку, как было указано выше, первая карта обратной стороны Луны была построена в ортографической проекции, и центральным меридианом был выбран меридиан +120°, Море Краевое, Море Смита и Море Гумбольдта, рассоложенные в либрационной зоне, показаны с наименьшими искажениями. Название Море Москвы (в латинском варианте Mare Moscoviense ), официально утвержденное на Генеральной ассамблее Международного астрономического союза в августе 1961 года, нарушало сложившийся десятилетиями порядок именования лунных морей на видимой стороне Луны. Моря обычно называли или различными душевными состояниями (Море Спокойствия, Моря Ясности, Море Мечты и пр.) или связанными с водой словами (Море Влажности, Море Волн, Море Паров и пр.). Многие споры по поводу этого названия удалось остановить французскому астроному Одуену Дольфюсу, который сумел успокоить астрономическое сообщество и остановить диспут, заметив, что «Москва — это, по сути, тоже душевное состояние»

Диаметр полушария Луны на карте составил 34,76 см. Координатная сетка проведена через 10 градусов. Карта, помещенная в Атласе обратной стороны Луны, была разделена на четыре части, которые составлены с перекрытием между ними. Исходным материалом для восточной части видимой стороны (западной части карты) использована карта Уилкинса (Wilkins 1958). В этой зоне показаны Море Гумбольдта, кратеры Эндимион и Клеомед, Море Змеи, Море Кризисов, Море Краевое, Море Смита, Море Волн, Море Пены, Море Изобилия, кратеры Лангрен, Венделин, Петавий, Море Южное. Детали обратной стороны Луны, впервые увиденные землянами, показаны на ней условными знаками, их координаты определены в единой селенографической системе координат. На обратной стороне показаны кратеры: Джордано Бруно, Максвелл, Ломоносов, Эдисон, Жолио-Кюри, Жюль Верн, Герц, Попов, Лобачевский, Пастер, Цзу Чун-чжи, Менделеев, Циолковский, Склодовская-Кюри, Курчатов, а также Море Москвы, Море Мечты, Залив Астронавтов. Светлому протяженному образованию, которое по аналогии с некоторыми деталями рельефа видимого полушария было идентифицировано, как горная структура, было дано название Хребет Советский. Однако, последующие съемки при различных условиях освещения не подтвердили наличие в этом месте горного хребта и название удалили из списков наименований. Также в современной номенклатуре не сохранилось название Залив Астронавтов, хотя соответствующее морфологическое образование более поздними съемками было подтверждено.

Для сравнения на рис. 5 приведены карта отражательной способности сфотографированной области, построенная пулковскими астрономами, и карта обратной стороны Луны, составленная по материалам АМС «Луна 3» в Аризонском университете (Whitaker 1963).

Источник

Первая фотография обратной стороны Луны: немного истории

Нет, сегодня не очередная памятная дата, относящаяся к какому-либо достижению в исследованиях космического пространства. На Хабре на днях публиковалась история аппарата «Луна-1», в связи с чем стоит вспомнить, наверное, один из наиболее известных космический аппаратов — «Луна-3».

Дело в том, что именно этот советский космический аппарат получил снимки обратной стороны луны. Случилось это 7 октября 1959 года, в 6 часов 30 минут утра (московское время).

Двумя объективами (фокусные расстояния 200 и 500 мм) получилось заснять около половины поверхности Луны (при этом 2/3 снимков — обратная сторона Луны) с расстояния около 67000 км. Стоит отметить, что съемка проводилась с выдержкой 1/200, 1/400, 1/600 и 1/800. Снимки проявлялись непосредственно на борту аппарата боевыми роботами, после чего изображения передавались при помощи специфической фототелевизионной системы на Землю. Система называлась «Енисей», а съемка велась камерой бегущего луча, с прямой передачей данных на Землю. Принимались изображения на временном пункте в Крыму (гора Кошка). Был и резервный пункт, размещенный на Камчатке.

Вот такой сложный путь проделал аппарат для того, чтобы достичь точки, оптимальной для получения снимков.

На Землю удалось передать всего 17 «отсканированных» изображений, после чего связь с космическим аппаратом была потеряна. Ну, а чуть позже, через полгода, устройство сгорело (планово) в атмосфере Земли, со всеми снимками и аппаратурой.

Тут интересный момент — съемка проводилась не на советскую, а на американскую пленку, которая была найдена в американской же аппаратуре (насколько можно понять, аппаратуру снимали с американских разведывательных аэростатов, которые проводили аэрофотосъемку территорий СССР. Аппараты либо сами приземлялись, в результате сбоя/поломки, либо их сбивали). Так вот, отечественная пленка, как оказалось, не соответствовала техническим требованиям при съемке Луны, поэтому была использована (втайне от начальства) зарубежная «шпионская» фотопленка шириной 35 мм.

К сожалению, уровень шумов при передаче данных был весьма высоким, поэтому качественными эти фотографии назвать нельзя. Но именно они добавили много данных к информации о Луне, а также позволили СССР получить право на наименование новооткрытых объектов на обратной стороне Луны.

Кстати, снимки, полученные «Луной-3», можно видеть на сайте NASA (да, именно NASA), вот здесь.

А вот карта обратной стороны Луны, построенная по результатам полученных «Луной-3» фотографий (спасибо shubinpavel).

Источник