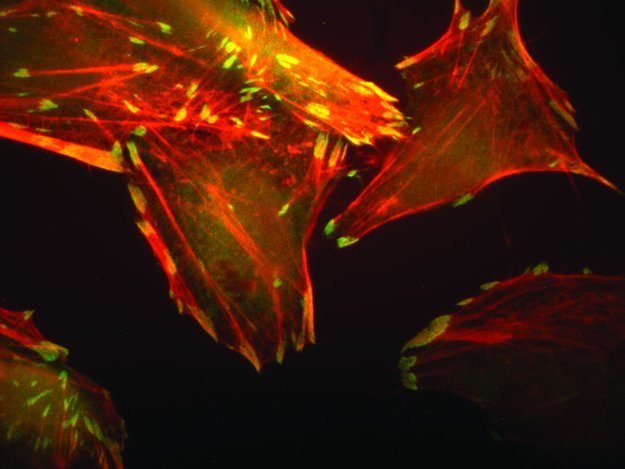

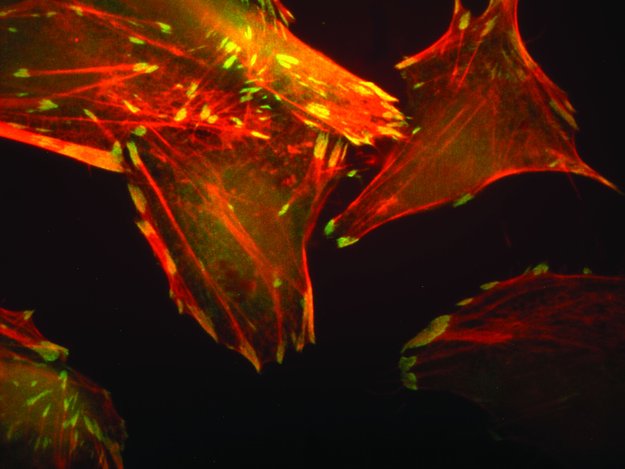

Так клетки человека выглядят в космосе

Новая фотография демонтирует «поведение» клетки человека в космосе. Фотография была сделана на Международной космической станции, и интересна как с научной точки зрения, так и с эстетической. На снимке, который учёные «окрестили» «Goldfinger», иммунные клетки-моноциты: полупрозрачные ослепительно яркие «объекты» с зелёными «окончаниями».

Фотография была сделана на МКС в определённых условиях с использованием инкубатора Kubik, который включает центрифугу для имитации силы тяжести в космической невесомости.

При создании этого снимка клетки поместили на слайды с золотым покрытием. По мере роста клетки покрытие удалялось, что позволяло учёным провести измерения их движения в космосе.

«Некоторые клетки, например, в наших мышцах и иммунной системе, они достаточно подвижные. Другие, например в наших костях, неподвижны. Понимание того, как космический полёт влияет на подвижность клеток достаточно важно для астронавтов миссии и дизайнеров»

На Земле подвижность клеток зависит от цитоскелета (клеточный каркас/скелет, который находится в цитоплазме живой клетки). Эксперименты, проведённые в космосе показали, что цитоскелет меняется на орбите, что приводит к уменьшению подвижности клетки.

Этот процесс может быть причиной того, почему иммунная система астронавтов ослаблена во время их проживания в космосе.

Учёные надеются, что изучение иммунных клеток в космосе поможет разработать меры, которые помогут астронавтам во время длительных космических полётов или для будущих миссий.

Источник

25 макрофотографий, которые доказывают, что тело человека – это невероятная вселенная

25 макрофотографий, которые доказывают, что тело человека – это невероятная вселенная

Известно, что масштабы наблюдаемой Вселенной поражают – 46 млрд световых лет. А как насчет микромира? Он тоже удивляет, а его микроразмеры атомов, ядер, нейтронов, бозонов и виртуальных частиц также не укладываются в голове. Например, размер протона составляет 10 −15 м.

Да что там говорить, организм человека – это целая масштабная макровселенная, которую нам еще изучать и изучать. Вы только вдумайтесь в эти цифры: у человека диаметр эритроцита (клетка крови) составляет 6,2-8,2 мкм. Нейрон состоит из тела диаметром от 3 до 130 мкм. Диаметр двойной спирали ДНК составляет 2 нм (нм – нанометр, равен 10 -9 метра). Вы представляете эти микроразмеры? Да это целый космос внутри человека.

Мы собрали для вас 25 макрофотографий, сделанных учеными и другими специалистами с помощью электронного микроскопа, которые откроют вам удивительный микромир человеческого организма.

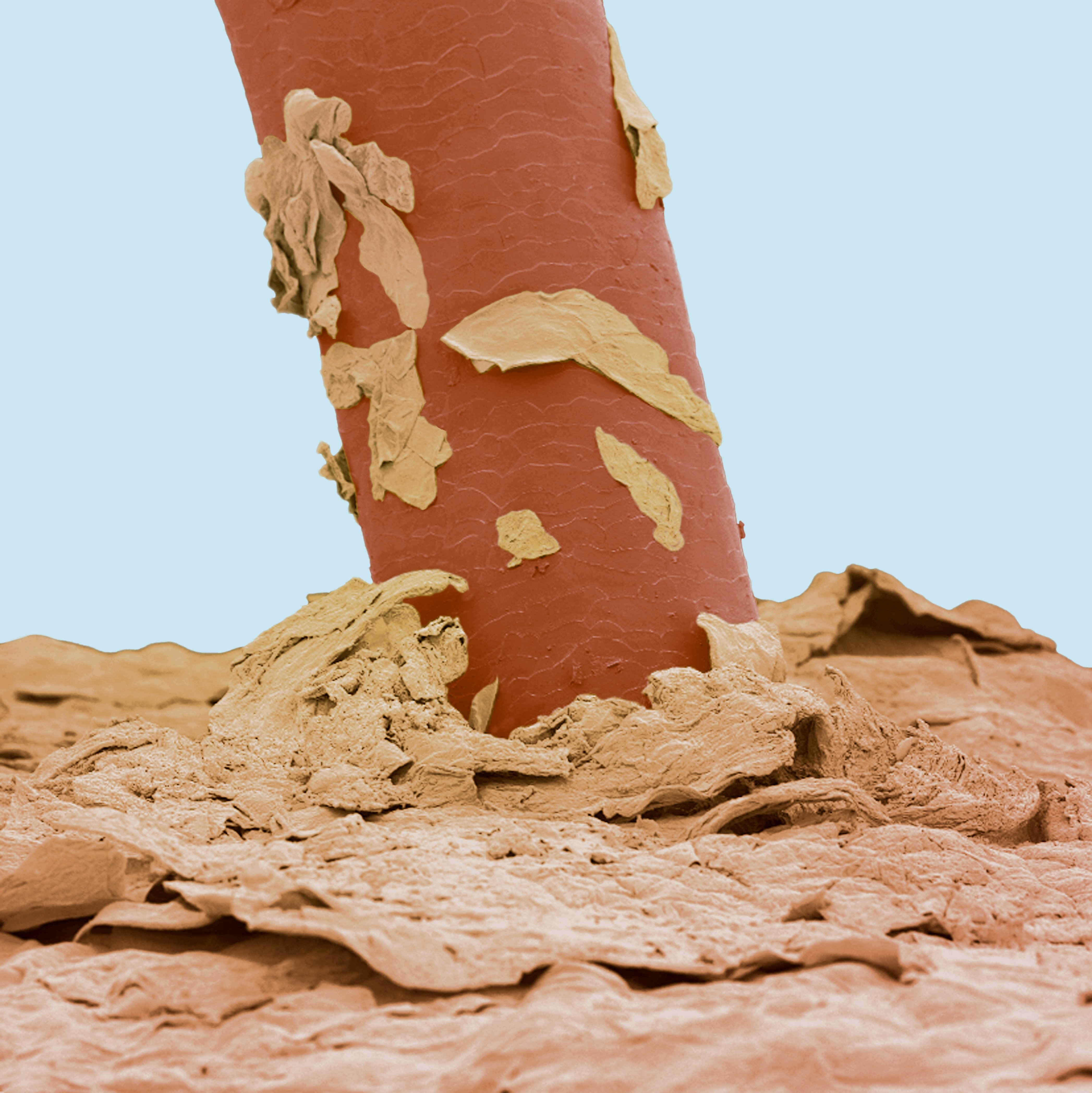

1. Ресница человека под микроскопом

СТИВ ГШМЕЙССНЕР / SPL / East News

Увеличение: х350

На фото – ресница на веке. На поверхности ресницы видны сквамозные клетки, которые отслаиваются от кожи и прилипают к волосу.

Ресницы – это волосы, растущие от век. Стоит отметить, что ресницы выполняют защитную роль для глаз, представляя собой сенсоры, предупреждающие о том, что рядом с глазами находится какой-то объект, в результате чего в целях безопасности глаз рефлекторно закрывается для того, чтобы защитить себя от попадания инородных тел.

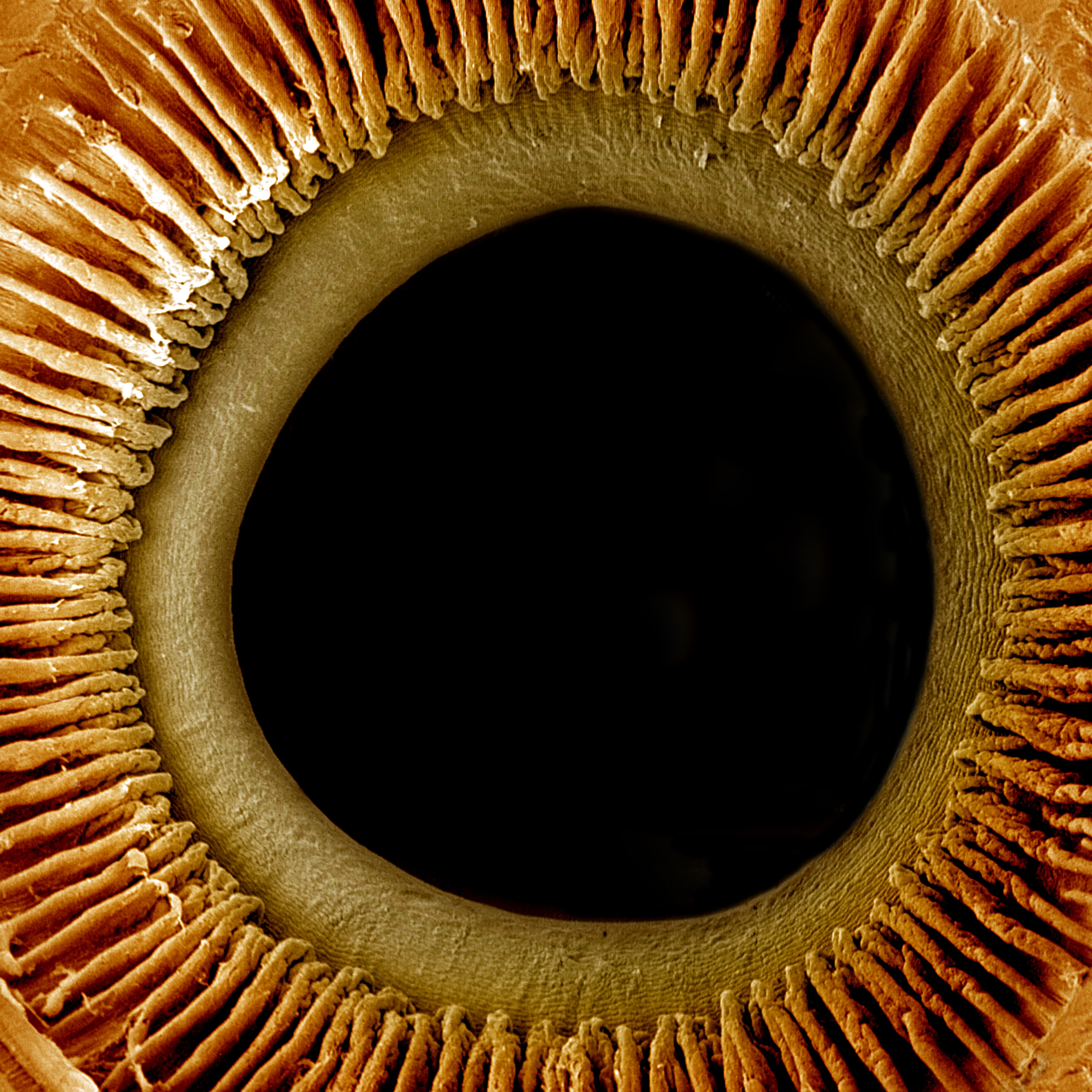

2. Внутренняя поверхность радужки глаза и ресничных отростков глаза под увеличением

РИЧАРД КЕССЕЛЬ И ДР. ГЕН ШИХ / SPL / East News

3. Клетка крови на кончике иглы. Это эритроциты – часть клеток крови, которые переносят в организме кислород (из легких в ткани)

СТИВ ГШМЕЙССНЕР / SPL/ East News

Также эритроциты являются обратными переносчиками диоксида углерода из тканей после их поглощения кислорода. Диоксид углерода выходит через легкие, когда мы выдыхаем после цикла вдоха.

Обратите внимание на дисковидную двояковогнутую форму эритроцита, диаметр которого составляет от 7 до 10 мкм. Благодаря своей эластичности обеспечивается их беспрепятственное движение по капиллярам. За счет своих размеров (формы) эритроциты могут переносить больше кислорода и диоксида углерода, осуществляя в организме цикл газообмена.

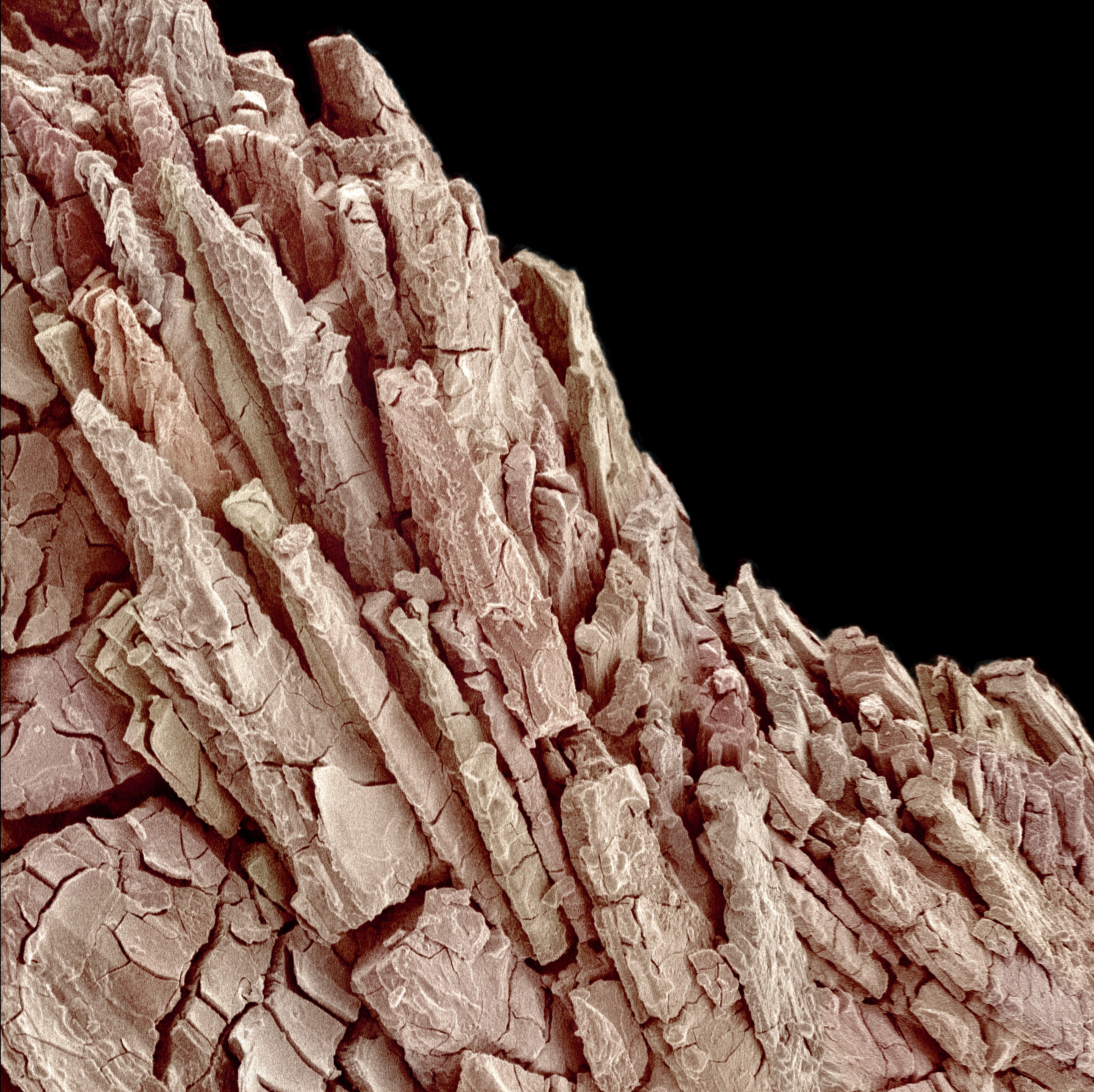

4. Камень в почке под увеличением

СУСУМУ НИШИНАГА / SPL / East News

На фото можно увидеть поверхность камня в почке человека. Камни в почках, как правило, образуются в результате осадка минеральной соли оксалата кальция в моче. Из-за осаждения солей со временем образуются камни, которые могут причинять человеку боль (нередко сильную) и дискомфорт. В большинстве случаев камни выходят естественным путем. В некоторых случаях камни приходится удалять хирургическим путем. Иногда их дробят ультразвуком.

Источник

Вселенная как аналогия человеческого мозга.

Известное научное предположение, что устройство Вселенной напоминает систему нейронов в головном мозге, имеет место быть.

Интернет облетели фотографии, на которых очень наглядно показано, как удивительно микроскопическая модель бесчисленной сети нейронов схожа с макроскопической моделью Вселенной. Материя разных галактик в ней взаимодействует между собой, развиваясь и разрастаясь.

[Еще есть одно важное сходство между клетками мозга и черными дырами – и те и другие создают электромагнитное излучение. Исследователи убеждены, что макромир с точностью отображается в биологической клетке как микромир, поэтому сложную структуру Вселенной сравнивают с клеткой. Они уверены, что это сходство не случайно.]

Ученые считают, что любые сети, начиная от системы головного мозга и кончая грандиозной Вселенной, развиваются по единым фундаментальным природным законам. На эти догадки их натолкнули одинаковые закономерности в постоянном росте сетей.

А может ли в таком случае наша бесконечная Вселенная быть одной из клеток одного живого гигантского организма? Вернемся в школу на урок физики и вспомним, что клетка состоит из молекул, молекулы – из атомов, а атомы – из ядра и вращающихся вокруг него электронов.

Если сравнить со Вселенной, – то выходит, что электроны – те же планеты, ядро – это Солнце, а солнечная система – атом. А если взглянуть глубже, то получается, что галактика – молекула, а Вселенная – клетка.

Если смотреть еще шире, то, на самом деле, Вселенных, как и клеток – бесчисленное множество, им нет числа. Все они в определенное время создаются, какой-то период существуют, а потом обязательно уничтожаются. Это подтверждено древними ведическими писаниями и, согласитесь, очень напоминает это жизнь клетки, которая тоже создается, живет и умирает.

Как клетка считается живой, потому что управляется разумом, так и Вселенная – живая, потому что в нее вселены живые существа. Еще в прошлом веке кто-то из ученых, изучающий живую клетку и, подивившись ее сложнейшей структуре, сказал, что не могла она быть создана без вмешательства разума.

[Этот ученый сразу же поверил в Бога, потому, как некому больше, кроме Господа, так предусмотрительно «обставить» жизнь простейшей клетки от начала до конца, – клетки, которая сама по себе является началом для создания живого организма. Теория – «что в большом – то – и в малом», – полностью подтверждается.]

• Интересные подробности о головном мозге.

Доказано, что нейрон и отдельный участок Вселенной имеют одну и ту же единицу частоты вибрации, правда, в различной степени из-за разницы структур и размеров. От этого их работу можно смело сравнить с музыкой, звучание которой – то возрастает, то уменьшается. И если человек правильно настраивает свое мышление, то Вселенная для него – как камертон.

Если связь человеческого мозга и космоса налицо, то это знание можно использовать для расширения сознания. Развитие мозга – это целая история созидания, при которой внутри черепной коробки происходят «удивительные события», дабы сделать из людей тех, кем они являются. Младенец рождается с мириадами нейронов, и его мозг формирует триллионы соединений.

Нервная клетка мозга генерирует электрический сигнал и стимулирует другие нейроны. Они, в свою очередь, приходят в возбужденное состояние и воспроизводят свои сигналы, которые бегут к другим нейронам, образуя сеть, выполняющую единую мозговую функцию. Чем не грандиозное зрелище, если представить все это в увеличенном размере!

Однако, соседние нейроны в мозге связываются лучше не друг с другом, а с нервными клетками, напоминающими узелки. Таким же образом, когда Вселенная расширяется в пространстве и времени, то количество связей между элементами материи в галактиках увеличивается. Сравнивая эти процессы, можно видеть, что природная динамика их роста идентична.

20-й век был веком значительных открытий и экспериментов. Группа французских ученых обнаружила, что такие элементарные частицы, как электроны, способны каким-то чудом мгновенно друг с другом сообщаться, невзирая на то, какое между ними расстояние. Каждая частица чудесным образом в точности «знала», что делает другая.

На основе этих данных один из лондонских ученых «светил» предположил, что Вселенная – гигантская голограмма. Принцип голограммы, который гласит – «все в каждой части» убедил исследователей, что электроны на любом расстоянии взаимодействуют не потому, что обмениваются между собой таинственными сигналами, а потому, что их разделенность – кажущаяся. Если взглянуть с какого-либо другого уровня реальности, то эти частицы – не отдельные, а наоборот, продолжение чего-то глобального.

Ученые убеждены, что существует скрытый от нас уровень реальности более высокой размерности. И частицы раздельными мы видим только потому, что нам доступна только малая часть действительности. Сами частицы – грани одного глубокого единства. А раз все содержится в малой части, то Вселенная – это проекция и голограмма. Это означает, что любые предметы в мире на глубоком уровне бесконечно взаимосвязаны и все природные явления и сама природа – это безразрывная паутина.

Один из нейрофизиологов, плотно занимающийся изучением мозга, также верит в теорию голографичности мира. К такому заключению он пришел, ломая голову над загадкой, какая область мозга отвечает за воспоминания. Его многочисленные исследования показали, что информация рассредоточена равномерно по всему объему мозга. Выяснилось, что память находится не в группах нейронов, а в разрядах нервных импульсах, вспыхивающих во всем мозге, подобно тому, как маленький кусочек голограммы показывает все изображение полностью.

Тогда встает вопрос:

Если и Вселенная, и мозг – голограмма, то – что же есть настоящая объективная реальность? Это еще ученым предстоит выяснить, а пока они успокоены тем, что теория голограммы мозга и Вселенной объясняет многие паранормальные и психофизические явления, такие, как, например, телепатия.

Баянометр ругался на картинку. Постов не обнаружено.

Источник

TOPMAIL

ВСЕЛЕННАЯ в живой Клетке

Или — живая клетка, как огромный космический корабль.

Современное представление биофизиков о клетке.

Более двух столетий полагали, что жизнь эволюционирует, двигаясь от простого к сложному, от менее приспособленного к более приспособленному, а, следовательно, от менее агрессивного к более агрессивному и от слабого к сильному.

Считалось, что вначале на Земле присутствовали лишь простейшие формы жизни, а затем появились более сложные организмы. Причем представление о простейшей форме жизни, а иначе говоря, о живой клетке были ограничены наличием совершенно несовершенных микроскопов.

В семнадцатом веке, в 1665 году, впервые увидел и зарисовал клетки растения известный естествоиспытатель, Роберт Гук. Гук рассмотрел срез пробки еще совсем допотопным микроскопом.

Он надеялся найти ответ на вопрос, почему пробковое дерево хорошо плавает. Но увидел, что тончайшие срезы пробки состоят из мелких ячеек, напоминающих соты.

К началу восемнадцатого века, усовершенствованными микроскопами, ученые разглядели клетки живых организмов и одноклеточные организмы.

Чешский ученый Ян Пуркине в 1825 году открыл наличие ядра в клетке и ввел термин протоплазма.

Долгое время клетка представлялась простым пузырьком, заполненным желе, в котором плавало микроскопическое ядрышко, а из такого представления делался вывод, что все живое обладает такой простейшей структурой. Именно на это предположение опирался Чарльз Дарвин, разрабатывая свою теорию.

С появлением современных электронных микроскопов (МЕТ 3М, ПРЭМ, СТМ, СЗМ, АСМ, БОМ, …), позволяющих получать изображение объектов с максимальным увеличением до 106 раз, имеющих разрешающую способность порядка 0,4 нанометра, содержимое клетки предстало перед учеными, как нечто невероятное.

Стало ясно, что сложность одной живой клетки сопоставима, а, по мнению некоторых ученых, гораздо сложнее и загадочней целой системы галактик.

И, вполне возможно, что Живая ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ КЛЕТКА, это вообще, Самое совершенное, что есть во вселенной.

Видио1 Жизнь клетки на атомарном уровне в 3D изображении

https://www.youtube.com/watch?v=VxL4urSQivQ Жизнь клетки Inner Life Of A Cell — Full Version Русская озвучка

Очень интересно выразил свою мысль о том, что содержит в себе и, как функционирует живая клетка, известный ученый в области микробиологии и биохимии, Макл Дентон (Michael John Denton (born 25 August 1943)), написавший книгу «Эволюция: кризис теории» («Evolution — A Theory In Crisis»; Burnett Books, 1985, pp. 368).

Из книги М.Дентона:

«Пожалуй, более всего аргументов против ортодоксального дарвинизма даёт современная молекулярная картина клетки. Если рассматривать клетку в микроскоп с увеличением в несколько сот раз (примерно таковы были возможности во времена Дарвина), то зрелище кажется довольно заурядным. Беспорядочное движение частичек — и всё. Чтобы увидеть жизнь на уровне молекулярной биологии, надо увеличить клетку в миллиард раз: до двадцати километров в диаметре, т. е. до размеров большого города. Тогда перед нами предстанет невероятно сложный и великолепно сконструированный механизм, напоминающий космический корабль. Поверхность его покрыта миллионами отверстий, похожих на иллюминаторы. Они открываются и закрываются, впуская и выпуская различные вещества. Проникнув через одно из таких отверстий внутрь, мы окажемся в фантастическом мире сверхсовершенной и сверхсложной техники. Бесконечные коридоры разбегаются во все стороны. Некоторые из них ведут в ядро: к центральному банку данных, другие тянутся к обрабатывающим и сборочным цехам. А вот и ядро — сферический объект диаметром около километра. Внутри ядра хранятся длиннейшие, закрученные спиралями цепи — молекулы ДНК. ПО трубопроводам от поверхности клетки в сборочные цеха непрерывно поступают огромные количества самого различного сырья. В обратном направлении движутся готовые продукты. Система работает как часы. Вокруг снуют какие-то странные автоматы. Это белковые молекулы. При рассмотрении выясняется, что каждый из этих простейших компонентов клетки представляет собою сложнейшую конструкцию из более чем трёх тысяч деталей — атомов. Задумаемся: современной науке не под силу создать и одну белковую молекулу. А для функционирования клетки необходима чёткая и согласованная работа сотен тысяч различных белковых молекул. По ходу экскурсии мы заметим аналоги, чуть ли не всех человеческих изобретений: искусственные языки и системы их расшифровки, банки данных, автоматизированные системы управления производством, системы контроля над качеством продукции, сложнейшие сборочные линии. Сходство так велико, что для описания увиденного нам не обойтись без новейших технических терминов. Клетку можно сравнить с гигантской автоматической фабрикой, выпускающей чуть ли не все виды современной промышленной продукции.

Видио2 Технологичное устройство клетки

https://www.youtube.com/watch?v=yjuMvg1wjag Устройство клетки!! Удивительное познание!

Но фабрика эта обладает и совсем уж неслыханной способностью: она может, притом всего за несколько часов, создать точную копию самой себя. Такое зрелище, если наблюдать его с увеличением в миллиард раз, способно внушить благоговейный трепет.

Чтобы лучше представить себе, насколько сложна живая клетка, попробуем (мысленно) построить её атомарную модель. Клетка состоит примерно из десяти триллионов атомов. Допустим, мы решили построить модель в масштабе 1: 1, чтобы каждый атом был величиною с теннисный мяч. Если строить один «атом» в минуту, то модель будет готова через 50 миллионов лет. Это и будет та гигантская фабрика диаметром около двадцати километров и объёмом в тысячи раз больше египетской пирамиды. Постройку можно ускорить, если, как в природе, использовать при сборке готовые блоки, подобные небольшим молекулам аминокислот и нуклеотидов. Поскольку в каждой из таких молекул не меньше десяти атомов, это значительно сократит срок. Мы завершим постройку модели всего за 5 миллионов лет.

Кроме того, можно наладить поточный выпуск других типовых компонентов. Они составят около трёх четвертей клетки. Ну, а оставшаяся четверть клетки, т. е. те объекты, которые есть в ней в одном-двух экзeмпляpах? С их аналогами нам придётся немало помучиться. В любом случае модель мы построим не раньше, чем через миллион лет.

Но и клетка покажется примитивной конструкцией по сравнению, скажем, с мозгом млекопитающего. Мозг человека состоит примерно из десяти миллиардов клеток. От каждой клетки отходит до ста тысяч волокон — это её связи с другими клетками мозга.»

« В природе проблема хранения информации решается при помощи молекул ДНК. Способ необыкновенно экономичный. Ёмкость ДНК во много раз превышает ёмкость любого другого носителя информации. Масса этого вещества, фиксирующая всю генетическую информацию о человеке, составляет лишь несколько миллиардных долей грамма. Количество ДНК, вмещающее информацию обо всех видах живых существ, когда-либо населявших нашу планету (а число этих видов, по мнению ДЖ. Г. Симпсона, составляет примерно 1 миллиард), — не заполнит доверху и одной чайной ложки.

Не может не внушить восхищения и способность клетки синтезировать органические соединения. Живой организм умеет синтезировать любое органическое соединение, известное химикам. Каждая реакция, нужная для синтеза того или иного соединения, выполняется специальным ферментом. Фермент — это большая белковая молекула. Состоит она из нескольких тысяч атомов, расположенных именно в том порядке, какой осуществляет данную реакцию. Если для синтеза какого-либо вещества требуется несколько реакций, то различные ферменты группируются так, что продукт каждой стадии процесса переходит от одного фермента к другому. Механизм этот настолько эффективен, что для синтеза некоторых соединений требуется меньше секунды, тогда как в самой современной лаборатории на это уйдут часы или даже недели.

Автоматическая сборка — ещё одно достижение техники, имеющее великолепный аналог в природе. Линии, автоматизированные полностью, — пока большая редкость на заводах. А вот клетка использует для воспроизводства всех своих компонентов, даже самых сложных, именно автоматические сборочные линии. Причём в отличие от автоматизированных заводов, которые всё же не обходятся без контроля и управления извне, в клетке всё работает в режиме самоуправления.

Видио3 Внутри ядра клетки. Работа ДНК.

https://www.youtube.com/watch?v=ZeNdXJbqQ7M How DNA works (Как работает ДНК)

Одна из острейших проблем современной цивилизации — это поиск новых источников энергии. Но задача эффективного использования солнечной энергии была решена ещё до появления на Земле человека. Средством для этого стало вещество, называемое хлорофилл. Оно содержится в хлоропластах — миниатюрных заводах по переработке солнечной энергии в сахар, то есть в углеводородное топливо, необходимое любой живой клетке. Именно так возникли все ископаемые виды топлива, используемые промышленностью, а без них технический прогресс был бы невозможен.

Сегодня все уже знают об искусственных языках, благодаря которым информация хранится в компьютерах в виде длинной цепочки двоичных кодов. Точно такой же принцип использует и природа. Во всех живых и искусственных языках сообщения зашифровываются при помощи цепочки знаков. При этом отдельные единицы информации, например, предложения, никогда не накладываются друг на друга. Запомним это! Расшифровав генетические коды, учёные поняли, что информация записывается в ДНК примерно так же, как и в других кодирующих системах. Биологам стало казаться, что гены, подобно предложениям, представляют из себя отдельные и не накладывающиеся друг на друга единицы информации, каждая из которых занимает определённый участок цепочки ДНК. НО несколько лет назад группа биохимиков из Кембриджского университета пришла к сенсационному выводу: ДНК вируса содержит больше информации, чем дали бы отдельные неперекрывающиеся «предложения». Значит, сообщения, записанные в двух соседних генах, всё же перекрываются!

Недавно было сделано ещё одно открытие. Раньше считалось, что некоторые гены в цепочке ДНК сами не несут в себе конкретной информации, а исполняют функцию управления — в нужный момент «включают» и «выключают» тот или иной ген. Такое представление напрашивалось само собой по аналогии, например, с компьютером. Но и тут природа оказалась намного умнее, чем мы думали. Учёные выяснили, что контрольные функции выполняются не отдельными генами, а определённой частью самого контролируемого гена.

Ещё один природный механизм, не имеющий прямых аналогов в технике, — это использование продуктов распада белков для целей, не связанных напрямую с функциями исходного белка. Происходит это так. Синтезируется какая-то белковая молекула. Orработав, она распадается на две меньших белковых молекулы, и каждая из них выполняет уже иные функции. Затем каждая из этих молекул делится на две ещё более мелких, решающих опять-таки другие задачи, — и так до тех пор, пока не будет завершена необходимая операция. Можно ли представить себе прибор, который, проведя какой-то технический процесс, после завершения его — распадался бы на две части, каждая из которых в свою очередь была бы готовым прибором для выполнения иных функций, а те после этого также разбирались бы на два новых прибора, и т. д.?

Ещё чему современная наука может лишь позавидовать — это способность клетки к самовоспроизводству. В послевоенные годы, с появлением первых компьютеров, учёные всерьёз обсуждали возможность создания самовоспроизводящихся автоматов. Этой проблеме фон Нейман посвятил книгу «Теория самовоспроизводящихся автоматов». Однако преграды на пути осуществления этой идеи оказались непреодолимыми. Как указывал сам фон Нейман, в конструкции любого самовоспроизводящегося автомата должны быть соблюдены три условия: — хранение информации, — тиражирование её, — наличие механизма, способного, по приказам информационного центра, создавать копии всех деталей структуры автомата, в том числе и свою собственную копию. Все три задачи блестяще решены в молекуле ДНК. Раскрытие этой тайны стало одним из триумфов биологии. Решения, найденные природой, на редкость остроумны и эффективны, и трудно отделаться от ощущения, что другим способом эти задачи и не могут быть решены. И всё это — благодаря рибосоме клетки. Рибосома представляет собою группу прочно соединённых друг с другом молекул (их около пятидесяти, в основном белковые). Иначе говоря, это сложнейшая внутриклеточная структура, объединяющая более миллиона атомов. По команде, поступающей от ДНК, рибосома может синтезировать любые белки, и даже те, из которых состоит сама (то есть она воспроизводит самоё себя). Но механизм синтеза белков способен и на дела посложнее. Белки могут выполнять строительные, аналитические и каталитические функции. Например, белки образуют: непроницаемую ткань кожи, сокращающуюся ткань мышц, прозрачное вещество глазного хрусталика. Потенциал белковых молекул в принципе позволяет синтезировать любой биохимический объект. Таким образом, посредством белкового синтеза можно создать не только самовоспроизводящуюся структуру, но — теоретически — и универсальный живой автомат! Возможности белка почти безграничны.

А ведь эта невероятная машина, способная создать любой биохимический объект — от гигантских деревьев до человеческого мозга — а также за несколько минут воссоздать себя, весит менее граммов! Иными словами, молекула белка в несколько квадриллионов раз меньше самого миниатюрного прибора, созданного человеком.

Человеческий интеллект сам по себе — удивительное техническое достижение, не имеющее равных в современной технике. Несмотря на огромные усилия и кое-какие достижения последних десятилетий, создание искусственного интеллекта по-прежнему остаётся в лучшем случае делом далёкого будущего. В статье, опубликованной недавно журналом «Сайентифик америкэн», Дэвид Уолц замечает, что ни один из созданных учёными приборов даже близко не подходит к познавательным способностям человеческого мозга. Особо трудной оказалась задача технической имитации здравого смысла. По словам Уолца, учёным до сих пор не ясно, как же именно работает человеческий мозг.

Чтобы появились машины, обладающие хотя бы начатками здравого смысла, потребуется куда глубже исследовать познавательные процессы человека. Видимо, мне и всем увлечённым этой проблемой предстоит ею заниматься ещё долго. Не исключено, что самовоспроизводство и мышление вообще невозможны без биотехнологии. Что если машина с интеллектом, подобным человеческому, не может быть устроена проще, чем человеческий мозг? В таком случае цель надо считать недостижимой: как мы уже видели, сборка такого объекта при наших технических возможностях потребует бесконечно долгого времени.

Жутковатое сходство в устройстве живого организма и машины приводит к важным логическим заключениям, позволяя по-новому сформулировать известный с древних времён довод в пользу креационизма (теории сотворения). Этот довод известен со времён Аристотеля. В своей классической форме он сформулирован в 18 веке Уильямом Лейли. Вот ход его рассуждений. При взгляде на любую машину, например, часы, никто не скажет, что она появилась в результате игры стихии — ветра или дождя. Логичнее допустить существование часового мастера.

Живые организмы во многом схожи с машинами и обладают не менее сложным устройством. Поэтому логично предположить, что и они появились в результате деятельности какого-то разума. Возражение выдвинул Давид Юм. Организмы, возможно, напоминают искусственные машины лишь внешне — но по сути своей они естественны. Лишь то, что имеет существенное сходство с машиной, может считаться плодом чьих-то интеллектуальных усилий. Доводы Юма сильно повлияли на умы. Кто мог доказать, что живые существа имеют-таки глубокое сходство с машиной! Однако объект опознаётся как искусственный лишь в том случае, если в нём видны достаточно понятные технические принципы и способ его создания более-менее ясен. Поэтому древний человек вполне мог бы счесть наши с вами технические приспособления природными объектами, а мы — примерно так же оценили бы механизмы третьего тысячелетия, доведись нам их увидеть. Что подумал бы первобытный человек, глядя на автомобиль или карманный калькулятор? Ведь сам он умел делать лишь примитивные кремнёвые орудия, мало чем отличавшиеся от обычных камней. Начинку калькулятора он принял бы за никчёмный пучок стебельков. Он вряд ли счёл бы творением разума даже такие примитивные по конструкции сооружения как Стоунхендж или египетские пирамиды. А что бы подумал древний египтянин о самолёте или подводной лодке? Наши предки догадались бы, что самолёт — искусственное сооружение, лишь увидев в его кабине человека. И, наверно, решили бы, что перед ними творение богов. Но революция в молекулярной биологии, прогресс кибернетики и компьютерной техники последних десятилетий позволили критически переоценить аргументы Юма. Глубокое сходство между живыми организмами и современными машинами стало теперь очевидным. Открытия биохимиков затмили мечты писателей-фантастов. Продвигаясь в глубины микрокосма, мы видим всё новые чудеса биологической атомарной инженерии. В странствиях по молекулярным лабиринтам — биохимики то и дело обнаруживают механизмы, до крайности напоминающие современные машины. Познавая структуру жизни на атомном уровне, мы находим там отражение нашей техники.

Пейли был прав не только в том, что увидел сходство между живыми организмами и машинами. Он оказался провидцем и в том отношении, что биологическая технология и сегодня превосходит возможности нашей науки и техники: Каждая черта, говорящая о том, что часы были кем-то изобретены и сконструированы, имеет свою аналогию в природе — с той лишь разницей, что в природе такие феномены неизмеримо ярче и многочисленнее. и во многих случаях носят не менее механический и искусственный характер. чем самые совершенные творения человеческого разума. Неоспоримость сходства между машинами и живыми существами опровергает доминировавшее среди биологов мнение, будто теория сотворения не заслуживает внимания — как бездоказательная. В наше время доводы в пользу искусственного происхождения жизни покоятся на неотразимой логике сравнений. Такое заключение и впрямь свидетельствует в пользу религии, но сделано оно на основе научных наблюдений, а не религиозных пристрастий.

Если послушаться М. Полиани, Ж. Моно и многих других учёных — И ради объективного описания и анализа рассматривать живые организмы как машины, то разумно было бы, следуя логике Пейли, применить такой подход и в дебатах о происхождении жизни. Если бы в 19 веке сходство между живыми существами и машинами было так же очевидно, как сейчас, то шансы теории естественного отбора на признание были бы невелики. Современные знания о сходстве устройства машин и организмов безусловно порадовали бы Уильяма Пейли и дали бы мощные аргументы в руки противников Дарвина. С дарвиновских времён теория сотворения из моды вышла, но всегда находились учёные, сомневавшиеся в том, что такая сложность объясняется исключительно случайностью. Такие учёные есть и в наши дни. Известно, что к их числу могут быть отнесены не только фундаменталисты, ламаркисты и виталисты — такие как Анри Бергсон и Тейяр де Шарден — но и многие представители влиятельных научных кругов. Вера в случайность подрывается тем, что повсюду, куда ни кинь взгляд, сколь далеко ни углубись в тайны микромира, — везде мы находим потрясающее совершенство.

Как можно поверить, что случайность вызвала на свет организм, мельчайшая часть которого — ген или белковая молекула — намного сложнее, чем любое из созданных нами устройств? По сравнению с молекулярной механикой — самая сложная современная техника кажется примитивной. Изучая устройство клетки, мы чувствуем примерно то же самое, что ощутил бы наш далёкий предок при виде техники 20 века. Но ведь наука пока познала лишь ничтожную часть живой природы! В каждой области фундаментальных биологических исследований постоянно совершаются всё новые и новые открытия. И позиция теории эволюции становится слабее и слабее.»

Источник