ОЗОНОВЫЙ СЛОЙ И МИФ ОБ ОПАСНОСТИ ИЗ КОСМОСА

Суть предлагаемой гипотезы заключается в том, что все живое на Земле от биологически опасного ультрафиолета защищает не озон, а кислород атмосферы. Именно кислород, поглощая это коротковолновое излучение, преобразуется в озон. Рассмотрим гипотезу с точки зрения основного закона природы — закона сохранения энергии.

Если, как сейчас принято считать, озоновый слой задерживает ультрафиолетовое излучение, то он поглощает его энергию. Но энергия не может исчезнуть бесследно, и поэтому с озоновым слоем что-то должно произойти. Есть несколько вариантов.

Переход энергии излучения в тепловую. Следствием этого должно быть нагревание озонового слоя. Однако он расположен на высоте устойчиво холодной атмосферы. А первая область повышенной температуры (так называемый мезопик) находится в два с лишним раза выше озонового слоя.

Энергия ультрафиолета расходуется на разрушение озона. Если это так, рушится не только основной тезис о защитных свойствах озонового слоя, но и обвинения в адрес «коварных» промышленных выбросов, которые якобы разрушают его.

Накопление энергии излучения в озоновом слое. Оно не может происходить бесконечно. В какой-то момент будет достигнут предел насыщения озонового слоя энергией, и тогда, скорее всего, пойдет химическая реакция взрывного типа. Однако в природе никто и никогда не наблюдал взрывов озонового слоя.

Несоответствие закону сохранения энергии свидетельствует о том, что мнение о поглощении озоновым слоем жесткого ультрафиолета не обосновано.

Известно, что на высоте 20-25 километров над Землей озон образует слой повышенной концентрации. Возникает вопрос — откуда он там появился? Если рассматривать озон как дар природы, то на эту роль он не пригоден — слишком легко разлагается. Причем процесс разложения имеет ту особенность, что при малом содержании озона в атмосфере скорость разложения невелика, а с ростом концентрации она резко увеличива ется, и при 20-40% содержания озона в кислороде разложение идет уже со взрывом. А чтобы в воздухе появился озон, необходимо воздействие какого-то источника энергии на атмосферный кислород. Им может быть электрический разряд (особая «свежесть» воздуха после грозы — следствие появления озона), а также коротковолновое ультрафиолетовое излучение. Именно облучение воздуха ультрафиолетом длиной волны около 200 нанометров (нм) — один из способов получения озона в лабораторных и промышленных условиях.

Ультрафиолетовое излучение Солнца лежит в диапазоне длин волн от 10 до 400 нм. Чем короче длина волны, тем больше энергии несет излучение. Энергия излучения расходуется на возбуждение (переход на более высокий энергетический уровень), диссоциацию (разъединение) и ионизацию (превращение в ионы) молекул газов атмосферы. Расходуя энергию, излучение ослабевает, или, иначе, поглощается. Это явление количественно характеризуют коэффициентом поглощения. С уменьшением длины волны коэффициент поглощения увеличива ется — излучение воздействует на вещество сильнее.

Принято подразделять ультрафиолетовое излучение на два диапазона — ближний ультрафиолет (длина волны 200-400 нм) и дальний, или вакуумный (10-200 нм). Судьба вакуумного ультрафиолета нас не волнует — он поглощается в высоких слоях атмосферы. Именно ему принадлежит заслуга в создании ионосферы. Следует обратить внимание на отсутствие логики при рассмотрении процессов поглощения энергии в атмосфере — дальний ультрафиолет создает ионосферу, а ближний ничего не создает, энергия исчезает без последствий. Так получается по гипотезе о его поглощении озоновым слоем. Предлагаемая гипотеза устраняет эту нелогичность.

Нас интересует ближний ультрафиолет, который пронизывает нижележащие слои атмосферы, в том числе — стратосферу, тропосферу, и облучает Землю. На своем пути излучение продолжает изменять спектральный состав за счет поглощения коротких волн. На высоте 34 километра излучений с длиной волн короче 280 нм не обнаружено. Наиболее же биологически опасным считается излучение с длинами волн от 255 до 266 нм. Из этого следует, что губительный ультрафиолет поглощается, не достигнув озонового слоя, то есть высот 20-25 километров. А до поверхности Земли доходит излучение с минимальной длиной волны 293 нм, опасности не

представляющее. Таким образом озоновый слой не принимает участия в поглощении биологически опасного излучения.

Рассмотрим наиболее вероятный процесс образования озона в атмосфере. При поглощении энергии коротковолнового ультрафиолетового излучения часть молекул ионизуется, теряя электрон и приобретая положительный заряд, а часть диссоциирует на два нейтральных атома. Свободный электрон, образовавшийся при ионизации, соединяется с одним из атомов, образуя отрицательный ион кислорода. Разноименно заряженные ионы соединяются, образуя нейтральную молекулу озона. Одновременно атомы и молекулы, поглощая энергию, переходят на верхний энергетический уровень, в возбужденное состояние. Для молекулы кислорода величина энергии возбуждения равна 5,1 эВ. В возбужденном состоянии молекулы находятся около 10 -8 секунды, после чего, испуская квант излучения, распадаются (диссоциируют) на атомы.

В процессе ионизации кислород имеет преимущество: он требует для этого наименьшей энергии среди всех составляющих атмосферу газов — 12,5 эВ (у водяного пара — 13,2; углекислого газа — 14,5; водорода — 15,4; азота — 15,8 эВ).

Таким образом, при поглощении ультрафиолета в атмосфере образуется своего рода смесь, в которой преобладают свободные электроны, нейтральные атомы кислорода, положительные ионы молекул кислорода, при их взимодействии образуется озон.

Взаимодействие ультрафиолетового излучения с кислородом происходит по всей высоте атмосферы — есть сведения, что в мезосфере, на высоте от 50 до 80 километров, уже наблюдается процесс образования озона, который продолжается в стратосфере (от 15 до 50 км) и в тропосфере (до 15 км). Вместе с тем верхние слои атмосферы, в частности мезосфера, подвержены такому сильному воздействию коротковолнового ультрафиолета, что ионизуются и распадаются молекулы всех составляющих атмосферу газов. Не может не разлагаться и только что образовавшийся там озон, тем более, что для этого требуется почти такая же энергия, как и для молекул кислорода. И тем не менее разрушается он не полностью — часть озона, который в 1,62 раза тяжелей воздуха, опускается в нижние слои атмосферы до высоты 20-25 километров, где плотность атмосферы (примерно 100 г/м 3 ) позволяет ему находиться как бы в равновесном состоянии. Там молекулы озона создают слой повышенной концентрации. При нормальном атмосферном давлении толщина озонового слоя составляла бы 3-4 миллиметра. Практически невозможно представить, до каких сверхвысоких температур должен был разогреться столь маломощный слой, если бы он действительно поглощал почти всю энергию ультрафиолетового излучения.

На высотах ниже 20-25 километров продолжается синтез озона, о чем свидетельствует изменение длины волн ультрафиолетового излучения с 280 нм на высоте 34 километра до 293 нм у поверхности Земли. Образовавшийся озон, будучи не в состоянии подняться вверх, остается в тропосфере. Это определяет постоянное содержание озона в воздухе приземного слоя зимой на уровне до 2.10 -6 %. Летом концентрация озона в 3-4 раза выше, по-видимому, за счет дополнительного образования озона при грозовых разрядах.

Таким образом, от жесткого ультрафиолетового излучения все живое на Земле защищает кислород атмосферы, озон же оказывается всего лишь побочным продуктом этого процесса.

Когда было обнаружено появление «дыр» в озоновом слое над Антарктикой в сентябре-октябре и над Арктикой — ориентировочно в январе-марте, возникли сомнения в достоверности гипотезы о защитных свойствах озона и о разрушении его промышленными выбросами, так как ни в Антарктиде, ни на Северном полюсе никакого производства нет.

С позиции же предлагаемой гипотезы сезонность появления «дыр» в озоновом слое объясняется тем, что летом и осенью над Антарктидой и зимой и весной над Северным полюсом атмосфера Земли практически не подвергается воздействию ультрафиолета. Полюса Земли в эти периоды находятся в «тени», над ними нет источника энергии, необходимой для образования озона.

Митра С. К. Верхняя атмосфера. — М., 1955.

Прокофьева И. А. Атмосферный озон. — М.; Л., 1951.

Источник

Данная страница не существует!

Если эта ошибка будет повторяться, обратитесь, пожалуйста, в службу поддержки.

Разные разности

…летучие мыши живут в пространстве, где расстояния измеряются временем, например – насекомое находится в девяти миллисекундах, а не в полутора метрах…

…совместные усилия программного обеспечения и нейронного интерфейса позволяют преобразовать мысленный процесс написания текста парализованными пациентами в текст на экране компьютера …

… раны у мышей заживают почти на треть быстрее при внесении бета-изоформы очищенного рекомбинантного белка теплового шока …

Когда-то считалось, что к гербицидам сплошного действия не сможет приспособиться ни один сорняк. Сегодня же бы строрастущий и устойчивый амарант Палмера наносит огромный урон урожаю.

Солнечные опреснительные установки постоянно совершенствуются. Очередная перспективная идея принадлежит китайским специалистам из Шанхайского университета во главе с Чан Чао.

…муравьи реагируют на социальную изоляцию почти как люди…

…при падении астероидов размером порядка десяти километров в океан воздействие на атмосферу Земли будет не менее сильным, чем при падении на сушу…

…даже если вы не верите в конспирологичнские теории, они заставляют вас усложнять стратегию поведения…

Инженеры из Лос-Аламосской национальной лаборатории Минэнерго США собираются представить первый вариант транслятора, который позволит записывать и считывать информацию, закодированную последовательностями нуклеотидов.

Источник

§ 21. Влияние Солнца на жизнь Земли

1. Как земная атмосфера влияет на прохождение различных видов солнечного излучения к поверхности Земли?

Электромагнитное излучение Солнца, максимум которого приходится на видимую часть спектра, проходит строгий отбор в земной атмосфере. Она «прозрачна» только для видимого света и частично ультрафиолетового и инфракрасного излучений, а также для радиоволн в сравнительно узком диапазоне.

2. Почему на Земле часто наблюдается нарушение связи на коротких радиоволнах?

Излучение Солнца поглощается в верхних слоях атмосферы Земли. Оно ионизирует газы земной атмосферы. Ионизированный слой верхней атмосферы Земли называется ионосферой, которая и влияет на распространение коротких радиоволн между удалёнными пунктами земной поверхности. Сильные всплески солнечного рентгеновского излучения от хромосферных вспышек прриводят к нарушению связи на коротких радиоволнах.

3. Какова роль озонового слоя в атмосфере Земли? Каким образом активность Солнца может влиять на толщину озонового слоя Земли?

Озоновый слой поглощает практически всё ультрафиолетовое излучение Солнца. Остальная часть ультрафиолетового излучения, достигающая поверхности Земли, вызывает у людей загар. При уменьшении озонового слоя солнечное ультрафиолетовое излучение может возрасти в 1.5-2 раза. Оно биологически активно и вызывает увеличение количества заболеваний раком кожи.

Сильные всплески солнечного рентгеновского излучения из-за солнечных вспышек могут влиять на толщину озонового слоя Земли.

4. Что такое солнечный ветер? Как он возникает?

Непрерывный расширяющийся поток разрежённой плазмы, исходящий приблизительно радиально от Солнца вдоль линий напряжённости магнитного поля и заполняющий собой межпланетное пространство, называется солнечным ветром.

5. Что называют магнитосферой Земли? Какое влияние на неё оказывает солнечный ветер?

Магнитосфера — полость вокруг Земли, образующаяся потоком солнечной плазмы, направленным на наш планету и обтекающим её.

Со стороны Солнца магнитосфера сжата давлением солнечного ветра. С изменением скорости и плотности частиц солнечного ветра меняется и форма магнитосферы.

6. Каковы причины и последствия магнитных бурь на Земле?

Столкновение плазменного облака с магнитосфера Земли приводит к сильным возмущениям. Воздействие коронального выброса приводит к возникновению сильных магнитных бурь, к разогреву и ускорению плазмы внутри магнитосферы.

Во время магнитной бури изменяются электрические поля над поверхностью Земли: случаются перегрузки и отключения в линиях электропередачи, из-за сильных токов отключаются системы управления газо- и нефтепроводов, затрагиваются также бортовые системы космических аппаратов.

Во время магнитной бури изменяются давление в тропосфере, в результате чего развиваются циклоны.

Также бури влияют на нервную систему человека.

7. Каковы причины происхождения полярных сияний?

При взаимодействии магнитосферы Земли с солнечной плазмой быстрые протоны и электроны, сталкиваясь с молекулами воздуха на высоте 100-200 км, ионизируют их и заставляют светиться. В результате ионизации на Земле, преимущественно в околополярных широтах, можно наблюдать полярные сияния.

При высокой геомагнитной активности сияния можно наблюдать даже на широтах Республики Беларусь на высоте 300-400 км.

Источник

Озоновый слой — Ozone layer

Озоновый слой или озон щит является областью Земли «ы стратосфере , который поглощает большую часть солнечного » ы ультрафиолетового излучения. Он содержит высокую концентрацию озона (O 3 ) по сравнению с другими частями атмосферы, но все еще небольшую по сравнению с другими газами в стратосфере. Озоновый слой содержит менее 10 частей на миллион озона, в то время как средняя концентрация озона в атмосфере Земли в целом составляет около 0,3 частей на миллион. Озоновый слой в основном находится в нижней части стратосферы, на высоте примерно от 15 до 35 километров (от 9 до 22 миль) над Землей, хотя его толщина меняется в зависимости от сезона и географически.

Озоновый слой был открыт в 1913 году французскими физиками Шарлем Фабри и Анри Бюиссоном . Измерения Солнца показали, что излучение, исходящее от его поверхности и достигающее земли на Земле, обычно соответствует спектру черного тела с температурой в диапазоне 5 500–6 000 К (5230–5730 ° C), за исключением того, что в ультрафиолетовом конце спектра не было излучения с длиной волны ниже примерно 310 нм. Было сделано предположение, что недостающее излучение поглощается чем-то в атмосфере. В конце концов, спектр недостающего излучения был сопоставлен только с одним известным химическим веществом — озоном. Его свойства были подробно исследованы британским метеорологом Дж. Б. Добсоном , который разработал простой спектрофотометр ( Добсонметр ), который можно было использовать для измерения стратосферного озона с земли. Между 1928 и 1958 годами Добсон создал всемирную сеть станций мониторинга озона, которые продолжают работать по сей день. В его честь названа « единица Добсона », удобный измеритель количества озона в воздухе.

Озоновый слой поглощает от 97 до 99 процентов от средней частоты ультрафиолетового света Солнца (примерно от 200 нм до 315 нм длины волны ), которые в противном случае было бы потенциально повредить открытые формы жизни вблизи поверхности.

В 1976 году атмосферные исследования показали, что озоновый слой разрушается химическими веществами, выделяемыми промышленностью, в основном хлорфторуглеродами (ХФУ). Опасения по поводу того, что усиление УФ-излучения из-за истощения озонового слоя угрожает жизни на Земле, включая рост рака кожи у людей и другие экологические проблемы, привели к запрету на химические вещества, и последние данные свидетельствуют о том, что разрушение озонового слоя замедлилось или остановилось. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций объявила 16 сентября Международным днем охраны озонового слоя .

На Венере также есть тонкий озоновый слой на высоте 100 километров над поверхностью планеты.

СОДЕРЖАНИЕ

Источники

Фотохимические механизмы образования озонового слоя были открыты британским физиком Сиднеем Чепменом в 1930 году. Озон в стратосфере Земли создается ультрафиолетовым светом, падающим на обычные молекулы кислорода , содержащие два атома кислорода (O 2 ), разделяя их на отдельные атомы кислорода. (атомарный кислород); атомарный кислород затем соединяется с неразрушенным O 2 с образованием озона O 3 . Молекула озона нестабильна (хотя в стратосфере и долгожительна), и когда ультрафиолетовый свет попадает в озон, она распадается на молекулу O 2 и отдельный атом кислорода, продолжающийся процесс, называемый циклом озон-кислород . Химически это можно описать как:

2O>>>»> О 2 + час ν ⟶ УФ 2 О <\ displaystyle <\ ce

Около 90 процентов озона в атмосфере содержится в стратосфере. Концентрации озона являются наибольшими на расстоянии примерно от 20 до 40 километров (от 66 000 до 131 000 футов), где они колеблются от 2 до 8 частей на миллион. Если все озона были сжаты до давления воздуха на уровне моря, было бы только 3 мм ( 1 / 8 дюйма) толщиной.

Ультрафиолетовый свет

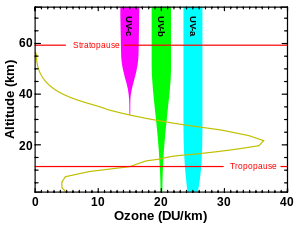

Хотя концентрация озона в озоновом слое очень мала, он жизненно важен для жизни, поскольку поглощает биологически вредное ультрафиолетовое (УФ) излучение, исходящее от солнца. Очень короткое или вакуумное УФ (10–100 нм) экранируется азотом. УФ-излучение, способное проникать через азот, делится на три категории в зависимости от длины волны; они обозначаются как УФ-А (400–315 нм), УФ-В (315–280 нм) и УФ-С (280–100 нм).

УФ-С, который очень вреден для всех живых существ, полностью экранируется комбинацией дикислорода ( около 200 нм) на высоте примерно 35 километров (115 000 футов). УФ-В излучение может быть вредным для кожи и является основной причиной солнечных ожогов ; чрезмерное воздействие также может вызвать катаракту, подавление иммунной системы и генетические повреждения, приводящие к таким проблемам, как рак кожи . Озоновый слой (который поглощает примерно от 200 до 310 нм с максимальным поглощением примерно при 250 нм) очень эффективно экранирует УФ-B; для излучения с длиной волны 290 нм интенсивность в верхней части атмосферы в 350 миллионов раз выше, чем у поверхности Земли. Тем не менее, некоторые УФ-B, в частности , в его длинной волны, достигает поверхности, и имеет важное значение для производства кожи с витамином D .

Озон прозрачен для большинства УФ-А, поэтому большая часть этого длинноволнового УФ-излучения достигает поверхности и составляет большую часть УФ-излучения, достигающего Земли. Этот тип УФ-излучения значительно менее вреден для ДНК , хотя потенциально может вызвать физическое повреждение, преждевременное старение кожи, косвенные генетические повреждения и рак кожи.

Распространение в стратосфере

Толщина озонового слоя варьируется во всем мире и обычно тоньше у экватора и толще у полюсов. Толщина относится к тому, сколько озона содержится в столбце над данной областью, и изменяется от сезона к сезону. Причины этих изменений связаны с атмосферной циркуляцией и солнечной интенсивностью.

Большая часть озона образуется в тропиках и переносится к полюсам за счет стратосферных ветров. В северном полушарии эти модели, известные как циркуляция Брюера-Добсона , делают озоновый слой самым толстым весной и самым тонким осенью. Когда озон образуется под действием солнечного УФ-излучения в тропиках, это происходит за счет циркуляции, поднимающей бедный озоном воздух из тропосферы в стратосферу, где солнце фотолизирует молекулы кислорода и превращает их в озон. Затем богатый озоном воздух переносится в более высокие широты и опускается в нижние слои атмосферы.

Исследования показали, что уровни озона в Соединенных Штатах самые высокие в весенние месяцы апреля и мая и самые низкие в октябре. В то время как общее количество озона увеличивается по мере продвижения от тропиков к более высоким широтам, его концентрации выше в высоких северных широтах, чем в высоких южных широтах, при этом весенние столбы озона в высоких северных широтах иногда превышают 600 ЕД и составляют в среднем 450 ЕД, тогда как 400 ЕД составляли обычный максимум в Антарктике перед антропогенным истощением озонового слоя. Эта разница возникла естественным образом из-за более слабого полярного вихря и более сильной циркуляции Брюера-Добсона в северном полушарии из-за больших горных хребтов этого полушария и больших контрастов между температурами суши и океана. Разница между высокими северными и южными широтами увеличилась с 1970-х годов из-за явления озоновой дыры . Наибольшее количество озона обнаруживается над Арктикой в весенние месяцы марта и апреля, но самые низкие количества озона в Антарктике наблюдаются в летние месяцы в сентябре и октябре.

Истощение

Озоновый слой может быть истощен катализаторами свободных радикалов, включая оксид азота (NO), закись азота (N 2 O), гидроксил (OH), атомарный хлор (Cl) и атомарный бром (Br). Несмотря на то, что существуют естественные источники для всех этих видов , концентрации хлора и брома заметно увеличились в последние десятилетия из-за высвобождения больших количеств техногенных галогенорганических соединений, особенно хлорфторуглеродов (ХФУ) и бромфторуглеродов . Эти высокостабильные соединения способны пережить подъем в стратосферу , где радикалы Cl и Br высвобождаются под действием ультрафиолетового света. Тогда каждый радикал может инициировать и катализировать цепную реакцию, способную расщепить более 100 000 молекул озона. К 2009 году закись азота была самым крупным озоноразрушающим веществом (ОРВ), выбрасываемым в результате деятельности человека.

Распад озона в стратосфере приводит к снижению поглощения ультрафиолетового излучения. Следовательно, непоглощенное и опасное ультрафиолетовое излучение может достигать поверхности Земли с большей интенсивностью. С конца 1970-х годов уровень озона в мире снизился в среднем на 4 процента. Приблизительно для 5 процентов поверхности Земли, вокруг северного и южного полюсов, наблюдаются гораздо более значительные сезонные спады, которые описываются как «озоновые дыры». Об открытии ежегодного истощения озона над Антарктикой впервые объявили Джо Фарман , Брайан Гардинер и Джонатан Шанклин в статье, опубликованной в Nature 16 мая 1985 года.

Регулирование

Чтобы поддержать успешные попытки регулирования, случай с озоном был доведен до сведения непрофессионалов «с помощью простых для понимания связующих метафор, заимствованных из популярной культуры» и связанных с «непосредственными рисками, имеющими значение для повседневной жизни». Конкретные метафоры, использованные в дискуссии (озоновый щит, озоновая дыра), оказались весьма полезными, и, по сравнению с глобальным изменением климата, случай с озоном в большей степени рассматривался как «горячая проблема» и неминуемый риск. Миряне опасались истощения озонового слоя и риска рака кожи.

В 1978 году в США, Канаде и Норвегии были введены запреты на использование аэрозольных баллончиков , содержащих ХФУ, которые наносят ущерб озоновому слою. Европейское сообщество отклонило аналогичное предложение сделать то же самое. В США хлорфторуглероды продолжали использоваться в других целях, таких как охлаждение и промышленная очистка, до тех пор, пока в 1985 году не была обнаружена озоновая дыра в Антарктике. После переговоров по международному договору ( Монреальский протокол ) производство ХФУ было ограничено 1986 годом. уровни с обязательствами по долгосрочному снижению. Это позволило осуществить поэтапное внедрение на десять лет для развивающихся стран (как указано в статье 5 протокола). С тех пор в договор были внесены поправки, запрещающие производство ХФУ после 1995 года в развитых странах, а затем и в развивающихся странах. Сегодня договор подписали все 197 стран мира. Начиная с 1 января 1996 года, только переработанные и складированные ХФУ были доступны для использования в развитых странах, таких как США. Этот поэтапный отказ от производства стал возможен благодаря усилиям по обеспечению наличия химических веществ и технологий-заменителей для всех видов использования ОРВ.

2 августа 2003 года ученые объявили, что глобальное истощение озонового слоя может замедляться из-за международного регулирования озоноразрушающих веществ. В исследовании, организованном Американским геофизическим союзом , три спутника и три наземные станции подтвердили, что темпы разрушения озонового слоя в верхних слоях атмосферы значительно замедлились в течение предыдущего десятилетия. Можно ожидать, что некоторые разрушения будут продолжаться из-за использования ОРВ странами, которые не запретили их, а также из-за газов, которые уже находятся в стратосфере. Некоторые ОРВ, включая ХФУ, имеют очень длительный срок службы в атмосфере, от 50 до более 100 лет. Было подсчитано, что к середине 21 века озоновый слой восстановится до уровней 1980 года. Постепенная тенденция к «исцелению» наблюдалась в 2016 году.

Соединения, содержащие связи C – H (такие как гидрохлорфторуглероды или ГХФУ), были разработаны для замены CFC в определенных областях применения. Эти замещающие соединения более реакционноспособны и с меньшей вероятностью выживут в атмосфере достаточно долго, чтобы достичь стратосферы, где они могут повлиять на озоновый слой. Будучи менее вредными, чем ХФУ, ГХФУ могут оказывать негативное влияние на озоновый слой, поэтому они также постепенно сокращаются. Они, в свою очередь, заменяются гидрофторуглеродами (ГФУ) и другими соединениями, которые вообще не разрушают стратосферный озон.

Остаточные эффекты ХФУ, накапливающиеся в атмосфере, приводят к градиенту концентрации между атмосферой и океаном. Это галогенорганическое соединение способно растворяться в поверхностных водах океана и действовать как зависящий от времени индикатор . Этот индикатор помогает ученым изучать циркуляцию океана, отслеживая биологические, физические и химические пути.

Значение для астрономии

Поскольку озон в атмосфере не позволяет наиболее энергичному ультрафиолетовому излучению достигать поверхности Земли, астрономические данные в этих длинах волн необходимо собирать со спутников, вращающихся над атмосферой и озоновым слоем. Большая часть света молодых горячих звезд находится в ультрафиолетовом диапазоне, поэтому изучение этих длин волн важно для изучения происхождения галактик. Galaxy Evolution Explorer, GALEX , — это орбитальный ультрафиолетовый космический телескоп, запущенный 28 апреля 2003 года и проработавший до начала 2012 года.

Это изображение туманности Петля Лебедя с помощью GALEX не могло быть получено с поверхности Земли, потому что озоновый слой блокирует ультрафиолетовое излучение, излучаемое туманностью.

Источник