Соль (римская мифология) — Sol (Roman mythology)

- возлияние

- жертва

- вотум

- храмы

- фестивали

- Люди

- похороны

- Императорский культ

- мистические религии

- Понтификсы

- Augures

- Вестейлы

- Фламины

- Fetiales

- Эпулоны

- Fratres Arvales

- Список римских божеств

- Двенадцать главных богов

- Капитолийская триада

- Авентинская триада

- боги подземного мира

- Indigitamenta

- Боже Юлий

- Божественный Август

- Словарь древнеримской религии

- Римская мифология

- Древнегреческая религия

- Этрусская религия

- Галло-римская религия

- Interpretatio graeca

- Упадок греко-римского политеизма

Сол — олицетворение Солнца и бога в древнеримской религии . Долгое время считалось, что в Риме на самом деле было два разных последовательных бога солнца : первый, Sol Indiges, считался неважным и вообще исчез в ранний период. Ученые утверждали, что только в поздней Римской империи с прибытием в Рим сирийского Sol Invictus , возможно, под влиянием митраистских мистерий , солярный культ вновь появился . Недавние публикации подвергли сомнению представление о двух разных богах Солнца в Риме, указав на многочисленные свидетельства преемственности культа Солнца и отсутствие какой-либо четкой дифференциации — ни по названию, ни по изображению — между «ранним» и «поздним». «Римский бог солнца.

СОДЕРЖАНИЕ

Этимология

Латинское соль для « Солнца », как полагают, происходит из протоиндоевропейского языка , как продолжение гетероклитического * Seh 2 ul- / * Sh 2 -en- , и, таким образом, связано с другими солнечными божествами в других индоевропейских странах. европейские Языки : германское Соль , санскрит Сурья , греческий Helios , литовский Сауле . Также сравните латинский sol с этрусским usil . Сегодня соль (или ее вариации, такие как итальянская подошва или французская солей ) по-прежнему является основным словом для обозначения «солнца» в романских языках .

В Римской республике

Согласно римским источникам, поклонение Солнцу было введено Титом Татием вскоре после основания Рима. В Вергилии он является дедушкой Латина , сына дочери Сола Цирцеи, которая жила недалеко от Рима в Монте-Чирчео. Святыня Сол стояла на берегу Нумиция, недалеко от многих важных святынь ранней латинской религии.

В Риме у Соля был «старый» храм в Большом цирке, согласно Тациту (56–117 гг. Н. Э.), И этот храм оставался важным в первые три века н. Э. На Квиринале был также старый храм Сола , где 9 августа Сол Индигес приносили ежегодное жертвоприношение в ознаменование победы Цезаря при Фарсале (48 г. до н. Э.). В римских ритуальных календарях или фасти также упоминается праздник Sol Indiges 11 декабря и жертвоприношение Sol и Luna 28 августа. Традиционно ученые считали Sol Indiges более ранней, более аграрной формой, в которой был римский бог Сол. поклонялись и считали его очень отличным от покойного римского Sol Invictus, которое, как они считали, было преимущественно сирийским божеством. Однако ни эпитет «индиги» (который вышел из употребления через некоторое время после Цезаря), ни эпитет «инвиктус» не используются с какой-либо последовательностью, что делает невозможным различие между ними.

Sol Invictus

Сол Инвиктус (английский переводится как «Непокоренное Солнце») долгое время считался поддерживаемым иностранным государством богом солнца, привезенным из Эмесы или Пальмиры в Сирии императором Аврелианом в 274 году и затмившим по важности другие восточные культы, вплоть до отмены культа. классическая римская религия под Феодосием I . Однако доказательства этого в лучшем случае скудны, и представление о том, что Аврелиан ввел новый культ солнца, игнорирует многочисленные свидетельства на монетах, изображениях, надписях и в других источниках о сильном присутствии бога солнца в Риме повсюду. имперский период. Тертуллиан (умер в 220 г. н.э.) пишет, что Большой цирк был посвящен в первую очередь Солнцу. Во время правления Аврелиана была основана новая коллегия понтификов Сола.

Существует некоторая дискуссия о значении даты 21 декабря для культа Солнца. Согласно единственному, позднему источнику, 21 декабря римляне устроили фестиваль Dies Natalis Invicti , «день рождения непокоренного». Большинство ученых предполагают, что имелся в виду Sol Invictus, хотя наш источник об этом фестивале не говорит об этом прямо. 25 декабря обычно указывалось как дата зимнего солнцестояния с первым заметным удлинением светового дня. Были фестивали и в другие дни декабря, включая 11-е (упомянутое выше), а также август. Гордон отмечает, что ни один из этих фестивалей не связан с астрономическими событиями. Когда был учрежден фестиваль 25 декабря, неясно, поэтому трудно оценить, какое влияние (если таковое имело место) он оказал на установление Рождества .

На протяжении 4-го века культ Сола продолжал поддерживаться высокопоставленными понтификами, в том числе знаменитым Веттием Агорием Претекстатом .

Связь с императорами

По мере того, как Культ Солнца рос, и Сол перенимал атрибуты других божеств, он стал использоваться как способ демонстрации имперской власти. Корона излучает показано на портреты некоторых императора на монетах , отчеканенных в 3 — м веке был связан с Солнцем, и , возможно, под влиянием ранее изображением Александра Македонского . Монеты, отчеканенные в 4 веке, изображают Соль на одной стороне. Константин I носил «лучистую корону», хотя некоторые утверждают, что она была предназначена для изображения « Святых Гвоздей », а не Солнца.

Отождествление с другими божествами

Греческая ассимиляция Аполлона и Гелиоса уже установилась в Риме к концу республики.

Различные римские философы размышляли о природе солнца, но не пришли к единому мнению. Типичный пример — Нигидий , ученый I века до н. Э. Его работы не сохранились, но, написав пять веков спустя, Макробиус сообщает, что Нигидиус утверждал, что Сол должен быть отождествлен с Янусом и что у него есть двойник, Яна , которая была Луной . Таким образом, они должны были считаться высшими из богов, приносившими свои жертвы раньше всех остальных. Такие предположения, по-видимому, были ограничены эрудированной элитой и не повлияли на хорошо засвидетельствованный культ Сола как независимого божества: ни в одном древнем источнике, кроме Макробиуса, не упоминается приравнивание Сола к Янусу.

Связь с Митрой

Сол много раз появляется в изображениях Митры, таких как Тавроктония Митры, убивающего быка и смотрящего на Сола через плечо. В других сценах они появляются вместе, когда Митра поднимается за колесницей Сола, пожимает руки и в некоторых изображениях Солнца преклоняет колени перед Митрой. Митра был известен как Sol Invictus, хотя Сол — отдельное божество, парадоксальные отношения, в которых они являются друг другом, но отдельными. Это отдельные божества, но из-за некоторого сходства между ними может быть создана связь, которая может привести к тому, что одно будет преобладать над другим.

Источник

Олицетворение солнца у Западных славян — Ясонь

Олицетворение солнца у Западных славян. Ясонь.

Между западными славянами бог солнца известен был у чехов и родственных им словаков и моравов, под именем ЯСОНЬ или ХАСОНЬ (Gason – Jason, или Chasonn). Гасни (-Ясни) — Gasny (-jasny), no словарю Юнгмана, значит светлый, белый; w gasny den = bjledne; Gason, Chason = Phoebus.– Длугош, а за ним Бельский и др. называют верховного бога древних Поляков, соответствующего Юпитеру, именем Jessа. То же имя встречаем у Прокоша, в числе второстепенных богов. – Польские летописцы, без сомнения, принимали leccy за Юпитера — бога света, каковым признавался у римлян «светящий Юпитер» – Jupiter lucetius, Diespiter, Другими словами ясный, светлый, белый Юпитер или Белбог, Солнечный бог, слившийся с образом верховного небесного бога. [Jungmann. Slown. n, 571, 793].

Отсюда заключаем, что имя Ясонь соответствует ясному, белому богу — Белбогу. О природе и свойствах этого бога мы в древних памятниках сведений не находим и должны судить о нём 1) по смыслу, заключающемуся в характерном его имени, и 2) по позднейшим о нём преданиям. Судя по имени, нетрудно узнать в нём известного всем славянам западным и восточным Белбога. По позднейшим преданиям – он бог солнца, соответствующий Фебу. Странский (De republ. Bohem. с. 6) называет его, как бога солнца, впереди всех прочих богов, как наиболее важного. Стредовский также признает его за бога солнца.

Эти свидетельства подтверждаются весьма большим числом происходящих от имени «Iасонь» или «Iесень» (= Iесса) названий местностей, особенно в Моравии и Венгрии, также в Богемии, Галиции и в юго-западных славянских землях: Хорватии, Славонии, Военной границе, Штирии и Крайне; немало подобных же названий встречаем и в Силезии, Саксонии, Пруссии и вообще на балтийском побережье.

Такая необыкновенная распространенность имени «Ясонь» в географических названиях всей западной и юго-западной полосы славянских земель несомненно свидетельствует о необыкновенной, во всей этой полосе, распространенности бога Ясоня или Белбога. Вот эти названия, встречающиеся в географических словарях Гофмана, Головацкого, Сабляра и др.: в Моравии: Jasena, Jasenitz (2 селения этого имени), Jasenka, Jasnik, Jassinov (2 селен.), Jassnitz, Jassenitz, Jessenitz, Iессеницкие горы (часть Судетов); в Венгрии: Jassenica, Jassenova, Jassenove, Jassenovo, Jassenovszka, Jassinje, Jessen, Jessenovecz; в Богемии: Jasena, Jesen, Jeseney, Gross-Jesenik, Jesenitz (4 селен, этого им.); в Австрийских Альпах: Jassinggraben; в Далмации, Словении, Хорватии и в Словенско-Хорватской военной границе: Jasen, Jasenak, Jasenas, Jasenice, Jasenik, Jasenovac (города и селения в разных местах), Jasenovaca (Mala и Velika), Jesenica или Jasenica (4 селен.), Jesenje dolnje, Jesenje gornje (3 селен.), Jesenovec (2 селен.), Jesenovica; в Штирии, Крайне и Истрии: Jasnitzhal, Jasounik, Jassen, Jassing, Jassingau, Jassnitzthal, Jessenitz (Ober – и Unter-), Jesseniza, Jessenow, Jessenovaraun, Jessenoverth, Jessenowig; в Сербии p. Јасена и Јасеницкий уезд; в Галиции: Jasianow, Jasien (3 сел. этого им.), Jasiena, Jasienica (6 сел. этого им.), Jasianna, Jasienow, Jaseniszcze; затем на севере, в Силезии, Пруссии, Саксонии и Мекленбург-Шверинском герцогстве: Jasenitz (2 селен.), Jasnowitz, Jassen (2 селен.), Jassewe, Jassewitz и Neu-Jassewitz, Jassonka, Jassow (2 селен.), Jaszienietz (Alt – и Neu-), Jasziniec, Jessen (3 селен, в Пруссии, 5 – в Саксонии), Jesznitz (1 селен, в Ангальт-Дессау, 2, Пруссии, 2 – в Саксонии)[Hoffmann. Enc. d. Erdk. 1139, 1140, 1154, 1155. – Головацкий. Геогр. слов. 112, 370. – Sabljar. Miestop. rjecn. 157, 158, 161. – Masselin. Diet. univ. d. Geogr. 661, 668. – Baedecker. Sudbaiern etc. 362.].

По словам польской сказки, Солнце ездит в алмазной двухколесной колеснице, на двенадцати сивках-златогривках. В словацкой сказке рассказывается о коне с солнцем во лбу: где вели коня, от него разливался такой свет, как будто бы стоял прекрасный день; а там, откуда он удалялся, все погружалось в густой мрак. [Афанасьев. Поэтические воззрения славян на природу I, 605, 606].

Представление солнца оком бога известно из древнейших времен. Веды называют солнце оком Митры и Варуны, Авеста – оком Агурамазды. Конь, или даже одна конская голова как олицетворение быстроты, с которою распространяются лучи света, уже в Ведах служили первоначальной зооморфической формой утреннего или весеннего солнца. Конь с солнцем во лбу, очевидно, есть олицетворение бога солнца. Мы встретим ниже подобное же представление бога солнца, в виде коня, и у восточных славян.

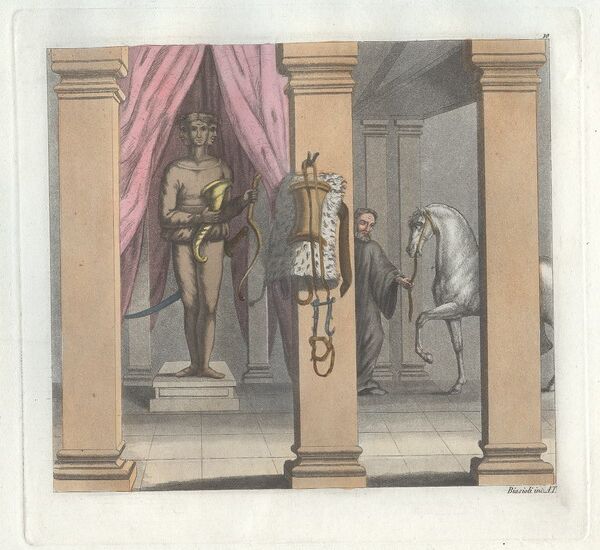

У скифов солнце представлялось светлым конем, который быстро пробегает небесные пространства, разливая из своих глаз, ноздрей, с блестящей гривы и такого же хвоста, свет и тепло. [Афанасьев. Поэтические воззрения славян на природу I, 607]. – Римские монеты с изображением головы Марса на обороте иногда представляют конскую голову или скачущего коня. – В честь Марса, в Риме, на октябрьском годовом празднестве, приносился в жертву конь, одержавший победу по бегу на Марсовом поле. [Preller. Röm. Myth. I, 366.Montfancon. L’ant. Expl. I. PI. LXVII, 7, 8].

Имеет основание предполагать, что в среде западных и юго-западных славян распространено было чествование фракийско-фригийского солнечного бога Сабация или Сабадия («Сварожич»), также почитание Тура и Лада, о которых будет речь ниже.

Гораздо более обстоятельные и подробные сведения сохранились о божественных олицетворениях солнца у балтийских славян. О почитании ими бога Ясоня никаких указаний не имеем, кроме, разве, нескольких названий местностей, свидетельствующих, что имя это не совсем было чуждо слуху балтийских славян, таковы, например, Jassenitz близ Штетина, Jassenitz близ Гагенова, Jessenitz и Jessen близ Дессау, также близ Виттенберга, Jessenitz близ Любтена и т.д. [Beyer. Die Hauptgotth. d. Westwend. 160]

Редаряне поклонялись истукану СВАРОЖИЧА. О том, что имя этого бога действительно было Сварожич (Zuarasici, а не Luarasici, как ошибочно прежде читали его имя у Титмара), ныне, после того, как оно засвидетельствовано и письмом Брунона к императору Генриху II, около 1008 г. («Zuarasiz [или Zuarasi] diabolus»), не может быть сомнения [Jagič. Myth. Skizz. I, 412,-Krek. Einl. in d. Sl. Lit. 105, пр. 2].

Сварожич, по словам Титмара, между многочисленными идолами, стоявшими в Ретрском храме, пользовался наибольшим почётом. Ему, без сомнения, как главному богу, был посвящен содержавшийся при храме белый конь, по ходу которого жрецы храма, описанным выше способом, гадали и узнавали волю божества. В связи с вещею природою бога солнца (Сварожича) находилось и предание, по которому, когда грозила разразиться продолжительная междоусобная война, из моря, на берегу которого стоял названный храм, выходил громадный вепрь с белыми, блестящими клыками и катался по тонкому берегу, при ужасном сотрясении почвы.

– Богу солнца не только у азиатских ариев, но и у греков, посвящены были кони именно белой масти. Ему же у пелазгов и греков посвящались и кабаны: так, например, Агамемнон и Ахиллес, при заключении примирения, принесли в жертву кабана в честь Зевса и Гелиоса (Ил. XIX, 196 и сл.); Павсаний упоминает о зубах кабана, хранившихся в храме Аполлона, также о жертвоприношении кабана Аполлону, – оба случая в Аркадии, древнем местопребывании пелазгов (VIII, 24, 38). Включение кабана в культ бога солнца, вероятно, связано с древним иранским преданием о страшном кабане, в образе которого божественный герой Верефрагна, победитель злого духа Верефры, открывал проезд бога солнца Митры. [Chron. VI, 17.].

Истуканы богов Ретрского храма, в том числе вероятно и истукан главного бога – Сварожича, были одеты в шлемы и латы и имели, следовательно, воинственный характер, что совершенно естественно именно по отношению к богу солнца, с древнейших времен у большинства арийских народов представлявшегося воинственным божеством, победоносным поборником тьмы и злых духов. Воинственный характер Сварожича доказывается и тем, что в святилище, где он играл первенствующую роль, хранились и знамена, которые выносились из храма только при выступлении в поход.

Необходимо опять сделать небольшое отступление.

Фаминцын А. С. Божества древних славян. IV. Система славянской мифологии. А. БОЖЕСТВА НЕБЕСНЫЕ. 3. Олицетворения солнца. Западные славяне.

Источник

➤ Adblockdetector