Какими методами определяют период вращения солнца наблюдением за перемещением солнечных пятен

Методы определения вращения Солнца

Определить скорость вращения Солнца — это значит узнать на наблюдений, с какой скоростью вращаются различные слои Солнца, детали и образования на его поверхности. Обычно скорость вращения выражается в угловой мере (градус/сутки) и линейной (км/сек). Употребляют понятие периода вращения, приводя количество суток, в течение которого Солнце совершает полный оборот.

Длительные и трудоемкие наблюдения завершались обычно выводом эмпирических формул, описывающих зависимость угловой скорости от гелиографической широты. Наиболее известной и распространенной до сих пор является формула, имеющая вид

ω (φ) = А + В sin 2 φ, (1)

где φ — гелиографическая широта; А — значение экваториальной скорости вращения Солнца; В — коэффициент, определяющий, как быстро убывает с ростом широты угловая скорость вращения, т. е. он является мерой дифференциальности вращения. Эта формула была впервые получена французским астрономом Фаем и носит его имя. Коэффициенты А и В могут быть различными для разных образований солнечной атмосферы, по которым определяется скорость вращения Солнца. Даже для одних и тех же образований, например, солнечных пятен, значения коэффициентов в формуле Фая будут отличаться, если использованы различные временные ряды наблюдений.

В этой главе авторы не ставят своей целью проследить в хронологическом порядке за развитием исследований вращения Солнца. Хотелось бы посвятить ее в основном следующим вопросам.

- Краткое описание существующих методов определения скорости вращения Солнца.

- Солнечное вращение — один из самых важных вопросов гелиофизики, который следует разбить на две части, а именно:

- а) вращение «среднего» Солнца в сравнении с вращением звезд класса G и со звездами других классов;

- б) вращение Солнца на различных широтах и глубинах согласно результатам наблюдений, имеющихся в распоряжении исследователей в настоящее время.

- Почему вращению Солнца придается такой интерес и какое влияние оно оказывает на солнечные явления, на процессы, происходящие в атмосфере Солнца, и основы физических теорий.

- Как объяснить вращение Солнца? Этот вопрос также нужно разделить на две части:

- а) каковы теории эволюции углового момента для звезд, в основном, и для Солнца, в частности (учитывая быстровращающиеся ядра)?

- б) каковы теории дифференциального вращения Солнца в настоящее время?

Существует много способов исследования вращения Солнца. Все они сводятся к двум основным методам его измерения:

1) по смещению со временем различных образований солнечной атмосферы (трассеров), таких, как солнечные пятна, факелы, волокна, крупно- и мелкомасштабные магнитные поля, образования в зеленой и электронной коронах, проявления в радиоизлучении и т. д.;

2) по доплеровским сдвигам отдельных спектральных линий в спектре Солнца в различных точках диска или его края (лимба). Этот метод называется спектральным. Информация, полученная из наблюдения трассеров, может быть проанализирована также двумя различными путями, а именно:

а) вычислением ежедневных смещений отдельных образований на солнечном диске;

б) статистическим анализом серии временных данных.

При использовании первого способа можно получить непосредственно угловую скорость, второго — объяснить основные периоды вращения Солнца для различных широт. Во всех этих методах есть свои достоинства и недостатки. Например, большие трудности возникают при определении скорости вращения по трассерам, так как скорости вращения и вид кривой дифференциального вращения зависят от вида трассера. Предполагается, что они связаны с подповерхностными слоями, которые вращаются с большей скоростью. Таким образом, трассеры не обязательно отражают движение того слоя атмосферы Солнца, которому они принадлежат. К этому следует добавить, что все образования солнечной атмосферы имеют тенденцию менять свою форму и вообще разрушаться со временем, что неизбежно отражается на значении искомой величины.

Спектральный метод, дающий линейную скорость вращения, имеет свои недостатки, в основном методического и технического характера.

Источник

Какими методами определяют период вращения солнца наблюдением за перемещением солнечных пятен

Методы определения вращения Солнца

Определить скорость вращения Солнца — это значит узнать на наблюдений, с какой скоростью вращаются различные слои Солнца, детали и образования на его поверхности. Обычно скорость вращения выражается в угловой мере (градус/сутки) и линейной (км/сек). Употребляют понятие периода вращения, приводя количество суток, в течение которого Солнце совершает полный оборот.

Длительные и трудоемкие наблюдения завершались обычно выводом эмпирических формул, описывающих зависимость угловой скорости от гелиографической широты. Наиболее известной и распространенной до сих пор является формула, имеющая вид

ω (φ) = А + В sin 2 φ, (1)

где φ — гелиографическая широта; А — значение экваториальной скорости вращения Солнца; В — коэффициент, определяющий, как быстро убывает с ростом широты угловая скорость вращения, т. е. он является мерой дифференциальности вращения. Эта формула была впервые получена французским астрономом Фаем и носит его имя. Коэффициенты А и В могут быть различными для разных образований солнечной атмосферы, по которым определяется скорость вращения Солнца. Даже для одних и тех же образований, например, солнечных пятен, значения коэффициентов в формуле Фая будут отличаться, если использованы различные временные ряды наблюдений.

В этой главе авторы не ставят своей целью проследить в хронологическом порядке за развитием исследований вращения Солнца. Хотелось бы посвятить ее в основном следующим вопросам.

- Краткое описание существующих методов определения скорости вращения Солнца.

- Солнечное вращение — один из самых важных вопросов гелиофизики, который следует разбить на две части, а именно:

- а) вращение «среднего» Солнца в сравнении с вращением звезд класса G и со звездами других классов;

- б) вращение Солнца на различных широтах и глубинах согласно результатам наблюдений, имеющихся в распоряжении исследователей в настоящее время.

- Почему вращению Солнца придается такой интерес и какое влияние оно оказывает на солнечные явления, на процессы, происходящие в атмосфере Солнца, и основы физических теорий.

- Как объяснить вращение Солнца? Этот вопрос также нужно разделить на две части:

- а) каковы теории эволюции углового момента для звезд, в основном, и для Солнца, в частности (учитывая быстровращающиеся ядра)?

- б) каковы теории дифференциального вращения Солнца в настоящее время?

Существует много способов исследования вращения Солнца. Все они сводятся к двум основным методам его измерения:

1) по смещению со временем различных образований солнечной атмосферы (трассеров), таких, как солнечные пятна, факелы, волокна, крупно- и мелкомасштабные магнитные поля, образования в зеленой и электронной коронах, проявления в радиоизлучении и т. д.;

2) по доплеровским сдвигам отдельных спектральных линий в спектре Солнца в различных точках диска или его края (лимба). Этот метод называется спектральным. Информация, полученная из наблюдения трассеров, может быть проанализирована также двумя различными путями, а именно:

а) вычислением ежедневных смещений отдельных образований на солнечном диске;

б) статистическим анализом серии временных данных.

При использовании первого способа можно получить непосредственно угловую скорость, второго — объяснить основные периоды вращения Солнца для различных широт. Во всех этих методах есть свои достоинства и недостатки. Например, большие трудности возникают при определении скорости вращения по трассерам, так как скорости вращения и вид кривой дифференциального вращения зависят от вида трассера. Предполагается, что они связаны с подповерхностными слоями, которые вращаются с большей скоростью. Таким образом, трассеры не обязательно отражают движение того слоя атмосферы Солнца, которому они принадлежат. К этому следует добавить, что все образования солнечной атмосферы имеют тенденцию менять свою форму и вообще разрушаться со временем, что неизбежно отражается на значении искомой величины.

Спектральный метод, дающий линейную скорость вращения, имеет свои недостатки, в основном методического и технического характера.

Источник

Какими методами определяют период вращения солнца наблюдением за перемещением солнечных пятен

Вращение Солнца и собственные движения пятен

Выше мы говорили, что Солнце вращается вокруг своей оси, но не как твердый шар. Период его обращения различен на разных гелиографических широтах. Кроме того, вращение меняется со временем. Поэтому задача определения вращения Солнца остается всегда, актуальной. Вращение Солнца легче всего определять по времени прохождения различных образований по диску Солнца. Это называется «определение-по трассерам». Поскольку пятна, факелы, флоккулы, волокна располагаются на разных высотах над основанием фотосферы и на разных гелиографических широтах, периоды их обращения отличаются. Самое быстрое вращение на экваторе. При переходе к полюсам скорость вращения уменьшается, период обращения возрастает. С ростом высоты в атмосфере Солнца скорость вращения увеличивается.

Регулярно определяя долготу и широту долгоживущих солнечных пятен, можно определить среднюю скорость их вращения и ее изменение с широтой. При этом надо помнить, что мы наблюдаем Солнце не с неподвижной точки, а с Земли, движущейся вокруг Солнца в ту же сторону, в которую вращается и само Солнце. Поэтому для земного наблюдателя период обращения Солнца (так называемый синодический период) примерно на двое суток больше, чем период вращения Солнца относительно далеких звезд, которые можно считать неподвижными. Последний период называется сидерическим.

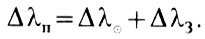

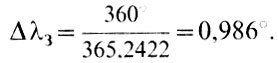

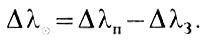

Если мы определили, что за сутки долгота пятна изменилась на угол Δλп, то сюда вошел не только угол поворота Солнца за сутки, Δλ

Так как Земля делает полный оборот в 360° вокруг Солнца за год, т. е. за 365,2422 суток, то

Зная Δλ3, можно найти угол поворота Солнца за сутки Δλ

Но по измерениям разных пятен, даже если они находятся на одной широте, скорость вращения Солнца получается разной. Дело здесь не только в ошибках измерения координат пятен, о которых мы говорили раньше. На самом деле каждое пятно, вращаясь со всей поверхностью Солнца, перемещается еще и относительно этой поверхности или. как говорят, имеет собственное движение. Скорости собственных движений пятен весьма разнообразны, достигая иногда 1° в сутки. Изучение этих движений представляет большой интерес, так как они тесно связаны с эволюцией активных областей и вспышками.

Таким образом мы пришли к тому, что из измерений координат пятен можно определить две характеристики: скорость вращения Солнца на разных широтах и собственные движения пятен. Решение первой из этих задач требует большого наблюдательного материала. А так как вращение Солнца меняется не только с широтой, но и со временем, я не советую любителям браться за ее решение. Гораздо более интересная и доступная задача — собственные движения пятен.

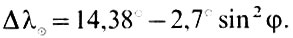

В этом случае мы можем учесть скорость вращения Солнца на разных широтах по формуле, полученной из длительных наблюдений солнечных пятен.

Эта формула дает изменение долготы пятна, расположенного на широте φ, за сутки только из-за вращения Солнца. Собственные движения пятен сюда не входят.

Задача определения собственных движений сводится к следующему. Для изучаемых пятен несколько раз в день измеряются гелиографические координаты φп и λп в моменты Тп (по всемирному времени). Находим для каждого наблюдения ΔТП=ТП-Т1, выраженное в долях суток. Затем из приведенной выше формулы для Δλ

и вычитаем его из λп, получая при этом смещение объекта по долготе

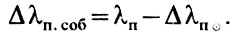

Затем строим график, у которого по оси х откладываются АХП соб, а по оси у фп. Каждый момент наблюдений одного пятна дает на этом графике точку. Соединив точки, относящиеся к соседним моментам наблюдений, получим кривую, показывающую путь пятна по поверхности Солнца. Один такой график приведен на рис. 26, где показаны собственные движения нескольких пятен за 4 дня.

Рис. 26. Собственные движения трех пятен А, В, С. Цифры означают дни наблюдений

Источник

Какими методами определяют период вращения солнца наблюдением за перемещением солнечных пятен

Определить скорость вращения Солнца — это значит узнать на наблюдений, с какой скоростью вращаются различные слои Солнца, детали и образования на его поверхности. Обычно скорость вращения выражается в угловой мере (градус/сутки) и линейной (км/сек). Употребляют понятие периода вращения, приводя количество суток, в течение которого Солнце совершает полный оборот.

Длительные и трудоемкие наблюдения завершались обычно выводом эмпирических формул, описывающих зависимость угловой скорости от гелиографической широты. Наиболее известной и распространенной до сих пор является формула, имеющая вид

ω (φ) = А + В sin 2 φ, (1)

где φ — гелиографическая широта; А — значение экваториальной скорости вращения Солнца; В — коэффициент, определяющий, как быстро убывает с ростом широты угловая скорость вращения, т. е. он является мерой дифференциальности вращения. Эта формула была впервые получена французским астрономом Фаем и носит его имя. Коэффициенты А и В могут быть различными для разных образований солнечной атмосферы, по которым определяется скорость вращения Солнца. Даже для одних и тех же образований, например, солнечных пятен, значения коэффициентов в формуле Фая будут отличаться, если использованы различные временные ряды наблюдений.

В этой главе авторы не ставят своей целью проследить в хронологическом порядке за развитием исследований вращения Солнца. Хотелось бы посвятить ее в основном следующим вопросам.

- Краткое описание существующих методов определения скорости вращения Солнца.

- Солнечное вращение — один из самых важных вопросов гелиофизики, который следует разбить на две части, а именно:

- а) вращение «среднего» Солнца в сравнении с вращением звезд класса G и со звездами других классов;

- б) вращение Солнца на различных широтах и глубинах согласно результатам наблюдений, имеющихся в распоряжении исследователей в настоящее время.

- Почему вращению Солнца придается такой интерес и какое влияние оно оказывает на солнечные явления, на процессы, происходящие в атмосфере Солнца, и основы физических теорий.

- Как объяснить вращение Солнца? Этот вопрос также нужно разделить на две части:

- а) каковы теории эволюции углового момента для звезд, в основном, и для Солнца, в частности (учитывая быстровращающиеся ядра)?

- б) каковы теории дифференциального вращения Солнца в настоящее время?

Существует много способов исследования вращения Солнца. Все они сводятся к двум основным методам его измерения:

1) по смещению со временем различных образований солнечной атмосферы (трассеров), таких, как солнечные пятна, факелы, волокна, крупно- и мелкомасштабные магнитные поля, образования в зеленой и электронной коронах, проявления в радиоизлучении и т. д.;

2) по доплеровским сдвигам отдельных спектральных линий в спектре Солнца в различных точках диска или его края (лимба). Этот метод называется спектральным. Информация, полученная из наблюдения трассеров, может быть проанализирована также двумя различными путями, а именно:

а) вычислением ежедневных смещений отдельных образований на солнечном диске;

б) статистическим анализом серии временных данных.

При использовании первого способа можно получить непосредственно угловую скорость, второго — объяснить основные периоды вращения Солнца для различных широт. Во всех этих методах есть свои достоинства и недостатки. Например, большие трудности возникают при определении скорости вращения по трассерам, так как скорости вращения и вид кривой дифференциального вращения зависят от вида трассера. Предполагается, что они связаны с подповерхностными слоями, которые вращаются с большей скоростью. Таким образом, трассеры не обязательно отражают движение того слоя атмосферы Солнца, которому они принадлежат. К этому следует добавить, что все образования солнечной атмосферы имеют тенденцию менять свою форму и вообще разрушаться со временем, что неизбежно отражается на значении искомой величины.

Спектральный метод, дающий линейную скорость вращения, имеет свои недостатки, в основном методического и технического характера.

Источник