Строение и атмосфера Солнца. Солнечный ветер

Из чего состоит Солнце, почему мы не видим солнечную корону и что такое солнечный ветер

Солнце языком цифр

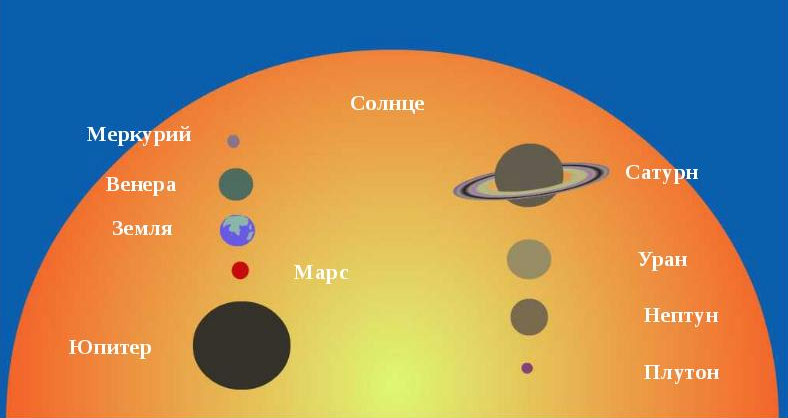

Солнце, несмотря на то, что числится по классификации звезд “желтым карликом” так велико, что нам даже сложно представить. Когда мы говорим, что масса Юпитера – это 318 масс Земли, это кажется невероятным. Но когда мы узнаем, что 99,8% массы всего вещества Солнечной системы приходится на Солнце – это просто выходит за рамки понимания.

За прошедшие годы мы немало узнали о том как устроена “наша” звезда. Хотя человечество не изобрело (и вряд ли когда-то изобретет) исследовательский зонд, способный физически приблизиться к Солнцу и взять пробы его вещества, мы итак неплохо осведомлены об его составе.

Сравнение размеров Солнца с размерами планет Солнечной системы

Знание физики и возможности спектрального анализа дают нам возможность точно сказать, из чего состоит Солнце: 70% от его массы составляет водород, 27% – гелий, другие элементы (углерод, кислород, азот, железо, магний и другие) – 2,5%.

Однако, только этой сухой статистикой наши знания, к счастью, не ограничиваются.

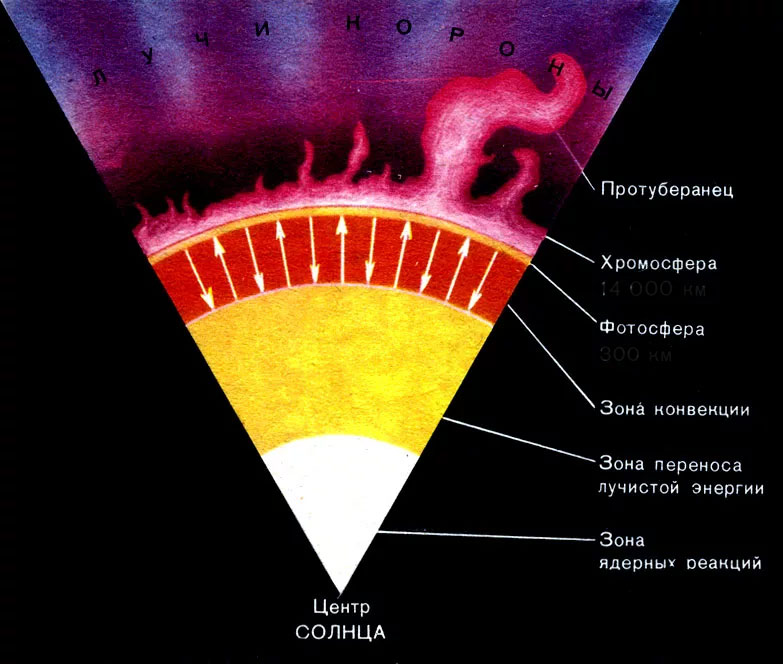

Что находится внутри Солнца

Согласно современным расчетам температура в недрах Солнца достигает 15 – 20 миллионам градусов Цельсия, плотность вещества звезды достигает 1,5 грамма на кубический сантиметр.

Источник энергии Солнца – постоянно идущая ядерная реакция, протекающая глубоко под поверхностью, благодаря которой и поддерживается высокая температуру светила. Глубоко под поверхностью Солнца водород превращается в гелий в следствии ядерной реакции с сопутствующим выделением энергии.

“Зона ядерного синтеза” Солнца называется солнечным ядром и имеет радиус примерно 150—175 тыс. км (до 25 % радиуса Солнца). Плотность вещества в солнечном ядре в 150 раз превышает плотность воды и почти в 7 раз – плотность самого плотного вещества на Земле: осмия.

Ученым известны два вида термоядерных реакций протекающих внутри звезд: водородный цикл и углеродный цикл. На Солнце преимущественно протекает водородный цикл, который можно разбить на три этапа:

- ядра водорода превращаются в ядра дейтерия (изотоп водорода)

- ядра водорода превращаются в ядра неустойчивого изотопа гелия

- продукты первой и второй реакции связываются с образованием устойчивого изотопа гелия (Гелий-4).

Каждую секунду в излучение превращаются 4,26 миллиона тонн вещества звезды, однако по сравнению с весом Солнца, даже это невероятное значение так мало, что им можно пренебречь.

Внутреннее строение недр Солнца: ядро, зона конвекции, фото и хромосфера, солнечная корона

Выход тепла из недр Солнца совершается путем поглощения электромагнитного излучения, приходящего снизу и его дальнейшего переизлучения.

Ближе к поверхности солнца излучаемая из недр энергия переносится преимущественно в зоне конвекции Солнца с помощью процесса конвекции – перемешивании вещества (теплые потоки вещества поднимаются ближе к поверхности, холодные же опускаются).

Зона конвекции залегает на глубине около 10% солнечного диаметра и доходит почти до поверхности звезды.

Атмосфера Солнца

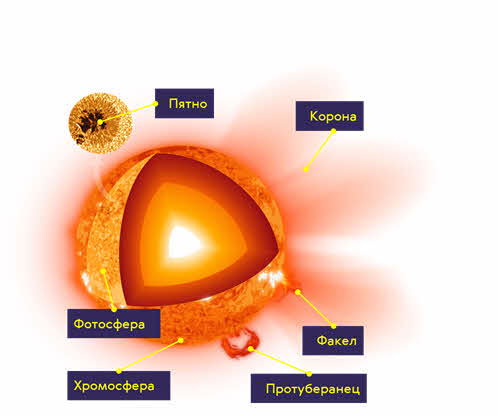

Выше зоны конвекции начинается атмосфера Солнца, в ней перенос энергии снова происходит с помощью излучения.

Фотосферой называют нижний слой солнечной атмосферы – видимую поверхность Солнца. Её толщина соответствует оптической толщине приблизительно в 2/3 единицы, а в абсолютных величинах фотосфера достигает толщины 100-400 км. Именно фотосфера является источником видимого излучения Солнца, температура составляет от 6600 К (в начале) до 4400 К (у верхнего края фотосферы).

На самом деле Солнце выглядит как идеальный круг с четкими границами только потому, что на границе фотосферы его яркость падает в 100 раз за менее чем одну секунду дуги. За счет этого края Солнечного диска заметно менее ярки нежели центр, их яркость всего 20% от яркости центра диска.

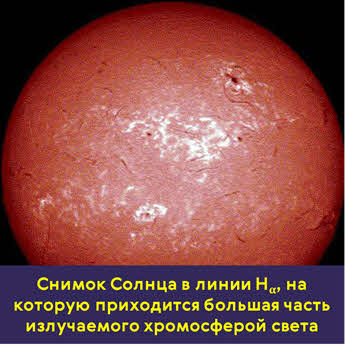

Хромосфера – второй атмосферный слой Солнца, внешняя оболочка звезды, толщиной около 2000 км, окружающая фотосферу. Температура хромосферы увеличивается с высотой от 4000 до 20 000 К. Наблюдая Солнце с Земли, мы не видим хромосферу из-за малой плотности. Её можно наблюдать только во время солнечных затмений – интенсивное красное свечение вокруг краев солнечного диска, это и есть хромосфера звезды.

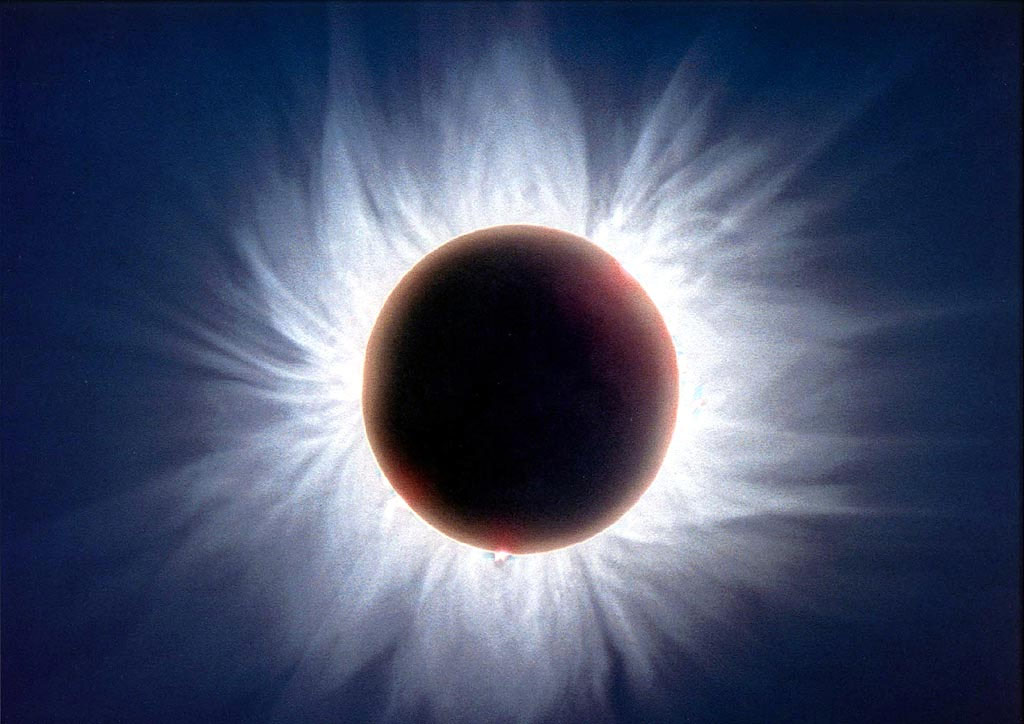

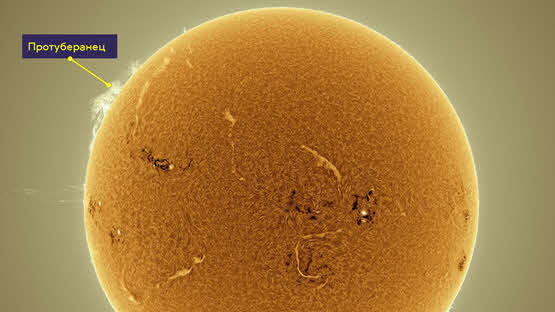

Солнечная корона – последняя внешняя оболочка солнечной атмосферы. Корона состоит из протуберанцев и энергетических извержений, исходящих и извергающихся на несколько сотен тысяч и даже более миллиона километров в пространство, образуя солнечный ветер. Средняя корональная температура составляет до 2 млн К, но может доходить и до 20 млн К. Однако, как и в случае с хромосферой – с земли солнечная корона видна только во время затмений. Слишком малая плотность вещества солнечной короны не позволяет наблюдать её в обычных условиях.

Солнечная корона во всей красе видна только по время солнечных затмений

Солнечный ветер

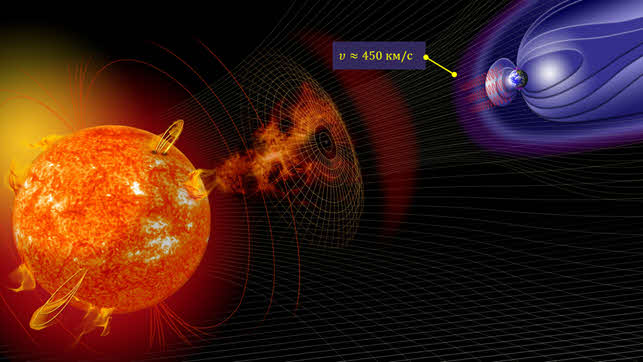

Солнечный ветер – поток заряженных частиц (протонов и электронов), испускаемых нагретыми внешними слоями атмосферы звезды, который простирается до границ нашей планетарной системы. Светило ежесекундно теряет миллионы тонн своей массы, из-за этого явления.

Около орбиты планеты Земля скорость частиц солнечного ветра достигает 400 километров в секунду (они перемещаются по нашей звездной системе со сверхзвуковой скоростью), а плотность солнечного ветра от нескольких до нескольких десятков ионизированных частиц в кубическом сантиметре.

Именно солнечный ветер нещадно “треплет” атмосферу планет, “выдувая” содержащиеся в ней газы в открытый космос, он же во многом ответственен за “хвосты” комет. Противостоять солнечному ветру Земле позволяет магнитное поле планеты, которое служит невидимой защитой от солнечного ветра и препятствует оттоку атомов атмосферы в открытый космос. При столкновении Солнечного ветра с магнитным полем планеты происходит оптическое явление, которое на Земле мы называем – полярное сияние, сопровождаемое магнитными бурями.

Впрочем, неоспорима и польза солнечного ветра – именно он “сдувает” из Солнечной системы и космическую радиацию галактического происхождения – а следовательно оберегает нашу звездную систему от внешних, галактических излучений.

Глядя на красоту полярных сияний, трудно поверить, что эти всполохи – видимый признак солнечного ветра и магнитосферы Земли

Источник

Атмосфера Солнца: фотосфера, хромосфера и корона

По всем своим параметрам атмосфера Солнца абсолютно не похожа на газовые оболочки движущихся вокруг него планет. Она начинается над зоной конвекции и продолжается бесконечно далеко в виде потоков солнечного ветра. Для атмосферы Солнца характерно слоистое строение. Атомы водорода, гелия и других элементов, переходя от нижних слоев внешней оболочки звезды к верхним, полностью ионизируются. Они формируют потоки движущейся плазмы и простираются по всей Солнечной системе и за ее пределами.

Рассмотрим детально три слоя солнечной атмосферы.

Фотосфера

Является самым ярким слоем солнечной атмосферы, из которого выходит наибольшая часть видимого излучения звезды. Ее толщина колеблется от 100 до 400 км. Именно благодаря фотосфере мы наблюдаем кажущуюся поверхность Солнца.

Это крайне разряженный слой внешней оболочки звезды. Ее давление не превышает 0,1 атм., а плотность составляет от 10 -8 до 10 -9 г/ куб. см. Состоит нижняя часть солнечной атмосферы из относительно нейтральных атомов водорода и гелия и ионизированных атомов металлов. Однако водород по мере продвижения вверх по внешней оболочке Солнца также начинает терять свои атомы.

Температура фотосферы самая низкая во всей атмосфере. У конвекционной зоны она составляет около 5,7*10 3 градусов Цельсия, а у своего края опускается до 3,7*10 3 .

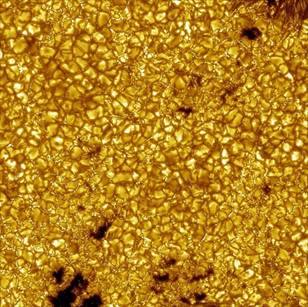

Фотосфера Солнца имеет зернистую структуру. Эти гранулы являются верхушками колонн перемешивающейся в зоне конвекции плазмы. Их диаметр в среднем равняется 1 км, а продолжительность существования не превышает 20 мин.

Хромосфера

Средний слой атмосферы Солнца имеет толщину около 15000 км. Хромосфера еще более разряжена, чем фотосфера и плотность частиц здесь не превышает 10 -13 г/ куб. см. В ее слоях водород и гелий частично подвергаются ионизации.

В нижней части хромосферы Солнца температура составляет 3500° С, а у границы с солнечной короной повышается до 19000°С. Среднее значение температуры среднего слоя солнечной атмосферы – 9700°С.

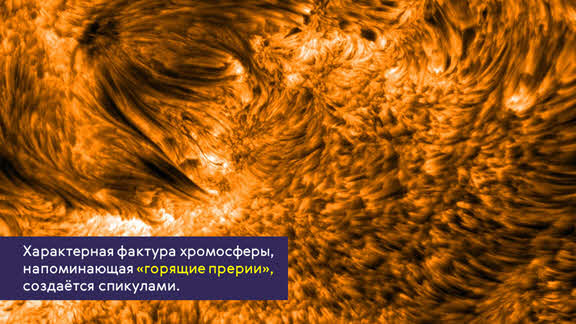

Хромосфера имеет неоднородную, зернистую структуру. Ее основу составляют спикулы – тонкие столбики плазмы диаметром до полутора километров и длиной в несколько десятков тысяч километров. Одновременно образуется до миллиона таких столбиков со средней продолжительностью жизни 10 минут. Кроме спикул средний слой содержит супергрануляции, облакоподобные флоккулы и протуберанцы.

Увидеть эту оболочку в обычных условиях невозможно из-за ее малой плотности. Хромосфера становится видимой во время полного затмения Солнца, когда фотосфера оказывается закрыта спутником Земли. Она проявляется в виде тонкого красноватого ободка вокруг небесного светила.

Солнечная корона

Внешний слой солнечной атмосферы называется солнечной короной. Это максимально разряженная оболочка, где плотность частиц колеблется от 10 -12 до 10 -15 . Атомы водорода и гелия в пределах короны Солнца становятся полностью ионизированными. Ее толщину невозможно рассчитать, т.к. с ее поверхности исходят потоки солнечного ветра, распространяющиеся на огромные космические расстояния.

Средняя температура в верхних слоях атмосферы Солнца — 1*10 6 К. Некоторые участки короны разогреваются до 8 — 15*10 6 К. Также на ее поверхности есть более холодные участки с низкой плотностью – корональные дыры. Здесь температура падает до 6*10 5 К. Эти дыры остаются после высвобождения потока солнечного ветра и образуются чаще всего на полюсах звезды. Они оказывают влияние на ионосферу и магнитосферу Земли.

Несмотря на такие высокие температурные значения, ее малая плотность не позволяет разглядеть корону невооруженным глазом. Она становится заметной лишь в периоды полного затмения Солнца.

Основным элементом короны являются протуберанцы. Это относительно холодные сгустки плазмы, поднимающиеся над поверхностью Солнца. Продолжительность их жизни колеблется от нескольких минут до нескольких суток, после чего они рассеиваются и исчезают. Кроме протуберанцев во внешнем слое атмосферы Солнца постоянно происходят извержения – потоки ионов вырываются из короны, образуя так званый ветер.

Солнечный ветер

Потоки ионизированных частиц вырываются из верхних слоев атмосферы Солнца и распространяются на тысячи и даже миллионы километров. Именно с ним связаны такие уникальные явления на нашей планете, как полярные сияния и магнитные бури.

Солнечный ветер бывает двух видов: медленный и быстрый. Медленные потоки водородно-гелиевой плазмы движутся со скоростью не более 400 км/с и имеют температуру до полутора миллионов Кельвинов. Быстрый ветер имеет в своем составе атомы неионизированного водорода, движется со средней скоростью 750 км/с и в два раза холодней медленного ветра.

Потоки ионов уносят с собой часть массы звезды. Рассчитано, что за 150 млн. лет Солнце теряет частиц с общей массой, равной массе Земли.

Расстояние, на которое распространяется этот феномен со сверхзвуковой скоростью, обозначается как гелиосфера. Оно составляет более 20 а.е., а затем из-за значительного снижения скорости потоков ионизированных частиц гелиосфера переходит в межзвездную среду.

Источник

Атмосфера Солнца и солнечная активность

Урок 25. Астрономия 11 класс ФГОС

Конспект урока «Атмосфера Солнца и солнечная активность»

Солнечная атмосфера состоит из нескольких слоёв: фотосферы, хромосферы и короны.

Фотосфера — это самый нижний слой солнечной атмосферы. Её толщина не превышает и 300 километров.

Температура фотосферы по мере приближения к её внешнему краю уменьшается с 6600 К до 4400 К. При таких температурах раскалённый газ излучает энергию преимущественно в оптическом диапазоне волн. Именно этот нижний слой атмосферы, видимый как желтовато-яркий диск, зрительно воспринимается нами как Солнце.

При близком рассмотрении фотосферы можно заметить, что её поверхность состоит как бы из отдельных зёрен — гранул. Это огромные пузыри плазмы, диаметр которых может достигать 700—1000 километров.

Существует одна такая гранула недолго — в среднем 5—10 минут. Затем на её месте появляется новая гранула, которая будет отличаться от прежней по форме и размерам. Процесс постоянного возникновения и исчезновения гранул в фотосфере называется грануляцией.

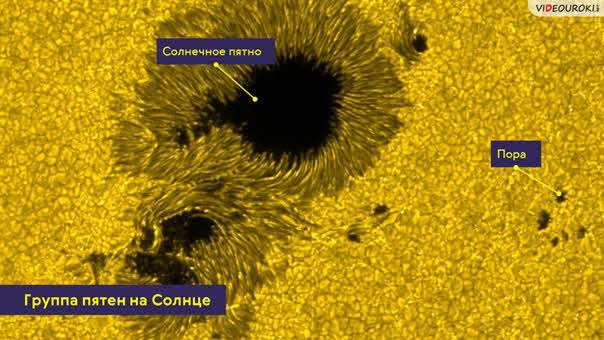

Наиболее приметными и самыми известными объектами фотосферы Солнца являются солнечные пятна. Их диаметр может достигать 200 000 километров, что существенно больше диаметра нашей планеты. Но есть и маленькие пятна, которые принято называть порами.

Интересно, что первые сообщения о пятнах на Солнце относятся к 800 году до нашей эры. А первые зарисовки солнечных пятен найдены в хронике Иоанна Вустерского 1128 года.

Солнечные пятна — это области «холодного» газа. Их температура примерно на 2000—2500 о С меньше, чем температура окружающей фотосферы. Поэтому на общем фоне поверхности Солнца они выглядят темнее.

Наблюдение за солнечными пятнами в начале XVII века показали, что их положение на Солнце постоянно меняется. Так было установлено, что наша звезда вращается вокруг своей оси. Причём её вращение совпадает с направлением движения планет. Однако период вращения частей Солнца неодинаков. Так на экваторе время полного оборота вокруг оси составляет 25,05 дней. У полюсов же сидерический период увеличивается до 34,3 дня.

Солнечные пятна — это не статичные объекты. Сначала они наблюдаются как маленькие тёмные участки, диаметр которых не превышает 3000 километров. Большинство таких участков в скором времени исчезает. Однако некоторые из них могут увеличиваться в несколько десятков раз, сливаться в большие группы, менять форму и размеры на протяжении нескольких оборотов Солнца.

Возникновение тёмных пятен на Солнце учёные связывают с колебаниями его магнитного поля. Так, в обычных условиях его индукция лишь в 2 раза превышает индукцию магнитного поля Земли. Но иногда в небольшой области возникают концентрированные магнитные поля, индукция которых может достигать 0,5 Тл. Такие мощные поля не дают горячей плазме подняться к поверхности. В результате чего вместо светлых гранул образуется тёмное пятно.

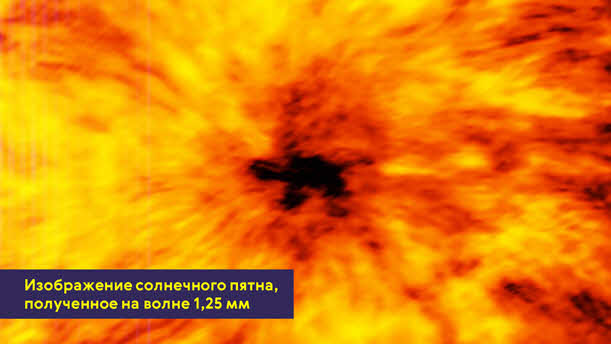

Несмотря на то, что наблюдение за Солнечными пятнами идёт уже не одно столетие, учёные до сих пор не знают механизма и частоту их формирования. 17 января 2017 года стало известно, что учёным Европейской южной обсерватории с помощью самого мощного микроволнового телескопа на Земле «АЛМА» удалось заглянуть «внутрь» солнечного пятна и сделать его снимки на волне 1,25 мм. Они надеются, что в будущем это поможет разгадать тайну этих магнитных структур.

Вместе с тем вблизи пятен, где магнитное поле слабее, конвективные движения усиливаются. И тогда в этих местах появляются хорошо заметные яркие образования — факелы. Факелы имеют сложную волокнистую структуру, а их температура на несколько сотен градусов превышает температуру фотосферы.

Во время полного солнечного затмения вокруг диска Луны бывает видна тонкая полоска красновато-фиолетового или розового цвета. Это хромосфера Солнца.

Её толщина составляет порядка 10 000 километров. А температура вещества в ней увеличивается с высотой от 4000 К до 20 000 К. Несмотря на такую высокую температуру, яркость хромосферы невелика из-за малой плотности вещества в ней.

Основным элементом структуры хромосферы Солнца являются спикулы. Они представляют собой достаточно тонкие, в масштабах Солнца, столбики светящейся плазмы. Одна такая спикула в среднем живёт около 5—10 минут. А её максимальная длина может достигать 20 000 километров. Из-за этого в конце XIX века итальянский астроном Анджело Секки, наблюдая хромосферу в телескоп, сравнил её с горящими прериями.

Самая разреженная и самая горячая оболочка атмосферы Солнца — это солнечная корона. Её толщина составляет несколько радиусов Солнца. А температура плазмы в ней достигает 2 000 000 К.

Корона в основном состоит из протуберанцев и солнечных извержений. Протуберанцы наблюдаются на самом краю солнечного диска. Они похожи на гигантские арки, которые опираются на хромосферу Солнца.

Как правило, в большинстве протуберанцев вещество движется медленно, а время их существования может достигать нескольких месяцев. Но иногда потоки вещества в них начинают довольно быстро двигаться. Говорят, что протуберанец стал активным. Активный протуберанец может жить от нескольких десятков минут до нескольких суток. Затем он либо исчезает, либо превращается в эруптивный протуберанец. Они по внешнему виду напоминают гигантские фонтаны, которые в некоторых случаях бьют на высоту до 2 000 000 километров. Скорость вещества в таких образованиях достигает нескольких сотен километров в секунду.

Детальное изучение данного явления показало, что происходит оно в основном во время вспышек. Вспышки — это самые мощные проявления солнечной активности, во время которых иногда выделяется энергия, эквивалентная взрыву примерно 160 миллиардов мегатонных атомных бомб (6 ∙ 10 25 Дж). Для сравнения: это объём мирового потребления электроэнергии за миллион лет.

Облака плазмы, обусловленные солнечными вспышками и корональными выбросами, достигают Земли примерно через двое-трое суток. Они приводят к возникновению геомагнитных бурь на Земле, которые определённым образом влияют на технику и биологические объекты (в том числе и человека).

Число пятен и протуберанцев, частота и мощность вспышек на Солнце меняются с определённой, хотя и не очень строгой периодичностью. Эти периодические изменения солнечной активности называют солнечной цикличностью.

Наиболее известным и лучше всего изученным является солнечный цикл Швабе, длительностью около 11 лет (хотя фактически, колебания циклов происходит в пределах от 7,5 до 16 лет).

Спустя два цикла Швабе (то есть спустя 22 года) магнитное поле Солнца возвращается в своё исходное состояние. Этот цикл получил название цикла Хейла в честь американского астронома Джорджа Эллери Хейла.

Из внешней части солнечной короны истекает солнечный ветер. Он представляет собой непрерывный расширяющийся поток разреженной плазмы, радиально исходящий от Солнца вдоль линий напряжённости магнитного поля и заполняющий собой межпланетное пространство.

Вблизи нашей планеты его скорость составляет порядка 450 км/с, и она увеличивается по мере удаления от Солнца. А плотность солнечного ветра вблизи Земли составляет всего несколько частиц в кубическом сантиметре.

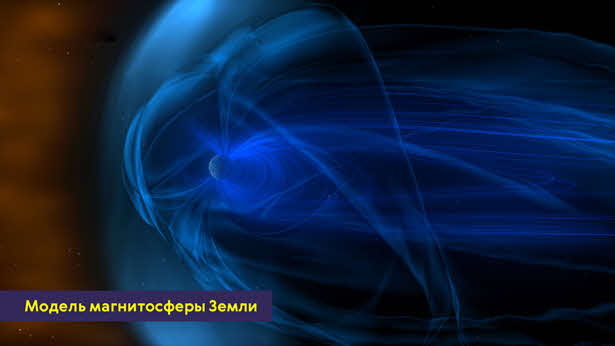

Поток солнечной плазмы не может преодолеть противодействие магнитного поля Земли и обтекает его. При этом образуется полость каплеобразной формы — магнитосфера. Как мы уже знаем, она имеет сложную форму. Со стороны Солнца граница магнитосферы сжата давлением солнечного ветра. С ночной же стороны она вытягивается длинным цилиндрическим хвостом на значительное расстояние, и где заканчивается — неизвестно (хотя некоторые учёные считают, что длина магнитного хвоста Земли составляет порядка 6000 её радиусов).

Небольшая часть захваченных геомагнитным полем заряженных частиц образует вокруг нашей планеты радиационный пояс. Здесь движутся протоны, ионы и электроны, обладающие самой высокой энергией. Эти частицы, попадая из в верхние слои атмосферы в районе полюсов, заставляют светиться её основные составляющие — азот и кислород, вызывая полярные сияния.

В настоящее время для изучения Солнца, помимо земных солнечных телескопов, активно используются космические аппараты. Так, например, 26 октября 2006 года для изучения солнечной активности НАСА вывела на гелиоцентрическую орбиту два одинаковых космических аппарата «СТЕРЕО». Они находятся в разных точках орбиты Земли и позволяют изучать магнитные облака, летящие к Земле, «со стороны».

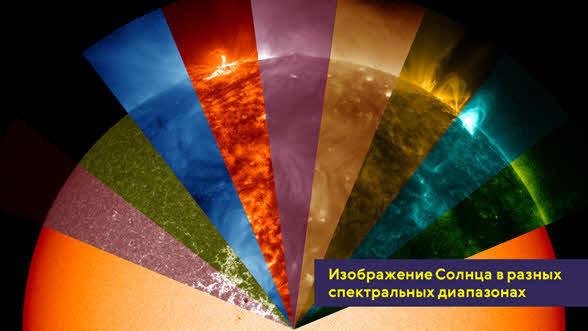

А 1 февраля 2010 года была запущена космическая обсерватория солнечной динамики. На её борту находится аппаратура, способная получать 12 различных видов изображений Солнца.

А разрешение снимков таково, что учёные могут наблюдать на поверхности Солнца детали с угловым размером 0,6 угловой секунды. В период с 2010 по 2015 годы космической обсерваторией было собрано около 2600 терабайт данных, в том числе более 200 млн фотографий поверхности Солнца.

И последнее. Знаете ли вы, что Солнце светит почти белым светом? Но из-за рассеяния и поглощения коротковолновой части спектра атмосферой Земли прямой свет Солнца у поверхности нашей планеты приобретает желтоватый оттенок.

Источник