В каких пределах изменяется температура солнца

§ 21. Солнце — ближайшая звезда

Продолжительность вспышек обычно около часа, а слабые длятся всего несколько минут. По своей сути вспышка — это взрыв, вызванный внезапным сжатием солнечной плазмы. Сжатие происходит под действием магнитного поля и приводит к образованию плазменного жгута или ленты, достигающих в длину десятков и даже сотен тысяч километров. Солнечная плазма в этой области может нагреваться до температуры порядка 10 млн К. Возрастает кинетическая энергия выбросов веществ, движущихся в короне и уходящих в межпланетное пространство со скоростями до 1000 км/с. Получают дополнительную энергию и значительно ускоряются потоки электронов, протонов и других заряженных частиц. Усиливается оптическое, рентгеновское, гамма- и радиоизлучение. Детальная теория сложного комплекса явлений, наблюдаемых во время вспышек, пока ещё не разработана, но, по современным представлениям, они связаны с возникновением и происходящим затем быстрым выделением избытка энергии в магнитных полях активных областей.

Потоки плазмы, обусловленные солнечными вспышками и корональными выбросами, через сутки-двое достигают окрестностей Земли. Вещество, выбрасываемое из солнечной короны, представляет собой плазму с магнитным полем (так называемые магнитные облака). Взаимодействие такого облака с магнитосферой Земли вызывает аномальное возмущение — магнитную бурю. Магнитные бури вызывают возмущение ионосферы, что приводит к нарушениям в прохождении радиосигналов, в частности, от навигационных спутников. Изменение геомагнитного поля приводит к появлению индуцированных токов в линиях электропередачи и трубопроводах.

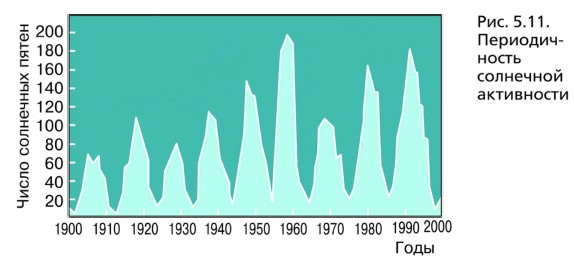

Число пятен и протуберанцев, частота и мощность вспышек на Солнце меняются с определенной, хотя и не очень строгой периодичностью — в среднем этот период составляет примерно 11,2 года (рис. 5.11). Отмечается определённая связь процессов жизнедеятельности растений и животных, состояния здоровья людей и погодно-климатических аномалий с уровнем солнечной активности, однако механизм воздействия этих процессов на земные явления ещё не вполне ясен.

В настоящее время для изучения Солнца используются все средства космической техники. Метеоспутники на геостационарной орбите уже более 30 лет ведут общий мониторинг солнечной активности, измеряя потоки рентгеновского излучения и солнечных космических лучей. Для мониторинга корональных выбросов массы используется пара КА СТЕРЕО, которые находятся в разных точках орбиты Земли и помогают взглянуть на магнитное облако, летящее к Земле, «со стороны». КА СОХО позволяет отслеживать появление пятен, вспышек и корональных выбросов массы и по их местоположению и динамике давать трёхдневный прогноз, представляют ли они опасность для Земли.

1. Из каких химических элементов состоит Солнце и каково их соотношение? 2. Каков источник энергии излучения Солнца? Какие изменения с его веществом происходят при этом? 3. Какой слой Солнца является основным источником видимого излучения? 4. Каково внутреннее строение Солнца? Назовите основные слои его атмосферы. 5. В каких пределах изменяется температура на Солнце от его центра до фотосферы? 6. Какими способами осуществляется перенос энергии из недр Солнца наружу? 7. Чем объясняется наблюдаемая на Солнце грануляция? 8. Какие проявления солнечной активности наблюдаются в различных слоях атмосферы Солнца? С чем связана основная причина этих явлений? 9. Чем объясняется понижение температуры в области солнечных пятен? 10. Какие явления на Земле связаны с солнечной активностью?

1. Можно ли заметить невооружённым глазом (через тёмный фильтр) на Солнце пятно размером с Землю, если глаз различает объекты, видимые размеры которых 2—3′? 2. Какова вторая космическая скорость на уровне фотосферы Солнца? 3. Какая мощность излучения приходится в среднем на 1 кг солнечного вещества?

1. Нельзя, так как его угловые размеры всего 18″.

Источник

Физика Солнца

Описание презентации по отдельным слайдам:

Подготовила Сухарева Светлана Викторовна

Учитель физики и астрономии

МОУ «СОШ № 17»

ФИЗИКА СОЛНЦА

Цели и задачи:

образовательные: познакомить учащихся со строением Солнца и свойствами солнечной атмосферы;

развивающие: активизировать мышление учащихся и развивать их познавательные интересы;

воспитательные: развивать ответственное отношение к учебе.

Общие сведения о Солнце

Возраст — 5млрд. лет

Среднее расстояние от Земли 150 млн. км

Масса 2∙1030 кг=330 000 М Земли

Радиус 696 000 км=109 R Земли

Светимость (мощность излучения) 4∙1026 Вт

Состояние вещества на Солнце

Температура в центре – 15 млн. К

Температура на поверхности – 6000 К. Солнце – раскаленный плазменный шар (плазма – газ, атомы которого ионизованы)

Химический состав Солнца

Основной метод – спектральный анализ.

На Солнце обнаружено более 70 химических элементов.

Самые распространенные из них – водород (75%) и гелий (25%) Гелий – «солнечный газ» — был впервые открыт на Солнце и через 30 лет на Земле.

Источники энергии Солнца

Наиболее вероятная гипотеза: термоядерные реакции превращения водорода в гелий (протон-протонный цикл)

Автор гипотезы – Ханс Бете ( Нобелевская премия 1967г.)

Осевое вращение Солнца

Галилей, наблюдая в телескоп солнечные пятна, обнаружил их смещение со временем. Солнце вращается вокруг своей оси.

Экваториальные области делают оборот вокруг оси за 25 суток, а области вблизи полюсов – за 30 суток (зонное вращение). Солнце вращается не как твердое тело.

Строение Солнца

Ядро – зона термоядерных реакций

Зона лучистого переноса энергии

Зона конвекции

Фотосфера (сфера света)

Хромосфера (сфера цвета)

Корона

Физические явления в фотосфере

Гранулы горячее и ярче окружающих участков фотосферы (на 500 К), время существования 10 мин. Это верхушки конвективных потоков из глубины Солнца.

Пятна — холодные и темные участки фотосферы (Т=4500 К), ее «магнитные острова» Время жизни около месяца.

Физические явления в хромосфере

Вспышки – взрывные процессы, при которых освобождается энергия магнитного поля солнечных пятен — 1026 Дж (столько же энергии поступает от Солнца на Землю в год!).

Протуберанцы – гигантские выступы или арки.

Солнечная корона

Корона – самая внешняя часть атмосферы. Имеет лучистую структуру. Из-за невысокой яркости наблюдать можно только во время полного солнечного затмения или с помощью коронографа.

Ответьте на вопросы:

Приведите три аргумента, в связи с которыми современные астрономы пристально изучают Солнце.

Какие основные химические элементы и в каком соотношении входят в состав Солнца?

В каких пределах изменяется температура Солнца от его центра до фотосферы?

За счет каких источников энергии излучает Солнце? Какие при этом происходят изменения с его веществом?

Каков период вращения Солнца вокруг оси и в чем состоит особенность этого вращения?

Какими способами осуществляется перенос энергии из недр Солнца наружу?

Чем объясняется наблюдаемая на Солнце грануляция?

Литература:

Левитан Е.П. Астрономия: Учебник для 11 классов общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 1994.

Дагаев М.М. и др. Астрономия: Учебное пособие. – М.: Просвещение, 1983.

Открытая астрономия. Полный интерактивный курс. Физикон, 2002 – Электрон. опт. диск (CD-ROM)

Не нашли то что искали?

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

Более 347 тысяч человек принимают участие в ЕГЭ по обществознанию

Время чтения: 1 минута

Сергей Кравцов доложил Владимиру Путину о ходе реализации ключевых задач в системе образования

Время чтения: 3 минуты

Путин призвал допустить родителей к контролю за питанием в школах

Время чтения: 1 минута

Власти Москвы объявили об обязательной вакцинации работников сферы образования

Время чтения: 2 минуты

Уральскому студенту снизили дипломную оценку за цветные волосы

Время чтения: 1 минута

В Рособрнадзоре рассказали о предварительных результатах ЕГЭ-2021

Время чтения: 3 минуты

Подарочные сертификаты

Ответственность за разрешение любых спорных моментов, касающихся самих материалов и их содержания, берут на себя пользователи, разместившие материал на сайте. Однако администрация сайта готова оказать всяческую поддержку в решении любых вопросов, связанных с работой и содержанием сайта. Если Вы заметили, что на данном сайте незаконно используются материалы, сообщите об этом администрации сайта через форму обратной связи.

Все материалы, размещенные на сайте, созданы авторами сайта либо размещены пользователями сайта и представлены на сайте исключительно для ознакомления. Авторские права на материалы принадлежат их законным авторам. Частичное или полное копирование материалов сайта без письменного разрешения администрации сайта запрещено! Мнение администрации может не совпадать с точкой зрения авторов.

Источник

Физика и астрономия

Боковая колонка

Управление

21. Солнце — ближайшая звезда

1. Энергия и температура Солнца

Солнце — центральное тело Солнечной системы — является типичным представителем звезд, наиболее распространенных во Вселенной тел. Масса Солнца составляет 2·10 30 кг. Как и многие другие звезды, Солнце представляет собою огромный шар, который состоит из водородно-гелиевой плазмы и находится в равновесии в поле собственного тяготения. Изучение физических процессов, происходящих на Солнце, имеет важное значение для астрофизики, поскольку эти процессы свойственны, очевидно, и другим звездам, но только на Солнце мы можем наблюдать их достаточно детально.

Солнце излучает в космическое пространство колоссальный по мощности поток излучения, который в значительной мере определяет физические условия на Земле и других планетах, а также в межпланетном пространстве. Земля получает всего лишь одну двух миллиардную долю солнечного излучения. Однако и этого достаточно, чтобы приводить в движение огромные массы воздуха в земной атмосфере, управлять погодой и климатом на земном шаре. Все источники энергии, которые использует человечество, связаны с Солнцем. Тепло и свет Солнца обеспечили развитие жизни на Земле, формирование месторождений угля, нефти и газа.

Количество приходящей от Солнца на Землю энергии принято характеризовать солнечной постоянной.

Солнечная постоянная — поток солнечного излучения, который приходит на поверхность площадью 1 м 2 , расположенную за пределами атмосферы перпендикулярно солнечным лучам на среднем расстоянии Земли от Солнца (1 a.е.).

Солнечная постоянная равна 1,37 кВт/м 2 . Умножив эту величину на площадь поверхности шара, радиус которого 1 а. е., определим полную мощность излучения Солнца, его светимость, которая составляет 4 · 10 26 Вт.

Знание законов излучения позволяет определить температуру фотосферы Солнца. Энергия, излучаемая нагретым телом с единицы площади, определяется законом Стефана — Больцмана:

Светимость Солнца известна, остается узнать, какова площадь поверхности Солнца.

С Земли мы видим Солнце как небольшой диск, край которого достаточно четко определяет фотосфера (и переводе с греческого — сфера света). Так называется тот слой, от которого приходит практически все видимое излучение Солнца. Он имеет толщину всего 300 км и выглядит как поверхность Солнца. Угловой диаметр солнечного диска примерно 30′. Зная расстояние до Солнца (150 000 000 км), нетрудно вычислить его линейные размеры и площадь поверхности. Радиус Солнца равен приблизительно 700 000 км. Теперь можно узнать, какова температура фотосферы. Светимость Солнца

где σ = 5,67 · 10 -8 Вт/(м 2 · К 4 ). Отсюда

Подставив в эту формулу численные значения входящих в нее величин, получим Т = 6000 К, Очевидно, что такая температура может поддерживаться лишь за счет постоянного притока энергии из недр Солнца.

2. Состав и строение Солнца

Для изучения Солнца используются телескопы особой конструкции — башенные солнечные телескопы (рис. 5.1). Система зеркал непрерывно поворачивается вслед за Солнцем и направляет его лучи вниз на главное зеркало, а затем они попадают в спектрографы или другие приборы, с помощью которых проводятся исследования Солнца. Благодаря большому фокусному расстоянию солнечных телескопов (до 90 м) можно получить изображение Солнца диаметром до 80 см и детально изучать происходящие на нем явления. Они лучше видны на спектрогелиограммах (см. цветную вклейку XII) — снимках Солнца, которые сделаны в лучах, соответствующих спектральным линиям водорода, кальция и некоторых других элементов.

Важнейшую информацию о физических процессах на Солнце дает спектральный анализ. Именно в спектре Солнца Йозеф Фраунгофер еще в 1814 г. обнаружил и описал линии поглощения, по которым, как стало ясно почти полвека спустя, можно узнать состав его атмосферы (см. рис. 4 на цветной вклейке XII). В настоящее время в солнечном спектре зарегистрировано более 30 000 линий, принадлежащих 72 химическим элементам. Спектральными методами гелий (от греческого «гелиос» — солнечный) был сначала открыт на Солнце и лишь затем обнаружен на Земле. Все последующие попытки найти линии других неизвестных элементов не увенчались успехом, но были тем не менее не бесполезны. Они во многом способствовали развитию теории спектрального анализа, которая важна как для астрофизики, так и для физики в целом.

Современные данные о химическом составе Солнца таковы: водород составляет около 70% солнечной массы, гелий — более 28%, остальные элементы — менее 2%. Количество атомов этих элементов в 1000 раз меньше, чем атомов водорода и гелия. Эти соотношения представлены на рисунке 5.2.

Вещество Солнца сильно ионизовано: атомы, потерявшие электроны своих внешних оболочек и ставшие ионами, вместе со свободными электронами образуют плазму. Средняя плотность солнечного вещества примерно 1400 кг/м 3 . Она соизмерима с плотностью воды и в 1000 раз больше плотности воздуха у поверхности Земли.

Используя закон всемирного тяготения и газовые законы, можно рассчитать условия внутри Солнца, построить модель «спокойного» Солнца. Оно находится в равновесии, поскольку в каждом его слое действие сил тяготения, которые стремятся сжать Солнце, уравновешивается действием сил внутреннего давления газа. Действием гравитационных сил в недрах Солнца создается огромное давление. Сделаем приближенный расчет его величины для слоя, лежащего на расстоянии R/2 от центра Солнца. При этом будем считать, что плотность вещества внутри Солнца всюду равна средней (рис. 5.3).

Сила тяжести на этой глубине определяется массой вещества, заключенной в радиальном столбике, высота которого R/2, площадь 5, а также ускорением свободного падения на поверхности сферы радиусом R/2. Масса вещества в этом столбике равна:

а ускорение на расстоянии R/2 (согласно закону всемирного тяготения) выражается так:

так как объем этой сферы составляет 1/8 от объема всего Солнца. Подставив необходимые данные в формулу p = mg/S, получим, что давление равно примерно 6,6 · 10 13 Па, т. е. в 1 млрд. раз превосходит нормальное атмосферное давление. Для вычисления температуры воспользуемся уравнением Клапейрона-Менделеева

где R — универсальная газовая постоянная, а М — молярная масса водородной плазмы. Если считать, что в состав вещества входят в равном количестве протоны и электроны, то она примерно равна 0,5 · 10 -3 кг/моль. Тогда Т = 2,8 · 10 6 К. Более точные расчеты, проведенные с учетом изменения плотности с глубиной, дают результаты, лишь незначительно отличающиеся от полученных выше: р = 6,1 · 10 13 Па, T = 3,4 · 10 6 К.

Согласно современным данным, температура в центре Солнца достигает 15 млн. К, давление 2·10 18 Па, а плотность вещества значительно превышает плотность твердых тел в земных условиях: 1,5 · 10 5 кг/м 3 , т.е. в 13 раз больше плотности свинца. Тем не менее применение газовых законов к веществу, находящемуся в этом состоянии, оправдано тем, что оно ионизовано. Размеры атомных ядер, потерявших свои электроны, примерно в 10 тыс. раз меньше размеров самого атома, а размеры самих частиц довольно малы по сравнению с расстояниями между ними. Это условие, которому должен удовлетворять идеальный газ, для смеси ядер и электронов, составляющих вещество внутри Солнца, выполняется несмотря на его высокую плотность.

При высокой температуре в центральной части Солнца протоны, которые преобладают в составе солнечной плазмы, имеют столь большие скорости, что могут преодолеть электростатические силы отталкивания и взаимодействовать между собой. В результате такого взаимодействия происходит термоядерная реакция: четыре протона образуют альфа-частицу (ядро гелия) (рис. 5.4).

Термоядерная реакция включает такие этапы:

Как известно из курса физики, все три типа нейтрино (электронное, мюонное и таонное) столь слабо взаимодействуют с веществом, что свободно проходят сквозь Солнце и Землю. Со времени открытия нейтрино в 1953 г. его масса, которая экспериментально не была обнаружена, считалась равной нулю. Первый детектор этих частиц, идущих от Солнца, зарегистрировал поток электронных нейтрино, но он оказался в несколько раз меньше ожидаемого. Возник «парадокс» солнечных нейтрино: или внутреннее строение Солнца не соответствует расчетам, или свойства нейтрино изучены недостаточно полно. Только спустя почти полвека в 2002 г. удалось решить этот парадокс. Детектором, в котором использовалась тяжелая вода D2O, были зарегистрированы сразу три типа солнечных нейтрино.

Оказалось, что значительная часть электронных нейтрино (а именно они рождаются в недрах Солнца в результате термоядерных реакций) по пути к Земле меняют свой тип — «осциллируют». Но это может происходить только в том случае, если нейтрино обладают массой покоя. В результате, с одной стороны, физики получили сведения о том, что нейтрино имеет массу покоя, которые не удавалось получить каким-то иным путем. Согласно имеющимся оценкам, она должна составлять не более нескольких электрон вольт. Напомним, что масса электрона примерно 0,5 МэВ, т.е. в несколько десятков тысяч раз больше. С другой стороны, астрофизики убедились в справедливости представлений о термоядерных реакциях, происходящих внутри Солнца. Кинетическая энергия, которую приобретают образующиеся в ходе реакции частицы, поддерживает высокую температуру плазмы, и тем самым создаются условия для продолжения термоядерного синтеза. Энергия гамма-квантов обеспечивает излучение Солнца.

Из недр Солнца наружу эта энергия передается двумя способами; излучением, т.е. самими квантами, и конвекцией, т.е. веществом. Выделение энергии и ее перенос определяют внутреннее строение Солнца:

ядро — центральная зона, где при высоком давлении и температуре происходят термоядерные реакции;

«лучистая» зона, где энергия передается наружу от слоя к слою в результате последовательного поглощения и излучения квантов;

наружная конвективная зона, где энергия от слоя к слою переносится самим веществом в результате перемешивания (конвекции).

Каждая из этих зон занимает примерно 1/3 солнечного радиуса (рис. 5.5).

Сразу за конвективной зоной начинается атмосфера, которая простирается далеко за пределы видимого диска Солнца. Ее нижний слой — фотосфера — воспринимается как поверхность Солнца. Верхние слои атмосферы непосредственно не видны и могут наблюдаться либо во время полных солнечных затмений, либо из космического пространства, либо при помощи специальных приборов с поверхности Земли.

3. Атмосфера Солнца

Фотосфера — самый нижний слой атмосферы Солнца, в котором температура довольно быстро убывает от 8000 до 4000 К, Следствием конвективного движения вещества в верхних слоях Солнца является своеобразный вид фотосферы — грануляция (рис. 5.6). Фотосфера как бы состоит из отдельных зерен — гранул, размеры которых составляют в среднем несколько сотен (до 1000) километров. Гранула — это поток горячего газа, поднимающийся вверх. В темных промежутках между гранулами находится более холодный газ, опускающийся вниз. Каждая гранула существует всего 5 — 10 мин, затем на ее месте появляется новая, которая отличается от прежней по форме и размерам. Общая наблюдаемая картина при этом не меняется. Вещество фотосферы нагревается за счет энергии, поступающей из недр Солнца, а излучение, которое уходит в межпланетное пространство, уносит энергию, поэтому наружные слои фотосферы охлаждаются.

В самых верхних слоях фотосферы плотность вещества составляет 10 -3 — 10 -4 кг/м 3 . Здесь в условиях минимальной для Солнца температуры оказывается возможным существование нейтральных атомов водорода и даже простейших молекул и радикалов Н2, ОН, СН.

Над фотосферой располагается хромосфера («сфера цвета»), Красновато-фиолетовое кольцо хромосферы можно видеть в те моменты, когда диск Солнца закрыт Луной во время полного солнечного затмения (рис, 5.7). В хромосфере вещество имеет температуру в 2 — 3 раза выше, чем в фотосфере. Здесь, как и внутри Солнца, оно представляет собой плазму, только меньшей плотности, Толщина хромосферы 10 — 15 тыс. км, а далее на миллионы километров (несколько радиусов Солнца) простирается солнечная корона.

Температура короны резко возрастает по сравнению с температурой хромосферы и достигает 2 млн. К. Возможно, что причиной такого разогрева являются выбросы плазмы из глубинных слоев Солнца. Для короны, которую можно наблюдать во время полных солнечных затмений как жемчужно-серебристое сияние, характерна лучистая структура с множеством сложных деталей — дуг, шлемов и т. д. (рис. 5.7). Солнечная корона (рис. 5.8) явилась для астрофизики уникальной природной лабораторией, в которой удастся наблюдать поведение вещества в условиях, недостижимых на Земле. Высокая температура короны обеспечивает полную ионизацию легких элементов, а у более тяжелых сохраняются электроны, находящиеся на самых глубоких электронных оболочках, Высокоионизованную плазму короны часто называют электронным газом, имея в виду, что число электронов, потерянных атомами, существенно превосходит число образовавшихся при этом положительных ионов.

Плотность вещества по мере удаления от Солнца постепенно уменьшается, но потоки плазмы из короны («солнечный ветер») растекаются по всей планетной системе. Скорость этих потоков в окрестностях Земли обычно составляет 400 — 500 км/с, но у некоторых может достигать 1000 км/с. Основными составляющими солнечного ветра являются протоны и электроны, значительно меньше альфа-частиц (ядер гелия) и других ионов. Наша планета фактически находится в солнечной короне, поэтому многие геофизические явления испытывают на себе влияние процессов, происходящих на Солнце, в особенности в периоды солнечной активности. Солнечный ветер порождает не только на Земле, но и на других планетах Солнечной системы, обладающих магнитным полем, такие явления, как магнитосфера, полярные сияния и радиационные пояса.

4. Солнечная активность

Как правило, в атмосфере Солнца наблюдаются многообразные проявления солнечной активности, характер протекания которых определяется поведением солнечной плазмы в магнитном поле — пятна, вспышки, протуберанцы, корональные выбросы и т.п. Наиболее известными из них являются солнечные пятна, открытые еще в начале XVII в. во время первых наблюдений при помощи телескопа. По изменению положения пятен па диске Солнца было обнаружено, что оно вращается. Наблюдения показали, что угловая скорость вращения Солнца убывает от экватора к полюсам, а время полного оборота вокруг оси возрастает с 25 суток (на экваторе) до 30 (вблизи полюсов).

Общее магнитное поле Солнца по форме линий магнитной индукции отчасти напоминает земное. Пятна появляются в тех сравнительно небольших областях фотосферы Солнца, где магнитное поле усиливается в несколько тысяч раз по сравнению с общим фоном, и его индукция может достигать 0,4 — 0,5 Тл, Усиление магнитного поля, которое охватывает также лежащие выше области хромосферы и короны, является характерным признаком активной области (центра активности).

Сначала пятна наблюдаются как маленькие темные участки диаметром 2000 — 3000 км. Большинство из них в течение суток пропадают, однако некоторые увеличиваются в десятки раз.

Такие пятна могут образовывать большие группы и существовать, меняя форму и размеры, на протяжении нескольких месяцев, т.е. нескольких оборотов Солнца.

У крупных пятен вокруг наиболее темной центральной части (ее называют тень) наблюдается менее темная полутень (рис. 5.9).

В центре пятна температура вещества снижается примерно до 4000 К, поэтому в спектре пятен наблюдаются полосы поглощения некоторых двухатомных молекул, например СО, TiO, СН, CN. Понижение температуры в районе пятна связано с действием магнитного поля, которое нарушает нормальную конвекцию и препятствует притоку энергии снизу, Вместе с тем вблизи пятен, где магнитное поле слабее, конвективные движения усиливаются, и появляются хорошо заметные яркие образования — факелы.

Наиболее крупными по своим масштабам проявлениями солнечной активности являются наблюдаемые в солнечной короне протуберанцы — огромные по объему облака газа, масса которых может достигать миллиардов тонн (см. рис. 2 на цветной вклейке XII). Некоторые из них («спокойные») напоминают по форме гигантские занавеси толщиной 3 — 5 тыс. км, высотой около 10 тыс. км и длиной до 100 тыс. км, подпираемые колоннами, по которым газ течет из короны вниз. Они медленно меняют свою форму и могут существовать в течение нескольких месяцев. Во многих случаях в протуберанцах наблюдается упорядоченное движение отдельных сгустков и струй по криволинейным траекториям, напоминающим по форме линии индукции магнитных полей (рис. 5.10). Порой отдельные части протуберанцев быстро устремляются вверх со скоростями порядка нескольких сотен километров в секунду и поднимаются на огромную высоту (до 1 млн. км), что превышает радиус Солнца. Оказалось, что происходит это во время вспышек.

Самыми мощными проявлениями солнечной активности являются вспышки, в процессе которых за несколько минут иногда выделяется энергия до 10 25 Дж (такова энергия примерно миллиарда атомных бомб). Вспышки наблюдаются как внезапные усиления яркости отдельных участков Солнца в районе пятен (см. рис. 3 на цветной вклейке XII). Продолжительность вспышек обычно около часа, а слабые длятся всего несколько минут. По своей сути вспышка — это взрыв, вызванный внезапным сжатием солнечной плазмы. Сжатие происходит под действием магнитного поля и приводит к образованию плазменного жгута или ленты, достигающих в длину десятков и даже сотен тысяч километров. Солнечная плазма в этой области может нагреваться до температуры порядка 10 млн. К. Возрастает кинетическая энергия выбросов веществ, движущихся в короне и уходящих в межпланетное пространство со скоростями до 1000 км/с. Получают дополнительную энергию и значительно ускоряются потоки электронов, протонов и других заряженных частиц. Усиливается оптическое, рентгеновское, гамма- и радиоизлучение. Детальная теория сложного комплекса явлений, наблюдаемых во время вспышек, пока еще не разработана, но, по современным представлениям, они связаны с возникновением и происходящим затем быстрым выделением избытка энергии в магнитных полях активных областей.

Потоки плазмы, обусловленные солнечными вспышками и корональными выбросами, через сутки-двое достигают окрестностей Земли. Вещество, выбрасываемое из солнечной короны, представляют собой плазму с магнитным полем (так называемые магнитные облака). Взаимодействие такого облака с магнитосферой Земли вызывает аномальное возмущение — магнитную бурю. Магнитные бури вызывают возмущение ионосферы, что приводит к нарушениям в прохождении радиосигналов, в частности, от навигационных спутников. Изменение геомагнитного поля приводит к появлению индуцированных токов в линиях электропередачи и трубопроводах.

Число пятен и протуберанцев, частота и мощность вспышек на Солнце меняются с определенной, хотя и не очень строгой периодичностью — в среднем этот период составляет примерно 11,2 года (рис. 5.11). Отмечается определенная связь процессов жизнедеятельности растений и животных, состояния здоровья людей и погодно-климатических аномалий с уровнем солнечной активности, однако механизм воздействия этих процессов на земные явления еще не вполне ясен.

В настоящее время для изучения Солнца используются все средства космической техники. Метеоспутники на геостационарной орбите уже более 30 лет ведут общий мониторинг солнечной активности, измеряя потоки рентгеновского излучения и солнечных космических лучей. Для мониторинга корональных выбросов массы используется пара КА СТЕРЕО, которые находятся в разных точках орбиты Земли и помогают взглянуть на магнитное облако, летящее к Земле, «со стороны». КА СОХО позволяет отслеживать появление пятен, вспышек и корональных выбросов массы и по их местоположению и динамике давать трехдневный прогноз, представляют ли они опасность для Земли.

Вопросы

- Из каких химических элементов состоит Солнце и каково их соотношение?

- Каков источник энергии излучения Солнца? Какие изменения с его веществом происходят при этом?

- Какой слой Солнца является основным источником видимого излучения?

- Каково внутреннее строение Солнца? Назовите основные слои его атмосферы.

- В каких пределах изменяется температура на Солнце от его центра до фотосферы?

- Какими способами осуществляется перенос энергии из недр Солнца наружу?

- Чем объясняется наблюдаемая на Солнце грануляция?

- Какие проявлении солнечной активности наблюдаются в различных слоях атмосферы Солнца? С чем связана основная причина этих явлений?

- Чем объясняется понижение температуры в области солнечных пятен?

- Какие явления на Земле связаны с солнечной активностью?

Упражнение 17.

- Можно ли заметить невооруженным глазом (через темный фильтр) на Солнце пятно размером с Землю, если глаз различает объекты, видимые размеры которых 2 — 3′?

- Какова вторая космическая скорость на уровне фотосферы Солнца?

- Какая мощность излучения приходится в среднем на 1 кг солнечного вещества?

Источник