Строение и атмосфера Солнца. Солнечный ветер

Из чего состоит Солнце, почему мы не видим солнечную корону и что такое солнечный ветер

Солнце языком цифр

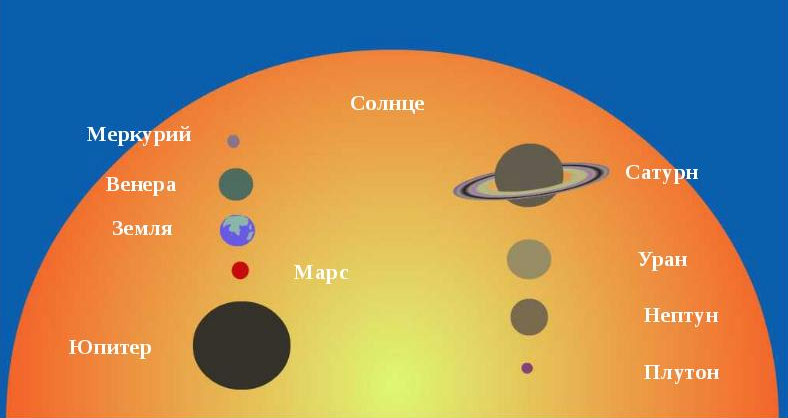

Солнце, несмотря на то, что числится по классификации звезд “желтым карликом” так велико, что нам даже сложно представить. Когда мы говорим, что масса Юпитера – это 318 масс Земли, это кажется невероятным. Но когда мы узнаем, что 99,8% массы всего вещества Солнечной системы приходится на Солнце – это просто выходит за рамки понимания.

За прошедшие годы мы немало узнали о том как устроена “наша” звезда. Хотя человечество не изобрело (и вряд ли когда-то изобретет) исследовательский зонд, способный физически приблизиться к Солнцу и взять пробы его вещества, мы итак неплохо осведомлены об его составе.

Сравнение размеров Солнца с размерами планет Солнечной системы

Знание физики и возможности спектрального анализа дают нам возможность точно сказать, из чего состоит Солнце: 70% от его массы составляет водород, 27% – гелий, другие элементы (углерод, кислород, азот, железо, магний и другие) – 2,5%.

Однако, только этой сухой статистикой наши знания, к счастью, не ограничиваются.

Что находится внутри Солнца

Согласно современным расчетам температура в недрах Солнца достигает 15 – 20 миллионам градусов Цельсия, плотность вещества звезды достигает 1,5 грамма на кубический сантиметр.

Источник энергии Солнца – постоянно идущая ядерная реакция, протекающая глубоко под поверхностью, благодаря которой и поддерживается высокая температуру светила. Глубоко под поверхностью Солнца водород превращается в гелий в следствии ядерной реакции с сопутствующим выделением энергии.

“Зона ядерного синтеза” Солнца называется солнечным ядром и имеет радиус примерно 150—175 тыс. км (до 25 % радиуса Солнца). Плотность вещества в солнечном ядре в 150 раз превышает плотность воды и почти в 7 раз – плотность самого плотного вещества на Земле: осмия.

Ученым известны два вида термоядерных реакций протекающих внутри звезд: водородный цикл и углеродный цикл. На Солнце преимущественно протекает водородный цикл, который можно разбить на три этапа:

- ядра водорода превращаются в ядра дейтерия (изотоп водорода)

- ядра водорода превращаются в ядра неустойчивого изотопа гелия

- продукты первой и второй реакции связываются с образованием устойчивого изотопа гелия (Гелий-4).

Каждую секунду в излучение превращаются 4,26 миллиона тонн вещества звезды, однако по сравнению с весом Солнца, даже это невероятное значение так мало, что им можно пренебречь.

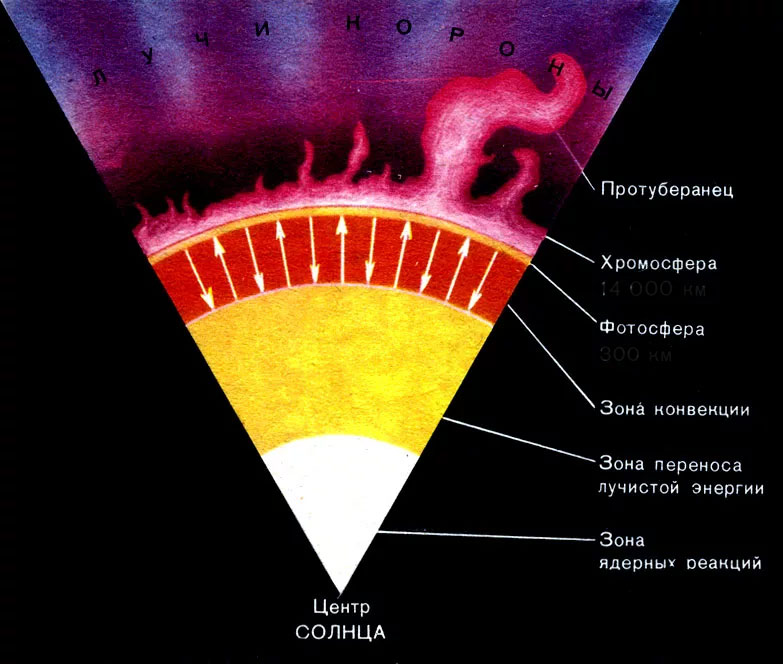

Внутреннее строение недр Солнца: ядро, зона конвекции, фото и хромосфера, солнечная корона

Выход тепла из недр Солнца совершается путем поглощения электромагнитного излучения, приходящего снизу и его дальнейшего переизлучения.

Ближе к поверхности солнца излучаемая из недр энергия переносится преимущественно в зоне конвекции Солнца с помощью процесса конвекции – перемешивании вещества (теплые потоки вещества поднимаются ближе к поверхности, холодные же опускаются).

Зона конвекции залегает на глубине около 10% солнечного диаметра и доходит почти до поверхности звезды.

Атмосфера Солнца

Выше зоны конвекции начинается атмосфера Солнца, в ней перенос энергии снова происходит с помощью излучения.

Фотосферой называют нижний слой солнечной атмосферы – видимую поверхность Солнца. Её толщина соответствует оптической толщине приблизительно в 2/3 единицы, а в абсолютных величинах фотосфера достигает толщины 100-400 км. Именно фотосфера является источником видимого излучения Солнца, температура составляет от 6600 К (в начале) до 4400 К (у верхнего края фотосферы).

На самом деле Солнце выглядит как идеальный круг с четкими границами только потому, что на границе фотосферы его яркость падает в 100 раз за менее чем одну секунду дуги. За счет этого края Солнечного диска заметно менее ярки нежели центр, их яркость всего 20% от яркости центра диска.

Хромосфера – второй атмосферный слой Солнца, внешняя оболочка звезды, толщиной около 2000 км, окружающая фотосферу. Температура хромосферы увеличивается с высотой от 4000 до 20 000 К. Наблюдая Солнце с Земли, мы не видим хромосферу из-за малой плотности. Её можно наблюдать только во время солнечных затмений – интенсивное красное свечение вокруг краев солнечного диска, это и есть хромосфера звезды.

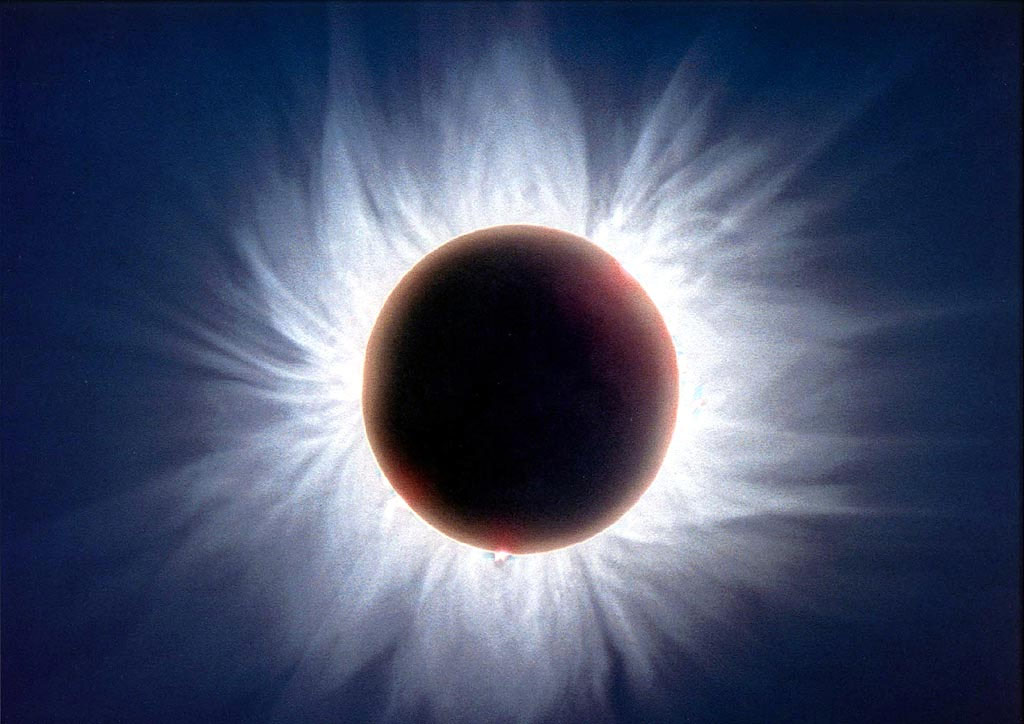

Солнечная корона – последняя внешняя оболочка солнечной атмосферы. Корона состоит из протуберанцев и энергетических извержений, исходящих и извергающихся на несколько сотен тысяч и даже более миллиона километров в пространство, образуя солнечный ветер. Средняя корональная температура составляет до 2 млн К, но может доходить и до 20 млн К. Однако, как и в случае с хромосферой – с земли солнечная корона видна только во время затмений. Слишком малая плотность вещества солнечной короны не позволяет наблюдать её в обычных условиях.

Солнечная корона во всей красе видна только по время солнечных затмений

Солнечный ветер

Солнечный ветер – поток заряженных частиц (протонов и электронов), испускаемых нагретыми внешними слоями атмосферы звезды, который простирается до границ нашей планетарной системы. Светило ежесекундно теряет миллионы тонн своей массы, из-за этого явления.

Около орбиты планеты Земля скорость частиц солнечного ветра достигает 400 километров в секунду (они перемещаются по нашей звездной системе со сверхзвуковой скоростью), а плотность солнечного ветра от нескольких до нескольких десятков ионизированных частиц в кубическом сантиметре.

Именно солнечный ветер нещадно “треплет” атмосферу планет, “выдувая” содержащиеся в ней газы в открытый космос, он же во многом ответственен за “хвосты” комет. Противостоять солнечному ветру Земле позволяет магнитное поле планеты, которое служит невидимой защитой от солнечного ветра и препятствует оттоку атомов атмосферы в открытый космос. При столкновении Солнечного ветра с магнитным полем планеты происходит оптическое явление, которое на Земле мы называем – полярное сияние, сопровождаемое магнитными бурями.

Впрочем, неоспорима и польза солнечного ветра – именно он “сдувает” из Солнечной системы и космическую радиацию галактического происхождения – а следовательно оберегает нашу звездную систему от внешних, галактических излучений.

Глядя на красоту полярных сияний, трудно поверить, что эти всполохи – видимый признак солнечного ветра и магнитосферы Земли

Источник

Атмосфера планеты Земля

Атмосфера (от. др.-греч. «пар» и «сфера») — газовая оболочка, окружающая земной шар. Она не имеет конкретной формы и сложно определить ее объем. Атмосфера притягивается к земле. Смесь газов, находящихся в атмосфере — атмосферный воздух.

Особенностью атмосферы является постоянная изменчивость во времени и пространстве ее физических параметров. Явления и процессы, возникающие в атмосфере, происходят под влиянием солнечного излучения и характера земной поверхности. Они имеют решающее влияние на ландшафтное разнообразие нашей планеты, регулируя интенсивность геоморфологических и гидрологических процессов в отдельных регионах мира.

Атмосфера, как уже упоминалось, представляет собой смесь газов и аэрозолей. Некоторые из них являются постоянными компонентами атмосферы, так как не меняют своих пропорций в объеме воздуха. К ним относятся: азот, кислород, аргон, неон, гелий, криптон.

В атмосфере присутствуют также непостоянные компоненты, содержание которых варьируется во времени и пространстве. Появление этих компонентов может быть связано, например, с извержением вулкана. К таким компонентам можно отнести: водяной пар, диоксид углерода, озон, сероводород, диоксид серы, аммиак, фреоны.

Таким образом, атмосфера земли состоит из следующих компонентов:

Прочие : углекислый газ, неон, водяной пар, водород, гелий, криптон, озон.

Первые три компонента занимают 99,96% в единице объема воздуха. Содержание углекислого газа составляет в среднем 0,03%. Оставшийся объем, составляющий всего 0,01%, состоит из ряда других газов, присутствующих в следовых количествах.

Содержание водяного пара колеблется от 0% в полярных регионах до 4% в экваториальной зоне. Водяной пар в количестве 86% поступает от испарения океанов и 14% с поверхности земли. Водяной пар в атмосфере встречается в различных количествах в зависимости от преобладающих условий. Он играет очень важную роль в обмене теплом между поверхностью Земли и атмосферой, поскольку для испарения воды необходима тепловая энергия, которая затем возвращается в атмосферу в процессе конденсации.

Это тепло выделяется в атмосферу во время конденсации водяных паров путем возврата так называемого скрытого тепла. Продукты конденсации, такие как облака, рассеивают и отражают солнечную радиацию и длинноволновую радиацию Земли, а атмосферные осадки в некоторой степени очищают атмосферу.

Кислород в атмосфере необходим в процессах дыхания, горения и разложения. Одна из форм кислорода — озон (O3). Озон встречается в незначительных количествах на поверхности Земли. На значительных высотах его концентрация возрастает. Наибольшая его концентрация достигает на высоте 25-30 км. Содержание озона в атмосфере настолько мало, что, если бы можно было сконцентрировать весь атмосферный озон в одном слое на поверхности Земли, он имел бы толщину всего 3 мм при нормальном давлении.

В верхних слоях атмосферы он образуется при превращении кислорода под воздействием ультрафиолетового излучения, а в нижних слоях он создается в результате электрических разрядов. Этот газ в значительной степени поглощает ультрафиолетовое излучение Солнца, которое вредно для биологической жизни.

Азот поддерживает процессы горения и обмена веществ.

Содержание углекислого газа в атмосфере подвержено большим колебаниям. Днем его меньше, чем ночью. Количество углекислого газа выше в больших городах.

К компонентам атмосферы относятся также плавающие в воздухе жидкие и твердые частицы, называемые атмосферные аэрозоли. Это частицы органического происхождения (бактерии, пыльца) и неорганического происхождения (частицы дыма, сажи, золы, частицы соли). Наименьшее количество аэрозольных частиц наблюдается в высокогорных районах, а наибольшее — на побережье и в крупных промышленных центрах.

Состав атмосферы до высоты в несколько десятков километров практически не меняется. Уменьшается только ее плотность. Атмосферу можно разделить на два слоя. Первый из них, простирающийся от поверхности Земли до высоты около 100 км, является гомосферой. Содержащиеся в нем газы имеют постоянный состав.

Второй слой, простирающийся выше 100 км, характеризуется изменяющимся химическим составом на разных высотах, поэтому он называется гетеросфера. Этот слой имеет разнообразный состав, потому что в нем нет механического перемешивания газов. Он содержит ионизированные частицы, которые имеют некоторый электрический заряд. Ионы образуются в результате коротковолновой солнечной радиации на больших высотах.

На высоте до 200 км в составе преобладает азот. Выше 200 км — увеличивается доля кислорода. В высших слоях основными компонентами являются водород и гелий. Верхний предел атмосферы не определен. В настоящее время предполагается, что атмосфера Земли достигает до 2000 км, хотя ее следы были заметны на высоте более 20 000 км. Однако трудно однозначно определить, на каких высотах она переходит в космос.

Подписывайтесь на наш молодой и энергичный канал!

Если не понравилась — напишите что именно и мы постараемся ответить на Ваши вопросы !

Источник

Из чего состоит Солнце

Большинство из нас более-менее понимает, что Солнце – газовый раскаленный шар. Оно нас согревает, но иногда доставляет определенные неудобства. Структура же звезды не столь известна широкой публике. Восполним пробел.

1. Параметры Солнца

Преобразование водорода в гелий – основной процесс в недрах Солнца.

Радиус – около 700 тыс. км (у Земли – 6,4 тыс. км).

Масса – 2 х 10 в 30-ой степени кг (Земля весит «всего» 6 х 10 в 24-ой степени кг).

Температура поверхности – около 5,5 тыс. градусов Цельсия.

Возраст – 4,6 млрд. лет.

Общая продолжительность стадии желтого карлика – около 10 млрд. лет.

Время «доставки» света с Солнца до нашей планеты составляет около 8 минут.

Состав : водород – 70 % массы, гелий – 28 % массы.

2. Внутренний разрез звезды

Центральную часть Солнца составляет ядро . Его размер – около 24-25 % от диаметра светила. Здесь происходит всё самое важное: водород синтезируется в гелий.

Температура в ядре — около 13-17 млн. градусов Цельсия.

Лучистая зона

Самая протяженная зона – начинается с отметки в 25 % и распространяется до 75 % радиуса звезды. Температура тут ниже – до 5-6 млн. градусов.

Область прозрачна для излучения. Именно тут фотоны многократно поглощаются и переизлучаются по пути наружу. Процесс длительный, поэтому одна частица света, чтобы выбраться из Солнца, может потратить на это 150-200 тыс. лет.

Область конвекции

Снижение температуры до 1-2 млн. градусов приводит к непрозрачности участка для излучения. Перенос энергии возможен только за счет конвекции . Эта зона ответственна за различные активности Солнца: появление темных пятен, факельных областей.

Так как звезда не твердая, скорость ее оборота вокруг оси различается на экваторе (25 дней) и полюсах (38 дней).

3. Внешняя сторона Солнца

Фотосфера

По сути, это видимая обычному зрителю часть светила. Представляет своего рода поверхность. Толщина слоя маленькая – не более 300 км. Колебания температуры составляют от 5 до 6 тыс. градусов.

Хромосфера

Невооруженным глазом не видна, но при солнечном затмении проявляет себя как некий ореол вокруг Солнца. Слой достаточно широкий – до 10 тыс. км. Очень хорошо прогревается плазмой, исходящей с поверхности светила. Температура варьируется от 5-10 тыс. градусов в нижней области до миллиона градусов.

Корона

Очень разреженная часть звезды. В лабораторных условиях физики не способны создать вакуум, который будет разреженнее солнечной короны. Температура этой зоны высокая – около миллиона градусов. Внешний вид короны не стабилен и постоянно меняется.

Солнечный ветер

По мере удаления от Солнца корона постепенно охлаждается и превращается в так называемый звездный ветер.

Он представляет собой поток частиц водорода , которые двигаются с огромной скоростью ( 400 км/сек и выше ) и имеют высокую температуру (100 тыс. градусов). Магнитное поле Земли практически полностью поглощает это излучение.

Как видим, Солнце – это не какой-то статичный объект, состоящий из однородной массы. Оно имеет сложную структуру, как внешнюю, так и внутреннюю. Чем лучше мы его будем понимать, тем проще будет прогнозировать его поведение.

Источник