—> Детская Энциклопедия —>

Как измерили температуру Солнца

Спектр любого твердого тела, нагретого до любой температуры, можно измерить спектрометром. Этот прибор представляет собой слегка измененный спектроскоп.

В фокальной плоскости линзы L2 установлена пластина с узкой вертикальной щелью В (см. Откуда берется цвет? ). Если трубу D поворачивать вокруг вертикальной оси, то через щель В будет проходить свет только узких участков сплошного спектра. Перед щелью А коллиматора установлена лампа накаливания, а за щелью В — болометр: очень тонкая, зачерненная металлическая полоска, которая одинаково поглощает световые лучи с любой длиной волны.

Чем больше энергии излучения поглощает болометр, тем сильнее он нагревается и тем больше становится его электрическое сопротивление. Электрическое сопротивление болометра легко измерить и тем самым определить, какую энергию испускает нить лампы в различных участках спектра.

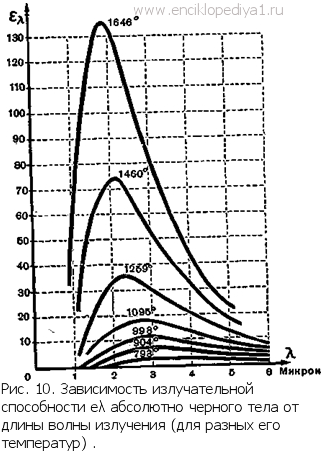

Попытаемся построить график, в котором будет отражено, как зависит энергия, излучаемая 1 см 2 абсолютно черного тела, от длины волны (рис. 10). В излучении абсолютно черного тела невозможно обнаружить энергию, соответствующую излучению волны со строго определенной длиной. Поэтому приходится измерять энергию излучения в каком-то узком участке спектра, например в диапазоне от λ 1 до λ 2. Если эту энергию разделить на ширину участка λ 2— λ 1 ,то определится излучательная способность ελ

абсолютно черного тела для волны длиной λ , лежащей между волнами λ 1 и λ 2.

Отложим значение ε λ по оси ординат, а по оси абсцисс — длину волны λ . Получим кривую с максимумом.

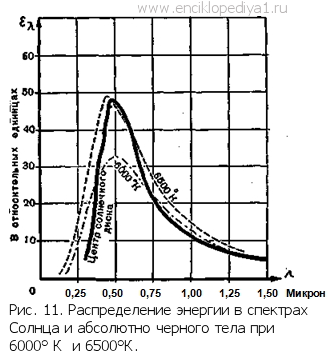

Предположим, мы построили график зависимости (рис. 11) для тела, нагретого до 6000° К (фотосфера Солнца). Самое большое значение el будет при длине волны λ m=0,5 мк. В обе стороны от этой точки регистрируемая в спектрометре энергия будет убывать. Будем двигаться к красной границе солнечного спектра. Уже в области 0,7—0,75 мк красный цвет переходит в темноту. Но и в темных участках болометр будет показывать, что энергия продолжает поступать. Значит, на красной границе спектр Солнца не заканчивается, хотя излучения с длиной волны больше 0,75 мк человеческий глаз не воспринимает.

Здесь начинаются невидимые инфракрасные лучи — инфракрасная область оптического спектра. Инфракрасное излучение примерно в области 500 мк переходит в диапазон радиоволн (см. ст. «Радио»).

То же происходит и на другом конце спектра. За фиолетовыми лучами в области волн в 0,4 мк начинается невидимое ультрафиолетовое излучение, которое где-то около волн в 0,002 мк переходит в рентгеновские лучи (см. Откуда берется цвет? ). Спектральные области наиболее коротких ультрафиолетовых лучей и наиболее длинных рентгеновских лучей накладываются друг на друга.

Инфракрасную область света излучают спектрометром, призма которого изготовлена из кристалла каменной (поваренной) соли. Даже специальные сорта стекла (тяжелый флинт) полностью поглощают инфракрасное излучение, начиная с волн длиной в 2,7 мк. А каменная соль пропускает это излучение с длиной волны до 13,5 мк. В инфракрасном спектрометре вместо линз поставлены вогнутые металлические зеркала, хорошо отражающие инфракрасные лучи.

Ультрафиолетовое излучение исследуют с помощью оптических деталей из кварца или флюорита. Кварц слабо поглощает это излучение до волны в 0,18 мк, а флюорит — до 0,12 мк.

Поместим перед спектрометром с призмой из каменной соли абсолютно черное тело, у которого температура внутренних стенок полости равна 100° Ц. Такое тело не светится даже в полной темноте, но болометр, установленный у выходной щели спектрометра, позволяет и в этом случае определить зависимость ε λ от длины волн. Максимум излучательной способности тела, нагретого до 100°Ц, соответствует длине волны в 7,8 мк. Опыты показали: чем выше температура полости, тем короче должна быть длина волны λ m (рис. 10). Величина λ m как бы смещается с ростом температуры в сторону более коротких волн.

В результате этих опытов и некоторых теоретических соображений немецкому физику Вильгельму Вину удалось вывести формулу, которая теперь называется законом смещения Вина: λ mТ = 2897 мк•°К. Если в эту формулу подставить λ m в микронах, определится величина Т — температура излучающего нагретого тела в градусах Кельвина. С помощью спектроскопа можно измерить температуру любого тела, даже температуру Солнца или звезды.

Иначе, как с помощью спектрометра, узнать температуру Солнца невозможно. Нельзя же установить на Солнце термометр! Но, допустим, мы как-то добыли кусочек Солнца. Из какого же материала сделать термометр? Даже самый тугоплавкий металл — вольфрам плавится при 3000°К. Поэтому температуру Солнца можно определить только измерением λ m. Так же определяется температура звезд, а в земных условиях — температура сильно нагретых тел, например раскаленной плазмы (см. ст. «Сто миллионов градусов»).

Источник

КАК ИЗМЕРИЛИ ТЕМПЕРАТУРУ СОЛНЦА

Спектр любого твердого тела, нагретого до любой температуры, можно измерить спектрометром. Этот прибор представляет собой слегка измененный спектроскоп.

В фокальной плоскости линзы L2 установлена пластина с узкой вертикальной щелью В (рис. 2 на цвет. табл. у стр. 176). Если трубу D поворачивать вокруг вертикальной оси, то через щель В будет проходить свет только узких участков сплошного спектра. Перед щелью А коллиматора установлена лампа накаливания, а за щелью В — болометр: очень тонкая, за-

черненная металлическая полоска, которая одинаково поглощает световые лучи с любой длиной волны.

Чем больше энергии излучения поглощает болометр, тем сильнее он нагревается и тем больше становится его электрическое сопротивление. Электрическое сопротивление болометра легко измерить и тем самым определить, какую энергию испускает нить лампы в различных участках спектра.

Попытаемся построить график, в котором будет отражено, как зависит энергия, излучаемая 1 см2 абсолютно черного тела, от длины волны (рис. 10). В излучении абсолютно черного тела невозможно обнаружить энергию, соответствующую излучению волны со строго определенной длиной. Поэтому приходится измерять энергию излучения в каком-то узком участке спектра, например в диапазоне от l 1 до l 2. Если эту энергию разделить на ширину участка l 2- l 1 ,то определится излучательная способность e l абсолютно черного тела для волны длиной l , лежащей между волнами l 1 и l 2.

Отложим значение e l по оси ординат, а по оси абсцисс — длину волны l . Получим кривую с максимумом.

Предположим, мы построили график зависимости (рис. 11) для тела, нагретого до 6000° К (фотосфера Солнца). Самое большое значение e l будет при длине волны l m=0,5 мк. В обе стороны от этой точки регистрируемая в спектрометре энергия будет убывать. Будем двигаться к красной границе солнечного спектра. Уже в области 0,7—0,75 мк красный цвет переходит в темноту. Но и в темных участках болометр будет показывать, что энергия продолжает поступать. Значит, на красной границе спектр Солнца не

Рис. 11. Распределение энергии в спектрах Солнца и абсолютно черного тела при 6000° К и 6500°К.

заканчивается, хотя излучения с длиной волны больше 0,75 мк человеческий глаз не воспринимает.

Здесь начинаются невидимые инфракрасные лучи — инфракрасная область оптического спектра. Инфракрасное излучение примерно в области 500 мк переходит в диапазон радиоволн (см. ст. «Радио»).

То же происходит и на другом конце спектра. За фиолетовыми лучами в области волн в 0,4 мк начинается невидимое ультрафиолетовое излучение, которое где-то около волн в 0,002 мк переходит в рентгеновские лучи (см. цвет. табл. у стр. 177). Спектральные области наиболее коротких ультрафиолетовых лучей и наиболее длинных рентгеновских лучей накладываются друг на друга.

Инфракрасную область света излучают спектрометром, призма которого изготовлена из кристалла каменной (поваренной) соли. Даже специальные сорта стекла (тяжелый флинт) полностью поглощают инфракрасное излучение, начиная с волн длиной в 2,7 мк. А каменная соль пропускает это излучение с длиной волны

до 13,5 мк. В инфракрасном спектрометре вместо линз поставлены вогнутые металлические зеркала, хорошо отражающие инфракрасные лучи.

Ультрафиолетовое излучение исследуют с помощью оптических деталей из кварца или флюорита. Кварц слабо поглощает это излучение до волны в 0,18 мк, а флюорит — до 0,12 мк.

Поместим перед спектрометром с призмой из каменной соли абсолютно черное тело, у которого температура внутренних стенок полости равна 100° Ц. Такое тело не светится даже в полной темноте, но болометр, установленный у выходной щели спектрометра, позволяет и в этом случае определить зависимость e l от длины волн. Максимум излучательной способности тела, нагретого до 100°Ц, соответствует длине волны в 7,8 мк. Опыты показали: чем выше температура полости, тем короче должна быть длина волны l m (рис. 10). Величина l m как бы смещается с ростом температуры в сторону более коротких волн.

В результате этих опытов и некоторых теоретических соображений немецкому физику Вильгельму Вину удалось вывести формулу, которая теперь называется законом смещения Вина: l mТ = 2897 мк•°К. Если в эту формулу подставить l m в микронах, определится величина Т — температура излучающего нагретого тела в* градусах Кельвина. С помощью спектроскопа можно измерить температуру любого тела, даже температуру Солнца или звезды.

Иначе, как с помощью спектрометра, узнать температуру Солнца невозможно. Нельзя же установить на Солнце термометр! Но, допустим, мы как-то добыли кусочек Солнца. Из какого же материала сделать термометр? Даже самый тугоплавкий металл — вольфрам плавится при 3000°К. Поэтому температуру Солнца можно определить только измерением l m. Так же определяется температура звезд, а в земных условиях — температура сильно нагретых тел, например раскаленной плазмы (см. ст. «Сто миллионов градусов»).

Источник

Как измерили температуру солнца.

Как измерили температуру звезд.

Одна из легко измеряемых звёздных характеристик — цвет. Как раскалённый металл меняет свой цвет в зависимости от степени нагрева, так и цвет звезды всегда указывает на её температуру. В астрономии применяют абсолютную шкалу температур, шаг которой — один кельвин (1 К) -тот же, что и в привычной нам шкале Цельсия (1 °С) , а начало шкалы сдвинуто на -273 (0 К = -273 °С) .

Самые горячие звёзды — всегда голубого и белого цвета, менее горячие — желтоватого, холодные — красноватого. Но даже наиболее холодные звёзды имеют температуру 2-3 тыс. Кельвинов — горячее любого расплавленного металла.

Человеческий глаз способен лишь грубo определить цвет звезды. Для более точных оценок служат фотографические и фотоэлектрические приёмники излучения, чувствительные к различным участкам видимого (или невидимого) спектра. Ведь цвет звезды зависит от того, на какой участок спектра приходится наибольшая энергия излучения. Сравнение звёздных величин в разных интервалах спектра (например, в голубом и жёлтом) позволяет количественно охарактеризовать цвет звезды и оценить её температуру.

Как измерили температуру солнца.

По закону оптики «Закону Вина» существует чёткая зависимость максимума интенсивности излучения по спектру частот от температуры излучающего объекта. На этом принципе основан и ИК радиометр (прибор ночного видения) , выделяющий ИК излучение из спектра, и прибор термосканер для определения температуры тела на расстоянии.

Поэтому, определяя максимум излучения по спектру частот спектра Солнца, определили, что температура верхних слоёв Солнца, поставлящих нам свет (Фотосфера) имеет температуру около 6 тыс градусов С (в глубинах Солнца по расчётам, температура составляет миллионы градусов) . Также термосканерами (специальными астрофизическими) опрделяют температуру поверхности и других тел в Космосе (планет, звёзд. )

Дата добавления: 2015-08-09 ; просмотров: 2186 | Нарушение авторских прав

Источник

как измеряют температуру солнца

Здравствуйте!

По закону оптики «Закону Вина» существует чёткая зависимость максимума интенсивности излучения по спектру частот от температуры излучающего объекта. На этом принципе основан и ИК радиометр (прибор ночного видения) , выделяющий ИК излучение из спектра, и прибор термосканер для определения температуры тела на расстоянии.

Поэтому, определяя максимум излучения по спектру частот спектра Солнца, определили, что температура верхних слоёв Солнца, поставлящих нам свет (Фотосфера) имеет температуру около 6 тыс градусов С (в глубинах Солнца по расчётам, температура составляет миллионы градусов) . Также термосканерами (специальными астрофизическими) опрделяют температуру поверхности и других тел в Космосе (планет, звёзд. )

Всего Вам доброго.

в котором определяется частта максимума излучения по спектру

Определение температуры на основании применения законов излучения абсолютно черного тела. На применении законов излучения абсолютно черного тела (строго говоря, справедливых только для термодинамического равновесия) к наблюдаемому излучению основан ряд наиболее распространенных методов определения температуры. Однако по причинам, упомянутым в начале этого параграфа, все эти методы принципиально неточны и приводят к результатам, содержащим большие или меньшие ошибки. Поэтому их применяют либо для приближенных оценок температуры, либо в тех случаях, когда удается доказать, что эти ошибки пренебрежимо малы. Начнем именно с этих случаев.

Оптически толстый, непрозрачный слой газа в соответствии с законом Кирхгофа дает сильное излучение в непрерывном спектре. Типичным примером могут служить наиболее глубокие слои атмосферы звезды. Чем глубже находятся эти слои, тем лучше они изолированы от окружающего пространства и тем ближе, следовательно, их излучение к равновесному. Поэтому для внутренних слоев звезды, излучение которых до нас совсем не доходит, законы теплового излучения выполняются с высокой степенью точности.

Совсем иначе обстоит дело с внешними слоями звезды. Они занимают промежуточное положение между полностью изолированными внутренними слоями и совсем прозрачными самыми внешними (имеется в виду видимое излучение) . Фактически мы видим те слои, оптическая глубина которых т не слишком сильно отличается от 1. Действительно, более глубокие слои хуже видны вследствие быстрого роста непрозрачности с глубиной, а самые внешние слои, для которых t мало, слабо излучают (напомним, что излучение оптически тонкого слоя пропорционально его оптической толщине) . Следовательно, излучение, выходящее за пределы данного тела, возникает в основном в слоях, для которых t » 1. Иными словами, те слои, что мы видим, расположены на глубине, начиная с которой газ становится непрозрачным, Для них законы теплового излучения выполняются лишь приблизительно.

Источник