Происхождение Солнечной системы

Солнечная система состоит из центрального небесного тела – звезды Солнца, 8 больших планет, обращающихся вокруг него, их спутников, множества малых планет – астероидов, многочисленных комет и межпланетной среды. Большие планеты располагаются в порядке удаления от Солнца следующим образом: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун.

Один из важных вопросов, связанных с изучением нашей планетной системы – проблема ее происхождения.

Развитие представлений о происхождении Солнечной системы

К настоящему времени известны многие гипотезы о происхождении Солнечной системы, в том числе предложенные независимо немецким философом И. Кантом и французским математиком и физиком П. Лапласом:

- Точка зрения И. Канта заключалась в эволюционном развитии холодной пылевой туманности, входе которого сначала возникло центральное массивное тело – Солнце, а потом родились и планеты.

- П. Лаплас считал первоначальную туманность газовой и очень горячей, находящейся в состоянии быстрого вращения. Сжимаясь под действием силы всемирного тяготения, туманность вследствие закона сохранения момента импульса вращалась все быстрее и быстрее. Под действием больших центробежных сил от него последовательно отделялись кольца, превращаясь в результате охлаждения и конденсации в планеты.

Несмотря на такое различие между двумя рассматриваемыми гипотезами, обе они исходят от одной идеи – Солнечная система возникла в результате закономерного развития туманности. И поэтому такую идею иногда называют гипотезой Канта–Лапласа.

Английский астроном Хойл утверждает, что Солнце в момент рождения представляло собой сгусток газопылевой туманности, в котором существовало магнитное поле. Вначале он вращался с большой скоростью, а позже из-за влияния магнитного поля его вращение начало снижаться.

Гипотеза Джинса – формирование системы произошло в результате катастрофы. Солнце столкнулось с другой звездой, в результате часть выброшенного в космическое пространство вещества конденсировалось и образовало планеты.

Согласно современным представлениям, планеты солнечной системы образовались из холодного газопылевого облака, окружавшего Солнце миллиарды лет назад. Такая точка зрения наиболее последовательно отражена в гипотезе российского ученого, академика О.Ю. Шмидта.

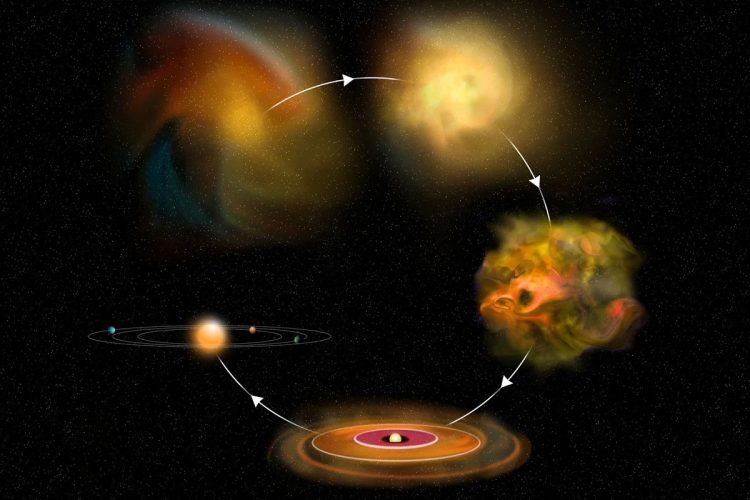

Стадии образования Солнечной системы

Основная теория предполагает, что на месте нынешней Солнечной системы 5 млрд. лет тому назад существовало гигантское облако из газов и пыли. Оно имело огромные размеры, и было растянуто в пространстве на 6 млрд. км.

Аналогичные пылевые облака существуют во многих уголках необъятной Вселенной. Их основная масса состоит из водорода. Это тот газ, из которого первоначально образуются звёзды. Затем, в результате термоядерной реакции, начинает выделяться инертный газ гелий. На долю остальных веществ приходится всего 2%.

Образование Солнца

В какой-то момент пылевое облако получило внешний мощный импульс, представляющий собой огромный выброс энергии. Это могла быть ударная волна, сгенерированная взрывом сверхновой звезды. А возможно, что внешнего воздействия и не было. Просто за счёт закона притяжения облако стало уменьшаться в объёме и уплотняться.

Данный процесс дал толчок гравитационному коллапсу. То есть произошло быстрое сжатие космической массы. В результате этого в центре возникло раскалённое ядро с очень высокой плотностью. Вся остальная масса рассосредоточилась по краям ядра. А так как в космосе всё вращается вокруг своей оси, то эта масса приобрела форму диска.

Ядро уменьшалось в размере, увеличивая свою температуру и плотность. В результате оно трансформировалось в протозвезду. А газовое облако вокруг ядра всё больше уплотнялось, пока в ядре температура и давление достигли критической величины. Это спровоцировало начало термоядерной реакции, и водород начал превращаться в гелий.

С момента формирования туманности до запуска в протозвезде термоядерных реакций проходит в среднем 100000 лет.

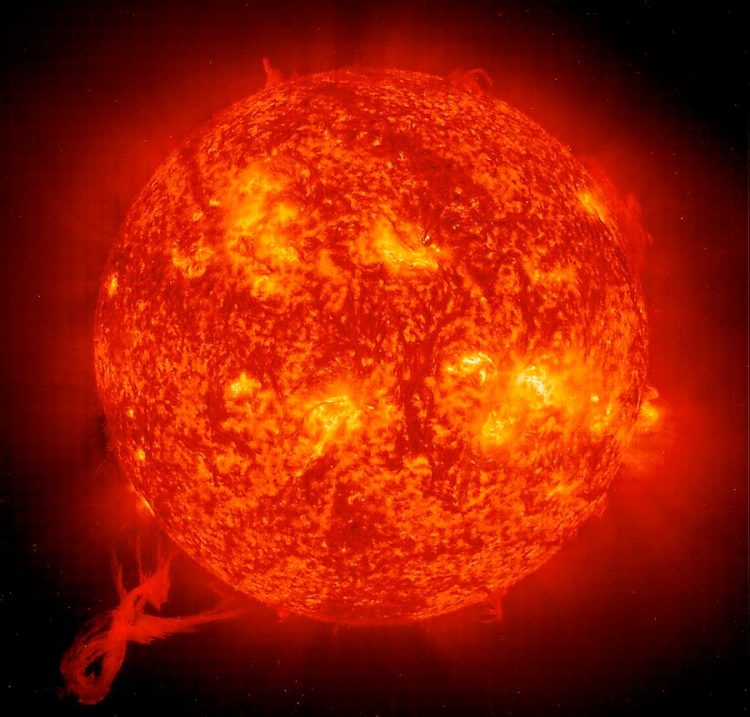

Протозвезда перестала существовать, а вместо неё возникла звезда под названием Солнце.

Новая звезда еще очень мала – она находится в стадии коричневого карлика. Она в течение нескольких сотен миллионов лет превращается в звезду солнцеподобного типа.

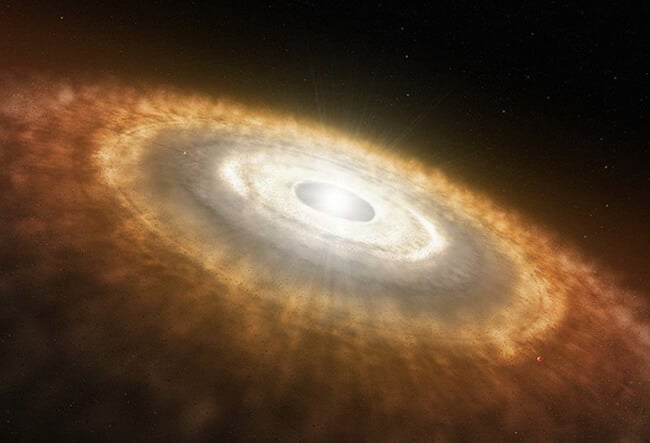

После того, как значительная часть массы протозвездной туманности сформировало звезду, вокруг нее образуется протопланетный диск.

Постепенно молодая звезда и окружающее ее пространство остывает, что приводит к конденсации летучих веществ. Формируются пылевые частички, начинающие слипаться между собой. Так постепенно образуются планетазимали – «кирпичики» диаметром не более 1 км, из которых строятся планеты.

Формирование планет земной группы

А вот далее пошёл другой процесс. Газопылевые облака, вращающиеся вокруг Солнца, стали стягиваться в плотные кольца.

Планеты внутренней группы сформировались в тех областях протопланетного диска, где температура слишком высока для существования частиц льда и газа в диком состоянии. Поэтому эти объекты построены преимущественно из термоустойчивых горных пород.

Планетазимали вначале быстро приращивают массу, достигая диаметра более километра. Далее крупные фрагменты притягивают к себе более мелкие, пока запас планетазималей в диске не окажется полностью исчерпан. Наступает стадия окончательного формирования Солнечной системы и приобретения ее телами определенной орбиты.

Весь процесс возникновения планеты внутренней группы занял от 10 до 100 миллионов лет.

Выражаясь совсем просто, можно сказать, что с ближайших ядер звезда «сдула» газовые оболочки. Так образовались маленькие планеты, вращающиеся рядом с Солнцем. Это Меркурий, Венера, Земля и Марс.

Возникновение газовых гигантов

Формирование газовых гигантов, к которым относятся Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, более сложный процесс.

До момента образования крупных планетазималей их развитие подобно планетам земного типа. Но в их составе содержатся частицы льда, и они наращивают свою массу путем аккреции газа из протопланетного диска. Это возможно, т.к. во внешней области будущей звездной системы температуры относительно невысоки.

Процесс сбора газа занимает несколько миллионов лет до истощения газовых запасов диска.

Формирование газовых гигантов оказывает значительное влияние на количество твердотельных планет внутри системы. Чем раньше началось образование газовых планет, тем меньше строительного материала останется на формирование землеподобных тел.

Одной из заключительных стадий эволюции Солнечной системы стало образование главного пояса астероидов. Считается, что он образован из «строительного материала», оставшегося после формирования основных планет.

Образование спутников

В дальнейшем произошло возникновение спутников вокруг планет.

Естественные спутники образовались у большинства планет Солнечной системы, а также у многих других тел. Так возле Земли появилась Луна.

Различают три основных механизма их формирования:

- формирование из около-планетного диска (в случае газовых гигантов);

- формирование из осколков столкновения (в случае достаточно крупного столкновения под малым углом);

- захват пролетающего объекта

И, в конце концов, образовалось единое космическое сообщество, которое существует по сей день.

Вот таким образом наука объясняет происхождение Солнечной системы. Кстати, данная теория присуща и другим звёздным образованиям, которых в космосе бесконечное множество.

Будущее Cолнечной системы

По последним научным данным, Солнечная система является стабильной системой. То есть больших изменений в ближайшее время не стоит ждать. Самые большие изменения будут происходить с изменением состояния Солнца.

Другими словами, не будет претерпевать экстремальных изменений до тех пор, пока Солнце не израсходует запасы водородного топлива. Этот рубеж положит начало переходу Солнца в фазу красного гиганта.

Спустя 1 миллиард лет из-за увеличения солнечного излучения околозвёздная обитаемая зона Солнечной системы будет смещена за пределы современной земной орбиты.

В настоящее время

Солнечная система и ее происхождение изучаются во многих известных институтах мира.

Проходящие ежегодно международные конгрессы включают в программу обязательное обсуждение этого вопроса, а в дискуссиях уже неоднократно принимали участие ведущие российские специалисты из Геофизического института при Академии наук. Углубленным исследованиям по теме «Солнечная система и ее происхождение» отводится важное место, а средства для их проведения выделяются из государственного бюджета.

Наступит момент, и благодаря неустанным трудам ученых завеса тайны приоткроется, чтобы население Земли смогло узнать еще больше о происхождении нашей удивительной планеты.

Видео

Источник

Как сформировалась наша Солнечная система?

С незапамятный времен человечество пытается ответить на вопрос о том, как появилась Вселенная. Однако всерьез заниматься этим вопросом стали только с началом научной революции, когда в мире стали доминировать теории, доказательства которых осуществлялось эмпирическим путем. Именно с этого момента — промежуток между 16-м и 18-м веками — астрономы и физики стали выводить доказательные объяснения того, с чего началась жизнь нашего Солнца, планет и всей Вселенной.

Есть несколько гипотез, которые могут ответить на этот вопрос.

Если речь идет о Солнечной системе, то наиболее популярным и широко признанным взглядом является небулярная гипотеза происхождения миров. Согласно этой модели, Солнце, планеты и все остальные объекты Солнечной системы образовались многие миллиарды лет назад из плотных облаков молекулярного водорода. Первоначально предложенная в качестве объяснения происхождения Солнечной системы, она по-прежнему остается наиболее широко принятой.

Небулярная гипотеза — что это?

Согласно данной модели, Солнце и все планеты нашей Солнечной системы начали свою историю с гигантского молекулярного облака из газа и пыли. Затем, около 4,47 миллиарда лет назад что-то произошло, что привело к коллапсу облака. Возможно, причиной стала пролетающая мимо звезда или взрывные волны сверхновой, точно никто не знает, но конечным результатом стал гравитационный коллапс в центре облака.

С этого момента из облаков газа и пыли начали формироваться более плотные сгустки. Достигнув определенной плотности, сгустки согласно закону сохранения импульса начали вращаться, а повышающееся давление их разогрело. Большая часть материи собралась в центральном сгустке, в то время как оставшаяся материя образовала вокруг этого сгустка кольцо.

Сгусток в центре со временем превратился в Солнце, а остальная материя образовала протопланетарный диск.

Планеты же образовались из материи этого диска. Притягивающиеся друг к другу частицы пыли и газа собрались в более крупные тела. Рядом с Солнцем смогли сформироваться в более плотные объекты только те сгустки, в которых присутствовала наибольшая концентрация металлов и силикатов. Так появились Меркурий, Венера, Земля и Марс. Поскольку металлические элементы слабо присутствовали в первичной солнечной туманности, планеты не смогли очень сильно вырасти.

Как появились планеты

В свою очередь такие гигантские планеты, как Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, образовались уже где-то в точке между орбитами Марса и Юпитера — где-то за границей отрицательных температур, где материал замерзает настолько, что позволяет летучим соединениям сохранять твердую форму в виде льда. Разнообразие этого льда оказалось гораздо шире, чем разнообразие металлов и силикатов, из которых образовались планеты внутренней части Солнечной системы. Это позволило им вырасти настолько огромными, что в конечном итоге у них появились целые атмосферы из водорода и гелия. Оставшийся материал, который так и не был использован для образования планет, сосредоточился в других регионах, сформировав в конечном итоге пояс астероидов, пояс Койпера и облако Оорта.

Ранняя Солнечная система в представлении художника. Столкновение между собой частиц в аккреционном диске привело к формированию планетоземалей и в конце концов планет

В течение следующих 50 миллионов лет давление и плотность водорода в центре протозвезды стали достаточно высокими для начала термоядерной реакции. Температура, скорость реакции, давление и плотность продолжили возрастать до тех пор, пока не было достигнуто гидростатическое равновесие. С этого момента Солнце превратилось в звезду главной последовательности. Солнечные ветра создали гелиосферу, сметав при этом оставшийся от протопланетарного диска газ и пыль в межзвездное пространство и ознаменовав завершение процесса планетарного формирования.

История небулярной гипотезы

Впервые идея о том, что Солнечная система образовалась из туманности, была предложена в 1734 году шведским ученым и теологом Эммануилом Сведенборгом. Иммануил Кант, знакомый с работой Сведенборга, занялся дальнейшим развитием теории и опубликовал результаты в своей работе «Всеобщая естественная история и теория неба» в 1755 году. В ней он заявлял, что газовые облака (туманности) медленно вращаются, постепенно разрушаются и под действием гравитации сжимаются, формируя звезды и планеты.

Аналогичная, но менее детальная модель формирования была предложена Пьером-Симоном Лапласом и описана в труде «Изложение системы мира», который был опубликован в 1796 году. Лаплас теоретизировал на тему того, что первоначально Солнце имело атмосферу, расширенную на всю Солнечную систему, и в какой-то момент это «протозвездное облако» начало охлаждаться и уменьшаться. С увеличением скорости вращения облака оно выбросило излишнюю материю, из которой впоследствии сформировались планеты.

Туманность Sh 2-106. Компактная область звездообразования в созвездии Лебедя

Небулярная модель Лапласа получала широкое признание в течение 19-го века, хотя и содержала некоторые явные нестыковки. Основной вопрос вызывало угловое распределение импульса между Солнцем и планетами, которое небулярная теория не объясняла. Помимо этого, шотландский ученый Джеймс Клерк Максвелл (1831–1879) утверждал, что разность скорости вращения между внешней и внутренней частью протопланетарного диска не позволила бы материи накапливаться. Кроме того, теория была не принята также и астрономом сэром Дэвидом Брюстером (1781–1868), который однажды сказал:

«Те, кто считают, что небулярная теория верна, и уверены в том, что наша Земля получила свою твердую форму и атмосферу из кольца, брошенного из солнечной атмосферы, которое впоследствии было заключено в твердую терраквальную сферу, вероятнее всего, считают, что Луна образовалась таким же образом. [Если рассматривать с этой точки зрения], то на Луне тоже обязательно должна иметься вода и своя атмосфера».

К концу 20-го века модель Лапласа утратила доверие в лице ученых и заставила последних начать поиск новых теорий. Началось это, правда, не раньше самого конца 60-х годов, когда появился самый современный и самый широко признанный вариант небулярной гипотезы — модель солнечного небулярного диска. Заслуга принадлежит советскому астроному Виктору Сафронову и его книге «Эволюция допланетного облака и образование Земли и планет» (1969 год). В этой книге описаны практически все основные вопросы и загадки процесса планетарного формирования, и что важнее всего — ответы на эти вопросы и загадки четко сформулированы.

Если вам интересны новости науки и технологий, подпишитесь на нас в Яндекс.Дзен, чтобы не пропускать новые материалы!

Например, модель допланетного облака успешно объясняет появление аккреционных дисков вокруг молодых звездных объектов. Множественные симуляции также показали, что аккреция вещества в этих дисках ведет к формированию нескольких тел размером с Землю. Благодаря книге Сафронова вопрос происхождения планет земной группы (или землеподобных, если хотите) можно считать решенным.

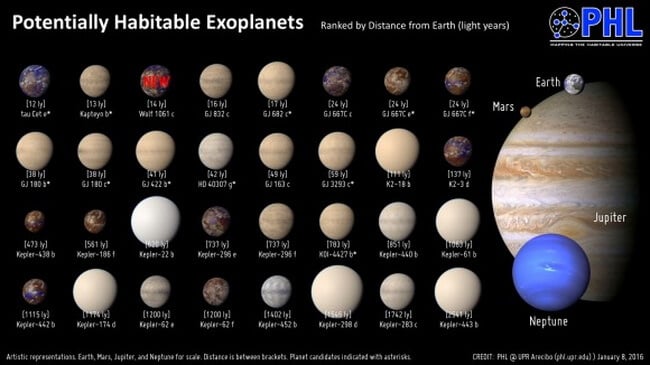

Несмотря на то, что изначально модель допланетного облака применялась только в отношении Солнечной системы, многие теоретики считают, что ее можно использовать в качестве универсальной системы мер для всей Вселенной. Поэтому ее даже сейчас нередко используют для объяснения процесса формирования многих экзопланет, которые были нами найдены.

Недостатки небулярной гипотезы

Несмотря на то, что небулярная модель имеет широкое признание, она по-прежнему содержит ряд вопросов, которые не могут решить даже современные астрономы. Например, есть вопрос, связанный с наклоном. Согласно небулярной теории, все планеты, находящиеся вокруг звезд, должны обладать одинаковым наклоном осей по отношению к плоскости эклиптики. Но нам известно, что планеты внутреннего и внешнего кругов обладают совершенно разными наклонами осей.

В то время как планеты внутреннего круга обладают углом наклона осей, составляющим от 0 градусов, оси других (Земли и Марса, например) имеют угол наклона около 23,4 и 25 градусов соответственно. Планеты внешнего круга, в свою очередь, тоже обладают разными наклонами осей. Наклон оси Юпитера, например, составляет 3,13 градуса, в то время как у Сатурна и Нептуна эти показатели составляют 26,73 и 28,32 градуса соответственно. А Уран вообще имеет экстремальный наклон оси в 97,77 градуса, что фактически заставляет один из его полюсов постоянно находиться лицом к Солнцу.

Список потенциально обитаемых экзопланет согласно Planetary Habitability Laboratory

Кроме того, изучение планет вне Солнечной системы позволило ученым отметить несоответствия, которые ставят под сомнение небулярную гипотезу. Некоторые из этих несоответствий связаны с классом планет «горячие Юпитеры», чьи орбиты близко расположены к своим звездам, и периодом в несколько дней. Астрономы скорректировали некоторые моменты гипотезы, чтобы решить эти вопросы, но всех проблем это не решило.

Вероятнее всего, неразрешенные вопросы имеют наиболее близкое значение к пониманию природы формирования, и поэтому на них так трудно ответить. Просто когда мы думаем, что нашли наиболее убедительное и логичное объяснение, всегда остаются моменты, которые объяснить мы не в состоянии. Тем не менее мы прошли немалый путь, пока не пришли к нашим текущим моделям звездообразования и планетарного формирования. Чем больше мы узнаем о соседних звездных системах и чем больше исследуем космос, тем более зрелыми и совершенными становятся наши модели.

Источник