Почему Солнце в течение года по-разному освещает Землю?

Несложно догадаться, что смена времен года связана с разным освещением Земли Солнцем. Но почему это освещение меняется в течение года?

Причина такого явления заключается в наклоне оси вращения Земли. Если бы ось Земли располагалась бы строго перпендикулярно плоскости орбиты (которую также называют эклиптикой), то свет всегда падал бы на экватор под прямым углом, а на полярные районы – по касательной. В результате ни каких времен года на нашей планете не было бы.

Если бы ось Земли полностью лежала бы в плоскости эклиптики, то солнечный свет в течение полугода почти весь солнечный свет падал бы только на Южное полушарие, в то время как Северное находилось бы в тени. Через полгода ситуация поменялась бы на противоположную. В результате на Земле были чрезвычайно суровые зимы, сменяющиеся очень жаркими летними месяцами.

Однако в реальности угол между осью земли и эклиптикой составляет не 0° и не 90°, а примерно 23°26’. Из-за этого смена времен года существует, но она не носит катастрофический характер. Из-за наклона оси в каждый момент времени одно из полушарий получает больше света, чем другое. Поэтому лето в Северном полушарии наступает тогда, когда на юге идет зима.

Наклон оси Земли не только приводит к смене времен года. Из-за него наблюдаются такие явления, как полярная ночь и полярный день. Дело в том, что при определенном положении Земли на орбите солнечный свет не может упасть на некоторые участки ее поверхности, как бы она не была повернута относительно своей оси. Из-за этого полярные области могут месяцами оставаться без солнечного света.

Также на интенсивность солнечного света влияет и расстояние до звезды. Оно изменяется от минимума (147 млн км) в январе до максимума (152 млн км) в июле. Однако эти изменения расстояния не очень значительны, поэтому они не являются причиной смены времен года.

Список использованных источников

Источник

§ 30. Распределение солнечного света и тепла на Земле (учебник)

§ 30. Распределение солнечного света и тепла на Земле

1. Вспомните, почему на Земле происходит смена дня и ночи и времен года.

2. Что называется орбитой Земли?

Изменение высоты Солнца над горизонтом в течение года. Чтобы понять, почему на протяжении года Солнце в полдень бывает на разной высоте над горизонтом, вспомните с уроков природоведения особенности движения Земли вокруг Солнца.

На глобусе видно, что земная ось имеет наклон. Во время движения Земли вокруг Солнца угол наклона не меняется. Благодаря этому Земля возвращается к Солнцу больше то Северной, то Южной полушарием. От этого изменяется угол падения солнечных лучей на земную поверхность. И соответственно больше освещается и нагревается то одна, то другая полушарие.

Если бы земная ось была бы не наклонена, а перпендикулярна плоскости орбиты Земли, то количество солнечного тепла на каждой параллели течение года, не изменялась бы. Тогда бы в своих наблюдениях за высотой полуденного Солнца, вы целый год записывали бы одну и ту же длину тени гномона. Это указывало бы на то, что в течение года продолжительность дня всегда равен ночи. Тогда земная поверхность нагревалась в течение года одинаково и пор года не существовало бы.

Освещение и нагрев поверхность Земли в течение года. По поверхности шарообразной Земли солнечное тепло и свет распределяются неравномерно. Это объясняется тем, что угол падения лучей на разных широтах разный.

Вы уже знаете, что земная ось наклонена к плоскости орбиты под углом. Своим северным концом она направлена в сторону Полярной звезды. Солнце всегда освещает половину Земли. При этом более освещается то Северная полушарие (и день там длится дольше, чем в другом полушарии), то, наоборот, Южная. Дважды в год оба полушария бывают освещены одинаково (тогда и продолжительность дня в обоих полушариях одинакова).

Когда Земля обращена к Солнцу Северным полюсом, тогда оно больше освещает и нагревает Северное полушарие. Дни становятся длиннее ночи. Наступает теплое время года — лето. На полюсе и в приполярной части Солнце светит круглосуточно и не заходит за горизонт (Ночь не наступает). Это явление называется полярный день. На полюсе он длится 180 суток (полгода), но чем дальше на юг, тем его продолжительность уменьшается до суток на параллели 66,5 0 пн . ш. Эту параллель называют Северным полярным кругом. Южнее этой линии Солнце опускается за горизонт и смена дня и ночи происходит в привычном для нас порядке — ежесуточно. 22 июня — Солнечная лучи будут падать отвесно (под наибольшим углом — 90 0 ) На параллель 23,5 пн . ш. Этот день будет самым длинным, а ночь короткой в году. Эту параллель называют Северными тропиком, А день 22 июня — летним солнцестоянием .

В настоящее время Южный полюс отвлеченный от Солнца и оно меньше освещает и нагревает Южное полушарие. Там зима. На полюс и приполярной часть течение суток солнечные лучи совсем не попадают. Солнце не появляется из-за горизонта и день не наступает. Это явление называется полярная ночь. На самом полюсе она длится 180 дней, а чем дальше на север, тем становится короче до одних суток на параллели 66,5 0 ю. ш. Эту параллель называют Южным полярным кругом.Севернее от нее Солнце появляется на горизонте и смена дня и ночи происходит каждые сутки. 22 июня День будет кратчайшим в году. Для Южной полушарии он будет зимним солнцестоянием.

Через три месяца, 23 сентября, Земля займет такое положение относительно Солнца, когда солнечные лучи одинаково освещать как Северную, так и Южное полушарие. Отвесно солнечные лучи падают на экваторе. На всей Земле, кроме полюсов, день равен ночи (по 12 ч ). Этот день называют днем осеннего равноденствия .

Еще через три месяца, 22 декабря к Солнцу вернется Южная полушарие. Там наступит лето. Этот день будет самым длинным, а ночь — самой короткой. В приполярной области наступит полярный день. Лучи Солнца отвесно падать на параллель 23,5 0 ю. ш. Зато, в Северном полушарии будет зима. Этот день будет самым коротким, а ночь длинной. Параллель 23,5 0 ю. ш. называют Южным тропиком,а день 22 декабря — зимним солнцестоянием .

Еще через три месяца, 21 марта, опять обе полушария будут освещены одинаково, день будет равен ночи. Лучи солнца отвесно падать на экваторе. Этот день называют весенним равноденствием .

В Украине наибольшая высота Солнца в полдень – 61–69 0 (22 июня), наименьшая — 14-22 0 (22 декабря).

Древние славяне бога света и Солнца называли Дажбогом . В известном литературном произведении «Слово о полку Игореве » наших предков — русичей назван внуками Даждьбога. Наряду с другими богами, поставленными князем Владимиром в Киеве, стоял и Дажьбог. По древним мифам его в небе сопровождают три солнечные собратья: Ярило — Бог весеннего равноденствия, Семиярило — Бог летнего солнцестояния и Коляда — Бог зимнего солнцестояния. Днем рождения молодого Солнца считался день зимнего солнцестояния. Опекуном этой светоносной тройке считался бог Троян — Владыка неба, земли и потустороннего царства.

Рис. Годовое движение Земли вокруг Солнца

Тепловые пояса Земли. Неравномерный нагрев земной поверхности обусловливает разные температуры воздуха на разных широтах. Широтные полосы с определенными температурами воздуха называются тепловыми поясами. Пояса различаются между собой количеством тепла, поступающего от Солнца. Их простирание зависимости от распределения температур хорошо иллюстрируют изотермы (От греческого » изо » — Одинаковый, » терма «- Тепло). Это линии на карте, соединяют точки с одинаковой температурой.

Жаркий пояс размещен вдоль экватора, между Северным и Южным тропиками. Он ограничен с обеих сторон изотерм 20 0 С. Интересно, что границы пояса совпадают с границами распространения пальм на суше и кораллов в океане. Здесь земная поверхность получает наибольшее солнечного тепла. Дважды в год (22 декабря и 22 июня) полдень солнечные лучи падают почти отвесно (под углом 90 0 ). Воздуха от поверхности сильно нагревается. Поэтому там жарко в течение года.

Умеренные пояса (В обоих полушариях) примыкают к жаркому поясу. Они протянулись в обоих полушариях между полярным кругом и тропиком. Солнечные лучи там падают на земную поверхность с некоторым наклоном. Причем, чем севернее, тем наклон больше. Поэтому солнечные лучи меньше нагревает поверхность. В результате меньше нагревается и воздух. Вот почему в умеренных поясах холоднее, чем в жарком. Солнце там никогда не бывает в зените. Четко выраженные времена года: зима, весна, лето, осень. При этом чем ближе к полярному кругу, тем зима длительная и холоднее. Чем ближе к тропика, тем продолжительнее и теплее лето. Умеренные пояса со стороны полюсов ограничивает изотерма теплого месяца 10 0 С. Она является пределом распространения лесов.

Холодные пояса (Северный и южный) обоих полушарий лежат между изотермами 10 0 С и 0 0 С самого теплого месяца. Солнце там зимой по несколько месяцев не появляется над горизонтом. А летом, хотя и не заходит за горизонт месяцы, однако стоит очень низко над горизонтом. Его лучи лишь скользят по поверхности Земли и нагревают ее слабо. Поверхность Земли не только нагревает, но и охлаждает воздух. Поэтому температуры воздуха там низкие. Зимы холодные и суровые, а лето короткое и прохладное.

Два пояса вечного холода ( северный и южный) оконтурюються изотермой с температурами всех месяцев ниже 0 0 С. Это царство вечных с нигив и льда.

Итак, нагрева и освещения каждой местности зависит от положения в тепловом поясе, то есть — от географической широты. Чем ближе к экватору, тем больший угол падения солнечных лучей, тем сильнее нагревается поверхность и высокая температура воздуха. И наоборот, с удалением от экватора к полюсам угол падения лучей уменьшается, соответственно температура воздуха снижается.

Важно помнить, что линии тропиков и полярных кругов за пределы тепловых поясов принимаются условно. Поскольку в действительности температура воздуха определяется еще и рядом других условий.

Рис. Тепловые пояса Земли

1. Почему высота Солнца в течение года меняется?

2. Какой полушарием будет обращена к Солнцу Земля, когда в Украине: а) на севере 22 июня; б) полдень 22 декабря?

3. Где средняя годовая температура воздуха будет выше: в Сингапуре или Париже?

4. Почему средние годовые температуры снижаются от экватора к полюсам?

5. В каких тепловых поясах находятся материки Африка, Австралия, Антарктида, Северная Америка, Евразия?

6. В каком тепловом поясе расположена территория Украины?

7. Найдите на карте полушарий город, если известно, что оно находится на 43 0 зх . д. и полдень 22 декабря Солнце там бывает над головой.

Источник

Освещённость Земли

Одним из необходимых условий существования жизни на Земле является наличие определённого не только теплового, но и светового режима.

Солнечный световой поток, поступающий на внешнюю границу атмосферы, создаёт там освещённость 135 000 лк. В земной атмосфере часть светового потока рассеивается и участвует в создании освещённости Земли рассеянным светом. Земная поверхность получает, таким образом, солнечный свет в виде прямого света солнечных лучей и в виде рассеянного света, поступающего от небосвода, который, в свою очередь, складывается из света, рассеянного самой атмосферой, и света, рассеянного всеми облаками, имеющимися на небе.

Прямой и рассеянный солнечный свет, достигая поверхности Земли, отражаются от неё и поступают назад в атмосферу. Здесь они снова участвуют в рассеянии, и часть их снова возвращается к земной поверхности, увеличивая её освещённость. Роль каждого из источников и величина его вклада в общую освещённость Земли определяются временем суток (положением Солнца на небосводе), облачностью, прозрачностью атмосферы и отражательной способностью (альбедо) подстилающей земной поверхности.

В дневные часы Земля освещается тремя источниками. При ясном или малооблачном небе главным является Солнце. Диапазон изменения освещённости прямым солнечным светом необычайно велик: от нуля в моменты восхода и захода Солнца до нескольких десятков тысяч люкс (и даже до 100 тыс. лк) около полудня. Освещённость рассеянным светом в течение дня изменяется значительно меньше. Она составляет около 500лк в моменты, близкие к восходу или заходу, и не превышает в среднем 13-15 тыс. лк в околополуденные часы при безоблачном небе.

На освещённость рассеянным светом большое влияние оказывают облака – их количество, форма, расположение на небосводе. Высокие кучевые, слоистые кучевые или просто кучевые облака, покрывающие всё или значительную часть неба, при свободном от них солнечном диске и при больших высотах Солнца могут в два-три раза увеличить освещённость рассеянным светом. В то же время низкие плотные облака слоистых форм (слоисто-дождевые, слоистые и др.) при малых высотах Солнца уменьшают освещённость в несколько раз. Вклад в освещённость отражённого светового потока определяется величиной альбедо подстилающей поверхности. У различных почвенных и растительных покровов альбедо изменчиво. Его величина колеблется от 6-10 до 30-40%.

Наибольшее влияние на увеличение освещённости земной поверхности оказывает снежный покров. Альбедо сухого свежевыпавшего снега приближается к 100%. У загрязнённого и влажного снега альбедо снижается почти до 30%. Отражённый от снежного покрова световой поток способствует увеличению освещённости рассеянным светом. Наиболее значительное увеличение освещённости за счёт отражения от снежного покрова происходит при наличии слоистообразных форм облаков при больших высотах Солнца. В этих условиях рассеянный световой поток, пошедший через облако и достигший Земли, многократно отражаясь от поверхности снега и нижней кромки облаков, увеличивает освещённость отражённым светом в два-три раза.

Такие условия имеют место в арктических районах летом. В средних широтах, например в Санкт-Петербурге, облака летом увеличивают освещённость в среднем на 50-60%, а зимой, наоборот, уменьшают её на 20%. Это объясняется тем, что летом в Санкт-Петербурге высоты Солнца большие и преобладают облака кучевых форм, увеличивающие освещённость. Зимой же высоты Солнца малы и чаще всего наблюдаются облака слоистых форм, уменьшающие освещённость.

Освещённость прямыми солнечными лучами и рассеянным светом вместе принято называть суммарной освещённостью.

После захода Солнца земная поверхность освещается рассеянным светом, исходящим от той части небосвода, которая ещё освещена солнечными лучами. По мере погружения Солнца под горизонт освещённость Земли сначала уменьшается быстро, потом всё медленнее и медленнее, и постепенно наступает полная ночная темнота. Переход от дня к ночи и от ночи ко дню на Земле, благодаря наличию атмосферы и её способности рассеивать свет, происходит не мгновенно с заходом Солнца, а растягивается на некоторый промежуток времени, называемый сумерками.

Одна граница сумерек определённая – она характеризуется моментами восхода или захода Солнца. Вторая граница – время наступления полной ночной темноты – неопределённая. В связи с этим различают несколько видов сумерек в зависимости от глубины погружения Солнца и уровня освещённости на Земле.

Гражданские сумерки начинаются с момента захода Солнца и заканчиваются при глубине погружения Солнца 6-8°. В гражданской жизни наступает ночь, отсюда и название сумерек. На небе становятся видны самые яркие звёзды.

Сумерки морские, или навигационные, начинаются с конца гражданских сумерек и заканчиваются при глубине погружения Солнца 12°. В конце этих сумерек освещённость уменьшается настолько, что судовые штурманы не могут ориентироваться по неосвещённым предметам на берегу. Можно отчётливо различать только линию горизонта. В это время должны включаться все сигнальные и опознавательные огни на берегу и на воде (маяки, бакены и т.д.)

Астрономические сумерки начинаются с конца навигационных сумерек и заканчиваются при глубине погружения Солнца 18°. К этому времени исчезают следы зари, на небе появляются все звёзды (невооружённым глазом видны звёзды 6-й величины) и можно выполнять любые астрономические наблюдения.

При ясном небе освещённость земной поверхности к моменту захода Солнца составляет около 1000лк, к концу гражданских сумерек она уменьшается до нескольких люкс (1-4), к концу навигационных – до тысячных долей люкса (» 0,006) и к концу астрономических – до десятитысячных долей люкса. Таким образом, на протяжении сумерек освещённость земной поверхности изменяется в десятки и сотни миллионов раз.

Продолжительность сумерек зависит от времени года (склонения Солнца) и от широты места. Самые длинные сумерки – в дни летнего и зимнего солнцестояний (22 июня и 22 декабря), самые короткие – в дни весеннего и осеннего равноденствий (21 марта и 23 сентября). С увеличением широты места длительность сумерек увеличивается и на широтах более 60° полуночная глубина погружения Солнца не достигает 18° и вечерние сумерки переходят в утренние. Наступают белые ночи, которыми так знаменит Санкт-Петербург. Освещённость небесного свода даже в полночь близка к вечерней. В полярных областях земного шара на широтах более 66°33¢, когда наступает полярный день, сумерек не бывает совсем, так как Солнце не опускается под горизонт.

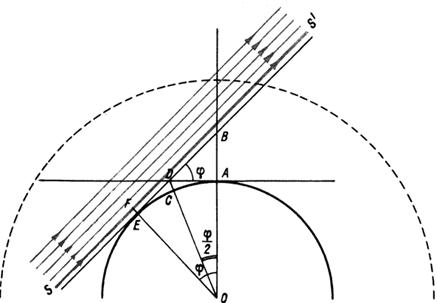

Как же освещается земная поверхность во время сумерек? На рис. 1.48 SS¢ — поток солнечных лучей. Он освещает Землю и атмосферу. Заход Солнца происходит в точке E касания лучами земной поверхности. Касательная EB является границей света и тени и называется терминатором. Часть атмосферы, лежащая выше терминатора, ещё освещена прямыми солнечными лучами и участвует в рассеянии солнечного света.

Рис.1.48. Освещённость Земли в сумерки

Она посылает рассеянный свет во все направления, в том числе и к наблюдателю в точку А. Часть атмосферы, расположенная ниже терминатора, оказалась в тени Земли и в рассеянии солнечного света уже не участвует. В точке А, где находится наблюдатель, уже начались сумерки, Солнце погрузилось под горизонт на угол h, численно равный центральному углу φ. Высоту нижней границы атмосферы, ещё освещённой солнечными лучами и посылающей рассеянный свет во время сумерек, можно вычислить по формулам

а) в направлении на зенит

в) в направлении на горизонт

где R = 6371км – средний радиус Земли.

По мере погружения Солнца под горизонт терминатор поднимается выше и выше, и часть атмосферы, ещё освещённая солнечными лучами, уменьшается, а потому и освещённость в точке А постепенно снижается, переходя в ночную темноту.

В табл.8 приведены численные значения высот в конце разных видов сумерек. Из таблицы следует, что после окончания астрономических сумерек слои атмосферы выше 76км в направлении на горизонт и выше 325км в направлении на зенит ещё освещаются прямыми солнечными лучами и посылают рассеянный свет к земной поверхности.

| Название сумерек | Высоты в направлении, в км |

| На зенит | На горизонт |

| Гражданские | 12,7 |

| Навигационные | |

| Астрономические |

Наблюдения за изменением яркости неба во время сумерек впервые были использованы известным арабским учёным средневековья Альгазеном (965-1039) для определения высоты самой атмосферы. Резкое убывание яркости неба, по его предположению, должно соответствовать границе атмосферы. Определив этот момент, он установил, что атмосфера простирается до высот 26-31км. Такой результат для того времени следует считать хорошим, так как выше содержится не более 0,1% всей массы атмосферы.

В ночные часы земная поверхность освещается рядом источников. Среди них самым мощным, посылающим больше всего света на Землю, является Луна. В безлунные ночи земная поверхность получает свет, исходящий от ночного неба. Общий свет, поступающий от всех источников в отсутствие Луны, называют свечением ночного неба.

Максимальная освещённость, которую создаёт полная Луна, находящаяся в зените при средней прозрачности атмосферы, составляет около 0,25лк. Обычно освещённость лунным светом, если Луна не в зените, не превышает 0,1лк, а впервой и последней четвертях составляет только 0,03-0,04лк. Яркость лунного диска создаётся отражённым солнечным светом. Лунная освещённость составляет 0, 0002-0,0003% солнечной.

А чем освещены все наземные предметы в безлунную ночь? Ну, конечно же, звёздами. Это первое, что приходит на ум любому человеку. В ясную, достаточно тёмную ночь невооружённым глазом можно увидеть и различить на половине небосвода, доступной наблюдению (другая находится за горизонтом), около 2000 звёзд. В расположении отдельных групп звёзд человек с древнейших времён искал и угадывал знакомые ему очертания людей, животных, предметов. Так возникли названия созвездий: Большая Медведица, Геркулес, Кит и другие. На всём небосводе 88 созвездий. В средних широтах одновременно можно видеть не более 20. На рис.1.49 представлены созвездия зимнего неба, видные на широте 40°с.ш., изображённые американским учёным Г. Реем.

Рис.1.49. Созвездия зимнего неба, видные на широте 40°с.ш.

В ясные безлунные ночи на небосводе видно скопление звёзд в виде светлой полосы с неровными краями, будто разлитое по тёмному небу молоко. Это Млечный Путь или наша Галактика (в переводе с греческого означает «молочный»). На рис.1.49 Млечный Путь изображён изогнутой полосой, состоящей из огромного количества звёзд. В области Млечного Пути находится подавляющее большинство ярких звёзд.

Для оценки блеска звёзд, видимых невооружённым глазом, древнегреческий учёный Гиппарх (2в. до н.э.) ввёл специальную шкалу звёздных величин. Все звёзды, видимые простым глазом, по степени их яркости были подразделены на шесть разрядов или величин. Звёзды первой величины являются самыми яркими. Яркость звёзд второй величины примерно в 2,5 раза меньше чем звёзд первой величины и т.д. Такая шкала величин была затем распространена и на звёзды, видимые вооружённым глазом, принимая, что яркость звезды (n+1) величины должна быть примерно в 2,5 раза меньше яркости звезды n-й величины. Звёзды 13-й, 14-й и т. д. величин составляют Млечный Путь. Современная шкала звёздных величин строится так, чтобы разнице в 5 звёздных величин отвечало изменение освещённости, создаваемое звездой, в 100 раз.

Первая попытка подсчитать общее число звёзд была осуществлена ещё в конце 18 века основоположником звёздной астрономии английским астрономом У. Гершелем (1738-1822). В 50-60гг. прошлого века работы по подсчётам числа звёзд были завершены со всей возможной тщательностью на современных телескопах голландцем Б.Я. Боком и его учениками в Гарвардском университете (США).

Первые попытки оценить участие всех звёзд в освещении земной поверхности ночью были сделаны ещё в 1901г. американским астрономом С. Ньюкомбом (1835-1909). По его подсчётам оказалось, что все звёзды, вместе взятые, не могут создать и половины освещённости, наблюдаемой на Земле в безлунную ночь. Подсчётами освещённости занимались и позднее, но почти во всех случаях оказывалось, что света звёзд явно недостаточно. Было высказано предположение о наличии многих неярких звёзд, недоступных наблюдению, но посылающих свой свет на Землю. Однако дальнейшие исследования опровергли это предположение. По мере совершенствования телескопов уточнялись и представления о количестве звёзд каждой звёздной величины и об их блеске.

Невооружённым глазом высоко в горах можно увидеть звёзды до 6-звёздной величины, на уровне моря – до 5-й, а в современные телескопы – до величины 18,8. На всём небосводе насчитывается звёзд: 5-й величины – 1620, ярче 6-й – 4850 и ярче – 18,8 — около 5×10 8 . Это, на первый взгляд, невероятно большое количество – полмиллиарда, как теперь установлено астрофизиками, составляет менее 2% от общего числа звёзд, находящихся в нашей Галактике. Полное количество звёзд в Галактике оценивается в 3×10 10 . Участие самых ярких звёзд 1-й и 2-й величины в освещении земной поверхности составляет менее 1%.

Если бы вдруг все яркие звёзды погасли, то мы бы даже не заметили, что стало темнее. Звёзд больших звёздных величин много, но они находятся далеко от нас, и с увеличением номера звёздной величины уменьшается их роль в освещении Земли. Из всех звёзд основную освещённость на Земле создают звёзды 10-15-й величины, не видимые глазом.

Средняя поверхностная яркость звёздного неба, которая получилась бы, если все звёзды распределить равномерно по небу, составит 5×10 -14 яркости Солнца. Звёзды распределены по небу неравномерно. Большая их часть находится в области Млечного Пути, поэтому яркость неба в Млечном Пути примерно в 9 раз больше, чем у галактического полюса. Роль планет в освещении земной поверхности ничтожно мала.

Если звёзды обеспечивают менее половины наблюдаемой освещённости, то возникает вопрос, какой же источник создаёт остальную освещённость земной поверхности в безлунную ночь? Открытие этого источника принадлежит английскому астроному Слайферу. В 1919г. на основании своих наблюдений он сделал вывод, что каждую ночь весь небосвод излучает непрерывный свет, подобный свету полярных сияний. Так было открыто ночное свечение атмосферы.

Ночное свечение атмосферы представляет собой свечение разреженных газов (люминесценцию), составляющих воздух на высотах от 80 до 300км. По физической природе оно аналогично свечению разреженных газов в газосветных рекламных трубках (красный цвет – это свечение неона, зелёный – паров ртути и т.д.). Спектр свечения атмосферы является довольно сложным. Он состоит из большого числа линий и полос в видимой, инфракрасной и ультрафиолетовой областях спектра, а также слабого непрерывного участка спектра, называемого континуумом, в области длин волн 0,595 — 0,630мкм. Основные реакции, приводящие к свечению газов, происходят главным образом на высотах 80-100км. Поэтому этот слой называют химической лабораторией атмосферы.

Солнечные лучи пронизывают всю атмосферу, но свечение возникает только в определённом слое. Объясняется это тем, что яркость свечения будет тем больше, чем больше плотность воздуха и чем больше интенсивность ультрафиолетового излучения Солнца. Оба эти фактора, определяющие свечение воздуха, изменяются очень быстро и как раз в противоположных направлениях.

Плотность воздуха и его давление очень быстро уменьшаются по мере поднятия над земной поверхностью. Среднее давление воздуха в стандартной атмосфере у поверхности Земли на уровне моря равно 1013гПа, на высоте около 5км оно уменьшается вдвое, а на высоте 100км давление измеряется уже десятитысячными долями гектопаскаля. Состав воздуха, какой мы имеем у поверхности Земли, сохраняется неизменным только до высот порядка 80-100км. Плотность ультрафиолетового потока от Солнца с высотой возрастает. Поэтому на некоторой высоте, в каком-то довольно тонком слое, создаются наиболее благоприятные условия, когда ещё достаточны и плотность воздуха и интенсивность излучения.

Освещённость земной поверхности в безлунные ночи при ясной погоде изменяется от 0,0005 до 0,001лк. В пасмурную дождливую погоду освещённость может уменьшаться в 10 и более раз. В больших городах за счёт искусственных источников света, отражаемого облаками, освещённость может достигать 1лк.

Количественное соотношение между звёздным светом и ночным свечением атмосферы изменяется на протяжении ночи, может сильно изменяться от одной ночи к другой, а также различается в зависимости от участка небосвода.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник